২১ এপ্রিল ১৯১৩। ধুন্দিরাম গোবিন্দ ফালকে, দাদাসাহেব ফালকে (Dadasaheb Phalke) নামেই যাকে মনে রেখেছে ইতিহাস, বোম্বাইয়ের (মুম্বই নামে পরিচিত হতে সে শহরের তখনও বহু দেরি) গ্র্যান্ট রোডের অলিম্পিয়া থিয়েটারে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও কিছু বিশিষ্ট মানুষকে ডেকে দেখালেন ভারতে তৈরি প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ‘রাজা হরিশচন্দ্র’। এ ছবির জন্যে দাদরে সেট তৈরি করে নিজেরই লেখা কাহিনি ও চিত্রনাট্য অনুসরণ করে নিজেই ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়ে নির্বাচিত অভিনেতাদের পরিচালনা করেছিলেন ফালকে, যা ভারতে তাঁর আগে কেউই করেননি। কিছুদিন পর ৩ মে থেকে করোনেশন থিয়েটারে শুরু হল ‘রাজা হরিশচন্দ্র’-এর নিয়মিত প্রদর্শনী। তার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ভারতের নিজস্ব চলচ্চিত্র যুগ। তবে ফালকে ছাড়া দেশের অন্য কোথাওই কাহিনি চিত্র নির্মাণের কথা তখনও কেউ ভাবছেন না।

কলকাতায় হীরালাল সেন (Hiralal Sen) তখনও ক্লাসিক থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটারে ক্যামেরা বসিয়ে বিভিন্ন নাটকের দৃশ্য ধরছেন। ১৮৯৮ সাল থেকেই টুকরো টুকরো সে সব ছবি তিনি দেখান এই সব নাটকেরই বিরতিতে এবং শহর বা গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন ধনীগৃহে বা মুক্তাঙ্গনে। নাচ আর গানে ভরপুর অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাটক ‘আলিবাবা’-র বিভিন্ন দৃশ্য জুড়ে জুড়ে নাট্য-কাহিনির একটা আভাস দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন হীরালাল। কিন্তু নিজস্ব কাহিনি তাঁর ছিল না, ছিল না নিজস্ব সেট, ছিল না চিত্রনাট্য; এমনটাও বলা যাবে না যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করেছেন শুধুই ক্যামেরার দাবি বা প্রয়োজন মেটাতে। তবে নাটকের দৃশ্য ফিল্মবন্দী করার পাশাপাশি হীরালাল তখন কিছু তথ্যচিত্রও তৈরি করেছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আইনের বিরোধিতা করে টাউন হল থেকে যে ঐতিহাসিক মিছিলটি বেরিয়েছিল, একমাত্র হীরালালই সেটি ফিল্মবন্দী করেছিলেন। কিন্তু পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনি-চিত্রের ভাবনা তাঁর মাথায় ছিল, এমন কোনও হদিশ আমরা পাচ্ছি না।

হীরালাল সেন নাটকের বিরতিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু করার কয়েক বছর পর, ১৯০২ সাল থেকে, ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে শুধুমাত্র চলচ্চিত্রেরই নিয়মিত প্রদর্শনী শুরু করেছেন পার্সি ব্যবসায়ী জামশেদজি ফ্র্যামজি ম্যাডান। পরে দেশের প্রথম চলচ্চিত্র কুবের হিসেবে পরিচিত হবেন তিনি, তাঁরই সৌজন্যে ১৯২৭, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কলকাতা হয়ে উঠবে দেশের চলচ্চিত্র রাজধানী। কিন্তু এখনও এই ১৯১৩ সালে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রযোজনা শুরুই করেননি তিনি। কিছু যন্ত্রপাতি আনিয়েছেন, যা ব্যবহার করে ছোট ছোট ছবি তৈরি করা হচ্ছে। ফলে, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনি চিত্র নির্মাণের ভাবনা তখনও দানাই বাঁধেনি কলকাতায়।

সেই ১৯১৩ সালে নিরঞ্জন পাল (Niranjan Pal) (১৮৮৯-১৯৫৯) কাজ করছেন লন্ডনে চার্লস আর্বানের ন্যাচারাল কালার কিনেম্যাটোগ্রাফ কোম্পানিতে। বিখ্যাত বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পালের ছেলে নিরঞ্জন কলকাতা থেকে বাবার সঙ্গেই পৌঁছেছিলেন লন্ডন। কিংস কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। কিন্তু বাবা দেশে ফিরে যাওয়ার পরই কিংস কলেজ থেকে তাঁর পথ অনেকটা বেঁকে পৌঁছে গিয়েছিল লন্ডনের সিনেমা স্টুডিওতে। গৌতম বুদ্ধের জীবনী নিয়ে লেখা এডুইন আর্নল্ডের কবিতা ‘লাইট অফ এশিয়া’ অবলম্বনে একটি চিত্রনাট্য লিখে সেটি বিভিন্ন স্টুডিওতে পাঠিয়ে চলেছেন নিরঞ্জন এবং প্রত্যাখ্যান পত্রের স্তূপ জমছে তাঁর টেবিলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই বছরেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, ফলে লন্ডনে ভারত-উৎসাহীর সংখ্যা বাড়তির দিকে। আর, ১৯১১ সালে ইংল্যান্ডের রাজা-রানির ভারত যাত্রার রঙিন ছবি ‘উইথ আওয়ার কিং অ্যান্ড কুইন থ্রু ইন্ডিয়া’ (১৯১২) পরিচালনা করে চার্লস আর্বান এমন বিপুল সাফল্য পেয়েছেন যে আবছা একটা সাড়া পেয়েছেন নিরঞ্জন তাঁর স্টুডিও থেকে। নিরঞ্জনকে বলা হয়েছে আপাতত পর্যবেক্ষক হয়ে স্টুডিওতে আসতে, ইতিমধ্যে আর্বানও ভেবে দেখবেন নিরঞ্জনের সেই খসড়া চিত্রনাট্য কাজে লাগানো যায় কিনা। আশায় আশায় দিনের পর দিন স্টুডিওতে আসেন নিরঞ্জন, শুটিং চলার সময় ছোটখাটো কাজে লাগিয়েও দেওয়া হয়েছে তাঁকে, কিন্তু নিশ্চিত করে কিছুই বলা হচ্ছে না। ডিসেম্বরে ক্রিসমাসের ছুটিতে স্টুডিও বন্ধ হওয়ার আগে যখন কর্মীদের সব প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনই প্রায় কপর্দকহীন নিরঞ্জন পেলেন বেতনের অতিরিক্ত ৫০০ পাউন্ড। সঙ্গে সুসংবাদ, ‘লাইট অফ এশিয়া’-র খসড়া চিত্রনাট্যটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে! ছুটির পর স্টুডিও খুললেই ভারতে শুটিংয়ের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

শেষ পর্যন্ত ‘লাইট অফ এশিয়া’ প্রযোজনার দায়িত্ব কী করে চার্লস আর্বানের লন্ডন স্টুডিওর বদলে দীর্ঘ ১২ বছর পরে জার্মানির এমেলকা স্টুডিও হাতে তুলে নিয়েছিল, সে কাহিনি সবিস্তারে বলা যাবে যথা সময়ে। কিন্তু চার্লস আর্বানের স্টুডিওতে কাজের অভিজ্ঞতায় নিরঞ্জনের জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেল চলচ্চিত্রের সঙ্গে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) মধ্যেই মুক্তি পেল নিরঞ্জনের কাহিনি নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্র ‘দ্য ফেথ অফ আ চাইল্ড’ (১৯১৫)। পরিচালনা করলেন ফ্লয়েড মার্টিন থর্নটন নামে এক ব্রিটিশ পরিচালক, যার সঙ্গে আর্বানের স্টুডিওতেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর। নিরঞ্জন তাহলে নিঃসন্দেহে প্রথম ভারতীয় কাহিনিকার, যার গল্প নিয়ে বিদেশে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। উপার্জিত যৎসামান্য অর্থ এবং যথাসম্ভব ধারদেনা করে সেই বছরেই লন্ডনে ‘ট্রিক অফ ফেট’ (১৯১৫) নামে একটি ছবি প্রযোজনা করেছিলেন নিরঞ্জন। নিজেই পরিচালনা করেছিলেন এবং সে ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন তিনিই। সে ছবি কোনওদিন মুক্তি না পেলেও মানতে হবে, নিরঞ্জনই প্রথম ভারতীয় যিনি বিদেশে চলচ্চিত্র প্রযোজনা এবং পরিচালনা করেছেন।

দেশে তখনও একমাত্র ফালকেই কাহিনি চিত্র নির্মাণ করছেন। কলকাতা থেকে প্রথম কাহিনি চিত্র, তারও নাম ‘রাজা হরিশচন্দ্র’ (১৯১৭), তৈরি হতে তখনও দু-বছর দেরি। আরও একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। কাহিনি চিত্র বলছি বটে, ছবি কিন্তু নির্বাক। প্রথম সবাক চলচ্চিত্র তৈরি হতে তখনও বছর পনের বাকি।

এদিকে, ব্যর্থতার বিপুল অভিঘাতে নিরঞ্জন এরপর বেশ কিছুদিন চলচ্চিত্র জগত থেকে নির্বাসিত। সিনেমায় ফিরতে পারলেন বছর দশেক পর জার্মানি থেকে। মিউনিখের এমেলকা স্টুডিও প্রযোজনা করল তাঁর ‘লাইট অফ এশিয়া’ (১৯২৫), বার্লিনের ইউনিভার্সাল স্টুডিও থেকে তাঁরই কাহিনি ভিত্তি করে তৈরি হল ‘সিরাজ’ (১৯২৮) এবং ‘আ থ্রো অফ ডাইস’ (১৯২৯)। তিনটি ছবিরই প্রধান উদ্যোক্তা ঢাকা বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত বাড়ির ছেলে এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী হিমাংশু রায়, যিনি ব্যারিস্টার হতে লন্ডন গিয়ে প্রথমে নাটকে অভিনয়, তারপর পরিচালনা, তারপর চলচ্চিত্র নির্মাণের নেশায় মেতেছেন। ১৯৩৫ সালে দেশে ফিরে এই হিমাংশু রায় যখন স্থাপন করেছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবাদপ্রতিম সংস্থা বম্বে টকিজ, তখন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই কাহিনিকার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন নিরঞ্জন পাল।

সেই ১৯১৩ সালে নিরঞ্জন পাল (Niranjan Pal) (১৮৮৯-১৯৫৯) কাজ করছেন লন্ডনে চার্লস আর্বানের ন্যাচারাল কালার কিনেম্যাটোগ্রাফ কোম্পানিতে। বিখ্যাত বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পালের ছেলে নিরঞ্জন কলকাতা থেকে বাবার সঙ্গেই পৌঁছেছিলেন লন্ডন। কিংস কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। কিন্তু বাবা দেশে ফিরে যাওয়ার পরই কিংস কলেজ থেকে তাঁর পথ অনেকটা বেঁকে পৌঁছে গিয়েছিল লন্ডনের সিনেমা স্টুডিওতে।

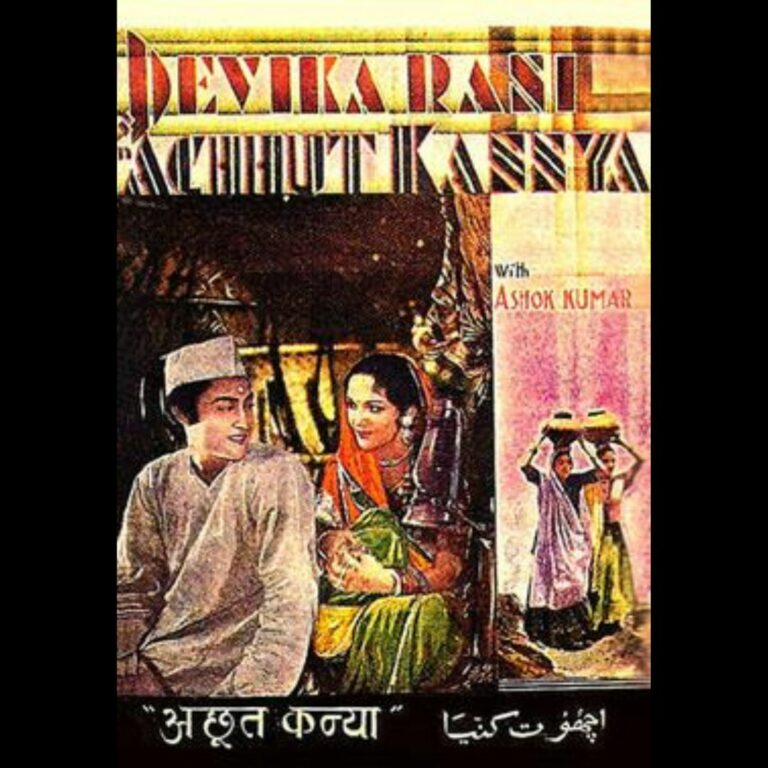

জার্মানি থেকে পরিচালক ফ্রানজ অস্টেন, চিত্রগ্রাহক জোসেফ উইরশিংয়ের মতো কিছু পুরোনো সহযোগীকে বম্বে টকিজে টেনে এনেছিলেন হিমাংশু রায়। উদীয়মান ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে বিদেশি কলাকুশলীদের ভূমিকা নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল নিরঞ্জন পালের। তাঁর প্রশ্ন ছিল, ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণে বিদেশিদের কী দরকার? কিন্তু হিমাংশু রায় তাঁকে বোঝালেন, চলচ্চিত্রের কারিগরি বিষয়ে ভারতীয়দের উৎকর্ষ আয়ত্ত করতে হলে এই বিদেশিদের কাছে কাজটা শিখে নেওয়া দরকার। ফ্রানজ অস্টেনের পরিচালনায় জোসেফ উইরশিংকে ক্যামেরার পিছনে রেখে নিরঞ্জনের কাহিনি নিয়ে ৩ বছরে ৭টি বাণিজ্যসফল ছবি তৈরি করল বম্বে টকিজ, যার অন্যতম ‘অছুতকন্যা’ (১৯৩৬)। অশোককুমার আর দেবিকা রানি হয়ে উঠলেন রুপোলি পর্দায় দেশের জনপ্রিয়তম জুটি। মালাডে বম্বে টকিজ স্টুডিও চত্বরের সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা নিরঞ্জন পাল তখন দেশের সিনেমা জগতে সর্বত্র পরিচিত।

কিন্তু জীবনের এই স্বাদ, সুপক্ব যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের – নিরঞ্জনের অসহ্য বোধ হ’লো! তখনকার বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকা ‘ফিল্মল্যান্ড’এ ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে বিদেশি কলাকুশলীদের নিযুক্তির বিরোধিতা করে তিনি লিখতে শুরু করলেন একের পর এক প্রবন্ধ। অনিবার্য পরিণতিতে বম্বে টকিজ ছাড়তে হল নিরঞ্জনকে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মুঙ্গের থেকে বোম্বাই গেলেন সত্যান্বেষীর কাহিনি লিখে সদ্য নাম করা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরঞ্জন পাল তারপরেও বেশ কিছু বছর কাজ করেছেন। কলকাতায় বাংলা ছবি করেছেন, বোম্বাইতে ফিরে হিন্দি ছবিও করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট চর্চা করেছে তাঁকে নিয়ে। লন্ডনের সাউথ এশিয়া ফিল্ম ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে তাঁর আত্মজীবনী ‘সাচ ইজ লাইফ’। কিন্তু তাঁর নিজের দেশে আজ পর্যন্ত কোনও আলোচনায় কোথাও কাউকে নিরঞ্জন পালের নাম করতে শুনিনি। ১৯৯১ সালে টানা পনের দিন ধরে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম চলচ্চিত্র-কিংবদন্তী অশোককুমারের। তাঁর মুখে শুনিনি। কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবে এসে প্রত্যেক বছর ভারতীয় সিনেমায় বিশিষ্ট বাঙালিদের কথা শুনিয়ে যান অমিতাভ বচ্চন। তাঁর মুখেও শুনিনি আজ পর্যন্ত। সামগ্রিক এই বিস্মরণই কি তবে নিরঞ্জনের উচিত প্রাপ্য?

[ক্রমশ]

ছবি সৌজন্য: Wikipedia

আদতে ছিলেন সাংবাদিক, তারপর কর্পোরেট কর্তা। অবসরের পর শান্তিনিকেতনে বসে লেখাজোকায় মন দিয়েছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ আর গল্প লিখেছেন আজকাল, অনুষ্টুপ আর হরপ্পা-য়। প্রথম উপন্যাস 'গোলকিপার' প্রকাশিত হয়েছে বাংলালাইভে। আপাতত ডুবে রয়েছেন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে। আজকালের রবিবাসর ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর ধারাবাহিক রচনা - সিনেমাতলার বাঙালি।