সাহেবরা তাদের বাঙালি কর্মচারীদের ‘বাবু’ বলত। সাহেবদের দৌলতে দু’পয়সা কামিয়ে এদের বোলবোলাও এতই বেড়েছিল যে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায় এদের কথা না লিখলে— তাই এবারে এদের নিয়ে কিঞ্চিৎ চর্চা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র, হুতোম আর টেকচাঁদ ঠাকুর এই বাবুদের যা বর্ণনা দিয়েছেন, তারপরে এই নিয়ে একটা শব্দ লেখাও বাতুলতা। তাই আমরা একটু অন্য আঙ্গিক থেকে এই বাবুদের দিকে দৃষ্টিপাত করি বরং। (Babu Culture)

কলকাতার পুরনো ইতিহাস দস্তাবেজ বলে কলকাতার বাবু-সংস্কৃতির শুরু আট বাবুর হাত ধরে— তাঁরা হলেন নীলমণি হালদার, রামতনু দত্ত, গোকুলচন্দ্র মিত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, ছাতু সিংহ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রাজা সুখময় রায়, আর চোরবাগানের রামসুন্দর মিত্র। এই বাবু-তালিকা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ মনে এসে জড়ো হয়, কারণ এঁদের কীর্তিকলাপের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নেই। যেমন, নীলমণি হালদার ছিলেন একজন জেলখাটা আসামি, দাদা প্রাণকৃষ্ণ হালদারের টাকা তছরুপের সঙ্গী। বরং যে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের গরিবের চিকিৎসার জন্যে খয়রাতির কথা ফলাও করে ১৮২৭ সালে ‘সমাচার দর্পণ’-এ প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর নাম এই তালিকায় নেই। ওয়ারেন হেস্টিংসের মুন্সী রাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রকৃত অর্থে বাবু ছিলেন কিন্তু তাঁর নামও তালিকায় নেই। তিনি তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে ৯,০০,০০০ টাকা খরচ করেছিলেন। তাঁর পালিত পুত্র গোপীমোহন দেব স্ত্রীর শ্রাদ্ধে ৩,০০,০০০ টাকা খরচ করেছিলেন আর ১০,০০০ লোককে খাইয়েছিলেন। কিন্তু অষ্ট-বাবুর তালিকায় নাম উঠেছিল নবকৃষ্ণ দেবের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান রাজকৃষ্ণ দেবের (অবশ্য দুষ্ট লোকেরা বলে, ১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধের সময় নবকৃষ্ণ দেবের বেতন ছিল ৬০ টাকা মাত্র; কিন্তু সিরাজদ্দৌলার গুপ্ত কোষাগারের সন্ধান যে চারজন পেয়েছিলেন, আর যাঁদের হাতে আট কোটি টাকার সোনাদানা এসেছিল, তাঁর মধ্যে নবকৃষ্ণ একজন— তাই সেই বছরই উনি দুর্গাপুজো করেন জাঁকজমকের সঙ্গে, যা ৬০ টাকা মাইনের কর্মচারীর পক্ষে অকল্পনীয় ছিল)।

রামতনু দত্ত, মানে তনুবাবুর বাবা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুর ছিলেন ফরাসি চন্দননগরের দেওয়ান, তিনি প্রকৃত অর্থে বাবু ছিলেন না। বরং তাঁর ছেলে গোপীমোহন ঠাকুরের মায়ের শ্রাদ্ধে ৩,০০,০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। কিন্তু তালিকায় নাম উঠল দর্পনারায়ণ ঠাকুরের। পোস্তা রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা সুখময় রায় ব্যাংক অফ বেঙ্গলের (অধুনা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর ছিলেন। জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের জমিদারি যার হাত ধরে শুরু, সেই শান্তিরাম সিংহ লোকমুখে ছাতু সিংহ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মোটেই বাবুয়ানিতে গা ভাসাননি, সেই ব্যাপারে তাঁর ছেলে জয়কৃষ্ণ অনেক বেশি দড়। নাতি কালীপ্রসন্ন বাবুয়ানিতে পয়সা না ওড়ালেও জনহিতে অকাতরে পয়সা খরচ করে গিয়েছেন। রামসুন্দর মিত্র ওরফে খ্যাদা মিত্তির বাবু হিসেবে নাম কিনেছিলেন চোরবাগানে এক প্রাসাদোপম বাড়ি হাঁকানোর জন্যে। গোকুলচন্দ্র মিত্র ছিলেন সাত্ত্বিক মানুষ। তাঁর শুরু করা অন্নকূট আজও পালন করা হচ্ছে। কী করে তাঁর নাম এই অষ্ট-বাবুর নামের সঙ্গে জুটল সেটা এক মস্ত রহস্য। তাই এঁদের নিয়ে কথা না বলে সেই আমলের বাবুদের শখ-আহ্লাদ নিয়ে কিছু কথা বলা যাক।

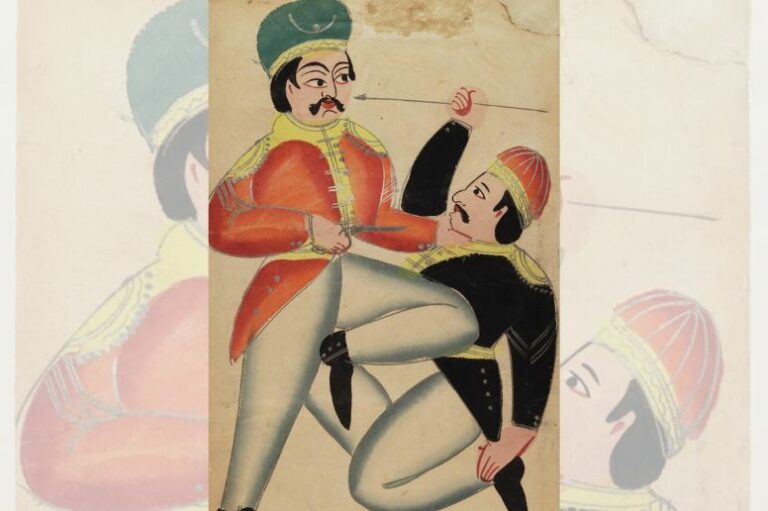

ঘুড়ি ওড়ানো, বাজি পোড়ানো বাবুদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এর জন্যে বাবুরা সময়, শ্রম আর অর্থ অকাতরে দিয়ে যেতেন। ঘুড়ি আর বাজির সঙ্গে মানসম্মান এতটাই জড়িয়ে ফেলতেন যে একে কেন্দ্র করে মনোমালিন্য, বিবাদ, ঝগড়া, মারামারি, রক্তপাত— সবই লেগে থাকত। কানাই মল্লিক ঘুড়িতে পাঁচ টাকা আর দশ টাকা গেঁথে ওড়াতেন। এই করে একদিন সর্বস্ব খুইয়েছিলেন। রামদুলাল দে(সরকার) শূন্য থেকে শুরু করে এক বিশাল সম্পত্তির মালিক হলেও এতটাই সাধারণ জীবনযাপন করতেন যে তাঁর ছেলের বিয়েতে তাঁর নিয়োগ করা দারোয়ান তাঁকেই বাড়িতে ঢোকার সময় আটকে দেয়, সেই রামদুলালের ছেলে প্রমথনাথ আর আশুতোষের (লাটুবাবু আর ছাতুবাবু) কথা না বললে কলকাতার বাবুদের শখ-আহ্লাদ নিয়ে গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সেখানে একটা মাঠ ছিল, যেটার পরিচয় ছিল ছাতুবাবুর মাঠ। সেখানে বুলবুলির লড়াই লড়তেন ছাতুবাবু। ১৮৩৪ সালে তাঁর বুলবুলিদের সঙ্গে হরনাথ মল্লিকের বুল্বুলিদের লড়াইয়ের গল্প শহরের লোকগাথায় স্থান করে নিয়েছে। একবার স্নান করার সময় দুই ভাই এক বিশাল ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে ফেলেন, কারণ সেই ভাঙার আওয়াজটা ওঁদের ভালো লাগছিল বলে।

এক কাচের ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রলাল মল্লিককে চিনতে না পেরে কিছু কথা বলেছিল, যাতে তিনি অপমানিত বোধ করেন। সেই ব্যবসায়ী যে জাহাজ থেকে কাচ কিনত, সেই জাহাজের সমস্ত কাচ কিনে রাস্তায় ছড়িয়ে তার ওপর দিয়ে রাজেন্দ্র মল্লিক ঘোড়ার গাড়ি করে বাবুঘাটে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলেন। প্রদ্যুম্ন মল্লিক প্রত্যেক শনিবার গাড়ি বিক্রি করতেন আর পরের শনিবার দ্বিগুণ দাম দিয়ে গাড়ি কিনতেন। তাঁর চারচাকার ঘোড়ার গাড়ি ঘোড়ার বদলে জেব্রা টানত।

কেউ লাখ টাকা খরচ করে বেড়ালের বিয়ে দিত, আবার কেউ ব্যান্ডপার্টি নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেত। কিছু বাবু সৎ কাজেও টাকা খরচ করতেন। শ্যামবাজারের দেওয়ান কৃষ্টরাম বসু খুব বড় করে দুর্গাপুজো করতেন। দেবীর নিরঞ্জন করার সময় কেউ তাঁকে জল-ভরা কলসি দেখালে তাকে এক টাকা দান করতেন। গঙ্গার ঘাট থেকে তাঁর বাড়ি ছিল এক কিলোমিটার পথ, সেখানে ছয়-সাত হাজার লোক জল-ভরা কলসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত এক টাকা পার্বণীর জন্যে; ওইটুকু পথ আসতে কৃষ্টরাম ছয়-সাত হাজার টাকা খরচ করতেন।

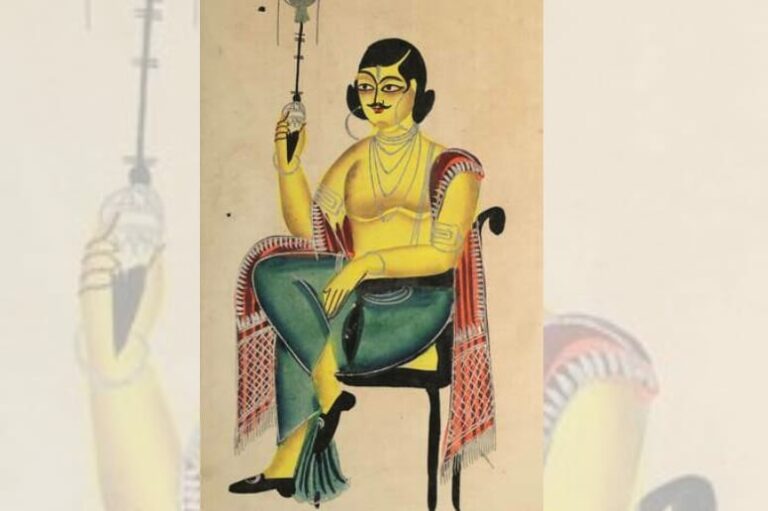

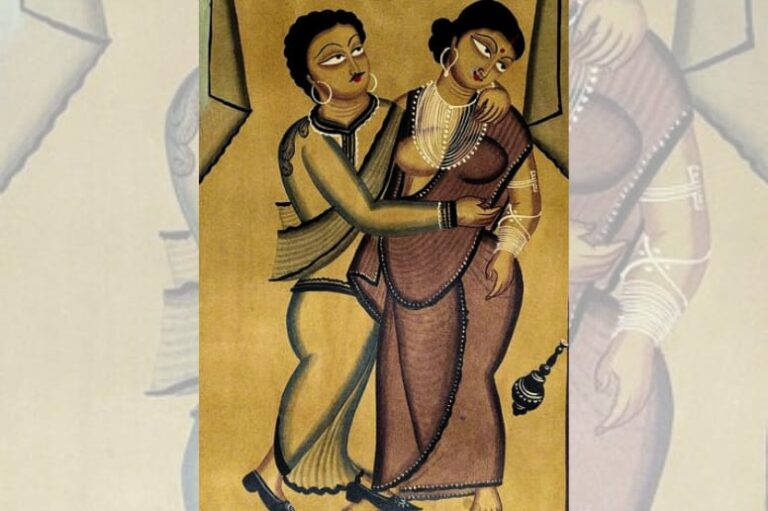

বাবুয়ানির জেল্লা দেখানোর জন্যে এইসব নিরামিষ বোলবোলাই শুধু ছিল না, আমিষও প্রভূত ছিল। নিজের বাড়িতে সারা বছর শোয়া বেশিরভাগ বাবুর কাছে ছিল পুরুষত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সামিল, তাই তাঁরা দিনে থাকতেন নিজের বাড়িতে আর রাতে থাকতেন রক্ষিতার বাড়িতে। অনেক বাবুর আবার একাধিক রক্ষিতা থাকত। যতই পুজো-পাঠ করুন তাঁরা আর সনাতন ধর্মের যত বড়ই ধ্বজাধারী হয়ে থাকুন, রক্ষিতা আর বাইজির ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। তাই বাবুদের মুসলমান উপপত্নী থাকলে কোনও অসুবিধে ছিল না। নিজের বাড়িতে স্ত্রীকে পাশে নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কালীপুজো করে তারপরে মুসলমান উপপত্নীর সঙ্গে বাজি পোড়ালে তাঁদের ধর্মের সুতোয় টান লাগত না। আর বলাই বাহুল্য, সুন্দরী উপপত্নী নিয়ে হিংসে আর রেষারেষির কাছে ঘুড়ি আর বাজি ছিল পানসে। এই বিষয়ে কোন পর্যায়ে নোংরামি হত, চূড়ামণি দত্তের পুত্র কালীপ্রসাদ দত্ত’র সাথে হওয়া ঘটনাবলীর বিবরণ থেকে বোঝা যায়। নবকৃষ্ণ দেব জমিদার হয়ে শহরের সাহেবদের নিজের তাঁবেতে আনলেও প্রতিবেশী জমিদার চূড়ামণি দত্তের কাছে বিশেষ পাত্তা পেতেন না। নবকৃষ্ণ ছিলেন বিষয়ী মানুষ আর চূড়ামণি ছিলেন প্রকৃত অর্থে দানী— যার কাছে কোনও দুঃস্থ মানুষ সাহায্য চাইলে চাহিদার অতিরিক্ত নিয়ে ফিরত। বনেদি বড়লোক চূড়ামণি সুযোগ পেলেই হঠাৎ বড়লোক হওয়া মধ্যবিত্ত মানসিকতার নবকৃষ্ণকে টিটকিরি দিতেন। সেসব নীরবে সহ্য করা ছাড়া নবকৃষ্ণের কোনও উপায় ছিল না। চূড়ামণি তাঁর শেষ দিন অবধি নবকৃষ্ণকে উত্যক্ত করেছেন। ১০০ ঢাকি নিয়ে গঙ্গাযাত্রায় যাওয়ার পথে তাঁর লোকেরা ‘দুনিয়া জিনিয়ে চুড়ো যম জিনতে যায়’ বলে নবকৃষ্ণের বাড়ির সামনে নেচেছিল আর গেয়েছিল, আর চূড়ামণি নবকৃষ্ণকে গঙ্গাযাত্রায় তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কালীপ্রসাদের উপপত্নী আনার বিবি ছিলেন এক পরমা-সুন্দরী মুসলমান আর কালীপ্রসাদ তাঁকে সবসময় আগলে রাখতেন— অনেক বাবুর তাঁর দিকে নজর থাকলেও চূড়ামণির প্রতাপের ভয়ে কেউ সাহস পায়নি আনার বিবির কাছে পৌঁছতে। চূড়ামণির মৃত্যুর পরে সুযোগ পেয়ে সেইসময়ের বাবু সম্প্রদায় জিগির তুলেছিল যে, কালীপ্রসাদ যেহেতু মুসলমান উপপত্নীর সঙ্গে জীবনযাপন করেন, তাই তাঁর জাত গিয়েছে, হিন্দুমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করার অধিকার তিনি হারিয়েছেন। তাই কলকাতার বাবুসমাজের কোনও পুরোহিত চূড়ামণির শ্রাদ্ধবাসরে থাকবে না। শেষপর্যন্ত বরিশা’র জমিদার সন্তোষ রায় তাঁর জমিদারির পুরোহিতকে সঙ্গে এনে কালীপ্রসাদকে পিতৃদায় থেকে উদ্ধার করেন। মজার ব্যাপার, যারা এই ‘জাত-বেজাত’ জিগিরের নেতৃত্ব দিয়েছিল,সেই নবকৃষ্ণ দেবের ছেলে রাজকৃষ্ণ দেবেরও মুসলমান উপপত্নী ছিল, আর পালিত পুত্র গোপীমোহন বর্মা থেকে একঝাঁক সুন্দরী নর্তকী আনিয়েছিলেন মনোরঞ্জনের জন্যে। কিন্তু ‘ধর্ম-অধর্ম’র বিচার রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না— রাজা নবকৃষ্ণের পরিবার আর তাঁদের পার্ষদরা তাই এই দোষে দুষ্ট নয়।

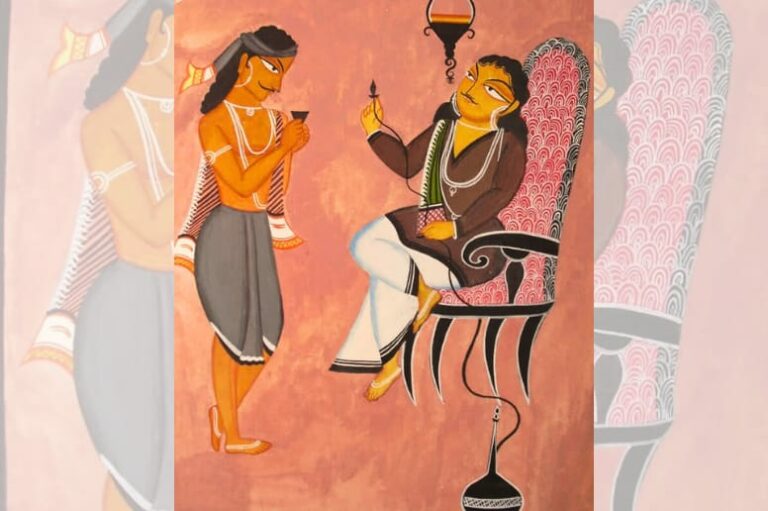

সবার শেষে আসি ঠাকুরবাড়ির বাবুয়ানির গল্পে। গোপাললাল ঠাকুরের ভাই কানাইলাল ঠাকুর পোশাকি মাছ খেতে ভালোবাসতেন। তাঁকে বড় লাল কোর্তা পরা মাছ পরিবেশন করতে হত, কারণ তিনি মাছের নগ্নরূপ সহ্য করতে পারতেন না। গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নৌকোয় বসে ঝড় উঠলে পাল তুলে দিতেন। মাঝিরা যখন দামাল দরিয়াতে ভয়ে কাঁপত, উনি তখন অট্টহাস্যে ফেটে পড়তেন আর মাঝিদের নির্দেশ দিতেন প্রকৃতির সাথে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে। দাদা দেবেন্দ্রনাথ অঙ্গ-প্রক্ষালনের জন্যে গামছা অবধি ব্যবহার করতেন না, তাঁর জন্যে মসলিনের কাপড়ের টুকরো রাখা থাকত। তিনি ভয় পেতেন তাঁর নরম চামড়া গামছার রুক্ষতায় রক্তপাত ঘটাতে পারে। কিন্তু যার বাবুয়ানি নিয়ে হরেক গল্প শোনা যায়, সেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনের দিকে পূর্ণ-আলোকপাত করলে দেখা যায় গল্পগুলোর মধ্যে সারবত্তা নেই। দ্বারকানাথের উপপত্নীর কথা কোথাও জানা যায় না, বরং জানা যায় তিনি খান পঞ্চাশ গণিকালয়ের মালিক ছিলেন। গণিকালয়ের মালিক হওয়া উচিত না অনুচিত কাজ, সেই নৈতিকতার মধ্যে না গিয়ে এটা মেনে নেওয়া যাক যে, সেই সময়ের নৈতিকতার ধ্বজাধারী অধিকাংশ বঙ্গপুঙ্গব গণিকালয়ে যেতেন, তাই ব্যবসায়ী হিসেবে সেখানে লগ্নি করে অন্যায় করেননি তিনি। তাঁর আমলের অধিকাংশ বাবু যেখানে নেশায় ডুবে থাকতেন, দ্বারকানাথ সেখানে দিনে এক গেলাস শেরি পান করতেন শুধু। বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে যে নাচা-গানা-পিনা হত, তাতে হাজির থাকতেন কলকাতার গণ্যমান্য সাহেবরা আর শহরের দিশি কর্তারা— আবার একটা ব্যবসায়িক বিনিয়োগ!

পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার উশৃঙ্খল জীবনযাপন আর ব্যবসায় হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্যে ‘কার অ্যান্ড টেগোর’ কোম্পানির দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কথা বলে তাঁকে বারবার দায়ি করেছেন, নিজের সন্তান রবীন্দ্রনাথ ও আপামর বাঙালির মনে একটা বিবমিষা সৃষ্টি করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘কার-টেগোর কোম্পানি’র দেনার পরিমাণ ছিল এক কোটি আর পাওনা ছিল ৭০ লাখ, মানে ৩০ লাখের ঘাটতি। অথচ ১৮৪৮ সালের ৫ এপ্রিলের ‘বেঙ্গল হরকরা’তে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় কোম্পানির দেনা ছিল ২৫,৮৬,০০০ টাকা, সম্পত্তি আর অনাদায়ী ঋণ ছিল ২৯,০২,৯৫০ টাকা। অর্থাৎ দেনা তো ছিলই না—- বরং ৩,১৬,৯৫০ টাকা রেখে গিয়েছিলেন দ্বারকানাথ! তার সাথে বিরাহিমপুর, পাণ্ডুয়া, কালীগ্রাম আর শাহ্জাদপুরের জমিদারি, যা পরের এক শতাব্দী ঠাকুর পরিবারের ঠাটবাট রক্ষা করেছিল।

দ্বারকানাথের অভিজ্ঞ পার্টনার গর্ডন এবং ইয়ং বুঝে গিয়েছিলেন, দ্বারকানাথের তৈরি কার-টেগোর কোম্পানির হাল তাঁর অবর্তমানে তাঁর ছেলেদের ধরার ক্ষমতা নেই, তাই তাঁরা ঠাকুর-পরিবারের সংস্রব থেকে বেরিয়ে গর্ডন-স্টুয়ার্ট নামে ১৮৬৭ সাল অবধি দিব্যি কোম্পানি চালান! ১৯৪৩ সালে ইংরেজ সাংবাদিক এইচ এন বেলফোর্ডের করা প্রশ্ন ‘টাটাদের পঞ্চাশ বছর আগে কোনও ভারতীয় উদ্যোগপতি ছিল না?’ প্রশ্নের উত্তর ব্লেয়ার কিং দিয়েছিলেন— “দ্বারকানাথ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত কাজ একটি জীবনে একার হাতে করা। কিন্তু তিনি জামশেদজীর পুত্র দোরাবজীর মতো সুযোগ্য পুত্র পাননি যে তাঁর বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী করবে।”

দেবেন্দ্রনাথের কি সমস্যা ছিল বাবা দ্বারকানাথকে নিয়ে? বাবা বিলেতে থাকাকালীন ঠাকুমা অলকাসুন্দরীকে তাঁর মতের বিরুদ্ধে গিয়ে কাকুতিমিনতি না শুনে মৃত্যুর তিন দিন আগে গঙ্গাযাত্রায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ! যে বাবার অমিতব্যয়িতা, স্বেচ্ছাচার, হঠকারিতার কথা বারবার বলে ছেলের মন বিষিয়েছিলেন? তবে কি দেবেন্দ্রনাথও বাঙালি বাবুদের পতনের সর্বপ্রধান দুই রোগে দুষ্ট ছিলেন— কুঁড়েমি আর ঈর্ষা! ইতিহাস এই নিয়ে নীরবই থেকে গেছে।

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia

*পরের তথা অন্তিম পর্ব প্রকাশ পাবে ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

One Response

এটা একটা খুবই ভালো বাবু কালচারের উপাখ্যান। পিনাকীর লেখার হাত অনবদ্য।