বিশ্বের সব সভ্যতায় জনবসতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মৃত মানুষের সৎকারের পরিকাঠামোও তৈরি হয়েছে। হিন্দুধর্মে দীর্ঘকাল ধরে গঙ্গাকে স্বর্গে যাওয়ার পাসপোর্ট অফিসার মনে করা হয়— তাই গঙ্গাকে তোয়াজ করাই রীতি। গঙ্গাকে আঁকড়ে থাকা, সে জীবিত অবস্থায় হোক বা মৃত। মূল গঙ্গার সঙ্গে কোনোরকম আত্মীয়তা থাকলেই সেই নদী ‘গঙ্গা’ লেবেল পেয়ে যায়, এমনকি সেই শাখার প্রশাখারাও নামের আগে বুড়ি, কাটি, আদি ইত্যাদি লাগিয়ে পুণ্যতোয়া হয়ে যায়। স্বাস্থ্য আর পরিচ্ছন্নতার কথা মাথায় রেখে সাধারণত শ্মশানকে রাখা হয় শহরের বা গ্রামের পাশে, একেবারে বুকের ওপরে নয়। কিন্তু এখানেও কলকাতা ব্যতিক্রম। শহর গড়ে উঠেছে নদীর পাশে, আর তার সবচেয়ে জনাকীর্ণ এলাকায় তৈরি হয়েছে শ্মশান।

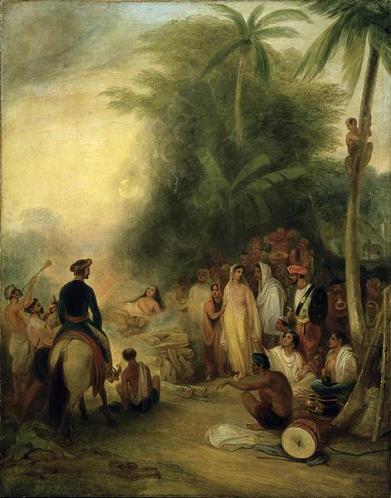

এই শ্মশানগুলো আদপে কবে থেকে চালু হয়েছে, তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তবে কলকাতার শ্মশান বলতেই সবার আগে যে নিমতলা শ্মশানের কথা মনে আসে, কাগজে-কলমে সেই শ্মশান সবচেয়ে পুরনো নয়। সরকারি নথি অনুযায়ী, ১৮২৮ সালে নিমতলা শ্মশান চালু হয়। অথচ তার চুয়ান্ন বছর আগে থেকে রয়েছে নিমতলার অদূরে কাশী মিত্র শ্মশান ঘাট, ১৭৭৪ থেকে- সরকারি নথি তাই বলে। জনশ্রুতি জনৈক কাশীরাম মিত্র এই শবদাহের ঘাটটা তৈরি করে দেন। তাই উড সাহেবের ম্যাপেও ‘কাশীরাম মিটার ঘাট’ উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু রাধারমণ মিত্র বিস্তর পুঁথি ঘেঁটে আবিষ্কার করেন, রুদ্রেশ্বর মিত্রের ভাই কাশীশ্বর মিত্র বিস্তর টাকা জমিয়েছিলেন, এদিকে চারটে বিয়ে করেও নিঃসন্তান থেকে যান। বয়সকালে তাই সংসারের জন্যে জমানো টাকা ধর্মের পেছনে খরচ করা মনস্থ করেন আর এই শ্মশানঘাট বানিয়ে দেন। এই ঘাটে সতীদাহ হত বলে ঘাটটা ‘সতীদাহের ঘাট’ নামেও পরিচিত ছিল। সতীদাহ-রোধ আইন পাস হওয়ার আগে ১৭৯৯ সালে শেষবার সতীদাহের মতো নৃশংস কাণ্ড ঘটে। তার মানে কি ১৭৭৪-এর আগে শ্মশান ছিল না কলকাতায়? আর কাশী মিত্র ঘাট হওয়াতে সত্যিই কি সাধারণ মানুষের সুবিধে হয়েছিল? শোভাবাজার রাজবাড়ির পরিবারের সদস্যদের দাহকর্ম হত এই কাশী মিত্র ঘাটে, আজও তাদের জন্যে আলাদা জায়গা করা আছে। আদপে এই শ্মশান তৈরি হতে অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারদের সুবিধে হয়েছিল, তাদের পরিবারে কারোর মৃত্যু হলে দাহকর্মের সুব্যবস্থা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছিল।

১৮২৬ সালের ১লা জুলাইয়ে ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকা লিখেছিল ‘এ শহরে প্রায় ষাট হাজার বাটি আছে ইহার দুই ভাগ হিন্দু হইবেক। ইহারা বৎসরে যে ট্যাক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ এক বৎসরে নিমিত্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা লটারি কমিটি সাহেবদিগকে দেন কিংবা সকল যোত্রাপন্ন হিন্দুরা চাঁদা করিয়া অর্থ সঙ্গতি করিয়া গঙ্গাতীরে রাস্তার ধারে জলের উপর ভিত্তি উঠাইয়া তিন দিকে দেওয়াল দেওয়াইয়া দুইটি চত্বর নির্মিত করা যায় তাহাতে পশ্চিম দিক খোলা থাকে পোতা মৃত্তিকাতে ভরাট হয় তাহাতে ঐ শবদাহ কার্য হয়।‘ ছয় মাস বাদে ১৮২৭ সালের ২৭ জানুয়ারির ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকাতে বেরিয়েছে ‘আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে,পূর্বোক্ত বিষয়ে আমার দিগকে অনির্বচনীয় যে ক্লেশ আছে তাহা নিবারণার্থে কোন কোন মহানুভব মহাশয়দিগের চেষ্টা দ্বারা উপযুক্ত উপায় হও নোদ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে নিমতলা হইতে বাগবাজার পর্যন্ত তিনটি শবদেহের নিমিত্ত স্থান হইবেক তাহা সম্পনার্থে এই শহরের ভাগ্যবান লোকেরদিগের মধ্যে একটা চান্দা হইয়াছে…”

এইসব দেখে মনে হতে পারে নিমতলা শ্মশান তৈরির তোড়জোর চলছে। সত্যিটা হল, নিমতলাতে শ্মশান অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়মশৃঙ্খলার অভাব আর চূড়ান্ত অব্যবস্থার জন্যে নিমতলা বিভীষিকার অপর নাম হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত চিঠিদের মধ্যে থেকে দেখা যায় ১৮২৭ সালের ১৭ মে উদয়চাঁদ দত্তের চিঠি, যেখানে তিনি লিখেছিলেন বাড়ির সামনে শ্মশান থাকার জন্যে তাঁদের অসুবিধের কথা। এই উদয়চাঁদ দত্ত থাকতেন মহম্মদ রমজানের মসজিদের উত্তরদিকে, স্ট্র্যান্ড রোড আর দর্মাহাটা স্ট্রিটের পূবদিকে। অতএব বোঝাই যাচ্ছে, নিমতলা শ্মশানঘাট সেসময় তার বর্তমান জায়গায় ছিল না। নিমতলা ঘাট স্ট্রিট আর স্ট্র্যান্ড রোডের সংযোগস্থলে আনন্দময়ী কালীর মন্দিরের সামনেই ছিল শবদাহের স্থান আর মন্দিরের দরজার সামনে দিয়ে বয়ে যেত হুগলি নদী বা গঙ্গা।

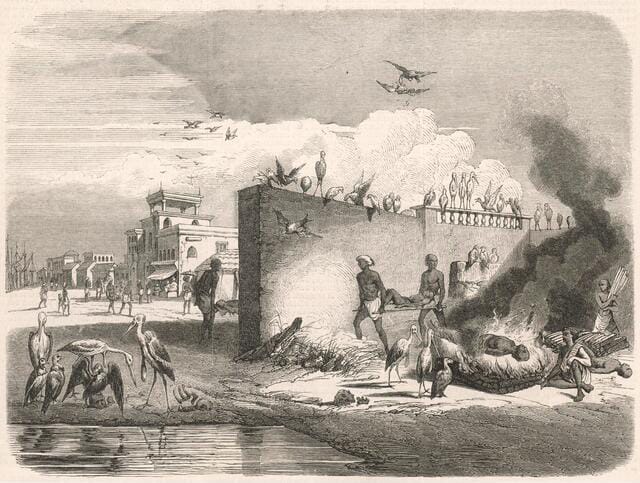

এই আনন্দময়ী কালী কিন্তু শ্মশানকালী, আর শ্মশান থাকলে সেখানে শ্মশানকালীর প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দময়ীর সেবক রামনারায়ণ মিশ্রের মৃত্যু হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে— তাই ডাঃ দেবাশিস বসুর দাবি এখানে একেবারেই সঠিক, নিমতলা শ্মশানের জন্ম অন্ততপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তবে নিমতলার শ্মশান ধাপে-ধাপে আজকের জায়গায় গিয়েছে। পুরনো নথি থেকে জানা যায় তখন মৃতদেহ সৎকারের নির্দিষ্ট ঘাট ছিল না। কলকাতাকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে থাকা ডোমেরা অসংখ্য মৃতদেহ প্রতিদিন সংগ্রহ করে শ্মশানের একপাশে জড়ো করত। আর এই মৃতদেহের চামড়ার লোভে বহু মানুষ শ্মশানে ভিড় জমাতো। ডোমেরা চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করে দেহ হুগলির জলে ভাসিয়ে দিত। এছাড়া শবদাহের সময় জোয়ার এলে জোয়ারের জলে চিতা ভিজে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হত। ভাঁটার জন্যে অপেক্ষা না করে শবযাত্রীরা অনেকেই আধপোড়া দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিত, যাতে মৃত ব্যক্তি আধপোড়া অবস্থায় জলে পড়লেও পতিতপাবনী গঙ্গার দৌলতে স্বর্গে পৌঁছিয়ে যায়। ১৮২৬-২৭ এর ‘সমাচার দর্পণ’ এই অসুবিধের কথাই জামাকাপড় পরিয়ে উল্লেখ করেছিল, আর ১৮২৮-এ নিমতলা শ্মশান চালু হয়েছে এই তথ্য নথিবদ্ধ হয়েছিল লটারি কমিটি স্ট্রান্ড রোড তৈরি হওয়ার সময় শ্মশান নতুন করে তৈরি হলে।

নগরপিতাদের আর কিছু দানশীল জমিদারদের দাক্ষিণ্যে গঙ্গাযাত্রী, শ্মশানযাত্রীদের কিছু সুরাহা হলেও নারকীয় অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় না। আধপোড়া দেহ আগের মতোই জলে ফেলে দেওয়া হত আর শহরের লোক সেই গঙ্গার জল খেত। জনস্বাস্থ্যের কথা ভেবে লেফটানন্ট গভর্নর বিডন এই শ্মশানকে শহর থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে এই নিয়ে শহরে জোরদার আন্দোলন গড়ে ওঠে আর ১৮৬৪ সালের ৭ মার্চ নাগরিক মতামতের জন্যে শহরের টাউন হলে এক সভার আয়োজন করা হয়। হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে রামগোপাল ঘোষ এই সভায় জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের জেরে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শ্মশান স্থানান্তর করা হবে না, তবে যাতে দাহকাজ অনায়াসে সম্পন্ন হয়, দাহকারীদের কোনও সমস্যা না হয় আর ওই অঞ্চলের মানুষের যাতে নিত্য ভোগান্তির উপশম হয়, সেইসব বিবেচনা করে শ্মশানের সংস্কার করা মনস্থ হয়।

রামগোপাল বক্তৃতা দিয়ে কাজ শেষ করেননি, নিজের উদ্যোগে দু’বছরের মধ্যে ৩৫,০০০ টাকা চাঁদা তুলে নগরপিতাদের হাতে তুলে দেন। কিছু উন্নতি হয়েছিল এরপরে, এমনকি দাহযন্ত্র অবধি বসানো হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার সেই পুরনো অবস্থা। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর লেখায় লিখেছেন “মড়াপোড়ানোর কলটার চিমনি অনেকদিন ছিল এখন আর নেই কিন্তু কলে মড়াপোড়ানো হয় নাই। কল তৈয়ারি হইয়াছিল মাত্র। ইট, পাটকেল, মড়ার হাড় চারিদিকে ছড়ানো থাকিত আর অনেক শকুনি, হাড়গিলে আশেপাশে বসিয়া থাকিত। অসাবধানে চলিলে পায়ে মড়ার হাড় ফুটিয়া যাইত।“ রামগোপালের উদ্যোগের পরে শ্মশান মাত্র এগারো বছর টিকেছিল। গঙ্গা আরও পশ্চিমে সরে যেতে সেখানে স্ট্রান্ড ব্যাঙ্ক রোড তৈরি হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে পোর্ট কমিশনার্স নালিশ করল যে এই শ্মশানের জন্যে তারা রেললাইন বসাতে পারছে না। অবশেষে ১৮৭৬ সালে সরকারি উদ্যোগে বর্তমান জায়গায় নিমতলা শ্মশানকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল।

তাহলে কি নিমতলাই সবচেয়ে পুরনো? বোধহয় না। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লিখেছেন “কাশীপুর, চিৎপুর, কাশী মিত্রের ঘাট এবং কালীঘাটের কেওড়াতলার ঘাটগুলিতে যে কত শত অবলার জীবন্ত দেহ ভস্মাসাৎ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর হইতে সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের আদেশে কলকাতা সীমার মধ্যে সতীদাহ হয় নাই। উত্তরে চিৎপুর আর দক্ষিণে কেওড়াতলার ঘাট তখন সতীদের মরিবার ক্ষেত্র হইয়াছিল।” যেকোনও বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে শ্মশান থাকত শহরের বাইরে কিন্তু শহরবাসীর নাগালের মধ্যে— কেওড়াতলার শ্মশান তার অন্যথা ছিল না। শহরবাসী কেওড়াতলায় শবদেহ করতে যেত তার একটা বড় কারণ স্থানমাহাত্ম্য। মাঝে কালীঘাটের মন্দির, উত্তরের ঈশান কোণে ভৈরব নকুলেশ্বরের মন্দির, দক্ষিণে নৈঋত কোণে শ্মশান— এই তিন নিয়ে ছিল সেইসময়ের কালীঘাট। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর গবেষণায় জানা যায়, ১৭৩৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যাধরীর সঙ্গে হুগলির সংযোগ ব্যহত হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে টান পড়ে। এরপর ১৭৭৬ সালে মেজর উইলিয়াম টলি আদিগঙ্গার খাত নতুন করে খুঁড়ে হুগলি আর বিদ্যাধরীর সংযোগ করেছিলেন। আর তার ফলে টলির নালার আশেপাশের এলাকায় সমৃদ্ধ বসতি তৈরি হয়। এর মধ্যে একটা শ্মশান মূর্তিমান বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্মশান তাই চলে যায় আরও দক্ষিণে তার আজকের জায়গায়। কালীঘাটের সেবায়েত গঙ্গানারায়ণ হালদারের স্ত্রী গঙ্গার ঘাট, শবযাত্রীদের বিশ্রামের ঘর আর শ্মশানে যাওয়ার জন্যে সুগম রাস্তা বানিয়ে দেন। কালীক্ষেত্র দীপিকার লেখক সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় যে বলেছেন কেওড়াতলা শ্মশানের আনুষ্ঠানিক সূচনা ১৮৬২ তে, সেটা তার বর্তমান জায়গায়। এই শ্মশান তার অনেক আগে থেকেই ছিল, স্থানপরিবর্তন করেছে মাত্র!

কলকাতার একেবারে উত্তর প্রান্তের রতনবাবু ঘাট অপেক্ষাকৃত নবীন, আর যিনি এটা বানিয়েছেন, সেই রামরতন রায় ছিলেন বাংলাদেশের নড়াইলের জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের পৌত্র— যে কালীশঙ্কর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বিশাল জমিদারি কিনে প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিলেন। নীলের চাষ শুধু নীলকর সাহেবরা নয়, কিছু দিশি জমিদারও করেছিলেন একইভাবে একই পদ্ধতিতে, রামরতনবাবু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রমোদ সেনগুপ্তের বই থেকে জানা যায়, রতনবাবুর কুঠি ছিল ঘোড়াখালি, মহিষাকুণ্ড, চাউলিয়া, তালদিয়া, জতরকাটি, ধোপাদি, গোপালপুর আর আউড়িয়াতে। কতটা প্রজাবৎসল ছিলেন তিনি, সেটা তর্কের ব্যাপার। হয়তো পাপস্খলন করতে সাধারণ মানুষের সুবিধের জন্যে শ্মশান বানিয়ে দিয়েছিলেন, যেটা আজও রতনবাবু ঘাট নামে পরিচিত। আর সেই শ্মশানের এলাকার মধ্যেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের শেষকৃত্য হয়েছিল।

শ্মশানের লেখা শেষ করার আগে নিমতলায় আবার ফেরত যাওয়া যাক, কারণ একটা গল্প না লিখলে শ্মশানের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই কলকাতার মধ্যে থাকা আরেক কলকাতার কথা। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত আর ভোলানাথ চন্দ্র বলেছেন, এখানে একটা নিমগাছ ছিল আর তার তলায় জোব চার্নক বিশ্রাম নিতেন— সেখান থেকে নিমতলা নাম এসেছে। জোব চার্নক এখানে বিশ্রাম নিয়েই থাকতে পারেন, কিন্তু যে শীর্ণ গাছটার উল্লেখ তাঁরা করেছেন, তাঁদের লেখার দুশো বছর আগে ঠিক সেই গাছের তলাতেই চার্নক বসতেন— এ কথা দায়িত্ব নিয়ে বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। ডঃ দেবাশিস বসু বিস্তর গবেষণা করে এমন এক তথ্য আবিষ্কার করেছেন, যেটা শুধু অনেক বেশি বাস্তব নয়, যুক্তিযুক্তও বটে। আর পড়ে আজকের চারপাশের সঙ্গে তুলনা করে স্তম্ভিত হতে হয়। আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরের পূর্বদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড আর নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের সংযোগস্থলের উত্তর-পূর্ব কোণে যে প্রকাণ্ড মসজিদ আছে (বর্তমান ঠিকানা ৮৬/১ নিমতলা ঘাট স্ট্রিট), মহম্মদ রমজান তাঁর পূর্বপুরুষ নিয়ামৎউল্লাহ্র স্মৃতিরক্ষার্থে সেই মসজিদ স্থাপন করেছিলেন। এই মসজিদের পশ্চিমদিকে আর মন্দিরের উত্তরে নিচু চাঁদনিওয়ালা আর অনেকগুলো ছোট খিলানযুক্ত একটা পাকা ঘাট ছিল, সেটা প্রাণকৃষ্ণ দত্তের লেখাতেও পাওয়া যায়। এই ঘাট স্থাপন করেছিলেন নিয়ামৎউল্লাহ্, আর সেখান থেকেই ঘাটের নাম নিয়ামৎউল্লাহ্র ঘাট, সময়ের সঙ্গে লোকের মুখে মুখে যা নিমতলার ঘাট হয়ে গিয়েছে।

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

2 Responses

articulate and informative!

অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ এই লেখা অথচ তথ্য ভারাক্রান্ত নয়। ফলে এক নিশ্বাসে পরে ফেলা যায়। সাধারণ মানুষের জন্য ইতিহাস এভাবেই জনপ্রিয় হতে পারে। আরো ইতিহাসের অপেক্ষায়……..