(Mahisasuramardini)

মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে ‘মহিষাসুরমর্দ্দিনী’ (বর্তমান মান্য বানান যদিও মহিষাসুরমর্দিনী) না শুনলে বাঙালির পুজো যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এখন মোবাইল-কম্পিউটারের যুগ, মহালয়ার অপেক্ষা না করে ইন্টারনেটের দৌলতে যখন খুশি শুনে ফেলা যায়। এমনকি ট্রাফিক সিগন্যালেও মাঝেমধ্যেই শোনানো হয়, ‘বাজল তোমার আলোর বেণু…’। অতএব, আগেকার সেই অমোঘ আকর্ষণ এখন আর নেই। আবার হয়তো আছেও! তাই কোথাও কোথাও এখনও স্পিকার লাগিয়ে পাড়া জাগিয়ে মহিষাসুরমর্দিনী শোনানো হয়। (Mahisasuramardini)

আসলে অতি সাধারণ এই প্রযোজনার মধ্যেও যে কী অপার রহস্য লুকিয়ে আছে তার আঁচ পাওয়া নেহাত সহজ নয়। টেলিভিশন-ডিজিটালের চাকচিক্য ছাড়াই এক শ্রাব্য মাধ্যমের উপস্থাপনা যে কতটা জনপ্রিয় হতে পারে, আজ ৯০ বছর পর দাঁড়িয়ে এই অনুষ্ঠান তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ। আসুন, ফিরে দেখি ‘মহিষাসুরমর্দিনী’র ইতিহাস আর তার কিছু অজানা কানাগলির দিকে। (Mahisasuramardini)

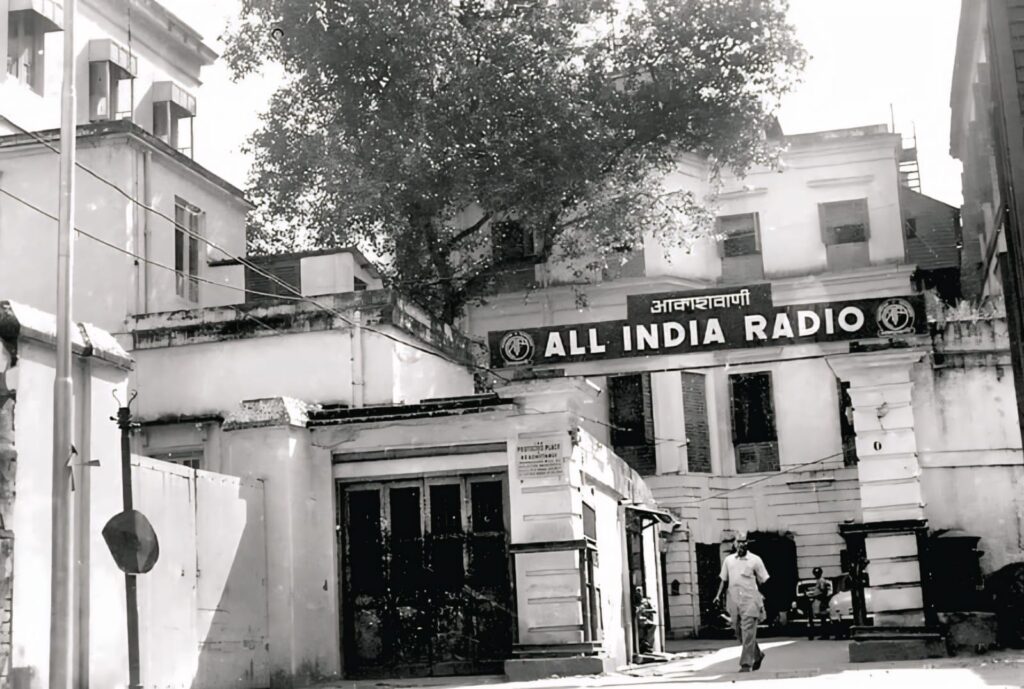

১৯২২ সালে ইন্ডিয়ান স্টেটস অ্যান্ড ইস্টার্ন এজেন্সি লিমিটেড নামক একটি বেসরকারী সংস্থা প্রথম ঔপনিবেশিক ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে প্রস্তাব দেয় দেশজুড়ে বেতার সম্প্রচার শুরু করার জন্য। কয়েক মাস বাদে দিল্লীতে বৈঠকের পর মেলে অনুমতি। ১৯২৩-এর নভেম্বর মাসে বেঙ্গল রেডিও ক্লাব এবং মার্কনি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে কলকাতা থেকে শুরু হয় বেতার সম্প্রচার। মার্কনি কোম্পানির বেতার অফিস ছিল হাইকোর্টের উল্টোদিকে টেম্পল চেম্বারে, মুখ্য অধিকর্তা ছিলেন জন রাউজ স্টেপলটন। তবে তিনি একা নন, সঙ্গে ছিলেন আরো দুই বাঙালী, হীরেন্দ্রকুমার বসু ও বীরেন রায়। প্রথম জন সে যুগের বিখ্যাত সুরকার ও গীতিকার এবং দ্বিতীয় জন হলেন প্রথম বাঙালি পাইলট! (Mahisasuramardini)

১৯২৭ সালে এই কলকাতা বেতারকেন্দ্রটি অধিগ্রহণ করে বেসরকারি সংস্থা ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি এবং সেই বছরেরই ২৬শে অগাস্ট থেকে ১ নং গারস্টিন প্লেসের বিখ্যাত বাড়িটি থেকে যাত্রা শুরু করে ক্যালকাটা রেডিও স্টেশন। (Mahisasuramardini)

তবে দুর্ভাগ্যবশত বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি সংস্থাটি। প্রায় দু’লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে তিন বছরের মধ্যেই ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হয় এই ব্রডকাস্টার। কিন্তু বেতার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও সমাজের নানা স্তরের উৎসাহী শ্রোতাদের দাবী মেনে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই সংস্থাটি অধিগ্রহণ করে। ১লা এপ্রিল, ১৯৩০ থেকে নতুন মালিক হয় ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস, যদিও কলকাতার স্টেশন ডিরেক্টর হিসাবে বহাল থাকেন স্টেপলটন সাহেবই। এর ৬ বছর পর ভারতীয় বেতার সংস্থা পরিচিত হয় অল ইন্ডিয়া রেডিও নামে। ততদিনে টাঁকশালের স্থায়ী চাকরি ছেড়ে প্রথম পছন্দ বেতার কেন্দ্রের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য ওরফে বাণীকুমার, যোগ দিয়েছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রাইচাঁদ বড়ালের মতো রথি-মহারথীরাও এবং জন্ম হয়েছে ভারতীয় বেতারের ইতিহাসে অন্যতম মাইলস্টোন ‘মহিষাসুরমর্দিনী’র। (Mahisasuramardini)

“অসম্ভব জনপ্রিয়তা পায় অনুষ্ঠানটি। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় এরই অনুসরণে ১৯৩২ (আশ্বিন ১৩৩৯)-এর মহাষষ্ঠীর সকালে মহিষাসুর বধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক নতুন গীতি-আলেখ্য প্রচার করা হবে।”

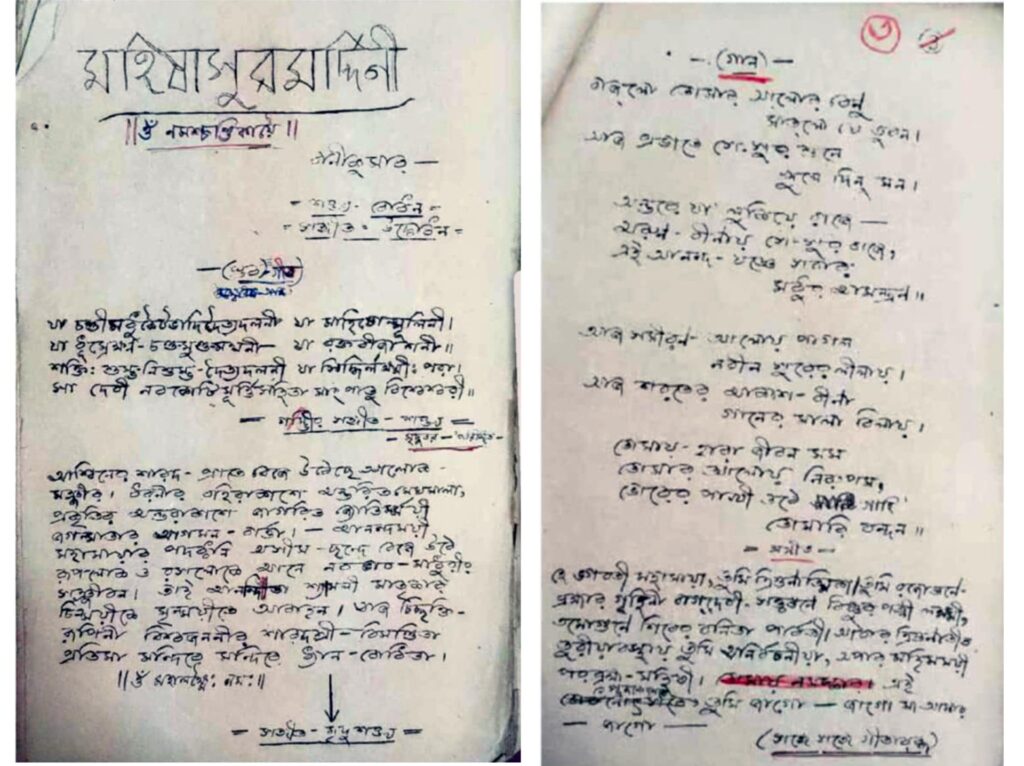

অনুষ্ঠানটি প্রথম সম্প্রচারিত হয় ১৯৩২ সালে, দুর্গাষষ্ঠীর ভোরবেলায়। তবে, এটাকে যদি আমরা প্রদীপ প্রজ্বলন ভাবি, তবে তার আগে সলতে পাকানোর একটা ইতিহাস রয়েছে। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীর সকালে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পুজোর সন্ধিক্ষণে সম্প্রচারিত হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠান, শ্রীশ্রী মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি একটি চম্পু রচনা করেন বাণীকুমার। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, “সাধারণত সঙ্গীত-বহুল অনুষ্ঠানই বৈচিত্রে অধিক আদরণীয় ছিল। সেই সূত্রে শ্রী শ্রী মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে ‘বসন্তেশ্বরী’ নামে একটি চম্পু রচনা করি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। বন্ধুবর সঙ্গীত-পন্ডিত হরিশচন্দ্র বালীর সুর-সর্জনে রাগ বসন্ত এবং দেশি, দেবগিরি, বরাটি, তোড়ি, ললিতা ও হিন্দোলী — এই ছয় রাগিণী বাণী-সংযোগে এক অপূর্ব রসের সঞ্চার করে। (Mahisasuramardini)

অন্যান্য গানের সুর দেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, কয়েকটি নাট্যকথাসূত্র ও গীতাংশ গ্রহণ করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, এবং আমি শ্রীশ্রী চণ্ডীর কতিপয় শ্লোক আবৃত্তি করি। বন্ধুবর রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনায় ও আমার প্রবর্তনায় অনুষ্ঠানটি রসোত্তীর্ণ হয়। এই অনুষ্ঠানটিই ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ পরিকল্পনার উৎস।” (Mahisasuramardini)

অসম্ভব জনপ্রিয়তা পায় অনুষ্ঠানটি। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় এরই অনুসরণে ১৯৩২ (আশ্বিন ১৩৩৯)-এর মহাষষ্ঠীর সকালে মহিষাসুর বধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক নতুন গীতি-আলেখ্য প্রচার করা হবে। যদিও ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ নামকরণ তখনও হয়নি অনুষ্ঠানটির। ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকায় ‘প্রত্যুষ প্রোগ্রাম’ শিরোনামেই উল্লিখিত হয়েছিল এটি। এই ভাষ্য আরও পরিমার্জিত করে পরের বছর, ১৯৩৩-এর ১৯ সেপ্টেম্বর (১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৩ আশ্বিন) প্রচারিত হয় সকাল ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত। ১৯৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ‘বেতার জগৎ’-এর প্রথম পাতায় ঘোষণা করা হয়— “আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারে মহালয়া। সে দিন সকাল ছ’টা থেকে সাতটা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা কাল প্রত্যূষ প্রোগ্রামের জন্য নির্দিষ্ট হ’য়েছে। এই এক ঘণ্টা কাল জগন্মাতার বন্দনা-গানে মুখরিত হ’য়ে উঠ্বে।” (Mahisasuramardini)

“অনুষ্ঠানটি যেমন জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, তেমনই একে ঘিরে বিতর্কও কম হয়নি। রক্ষণশীল সমাজ আপত্তি জানিয়ে বলে, মহালয়ার ভোরে এক অব্রাহ্মণ কায়স্থের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনার কোনও যৌক্তিকতাই নেই।”

পরের বছরও ১৯৩৪-এর ৮ অক্টোবর, সোমবার, মহালয়ার ভোরে ওই একই সময়ে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। মহালয়ার দিন থেকে মহাষষ্ঠীর সকালে অনুষ্ঠানটি আবার ফিরে আসে ১৯৩৬ সালে। ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত ‘বেতার জগৎ’-এর পাতায় ‘আমাদের কথা’ অংশে ‘মহিষাসুর বধ’ নামে এই প্রথমবার তালিকাবদ্ধ হয় অনুষ্ঠানটি। (Mahisasuramardini)

১৯৩৬-এর ২১ অক্টোবর (১৩৪৩-এর ৪ কার্তিক) বুধবার এই বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছিল সকাল ছ’টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। অর্থাৎ এই প্রথমবারের জন্য এক ঘণ্টার বদলে ৯০ মিনিট সময়সীমায়। এমনিতে ‘কলকাতা ক’ কেন্দ্রের অধিবেশন তখন আরম্ভ হত সকাল আটটায়। ফলে গীতিআলেখ্যটি সকাল ছ’টায় শুরু হওয়ায় উল্লিখিত হয় “বিশেষ প্রভাতী অধিবেশন” নামে। সাড়ে সাতটায় অধিবেশন শেষ হয়ে প্রথম অধিবেশন যথারীতি শুরু হয় সকাল আটটায়। এই ‘মহিষাসুর বধ’ গীতিআলেখ্যটির নাম পরের বছর ১৯৩৭ সাল থেকে বদলে স্থায়ীভাবে হয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’! পিতৃপক্ষের অবসান ঘটে মাতৃপক্ষের সূচনা তিথি মেনে হল কী না সেই আলোচনাকে গুরুত্ব না দিয়ে দুঃসাহসী বাণীকুমার এটির প্রচার-সময় সুনির্দিষ্ট করে দেন মহালয়ার দিন ভোর চারটে থেকে সকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। যে নিয়ম মেনে আসা হচ্ছে আজও। (Mahisasuramardini)

অনুষ্ঠানটি যেমন জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, তেমনই একে ঘিরে বিতর্কও কম হয়নি। রক্ষণশীল সমাজ আপত্তি জানিয়ে বলে, মহালয়ার ভোরে এক অব্রাহ্মণ কায়স্থের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনার কোনও যৌক্তিকতাই নেই। অনুষ্ঠানের সর্বময় কর্তা নৃপেন্দ্র মজুমদার ও বাণীকুমার, এর তীব্র বিরোধিতা করেন। একধাপ এগিয়ে বাণীকুমার বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে অভিহিত করেন ‘ব্রাহ্মণের চেয়েও বড় ব্রাহ্মণ’ বলে। যদিও এই অনুষ্ঠানের সংস্কৃত অংশের ভাষ্যপাঠে প্রথমদিকে কিছুটা বাংলা-টান ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উচ্চারণে। তিনি নিজেই বলেছেন, সেই সময় অনেকটা এই ভাবে পাঠ করতেন তিনি– ‘জা দেবী সর্বভূতেশু শক্তিরূপেনো শংশথিতা’। পরে তিনি তা শুদ্ধ করে নেন। আর আজ তো একথা অনস্বীকার্য, তাঁর সুরেলা কণ্ঠমাধুর্য স্তোত্রপাঠ ও গ্রন্থনাংশকে কী অসাধারণ অনন্যতা দান করেছে। সেই সূচনাপর্বে, ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ রচনায় বাণীকুমারকে এবং এই স্তোত্র ও সংস্কৃতপাঠে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেন অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ মহাশয়। (Mahisasuramardini)

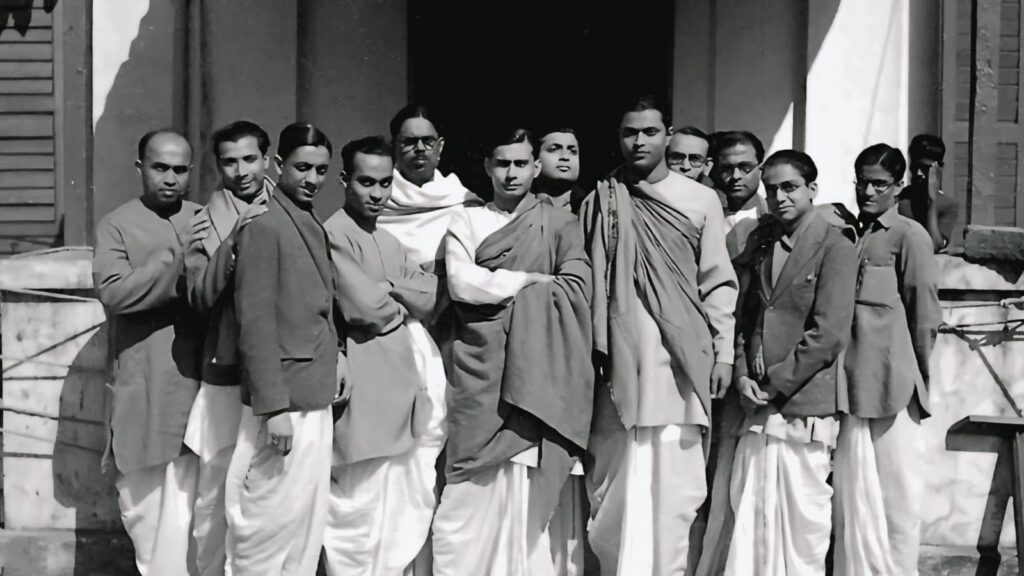

এই বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠানটির ঘোষণার বয়ানটিও বাণীকুমারের— “আজ দেবীপক্ষের প্রাকপ্রত্যুষে জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতা মহাশক্তির শুভ-আগমনবার্তা আকাশে-বাতাসে বিঘোষিত। মহাদেবীর পুণ্য স্তবন-মন্ত্রে মানবলোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা। আজ শারদ গগনে-গগনে দেবী ঊষা ঘোষণা করছেন মহাশক্তির শুভ আবির্ভাবক্ষণ।” এরপরই পুরোধা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র গরদের ধুতি-চাদর পরে তিনবার শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা করতেন। সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করতেন সুপ্রীতি ঘোষ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৩২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল। প্রথম দিকে কোনও অনুষ্ঠানেই টেপ রেকর্ডিংয়ের চল ছিল না, সব অনুষ্ঠানই সরাসরি সম্প্রচারিত হত, রেডিওর পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘লাইভ’। (Mahisasuramardini)

কলকাতার কুখ্যাত দাঙ্গার বছর ১৯৪৬ সালকে বাদ দিলে ১৯৬২ অবধি অবিচ্ছেদ্যভাবে লাইভ হয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী। ১৯৬২-এর শেষের দিকে ভারত-চীন সংঘর্ষের সময় সরকারী অর্থবরাদ্দে ঘাটতি হওয়ার কারণে ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫, তিন বছরই বাজানো হয় রেকর্ডেড সংস্করণ। (Mahisasuramardini)

কমবেশি দেড় ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানটি ১৯৭২ সালে স্থায়ীভাবে রেকর্ড করা হয়, যার সম্প্রচারই বঙ্গবাসীর মহালয়ার ভোরকে আজও এমন মায়াবী করে রেখেছে। আপামর শ্রোতাদের কাছে রেডিওতে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ নয়, ‘মহালয়া’ শোনার জন্য আগের রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে ভোরের আগে উঠে পড়ার ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলেছে। (Mahisasuramardini)

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন, “মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি সাধারণ লোকের কাছে এখন ‘মহালয়া-প্রোগ্রাম’ বলে কথিত হয়ে থাকে। …একথা সত্য, নতুনত্বের যে আনন্দ প্রথম কয়েক বৎসর এই অনুষ্ঠানটি যুগিয়েছিল, তা হয়তো অতি পরিচয়ের ফলে খানিকটা ম্লান হয়ে গেছে; তবুও বৎসরান্তে একটি শারদ ঊষার প্রাক্কালে এই অনুষ্ঠানটি লক্ষ লক্ষ শ্রোতার মনকে আজও ভরিয়ে তোলে! …এই অনুষ্ঠানটির গাম্ভীর্যময় পরিবেশ স্মরণীয় বলে দেশের অগণিত গুণীজন স্বীকার করেছেন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরে থেকেও বাঙালিসমাজ এই অনুষ্ঠান শুনে বাংলার শারদঋতুর বিরাট উৎসবের স্পর্শ পেয়েছেন!” (Mahisasuramardini)

“রেকর্ডিংয়ের যুগে বাণীকুমার বা পঙ্কজ মল্লিক না আসলেও নিয়ম করে মহালয়ার দিন সম্প্রচারের আগে আসতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাঙালি মননে যাঁর নাম মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছে।”

তবে এখন রেকর্ডে আমরা যেভাবে অনুষ্ঠানটি শুনি, প্রথমদিকে কিন্তু তা এমন ছিল না। একেবারে শুরুর দিকে যে সব শিল্পীরা ছিলেন, যেমন আভাবতী, মানিকমালা, কৃষ্ণ ঘোষ, বিমলভূষণ, প্রফুল্লবালা, বীণাপানি এঁরা সকলেই আজও বিস্মৃতপ্রায়। পরবর্তীকালে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বাঙালির কাছে বেশ জনপ্রিয়। (Mahisasuramardini)

অনুষ্ঠানটি ব্যাপক লোকপ্রিয়তা পাওয়ায় একে যতখানি উন্নত করা যায় ততই তা সমাদৃত ও বৈচিত্রপূর্ণ হবে— এই ভাবনা কাজ করেছিল বাণীকুমারের মনে। “বৎসরে বৎসরে না হোক, এই গ্রন্থকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করবার আগ্রহে আমি বিবিধ বিষয়, স্তব-স্তুতি, দেবীসূক্ত, নব-রচিত গান সন্নিবেশ করেছি। অন্ততঃ ছয়-সাত বার এই রচনার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মহাদেবী চণ্ডিকার প্রায় সমূহ তত্ত্ব ও তথ্য সমাহারে এবং দেবীর নানাবিধ ভাব-রূপ প্রকাশক গীতাবলী-সজ্জায় এই ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ সুসম্পন্না হয়ে উঠেছে”— ১৯৫৯ সালে (ভাদ্র ১৩৬৬) অধুনালুপ্ত ত্রিগুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত মহিষাসুরমর্দিনীর তাঁর লিখিত ‘উপক্রমণিকা’-য় এমনটাই উল্লেখ করেছিলেন বাণীকুমার। (Mahisasuramardini)

সেইসময় ভারতের ৩৫টি বেতারকেন্দ্র থেকে একসঙ্গে বাজত এই গীতি-আলেখ্য। রেকর্ডিংয়ের যুগে বাণীকুমার বা পঙ্কজ মল্লিক না আসলেও নিয়ম করে মহালয়ার দিন সম্প্রচারের আগে আসতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাঙালি মননে যাঁর নাম মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছে। এবার আসা যাক যন্ত্রশিল্পীদের কথায়। আগেই জেনেছি, রাইচাঁদ বড়াল ছিলেন সমস্ত যন্ত্রীদের পরিচালনায়। আর এই নিয়েই একটা মজার ঘটনা আছে, যা আদতে উপস্থাপনার পুরো ধরণটাই বদলে দেয়। শিল্পীদের মধ্যে হিন্দুরা যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন উর্দুভাষী মুসলমানরাও। তাঁদের পক্ষে বাংলা বা সংস্কৃত বোঝা ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। ফলে আগে থেকে তাঁদেরকে পুরো বিষয়টা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে বলা হয়, যখন সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ হবে, তখন তোমরা সঙ্গত করবে। আর যখন বাংলায় স্ত্রোত্র পাঠ হবে তখন কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজবে না। তাঁরা তাঁদের মতো করে বিষয়টা বুঝলেন। (Mahisasuramardini)

অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে সংস্কৃতে স্ত্রোত্রপাঠ, তারপর বাংলায় পাঠ শুরু হওয়ার সময় দেখা যায় নির্দেশ মতো হিন্দু শিল্পীরা বাদ্যযন্ত্র বন্ধ রাখলেও মুসলমান বাদকরা তখনও বাজিয়েই চলেছেন। তা দেখে অনুষ্ঠান পরিচালকদের তো মাথায় হাত! হতচকিত বীরেন ভদ্র নিজেও। কিন্তু তিনি দেখেন তাঁদের ওই বাজনায় অদ্ভুত এক সুরেলা আবহ তৈরি হচ্ছে। ফলে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে, গদ্য ছেড়ে সুরে চণ্ডীপাঠ করতে শুরু করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। হিন্দু যন্ত্রীরাও অগত্যা সেই রেশ ধরে ফের শুরু করেন বাজানো। আর এভাবেই মুসলিম বাদ্যযন্ত্রীদের ছোট একটা ভুলই হয়ে যায় ভবিষ্যতের কালজয়ী এক সৃষ্টির জন্মদাতা। (Mahisasuramardini)

“১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থার কালে অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎই দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠানটি বাতিল করে নতুন অনুষ্ঠান বাজাতে হবে মহালয়া তিথিতে।”

সেকালের প্রায় সব বড় বাজিয়েরাই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন— সারেঙ্গিতে মুন্সি, চেলোয় তাঁর ভাই আলি, হারমোনিয়ামে খুশি মহম্মদ, বেহালায় তারকনাথ দে, ম্যান্ডোলিনে সুরেন পাল, গিটারে সুজিত নাথ, এসরাজে দক্ষিণামোহন ঠাকুর, ডবল বাসে শান্তি ঘোষ, বেহালায় অবণী মুখোপাধ্যায়, পিয়ানোয় রাইচাঁদ বড়াল। পরবর্তীকালে চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাটের দশকের বাংলার প্রায় সমস্ত খ্যাতমানা শিল্পীই যুক্ত ছিলেন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে। সেইসব নাম প্রতি বছর অনুষ্ঠানের শেষে ঘোষক বলে থাকেন। (Mahisasuramardini)

১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থার কালে অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎই দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠানটি বাতিল করে নতুন অনুষ্ঠান বাজাতে হবে মহালয়া তিথিতে। সেই মতো ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী রচনা করেন নতুন একটি গীতি-আলেখ্য, গান লেখেন শ্যামল গুপ্ত, সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নতুন অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয় ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম্’। কে ছিলেন না তাতে! উত্তম কুমার, বসন্ত চৌধুরী, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় সব তারকা। (Mahisasuramardini)

সংবাদপত্রে আগে থেকে বিশাল বিজ্ঞাপন, লেখালেখিও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য রেকর্ডিং হয়ে গেলেও একটিবারের জন্যও রিহার্সাল হয়নি। ফলত যা হওয়ার তাই হয়। অনুষ্ঠানের মাঝেই টেলিফোনে অকথ্য ভাষায় শ্রোতাদের গালিগালাজ থেকে শুরু করে আকাশবাণী ভবনের বাইরে ক্ষুব্ধ জনগণের ভিড়, চিঠিপত্র লেখা বাদ যায়নি কিছুই। উত্তমকুমার নিজেই পরে বলেন, “ঠাকুর ঘরকে রেনোভেট করে ড্রয়িং রুম বানালে যা হয়, তাই-ই হয়েছে।” ফলে জনগণের দাবিতে সেই বছর দুর্গাষষ্ঠীর দিন পুনরায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ সম্প্রচার করে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ এবং ১৯৭৭ থেকে আজ পর্যন্ত তা নিয়মিতভাবে সম্প্রচারিত হয়ে আসছে। (Mahisasuramardini)

“মহিষাসুরমর্দিনী’ই একমাত্র সেই অনুষ্ঠান যা কয়েক প্রজন্ম একসঙ্গে বসে উপভোগ করার সাক্ষী থাকে বছরের পর বছর।”

তবে যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠের জাদুতে এই অনুষ্ঠান আজও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল সেই মানুষটিকে শেষজীবনে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। একদম শুরুর দিনগুলো থেকে আকাশবাণীকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। এমনকি, জিপিও-র সামনে দাঁড়িয়ে আকাশবাণীর নিজস্ব পাক্ষিক পত্রিকা ‘বেতার জগৎ’-এর কপিও বিক্রি করেছেন এক সময়। আর অবসরের পর অন্য সব স্টাফ আর্টিস্টদের মতো এই মানুষটির ভাগ্যেও জোটেনি পেনশন। অল্প কিছু টাকার জন্য ‘সাপ্তাহিক মহাভারত পাঠ’ এবং ‘মজদুর মণ্ডলীর আসর’-এর অনুষ্ঠানে যেতেন। এমনই এক দিন আকাশবাণীতে প্রবেশের মুখে জনৈক দ্বাররক্ষী তাঁর কাছে ‘গেট পাস’ চেয়ে বসে। প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে ক্রোধে ফেটে পড়েন তিনি, চিৎকার করে বলতে থাকেন, ‘‘এই রেডিও’কে জন্ম দিয়েছি আমি, আমার কাছে অনুমতিপত্র চাইছ!’’ (Mahisasuramardini)

পরে ক্রমশ স্মৃতিভ্রংশ হয়ে আসায় এই অনুষ্ঠান দুটিও চালানো যায়নি বেশিদিন৷ শেষ পর্যন্ত অর্থাভাব মেটাতে পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বেড়াতেন তিনি। ‘মহিষাসুরমর্দিনী’র সত্ত্বও অবলীলায় বিক্রি হয়ে যায় প্রাইভেট রেকর্ড কোম্পানির কাছে। সত্যি, কী বিচিত্র আমাদের দেশ! (Mahisasuramardini)

আরও পড়ুন: বিস্মৃত বাঙালি অভিযাত্রী কৃষ্ণলালের ‘বিচিত্র ভ্রমণ’ অভিজ্ঞতা – সৌরপ্রভ চট্টোপাধ্যায়

তবে, এতকিছুর পরেও, ভোরের শিশিরে পা ভিজিয়ে এখনও প্রতি বছর মহালয়ার পুণ্যপ্রভাত উপস্থিত হয় আমাদের জীবনে। আর কে বলে সেই প্রভাতে বাণীকুমার, বীরেন ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিকেরা নেই! পুরষ্কার, স্বীকৃতি, প্রতিষ্ঠান… পার্থিব এই সমস্ত কিছুকে পেছনে ফেলে তাঁরা আজ বাঙালির মজ্জায়-মজ্জায় ঢুকে গেছেন এবং একথা বলাই যায় যতদিন বাঙালি থাকবে ততদিন এই সৃষ্টি অমর হয়ে থাকতে বাধ্য। ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ই একমাত্র সেই অনুষ্ঠান যা কয়েক প্রজন্ম একসঙ্গে বসে উপভোগ করার সাক্ষী থাকে বছরের পর বছর। যেন কোনও আশ্চর্য জাদুকাঠির ছোঁয়ায় বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবের দরজাটা আমাদের সামনে হাট করে খুলে দেন এক যুগপুরুষ। (Mahisasuramardini)

ভোরের প্রথম আলো পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করার আগেই ঘরে ঘরে বেজে ওঠে- “মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তনাং সুখদে নমঃ। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।” যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কাঠি পড়ে পুজোর ঢাকে, বদলে যায় আকাশের রং আর বাতাসে মেশে শিউলির গন্ধ। (Mahisasuramardini)

ছবি সৌজন্যেঃ সঞ্জিত চৌধুরী, পঙ্কজ মল্লিক ফাউন্ডেশন, নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সৌরপ্রভর জন্ম হাওড়ায়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত। ফলে ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কেতাবি পড়াশোনার পাশাপাশি আকাশবাণী কলকাতায় কর্মরত। বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও পোর্টালে নিয়মিত লেখালিখি করে থাকেন। পছন্দের বিষয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দুই।