‘আমি কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে ভারতীয় উৎসবের বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের বিবিধতার মাঝে কী এক আশ্চর্য ঐক্য আছে তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। আর এই বিষয়ে কিছু আলোচনাও করেছি…’

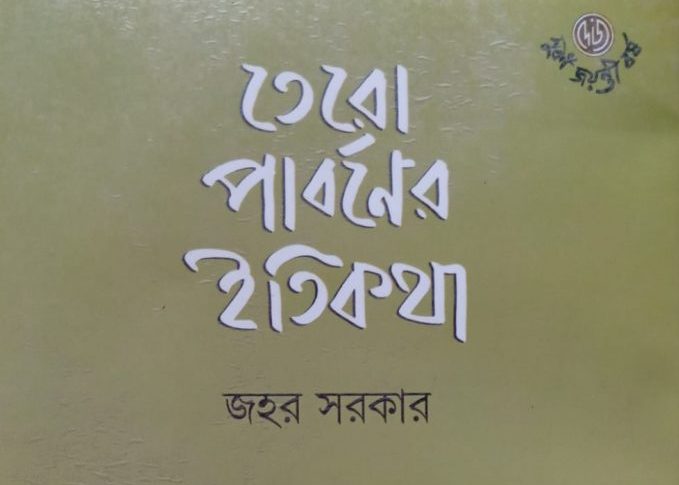

বলেছেন শ্রীযুক্ত জহর সরকার তাঁর ৩৮টি প্রবন্ধের সংকলন ‘তেরো পার্বণের ইতিকথা’ বইটির ভূমিকায়। প্রবন্ধগুলি পড়লেই বোঝা যাবে, এই গদ্য কোনও দৈনিক অথবা সাময়িকপত্রের জন্য লেখা। সেইজন্যই আকারে নাতিবৃহৎ। তবু যে কোনও মহৎ সন্দর্ভের মতো এই ক্ষীণতনু রচনাগুলি মনস্ক পাঠককে নতুন চিন্তায় প্রণোদিত করে। এবং খবরের কাগজের তাৎক্ষণিকতা ছাড়িয়ে এই গদ্যগুলি, প্রবন্ধ-সংকলনটি, হয়ে ওঠে বইয়ের সংগ্রহে যত্ন করে রেখে দেবার মতো মূল্যবান। কেন? তাহলে তো দু-চার কথা বলতেই হবে।

প্রথম নিবন্ধ ‘বৈশাখী নিউ ইয়ার’-এ লেখক দেখিয়েছেন, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, নানা ভাষা নানা মতের দেশ ভারতবর্ষে কেমনভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে নববর্ষ পালন করা হয়। বাংলার নববর্ষ প্রসঙ্গে লেখকের স্পষ্টভাষার সিদ্ধান্ত: ‘৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা শশাঙ্কের আমলে সূর্যসিদ্ধান্ত মতে পয়লা বৈশাখ পালন শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথাকে জনপ্রিয় করে তোলেন মুঘল সম্রাট আকবর এবং তাঁর জ্যোতির্বিদ ফতেউল্লাহ্ শিরাজি।’

যে হনুমানভক্তরা শশাঙ্কের পয়লা বৈশাখ পালনের তথ্য জেনে তাথৈ তাথৈ নাচবার পরিকল্পনা করছেন, অবিলম্বে লেখকের ‘রাম হনুমান’ নিবন্ধটি পড়ে নেবেন–

‘রামের নামে যে অভূতপূর্ব আগ্রাসনের প্রদর্শনী দেখলাম, তাতে মনে হল, আমরা চৈত্র মাসে বাঙালির পূজিত চিরকালীন দেবদেবীদের ভুলে গিয়েছি।…এইমাসে সবচেয়ে বর্ণময় উৎসব গাজন…। আমরা ধর্মকে এভাবেই পথে পথে নিয়ে যেতাম, ভক্তি ও নাচ-গান-মূকাভিনয়ের মাধ্যমে। তরোয়াল আর হুমকির মাধ্যমে নয়। উনিশ শতকের জাতিতাত্ত্বিকরা উত্তর ভারতে রামনবমী পালনের কথা লিখেছেন, কিন্তু বাংলায় নয়।…দুর্গার জয় উদ্যাপন আর রামের জন্ম উদ্যাপনের মধ্যে ফারাক আছে। দুটো ঐতিহ্য আলাদা, আশ্বিনের অকালবোধনে তাদের দেখা হয় মাত্র। বাঙালিরা একে পালন করে দুর্গার নামে, অন্যরা আশ্বিনের নবরাত্রি ও দশেরাকে পালন করে রামের নামে।’

জহরবাবুর গবেষণার ক্ষেত্র বাংলার লোকধর্ম। এর চর্চা থেকেই তিনি খুব সহজেই হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন তথা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানান ধার্মিক, সামাজিক অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বোধ থেকেই তিনি অনতিঅতীতে কেরালার শবরীমালা মন্দিরের পুরোহিতদের অনৈতিক আচরণটির ব্যাখ্যা করেন। অনেক ভুল ধারণা ভাঙিয়ে তিনি জানিয়ে দেন, শবরীমালা বা শবরীমালাই হল একটি পাহাড়ের নাম, দেবতার নয়। এখানে দেবতা শাস্তা আয়াপ্পন। ‘ধর্ম-শাস্তা’ মালয়ালিতে বুদ্ধের একটি নাম। এই ধারণা বহুলপ্রচলিত যে, ওই মন্দিরের আদি দেবতা ছিলেন বৌদ্ধ। আয়াপ্পন এসেছে প্রাচীন দ্রাবিড় ঈশ্বর ‘আই’ থেকে। অষ্টম শতকে কেরলে আসা নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরা নানা যুক্তি দেখিয়ে ওই অঞ্চলে সংস্কৃতায়ন ঘটিয়ে শবরীমালা পাহাড়ের অনার্য, লোক দেবতাকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধারায় তুলে আনেন।

আকর্ষক তথ্য এই যে, ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত নির্ধারিত রীতি পালন করলে যে কোনও মেয়েরাই এই মন্দিরে ঢুকতে পারতেন। ১৯৫০ সালে ওই মন্দিরে একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাবার পরে ওই দেবালয়ে পর্যায়ক্রমে কুসংস্কারের এক বিচিত্র লীলা শুরু হয়; ১৯৯১ সালে কেরল হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে, দশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী (ঋতুস্রাবের বয়সী) মেয়েরা এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারকের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার নিষ্পত্তি করে রায় দেন যে, শবরীমালায় আয়াপ্পনের মন্দিরে দশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মেয়েদের প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করা চলবে না, কারণ, তা করলে সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে। যুক্তিগুলি এমন পরম্পরা মেনে সাজিয়ে দেওয়ায় পাঠকদের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে পড়ে।

ঋতুস্রাবকে কেন হীন চোখে দেখা হবে? ঋতুস্রাবের কালচক্র মেনেই তো নারীর গর্ভে নতুন জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জীবনের অভিযান অব্যাহত রাখতে তাই ঋতুমতী নারীকে সম্মান জানাতেই হবে। এই ধারণার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ আছে ‘অম্বুবাচি’ নিবন্ধে।

‘…প্রাচীন ভারতে এই (ঋতুচক্র) বিষয়টিকে একেবারেই গোপন করা হয়নি, বরং বহু শতাব্দী ধরে এমন কিছু উৎসব ভারতে পালন করা হয়ে এসেছে, যা অন্য ধর্ম অগ্রাহ্য করেছে। এই ধরনের উৎসবগুলির মধ্যে একটি হল মাতৃকাদেবীর ঋতুচক্র উদ্যাপন অম্বুবাচি। ধরিত্রীর এই উপাসনা করা হত যাতে শস্য ও সবজির প্রচুর ফলন হয়।…উর্বরতা এবং অনুর্বরতার এই স্বাভাবিক চক্রটির মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে এই ধারণাটি প্রাচীন হিন্দুধর্মে খুব স্পষ্ট ছিল, ফলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, এ নিয়ে লজ্জার কোনো কারণ নেই, বরং তা উৎসব হিসেবে উদযাপন করাটাই ছিল প্রথা।…’

‘…সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার বিশ্বাস ছিল, উৎপাদনশীলতার চক্রে নারী ও ধরিত্রী খুব আশ্চর্যভাবে পরস্পর সম্পর্কিত।…এখানে খেয়াল করা ভালো, ‘লাঙ্গল’ কথাটা এসেছে লিঙ্গ থেকে। লাঙল ভূমির গভীরে প্রবেশ করে ফসল ফলায়। জীবন এবং প্রজনন সম্পর্কে লজ্জার কোনো কারণ আমাদের প্রাচীন ঋষিরা দেখেননি। লক্ষণীয়, অম্বুবাচির এই সময়টাতে মাঠে লাঙল দেওয়া নিষিদ্ধ।…বাংলায় এই উৎসবের ঝোঁকটা বিবাহিত, প্রজননক্ষম মেয়েদের থেকে সরে গিয়েছে বিধবাদের দিকে, এই ক-দিন তাঁরা কোনো রান্না-করা খাবার খেতে পারেন না। দুর্গা এবং কালীর দেশ ঋতুরক্তের বাস্তব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল!’

আবার ‘রথযাত্রা’ তথা জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা প্রসঙ্গে লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য–

‘জগন্নাথদেবের বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ কিন্তু তাঁর এই গণতান্ত্রিক আবেদন। যে দেশে মন্দিরের দেবমূর্তি গর্ভগৃহের নিভৃতির বাইরে বার করার চলটাই নেই, সেখানে তাঁকে ঘিরে এমন একটা আচার এতকাল ধরে চলে আসছে, বিরাট ব্যাপার বলতে হবে। অন্যান্য মন্দিরের ক্ষেত্রে কেবল দেবতার উৎসবমূর্তিটুকু সামনে রেখেই মিছিল হয়। আর জগন্নাথ,বলভদ্র, সুভদ্রা? আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এঁদের তিনজনকে এক-একটি দারুণ কারুকার্যখচিত রথে চড়িয়ে মিছিলের মধ্যে সরাসরি বার করা হয়। দুই কিলোমিটার দুরে ‘গুণ্ডিচা’ মন্দিরে ‘মাসির বাড়ি’ যায় সেই রথ, জগন্নাথ তাঁর প্রিয় পোড়া-পিঠা খেয়ে ফেরত আসেন এক সপ্তাহ পর। খোলা রাস্তায় জগন্নাথকে নিয়ে এই যাত্রায় জাত-শ্রেণি-নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণ চলে আসছে মধ্যযুগ থেকে: আমাদের অসাম্য-অধ্যুষিত হিন্দু ধর্মসংস্কৃতিতে ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্য রকম নয়?’

একইরকম দীপ্তিময় নিবন্ধ ‘বুদ্ধপূর্ণিমা’, ‘রাখি’, ‘সরস্বতী’ এবং ‘শীতলা’। ‘সরস্বতী’ নিবন্ধে লেখক মনে করিয়ে দেন অনেক ভুলে যাওয়া কথা–

‘উত্তর ভারতে মানুষের বিশ্বাস, গঙ্গা যমুনা আর রহস্যময়ী সরস্বতীর সংগমে ডুব দিতে পারলে তো পুণ্য তিনগুণ হয়ে যায়।…১৯১০ সালে মার্ডক লিখেছেন, পঞ্চমী তিথির আগে ‘শ্রী’ যুক্ত করার অর্থ হল, সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীরও পুজো করতে হবে। এবং আদিতে এই দিনটিতে আসলে লক্ষ্মীরই পুজো হত। তবে একই লেখায় তিনি সরস্বতীকেও খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং ‘শ্রী’ সরস্বতীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।…নদী হিসেবেও সরস্বতী গুরুত্বপূর্ণ।…আদি বৈদিক সভ্যতার ভরকেন্দ্র হল সরস্বতী। আর্যরা যখন এই নদী পার হলেন, তখনই আর্য ও অনার্যের মিলন ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার সূচনা হল। সরস্বতী নদী হারিয়ে গেছে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও বিশ্বাস করেন যে অন্তঃসলিলা সরস্বতী গঙ্গায় মিশেছে।…সরস্বতী বন্দনার এই বৈচিত্র্য সত্যিই অবাক করে দেয়। এবং বুঝতে পারি, ব্রাহ্মণ্যধর্মের শক্তি তার অভিন্নতায় নয়, বরং এত ভিন্ন মত ও বিশ্বাসের টানা পোড়েনকে যেভাবে সামাল দিয়েছে, সেখানেই তার আসল জোর।’

‘শীতলা’ নিবন্ধে লেখকের উপসংহার–

‘প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম বারবার শীতলাকে পরিশুদ্ধ করতে তৎপর হয়েছে, কিন্তু পেরে ওঠেনি, এটা তাঁর মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ। গোটা দেশে তাঁর একই নাম, এটাও তাঁর সামর্থ্য এবং জনজীবনে গভীর শিকড়কেই চিনিয়ে দেয়। গুটিবসন্ত বিদায় নিয়েছে, কিন্তু মা শীতলা গাধায় চড়ে নিয়মিত আসছেন এবং ঝাঁট দিচ্ছেন।’

‘ষষ্ঠী জামাই রহস্য’-কেই বা পিছিয়ে রাখি কী করে?

‘কেউ যাতে নিজের প্রাপ্যের বেশি ভাগ না নেয়, যৌথ পরিবার ধরে রাখার পক্ষে সেটা খুব জরুরি। মা ষষ্ঠীর কাহিনি সেই শিক্ষা দেয়। ভারতে এই লোককাহিনিগুলি কীভাবে অনেক শতাব্দী ধরে তাদের পুরনো চেহারায় বেঁচে রইল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাদের বিনাশ করল না, সেটা সত্যিই অবাক করে দেয়।’

তবে পুরনো চেহারা পালটাবার চেষ্টা তো একাধিকবার হয়েছিল। এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ষষ্ঠীব্রত পালনের ধরন বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময়। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে জামাইয়ের অনুপ্রবেশ ঘটল কেমন করে? লেখক জানিয়েছেন,

‘…জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে সাবিত্রী চতুর্দশীতে স্ত্রীরা স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা করে যমের আরাধনা করেন। মনে হয়, এই লোকাচারটির সূত্র ধরেই কলকাতার বাবু সংস্কৃতি এই ষষ্ঠীটি জামাইকে নিবেদন করেছিল। আঠারো-উনিশ শতকে বাংলার সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন হয়, ফলে অগণিত বালবিধবার যন্ত্রণাময় জীবন, বিস্তর সতীদাহ। এই অবস্থায় জামাই ও স্বামীর দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা বাঙালি মা এবং মেয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তত কলকাতা ও চারপাশের এলাকায় সন্তানের মঙ্গলকামনার চেয়ে এর গুরুত্ব বেশি ছিল।’ সংকটের সময় তাকে মোকাবিলা করতে সামাজিক অনুশাসনগুলি সংশোধিত হতে থাকে। এইভাবেই সন্তানের মঙ্গলকামনায় পালনীয় ষষ্ঠীব্রতকে, ‘…কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন বাঙালি মা অন্তত একটি ষষ্ঠীকে পালটে নিয়েছেন, জামাইয়ের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন।’

‘ইস্টারের জন্ম কিন্তু খ্রিস্টের অনেক আগে’ বহু ভ্রান্তির নিরসন ঘটায়। ‘…আদিতে এটি ছিল এক ‘পেগান’ দেবীর আরাধনা, তাঁর নাম ইয়োস্ত্রে বা ওস্তারা, অথবা অ্যাস্টেয়ার। বসন্তের শুরুতে তিনি পূজিত হতেন, মনে করা হত তাঁর মধ্য দিয়েই শীতের মৃত্যুশয্যা থেকে জীবনের পুনরুত্থান ঘটে।’

‘বারো মাসে তেরো রাজনীতি’-তে ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে রাজনীতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কটির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেয়–

‘আমার আর একটা বক্তব্য হল, পাড়ায় পাড়ায় যত বেশি পুজো হবে, যত রকমের পুজো হবে এবং যত ঘনঘন পুজো হবে, অঞ্চলগুলিতে এবং দলের ভিতরে ক্ষমতার গণতন্ত্রীকরণ তত বাড়বে। নানা এলাকায় বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা পুজোর সংগঠনে কে কতটা সফল, তা দিয়ে তাঁদের সামর্থ্য যাচাই করা যায়। সুতরাং পুজোগুলো তাঁদের কাছে এলেম দেখানোর একটা বড়ো সুযোগ। পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকার ভোটারদের সঙ্গে দলনির্বিশেষে সামাজিক সংযোগের সুযোগও হয়, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসারে যার মূল্য অনেক।…’

বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন এবং সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠান বরাবর জহরবাবুকে আকৃষ্ট করেছে। সেই আকর্ষণ থেকেই পত্রপত্রিকার জন্য তাঁর এই হাতে-গরম প্রবন্ধ রচনা, যা একই সঙ্গে সহজবোধ্য এবং গভীর পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ; গভীর কথা সহজ ভাষায়, রসিকতার ফোড়ন দিয়ে বলবার দক্ষতা তাঁর আয়ত্তাধীন। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন দেবাশিস সাহা, যাঁর কচি কলাপাতা রঙের ব্যবহার অপূর্ব। এই বর্ণ তো প্রবন্ধগুলির মতোই নতুন চিন্তার প্রতীক। আর একটি কথা, বইটি বস্তুত ৩৯টি প্রবন্ধের সংকলন– ভূমিকাটিও তো আসলে একটি অবশ্যপাঠ্য, মূল্যবান, তীক্ষ্ণ-সুবেদী প্রবন্ধ।

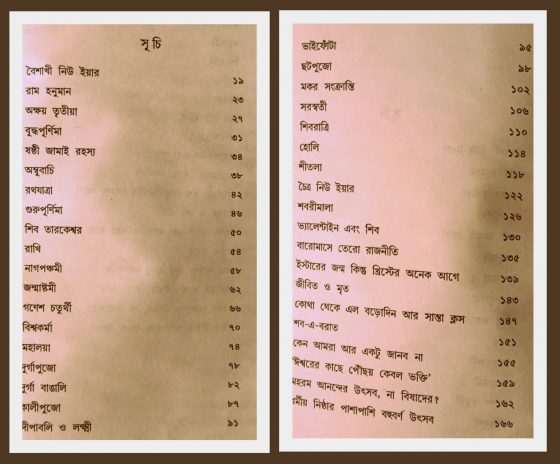

গ্রন্থ: তেরো পার্বণের ইতিকথা

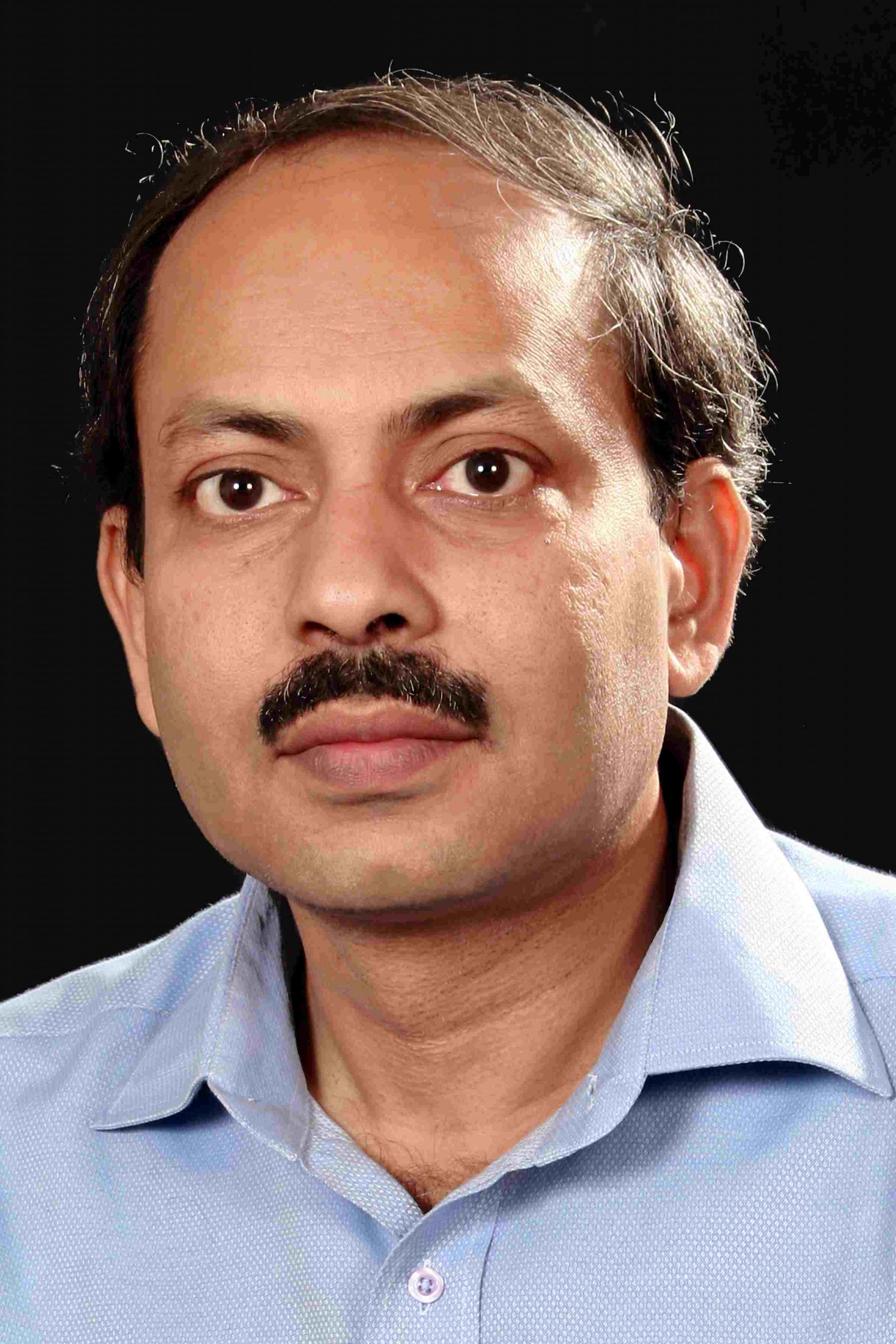

লেখক: জহর সরকার

প্রকাশক: দে’জ পাবলিশিং

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিনিময়: ২৫০ টাকা

প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ঝোঁক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি। তাঁর তিনটি তথ্য-উপন্যাস-- অগ্নিপুরুষ, আটটা-ন’টার সূর্য এবং অবিরাম জ্বরের রূপকথা--তিনটি বিভিন্ন সময় নিয়ে। প্রবন্ধের জন্য দু’বার পেয়েছেন আনন্দ-স্নোসেম পুরস্কার। শেষোক্ত উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে নামী পুরস্কারের বিচার তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

One Response

শ্রদ্ধেয় জহর সরকার মহাশয় এক দুরূহ কাজ করেছেন , ধর্মীয় ভাষা ভাষী দের লোক সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি এক গ্রন্থের পরিসরে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে এই সময়ে যখন কিছু উন্মত্ত, অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ শক্তি হিন্দুয়ানী ‘র ইজারা নিয়ে মানুষকে বিপথগামী করছেন, সেই সময়ে এই পুস্তক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।