Debojyoti Mukherjeeনবীন কবিদের লেখা আগ্রহভরে পড়তে পড়তে হঠাৎ কখনও চমকে উঠি যখন একেবারে নতুন চিন্তার ঝলকদর্শন পাই। যেমন এই কবিতাটি:

এবাড়ির বউ হল ঘটি আর কানা উঁচু বাটি হল

বাড়ির ননদ। ঘটি আর বাটি — বউ ও ননদ মিলে

শোরগোল করে, দুজনের রোজ ঠোকাঠুকি লাগে, ওরা

পাশাপাশি বসে ঝনঝন বাজে — রান্নাঘরের দিকে

কান পেতে শোনো — আবার যখন ভাব জমে যায় ওরা

এক ঘটি জল, বাটি ভরা তরকারি, দুজনেই খুব

চুপচাপ যেন— তখন শান্ত হাসি লেগে থাকে ঠোঁটে। (Debojyoti Mukherjee)

[the_ad id=”270088″]

কবিতার নাম ‘ঘটিবাটি’ লেখক দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। এ-কবিতায় একেবারে নতুন চিন্তার স্ফূরণ আছে। ঘটি আর বাটিকে একই বাড়ির বউ আর ননদরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যখন বাসনে–বাসনে ঠোকাঠুকি লাগে, তা যেন বউ ও ননদের কলহ। অথচ যখন খেতে বসার সময় এসেছে, তখন থালার পাশে ঘটিভরা জল আর বাটিভরা তরকারি শান্ত হয়ে আছে। তাদের ঠোঁটে যেন স্মিত হাসি৷ এ এক নতুন কল্পনা। এমনই আরও একটি কবিতা হল, ‘বঁটি‘। কবিতাটি এই রকম:

বঁটি দরকারি। তবু তাকে আমি ‘দেশভাগ’ বলে ডাকি

গোপন চুক্তিপত্র যেন সে। কাঁটাতার বলা যায়।

আস্ত আস্ত তাজা লাউ পেঁপে দুভাগ করছে রোজ।

চালকুমড়োর দেহ অর্ধেক করে দিয়ে মজা তার

সবুজ সবুজ আনাজের কত রক্ত মেখেছে বঁটি

গৃহিণীর কাছে বঁটি দরকারি। আমি ‘দেশভাগ’ বলি

বঁটির কাজ দু’ভাগ করা। লাউ, পেঁপে, চালকুমড়ো, সবই অর্ধেক করা যায় বঁটি দিয়ে। লেখক এর ভেতর দিয়ে আমাদের ভারতবর্ষকে যে দু’ভাগ করা হয়েছিল একদিন, সেই চিত্র কল্পনা করছেন। এও আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন এক চিন্তার প্রয়োগ। ‘সবুজ সবুজ আনাজের কত রক্ত মেখেছে বঁটি’— এই লাইনটি পড়লে লেখকের উল্লেখ করা ‘দেশভাগ’ শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত সমকালীন দাঙ্গার ঘটনা মনে পড়তে বাধ্য৷ কত রক্ত ঝরেছে সেই দেশভাগের সময়ে, সেকথা আবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই লাইনটি। ‘গৃহিণীর কাছে বঁটি দরকারি।’ ঠিক। রাজনীতিবিদ ছাড়া তো দেশ চলতে পারে না। কিন্তু রাজনীতিবিদরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে মিলন ঘটানোর বদলে তাদের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে এক পক্ষ সব সময়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে। তাই বঁটি তার দরকার। কারণ, বিভেদ তৈরি করতে না পারলে, প্রতিপক্ষ তৈরি করতে না পারলে, রাজনীতি টিঁকবে না। কত সামান্য আয়াসে, স্বল্প কথায়, রান্নাঘরের একটি উপকরণ দিয়ে কবি দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছলেন। এবং, আবারও বলি, সম্পূর্ণ নতুনভাবে পৌঁছলেন। (Debojyoti Mukherjee)

‘রান্নাঘর’ কথাটি যখন বললামই তখন একথাও বলতে চাই যে, ‘রান্নাঘর’ নামেই একটি কবিতা আছে দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের। কবিতাটি আগে পাঠকের সামনে উপস্থিত করি:

সে দেয় খুন্তির শব্দ, তেজপাতা ফোড়ন,

পাঠায় ধোঁয়া, ঝাঁঝ, সোনালি কাঁচা তেল ভাসে–

সকালে সে লাফায়, দুপুরে শিলনোড়া বালিশ–

সে দেয় রুচি, খিদে অথবা গন্ধের কিছু

পাঠায়– এছাড়াও মায়ের লাল, নীল বয়স —

মায়ের বয়সের সঙ্গে নিজেকে সে বদলায়…

রান্নাঘর থেকে কী ভেসে আসে? তেজপাতা ফোড়নের ঘ্রাণ, খুন্তির শব্দ। ধোঁয়া আর ঝাঁঝও ভেসে আসে। এখানে একটি আশ্চর্য প্রয়োগ আছে: দুপুরে শিলনোড়া বালিশ। সত্যিই তো! শিলনোড়া যখন মেঝেতে কর্মহীন শুয়ে থাকে, তখন শিল দেখে বিছানা আর নোড়া দেখে যে বালিশ মনে হতে পারে, একথা তো কখনও ভাবিনি। কবি দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় এই নতুন ভাবনার সঞ্চার করলেন আমার মনে, তাঁর দেখার ভঙ্গির মধ্যে যে একটি অভিনবত্ব আছে, তা আমি বুঝতে পারলাম। তবে এর পরেই এমন একটি কথা তিনি লিখেছেন যে-লাইনটির সবটুকুই আমাদের প্রচলিত বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে উড়াল দেয়। কথাটি কী? মায়ের লাল, নীল বয়স! কী মানে হতে পারে একথার? জানি না, তবু মায়ের লাল, নীল বয়সের মধ্যে যেমন মায়ের যৌবন ধরা রয়েছে, তেমনই সেই যৌবন রান্নাঘরে সারাদিন, সারাজীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছে, সেকথাও বলা আছে। যদিও মা সেই রান্নাঘরের জীবন যে উপভোগ করছেন না, এমন কথা কিন্তু বলা হয়নি। লাল, নীল বয়স বললে একটি রঙিন বয়সের কথা মনে না এসে পারে না। এরপরে এসে যায় ‘রান্নাঘর’ কবিতার অমোঘ লাইনটি, যা কবিতাটিকে সম্পূর্ণ করে– ‘মায়ের বয়সের সঙ্গে নিজেকে সে বদলায়।’ অর্থাৎ মায়ের যত বয়স বাড়ছে, রান্নাঘরও পুরনো হচ্ছে ততই। এই কবির দেখার চোখ একেবারে আলাদা। একেই নতুনত্ব বলে। (Debojyoti Mukherjee)

[the_ad id=”270086″]

এরপরে যে কবিতাটি পাঠকদের উপহার দেব, সেই কবিতার বিষয়বস্তুও অভাবনীয় লেগেছে আমার কাছে। কবিতাটি আগে বলে নিই। কবিতার নাম ‘পান’:

একটা পান যে সাজে সে তো পানের সই হয়

সাজের শুরু পানের গালে চুনের দাগ কেটে

পানের নাকে এলাচদানা নথের মতো লাগে

খয়ের দেয়– ঠোঁটের রঙ দারুণ খোলে তাতে

সুপুরি তার কানের দুল এবং টিপ হল

লবঙ্গের ছোট্ট বোঁটা– এছাড়া রয়ে গেছে

জর্দা– ও তো পানের গায়ে আতর হয়ে ঘোরে–

পানের বিয়ে এভাবে হয় — বিয়ের পরে লাল–

যে সাজে পান একলা ঘরে, সে হয় সই তার…

পান সাজা নিয়ে এমন কবিতা আমি বাংলা কাব্য সাহিত্যের কোথাও পাইনি৷ পান সাজা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, এমন চমকপ্রদ ভাবনা আর কোনও কবি ভেবেছেন কি? আমার মনে পড়ে না। ‘পানের নাকে এলাচদানা নথের মতো লাগে’ – এর পাশাপাশি- ‘সুপুরি তার কানের দুল এবং টিপ হল/ লবঙ্গের ছোট্ট বোঁটা’– এ এক আশ্চর্য কল্পনার প্রকাশ! এমন সাধারণ একটি জিনিস, পান সাজা, সেই বিষয় নিয়ে এই রকম কবিতা? কবিতায় জর্দার কথাও এসেছে, যে-জর্দা পানের গায়ে আতর হয়ে ঘোরে। এবার পানের সাজ সম্পূর্ণ হবার পর কবিতার লেখক জানাচ্ছেন: ‘পানের বিয়ে এভাবে হয়।’ এও এক অকল্পনীয় ভাবনা। এবং ‘বিয়ের পরে লাল’— এই লাইন পড়ে সদ্যবিবাহিতা কোনও মেয়ের কথা মনে এসে যায়, যার গায়ে লাল বেনারসী, যার কপালে রাঙা সিঁদুর। পানকে সেই নারীতে রূপান্তরিত করলেন এই কবি। তবে এ কবিতার শেষ লাইন আবার চমক নিয়ে আসে। ‘যে সাজে পান একলা ঘরে, সে হয় সই তার।’ এই ‘সই’ বা সহেলির উল্লেখ কবিতার প্রথম লাইনেও আছে। নববধূকে যখন বিয়ের জন্য সাজানো হয়, তখন সেই বধূর কাছে তার সই-সখি-সহেলিরা থাকে। তাই, যে সাজে পান একলা ঘরে, সে হয় সই তার। এখানে এসে আমাদের মনে কোনও অবিবাহিতা তরুণীর কথাও সঙ্কেতে ভেসে আসতে পারে, যে একলা ঘরে পান সাজতে বসে নিজের অনিশ্চিত বিবাহের কথা ভাবছে। (Debojyoti Mukherjee)

[the_ad id=”270085″]

এই সূত্রেই দেবজ্যোতির আরও একটি কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। কবিতার নাম, ‘পিসি’:

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কত পিসি আছে বসে ভাবি

সেইসব পিসি– যারা কোনও দিন পেল না বিয়ের পিঁড়ি

একা বসে আমি যখন ভাবছি ওই পিসিদের তবে

কোন নামে ডাকি! মনে হল যেন ওরা লাউগাছ সব

বাবা কাকাদের সংসার ধরে ওরা বেড়ে চলে, ওরা

বাবা কাকাদের সংসার ধরে জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠে

লাউডগা সাপ, তাকেও তো দেখি– সবুজে সবুজ হয়ে

হেঁটে হেঁটে চলে পিসিদের ঘুমে, স্বপ্নে-বাতাসে-মেঘে–

লাউডগা সাপ ওদের জীবনে না-আসা পুরুষ যেন (Debojyoti Mukherjee)

এই কবিতা আমাকে স্তম্ভিত করে রাখে। এমন অবিবাহিতা পিসিদের আমি কিছু কিছু বড় একান্নবর্তী সংসারের অংশ হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে দেখেছি। বাবা-কাকাদের সংসারে এরা ঘরের কাজ করে। সারাদিন। এইভাবে তাদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে তারা প্রৌঢ়া হয়ে যায়। বিবাহের কোনও আশা এমনকী তাদের মনেও আর জেগে থাকে না। অথচ লাউডগা সাপ থাকে। এই লাউডগা সাপকে কবিতায় এনে এক গোপন দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা হয়েছে। এইসব চিরকুমারী নারীদের অবদমিত কামবাসনার প্রকাশ যেন স্বপ্নের মধ্যে এইসব লাউডগা সাপের ছোবল! অসামান্য এক যৌনবিষাদের কবিতা এই ‘পিসি‘। মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে ঘরে সন্ধান করলে এই পিসিদের এখনও পাওয়া যাবে। (Debojyoti Mukherjee)

শিলনোড়া যখন মেঝেতে কর্মহীন শুয়ে থাকে, তখন শিল দেখে বিছানা আর নোড়া দেখে যে বালিশ মনে হতে পারে, একথা তো কখনও ভাবিনি। কবি দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় এই নতুন ভাবনার সঞ্চার করলেন আমার মনে, তাঁর দেখার ভঙ্গির মধ্যে যে একটি অভিনবত্ব আছে, তা আমি বুঝতে পারলাম।

দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৮৬ সালে। শূন্য দশকের কবি হিসেবে ইনি প্রথম পাঠকের নজরে আসেন। ভুল বললাম। দেবজ্যোতি এখনও পাঠকের নজরে সেভাবে আসেননি। নিজের প্রতিভা নিয়ে আমাদের চোখের প্রায় অন্তরালেই রয়ে গেছেন। তাঁর একটি অন্যরকম কবিতা এবার পাঠককে বলছি: (Debojyoti Mukherjee)

যার কেউ নেই, যার কিছু নেই, এসো

যার মোজা ছেঁড়া, যার জুতো ভাঙা, এসো

যার গ্লাস নেই, যার মদ নেই, এসো

যার ফুল নেই, যার পচা ফল, এসো

রোজ মার খাও, রোজ পুড়ে যাও, এসো

রোজ মনিবের থুতু বমি গিলে এসো

রোজ গাছ হও আর বাজ মাখো এসো

রোজ রোজ রোজ রক্ত ঝরাও আর

যাদের রক্তে চাঁদ ডোবে ভোরে, এসো

তেঁতুলপাতার মতো হোক এই লেখা

আমরা ন-জন শুয়ে বসে তাতে মরি(Debojyoti Mukherjee)

কবিতার নাম: ‘তেঁতুলপাতায় ন-জন।’ এই কবিতার শেষ লাইন পড়ে আমার চোখে জল এল। কীভাবে পৃথিবীর সবহারাদের ডাক দিয়েছেন এই কবি আর তাদের আশ্রয় হিসেবে এগিয়ে দিয়েছেন মাত্রই নিজের কবিতাটুকু। কবিতার মধ্যেই যেন তাদের জীবন, তাদের শোয়াবসা, এমনকী মৃত্যু — তাও সম্ভব হতে পারে। এমনই আহবান জেগে উঠেছে এই কবিতায়। (Debojyoti Mukherjee)

[the_ad id=”270084″]

এই যে কবিতাগুলি উল্লেখ করলাম, একটা কথা কিন্তু না-বলা থেকে গেছে। ‘ঘটিবাটি’, ‘পিসি’, ‘বঁটি’ এবং ‘তেঁতুলপাতায় ন-জন’ কবিতাগুলি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত। ‘পান’ কবিতাটির আশ্রয় পাঁচ মাত্রার ছন্দ এবং ‘রান্নাঘর’ কবিতাটি, যেখানে আছে ‘মায়ের লাল, নীল বয়স’, সেই অসামান্য কবিতা সাত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আশ্রিত। অথচ এমনভাবে এই কবিতাগুলি গঠিত হয়েছে যে মনে হয় যেন গদ্যে লেখা। ছন্দকে চমৎকারভাবে গোপন করে তাকে ব্যবহারে এনেছেন এই কবি। অবশ্য দু-একটি ক্ষেত্রে ছন্দের পর্বসংস্থানগত সামান্য হেরফের যে চোখে পড়ে না, তা নয়, তবে আমার মনে হয়, লেখক স্বেচ্ছায় এই হেরফেরটুকু থাকতে দিয়েছেন লেখার মধ্যে।

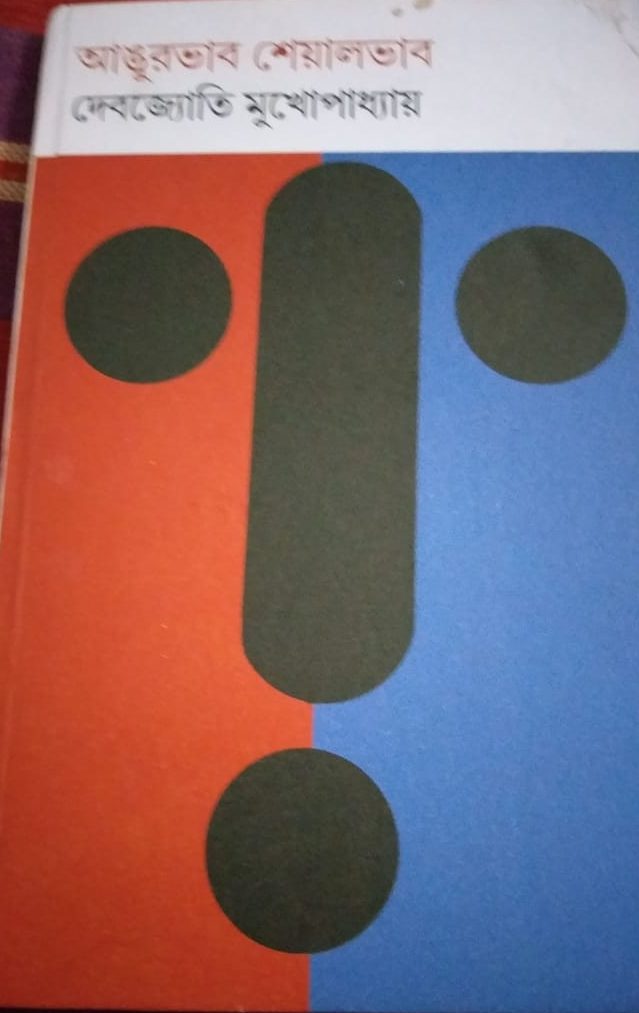

যে-কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাগুলি পাওয়া যাবে সেই কাব্যগ্রন্থের নাম: ‘আঙুরভাব শেয়ালভাব।’ কী অপ্রত্যাশিত এই শব্দদুটির পাশাপাশি সহাবস্থান, একবার ভেবে দেখুন পাঠক। পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে লেখা সেই অসাধারণ কবিতাটি পাঠকদের পড়ার জন্যে তুলে দিচ্ছি এবার: (Debojyoti Mukherjee)

আঙুরভাব শেয়ালভাব

অনেক রাতে আঙুরভাব আসতে সারাঘর

কেমন ম ম করছে আর নিটোল রস ভরা

আঙুর আমি দুলছি, দোল খাচ্ছি মজা পেয়ে

আঙুর আমি সারাটা বন কেবল ছুটি… যদি

আচমকাই দূরের ওই আঙুরটাকে পাই!

আঙুরবন অথচ কোনো শেয়াল নেই, হয়?

অনেক রাতে শেয়ালভাব আঙুরবনে ঢোকে

আঙুরভাব শেয়ালভাব দুজনে মিলে আমি

সারাটা রাত এমন নেশা লাগলে কী যে হয়!

বোঝাব বলে ঘুমের পাশ কাটিয়ে হেঁটে যাই

আস্তেধীরে এতটা হেঁটে আসার পর দেখি

ভোরের আলো কীভাবে যেন থেঁতলে দিয়ে গেছে

আঙুরবন! শেয়াল তার ওপর মরে আছে…

একটি মানুষের মধ্যেই যে আঙুরভাব এবং শেয়ালভাব অবস্থান করতে পারে, নিজের মনের উন্মোচনের মাধ্যমে, এই কবি, সেই অবধারিত সত্যবার্তা তুলে ধরেছেন। এ-লেখা পড়ে বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়েছি বললে কম বলা হয়। দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের আগামী কবিতাগুচ্ছের জন্য আমার সাগ্রহ অপেক্ষার কথা জানিয়ে আজকের মতো এই লেখা সাঙ্গ করলাম।(Debojyoti Mukherjee)

জয় গোস্বামীর জন্ম ১৯৫৪ সালে, কলকাতায়। শৈশব কৈশোর কেটেছে রানাঘাটে। দেশ পত্রিকাতে চাকরি করেছেন বহু বছর। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার - ১৯৯০ সালে 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১৯৯৮ সালে 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি পুরস্কার। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন কবিতার সাহচর্যে। ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট পেয়েছেন।

2 Responses

ওনার সবগুলি আবিষ্কারই পড়েছি।কিন্তু এই আবিষ্কারটি বেশ অনন্যসাধারণ লাগলো। বইটি সংগ্রহ করতে চাই। কিভাবে? শুধু নাম দিয়ে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

you can get it at 9/2 Fern Road, Gariahat, at bdebobhasha office. phone no 9874237217