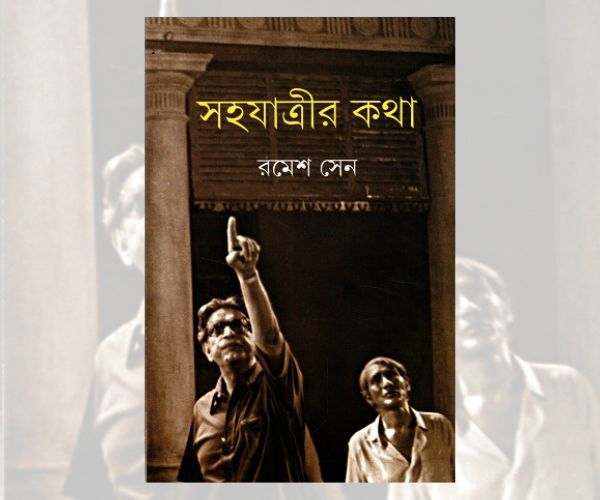

বইয়ের নাম – সহযাত্রীর কথা

লেখক – রমেশ সেন

প্রকাশক – সিগনেট প্রেস

প্রকাশকাল – এপ্রিল ২০২২

বিনিময় – ৫০০ টাকা

প্রথম ই-বুক সংস্করণ – ২০২২

অনুলিখন ও সম্পাদনা – জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান – আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

অনলাইনে – আমাজন, ফ্লিপকার্ট

শ্রী রমেশ সেন প্রণীত সহযাত্রীর কথা বইটি শেষ করার পরে কি অবাক কাণ্ড! মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ। যাকে মনে হয়েছিল এক বৃদ্ধ চলচ্চিত্র কর্মীর স্মৃতিচারণ সে পথে আসলে ছড়িয়ে রয়েছে বাংলা সিনেমার প্রচুর নুড়িপাথর যা ইতিহাসের একটি নীল নকশা বানাতে অসম্ভব কার্যকরী। বাংলা ছায়াছবির তেমন সুসংগঠিত ইতিহাস এখনও গড়ে ওঠেনি। সেক্ষেত্র উত্তর-স্বাধীনতা পর্বের চলমান চিত্রমালার সমনছন্দ রচনা করতে গেলে তার ডাক নামটাই বলা যাক, পুনু সেনের কথকতা আমাদের কাছে অনেকটাই রাতের লণ্ঠন হিসেবে সহায়তা দেবে। একটু গম্ভীর সুরে বললে পুনু সেনের কথকতা নিজে ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাসচর্চার সামনে অপরিহার্য উপাদান।

ভাগ্যের ভেলায় ভাসতে ভাসতে বাংলা ছায়াছবির অন্যতম নামী সহকারী পরিচালক রমেশ ওরফে পুনু সেন কলকাতায় আসেন। তখন আমাদের সময় লিপিতে অবিশ্বাস, আগুন আর দীর্ঘশ্বাস। পুনু সেন ঢাকার নারায়ণগঞ্জে আর কলকাতার মলঙ্গা লেনে ঘোরাঘুরি করায় আমরা অশান্ত কলকাতার একটা জ্যান্ত ছবি পেয়ে যাই। এ সব উপরি পাওনা। এমন বাড়তি পাওনা এই বইতে প্রচুর। কলকাতায় এলেন তো প্রথম আস্তানা সুচিত্রা সেনের শ্বশুরবাড়ি। তারপর স্টুডিওপাড়ার পড়ন্ত রোদের আলো এসে পড়েছে এই স্মৃতিচারণে। স্টুডিও যুগের অবসান আর চলচ্চিত্রে ‘অতর’ বা ‘স্রষ্টা’ পরিচালকদের উত্থান— পুনু সেন তো ছায়াছবির সব জানালাই খুলে দিয়েছেন। শুধু কি বঙ্গীয় আধুনিকতার দুই বিপরীতমুখী ঈশ্বর সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক? পুনু সেন রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদারের সহযাত্রী হতেও দ্বিধা করেননি। সন্দীপ রায়ের প্রসঙ্গ না হয় উহ্যই রাখলাম। কন্নড় ভাষায় তথ্যচিত্রকে বলে সাক্ষীচিত্র। পুনু সেনের স্মৃতিকথা তেমনই মধ্যযুগের বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রামাণ্য সাক্ষী।

পুনু সেন কি চমৎকারভাবে বুঝিয়েছেন সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদনার মৌলিকতা। আমাদের এডিটিং ছিল অনেকটা নাটকের মতো। শটের পরে শট মিলিয়ে ডায়ালগ সাজিয়ে যতটুকু হল তারপরে ‘ডান’ বলে লিখে দেওয়া হত। পুনু সেন লিখছেন— ‘ক্যারেক্টার এল, কথাবার্তা বলল, চলে গেল। কাট। তিনশো কি চারশো ফুট একটা শট হয়ে গেল। মানিকদার কাছে দেখলাম ডিটেলড্ এডিটিং কাকে বলে। অপু-দুর্গাকে নিয়ে যে মুভমেন্ট, অপু যাচ্ছে, দুর্গা যাচ্ছে, অপু ওকে ফলো করছে, এগুলো সব ইন্টারকাট করা হচ্ছে। এটা আগে সেরকমভাবে দেখিনি এখানে।’ (পৃ – ৩১)

শব্দ আর ধ্বনির বিন্যাসেও যে বিপ্লব নিয়ে এল ‘পথের পাঁচালী’, পুনু সেন ধর্মাচরণের মতো করে তার পুনরুল্লেখ করেন। সে যুগে শব্দকে ল্যাবে পুনগ্রহণের জন্য সিনক্রোমিটারে দুটোমাত্র চ্যানেল থাকত। সত্যজিৎ কিভাবে সেই চ্যানেল দুটোই ব্যবহার করে এফেক্ট সাউন্ডকে গুরুত্ব দিতে পারলেন পুনু সেন তার আক্ষরিক প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করিয়েছেন (যেহেতু বইটি অনুলেখনভিত্তিক)। পুনু সেনের বক্তব্যই সরাসরি উদ্ধার করা যাক– ‘‘…এফেক্টের যে একটা আলাদা অবদান আছে, সেটা মানিকদা দেখালেন। হাঁটা, জিনিস রাখা, জল খাওয়া— সাউন্ডের এই ডিটেলগুলো তখনকার ছবিতে খুব একটা থাকত না। সাউন্ড রেকর্ডিস্টরা ডায়ালগটাই মূলত ফলো করতেন। মানে ধরা যাক, একটা লোক ঢুকল। তারপর টেবিলে জলের গেলাস রাখল। বুমম্যান সাইচ বাড়িয়ে চরিত্রটা যা বলছে, সেটাই ধরতেন। বাকি সাউন্ডগুলো ওই সময় যতটুকু যা উঠছে সেটাই থাকত। সত্যজিৎ আলাদা করে ভারতীয় ছবিকেই শেখালেন কিভাবে পারিপার্শ্বিক শব্দ দামি হয়ে উঠতে পারে।’’

ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা আমরা পাই তা তো জড়োয়া গয়না থেকে ছিটকে পড়া হিরের টুকরো। ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র নির্মাণ, ঋত্বিক-সত্যজিৎ সম্পর্ক এত স্বচ্ছভাবে তিনি উন্মোচন করেন যে আমরা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে নত হয়ে পড়ি। সদ্য প্রয়াত তরুণ মজুমদারের ওপর লেখকের দৃষ্টিপাতও বেশ উপকারী আমাদের মেধাচর্চায়।

যা না উচ্চারণ করলে আমার অন্যায় হবে তা হল শ্রীমতী জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুলিখন ও সম্পাদনা। মৌলিক ভাষা থেকে লিখিত আখ্যানের যে চলন ধরা পড়ে এই বইতে, যত যত্ন করে টীকা লেখা হয়েছে তা সাম্প্রতিক বাংলা প্রকাশনায় দেখাই যায় না। হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে সরোজিনী নাইডুর ভাই ও পদ্মজা নাইডুর মামা সেটুকু সম্পাদিকা অবশ্য আমাদের জানাতেও পারতেন।

*ছবি সৌজন্য: The Indian Express

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেমার মাস্টার মশাই ছিলেন বলে বা সরকারি প্রতিষ্ঠান 'রূপকলা কেন্দ্র'-র অধিকর্তা ছিলেন বলে তাঁর নামের পাশে 'চলচ্চিত্রবেত্তা' অভিধাটি স্বাভাবিক ভাবেই বসে যায়। আসলে কিন্তু সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় একজন চিন্ত্যক ও আমাদের সাংস্কৃতিক আধুনিকতার ভাষ্যকার। কাব্য বা উপন্যাস, চিত্রকলা বা নাটক,জনপ্রিয় ছায়াছবি বা রবীন্দ্রসংগীত-যে কোন পরিসরেই সঞ্জয় এক ধরনের মৌলিক ভাবনার বিচ্ছুরণ ঘটান। সেই মনোপ্রবণতায় আকাদেমিয়ার জীবাশ্ম নেই বরং ছড়িয়ে থাকে মেধার কারুবাসনা। আলোচনাচক্রে, দেশে ও বিদেশে,বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভাষনে তিনি প্রতিষ্ঠিত বক্তা। ঋত্বিক ঘটকের প্রবন্ধাবলী সহ সম্পাদনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ। অনুবাদ করেছেন ছটি বিখ্যাত সিনেমার চিত্রনাট্য। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আট। একমাত্র উপন্যাস 'বুনো স্ট্রবেরি' ইতিমধ্যেই তরুণ মহলের নজরে। হাইকোর্টসঙ্কুল এই শহরে তিনি নিজেকে 'আমুদে বাঙাল' ভেবেই খুশি।