বাংলার রাজপাট: ষষ্ঠ পর্ব

কদম রসুল

সুলতানি প্রাসাদ ও লুকোচুরি দরজার উত্তর দিকে ‘কদম রসুল’ (Kadam Rasul Mosque) নামে চিহ্নিত একটা মসজিদ-চত্বর রয়েছে। ওই চত্বরের ভিতর দিকে রয়েছে ‘কদম রসুল’ নামের বেশ বড় একটা মসজিদ। তবে নামে মসজিদ বললেও এখানে এককালে ছিল নবী হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন। কথিত আছে, দরবেশ মখদুম জাহানীয়া জাগানগশৎ ওই পদচিহ্ন আরব থেকে বাংলায় নিয়ে আসেন। আগে এটা পাণ্ডুয়ার (পূর্বতন রাজধানী নগর) হজরত জালালউদ্দিন তাব্রিজির চিল্লাখানায় রাখা ছিল। সুলতান হুসেন শাহ সেখান থেকে ওই পদচিহ্ন গৌড়ে নিয়ে আসেন। তার পর হুসেনের ছেলে ১৫৩১ সাধারণাব্দ নাগাদ কদম রসুল মজসিদ নির্মাণ করে তার ভিতরে ওই পদচিহ্ন স্থাপিত করেন। অনেক পরবর্তীকালে সিরাজউদ্দৌলা গৌড় থেকে পদচিহ্ন মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলেও সিরাজের পরাজয়ের পর নবাব মিরজাফর সেটা আবার গৌড়েই ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।

‘কদম রসুল’-এর মূল মসজিদটা দৈর্ঘ্যে ৬৩ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৪৯ ফুট ১০ ইঞ্চি। ভিতরে রয়েছে ২৫ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া এবং ৫ ফুট পুরু দেওয়ালযুক্ত একটা কক্ষ। ওই কক্ষের তিন দিক ঘিরে রয়েছে ৯ ফুট চওড়া একটা বারান্দা। এক-গম্বুজযুক্ত মূল মসজিদের চার কোণে চারটে চূড়া ছিল, এখন তিনটে অবশিষ্ট রয়েছে।

মসজিদের সামনের দেওয়ালে বসানো একটা প্রতিষ্ঠা-ফলক থেকে মসজিদের নির্মাণকাল ও নির্মাতার কথা জানা যায়। ফার্সি ভাষায় তুঘারা রীতিতে লেখা ওই ফলকের একটা ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন আবিদ আলি খান। সেটার বাংলা অর্থ হল—

‘‘সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, ‘কোনও ব্যক্তি একটা ভালো কাজ করলে, তিনি তার দশগুণ পুরস্কার লাভ করবেন।’ এই পবিত্র মঞ্চ এবং তার উপরে রাখা পাথরটায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (অর্থাৎ হজরত মহম্মদ) পদচিহ্ন রয়েছে— আল্লাহ তাঁকে আশীর্বাদ করুন। সৈয়দ আশরফ হোসেইনির পুত্র সুলতান হুসেন শাহের পুত্র মহামান্য সুলতান নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফফার নশরত শাহ কর্তৃক এই গৃহ ৯৩৭ হিজরিতে নির্মিত হল— আল্লাহ তাঁর রাজ্য এবং শাসনব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখুন এবং তাঁর শক্তি ও মানমর্যাদা বৃদ্ধি করুন।’’

(আবিদ আলি খান-কৃত ফার্সি থেকে ইংরেজিতে করা ভাষান্তরটা একটু জটিল হওয়ায় আমরা সেটার যথাসম্ভব একটা ভাবানুবাদ করলাম।)

ওই মসজিদের সামনে একটা উঠোন এবং উঠোনের পরেই রয়েছে একটা ছাদহীন তিন-কামরাওয়ালা বাড়ি বিশেষ। কেউ কেউ মনে করেন এটা ‘মুসাফিরখানা’ অর্থাৎ যাত্রীনিবাস হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। কোনও প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও এর গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করে ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ বলেছেন, সুলতানি আমলের অনেক পরে, মুঘল যুগে শাহ সুজা যখন কিছুদিন গৌড়ে বসবাস করেছিলেন, তিনি ওই ‘মুসাফিরখানা’ তৈরি করান।

‘কদম রসুল’ নামে চিহ্নিত ওই মসজিদ-চত্বরে রয়েছে একটা দোচালা সমাধিসৌধ। এটার স্থাপত্যশৈলী একেবারেই বাংলার নিজস্ব। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করবার আগে বাংলার সুলতানি যুগ সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

ইখতিয়ারউদ্দিন-মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার-খলজির বঙ্গবিজয়ের পর থেকে বাংলায় সুলতানি যুগ আরম্ভ হয়। পরবর্তী সোয়া-শো বছরের কিছু বেশি সময় বঙ্গদেশ ছিল উত্তর ভারতীয় আফগান শাসকদের অধীনে। ১৩৩৮-৪০ সাধারণাব্দ থেকে গৌড় তথা বঙ্গদেশ দিল্লির অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে এবং ওই স্বাধীনতা বজায় ছিল শেষ আফগান সুলতান দায়ুদ শাহ কররানি পর্যন্ত। ১৫৭৬ সাধারণাব্দে, মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি খান জাহানের কাছে দায়ুদ শাহ পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ আবার উত্তর ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার অধীন হয়ে পড়ে। মধ্যবর্তী ২৩৮-৪০ বছর ছিল বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগ। ওই সময়কালে পাঠান শাসকেরা মাঝে মাঝেই সিংহাসন নিয়ে নিজেরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতেন বটে, কিন্তু বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে ওই সময়টা ছিল স্বর্ণযুগ-বিশেষ। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি তো বটেই, বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যশৈলীর বিকাশও আরম্ভ হয় ওই সময়কাল থেকেই।

আলেকজান্ডার ক্যানিংহামের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে আবিদ আলি খান লিখেছেন যে ‘কদম রসুল’ মসজিদের চালের সামনের দিকের কার্নিশ খানিকটা বাঁকা, অনেকটা বাংলার চালাঘরের মতো। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী তাঁর ‘সুলতানি আমলেই বাংলায় মন্দির তৈরিতে নবজাগরণ’ নিবন্ধে লিখছেন, ‘‘সুলতানি আমলের শেষ দিকে, ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নুসরৎ শাহের তৈরি গৌড়ের ‘কদম রসুল’ স্থাপত্যটি এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইটের তৈরি বাঁকানো চালের এই স্থাপত্যের পুবমুখী প্রবেশপথটি তিনটি খিলানযুক্ত। এই তিনটি খিলানের ভার যে দু’টি থামের উপর রয়েছে, সেগুলি আটকোনা আকৃতির।’’

অর্থাৎ, বাংলায় ইসলাম শাসনের প্রথম যুগে যে সমস্ত ইসলামি স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল, সেখানে পারস্য থেকে আমদানি করা শিল্পরীতির সঙ্গে উত্তর ভারতীয় রীতি মিশেছিল ঠিকই, কিন্তু গৌড়ের ‘কদম-রসুল’ মসজিদ ভবনে সেই রীতির সঙ্গে মিশল বাংলার বাঁকানো চালের শৈলী।

ফৎ খানের সমাধি

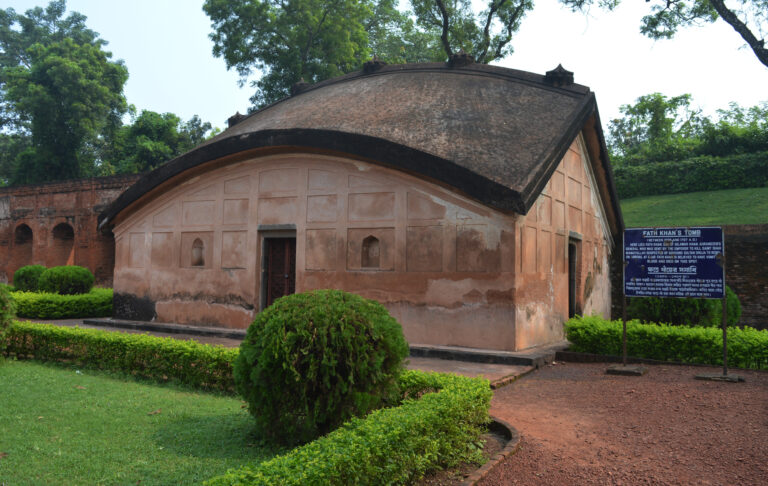

ওই ‘কদম-রসুল’ মসজিদ-চত্বরে রয়েছে আরও একটা সম্পূর্ণ বাংলার নিজস্ব শৈলীতে গড়া সমাধিসৌধ। এটা ফৎ খানের সমাধি (Fath Khan Tomb) নামে পরিচিত। এটা নিয়ে একটা আখ্যান আছে—

আওরঙ্গজেব সম্রাট হয়েছিলেন তাঁর অন্য তিন ভাইকে বঞ্চিত করে। জোর করে সিংহাসন দখল করার কারণে তিনি সব সময়েই অন্যদের সন্দেহ করতেন। কোনও কারণে তিনি একবার মনে করলেন যে দরবেশ নিয়ামতুল্লাহ বাংলার সুবাদার শাহ সুজাকে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করছেন। সন্দেহ হওয়া মাত্রই তিনি তাঁর এক সেনাপতি দিলীর খানকে গৌড়ে পাঠালেন, নিয়ামতুল্লাহকে হত্যা করবার জন্য। দিলীর খান তাঁর দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় এলেন। গৌড়ে আসামাত্রই তাঁর এক পুত্র ফৎ খান রক্তবমি করে মারা গেলেন। এই ঘটনায় দিলীর খান খুবই ভয় পেয়ে যান এবং দরবেশের সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং আওরাঙ্গজেবকে চিঠি লিখে জানান যে তাঁর সন্দেহ ভুল। দরবেশ নিয়ামতুল্লাহ শাহ সুজাকে সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বা বিদ্রোহের কোনও পরামর্শই দেননি।

ফৎ খানকে ওই ‘কদম-রসুল’ চত্বরে সমাধিস্থ করে তার উপরে একটা দোচালা সৌধ তৈরি করেন, যা দেখতে একেবারেই বাংলার দোচালা ঘরের অনুকরণে নির্মিত দোচালা মন্দিরের মতো। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ওই চালাঘরটার বাইরের দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২১ ফুট ৫ ইঞ্চি আর ঘরের ভিতরের দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট ৯ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৩ ফুট।

আবিদ আলি খান এই সমাধি সম্পর্কে ফুটনোটে লিখেছেন যে তিনি মনে করেন, ওই দোচালা সমাধি হয়ত কোনও হিন্দু মন্দির ছিল সম্ভবত রাজা কংস (অর্থাৎ, একমাত্র হিন্দু সুলতান রাজা গণেশ) সেটা তৈরি করে থাকবেন।

আবিদ আলি সন্দেহ প্রকাশ করলেও ফৎ খানের সমাধি আদতে হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে তৈরি হয়নি বলেই মনে করা যেতে পারে। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী তাঁর প্রাগুক্ত নিবন্ধে লিখেছেন যে, শাহজাহান (রাজত্বকাল: ১৬২৮ থেকে ১৬৫৮ সাধারণাব্দ) বাংলায় এসে এখানকার বাঁকানো চালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তিনি সম্রাট হওয়ার পর মুঘল স্থাপত্যেও ওই ‘বঙ্গালি ছত্রী’ বা ‘বাংলাদার চাল’ জায়গা করে নেয়। ফলে আনুমানিক ১৬৫৭ থেকে ১৬৬০ সাধারণাব্দের মধ্যে নির্মিত ওই সমাধিসৌধে বাংলার দোচালা রীতির প্রভাব কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে ওই সমাধিসৌধ ফৎ খানের সমাধি নামে পরিচিত হলেও ইতিহাসবিদ অনিরুদ্ধ রায় ফৎ খানের বাংলায় আসার কোনও প্রমাণ নেই বলেই মত প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থঋণ:

১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দে‘জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

২। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, সুলতানি আমলেই বাংলায় মন্দির তৈরিতে নবজাগরণ, আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ ডিসেম্বর ২০২০

৩। মালদহ চর্চা (১), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল

৪। মালদহ চর্চা (২), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল

৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৬। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৭। কেদারনাথ গুপ্ত, গৌরবময় গৌড়বঙ্গ, সোপান, কলকাতা

৮। অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৯। প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস: প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

১০। Creighton Henry, The Ruins of Gour described and represented in eighteen views; with a topographical map, Londan

১১। John Henry Ravenshaw, Gaur its Ruins and Inscriptions, C. Kegan Paul & Co. London.

১২। Khan Sahib M. Abid Ali Khan, Memoirs of Gour and Pandua, Bengal Secretariat Book depot, Calcutta.

*পরবর্তী অংশ প্রকাশ পাবে ১ ডিসেম্বর, ২০২৩

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Wikimedia Commons, Facebook

গৌতম বসুমল্লিকের জন্ম ১৯৬৪ সালে, কলকাতায়। আজন্ম কলকাতাবাসী এই সাংবাদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে-বেড়ানো আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার সুবাদে। মূলত কলকাতার ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও, এখনও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান ইতিহাস, স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন’ [UGC, Human Resource Development Centre (HRDC)]-র আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন দীর্ঘকাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কলকাতার পারিবারিক দুর্গাপুজো’।