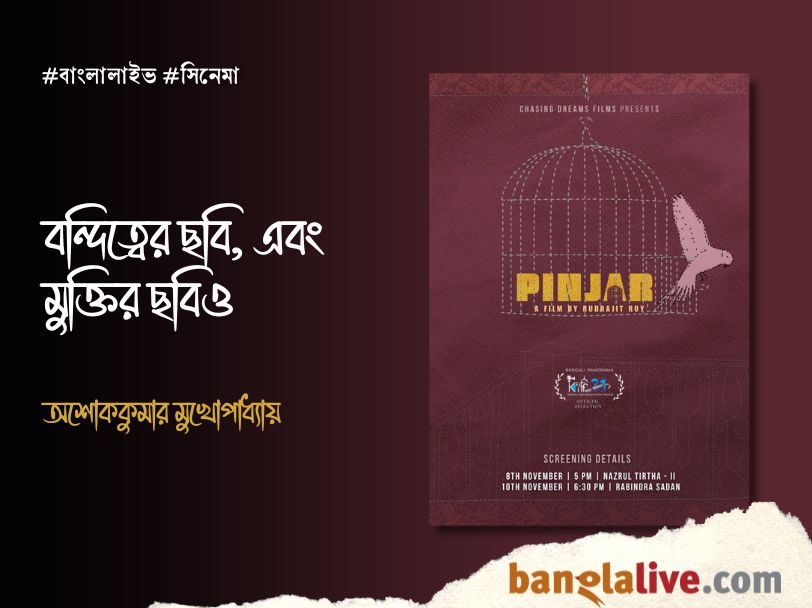

(Pinjar)

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখা পিঞ্জর। ‘পিঞ্জর’ মূলত বন্দিত্বের আর বন্দিত্বমুক্তির কল্পনা, যা প্রকট হয় পাঁচজন মানুষের জট পাকানো জীবনের ঘটনার ভেতর দিয়ে, তিন সমান্তরাল আখ্যানে, আর সঙ্গে সঙ্গে থাকে এক বনের পাখি, যে খাঁচায় বন্দি! (Pinjar)

জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত এক পাখি-ধরা তারক (সাগ্নিক মুখার্জি), জঙ্গল থেকে পাখিদের ধরে শহরের পাখির হাটের এক বিক্রেতাকে বিক্রি করে। তার মেয়ে ঝিমলি (স্বস্তিদীপা রবিদাস), চঞ্চল অথচ নরম, বড় হতে থাকে এমন এক দুনিয়ায়, যেখানে তার ডানা কেটে দেওয়া হয় ওড়বার আগেই। পারমিতা (শতাক্ষী নন্দী), এক বিধবা শিক্ষিকা, কর্তব্যের ভারে ক্লান্ত, নিজের একাকীত্ব লুকিয়ে রাখে রুটিন কাজকর্মের আড়ালে। শেফালি (মল্লিকা ব্যানার্জি), এক চাকুরিজীবী গৃহবধূ, নিজের আঘাত ঢেকে রাখে পাউডারের নিচে আর বরফপ্রতিম নীরবতার মধ্যে। (Pinjar)

আরও পড়ুন: ভ্রমণ: কেমন আছে অজন্তা?

আর ইকবাল (ঈশান মজুমদার), ভিনরাজ্য থেকে ধান্দার টানে এই ভূখণ্ডে এসে পড়া এক মাঝবয়েসি বিহারি মুসলমান, প্রতি মুহূর্তে মুলুকে থাকা নিজের বউয়ের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুরে বেড়ায় এমন এক শহরে, যে কোনওদিনই তাকে আপন করে নেয় না, মাঝেমধ্যে ঠকায়ও। শহর যেন তাকে খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে! (Pinjar)

ওদের প্রত্যেকের জীবনের ভেতর দিয়ে ডানা মেলে উড়তে চায় এক রঙিন পাখি, যে জঙ্গলে ধরা পড়ে, হাটের পণ্য হয়ে, আপাতত ঘরে বন্দি। সেই পাখির অস্থিরতা হয়ে ওঠে মানুষের ভাগ্যের প্রতীক— ঝিমলির রুদ্ধ শৈশব, পারমিতার নীরব হতাশা, শেফালির গোপন যন্ত্রণা, ইকবালের একাকীত্ব, আর শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নানাবিধ উপায়ে তারকের বাঁচবার চেষ্টা। (Pinjar)

এই নিবন্ধে ফিল্মটির গল্পের আভাস দেওয়া ছাড়া ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিটের চলচ্চিত্রটির কাহিনি নিয়ে আর কোনও কথা নয়; তা জানতে আপনাদের ‘পিঞ্জর’ দেখতে হবে। তবে, যা নিয়ে বলা অবশ্যকর্তব্য মনে করি, তা হল প্রত্যেকের অভিনয়; অভিনয়ই এর জোরের জায়গা। (Pinjar)

“অপরপক্ষে, তাঁর স্বামীর চরিত্রে জয় সেনগুপ্তের অভিনয়ে, ইবসেন-এর আ ডলস হাউস-এ নোরা চলে যাওয়ার পরে টরভ্যাল্ড হেলমারের মুখে যে বিস্ময়-অবিশ্বাস-অসহায়তা ফুটে উঠেছিল, সেই বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখি না, অবিশ্বাসও নয়। কেন?”

প্রথমেই বলতে হবে ইকবাল তথা ঈশান মজুমদারের কথা। শরীরী অভিনয়ে, বাচনভঙ্গির বিশ্বাসযোগ্যতায় তিনি হয়ে উঠেছেন এই চলচ্চিত্রের এক শক্তিকেন্দ্র, ভরকেন্দ্রও বটে। যখন নিজের স্ত্রীর কথা ভেবে মানুষটির চোখ আর্দ্র অথবা কোনও ঠগের পাল্লায় পড়ে টাকা দেওয়ার পরেও তাকে ভাড়া নেওয়া ঘর ছেড়ে দিতে হয় এবং সে হাউহাউ করে কাঁদে, শহরবাসী হিসাবে লজ্জা করে। ঋত্বিক ঘটকের ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ -এর কিশোরটির উদ্দেশে সেই বিচক্ষণ মানুষটির মত বলতে ইচ্ছে করে, এ শহর ছেড়ে পলায়ে যা…। (Pinjar)

সোনি এফ এক্স সিক্স ক্যামেরায় ২৫ মিমি লেন্সে তোলা ঘর-কাতর ইকবাল তথা ঈশানের মুখের ক্লোজ শটে যেভাবে সে তার কপালের শিরা ফুলিয়ে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে, অথবা দালালের কাছে ঠকে গিয়ে ঘর ছেড়ে পথে বসে ক্লোজ মিড শটে যেভাবে গালে থাপ্পড় মারতে মারতে নিজের বেদনা প্রকাশ করে, তা তুলনাহীন। (Pinjar)

এরপরেই, কেন জানি না, বারংবার মনে আসছে শেফালি (মল্লিকা ব্যানার্জি)’র কথা; যিনি রাত্রে তার বিকারগ্রস্ত স্বামী (জয় সেনগুপ্ত)-র থেকে পাওয়া আঘাত ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেন দিনের আলোয়! ওষ্ঠরেখার সামান্য পরিবর্তনে মল্লিকা বোঝাতে পারেন তার অভিনীত চরিত্রটির সংবেদনশীলতার আর অন্তর্বেদনার কথা; চরিত্রটি যে কিছু ইন্দ্রিয়-উদ্দীপক তাও তো বোঝা যায় তাঁর চলনে! অন্তিমে বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করবার পরে লম্বা সিগারেটে একটা লম্বা টান মারা ধোঁয়া, তাঁর চরিত্রটির বিজয় ঘোষণা করে। (Pinjar)

অপরপক্ষে, তাঁর স্বামীর চরিত্রে জয় সেনগুপ্তের অভিনয়ে, ইবসেন-এর আ ডলস হাউস-এ নোরা চলে যাওয়ার পরে টরভ্যাল্ড হেলমারের মুখে যে বিস্ময়-অবিশ্বাস-অসহায়তা ফুটে উঠেছিল, সেই বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখি না, অবিশ্বাসও নয়। কেন? (Pinjar)

তারক যে স্থানকাল ভুলে পাখি-ধরার কাজে নিমগ্ন সেই একাগ্রতা যেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে সাগ্নিক মুখার্জি’র অভিনয়ে, পেটের ধান্দায়, সেই পাখি-ধরা তারক দিনের কোনও এক সময়ে যে হয়ে যায় গেরুয়া ধুতিচাদর আর পৈতেধারী ফোঁটাকাটা ব্রাহ্মণ, সেই ছবিও ততটাই বিশ্বাসযোগ্যতা উৎপাদন করে। (Pinjar)

“শ্রবণ-যন্ত্র আহত হওয়ার পরে তারক যে ডাক্তারের কাছে যায় সেই চিকিৎসকের ভূমিকায় মমতাশঙ্কর আর পাঁচজন পরোপকারী ডাক্তারের মতো; যাকে আজকাল আমরা বলি টুউ গুড টু বি ট্রু…; তাতে কোনও খুঁত নেই।”

তবে, তারকের মেয়ে ঝিমলি’র চরিত্রে স্বস্তিদীপা রবিদাসের অভিনয় বিশ্বাসযোগ্য মাত্রার অনেক উঁচুতে নিয়ে যায় আমাদের; বালিকাটির অভিনয়ে স্বস্তিদীপা কী যে এক শৈল্পিক নির্লিপ্তি চারিয়ে দেন, আমাদের বোধ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে! (Pinjar)

শ্রবণ-যন্ত্র আহত হওয়ার পরে তারক যে ডাক্তারের কাছে যায় সেই চিকিৎসকের ভূমিকায় মমতাশঙ্কর আর পাঁচজন পরোপকারী ডাক্তারের মতো; যাকে আজকাল আমরা বলি টুউ গুড টু বি ট্রু…; তাতে কোনও খুঁত নেই। (Pinjar)

আর একজনের কথাও আলাদা করে বলতে হবে আমাদের, সে হল স্কুল বাড়ির শিক্ষিকা পারমিতা, যে পড়ানো ছাড়াও ছাত্রদের নানান বিষয়ে, যেমন মিড-ডে মিল, তদারকি করে। শতাক্ষী নন্দী তাঁর অনবদ্য সংবেদনশীলতায় চরিত্রটিকে মূর্ত করে তোলেন। তারকের সঙ্গে পারমিতার নিরুচ্চার প্রেমের সম্পর্কটিও কত কম আয়োজনে ফুটে ওঠে। এইখানে পরিচালক রুদ্রজিৎ রায়ের যতটা কৃতিত্ব, ততটাই কৃতিত্ব শতাক্ষীর। (Pinjar)

এমন একটি মনস্তাত্বিক বিষয় নিয়ে একটি সম্পূর্ণ নাগরিক, আধুনিক ছবি উপহার দেওয়ার জন্য সহস্র সাধুবাদ রুদ্রজিৎকে। এইজন্যই, ছোটখাট ডিটেলের খুঁত উপেক্ষা করা যায়। সেইসঙ্গে এই কথাটিও বলা দরকার, ছবিটিকে দীর্ঘ লাগে; কখনও একঘেয়ে; মনে হয় সম্পাদনার দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিলে, চলচ্চিত্রটি আরও নির্মেদ, গতিময়, প্রাণবান করা যেত। (Pinjar)

তবে, সব মিলিয়ে ‘পিঞ্জর’ হয়ে উঠেছে হারানো স্বাধীনতার এক মন ছুঁয়ে যাওয়া গান এবং কোমল, জরুরি এক আহ্বান, যেন সব বন্দি, একবার অন্তত, মুক্ত আকাশে উড়ে যায়। তবেই তো সে অনুভব করতে পারবে মুক্তির স্বাদ। (Pinjar)

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ঝোঁক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি। তাঁর তিনটি তথ্য-উপন্যাস-- অগ্নিপুরুষ, আটটা-ন’টার সূর্য এবং অবিরাম জ্বরের রূপকথা--তিনটি বিভিন্ন সময় নিয়ে। প্রবন্ধের জন্য দু’বার পেয়েছেন আনন্দ-স্নোসেম পুরস্কার। শেষোক্ত উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে নামী পুরস্কারের বিচার তালিকায় স্থান পেয়েছিল।