“আয় আয় আয়রে আয় , মণ্ডামিঠাই হাঁড়ি হাঁড়ি“-

‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্য। হাল্লার যুদ্ধক্ষেত্র। গান শেষ হল। সেনাদের ঘোরও কেটে গেল। ক্ষুধার্ত সৈনিকেরা আকাশ থেকে ঝরে পড়া মিহিদানা, পুলিপিঠে আর রসগোল্লার হাঁড়ির দিকে ছুটে চলল অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকদের নীরবতা হঠাৎ খানখান এক বালিকার কান্নায়। শুধু রুপোলি পর্দার অনাহারক্লিষ্ট সৈনিকেরাই কেন মিষ্টির ভুরিভোজে যোগ দেবে? এহেন অবিচারে উথলে উঠল তার ক্ষোভ আর অভিমান। সে বায়না জুড়ল, তারও রসগোল্লা চাই।

মেয়েটির মা কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও রাগ করতে পারলেন না। সত্যি তো! ছবিটি দেখতে দেখতে মা নিজেও তো হারিয়ে গিয়েছিলেন গুপী,বাঘা আর ভূতের রাজার দেশে। শুণ্ডি আর হাল্লার রাজার বিরোধের এমন অভিনব পরিসমাপ্তিতে বিহ্বল তিনি নিজেও। তাই মেয়ের আবদারে বিচলিত হলেন না তেমন।

কন্যের হাত ধরে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এসে খুঁজে বের করলেন মিষ্টির দোকান। সেখানে রাজভোগ খেয়ে তৃপ্ত হল দশ বছরের বালিকা। জ্ঞান হয়ে থেকে এ গল্প আমি বেশ কয়েকবার শুনেছি আমার মায়ের মুখে। বালিকা আমার নিজের দিদি। আরও অনেক বাঙালি শিশু কিশোরের মতোই আমি নিজেও এই সিনেমাটি প্রথম দেখেছি বাল্যবয়সে। তারপরেও আরও অনেকবার। প্রাপ্তবয়সে পৌঁছেও আকাশ থেকে মিহিদানা আর পুলিপিঠের বৃষ্টিতে বিস্ময়ঘোর কাটে না। পরিণত বয়সের বোধ ও অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি ‘শিশুর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে পরিণত চিন্তার প্রয়োগে শিল্পসৃষ্টির দুর্লভ ক্ষমতার‘ অধিকারী না হলে এমন চিত্রনির্মাণ অসম্ভব।

“তোমাদের মধ্যে যারা ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন‘ ছবি দেখেছ, তারা জান যে হাল্লারাজার সেনাকে নিয়ে একটি মাত্র দৃশ্যই আছে– যদিও সে দৃশ্য বেশ ঘটনাবহুল। — এই সৈন্য সমাবেশের দৃশ্য তোলার জন্য একটা চমৎকার জায়গা বাছা হয়েছিল কেল্লার পুবদিকে। তিনদিকে ধূ ধূ প্রান্তর, গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই, আর জমিতে বালি থাকলেও তা মোটেও গভীর নয়-”

সুললিত ভাষা, তরতর করে এগিয়ে চলেছে লেখা। নদীর বুকে যেন ডিঙিনৌকাটি। পর্দায় যে গল্প বলা হয়ে গেছে, তার নির্মাণের গল্প এ।

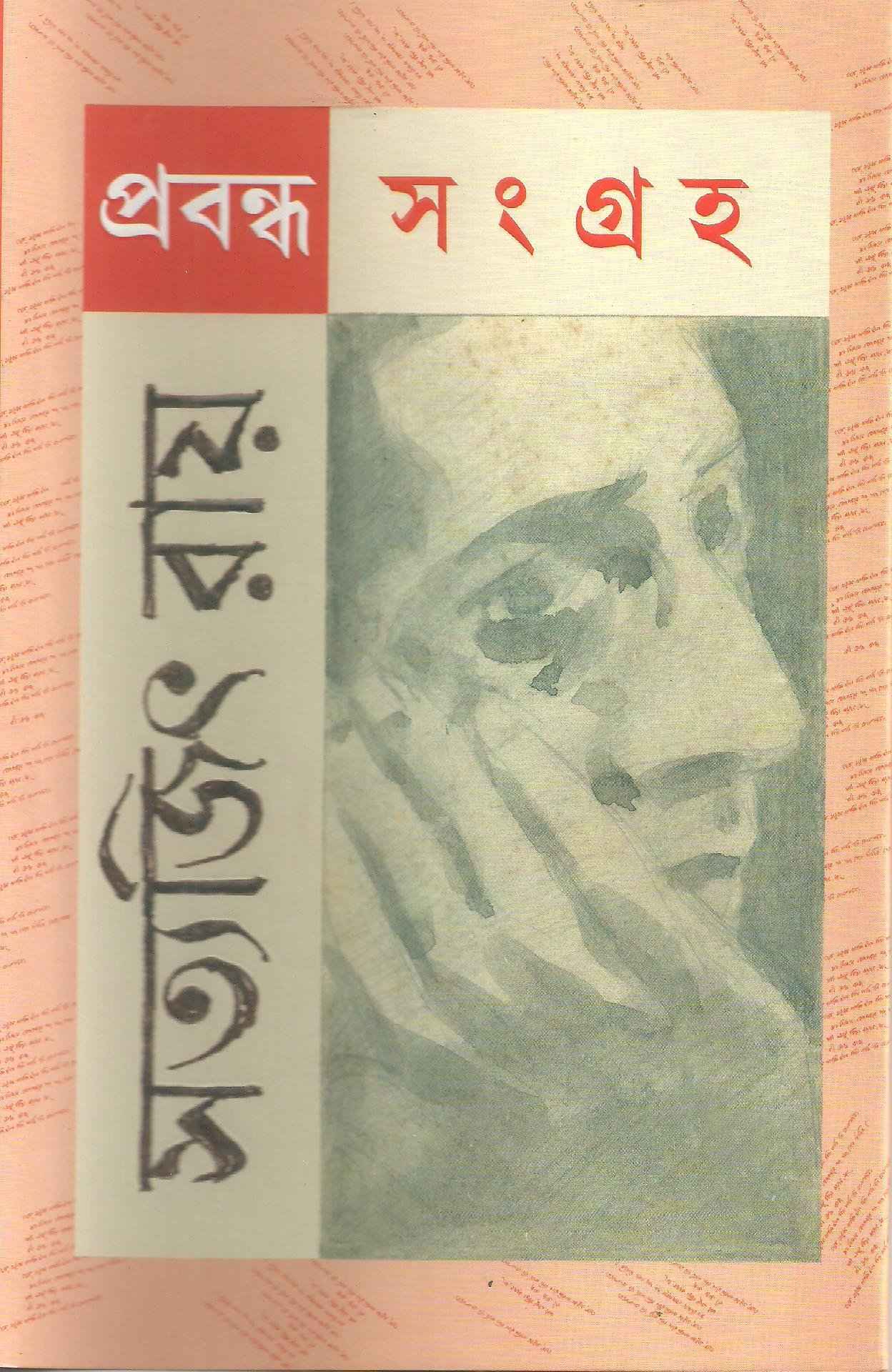

চিত্রনির্মাণের নেপথ্যকাহিনিও এমন মনোগ্রাহী? কৌতূহলের বশে বেশ কয়েক পাতা উল্টোতেই বুঝলাম এ গ্রন্থ আসলে এক স্বর্ণখনি। সম্প্রতি কাজের সূত্রে বাংলার বাইরে বাস। এক বিকেলে বন্ধুর বাড়ির বইয়ের তাকে উদ্দেশ্যেহীন দৃষ্টিভ্রমণে আবিষ্কার করলাম লাল মেরুদণ্ডওলা বেশ বড়সড় একটি বই। প্রবন্ধ সংগ্রহ‒ সত্যজিৎ রায়। তত্ত্বে, তথ্যে, আঙ্গিকে ও বিষয়বিন্যাসে এ গ্রন্থ এক অপূর্ব সম্পদ। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের রাজাধিরাজের চলচ্চিত্রের ভাষার মতোই কারুকার্যময় এ বইয়ের সাহিত্যভাষা।

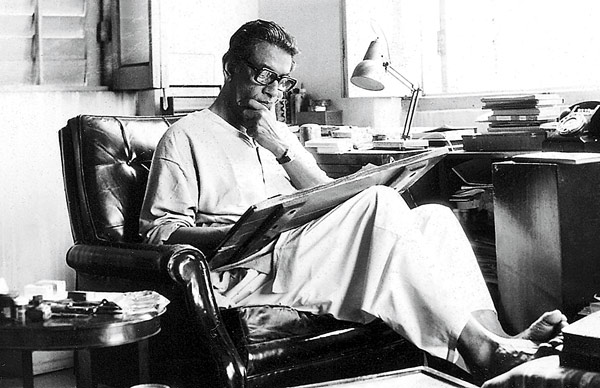

প্রবন্ধকার যখন সত্যজিৎ রায়, তখন বেশিরভাগ প্রবন্ধের মূল উপজীব্য যে সিনেমা তা বলাই বাহুল্য। সত্যজিৎ রায় আর চলচ্চিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ছায়াছবিতে তিনি দৃশ্যের ও শ্রুতির সম্রাটপ্রতিম। কিন্তু দৃশ্যের আড়ালে তাঁর মনন চিন্তনের ঐশ্বর্যময় জগৎটি অনেকটাই অধরা থেকে যেত এই বইটি হাতে না পেলে। “চলচ্চিত্রের ইতিহাস পরিধিতে সংক্ষিপ্ত হলেও বহু ঘটনায় আবর্তিত।“

দু’ দুটি বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্ববাণিজ্যের বাজারের ওঠাপড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে অকল্পনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন ঘটেছে মানবজীবনের। অন্যান্য শিল্পের মতোই চলচ্চিত্রের মূল উপাদান হল মানবজীবন। তাই চলচ্চিত্র বিকাশের পথে মানবসমাজের পরিবর্তনগুলি চিহ্ন রেখে গেছে। এ বইয়ের প্রথম পর্ব “চলচ্চিত্র ভাবনা।” এ পর্বের বিভিন্ন নিবন্ধে চলচ্চিত্র জগতের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। রুপোলি পর্দায় যা ফুটে উঠছে ছায়া ও ছবি হিসেবে, তার নেপথ্যের বহু প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রটি আলোকিত হয়েছে তাঁর লেখায়। ফুটে উঠেছে ছায়াছবির জগতের অন্দরমহলের সুচারু দৃশ্যাবলি।

“বোড়াল গ্রামে পথের পাঁচালীর শুটিং হবে বলে ঠিক হল। এক শীতের সকালে লটবহর নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে শুটিং এর জায়গায় চলেছি ,এমন সময় কানে এল‒ ‘ফিল্মের দল এয়েচে! বল্লম নিয়ে লাফিয়ে পড়ো সব, বল্লম নিয়ে লাফিয়ে পড়ো!’ (পৃ ৩৭ – দুই চরিত্র) পাঠকের আলাপ হয় বিকৃতমস্তিষ্ক সুবোধদার সঙ্গে। পড়তে পড়তে ভুলে যেতে হয় যে বই পড়ছি। কল্পনার উড়াল সেই বোড়াল গ্রামে। সুবোধদার কাণ্ডকারখানা দেখছি চোখের সামনে।

‘পথের পাঁচালী‘ ছবির শুটিং চলছে। হরিহরের ভূমিকায় অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংলাপের একটি লাইন ,”চাটুজ্যে মশাইকে বললুম, কাজটা হলে আপনাকে লুচি মোহনভোগ খাইয়ে দেব।” ক্যামেরা চলে উঠল। কানুবাবু শুরু করলেন সংলাপ। কিন্তু কী কাণ্ড! মোহনভোগের জায়গায় বলে ফেললেন মোহনবাগান। এক দু’বার নয়। টানা আটবার। ন’ বারেরবার সঠিক সংলাপটি বলা হল। পাঁচ মিনিটের শট নিতে লাগল ঝাড়া একটি ঘণ্টা।

‘তিনকন্যা‘র ‘সমাপ্তি‘ ছবির একটি দৃশ্যে প্রকৃতির খামখেয়াল কীভাবে চরম উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বা ‘জলসাঘর‘ ছবির জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের ভগ্নপ্রায় ফটক থেকে হাতি দেখার দৃশ্যটি কেন দু’বার করে ক্যামেরাবন্দি করতে হওয়ার পরেও সর্বাংশে মনমতো হয়নি, এমন টুকরো টুকরো নানা কাহিনি ছড়িয়ে আছে প্রথম পর্ব জুড়ে।

পর্দার অন্য পারে পর্দার কুশীলবদের উদ্বেগ, মেহনত, দুশ্চিন্তা আর হাসিআনন্দময় যে জীবন, তার ছবি ফুটে উঠেছে এইসব কাহিনিতে। বৈঠকী চালে তিনি বলে চলেন কেমন করে মেঘ, বৃষ্টি, আলো, হাওয়া, অভিনেতা–অভিনেত্রীদের মেজাজমর্জি‒ এই সবকিছুরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একটা ছবি তৈরির ক্ষেত্রে। এ যেন এক অন্য ছায়াছবি।

আর শুধু অভিনেতা–অভিনেত্রীই বা কেন? চিত্র নির্মাণের সঙ্গে জড়িত থাকে আরও কত মানুষের প্রতিভা আর পরিশ্রম। “সিনেমা তৈরীর কাজ মোটেই সহজ নয়। খেয়ালবশে ভাবতে ভাবতে মহাকাব্য রচিত হতে পারে, তুচ্ছ তুলির টানে বিরাট শিল্পসৃষ্টি হতে পারে। — কিন্তু ছায়াছবির ক্ষেত্রে মনোবিলাস চলে না। একটা নিতান্ত সাধারণ ছায়াছবি তোলবার সময়ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কুশলীকে সজাগ থাকতে হয়।” (সিনেমা তৈরীর কথা, পৃ ২১৫)।

চলচ্চিত্র শিল্পকে ঘিরে যে বিপুল কর্মকাণ্ড চলে, তার সম্যক পরিচয় ছায়াছবির দর্শকেরা পান না। আকাশ থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নামাতে প্রয়োজন হয়েছিল Trick Photography-র (হাল্লারাজার সেনা পৃ ২৪৫), আর তার জন্য সাহায্য লেগেছিল নানারকম ক্যামেরা আর ল্যাবরেটরির। শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্যে যে বিপুল আয়োজন, তার ধারণা পায় পাঠক এই রচনাগুলি থেকে। প্রাণময় ও স্বচ্ছন্দ গদ্যভাষার এমন প্রকাশ দেশি বা বিদেশি প্রবন্ধ সাহিত্যে বড় একটা চোখে পড়ে না।

যে অসামান্য দক্ষতায় গ্রাম বাংলার আটপৌরে জীবন, পুকুর, ডোবা, বালক, বালিকা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন ‘পথের পাঁচালী‘র মতো অভিজাত চলচ্চিত্র, ঠিক তেমন করেই নিজস্ব ভঙ্গিতে বইয়ের পাতায় পাতায় সিনেমার নির্মাণ আর সিনেমার তত্ত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন। এই গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা যেন মহাগুরুর পদতলে বসে চলচ্চিত্রের পাঠগ্রহণ!

“প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য, বস্তু, কথা ও ধ্বনির সাহায্যে ছবিতে যা বলা হল, তার উপরে সংগীতের প্রলেপ দিয়ে বক্তব্যকে আরও পরিস্ফুট বা আরও আবেগময় করার প্রয়োজন যদি পরিচালক বোধ করেন তবেই তিনি আবহসংগীতের আশ্রয় নেন। অযথা আবহসংগীতের ব্যবহার ছবির ক্ষতি বই উপকার করতে পারে না। আর এটাও ঠিক যে আবহসংগীতের প্রয়োগ ছবির কোন দোষত্রুটি ঢাকতে পারে না। “(আবহসংগীত প্রসঙ্গে, পৃ ৭১)।

“যে লিখিত নকশাটি অনুসরণ করিয়া একটি চলচ্চিত্র রচিত হয়, তাহাকে বলা হয় চিত্রনাট্য। “(চিত্রনাট্য , পৃ –৯৮)।

“ছবির উপমা যদি সাবলীলভাবে না আসে তা হলে সেটা আরোপিত বা কষ্টকল্পিত মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।” (ছবি দেখার চোখ ,পৃ ৮৯)।

“লেখকের হাতে যেমন কথা, চলচ্চিত্র রচয়িতার হাতে তেমনি ছবি (image ) ও শব্দ (sound )। ইমেজ এখানে শুধু ছবিই নয়‒ বাঙ্ময় ছবি। আর ধ্বনি ? ধ্বনি ইমেজেরই পরিপূরক। এক ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব নেই। চোখ, কান দুইই সজাগ না রাখলে চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝা যায় না।” (আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গী পৃ ২৩)

এমন অজস্র মণিমুক্তো এ গ্রন্থ জুড়ে। লেখাগুলি পড়ে সিনেমা দেখার চোখ ফোটে পাঠকের। কমলহিরের ভারহীন দ্যুতি আলোকিত করে তার পথ। এমন অভিনব চক্ষুদান সত্যজিতের পক্ষেই সম্ভব।

বইয়ের দ্বিতীয় পর্ব ‘স্মরণ‘‒ বরণীয় মানুষদের নিয়ে সত্যজিতের স্মৃতিচারণ। সেইসব মানুষদের মধ্যে আছেন তাঁর পরমাত্মীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়। আছেন বাবা সুকুমার রায়। “আমার বাবার কথা” প্রবন্ধটিতেও তাঁর নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি মনে দাগ কাটে। “ঋত্বিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর মৌলিকতা“‒ দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন একথা। দুঃখ পেয়েছেন উদয়শঙ্করের মতো প্রতিভা শেষ জীবনে কাজের সুযোগ পাননি বলে। স্বীকার করেছেন অকপটে যে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ থাকলেও সেটার বিশেষ সদ্ব্যবহার করেননি একটিই কারণে। তাঁর সামনে কী বলবেন, তা স্থির করতে পারেননি কখনও।

আন্তরিকতা আর সততায় উজ্বল তাঁর ‘স্মরণ’ পর্বের লেখাগুলি পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। বইয়ের বাকি তিনটি পর্ব‒ ‘কথোপকথন‘, ‘রকমারি‘, ও ‘পরিশিষ্ট‘ স্বল্প পরিসর জুড়ে আছে। কিন্তু লাবণ্যময় ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক গদ্যের উদাহরণ পাই সেখানেও। পাই তাঁর গভীর উপলব্ধির কথা। “উত্তম ছিল যাকে বলে খাঁটি প্রোফেশনাল।” ‘অস্তমিত নক্ষত্র‘ প্রবন্ধটি পড়ে অবাক লাগে এই ভেবে যে, কোনও বড় মাপের অভিনেতা, তিনি যদি বাণিজ্যিক ছবির তারকাও হন, তাঁকেও যথাযথ মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি সত্যজিৎ।

“রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা” প্রবন্ধটিতে তাঁর প্রখর মননের ছাপ সুস্পষ্ট। রচনাটিতে বাংলা গানের ঐতিহ্য, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য, এমনকী স্বরলিপির তারতম্য নিয়ে বিশদ আলোচনা কবিগুরুর গান নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে পাঠককে। এই প্রসঙ্গে আর একটি অসাধারণ প্রবন্ধ হল‒ ‘মোৎজার্ট একা, অনন্য‘।

শিশু ও কিশোর সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে সত্যজিৎ রায় নামটি নক্ষত্রের মহিমায় মণ্ডিত। তুখোড় মেধাবী ও অসমসাহসী গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্যকাহিনি, বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কুর ডায়রির পাতা থেকে উঠে আসা রোমাঞ্চকর উপখ্যান বা তাঁর ছোটগল্প‒ কোথাও পুনরাবৃত্তি নেই কখনও। লেখাগুলির বিষয় ও স্বাদের বৈচিত্র্য চমকপ্রদ। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকৃত অর্থেই এক অনন্য পাঠ অভিজ্ঞতা। প্রবন্ধগুলির প্রধান আকর্ষণ ভাষার প্রসাদগুণ। কিন্তু পাঠ্যগুণ বজায় রাখতে গিয়ে প্রাবন্ধিকের দায় কোথাও অস্বীকার করেননি তিনি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখনশৈলীতে অটুট আছে তত্ত্ব ও তথ্যের ভারসাম্য।

সুবিখ্যাত মার্কিন কমেডির ইতিহাস, সাহিত্যভাষা আর চলচ্চিত্রের ভাষার পার্থক্য, রুশ নির্বাক ছবিতে আইজেনস্টাইন, পুডভকিন ও ডভচেঙ্কোর ভাষাগত অবদান, ত্রুফোর ফ্রিজ় শট বা গোদারের ‘Breathless’ ছবিতে ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা‒ নানা বিচার ও বিশ্লেষণ সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন পাঠকদের কাছে।

সম্প্রতি প্রয়াত হলেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিখ্যাত পরিচালক কিম কি দুক। কান, ভেনিস ও বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন ছবি। মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যজিৎ রায়ের মতো শিক্ষক না পেলে বাঙালি দর্শক Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring, Iron বা Pieta-র মতো ছবির রসগ্রহণ করতে পারত কী?

অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ আর অসামান্য সাহিত্যগুণের সমন্বয়ই প্রবন্ধগুলির একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রয়োজনে তাঁর লেখা তুলনামূলকও বটে। কালের মানচিত্রে শুধু সমকাল আর অতীত নয়, ভাবীকালেও ঘোরাফেরা করে তাঁর প্রখর মনন। সত্যজিৎ রায়ের ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ‘ নিসঃন্দেহে এক আলোকময় জগতের সন্ধান দেয় পাঠককে। সেইসঙ্গে শিল্পের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ হয়ে থাকে এক মহামূল্যবান সংযোজন।

আলোচিত বই:

প্রবন্ধ সংগ্রহ

সত্যজিৎ রায়

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স

মূল্য: ৫৪৫ টাকা (হার্ডকাভার)

*ছবি সৌজন্য: facebook, wikipedia

রঞ্জিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। নেশা বই পড়া লেখালিখি।"বাতায়ন" নামের একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন গত ছ বছর। এক দশকেরও বেশি সময় শিকাগোর "উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠী"র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রঞ্জিতার বিশ্বাস, সাহিত্য ভৌগোলিক সীমানা পার হয়ে মানুষ, দেশ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটায়।

One Response

একটি বইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া শুধু নয়, বইটি সংগ্রহ ও পাঠের ঔৎসুক্য জাগায় এই লেখাটি।