পাঞ্জাবী চর্চা

ক’দিনের ভরা শীতের পর দিনটা বেশ অন্যরকম ছিল। ঝলমলে রোদ্দুর, শীতটাও অত কনকনে নয়।

লাঞ্চ করে, গায়ে ধোক্কর জ্যাকেটটা চাপিয়ে একটু হাঁটতে বেরোলাম। ক–পা গেলেই পাড়ার মাঠ— মাঠটাকে ঘিরে কয়েক পাক মারলেই কিছুটা এক্সারসাইজ হয়ে যায়।

আনমনে হাঁটছি, হঠাৎ পাশ থেকে কে যেন বললেন, “হিন্দুস্তানি?”

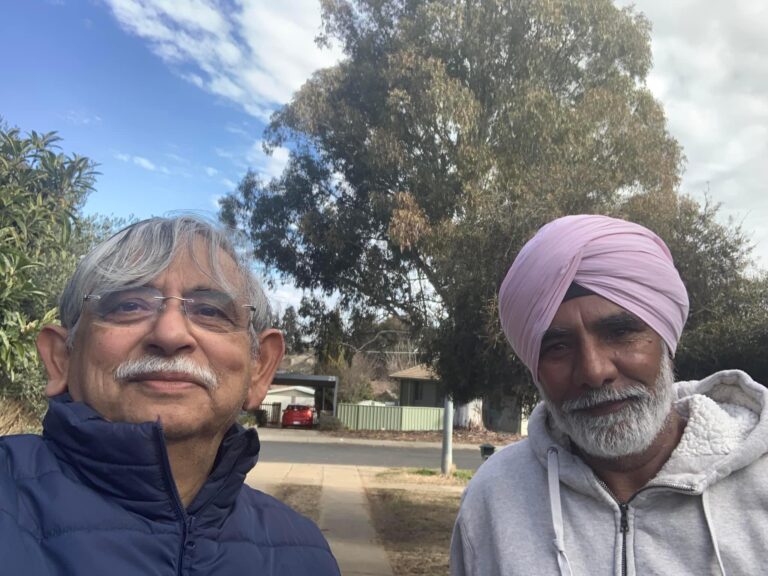

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি এক হাসিমুখ সর্দারজি। দাড়িটা সাদা, কিন্তু চেহারাটা শক্তপোক্ত। যেমন অধিকাংশ শিখেদের হয়।

ভদ্রতার খাতিরে হাঁটা থামাতেই হল।

ভদ্রলোক ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ নন। হিন্দিতেই জিজ্ঞেস করলেন কোথায় থাকি।

কথা বলতে ভীষণ আগ্রহী। বললেন, আমার বাড়ি পাশেই, আসুন এক কাপ চা খেয়ে যান।

একদম অচেনা কোনও মানুষের বাড়িতে গিয়ে চা খেতে অস্বস্তি লাগল। ভদ্রলোক একটু চাপই দিলেন, সির্ফ পাঞ্চ মিন্নাট লাগে গা।

অগত্যা রাজি হতেই হল।

বাড়িটা সত্যিই কাছে— পার্কের লাগোয়া। ভদ্রলোকের স্ত্রী হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা বিস্কুট এসে গেল।

ভদ্রলোকের নাম জগরূপ সিং। পাঞ্জাবের কোন এক জেলায় বাড়ি। বুঝলাম অবস্থাপন্ন কৃষক। মেয়ে জামাইয়ের কাছে এসেছেন এক বছরের জন্য। মেয়ে জামাই দুজনেই তখন কাজে, নাতনিও স্কুলে।

জিজ্ঞেস করলেন, সুরা চলে কি না। সে রসে বঞ্চিত জেনে বেশ আশাহত হলেন জগরূপ। বললেন, হুইস্কি ওনার খুবই পছন্দের— তবে কেনেন না, নিজে বাড়িতে বানান।

দেওয়ালে কন্যার ছবি দেখলাম। বছর তিরিশ বয়স মনে হল। বেশ সুন্দরী! পাঞ্জাবিনীদের অনেকেই যৌবনে বেশ আকর্ষণীয়া থাকেন। তবে কেন জানি না বাঙালি মেয়েদের মতো দীর্ঘদিন লাবণ্য ধরে রাখতে পারেন না। কন্যার নাম তকদির । নামটার মানে বললেন ‘ভাগ্য’।

চা খেয়ে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম। টেলিফোন নম্বর বিনিময় হল, আমিও বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানালাম।

বেশ লাগল। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মানুষের সঙ্গে একটাই মিল— দুজনের জন্ম একই দেশে। ভাষার অসুবিধার জন্য সেরকম জমিয়ে আড্ডা হল না, কিন্তু আতিথ্যের উষ্ণতা আগাগোড়া অনুভব করলাম।

অস্ট্রেলিয়াতে ২০২১-এর সেনসাস অনুযায়ী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ মতো— জনসংখ্যার ৩ শতাংশ। এর মধ্যে ২ লক্ষেরও বেশি শিখ, মানে অস্ট্রেলিয়াতে প্রতি একশো জনের মধ্যে একজন শিখ (Sikh community in Australia)।

মাথার পাগড়ি এবং গড়পড়তা ভারতীয়দের তুলনায় লম্বা চওড়া চেহারার জন্য শিখদের একটু বেশি করেই চোখে পড়ে।

এই শিখ সম্প্রদায় বহুদিন ধরেই দেশের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা আপ্তবাক্যটি এঁদের জন্য রীতিমত প্রযোজ্য। বর্তমানে United Kingdom-এ শিখদের সংখ্যা ৫ লক্ষ, কানাডায় ৮ লক্ষ। কানাডার ৩৩৮ সদস্যের লোকসভায় ১৮ জন শিখ। সুতরাং কোনও দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে এই ১৮ জন শিখ সাংসদের সমর্থন আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। Balance of Power এই সম্প্রদায়ের হাতে।

উনবিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশকে নানা কারণে ইংলন্ড থেকে অস্ট্রেলিয়াতে কয়েদি পাঠানো কমে আসে। এই কয়েদিরা ছিলেন আদতে বিনা মাইনের শ্রমিক। কৃষিকাজে, পশুপালনে কাজে লাগানো হত এঁদের। কয়েদিদের আসা কমে যাওয়ায় শ্রম–বাজারে ভাল রকম ঘাটতির সৃষ্টি হয়। অবস্থা সামলাতে ভারত সহ অন্যান্য দেশ থেকে indentured labourer বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে কিছু শ্রমিককে নিয়ে আসা হয় এ দেশে। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু শিখ ছিলেন। চুক্তির মেয়াদ ফুরোবার পর সবাই ভারতে ফিরে যাননি। বর্তমান শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁদের বংশধররাও রয়েছেন।

বরাবরই শিখেরা কায়িক পরিশ্রমে পিছপা নয়।

আমার শৈশবকালে কলকাতার ট্যাক্সি চালকদের একটা বড় অংশ ছিলেন শিখ। যাত্রীরা এঁদের সম্বোধন করতেন ‘সার্দারজি’ বলে।

জিটি রোডের ধারে দিনের অনেকক্ষণ চালু থাকত কয়েকটি ধাবা। বলাই বাহুল্য, এগুলি চালাতেন শিখরা। মনে আছে, একবার এরকম একটি ধাবাতে অতীব সুস্বাদু তরকা–রুটি খেয়েছিলাম।

গত শতাব্দীর আশির দশকে হিথরো বিমানবন্দরে দেখেছিলাম বেশ কয়েকজন শিখ ঝাড়ুদারনিকে।

ইন্টারনেট জাঁকিয়ে বসার আগে দেশের কয়েকটি চ্যানেল দেখতে পেতাম ছাদে বসানো প্রায় দু’মিটার ব্যাসের স্যাটেলাইট ডিশের মাধ্যমে। এই প্রযুক্তি জানা মানুষ খুব বেশি ছিল না ছোট শহর ক্যানবেরাতে। আমাদেরটি লাগিয়েছিল হরজিন্দর নামে এক শিখ ভদ্রলোক। মূল পেশা তথ্যপ্রযুক্তি হলেও দিনের কাজের শেষে উপরি রোজগারের জন্য এই ব্যবসা করতেন। ভারি ডিশটা ছাদে তোলা সহজ কাজ ছিল না।

এখন অবশ্য স্যাটেলাইট প্রযুক্তি অচল। সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের অগুন্তি চ্যানেল দেখতে পাই। ডিশের জায়গায় ছাদে বসেছে বেশ কিছু সোলার প্যানেল। এক কনকনে শীতের সন্ধ্যায় ভারি প্যানেলগুলি বসিয়ে দিয়ে গেলেন আর এক সর্দারজি। এঁর নাম সুখবিন্দর।

ক্যানবেরাতে হাজার বিশেক ভারতীয়র মধ্যে পাঁচ হাজার শিখ। সোলার প্যানেল লাগানো ছাড়াও এঁরা রা্জমিস্ত্রি, ছুতোরমিস্ত্রি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর কাজে দক্ষ। ট্যাক্সি ছাড়াও চালান বিশাল বিশাল মালবাহী ট্রাক।

***

ক্যানবেরার রাস্তায় সেদিন একটা মজার গাড়ির নম্বরপ্লেট দেখলাম। traffic light-এ দাঁড়িয়েছিলাম, সামনেই ছিল গাড়িটা। স্ত্রীকে বললাম চটপট ছবিটা তুলে নিতে।

সর্দারজিদের নিয়ে প্রচুর জোকস। এমনকি সর্দারদেরও রসিকতা শুরু করতে শুনেছি “এক সরদার থা..” বলে। নেহরু আমলের মন্ত্রী বলদেব সিং, উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং এবং রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর অনেক রসালো গপ্পোও শুনেছি।

আমার কিন্তু সর্দারজীদের বেশ লাগে। মাটিতে পা দিয়ে চলা এক সম্প্রদায়। পরিশ্রম করতে পারে। যে কোনও জায়গাতেই মানিয়ে নিয়ে রোজগারপাতি ভালোই করে। মস্তিও করতে জানে জীবনে। একটু মোটা দাগের হলেও রসবোধ দারুণ— ইলাস্ট্রেটেড উইকলির এককালের সম্পাদক খুশওয়ান্ত সিং-এর শ্লীল–অশ্লীলের পাঁচিলঘেঁষা অনেক রসিকতা আমাদের যৌবনকালে মুখে মুখে ঘুরত।

উপরোক্ক গাড়িটির নম্বরপ্নেটের ছবিটি দিলাম। সর্দারজী বিদেশে বসে বুক বাজিয়ে বলছেন : “Proud to be Punjabi”।

বলে রাখি, যে কেউই কিছু বাড়তি ডলার দিলেই personalised number plate লাগাতে পারে গাড়িতে।

ঐ নম্বর ফলকটি দেখে মনে হল, বাঙালি হিসাবে বর্তমানে গর্ব করার মতো বিশেষ কিছু কি আছে আমাদের? আমাদের অতীত গৌরবোজ্জল, বর্তমান মুমূর্ষু, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

কেউ যদি লজ্জার মাথা খেয়ে গাড়িতে “proud to be a Bengali” লেখেন ঢাকার কুট্টিদের ভাষায় “ঘোড়াও হাসবে!” ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষ তো হাসবেই!

(এই প্রতিবেদনে বাঙালি বলতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই বুঝিয়েছি। বাংলাদেশের বাঙালিদের সঙ্গে এই লেখার কোনও সম্পর্ক নেই।)

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশ পাবে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Istock

জন্ম ১৯৫৫ সালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। জীবনের অর্ধেকটা প্রবাসে কাটালেও শিকড়ের টান রয়েই গেছে। অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা আজও বাংলা-- প্রেক্ষাপট কলকাতা। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও অবসরজীবন জুড়ে আছে বাংলা সাহিত্য। আর টুকটাক কিছু লেখালেখি।