১.

শঙ্খ ঘোষের কবিতা বা গদ্য অথবা তাঁর জীবনচর্যার ধরন, এই সবকিছুর মধ্যেই, অন্যান্য নানা বিষয়ের পাশাপাশি, বারবার ঘুরেফিরে আসে একটি বিষয়– সংযোগের ধরন, সংযোগের ভাষা। সত্যিই কি তৈরি হয়ে উঠতে পারছে সংযোগ? সংযোগ কেন এত জরুরি? একজন লেখক হিসেবে তো বটেই, এমনকী একজন মানুষ হিসেবেও কি জরুরি নয় এটা বোঝা যে, আমার কথা বা আমার নীরবতা তার যথার্থ মূল্যেই কি পৌঁছতে পারছে, উল্টোপ্রান্তের মানুষটির কাছে? ওই শব্দ আর নৈঃশব্দের মধ্যে দিয়ে কি সত্যিই জেগে উঠছে আমার ‘আমি’? অথবা তার উল্টোটাও ঘটছে কি? আমিও কি সত্যিই ছুঁতে পারছি বা ছুঁতে চাইছি আমার উল্টোদিকের মানুষটিকে? বুঝতে পারছি কি, কথা আর না-কথার মধ্যে দিয়ে জেগে ওঠা তার ব্যক্তিত্বকে?

পরের দিকে শঙ্খবাবু ‘অন্ধের স্পর্শের মতো’ নামের এক অসাধারণ প্রজ্ঞাবান লেখায় লিখবেন –

“কারো সঙ্গে যখন আমরা কথা বলি, আমরা চাই যে সেই কথাটা সে বুঝুক; আমার ভাবনাটা বা দৃষ্টিভঙ্গিটা তার কাছে গিয়ে পৌঁছক। এইরকমই হবার কথা। কিন্তু সবসময়েই কি সে-রকম চাই আমরা? বা, প্রশ্নটাকে অন্যভাবেও সাজানো যায়: জ্ঞাতসারে তেমনটা চাইলেও, অজ্ঞাতেও কি সেইরকমই চাই সবসময়ে? সে বুঝুক, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এটা অবশ্য চাই। কিন্তু কী বুঝুক? আমার কথাটা? ভাবনাটা? না কি অনেকসময়ে এইটে: আমি-যে ভাবতে পারি, সেই ক্ষমতাটা? কিংবা অনেকসময়ে, তারও চেয়ে একটু এগিয়ে, ভাবতে পারি বা না পারি, আমি যে আমি, সেই অবস্থানটা? কথা বলা একটা সংযোগ। কিন্তু ওইসব সময়ে, ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় – কেবলমাত্র অ-যোগ নয়– সেটা সমূহ বি-যোগেও গিয়ে পৌঁছতে পারে।”

অবশ্য তারও অনেক আগে থেকেই কিন্তু, তাঁর মনে হয়– ‘কথা ব’লে বুঝি ভুল, লিখে বুঝি, হাত রেখে বুঝি / এরকম নয় ঠিক, এ তো আমি চাইনি বোঝাতে।’ এই সন্দেহ ঘুরেফিরে আসে বারবার– ‘তুমি কি কবিতা পড়ো? তুমি কি আমার কথা বোঝো? / ঘরের ভিতরে তুমি? বাইরে একা বসে আছো রকে? / কঠিন লেগেছে বড়ো? চেয়েছিলে আরো সোজাসুজি?’ আর তার পাশাপাশি সারাক্ষণ আসে এই চেষ্টা– ‘আমি যে তোমাকে পড়ি, আমি যে তোমার কথা বুঝি।’ এই যে তোমার ক্ষেত্রে, ‘তুমি’ আর ‘তোমার কথা’ এক হয়ে যাচ্ছে, আমার ক্ষেত্রেও কি তা হচ্ছে? অথবা আরও অনেক আগে, ১৯৬৬-তে, তাঁর কবিতা-সংক্রান্ত গদ্য লেখার শুরু হচ্ছে যে প্রবন্ধ দিয়ে, সেই ‘নিঃশব্দের তর্জনী’ লেখাটি শুরু হচ্ছে কীভাবে?

“বড়ো শক্ত ধাঁধা জানে ছোটো একটি মেয়ে। কথা বললেই কোন্ জিনিস ভেঙে যায়?

আরো শক্ত জানতেন অবশ্য দার্শনিক কীয়ের্কেগার্ড, তাঁর ডায়ারিতে যখন তিনি প্রশ্ন করেন, ঈশ্বর বিষয়ে মানুষের কি কিছু বলার অধিকার আছে আরেক মানুষকে? কেননা তখন তো, তাঁর মনে হয়, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে পরমের সঙ্গে সম্পর্ক, আর সেই সম্পর্কেরই তো অন্য নাম নীরবতা।”

আর তারপরেই আসছে সেই বাক্য – ‘কিন্তু এমনও কথা কি নেই যাতে নীরবও গ’ড়ে ওঠে?’ কথার পাশাপাশি, ঠিক এই জায়গা থেকেই, শুরু হচ্ছে নীরবতা বা নৈঃশব্দের স্বরূপ চিনে নেওয়ার জন্য, শঙ্খ ঘোষের আজীবন এক পথচলা।

২.

কেন তৈরি হল ভাষা? ভাষার মূল উদ্দেশ্য কী? একের সঙ্গে অপরের সংযোগসাধন? সেজন্যই কি নির্দিষ্ট শব্দে নির্দিষ্ট অর্থের আরোপ? কিন্তু সত্যিই কি সেই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ওই নির্দিষ্ট অর্থের বোধ বা অনুভূতি পৌঁছে দিতে পারে আর একজনের কাছে? নাকি ব্যবহৃত হতে হতে নষ্ট হয়ে যায় আমাদের সেই অভ্যস্ত ভাষাবিন্যাসের পরিবহনক্ষমতা? তখন কি সত্যিই আমাদের অনুভব ওই অভ্যস্ত বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে তার তাপ, তার দাহ পরিবাহিত করতে পারে? এই প্রশ্নগুলি বারবার উঠে আসে শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়তে গেলে বা তাঁর কাব্যতত্ত্ব নিয়ে ভাবতে গেলে।

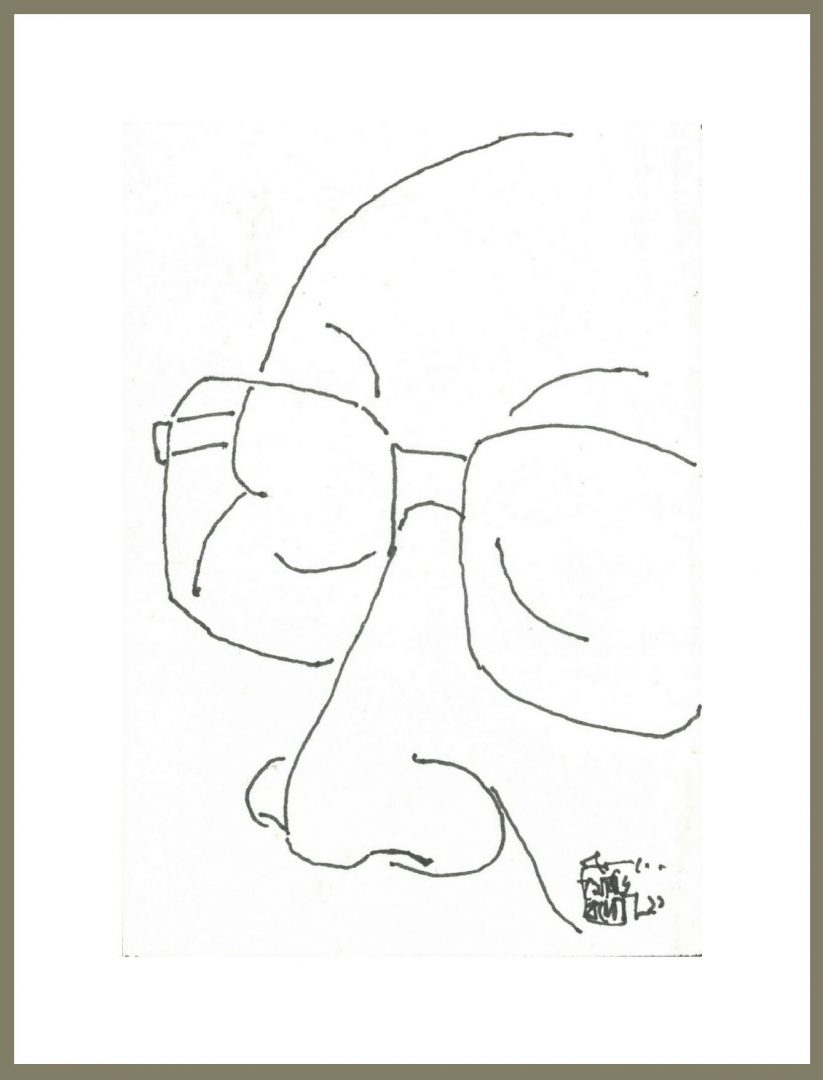

আরও পড়ুন: হিরণ মিত্রের কলমে: শঙ্খদা ছিলেন সাঁকোর মতো

কারও সঙ্গে দেখা হলে, এই যে আমরা অভ্যাসবশতঃ বলি, ‘ভাল আছ তো?’ আমি কি সত্যিই জানতে চাই যে, সে কেমন আছে? সে যদি তখন– ‘না, মোটেই ভাল নেই, কী করে ভাল থাকব? আমার তো এই অসুবিধা, সেই মুশকিল’, বিস্তারে এসব বলতে থাকে, তখন হয়তো খানিক মুশকিলেই পড়ে যাই আমরা, হয়তো কখনও বিরক্তও হই। অথবা ধরা যাক, সামান্য যে-কোনও প্রাপ্তিতে এখন ‘ধন্যবাদ’ বলার যে রীতি চালু হয়েছে, তাতে অনেকসময়েই আমরা সেই শব্দটা এমনভাবে ব্যবহার বা উচ্চারণ করি, যেখানে শুধু শব্দটাই থাকে, তার ভিতরের ধন্যতার বোধটা আর থাকে না। কিন্তু এসব জেনেও আমরা এগুলো বলে চলি, রীতি মেনে চলি।

একইভাবে, হয়তো খানিক অসচেতনভাবেই– আমাদের গানে, কবিতায়, আমরা একই বাগ্ভঙ্গী বা বচনবিন্যাস বারবার ব্যবহার করে যাই, প্রায় যন্ত্রের মতো। ফলে অভ্যাসতাড়িত সেসব উচ্চারণ, ক্রমেই হয়ে ওঠে নিষ্প্রাণ, ক্লান্তিকর আর গ্লানিময়। আমাদের মন, আমাদের অনুভব যেন আর ঠিকঠাকভাবে ধরা পড়ে না সেখানে, দিব্য এক ঘনতায়। কারণ ব্যবহৃত হতে হতে, নষ্ট হয়ে যায় আমাদের সেই অভ্যস্ত ভাষাবিন্যাসের পরিবহনক্ষমতা।

বহুদিনকার অভ্যাসে পৃথিবীতে আমরা ‘সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।’ কিন্তু সে-রীতিতে আর তৃপ্ত হয় না মন, কেননা ‘মানুষের মন তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো / না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল।’ তাই অনুভূতিদেশ থেকে আলো না পেলে, অনুভবের সত্যটাই যায় হারিয়ে। তখন পড়ে থাকে শুধু সুলভ আর অর্থহীন এক মিথ্যের জঞ্জাল। অথচ আমরা তো জানি, ‘সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার। কিন্তু জীবিকাবশে শ্রেণীবশে এতই আমরা মিথ্যায় জড়িয়ে আছি দিনরাত’, যে অনেকসময়েই এই মিথ্যেকে, আর মিথ্যে বলে টেরও পাই না আমরা।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পড়ি — ‘বাড়ি ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো? / চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব?’ বা গদ্যে লিখছেন – ‘সমস্ত দিনের পর গভীর রাতে বাড়ি ফিরে গ্লানির মতো লাগে। কথা, কথা। যেন একটু চুপ ছিল না কোথাও, থাকতে নেই, হাতে হাত রাখতে নেই।’ এই জায়গা থেকে আমরা গ্রহণ করতে পারি তাঁর প্রথমদিকের ‘নিঃশব্দ’ বা ‘নীরবতা’-র ধারণাকে। ‘পরমকে স্পর্শ করবার যোগ্য পরম ভাষা হলো নীরবতা। বাক্য যেন সত্যের দিকে এগিয়ে যাবার এক বাণিজ্যিক পদ্ধতি মাত্র, সে যেন শুধু বেচাকেনার বাজার। তখন এই বাজার থেকে, শব্দের এই স্তূপ থেকে সরে যেতে চান কবি এমন এক দেশে, যেখানে ভাষা থেকে বেরিয়ে আসে তার অন্তরতম সুর।’

ভেঙে পড়ে ঝাউ, বালির উত্থান, ওড়ে ঝড়

তোমার চোখের নিচে আমার চোখের চরাচর

ওঠে জেগেস্রোতের ভিতরে ঘূর্ণি, ঘূর্ণির ভিতরে স্তব্ধ

আয়ু

লেখো আয়ু লেখো আয়ু

চুপ করো, শব্দহীন হও

নীরবতার সুর। এবং ‘নীরব দিয়ে নীরবকে নয়, শব্দ দিয়েই নিঃশব্দকে ধরতে চান লেখক।’ যেন শব্দগুচ্ছকে নীরবতা থেকে ছিন্ন করে আনেন তিনি ‘নীরবতারই মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য,– যেখানে কণ্ঠ ফিরে পায় তার সুঠাম স্বর, গতি ভিতরে জায়গা রেখে দেয় যতির জন্য।’ তখন, একমাত্র তখনই, কারও মনে পড়ে যেতে পারে– ‘ফুলগুলি যেন কথা, / পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার / পুঞ্জিত নীরবতা’।

আসলে, ‘এই যে পিঁপড়ের মতো ব্যস্ততা চলছে সমস্ত সংসার জুড়ে, নিয়মে হিসেবে বাঁধা, নির্বোধ ব্যক্তিগত উচ্চাশার হানাহানি, মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে যদি কেউ সেই অবোধ চলার উলটো দিকে তাকান, তার সঙ্গে তৈরি করেন একটা সম্পর্ক, অমনি দেখা দেয় অন্তরালবর্তী এক রোদসীরেখা, জেগে ওঠে আরেকটা ঊর্মিময় দেশ। এই দেখাই, চলতি জীবনের আত্মার সঙ্গে এই গোপন সম্পর্কই কবিতা, এইখানেই ধরা দিতে থাকে ভয়াবহ এক পরিণামহীন মীমাংসাহীন সত্য। আর এই সত্যকেই, এই সম্পর্ককেই আবিষ্কার ক’রে নিতে চায় নীরবতা, শব্দমধ্যবর্তী নিঃশব্দ।’

এই জায়গা থেকেই শঙ্খ ঘোষের লেখাকে, একটি পর্যায় পর্যন্ত পড়তে বা বুঝে নিতে পারি আমরা। কিন্তু এই নীরবতা বা নিঃশব্দের এটাই কি একমাত্র চেহারা, তাঁর লেখা বা জীবনচর্যায়? নাকি তারও আছে মাত্রাভেদ?

৩.

আগেও কিন্তু তাঁর মনে এই আশঙ্কা বারবার উঁকি মেরেছে যে, কথা যদি আর কোনও কথা না বলে কখনও? শঙ্খ ঘোষের একেবারে শেষ কবিতার বই ‘সীমান্তবিহীন দেশে দেশে’-তে একটি কবিতা আছে – ‘প্রতিক্রিয়া’। এখানে এক সাংবাদিক একটি সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদে লেখকের প্রতিক্রিয়া চাইছেন। সেই সাংবাদিক আর লেখকের মধ্যে সংলাপের ভঙ্গিতে সাজানো এই কবিতা। লেখক বারেবারেই সেই সাংবাদিককে প্রতিহত করতে চাইছেন। কোনও প্রতিক্রিয়াই দিতে চাইছেন না। কেন?

আমরা দেখেছি, এই শতকের মোটামুটি শুরু থেকেই, শঙ্খ ঘোষকে দেগে দেওয়া হতে শুরু করল ‘বাংলার বিবেক’ বা ‘আমাদের জাগ্রত বিবেক’ ইত্যাদি তকমায়। আমরা সব বিষয়েই তাঁর মত জানতে চাইলাম, তা নিয়ে খানিক হল্লা করলাম, তাঁকে নিজের সুবিধামতো ব্যবহারও করলাম, কিন্তু নিজের জীবনে সামগ্রিকভাবে তা প্রয়োগ করলাম না। এমনকী সামাজিক জীবনেও ওই মুহূর্তটি পেরিয়ে গেলে, তেমন করে আর পাত্তাও দিলাম না তাঁর কথাকে, তাঁর মতকে, তাঁর আদর্শকে।

শুধু তাঁর মহিমান্বিত বিগ্রহ বানিয়ে, ফুল মালা চন্দন দিয়ে, তাঁকে আসলে সতর্কভাবে সরিয়ে রাখলাম, আমাদের বাঁচার পরিধি থেকে। তিনিও কি বোঝেননি এই সত্যি, এই সমস্যা? আর বিগ্রহ সাজতে তো তাঁর বরাবরের আপত্তি। সেইজন্যই কি তাঁর মনে হচ্ছিল যে, তাঁর কথা আসলে কোনও কথাই বলতে পারেনি? তাই কি আর দিতে চান না কোনও প্রতিক্রিয়া?

শঙ্খ ঘোষের একেবারে শেষ কবিতার বই ‘সীমান্তবিহীন দেশে দেশে’-তে একটি কবিতা আছে – ‘প্রতিক্রিয়া’। এখানে এক সাংবাদিক একটি সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদে লেখকের প্রতিক্রিয়া চাইছেন। সেই সাংবাদিক আর লেখকের মধ্যে সংলাপের ভঙ্গিতে সাজানো এই কবিতা।

এইখানে এসে কিন্তু আর, এই নীরবতা কথার ভিতর উপস্থিত থেকে, কথার শক্তি বাড়ানোর কাজ করছে না। বরং এখানে সব কথাই আর কোনও কথা না-বলতে পারার নিষ্ফলতায় গুমরে মরছে। এই নীরবতার মধ্যে তাই কাজ করছে কথাকে প্রত্যাখ্যানের এক রাজনীতি। যেন এতদিন ধরে বারবার বলে আসা সব কথার নিষ্ফলতা টের পেয়ে, তিনি সরে আসতে চাইছেন কথা থেকে– ‘না না, বলব না কিছুই। / রোজ রোজ এই একই কথা বলতে বলতে ধ্বস্ত হয়ে গেছি– / অর্থহীন লাগে শব্দগুলি।’ কারণ সেই কথা কি সত্যিই সংযোগ তৈরি করতে পেরেছে উল্টোদিকের সঙ্গে? যদি পারে, তাহলে এভাবে বারবার এক কথা বলতে হবে কেন? তাহলে বোধহয় পারেনি। হয়তো সেজন্যই সেই কথা ‘পথভ্রষ্ট’, সেই কথা ‘ক্রিয়াহীন’ বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

তাই ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’-তে একসময়ে যে তিনি লিখেছিলেন, ‘পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ’, সেই তিনিই এখন এসে বলতে বাধ্য হচ্ছেন – ‘নিজের পুরোনো কথা কানে কানে ব্যঙ্গ করে যায় অহর্নিশ / পুলিশ কখনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ।’ কোথাও কি তাহলে পৌঁছতে পারেনি আমার কথা? তাই এখন বরং এই-ই ভাল– ‘বন্ধ সব কথা’, কারণ ‘আমার তো কাজ আজ পথভ্রষ্ট ক্রিয়াহীন শুধু এক মহানীরবতা।’ শুরুর নীরব থেকে শেষের এই ‘মহানীরবতা’-য় এসে পৌঁছতে চাইলেন যেন তিনি, জীবনের এই শেষ বছরগুলোয় এসে।

এখানে সব কথাই আর কোনও কথা না-বলতে পারার নিষ্ফলতায় গুমরে মরছে। এই নীরবতার মধ্যে তাই কাজ করছে কথাকে প্রত্যাখ্যানের এক রাজনীতি। যেন এতদিন ধরে বারবার বলে আসা সব কথার নিষ্ফলতা টের পেয়ে, তিনি সরে আসতে চাইছেন কথা থেকে

জীবনের শেষ দেড়-দুই বছর, পারকিনসন্স রোগের প্রভাবে, অনেকটাই জড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর কথা। স্পষ্ট বোঝা যেত না অনেকসময়েই। আজ তিনি চলে যাওয়ার পর, সেদিন এক বন্ধু বলছিলেন, যে তাঁর মনে হয়, এই যে কথার অস্পষ্টতা, এই যে শারীরিক অক্ষমতা, এও কি এক অর্থে প্রতীকী নয়? সারা জীবন ধরে শঙ্খ ঘোষ তাঁর জীবনচর্যা, তাঁর কথা, তাঁর লেখা দিয়ে যা শেখাতে চাইলেন আমাদের, তা কি সত্যিই বিন্দুমাত্র কিছু শিখতে পারলাম আমরা? বা আরও এগিয়ে ভাবলে, আদৌ আমরা শিখতে চাইলাম কি সেসব? তাহলে কেন, কেন তিনি কথা বলে যাবেন ক্রমাগত? কেন কথা বলে যাবেন অযথাই? তার চেয়ে মৌনই কি শ্রেয় নয়? সেইজন্যই কি জীবনের শেষবেলায় এসে, তাঁর শরীর নিজের থেকেই ঝাপসা করে দিতে চাইছিল তাঁর কথাকে? প্রত্যাখ্যান করতে চাইছিল আমাদের এই ভণ্ডামিকে?

কিন্তু তাতেও কি কোনও শিক্ষা হল আমাদের? এখনও তাঁর থেকে কি কিছু শেখার চেষ্টা করছি বা শিখতে চাইছি আমরা? নাকি শুধুই তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতি নিয়ে, নান্দনিক বিলাপে ভারী করে তুলতে চাইছি বাতাস? তাঁর সারা জীবন দিয়ে, তাহলে তিনি কী শেখাতে চেষ্টা করলেন আমাদের?

সন্দীপন চক্রবর্তী কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলচ্চিত্র বিদ্যায় স্নাতকোত্তর। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকেই নানা পত্রপত্রিকায় লেখা শুরু। গবেষণা করেছেন 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ইতিহাস নিয়ে, এ-বাংলার নব্বই দশকের কবিদের নাগরিক কাব্যভাষা নিয়ে। সম্পাদনা করেছেন 'পাঠকই কবিতা' পত্রিকা। এযাবৎ প্রকাশিত কবিতার বই 'জীয়নকাঠি মরণকাঠি', 'কারাই সময় নেই দাঁড়ানোর', 'বাতাসের দোষ নেই', 'শরণার্থী শব্দদল' ইত্যাদি। ২০১৯ সালে দেজ় থেকে প্রকাশিত হয় সন্দীপনের করা গুলজ়ারের উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'মাশকুক নজ়মে'-র বাংলা ভাষান্তর 'সন্দেহজনক কবিতা'।

2 Responses

পড়ে খুব ভাল লাগল।

খুব সুন্দর লেখা।