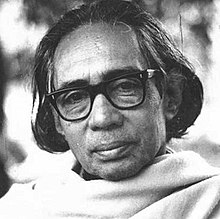

১৯২১ সাল। বিশ্ব জোড়া তখন সংকট। পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে ততদিনে ঘটে গেছে একটা মানবঘাতী বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পথরেখা লক্ষ্য করে জন্ম নিতে থাকে আরও ভয়াল ঔপনিবেশিক অত্যাচার, গৃহযুদ্ধ, মহামারি ও সর্বোপরি মানবিক বিচ্ছিন্নতা। সেই বিপদগ্রস্থ পৃথিবীতেই বাংলার চট্টগ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন সোমনাথ হোর। এক অলৌকিক সমাপতন কি না জানি না, তাঁর শতবর্ষেও আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভয়, ভাইরাস ও মৃত্যুপুরীর হাহাকারের কেন্দ্রীয় অংশে।

সোমনাথ হোর বলছেন,”আমি যা আঁকি তা আমার সত্তাকেই নির্মাণ করে- একান্তই নিজের ‘ক্ষত’কে খুঁজে ফেরা।” এক অন্ধকার সময়ে, ছেনি বাটালি দিয়ে খুঁড়ে তুলে আনছেন তিনি। হয়তো কোনও এক মায়ের ভাস্কর্য যার হাড় জিরজিরে শিশু দুগ্ধহীন স্তনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। যুদ্ধে অনাহারে ছিন্নভিন্ন এক পৃথিবীর কাহিনি। অন্ধকার রেখার পর রেখার মোচড় দিয়েই চলেছে নিষ্ঠুর সময়ের এক চিৎকারকে আরও তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে। এক কালো সময়ের ভাস্কর তিনি,জীবন ও দেশের বন্টনের মাঝে টুকরো হয়ে যাওয়া মানবতার জন্য জীবনদায়ী শিল্পী।

আমি দেখতে পাচ্ছি সেই মা’কে- দ্রৌপদী- প্রায় নগ্ন, বিবস্ত্র, বিচ্ছিন্ন, অপমানিত- যিনি চেয়ে চেয়ে দেখছেন সময়কে, যে তার সন্তানের মৃত্যুর চাবিকাঠি কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে যায় – প্রতিটি দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের আত্মার কাছে। ২২ বছর বয়সে সদ্য তরুণের জীবন চুরমার হয়ে যাচ্ছে জাপানি বোমার আঘাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুখ্যাত ঔপনিবেশিক নীতি কিভাবে তিন কোটি প্রাণ হরণ করে নেয়- ২৩ বছরের একজন শিল্পী দেখছে। তাঁর নিজস্ব ক্ষুধার্ত জ্বালা কি রেখা হয়ে প্রশমন করতে পারে ক্ষতের প্রলেপ?

কীভাবে তৈরি হবে বঞ্চিতের কণ্ঠস্বর? রেখার বিভঙ্গ, ভাস্কর্যের তীব্রতা কেমনভাবে প্রান্তিকের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে? এই খোঁজ তাঁকে পৌছে দেয় তাঁর গুরু চিত্তপ্রসাদের কাছে। প্রগতিশীল সংগ্রামী, কমিউনিস্ট চিত্তপ্রসাদ- বাস্তবের মাটিতে স্থাপন করেন তাঁর শিল্পের রং, তুলি, ক্যানভাস। কমিউনিস্ট পার্টির জন্য বিভিন্ন দেওয়াল চিত্র থেকে পোস্টার – একে একে উঠে আসতে লাগল নিপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস। আত্মজীবনীর অন্যদিক-এ লিখছেন, “আত্মগোপনের সময় করা অসংখ্য লিনোকাট, শত শত পোস্টার করার পেছনে রাজনীতির উন্মাদনা যেমন ছিল, আঁকতে পারার আনন্দও তেমনি ছিল। অপরিপক্ক করণকৌশলের সীমাবদ্ধতা তাকে ম্লান করতে পারেনি। কলা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাহচর্য এবং পথনির্দেশ- সমসাময়িক ছাত্রছাত্রীদের অনুপম সঙ্গ- এবং সর্বোপরি বহুজনের বিচিত্র শিল্পকর্ম যার সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের পরিচিতি ঘটত- সেগুলি আমাকে কৌতূহলী এবং উদ্বুদ্ধ করত। ভাবতাম যাই আঁকি না কেন, আঁকার মতো করে আঁকা কি সহজে হয়, আবার এও ভাবি শিল্পকর্মের জগতে আমার আনন্দপ্রাপ্তি অফুরান হয়ে রইল।” ১৯৫১-তে আত্মগোপন পর্ব শেষ করে আবার শিল্পচর্চায় ফিরে যাচ্ছেন নতুনভাবে, এরপরেই সোমনাথের সঙ্গে আলাপ হবে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের। তাঁরই মধ্যস্থতায় নন্দলাল বসুর সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটে। দিল্লি আর্ট কলেজে থাকার সময়ে দিনকর কৌশিকের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

১৯৬৬-৬৭-তে কলাভবনে যোগ দেবার পর সোমনাথ কলাভবনের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের প্রতিটি কাজে শিক্ষক-বন্ধু দিনকর কৌশিককে সাহায্য করে গেছেন। কিন্তু কৌশিকের অবসরের পরে অধ্যক্ষর দায়িত্ব নিতে চাননি। সম্ভবত তাঁর সৃজনশীল কাজ তাতে ব্যাহত হবে, এই ভেবেই। সরাসরি কলাভবনের উন্নয়নের জন্য নেওয়া প্রতিটি নতুন প্রকল্পে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিপদগ্রস্ত ছাত্রদের আপৎকালীন সাহায্যের জন্য তহবিল গড়ে তোলা হয়। নন্দলাল বসুর নামে বার্ষিক ‘নন্দনমেলা’র পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে তহবিল গড়ে ওঠে। আয়োজনে সোমনাথ তাঁর সহকর্মী অজিত চক্রবর্তীকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সাহায্য করেছিলেন। নন্দনমেলা আজ বাঙালিদের কাছে হয়তো শুধুই একটি উৎসব। শিল্প আন্দোলনের ইতিহাসে এই মেলার গুরুত্ব একটু গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায় এখানে শিল্প,জীবন ও মানুষ একটি বাণবেঁধার বিন্দুতে মিলে গেছে।

শিল্পী হিসেবে সোমনাথ হোরের ‘মনে পড়ে’ জীবনভর কত রকমের ক্ষত, কত রকমের ‘তাগিদ’ শিল্পকলায় দেওয়া নেওয়া থেকে ‘লাল কাঁকড়ের শান্তিনিকেতন’ পর্যন্ত এক নিবিড় যাত্রা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষতবিক্ষত জীবনে রঙের মতো অনুপ্রবেশ করেন। শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতেই সোমনাথের চিন্তাদৃষ্টি ও শিল্পদৃষ্টির মধ্যে এক সমান্তরাল অভিযান শুরু হয়। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি আর রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তাঁকে ভেতর থেকে প্রতিদিন সৃষ্টি করিয়ে নিচ্ছে একের পর এক চিত্র, ভাস্কর্য, প্রিন্ট প্রভৃতি। তারপরেও তিনি বুঝতে পারছিলেন কোথাও যেন বিষাক্ত লোভ ভেতর থেকে আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল বিশ্বভারতীর মজ্জায় –

“কিন্তু সমস্যা হল, যে বিশাল কর্মী মণ্ডলী নিয়ে এখানে প্রশাসন এবং শিক্ষাদান চালাতে হয়, তার প্রাতিষ্ঠানিক একটা চেহারা গড়ে উঠেছে। …এখানে ছোট জায়গা বলে পারিবারিক চাপ অধিকতর। ফলে ঈর্ষা এবং অসূয়া বাড়তেই থাকে। পরে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ এমন আকার ধারণ করে যে- ‘ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি’ বলে কেউ কেউ পীঠস্থান ত্যাগ করেন। কোনরওকমে মেয়াদ পূর্ণ করাটা বড় কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের দিন আর ফিরে আসবে না। উনি থাকলে এবং পারলে আমাদের অনেককেই ঘাড় ধরে বের করে দিতেন। কিন্তু উনি নেই; আর, আমরা আছি আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে।” – ‘রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী এবং প্রকৃতি’।

তাঁর শিল্পচিন্তার জন্মমুহূর্ত থেকে জীবনের প্রতিটি পথচলা যেন এক বাস্তব ক্যানভাসের মধ্যে রঙের বিচিত্র বর্ণালী ও ক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ রেখার চলমানতা। সেই রেখাচিত্রই লেখাচিত্র হয়ে উঠে এসেছে সোমনাথ হোরের আত্মজীবনী ‘মনে পড়ে, মনে পড়ে না’-র মধ্যে দিয়ে। শুধুমাত্র ক্ষত নয়, বারবার ভেঙে নিজেকে গড়ে তোলার যে শিল্প তারই একজন সাধক সোমনাথ হোর। তিনি অনায়াসে তাই বলতে পারেন,

“সমালোচক তো দূরের কথা, কোন শিল্প মহাবিদ্যালয়ও প্রকৃত শিল্পী তৈরি করতে পারেন না। তারা শিল্পশিক্ষার একটি মান তৈরি করেন মাত্র। শিল্পী নিজেই তৈরি হন। এবং অধিকাংশ নিজেরই অজ্ঞাতে।” – ‘শিল্পকলায় রুচিভেদ’।

ছবি আঁকা কিংবা মূর্তি গড়ার মধ্যে এমনকি মানুষ কিংবা জন্তু জানোয়ার সময়ের জলছবি হয়ে ওঠে। রেখার তীব্রতা এবং তাঁর দৃঢ় সচেতনতার মধ্যে দিয়ে আকারগুলি বেরিয়ে আসে। তাদের সর্বাঙ্গে ক্ষত; তাদের পূর্ণ অস্তিত্বই ক্ষত। তাঁর দৃষ্টিতে কি নিপুন ভাবে ধরা দিচ্ছে কিছু প্রশ্ন –

“আমাদের দেশে একটা কথা কেউ ভেবে দেখেছেন কি, কজন লোক ছবির সঙ্গে বাস করেন? আমরা কুকুর, বেড়াল, পাখি ইত্যাদি অনেক কিছুর সঙ্গে বাস করি। কিছুদিন বাদে তাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন হয়। অনেক সময় সত্যি সত্যি কথা বলি – চোখের ভাষা, মুখের ভাষা এবং নানারকম ইশারা।” – ‘শিল্পকলায় দেওয়া নেওয়া’।

এই ইশারা থেকেই কোন এক দিশা হাঁটতে থাকেন শিল্পী। জীবের প্রতি মানবিকতা থেকেই রামকিংকর একই থালায় কুকুর বিড়ালের সঙ্গে অনায়াসে বসে আহার করতে পারেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালি যেভাবে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল তা সোমনাথ হোরকে বিচলিত করেছিল। ব্রোঞ্জে করা ভাস্কর্য তাঁর অভিব্যক্তি ও বাংলাদেশের মানুষের অসম সাহসি যুদ্ধের আলেখ্য হয়ে আছে। ‘দেবভাষা বই ও শিল্পের আবাস’ আমাদের বাঙালির শিল্পচর্চার একটি নতুন আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে গভীর আত্মীয়তার সঙ্গে। সোমনাথ হোর-কে নিয়ে শতবর্ষের যাপনে বাংলা সংস্কৃতির আর পাঁচ দিক যখন নিশ্চুপ ও নিশ্চল তখন শিল্পীর লেখা ও স্কেচ সহ এই গ্রন্থ একটি শিল্প ইতিহাসের কালখন্ড হয়ে থাকল।

গ্রন্থঋণ : ‘মনে পড়ে, মনে পড়ে না’ – সোমনাথ হোর; প্রকাশক – দেবভাষা

ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Facebook

পেশায় ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক। টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউটে বর্তমানে পাঠরত।

থিয়েটার, শিল্প ও কবিতা-র ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন।

2 Responses

Osadharon,😌

Durdanto laglo pore ✨