“বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষ নদীর মতো হয়ে যায়; দু’পাশে জনপদ, দু’পাশে মানুষের উপনিবেশ, শুধু শিখতে শিখতে যাও—” (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)

খরস্রোতা নদীর মতোই বহতা ছিলেন সৌমিত্রদা, জীবন ধরে শিখেছেন, শিখিয়েছেন আর কোটি কোটি হৃদয়ে সৃষ্টি করেছেন ভালবাসার উপনিবেশ। ২০০৫ সালে লন্ডনে আমাদের প্রথম আলাপ। ধীরে ধীরে নিবিড় হয় আমার প্রথম নাটক ‘হোমাপাখি’র মধ্যে দিয়ে, যা তাঁর অপরিসীম যত্নে পেল রূপ, পেল ডানা! মনে আছে, সৌমিত্রদা বলেছিলেন— “এই নাটকটা করার জন্য নাট্যকারকে বোঝা দরকার।” দিনের পর দিন প্রতিটি চরিত্রের খুঁটিনাটি, তাদের সাজপোশাক, সেট, সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা, সংস্কৃত শ্লোক, ভিস্যুয়াল নিয়ে আমার মতো এক নবাগত আনকোরার সঙ্গে আলোচনা করেছেন, বুঝতে চেয়েছেন, মতামত নিয়েছেন। আমার হাসপাতালে এসে মনোচিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, মনোরোগীদের সঙ্গে একাসনে বসে লাঞ্চ করেছেন, ICD – 10 (Diagnosic Manual) ঘেঁটে নিজেকে তৈরি করেছেন নাটকের জন্যে। নিরঞ্জন মাস্টারের চরিত্র আমি যেভাবে ভেবেছি, চোখের সামনে দেখেছি, তা ধীরে ধীরে রূপ পেয়ে নতুন মাত্রায় জ্বলে উঠেছে।

এ চরিত্র সৌমিত্রদাকে ভেবেই লেখা, কিন্তু চরিত্রের থেকেও বড় হয়ে সৌমিত্রদা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন সমাজের অন্ধতার দিকে, মানসিক ব্যাধির প্রতি অজ্ঞতার দিকে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন— “Who is normal”, আর দু’হাত তুলে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে বলেছেন— “আমি তো অসাধারণ”। সমাজের সামনে এভাবেই কতবার সৌমিত্রদা দর্পণ তুলে ধরেছেন তাঁর নানান কাজে। প্রশ্ন করেছেন নিজেকে, ভাবিয়েছেন অন্যদের। আমাদের দ্বিতীয় নাটকের (ছাড়িগঙ্গা) প্রস্তুতির সময় দেখেছি তাঁর অসীম জানার ক্ষুধা; অস্থির এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং অ্যালকেমিস্টের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্যে নির্দ্বিধায় ডুব দিয়েছেন কোয়ান্টাম বিদ্যা আর কসমোলজির আলোচনায় কিংবা হামলে পড়েছেন Emerald Tablet-এর গল্পকথায় বা স্টোয়িক দার্শনিক মার্কাস অরেলিয়াসের বইয়ের পাতায়। যখনই তাঁকে উস্কে দিয়েছি নতুন কোনও চিন্তায় বা লেখায়, সে রবীন্দ্রনাথ-হেমন্তবালা দেবীর চাপান-উতোর নিয়েই হোক বা স্যর রজার পেনরোজের মাইক্রোটিউবুলের থিওরিই হোক, তিনি ডুবুরির মতো ডুব দিয়েছেন। আর এই অসীম অনুসন্ধিৎসু মননই তাঁকে করে তুলেছে ব্যতিক্রমী, মহাশিল্পী।

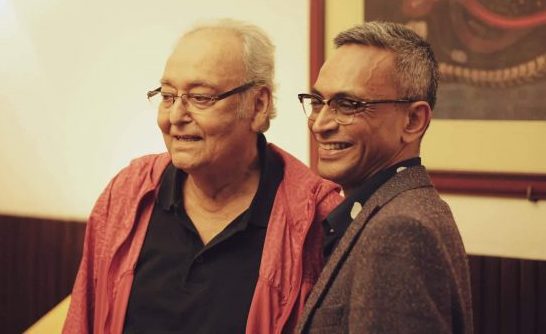

ব্রিজ ছবির শুটিংয়ের সময়ে নির্দেশকের (ডাইনে) সঙ্গে

ঠিক এই কারণেই, প্রায় পনেরো বছর ধরে তাঁকে ব্যাতিব্যস্ত করেছি নানান প্রশ্নে; অভিনেতা-তারকা-কবি-নাট্যকার-চিত্রশিল্পী-লেখক সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিছনে লুকিয়ে আছে যে বৃহত্তর জীবনবোধ, যে জীবনদর্শন, চেতনা ও প্রেরণা এই মানুষটিকেই মহীরুহ করে তুলেছে— তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছি।

— আপনার জীবন দেবতা কে?

— তা কি জানি? জানবার চেষ্টা করেছি। খুব ছোট্ট মানুষের মতো করে বললে— আমার সংসারই আমার জীবন দেবতা। আর যে অন্য সব জীবন দেবতা আছে, এই যেমন রবীন্দ্রনাথই তো একটা দেবতা…

— আপনার কাছে ধর্ম কি?

— যা আমাদের ধারণ করে, আমরা যার মধ্যে ধৃত, তাই ধর্ম। তা কখনই ‘Religion’ নয়। মহাভারত থেকেই তো আমরা শিক্ষা নিতে পারি— ন্যায়শিক্ষা, সত্যাশ্রয়ীতা, মানবধর্মে দৃঢ়তা—এই ধর্ম।

— আপনি কি মৃত্যুচিন্তা করেন? মৃত্যুর সাথে কথা বলেন?

— কখনও কখনও। এমনিতে এই সংসার জীবনে মৃত্যু আমায় খুব বিচলিত করে, আমি দৈহিক অর্থে নিতে পারি না। কিন্তু বড় অর্থে— আমার জন্মের আগেই তো মৃত্যু; দুটো অজানা অন্ধকারের মোড়কে মোড়া যে জীবন— আমি এটার জন্যে Thankful, আমি জীবনকে ভালবেসেছি। That’s enough for me.

— আপনার ভয় কিসে?

— আমি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকাকে ভয় পাই। মৃত্যুকে নয়। যাকে জানি না, তাকে ভয় পেয়ে লাভ কি?

সময় নষ্ট করতে দেখিনি কখনও সৌমিত্রদাকে। শুটিংয়ের অবকাশে কিংবা রূপসজ্জার ফাঁকে তিনি ছবি এঁকেছেন, কবিতা লিখেছেন, সেটের নকশা করেছেন, নিজেকে প্রয়োগ করেছেন ক্রমাগত, প্রতিটা মুহূর্তে। রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে যখন বলতাম— ‘একে বলে প্রতিভার গৃহিনীপণ’… তিনি হাসতেন। পকেট থেকে ছেঁড়া কাগজে লেখা কবিতা বার করে বলেছেন— ‘কাল রাতে ঘুম আসছিল না, এইটে লিখলাম, শুনবে?’ শোনাবার পর উৎসুক চোখে তাকিয়ে শিশুর মতো প্রশ্ন করেছেন— ‘কেমন লাগল?’

মনে আছে আমাদের লন্ডনের বাড়িতে দুপুরে বসে রবীন্দ্রনাথের গান ইংরিজিতে অনুবাদ করার ইচ্ছে হল। কাগজ পেলেন না, আমার প্রেসক্রিপশনের পাতা টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করলেন, কাটাকুটি করলেন, পরে সেগুলো হয়ে উঠল ছবি। ডায়েরির পাতায় দেখেছি বাজারের হিসেব, ফোন নাম্বারের পাশাপাশি নাটকের মঞ্চসজ্জার খসড়া, দিনপঞ্জির পাশে ফুটে উঠেছে রং-বেরঙের খেয়ালি নানা মুখ কিংবা টুকরো কবিতা। নিয়ত চর্চা-অনুশীলনের ঘেরাটোপে, অভ্যাসের ক্রমণে নিজেকে ধরে রেখেছিলেন সৌমিত্রদা সারাজীবন; নিয়মানুবর্তিতায় নিষ্ঠ এই মানুষটি জানতেন– ট্যালেন্টই সার কথা নয়। পরিশ্রম, কঠোর পরিশ্রম তার সাথে যোগ না করলে উৎকর্ষ সম্ভব নয়।

সিনেমায় ব্যবহৃত এক আরবি ঘোড়ার সহিস তাঁকে শিখিয়েছিল জীবনের দুই নিয়ম— “সওয়ারি করনে কে লিয়ে জরুরি হ্যায় দো চিজ— টেকনিক ওউর উচ্চা দিল!” এত বয়স পর্যন্ত তাঁর মজবুত দাঁত দেখে মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাটলে বলতেন— “কোনও কিছুকে ভাল রাখতে গেলে তার যত্ন নিতে হয়, তাই অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজি!” নিজেকে বলতেন— ‘ভিতু সম্প্রদায়ের মানুষ’— শেষ বয়স অবধি স্টেজে উঠতে গেলে মাঝে মাঝেই নাকি তাঁর হাত-পা কাঁপত। তারপর যোগ করতেন— ‘কিন্তু একবার স্টেজে উঠে পড়লে তখন সে অন্য আমি! তখন আমি জানি ঈগল পাখির মতো ছোঁ মেরে নিয়ে আসব বাঙালির হৃদয়।’

গত বছর শেক্সপিয়রের জীবনের একটি বিশেষ বছরের ওপর লেখা (১৫৯৯) জেমস শ্যাপিরো-র বইটা হাতে দিতেই চকচক করে উঠল চোখ; যেন একটা ছোট্ট ছেলে চকোলেটের বাক্স হাতে পেয়েছে। বললেন— আমি এটা আস্তে আস্তে পড়ব, নইলে তো শেষ হয়ে যাবে! এই আগ্রাসী ক্রিয়াত্মক ক্ষুধা, বহুপিপাসু মন আর শেষজীবন পর্যন্ত উৎকর্ষের অবিরল সাধনা— সৌমিত্রদার অনন্যতা নিরূপিত করে। বেড়াতে গিয়ে, লন্ডন থেকে অনতিদূরে মার্লো নামের গ্রামে টেমসে পাশে বসে আছি দু’জনে চুপচাপ, হঠাৎ বললেন— “অপুর সংসারে স্ক্রিপ্ট-এর শেষ লাইন ছিল ‘And the rever flows on’— আমাদের জীবন বোধহয় এমনই। চলার পথে রোজ কত শেখ।”

যখনই কলকাতা গেছি, প্রতিদিন চা-সিঙ্গাড়ার লঘু আড্ডার পাশাপাশি চলেছে জীবনকে কেটে-ছিঁড়ে দেখা; দুঃখ-যন্ত্রণা, মান-সম্মান, যশ, মানুষের ভালবাসা— সব কিছুর বাইরে তার অন্তঃসত্ত্বাকে মন্থন করেছে শুধু এক মন্ত্র— চরৈবেতি— এগিয়ে চলা! তাঁর জীবনবোধ, জীবনদর্শন নিয়ে বারবার কথা হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে নানা অভিজ্ঞতার বুক থেকে নিংড়ে নেওয়া আত্মবোধ ও জীবনসচেতনতা। সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছে এক গাঢ় জীবনস্পৃহা— এক দরদী মন, যা প্রথাগত সান্মানিক ও খ্যাতির বাইরে অনুসন্ধান করে বেঁচে থাকার মানে। মাঝে মাঝেই হতাশা ভর করেছে তাঁকে, আমায় বলেছেন— “অনেক তো হল, আর চালিয়ে গিয়ে কী লাভ”? কিন্তু পরদিনই উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রার মতো হাসি হেসে নতুন লেখা পড়ে শুনিয়েছেন, নতুন কোনও ভাবনা নিয়ে উৎসাহ দেখিয়েছেন। কতবার বলেছেন— “আর্চ বিশপ ডেসমন্ড টুটুর মতোই, আমিও স্বেচ্ছাবাদী আশার কুহকে; I am an willful prisoner of hope”.

ইতালির বিখ্যাত নট টমাসো সালভিনির একটা গল্প সৌমিত্রদা খুব বলতেন— এক উঠতি অভিনেতার দ্রুত প্রস্তুতি— মঞ্চপ্রবেশ ও প্রস্থানকে প্রশংসা করে যখন সালভিনিকে প্রশ্ন করা হল বা খোঁচা দেওয়া হল, তিনি বলেছিলেন— ‘তা ভালো, কিন্তু ওই অভিনেতা তার মন প্রস্তুত করার সময় পেল কখন?’ এক অভিনেতা নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করে, তা প্রত্যক্ষ করেছি বহুবার; সৌমিত্রদাকে দেখে শিখতে হয়, ষাট বছর অভিনয় জীবনের পেশাগত অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে থাকা সত্ত্বেও তিনি কীভাবে চরিত্রে ডুব দেবার অনুশীলন করেন, নিজেকে ভাঙাচোরা করেন, তৈরি করেন। আমার ‘ব্রিজ’ ছবিটি তৈরি করার সময় যতবার আমি বিভিন্ন অভিনেতা বা কুশলীদের স্ক্রিপ্ট পড়ে শুনিয়েছি বা আলোচনা করেছি, সৌমিত্রদা সেখানে উপস্থিত থেকেছেন, চুপ করে শুনেছেন, আমার ভাবনাচিন্তা বুঝতে চেয়েছেন আর এক ডিটেকটিভের মতো নিজের চরিত্রের কানাগলি অনুসন্ধান করেছেন।

এভাবেই ‘শান্তনু’ নামক চরিত্রে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। সেই কারণেই শুটিংয়ের সময় ক্যামেরার সামনে যেই দাঁড়িয়েছেন, দেখেছি মুহূর্তে ব্যক্তিমানুষ সৌমিত্র রূপান্তরিত হয়েছেন চরিত্র মানুষে; বিশ্বাসযোগ্য সাবলীল ‘non-acting’-এর নিখুঁত বুননে ফুটিয়ে তুলেছেন শান্তনুর শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া। এই জন্যেই এই মহা-অভিনেতাকে নির্দেশনা দেবার প্রয়োজন হয়েছে সামান্য আর প্রতি সিনের জন্যে শুধুই লেগেছে মাত্র দু-তিনটি টেক। আমাদের সার্বিয়ান চলচ্চিত্রগ্রাহক যোরানকে বলতে শুনেছি— ‘I set up the camera, but as soon as he enters, he lights up the set!’

সৌমিত্রদার এই প্রস্তুতি চলেছে জীবনভর; সরু গলা বলে তরুণ বয়সের হীনম্মন্যতাকে অতিক্রম করেছেন নিরন্তর গলার সাধনায়। বলেছেন— ‘For actor voice first, voice second and then again voice third.’ মনকে প্রস্তুত করেছেন সাধনার মতো; সাহিত্যে, শিল্পে, ভ্রমণে, নানান গুণী মানুষের অনুষঙ্গে, ভাল বই, ভাল সিনেমায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখে ক্রমাগত। যতই ভরে উঠেছে তাঁর ঝুলি, সেই ঝুলি থেকে পরশপাথর বার করে কণক-স্পর্শ করেছেন তাঁর ভিন্নমুখী কাজ আর দর্শকের মন। তাঁকে স্বচ্ছন্দ দেখেছি পদার্থবিদ্যা কিংবা ডাক্তারির আলোচনায়, জীবনানন্দে কিংবা হুইটম্যানে, অ্যারিস্টোফেনিসে বা আধুনিক নাট্য পরিক্রমায়। আমি অনেকবার শুনতে চেয়েছি, কীভাবে তিনি তাঁর জমি প্রস্তুত করেছেন, তার শিকড়-বাকড়ই বা কারা আর জানতে চেয়েছি কীভাবে তিনি ছড়িয়েছেন তাঁর শাখাপ্রশাখা। সৌমিত্রদা অকপটে বলেছেন তাঁর ছেলেবেলার পারিবারিক আর কৃষ্ণনগরের সামাজিক পরিমণ্ডলের কথা, শিশির ভাদুড়ি আর রবীন্দ্রনাথের অবদান, মানিকদার প্রভাব, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে বারবার একটাই সারকথা উঠে এসেছে, তাঁর নিজের ভাষায়— “আমি একটা ব্লটিং পেপারের মতো, আমি চারিদিকে যা দেখেছি, শুনেছি, শুষে নিয়েছি জীবন থেকে।”

‘হোমাপাখি’ নাটকের সমালোচনায় আজকালের প্রথম পাতায় সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন— “আজ থেকে কুড়ি বছর পরে এই চরিত্রটা কে করবে?” ‘ব্রিজ’ ছবির রিভিউতে শঙ্করলাল ভট্টাচার্য তাঁর হেডলাইন লিখলেন— ‘এই চরিত্র আর কার পক্ষে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব?’ আমি এঁদের গলায় সুর মিলিয়ে বলি— ‘সম্ভব নয়।’ আমি এই দুটি চরিত্র তৈরি করেছিলাম সৌমিত্রদাকে ভেবেই আর জানতাম, কী উচ্চতায় তাদের এই মানুষটি নিয়ে যেতে পারেন। দু’বার অস্কার মনোনীত অভিনেত্রী ব্রেন্ডা ব্লেদিন ‘Ramsgate Internatinal Film Festival’-এর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার সৌমিত্রদার জন্যে আমার হাতে তুলে দেবার সময় বলেছিলেন— ‘I have never seen Mr. Chatterjee’s acting before but he is tremendous, world class’। ছবি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে ঘোরার সময় বারবার শুনেছি এই কথা, গর্বে ফুলে উঠেছে আমার বাঙালি হৃদয়, আর এমন মহান অভিনেতার সঙ্গে কাজ করবার, তাঁর অনুষঙ্গে হাজারো মুহূর্ত কাটাবার সুযোগ পাবার জন্যে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছে।

বহুদিন আগে শেষের কবিতার পশ্চাতপটের গল্প নিয়ে আমার লেখা একটি সঙ্গীতনাটিকা ‘হে বন্ধু বিদায়’-এর রিহার্সালে ও মঞ্চে পাশাপাশি পাঠের সময় সৌমিত্রদার অনুনকরণীয় কণ্ঠে বহুবার ‘শেষের কবিতা’ শুনেছি হাঁ করে। একদিন প্রশ্ন করেছিলাম— ‘বিদায় দেওয়া, letting go তো খুব কষ্টকর ব্যাপার! আপনি কি যেতে দিতে পারেন? কাছের মানুষদের, জীবনকে?’ উত্তরে বললেন— “যেতে তো দিতেই হয়, সবাইকেই হয়। আমিও তো সাধারণ মানুষদের মতোই; আমারো কষ্ট হয়। কিন্তু এটাই তো জীবন। জীবন তো থেমে থাকে না, চলতেই থাকে। তবুও— The most important thing this universe provided to us, starts with ‘L’ and ends with ‘E’— Love!”

আমাদের জীবন এগিয়ে চলবে, নদীর স্রোতে এক একটি ভাসমান নৌকোর মতো; আর সৌমিত্রদা কালাতিক্রমী কলোসাসের মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন এক পাড়ে— বাঙালির চিত্তাকাশে তিনি অজর-অমর-অক্ষয়। আর আমার কাছে থাকবেন অগ্রজপ্রতিম বন্ধুর মতো, পিতার মতো, সৃজন-সহযোগীর মতো; যাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার উত্তরে শুধু বলা যায়—

“উড়ে যাও হোমাপাখি,

আরো উঁচু—

উঁচুতে আরো ছড়িয়ে যাক ডানা!”

*সমস্ত ছবি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

ডঃ অমিতরঞ্জন বিশ্বাসের জন্ম, বেড়ে ওঠা কলকাতায়। ১৯৯৭ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। পেশায় চাইল্ড নিউরো সায়কায়াট্রিস্ট এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিন্তু প্রবাসযাপন বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি শেকড়ের টান। ছেলেবেলা থেকেই নিয়মিত বাংলা নাটক, নাচ, সিনেমা, সাহিত্যের সঙ্গে বসবাস। হোমাপাখি নাটকের রচয়িতা যার মঞ্চায়ন করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং। সৌমিত্রর সঙ্গে তৈরি করেছেন 'ব্রিজ' নামে চলচ্চিত্র যা একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত। প্রকাশিত হয়েছে দুটি কবিতার বই।