সভ্যতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, প্রকাশ ও চিন্তা-ভাবনাকে রাষ্ট্রপুঞ্জ বিভিন্ন দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। প্রতি বছর ২৮ জুলাইকে পৃথিবীব্যাপী মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় ‘বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস’ রূপে। অতএব বলাই বাহুল্য, প্রকৃতি সংরক্ষণের কাজটি ৮০০ কোটির জনসমাজের কাছে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়।

তবে আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে এমন কোনও ‘দিবস’ পালনের প্রয়োজন ছিল না। কারণ প্রকৃতি ছিল আমাদের সভ্যতার ভিত্তি এবং দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উদাহরণস্বরূপ, নদীর কথাই ধরা যাক। পানীয় জলের যোগান থেকে শুরু করে খাদ্যের জন্য অফুরন্ত মাছের উৎস এই বহতা জলধারা। গৃহকর্মের যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য নদী-নির্ভর মানুষ তাই এই স্রোতস্বিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারত। বছরের ধান গোলায় ভরার জন্য, সেচের জন্য পর্যাপ্ত জলের সন্ধান দিতে পারত নদ-নদী। সামগ্রিকভাবে এই ছবি প্রতিটি বিলুপ্ত অথবা বর্তমান সময়ের চলমান সভ্যতার ক্ষেত্রে একই রকম। প্রকৃতির হাতে গড়া নীল-সবুজের পৃথিবী ধূসর হতে শুরু করল সেই সময় থেকে, যখন মানুষ তার জীবনের সাফল্য মাপা শুরু করেছে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। সুখ শান্তির খোঁজ করা শুরু করেছে আরাম ও বিলাস ব্যসনের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

আজ এই দিনটি বিশ্ববাসীকে সজাগ করে তোলার জন্য হলেও আমরা আলোচনা করব মূলত ভারতবর্ষকে নিয়ে। এই মুহূর্তে সর্বাধিক জন্যসংখ্যার দেশ ভারতের ভূপ্রকৃতিগত পরিবর্তনের দিকে লক্ষ করলেই এই দিবস ঘোষণার প্রয়োজনটুকু অনেকাংশে বোঝা সম্ভব।

১৯০১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যসমূহের দিকে চোখ রাখলে আশঙ্কায় বুক কাঁপবেই। প্রথমেই জন্যসংখ্যা বিস্ফোরণের তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরি। ১৯৭৪ সালে যেখানে সমগ্র বিশ্বের জন্যসংখ্যা ছিল চারশো কোটি, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে সেই জন্যসংখ্যা হয়েছে ৮০০ কোটি। মাত্র ৪৮ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে বিশ্ব প্রকৃতির ওপর। বিপুল পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় জলের চাহিদা পূরণের জন্য নির্বিচারে ধ্বংস করা হয়েছে অরণ্য। Surface ও Ground water-এর যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে তৈরি হয়েছে তীব্র জলসংকট। প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও প্রয়োগের মাধ্যমে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হলেও পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি যে হয়নি, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এমন দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার দায় কার অথবা কাদের? এই ক্ষেত্রে দায় যেমন একাধারে রাষ্ট্রের, ঠিক তেমনই অগণিত আমজনতার। গণতান্ত্রিক দেশে, বিশেষত জনপ্রিয়তার নিরিখে যে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিমুহূর্তে সেইসব সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার দেয় যেগুলো সেই দেশের জনগণের প্রাথমিক চাহিদা। আর ঠিক এখানেই প্রকৃতি বনাম ভোগবাদী দুনিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত। স্বাধীন ভারতবর্ষে যথার্থ কারণেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, ধর্মীয় ও জাতিগত সমস্যাগুলো সবসময় প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। ১৪১ কোটির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অংশই প্রকৃতি সংরক্ষণের মতো বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। আর এভাবেই, বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক উপাদানের প্রবল অভাব থাকলেও সরকারি পরিকল্পনায় তা অগ্রাধিকার পায় না। একটি সুপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন উদাসীনতার চোরাস্রোত শেষের সেই দিনকে লক্ষ্য করে আরও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

ঘটা করে বন-মহোৎসব, নদী দিবস, পরিবেশ দিবসের মতো অসংখ্য দিবস পালনের মাধ্যমে অর্থের অপচয় করা হলেও আখেরে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনও লক্ষণীয় উন্নতি হয়নি এত বছরে।

এবার আসি পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও তার যথাযথ প্রয়োগের আলোচনায়। আমাদের দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন থাকলেও বাস্তবে সেই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্র বড়ই দুর্বল। উদাহরণ হিসেবে কলকাতা শহরে জলাভূমি সংরক্ষণ আইন ও তার প্রয়োগের কথা বলা যেতেই পারে। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) আইন ২০০৫ প্রণয়ন করা হলেও অতি গুরুত্বপূর্ণ এই রামসর সাইটটি আজ বিলুপ্ত হওয়ার মুখে। সরকারি তথ্য বলছে ২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এই অঞ্চলটির ৩৭টি মৌজার মধ্যে জনঘনত্ব বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। কোনও কোনও মৌজায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করেন ৪৫০০ জন! জনবসতির প্রবল চাপে মাটিতে মিশছে ভারী ধাতব পদার্থ। বেআইনি কংক্রিট নির্মাণের জন্য জলাভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের ওপর পড়েছে বিরূপ প্রভাব। অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, আশঙ্কা করা হচ্ছে আগামী কিছু বছরের মধ্যে রামসর সাইটের তকমা আমরা না হারিয়ে ফেলি।

বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবসে আরও একটি তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরি। শিল্পায়ন, সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এলেও তার পরিবর্তে গত একশো বছরে ভারত হারিয়েছে তার ১৯ শতাংশ বৃক্ষ আচ্ছাদন। ফলস্বরূপ ১৯০১ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ভারতের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গ্রিন হাউজ গ্যাসের রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে আজ ভারতবর্ষ জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে সপ্তম। রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের প্রতি কুড়ি জন সহনাগরিকের মধ্যে ১৭ জন বন্যা, খরা, সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে।

সরকারি তথ্য বলছে ২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এই অঞ্চলটির ৩৭টি মৌজার মধ্যে জনঘনত্ব বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। কোনও কোনও মৌজায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করেন ৪৫০০ জন! জনবসতির প্রবল চাপে মাটিতে মিশছে ভারী ধাতব পদার্থ। বেআইনি কংক্রিট নির্মাণের জন্য জলাভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের ওপর পড়েছে বিরূপ প্রভাব।

২০২১ এর World Air Quality Report অনুযায়ী বিশ্বের প্রথম একশোটি দূষিত শহরের মধ্যে ভারতেরই ৬৩টি শহর রয়েছে। দিল্লি হল সবচেয়ে বেশি দূষিত শহর। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এমন তথ্য মন ভারাক্রান্ত করে। আশঙ্কা জাগায় কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণে পৃথিবীর তৃতীয় স্থানাধিকারী ভারতবর্ষের বেশিরভাগ শহরগুলি তাদের অস্তিত্ব এই শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত আদৌ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কি না!

আমাদের দেশের surface water-এর অবস্থাও তথৈবচ। দেশের ৭০ শতাংশ Surface Water দূষিত। আর হবে না-ই বা কেন? প্রতিদিন ৪০ মিলিয়ন লিটার দূষিত জল কোনোরকম শোধন ব্যবস্থা ছাড়াই নদ-নদীতে মিশে যাচ্ছে। যতটুকু পরিমাণ শোধন করা হয় সেটির উল্লেখ করে মূর্খের স্বর্গে বাস না করাই শ্রেয়। স্বাভাবিক কারণেই বিশ্ব ব্যাংকের একটি রিপোর্টে জানা যাচ্ছে যে, জলদূষণ ভারতের জিডিপি’র ওপর প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে ও ফেলতে শুরু করেছে।

প্রকৃতি সংরক্ষণের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি একটি দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও জনগণের কাছে ব্রাত্য হয়ে থাকে তবে কী হতে পারে সেটি নীচে উল্লিখিত তথ্যের মাধ্যমে সহজেই বুঝতে পারা যায়। বিগত ১২০ বছরের মধ্যে ২০২২ সালের মার্চ মাস ছিল সর্বাধিক উষ্ণ ও শুষ্ক। একটু খেয়াল করে দেখুন গ্রীষ্মের সময়ে আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের বেশিরভাগ রাজ্যগুলিকে কী ভয়ংকর তাপপ্রবাহের সম্মুখীন হতে হয়! ফি বছর এই তাপপ্রবাহের সর্বমোট দিন সংখ্যা বেড়েই চলেছে। হিমালয়ের হিমবাহগুলি গুনছে তার মাশুল। অচিরেই ভাগীরথী নদীর উৎস গোমূখ অর্থাৎ স্নাউট পয়েন্টের পরিবর্তনের ফলে নদীর গতিপথ পর্যন্ত বদলে যেতে পারে।

এমন অসংখ্য বিভীষিকাময় তথ্য লিখে ফেলাই যায়। তবে সমস্যার তালিকা দীর্ঘ না করে স্বল্প পরিসরে এমন গুরুতর সমস্যার আশু সমাধান কী হতে পারে তা নিয়ে কথা বলতে পারি।

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসেবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের আচরণগত পরিবর্তন অর্থাৎ Behaviorial Change। প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরান নয় এবং এর ব্যবহারে যথেষ্ট পরিমাণে সংযমী হতে হবে, এই ধারণাকে শিশুকাল থেকেই মনের গভীরে প্রথিত করে দেওয়া প্রয়োজন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘Environmental Studies’ নামক একটি বিষয় পড়ানো হলেও তার গুরুত্ব শুধুমাত্র পরীক্ষায় নম্বর প্রাপ্তির আশাতেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ নিয়ম পালন হল ঠিকই, কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি সেটি গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওয়া হল। কিন্ডারগার্টেন স্তর থেকেই শুরু করতে হবে প্রকৃতি পাঠ। বইয়ের পাতায় শিক্ষাকে বেঁধে না রেখে নিয়মিত আউটডোর এক্টিভিটি আয়োজন করা জরুরি। সঙ্গে শিশুদের অভিবাবকদের সামিল করতে হবে প্রকৃতিবীক্ষণ শিবিরে। বাড়ির অন্দরমহল যদি প্রকৃতিকে ভালো না বাসতে শেখায়, তবে শিশুমনেও কোনও সদর্থক ছাপ পড়বে না।

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পে সাধারণ মানুষকে অংশীদার করতে পারলে অভূতপূর্ব ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পলিসি-মেকার ও স্থানীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে কয়েক যোজনের তফাৎ থাকে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও আধুনিকতম প্রযুক্তির ব্যবহারের পড়েও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আশানুরূপ ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয় না। তার অন্যতম কারণ স্থানীয় মানুষদের প্রকল্প সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও উদাসীনতা। সুতরাং পরিবেশ সংক্রান্ত ছোট বড় সব প্রকল্পের থেকে সর্বোচ্চ লাভ পেতে চাইলে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

যেভাবে মানবসভ্যতা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাতে বলা যেতেই পারে, হাতে সময় খুব কম। বরফ চুড়ো, সমুদ্র সৈকত, গভীর অরণ্য, নীল আকাশ, আঁকাবাঁকা নদী দেখে রোমান্টিক হওয়ার অবকাশ আমাদের আর নেই। এই সহজ সত্যটি যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারব ততই আমাদের দেশ, দশের ও পৃথিবীর মঙ্গল। এখনও হয়তো ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছোঁয়নি। পুরো ভারতবর্ষকে থর মরুভূমির অংশ না করতে চাইলে, সমগ্র পৃথিবীকে তাকলা মাকান, গোবি, সাহারা, নামিব, আটাকামা মরুভূমিতে অন্তর্ভুক্ত না করতে চাইলে গোড়া থেকে বদল আনতে হবে। দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হবে আমাদের অস্তিত্ব প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। আমরা যদি নিজেদের বদলে না ফেলতে পারি তবে প্রকৃতির বদলা সহ্য করার ক্ষমতা তথাকথিত মানুষ নামে বুদ্ধিমান জীবের নেই। আগামীতে সেই ক্ষমতা অর্জন অসম্ভব। জাটিঙ্গা পাখির মতো আগুনে আত্মাহুতি দেব না। বরঞ্চ আজকে আসুন শপথ করি ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসের অবশেষ সরিয়ে ফিরে আসব আমরা, নতুন পৃথিবী গড়ব বলে।

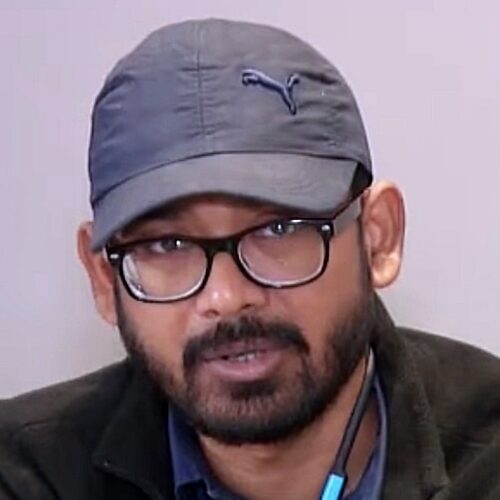

সম্রাট মৌলিক পেশাদার কর্পোরেট জগতকে বিদায় জানিয়ে কাজ করছেন নদীর সঙ্গে। জল ও নদী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঘুরে দেখছেন ভারত-সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নদীব্যবস্থা, জানছেন ব্যবহারযোগ্য জলের সুষম বন্টনের পরিস্থিতি। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও রাশিয়া- পাঁচটি দেশে এখন পর্যন্ত প্রায় পনেরো হাজার কিলোমিটার একা ভ্রমণ করেছেন দু চাকায় সওয়ার হয়ে। এছাড়াও প্রায় দু দশক ধরে হেঁটেছেন অনেক শহর, প্রত্যন্ত গ্রাম,অজানা পাহাড় ও জঙ্গল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের স্নাতক সম্রাটের শখ প্রজাপতি ও পোকামাকড়ের ছবি তোলা। প্রথম প্রকাশিত বই 'দাগ'।

One Response

সফল হোক প্রচেষ্টা