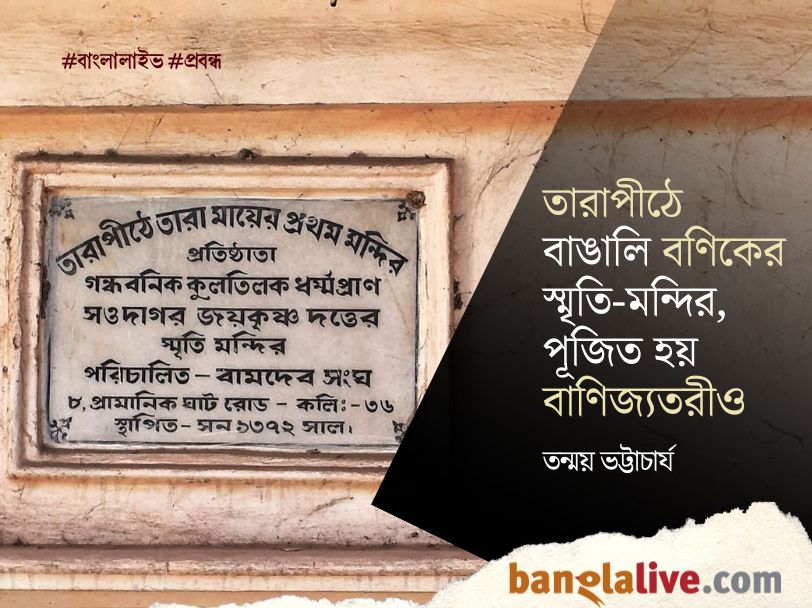

তারাপীঠ রোড থেকে মূল মন্দিরের দিকে ঢুকে যাওয়া সরু পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে, চারপাশে চোখে পড়ে অজস্র উপাদান-বৈচিত্র্য। হোটেল, খাবারের দোকান, ছবি, প্যাঁড়া-র পসরা। রয়েছে ছোট-বড় বিভিন্ন আশ্রম ও মন্দিরও। তেমনই এক মন্দির— ধূসর, তালাবন্ধ, আয়তনেও নাতিবৃহৎ— চোখ গিয়েছিল। ফলকে লেখা— ‘তারাপীঠে তারা মায়ের প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠাতা গন্ধবনিক কুলতিলক ধর্ম্মপ্রাণ সওদাগর জয়কৃষ্ণ দত্তের স্মৃতি মন্দির’। ভিতরে, পূজাস্থানে একটি পদ্মের কাঠামোর ওপর বাণিজ্যতরীর অবয়ব। (Tarapith)

আরও পড়ুন: হারিয়ে-যাওয়া গির্জা, ভাঙা স্কুলবাড়ি তথা আগরপাড়ার মিশন-কাহিনি

(Tarapith) বাংলার ইতিহাসে, বিশেষত প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিকদের উল্লেখ ও উপস্থিতি যথেষ্টই। চাঁদ সওদাগর (মনসামঙ্গল), ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর (চণ্ডীমঙ্গল) ছাড়াও সদানন্দ (সত্যনারায়ণের পাঁচালি), হৃষীকেশ (শীতলামঙ্গল), মণিময় (পঞ্চাননমঙ্গল) প্রমুখ চরিত্রগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায় প্রধান-অপ্রধান কাব্যগুলিতে। অথচ এঁদের কারোর স্মৃতিতেই মন্দির স্থাপিত হয়নি কখনও। এখানেই বিশেষ হয়ে ওঠেন জয়কৃষ্ণ দত্ত ওরফে জয়দত্ত সওদাগর। প্রাচীন কাব্য তথা সাহিত্যে তাঁর উল্লেখ মেলে না, কিন্তু তারাপীঠের কিংবদন্তিতে বণিক জয়দত্তের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর সেই সূত্রেই স্মৃতি-মন্দির স্থাপন। (Tarapith)

(Tarapith) কে এই জয়দত্ত? সেই অনুসন্ধানের আগে, তাঁর কিংবদন্তিটি ঝালিয়ে নেওয়া যাক। কথিত আছে, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারাপীঠ (প্রাচীন নাম তারাপুর)-সংলগ্ন দ্বারকা নদীর তীরে জয়দত্ত তাঁর বাণিজ্যতরীগুলি নোঙর করেন। মাঝিরা রন্ধন-প্রস্তুতির জন্য কয়েকটা শোলমাছ নিকটবর্তী একটি কুণ্ডে ধুতে যান, কিন্তু সেই কুণ্ডের জলস্পর্শে মাছগুলি জীবিত হয়ে ওঠে। সেদিন রাত্রে বণিক জয়দত্ত ও তাঁর পুত্র তরীতে বসে যখন হিসেবনিকেশ করছিলেন, এক কৃষ্ণাঙ্গী কন্যা এসে জিজ্ঞেস করেন, তরীতে কী আছে। জয়দত্ত বিরক্ত হয়ে জবাব দেন— ছাই আছে। পরেরদিন সকালে দেখা যায়, তরীগুলির সমস্ত দ্রব্য ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। সেইসঙ্গে, অনতিবিলম্বেই জয়দত্তের একমাত্র পুত্র ওলাউঠায় মারা যায়। শোকে বিহ্বল বণিক আত্মঘাতী হতে গেলে, মাঝিরা পরামর্শ দেন, পুত্রকে একবার পূর্বোক্ত কুণ্ডটির জলে স্নান করানোর। কথামতো জয়দত্ত মৃত সন্তানকে কুণ্ডে স্নান করালে, সন্তান পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে (বর্তমানে সেই কুণ্ড ‘জীবৎকুণ্ড’ নামে পরিচিত)। সেদিন রাত্রেই জয়দত্ত স্বপ্নে দেবীকে দর্শন করেন ও স্থানমাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞাত হন। পরেরদিন সংলগ্ন জঙ্গল পরিষ্কার করলে, সেখান থেকে তারার শিলামূর্তি ও চন্দ্রচূড় শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। জয়দত্ত সেগুলি প্রতিষ্ঠিত করেন ও মন্দির নির্মাণ করে দেন। এভাবেই স্থাপিত হয় তারাপীঠে তারার প্রথম মন্দির। (Tarapith)

(Tarapith) ওপরের কিংবদন্তিটি অনেকাংশেই মঙ্গলকাব্যের কাহিনি-অনুসারী। দেবীমাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য সওদাগরকে ব্যবহার করার নিদর্শন একাধিক কাব্যে পাওয়া যায়। সে-আমলে বণিকরা অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী হওয়ায়, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির এক অর্থে ‘মূলস্রোতে’ প্রবেশ করত। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ চাঁদ সওদাগরের কাহিনি। তবে জয়দত্ত আদৌ বাস্তবে ছিলেন, নাকি মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে-ফেলা এক কাল্পনিক চরিত্র, সে-প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে তারাপীঠ-প্রতিষ্ঠায় বণিকের পরিচিতি-ব্যবহার যে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগধর্ম অনুসারেই, তা নিয়ে সন্দেহ করা চলে না। ফলক অনুযায়ী ‘গন্ধবণিক’ তিনি, অর্থাৎ সুগন্ধী, মশলা, প্রসাধনী দ্রব্য ইত্যাদি নিয়ে বাণিজ্যে যেতেন। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যেও বাণিজ্যযাত্রার পসরার তালিকায় এ-সমস্ত দ্রব্যাদির উল্লেখ মেলে। প্রসঙ্গত, তারাপীঠের জয়দত্ত-ভূমিকা নিয়ে পাঁচালি আকারে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে, কিন্তু তার ভাষা নিতান্তই অর্বাচীন; উনিশ শতকের আগেকার নয় বলেই অনুমান। (Tarapith)

(Tarapith) মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে-সমস্ত বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার কথা রয়েছে, পণ্ডিতদের মতে, তা স্মৃতিবাহিত। সপ্তম-অষ্টম শতকে বাঙালি বণিকেরা বাণিজ্যযাত্রায় গেলেও, পরবর্তীকালে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে লেখা মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত অতীতের কথাই বলে, যদিও ভৌগোলিক বিবরণ ছিল সমসাময়িক। এই আলোকে জয়দত্তের কাহিনিটি দেখলে দ্বারকা নদ ধরে বাণিজ্যযাত্রার সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দ্বারকা নদের উৎপত্তি ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনায়, সেখান থেকে বীরভূম জেলায় প্রবেশ। পরবর্তীতে আরও কয়েকটি নদীর সঙ্গে জুড়ে, অবশেষে মিশেছে ভাগীরথীতে। কথিত আছে, জয়দত্তের নিবাস ছিল রত্নাগড়-এ, যা বর্তমানে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর সাব-ডিভিশনের রাউতগড় গ্রাম। রাউতগড়, বস্তুত, দ্বারকার তীরে অবস্থিত। রাউতগড় থেকে দ্বারকা নদ ধরে ভাগীরথী যাওয়ার পথেই পড়ে তারাপীঠ। ফলে দ্বারকা নদী ধরে ভাগীরথী হয়ে জয়দত্তের বাণিজ্যযাত্রার বাস্তবতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না; তারাপীঠে নোঙর করাও অসম্ভব নয়। এগুলি, প্রকৃতপক্ষে, জয়দত্তের বাস্তব অস্তিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে। অন্যদিকে, ‘রম্ভাবতীর পালা’ শীর্ষক সত্যপীরের একটি পাঁচালিতেও উল্লেখ মেলে জয়দত্ত সওদাগরের, তবে সেখানে তাঁর ‘অজয় তীরেতে ঘর’, দ্বারকার তীরে নয়। অজয় নদ রয়েছে বীরভূমেও। এই দুই জয়দত্ত কি অভিন্ন ব্যক্তি? একই ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে উদ্ভূত বণিক-চরিত্র? সম্ভাবনা থেকেই যায়। (Tarapith)

তারাপীঠের স্মৃতি-মন্দিরটির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। মন্দিরটি অর্বাচীন কালের, ১৩৭২ বঙ্গাব্দে (১৯৬৫-৬৬ খ্রি.) স্থাপিত। বামদেব সংঘ কর্তৃক পরিচালিত; মন্দির নির্মাণের নেপথ্যে ছিলেন সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, বণিকের স্মৃতি-মন্দির হলেও, তারাপীঠের কিংবদন্তি জড়িত বলেই এর নির্মাণ; নইলে শুধুমাত্র বণিক হিসেবে গুরুত্ব পেতেন না জয়দত্ত। দালানরীতির কাঠামোর ওপর ছোট্ট গম্বুজ, দরজা পেরিয়ে ভেতরের ঘরে উঁকি দিলে সিংহাসন হিসেবে দেখা যায় পদ্মের মোটিফ। আর তার ওপর, সাদা রঙের একটি বজরা তথা বাণিজ্যতরী। উভয়ই সিমেন্ট ও প্লাস্টারের তৈরি। খুঁটিয়ে দেখলে, তরীর ওপর উপবিষ্ট এক ব্যক্তির অবয়বও নজরে আসে, সম্ভবত তিনিই জয়দত্ত। তবে ব্যক্তি-অবয়বটি মুখ্য নয়, বাণিজ্যতরীটিই মূল ‘পূজ্য’। আর এর সূত্রেই, ব্যক্তি-জয়দত্তকে ছাপিয়ে, বাংলার ইতিহাসের প্রতিটি বণিক ও বাণিজ্যযাত্রার প্রতীক হয়ে ওঠে এই তরী। (Tarapith)

দ্বারকা নদের অদূরে, টেম্পল রোডে অবস্থিত স্মৃতি-মন্দিরটি চোখে পড়েছিল তালাবন্ধ অবস্থায়, ধূলিধূসরিত, তরীর ওপর একটি শুকনো ফুলের মালা। নিকটবর্তী বামদেব সংঘের শাখায় গিয়ে যোগাযোগ করে, তালা খুলিয়ে কাছ থেকে দেখতে সক্ষম হই। জানতে পারি, সারা বছরই তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে এই মন্দির। কেবলমাত্র বছরের একটি দিন— শিব-চতুর্দশী ওরফে অঘোর-চতুর্দশীতে (বামাখ্যাপার জন্মতিথি, তারাপীঠের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন) খোলা হয়, পূজার আয়োজন করা হয়। তরীটিকে ফুল-মালা দিয়ে সাজানো হয়, জ্বলে ওঠে ধূপ-দীপ। পুরোহিত অর্ঘ্য প্রদান করেন— সম্ভবত জয়দত্তের স্মৃতিতেই। ওদিন আগত পুণ্যার্থীদের উদ্দেশে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। বাকি দিনগুলি গতানুগতিক… ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসতে থাকে মালা, ধুলো জমে তরীর ওপর। দু-পাশে বহুতলের উপস্থিতির কারণে, মাঝখানের ছোট্ট মন্দির-কাঠামো মনোযোগ টানে না বিশেষ। ফলে, ভ্রমণার্থীদেরও নজর টানে না এই আপাত-গুরুত্বহীন মন্দির। (Tarapith)

কিন্তু অনেকের কাছে যা গুরুত্বহীন, ব্যক্তিভেদে তা-ই ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে ওঠে। এই স্মৃতি-মন্দিরের হদিশও, সে-কারণেই নথিভুক্ত করে রাখা প্রয়োজন। চাঁদ সওদাগর কিংবা ধনপতি সওদাগরের মতো চরিত্রগুলি মঙ্গলকাব্যের সূত্রে আজ কিংবদন্তি। জয়দত্তের খ্যাতির পিছনে তেমন কোনও কাব্য নেই, রয়েছে তারাপীঠের স্থানমাহাত্ম্য। তারপরও, তিনি বাংলার প্রাচীন বণিককুলের এমন এক প্রতিনিধি, যাঁর স্মৃতিতে বিংশ শতকে এসে নির্মিত হয়েছে মন্দির। এ-সৌভাগ্য আর-কোনও বণিকের কপালে জোটেনি। ফলে, স্মৃতি-মন্দির ও বাণিজ্যতরীর দৌলতে, এ-ঠিকানা বাঙালির বাণিজ্যযাত্রার স্মারক হয়ে ওঠে। সেই সূত্রে বর্তমানে মৃতপ্রায় দ্বারকা নদের অতীত-গৌরব তথা বাণিজ্যপথ হিসেবে গুরুত্বও টের পাওয়া যায়। সর্বোপরি, তারাপীঠের পাহাড়প্রমাণ খ্যাতি ও আড়ম্বরের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা এই ক্ষুদ্রকায় মন্দির আমাদের বিস্মৃতির ধারাবাহিকতায় ঘা দেয়, দৃষ্টি প্রসারিত করতে বলে। আমরা টের পাই কি? (Tarapith)

ঋণ:

কল্যাণ রুদ্র, দুই বাংলার নদীকথা, সাহিত্য সংসদ, ২০২১

তন্ময় ভট্টাচার্য, গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ, মাস্তুল, ২০২৩

বৈকুণ্ঠনাথ মাজি, বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র, অনির্বাণ প্রকাশনী, ১৯৫৭

মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, বীরভূম বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, হেতমপুর রাজবাটী, ১৩২৬

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বামাক্ষেপা, চতুর্থ সংস্করণ, মেসার্স পি এম বাগচি অ্যান্ড কোং, ১৩৩৩

সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপীঠ-ভৈরব, ষষ্ঠ সংস্করণ বামদেব সংঘ, ১৩৮৬

হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবামলীলা, পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৪১

সমীর পাল, বামদেব সংঘ

ছবি: তন্ময় ভট্টাচার্য

জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।