সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বাংলার ক্রীড়াজগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র চুনী গোস্বামী। ফুটবল এবং ক্রিকেট দুই খেলাতেই তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা কোনও ক্রীড়ামোদী বাঙালির পক্ষেই ভোলা সম্ভব নয়। তাঁকে বেশ কয়েকবার খুব কাছ থেকে দেখার এবং তাঁর কথা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল চন্দননগরের বাসিন্দা অভীক চট্টোপাধ্যায়ের। অভীকবাবু শুধু ক্রীড়াপ্রেমী নন, বাংলার খেলার ইতিহাস বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ঈর্ষণীয়। এ ব্যাপারে প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁর বাবা অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাংলালাইভের একান্ত অনুরোধে অভীকবাবু কলম ধরলেন, ম্যান-ইউ-বার্সা নিয়ে মাতামাতি করা, আইপিএলে মজে থাকা নবীন প্রজন্মের সঙ্গে এক অচেনা রত্নের পরিচয় করাতে। তাঁর লেখায় পঞ্চাশের দশকের বাংলা তথা ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চুনীর উত্থানের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আরও একবার খুলে যাবে আমাদের পাঠকদের সামনে, এই আশা রাখি।

চুনী গোস্বামীর কথা বলতে গেলে আর একটি স্মরণীয় ক্রিকেট ম্যাচের কথা বলতেই হয়। ১৯৬৬-৬৭ মরসুমে ভারত সফরে এসেছিল স্যার গ্যারি সোবার্সের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। সে দলে সোবার্স ছাড়াও ছিলেন ক্লাইভ লয়েড, রোহন কানহাই, সেমুর নার্স, ডেরেক মারে, ওয়েসলি হল, চার্লি গ্রিফিথ, লেস্টার কিং-এর মতো তারকারা। পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একটি ম্যাচ খেলেছিল ইন্দোরে, যে খেলায় তারা ইনিংসে হেরে যায়। বাংলার দুই ক্রিকেটার সুব্রত গুহ আর চুনী গোস্বামীর বিষাক্ত সুইংয়ে সে দিন ধরাশায়ী হন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই সব ডাকসাইটে খেলোয়াড়েরা। এই দুই বোলার সে খেলায় যথাক্রমে ১১ ও ৮ উইকেট দখল করেন। এছাড়াও ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে তোলা চার্লি গ্রিফিথের একটা উঁচু ক্যাচ ডিপ মিড অন থেকে দৌড়ে এসে একহাতে ধরেছিলেন চুনী।

১৯৭১-৭২ মরসুমে চুনী গোস্বামীর নেতৃত্বে বাংলা রঞ্জি ফাইনালে পৌঁছয়। ওই সময় বাবার সঙ্গে ইডেনে গিয়ে বিহারের বিরুদ্ধে খেলায় মাঠে অধিনায়ক চুনীর রাজকীয় বিচরণ দেখেছিলাম। তখন আমার বয়স মাত্র সাত। কিন্তু বেশ মনে আছে, সে বয়সেই ‘চুনী গোস্বামী’ নামটা ভেতরে কেমন আলোড়ন তুলত, যার কোনও ব্যাখ্যাযোগ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমার মতো অনেকের ক্ষেত্রেই হয়তো ওই বয়সে এই একই ঘটনা ঘটেছে। এ থেকে একটা বিষয় বোধহয় মালুম হয়, চুনী গোস্বামী নামটি বাঙালি ক্রীড়া-সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হয়ে রয়েছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত।

ফুটবল মাঠে হিরোইজম আর গ্ল্যামারের সংমিশ্রণ প্রথম ঘটিয়েছিলেন চুনী। ফলে তাঁর সমসাময়িক অনেক ক্রীড়া ব্যাক্তিত্বের মধ্যে চুনীই অবিসংবাদিত ভাবে ‘মাঠের উত্তমকুমার’ আখ্যা পেয়ে যান। ‘প্রথম প্রেম’ (১৯৬৫) এবং ‘স্ট্রাইকার’ (১৯৭৮) ছবি দু’টিতে তাঁকে সিনেমার পর্দাতেও দেখেছি আমরা। ইদানীং অনেকেই বলছেন, ১৯৫০-৬০ দশকে বাঙালির নায়কের প্রয়োজন ছিল। তাই বিভিন্ন জগৎ থেকে উঠে আসা কিছু যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব নায়কের মর্যাদা নিয়ে চিরস্থায়ী আসন তৈরি করেন বাঙালি মননে, যার মধ্যে অন্যতম চুনী গোস্বামী। আসলে যা মনে হয়, ওই সময় সবে কয়েক বছর স্বাধীন হয়েছে দেশ। নানারকম অস্থিরতা চারিদিকে। এ সবের মাঝে সৃজনের দুনিয়ায় যেসব প্রতিভাধর বঙ্গসন্তানেরা নবধারার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছেন, তাঁদের বোধহয় সাধারণ মানুষ সর্বার্থে স্বাধীন চেতনা দিয়ে নিজের রাজ্য বা দেশের গৌরব বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। এভাবেই বাঙালি মনে ‘হিরো’ হয়ে উঠলেন নানা ক্ষেত্রের কয়েকজন।

চুনী গোস্বামীর এই ‘হিরো’ হয়ে ওঠার পিছনে বোধহয় সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিল ১৯৬২-র এশিয়াডে সোনা জয়। তিনি তখন ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক। সে দলে প্রতিভার যেন সমাহার ঘটেছিল। মাথার ওপরে ছিলেন রহিম সাহেব। গোটা জাকার্তা সফরে এই ফুটবল দলের সবাই নিজেদের জাতীয়তাবাদী সত্তাকে জাগিয়ে রাখার জন্যে মাঝেমাঝেই গেয়ে উঠতেন অতুলপ্রসাদ সেনের ‘বল বল বল সবে/ শত বীণা-বেণু-রবে/ ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে…।’

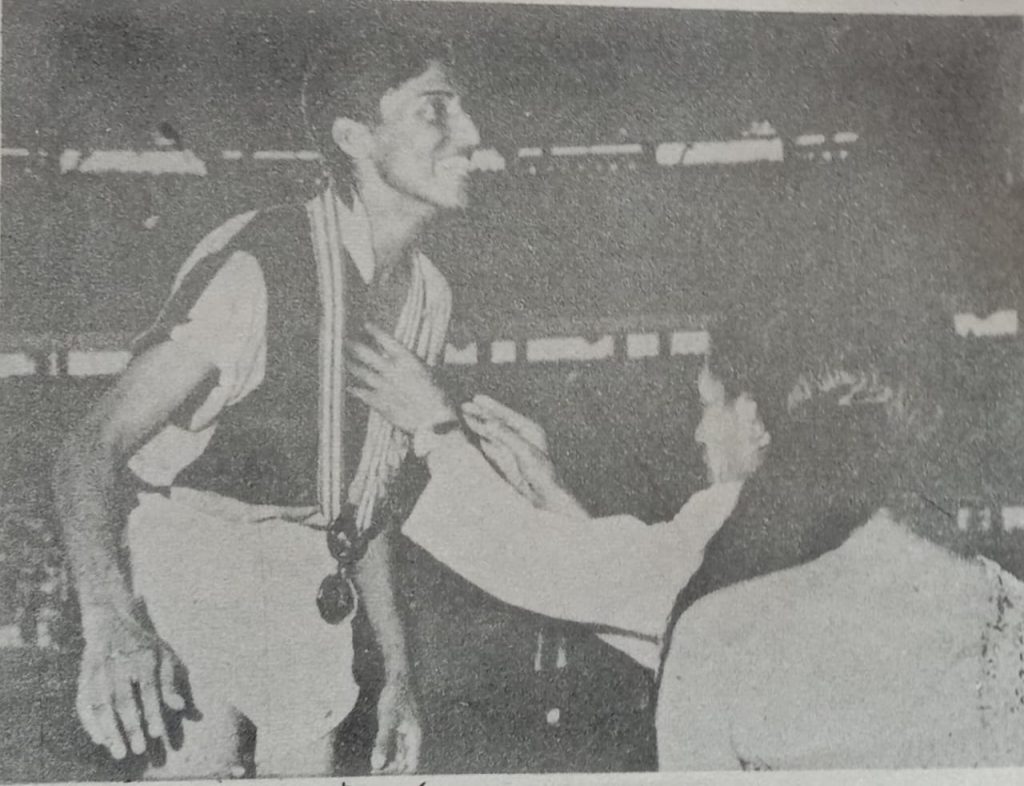

ফাইনালের (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬২) আগের রাতে গোটা দলের কেউ ঘুমোতে পারেননি। সারারাত ধরে এশিয়াড ভিলেজ ঘুরে ঘুরে সবাই এই গানটা গেয়েছিলেন, যেখানে ধর্ম, ভাষা, প্রদেশ কোনও কিছুর ভেদাভেদ ছিল না। ফাইনালে ভারত কোরিয়াকে হারাল ২-১ গোলে (গোলদাতা পি.কে. বন্দ্যোপাধ্যায় ও জার্নেল সিং)। ভিকট্রি স্ট্যান্ডে উঠে সোনার মেডেল পরলেন অধিনায়ক চুনী। বাঙালি তো বটেই, গোটা ভারতের বুক গর্বে ফুলে উঠল।

নায়ক হয়ে উঠলেন চুনী। এর কিছুদিন পর থেকেই তাঁকে বলা হতে লাগল ‘ভারতের পেলে’। এর সঙ্গে অবশ্যই ছিল তাঁর আজীবন মোহনবাগানের প্রতি বিশ্বস্ততার ইমেজ, ফুটবলের সঙ্গে ক্রিকেটেও দক্ষতা। এমনকি ক্লাব পর্যায়ে হকিও খেলেছেন। অনেকদিন পর্যন্ত সাউথ ক্লাবে নিয়মিত টেনিস খেলেছেন (অবশ্য এ খেলায় তাঁর দাদা মানিক গোস্বামী ছিলেন অনেক বেশি দক্ষ)।

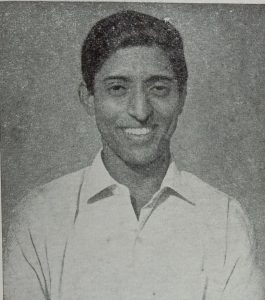

সর্বোপরি চুনীর ছিল ভদ্রতা ও আভিজাত্যে ভরা ব্যবহার – মাঠে হোক বা মাঠের বাইরে। আর অসাধারণ সেই ভুবনভোলানো হাসিমুখ! এ কথা অনস্বীকার্য, চুনীর ইমেজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর মনকাড়া হাসিটিও।

এতক্ষণ যা বলিনি, এবার আসি সেই রোমহর্ষক ঘটনার কথায়। আসলে দুর্ঘটনা, যার কেন্দ্রে রয়েছেন দুই কিংবদন্তী খেলোয়াড়। – চুনী গোস্বামী ও পি.কে. বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫৩ সাল। চুনী তখন আশুতোষ কলেজের ছাত্র। সেবার তিনি বেহালার রামকৃষ্ণ স্পোর্টিং-এর হয়ে গভর্নরস কাপ ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়েছিলেন রাঁচিতে। পি.কে তখন থাকতেন জামশেদপুরে। সেখানকার একটি ক্লাবের হয়ে তিনিও গিয়েছিলেন রাঁচি। তখন রাঁচিতে ব্রডগেজ লাইন ছিল না। ‘মুরি’ স্টেশনে এসে হাওড়া বা অন্য জায়গার জন্য ট্রেন ধরতে হত, যা রাঁচি থেকে অনেকটা পথ। খেলার পর একটা বাসে করে সব খেলোয়াড়রা রাঁচি থেকে মুরি আসছিল। বাসে চুনী-পি.কে দু’জনেই রয়েছেন। পাহাড়ি রাস্তায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলা বাসটি হঠাৎ খাদের একেবারে কিনারে এসে একটা বিরাট পাথরের গায়ে ধাক্কা মেরে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার শেষ মুহূর্তে গতি অনেকটা নিয়ন্ত্রন করতে পেরেছিলেন বলে বাসটি থেমে গিয়েছিল। নাহলে হয় পাথরে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে বাসটি চুরমার হত, নয়তো গভীর খাদে পড়ে যেত। আর তার ফলে ভারতীয় ক্রীড়া জগতের কী হাল হতে পারত, তা বলবার আর কোনও দরকার আছে কি?

সবশেষে বলতে চাই চুনী গোস্বামীর খেলোয়াড় জীবনে তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত একটি অধ্যায়ের কথা। কিন্তু এ কথার উল্লেখ না-করলে অপূর্ণ থেকে যাবে আমার চুনী-স্মরণ। আমি থাকি চন্দননগরে। এককালের ফরাসি উপনিবেশ, এই শহরটি স্বাধীনতা পায় ভারতের স্বাধীনতার তিন বছর পর – ১৯৫০ সালের ২ মে। আর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ২ অক্টোবর ১৯৫৪। ফলে সে সময় চন্দননগরের অবস্থানগত বিষয়ে কিছু নীতি নির্ধারিত হয়েছিল, যার মধ্যে একটি ছিল, খেলাধূলার ক্ষেত্রে জেলাস্তরে ‘চন্দননগর’-এর পৃথক জেলা হিসেবে যোগদান। এই রীতি আজও চলছে। কাজেই এ শহরের ক্রীড়া-ঐতিহ্য বহু প্রাচীন।

চুনী গোস্বামী পঞ্চাশের দশকের শেষদিক থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চন্দননগরের ক্লাব ও জেলাস্তরে নিয়মিত ফুটবল ও ক্রিকেট খেলেছেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দাদা মানিক গোস্বামীও। এঁরা খেলতেন চন্দননগর সি.সি ক্লাবে (অল্প কিছুদিন চন্দননগর স্পোর্টিং-এও)। এই ক্লাবের বিশিষ্ট কর্মকর্তা ও চন্দননগরের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ক্রীড়া-সংগঠক সুধীরচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে পরিচয় ছিল মানিকবাবুর। সুধীরবাবুই দু’ভাইকে তাঁর ক্লাবের হয়ে খেলার জন্যে চন্দননগরে নিয়ে আসেন। আর তাঁরা এই শহরকে ভালবেসে ফেলেন। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকগামী গোটা ভারতীয় ফুটবল দল ‘চন্দননগর একাদশ’-এর বিরুদ্ধে একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিল চন্দননগর কুঠির মাঠে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে অবশ্য খেলা শেষ হতে পারেনি। সে খেলায় চন্দননগরের হয়ে খেলেছিলেন চুনী (তিনি অলিম্পিক দলে ছিলেন না)। এসব আমার জন্মের আগে হলেও, পরবর্তীকালে ‘ভেটারেনস’ দলে চন্দননগরের মাঠে অনেকবার তাঁকে খেলতে দেখেছি। তখনও তাঁর পায়ের যা টাচ, ভাবা যায় না!

১৯৮১ সালে সি.সি ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে আয়োজিত প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচেও খেলতে এসেছিলেন চুনী গোস্বামী। ব্যাট হাতে খেলেছিলেন ৪৪ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস। সেও আমার দেখা! ভাবলে মনে হয়, চন্দননগরবাসী হিসেবে আমরা কতটা সৌভাগ্যবান এবং গর্বিত যে চুনী গোস্বামীর মতো কিংবদন্তীকে আপন করে পেয়েছিলাম।

চন্দননগর থেকে প্রকাশিত ‘খোলা হাওয়া’ কাগজের অনুরোধে ২০১৮ সালে চুনী গোস্বামীর একটি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম তাঁর যোধপুর পার্কের বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ও ভারতীয় দলে খেলা ফুটবলার, চন্দননগরের কৃষ্ণগোপাল চৌধুরি। কৃষ্ণদা চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়, যে ক্লাবের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন আমার বাবা অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়। সেদিন চুনীদার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। চন্দননগরের নানা কথা জিজ্ঞেস করায় সব একে একে বলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম যে সব তাঁর মনে ছিল! পুরনো দিনের কত খেলোয়াড়, কর্মকর্তার নাম পর্যন্ত বলেছিলেন! আর বলেছিলেন – ‘চন্দননগরকে কোনওদিন ভুলব না।’ এ কথা ভাবলে বিস্ময় জাগে যে মোহনবাগান, রাজ্য দল ও দেশের হয়ে খেলে যখন তিনি ভারত-বিখ্যাত, তখনও সুযোগ পেলেই নিয়মিত চন্দননগরে খেলেছেন।

সেদিন সাক্ষাৎকার চলাকালীন অন্য একটি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি সোজাসুজি বলেছিলেন – ‘হ্যাঁ, আমি তো এখনও বলছি, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবকেন্দ্রিক মাতামাতি করে দেশের ফুটবলের কোনও উন্নতি হবে না। হকি, ক্রিকেট বা অন্য কোনও খেলায় যদি আমরা পারি, ফুটবলে কেন বিশ্ব পর্যায়ে কিছু করতে পারব না? শুধু কয়েকদিনের কোচিং ক্যাম্প বা বিদেশি কোচ দিয়ে কিছু হবে না। প্রথমে ভাবতে হবে ফুটবলটা আমরা খেলছি দেশের হয়ে কিছু করে দেখানোর জন্যে। আমাদের মতো বহু ভাষাভাষী, সংস্কৃতির দেশে এই ভাবনাটা একসূত্রে সবার মনে গেঁথে দেওয়াটা শক্ত। কিন্তু এটাই প্রথমে করতে হবে। আর দেশে থাকবে একটাই লিগ। একাধিক নয়। যে রকম সব দেশে আছে। – One country, one league.’

সে দিন মনে হয়েছিল, চুনী যা বলছেন, সেটা তাঁরা নিজেদের জীবনে করে দেখিয়েছিলেন। অকপটে অনেক কথা সেদিন বলেছিলেন ভারতীয় ক্রীড়া জগতের এই অন্যতম স্থপতি। আরও জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডেটমার ক্র্যামারের অধীনে ফিফা কোচিং কোর্স পাশ করেও কোচিং করালেন না কেন? উত্তর ছিল – ‘আমার শেখার ইচ্ছে ছিল, শিখেছিলাম। কিন্তু প্রয়োগ করার ইচ্ছেটা হয়নি। ও আমার দ্বারা হত না। সবাইকার জন্যে সব কাজ নয়।’ আকাশ-ছাপানো প্রতিভাবানদের আত্মসমীক্ষার ধরনটা বোধহয় এমনই হয়।

এই জন্যেই বোধহয় ১৯৬৪ সালে প্রি-অলিম্পিকে নিজের নেতৃত্বে ভারতকে জেতাতে না-পারার পর থেকে দশ বছরের মধ্যে সবরকম খেলার জগৎ থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন চুনী। ভালো ফর্মে থাকতে থাকতেই সরে যান। খুব কম মানুষের ক্ষেত্রেই নিজের সম্পর্কে এই সঠিক ধারণা করার ক্ষমতা লক্ষ করা যায়। জিনিয়াস চুনী গোস্বামীর এটাই অনন্যতা! অনেকের লেখায় পড়েছি, যে চুনী গোস্বামীর কাছে নাকি খুব সহজে স্বচ্ছন্দ হওয়া যেত না। নিজেকে একটু ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখতেই তিনি পছন্দ করতেন। সে হয়তো হবে। কিন্তু সেদিনের সেই সাক্ষাৎকারের সময় আমার মতো অতি অকিঞ্চিৎকরের সঙ্গে তিনি যে রকম খোলামনে হাসি ঠাট্টা করেছিলেন, প্রশ্নের অকপট জবাব দিয়েছিলেন, তাতে কিংবদন্তীকে মনে হয়েছিল একান্ত আপন – অত্যন্ত আন্তরিক।

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।