আমরা ভারতীয়রা অত্যন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী যে আমরা হিমালয় পবর্তমালার একটা বিরাট অংশকে আমাদের দেশের মধ্যে পেয়েছি। যুগ যুগ ধরে আমরা হিমালয়কে ব্যবহারও করছি নানাভাবে। মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে, নানান তাগিদে হিমালয়ের পর্বতে, অরণ্যে, কন্দরে, হিমবাহে, উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আমাদের দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীও এই পর্বতমালা।

কিন্তু সেই পর্বতে আরোহণও যে এক অভিযান হয়ে উঠতে পারে, সেটা আমরা ভারতীয়রা শিখেছি অনেক পরে। সত্যি কথা বলতে আমাদের মধ্যে প্রকৃত উৎসাহ জেগেছিল তেনজিং নোরগের এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণের সাফল্যের পর। ভারতে সেই প্রথম হিমালয়কে সামনে রেখে পাহাড় চড়া বা পাহাড়ে অভিযানের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। গড়ে উঠল ভারতের প্রথম পাহাড় চড়ার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (HMI) এই পশ্চিমবঙ্গেরই শৈলশহর দার্জিলিংয়ে।

সেখানে প্রথম কয়েক বছর শিক্ষার্থী হিসেবে শুধু ছেলেদেরই পাওয়া গেল, কিন্তু ক্রমে মেয়েরাও পিছিয়ে থাকল না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মেয়েদের যোগদান বাড়তে থাকল।

আমার পাহাড়ে যাওয়া বা এই ট্রেনিং নেওয়া কিন্তু একেবারেই আচমকা। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে যখন কলেজে ভর্তি হলাম, সেখানে এনসিসি-তে যোগ দিলাম। বছর দেড়েকের মধ্যেই যথেষ্ট ভাল ক্যাডেট হিসেবে সুনাম অর্জন করলাম। হঠাৎ একদিন আমাদের যিনি ট্রেনিং দিতেন সেই সুবেদার সাহেব একটা সার্কুলার দেখিয়ে আমাদের জানালেন যে মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিংয়ের জন্য NCC স্কলারশিপ দেবে— যারা উৎসাহী তারা নাম দাও। উৎসাহের আতিশয্যে নামও দিয়ে দিলাম আর সিলেক্টেডও হয়ে গেলাম।

দার্জিলিং পৌঁছে আমার দেখা হল তেনজিং নোরগের সঙ্গে। এত বড় মাপের একজন মানুষ, বিশ্ববরেণ্য, এভারেস্টের চূড়ায় তেরঙ্গা ওড়ানো বীর, সাহসী, দুরন্ত এক পবর্তারোহী যে এত সাদাসিধে এবং সরল মনের মানুষ হতে পারেন সেটা দেখে অবাক হয়েছিলাম।

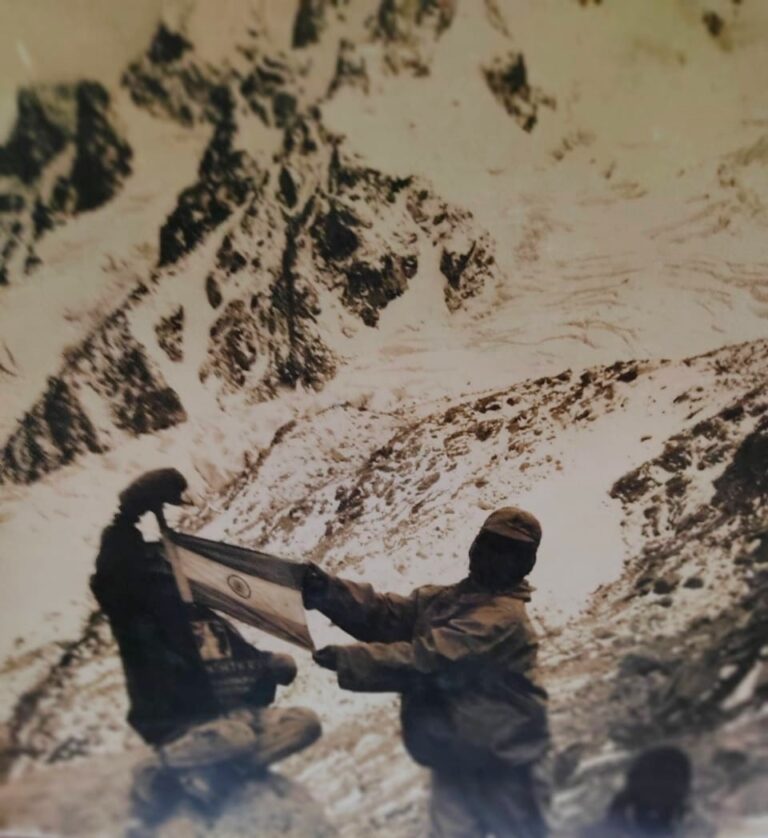

১৯৬৪-তে বেসিক এবং ১৯৬৭-তে অ্যাডভান্স ট্রেনিং করে আসার পর অভিযান করার ভূত চাপল মাথায়। অনেক পরিকল্পনা, খোঁজ ইত্যাদির পর ৮ জন মেয়েকে নিয়ে তৈরি হল পূর্ব ভারতের প্রথম মহিলা পবর্তাভিযাত্রী দল— উদ্দেশ্য গাড়োয়াল হিমালয়ের নন্দাঘুন্টি শিখর আরোহণ। ১৯৬৭-এর অক্টোবরের প্রথম দিকে পথিকৃৎ মহিলা পবর্তারোহী সংস্থার ব্যানারে এই দলটি যাত্রা করবে এমন যখন স্থির করা হল ঠিক তেমন সময়েই দিল্লির Indian Mountaineering Foundation থেকে নির্দেশ এল এই অভিযান বন্ধ করার। কারণ, আমাদের দলে অ্যাডভান্স ট্রেন্ড সদস্য আমি বাদে আর কেউ ছিল না। আর IMF-এর নিয়ম অনুযায়ী ২০,০০০ ফিট ওপরে কোনও শৃঙ্গে অভিযান চালাতে গেলে দলের চল্লিশ শতাংশ সদস্যের অ্যাডভান্স ট্রেন্ড হওয়া আবশ্যক।

অনেক তুলকালাম, ঝগড়াঝাঁটি, দৌড়ঝাঁপ ও দরাদরির পরে নন্দাঘুন্টির বদলে আমরা পেলাম রোনটি (১৯,৮৯৩) শিখরের জন্য অনুমতি। সেই প্রথম অভিযানের সাফল্য সারা দেশে স্বীকৃত হল এবং মেয়েরা যে সুযোগ পেলে কঠিন কাজও করতে পারে তারও দৃষ্টান্ত হয়ে রইল সেই রোনটি অভিযান। তারপর আজ তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই এভারেস্ট আরোহণকারী মেয়েদের ছড়াছড়ি।

তবে আমাদের সময় কাজটা এখনকার মতো এত সহজ ছিল না। সে সময়কার সামাজিক পরিমণ্ডল, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, পারিবারিক অ-পৃষ্ঠপোষকতা, সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা সবকিছুই চরম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি পদে নানান ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য, পারিবারিক বাধা, অর্থের অভাব, অভিভাবকদের অমূলক ভয়, সমাজের চেতনার অভাব ইত্যাদি বাধা ঠেলে আমাদের এগোতে হয়েছে। ১৯৬৭ সালে এগুলো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কেননা তখন পর্বত আরোহণ সম্পর্কে কারওই সম্যক কোনও ধারণা ছিল না। সেসময় চোখের বাইরে দূরে কোনও অজানা পরিবেশে, অচেনা লোকজনের সঙ্গে, অচেনা কোনও স্থানে প্রথম পা ফেলা এবং প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের অভিযানকে সফল করে ফিরে আসা— খুব একটা পরিচিত চিত্র ছিল না।

এখন অবস্থাটা পাল্টেছে অনেকটাই। এখন মেয়েরা যেটা ভাবে, সেটাকে কাজে পরিণত করতে তাদের খুব একটা বেগ পেতে হয় না। এছাড়া সুযোগ-সুবিধা, উন্নত মানের সাজ-সরঞ্জামগুলোর সাহায্যে ম্যাপ ও রুট নির্ধারণ, রাস্তাঘাট, যানবাহন (পাহাড়ের পথে) সবই যথেষ্ট সহজপ্রাপ্য ও উন্নততর। কিন্তু তবুও যতটা প্রসার হওয়া দরকার ছিল ততটা কিন্তু এখনও হয়নি।

তারপর এক নতুন ধারা যোগ হয়েছে, একজন বা দুজন সদস্যের অভিযান। এতে আগের অভিযানের যে রোমাঞ্চ ছিল তা কিছুটা কমেছে বলেই আমার মনে হয়। পর্বতারোহণ একটা টিম গেম। একা একা ৪টে গোল করলে গোলদাতার সুনাম হয় ঠিকই কিন্তু জয়টা হয় সেই টিমের। পর্বতারোহণের ক্ষেত্রেও এই ধরনের মনোভাব নিয়েই আমরা চলেছি সে সময়। একটা দলে ১০, ১২, ১৫ জন সদস্য থাকলেও তার মধ্যে বেশিরভাগ সদস্য সবশেষ অর্থাৎ ওই অভিযানের সর্বোচ্চ উচ্চতার ক্যাম্পে পৌঁছলেও সামিট অর্থাৎ শৃঙ্গ আরোহণকারীর সংখ্যা হয়তো দুই বা তিন হত, এবং সেটা নির্ধারিত হত দলনেতার নির্দেশে। পুরো টিমেরই দলনেতার প্রতি আনুগত্য এবং আস্থা থাকত। একটা টিম বা দল হিসেবে কোনও অভিযানে যাওয়া এবং একা একা অভিযানে যাওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। শারীরিক ক্ষমতা, ক্লাইম্বিং কেপেবিলিটি বা উদগ্র মনোবলের কথা আমি বলছি না। বলতে চাইছি দলে থাকলে শৃঙ্খলাবোধ, দলগত ঐক্য, সহমর্মিতা, নেতার নির্দেশ পালন, দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও গড়ে ওঠে।

আরও পড়ুন: ভারতের প্রথম আধুনিক মহিলা চিকিৎসক আনন্দী যোশি

সে সময় আর এ সময়ের তফাৎ আরও আছে। তখন মেয়েরা নিজেদের সম্পর্কেও তত ওয়াকিবহাল থাকত না— তাদের নিজেদের কী ধরনের ক্ষমতা আছে সেটা পরীক্ষা করার বিশেষ সুযোগও ছিল না। তাদের মানসিকতা তৈরি করে দেবার মতো কোনও আবহ বা পরিস্থিতিও ছিল না। অ্যাডভেঞ্চার বা কঠিন কোনও আউটডোর অ্যাক্টিভিটির জন্য তাদের তৈরি হওয়ার মতো কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছিল না। তবুও মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে, সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে দেখিয়েছে।

এখন সর্বক্ষেত্রেই মেয়েদের পথ সুগম। ছোটবেলা থেকেই তারা অনেক কিছু দেখবার, জানবার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের সময়কার অনেক অ-প্রবেশের জায়গায় তাদের প্রবেশ ঘটেছে। যেমন আর্মি, এয়ারফোর্স, পুলিশ ইত্যাদি। আমাদের সময় তো আমরা রোয়িংও করতে পারতাম না। তাও মেয়েদের দলগত পর্বতারোহণ যতটা এগোনো দরকার ছিল ততটা কিন্তু এগোয়নি। যোগ্যতার কিন্তু অভাব ঘটেনি— অভাব আছে সময়ের, অভাব আছে মানসিকতার, অভাব আছে পারিপার্শ্বিকতার। অজানা, অচেনার ভয়টাও কেটে গেছে। এখন মুঠোফোন বা টিভিতে চোখের সামনে অবারিত শ্রবণ ও দৃশ্য সেই রহস্যের উন্মাদনাকে কমিয়ে দিয়েছে। আজকের নারী সব কিছুই হিসেব করে করে। তারা আরও নতুন নতুন উন্মাদনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ১৫ দিন বা ১ মাস শহুরে জীবন থেকে বাইরে গিয়ে জলে-জঙ্গলে-পাহাড়ে বিচরণ করার মধ্যে তাঁরা হয়তো আর ততটা রোমাঞ্চ পায় না, যতটা তারা মলদ্বীপে গ্লাস বোটে বা শখের স্কুবা ডাইভিং করে পায়। তবে ব্যতিক্রম কি নেই! অবশ্যই আছে। বচেন্দ্রী পাল, কুংগা ভুটিয়া, ছন্দা গায়েন, পিয়ালী বসাক, টুসি দাসের মতো মেয়েদেরও তো আমরা পেয়েছি। আজ নারী দিবসের মাসে স্যালুট জানাই পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লড়াকু, অদম্য মনোবলের অধিকারী সেই মেয়েদের যারা প্রচলিত পথের থেকে একটু সরে গিয়ে অন্য পথে হেঁটে নিজেদের এবং দেশকে গর্বিত করেছে।

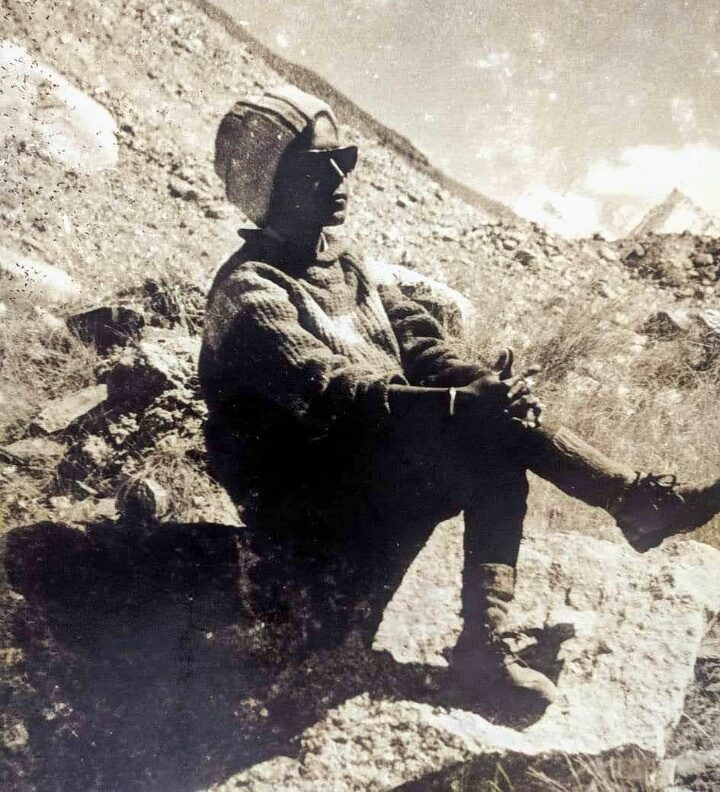

ছবি সৌজন্য: লেখকের ব্যক্তিগত অ্যালবাম

কোলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি। পূর্বভারতের প্রথম মহিলা পর্বতাভিযাত্রী দলের সংগঠক ও দলনেত্রী। মোট বারোটি অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়াও ট্রেকিং, রক ক্লাইম্বি্ং ও অন্যন্য নানা এ্যডভেঞ্চারের আঙিনায় তাঁর অনায়াস বিচরণ। অর্জনে আছে প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্সও। গান, কবিতা ও নাটক তাঁর শখ। ৭২ বছর বয়সে ১৪০০০ ফুট উচ্চতার 'চন্দ্রতাল'-এ গিয়ে প্রথম অভিযানের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছেন। ৭৫ বছর বয়সে দিদি নং ওয়ান হয়েছেন। যুবদপ্তরের অধীনে পর্বতারোহন ও অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের অন্যতম কার্যকরী সদস্য। তেনজিং নোরগে এওয়ার্ড সহ নানা সম্মানে ভূষিত। নিজের একটি ফাউন্ডেশন আছে যা পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে।

One Response

সমৃদ্ধ হলাম।