আমার উনিশ শতকের কলকাতার কাঠখোদাই বইয়ের প্রস্তুতি অনেকটাই এগিয়ে গেছে। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে প্রচুর ছবি ইতিমধ্যে সংগ্রহ করতে পেরেছি। প্রচুর শ্রম ও সময় দিয়ে এইসব ছবি এডিট করছি, রোজগারের বেশিরভাগ অর্থই ব্যয় হচ্ছে এই বইয়ের জন্য। তখনও জানি না কে প্রকাশ করবে। মন খারাপ হয়ে থাকে একটাও অরিজিনাল ছবি তখনও অবধি হাতে আসেনি। ভিক্টোরিয়া গিয়ে দেখেছি। কী অবলীলায় কালো রেখার উপর তুলো আর রং দিয়ে হাতে করে বুলিয়ে দিয়ে গেছে এইসব শিল্পীরা, অবয়বের মধ্যে থেকে রং বেরিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। ছবি হবে সামগ্রিক দৃষ্টিতে। এইসব ছবি যামিনী রায় ভিক্টোরিয়াকে দিয়ে গেছেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রেখেছেন তাঁর কাছে সরসী কুমার সরস্বতীর সংগ্রহ, বিশেষ অনুরোধে ব্যবহার করার অনুমতি পেলাম। ওঁর লেখাও যাচ্ছে এই বইয়ে।

বটতলায় হন্যে হয়ে ঘুরছি কিন্তু কোথাও কোনও কিছুর সন্ধান মিলল না। একটা শিল্প কেমন হারিয়ে গেল! যাঁরা কয়েকজন কাজ করছেন তাঁরা কেবল বিজ্ঞাপন ইত্যাদির প্রয়োজনে কিছু কাঠের উপর অক্ষর বা হালকা ছবি করছেন। তাঁদের দিয়ে আমি চেষ্টা করলাম উনিশ শতকের কিছু বড় ছবির প্রতিলিপি করানোর। অনেকদিন লেগে থেকে প্রায় ৩২ টা বড় ছবির ব্লক করাতে সক্ষম হলাম। জানি না এদেরও কতদিন আর পাওয়া যাবে। ওই কাঠের ব্লক থেকে ওখানকার এক প্রেসে কিছু প্রিন্ট করলাম যা আজও আছে। যাঁরা করেছেন তাঁরা আর কেউই নেই। এমনকি সেই প্রেসটিও আর নেই। এইসব কাজের যে অসাধারণ নিজস্বতা ছিল, সেটা ধীরে ধীরে এখন অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন। (wood block printing)

উনিশ শতকের শেষের দিকে বটতলা থেকে এর চাহিদা কমতে থাকে কেননা বাজারে তখন এসে গেছে লিথোতে ছাপা বড় বড় ছবি। কিন্তু প্রকাশনীতে কাঠ-খোদাই ইলাস্ট্রেশন তখনও বেশ জনপ্রিয়। পঞ্জিকায় একচেটিয়া কাঠ-খোদাই করা ছবির চাহিদা রয়েছে।

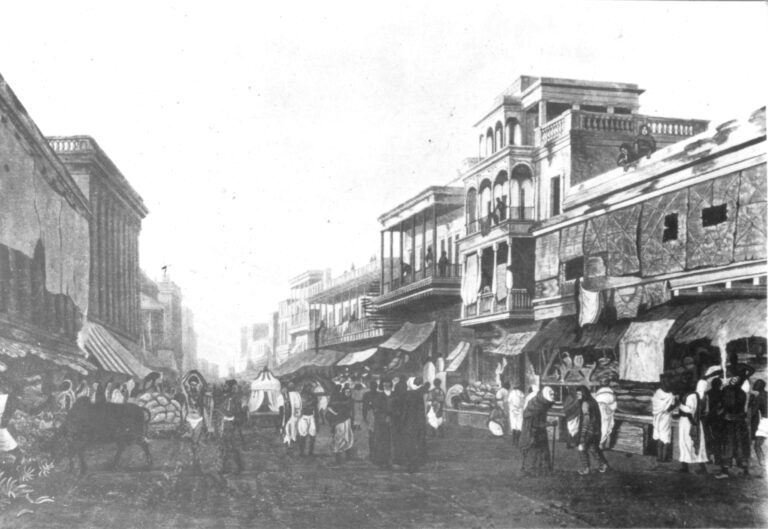

এই বটতলায় (গরান হাটা) উনিশ শতকের মাঝামাঝি আর্ট স্কুল গড়ে ওঠে। এখান থেকে অনেক কাঠ-খোদাই শিল্পী শিক্ষা নিয়েছেন, লিথো ছাপা শিখেছেন, মূর্তি গড়া শিখেছেন— বেশিরভাগই ইউরোপিয়ান শিক্ষকের হাত ধরে। এই চিৎপুর বটতলা কলকাতায় এনে দিয়েছে সাহিত্য সংস্কৃতির এক জোয়ার। জোয়ার হলে তার ভাটাও থাকে। সেই ভাটা আসতে শুরু করল ১৯৩০ এর পর থেকে। যদিও কাঠখোদাই শিল্পের ভাটা এসেছিল তাঁরও আগে যখন মেটাল ব্লক বাজারে এসে গেল, অর্থাৎ ১৯০৩ থেকে। এরপর ক্রমেই নানা জোয়ার ভাটায় বটতলা ভেসেই গেছে। কিন্তু ডুবে যায়নি।

তবে একসময় যেসব বাড়ি নানা উৎসবে মাতিয়ে রাখত বটতলাকে, প্রতি মুহূর্তে উছলে পড়ত সেইসব বাড়ির বৈভব, সে সব এখন আর নেই। সব স্তব্ধ। বাড়িগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যকে বুকে করে আগলে। আর সেইসব ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করে এক শ্রেণীর বহিরাগত মানুষ বটতলাকে দখল করে ইতিহাস-মুক্ত করতে লেগে গেছে।

এই বটতলায় কী ছিল না! এখান থেকেই শিক্ষার জন্য স্কুল গড়ে ওঠে, নাটকের জন্য মঞ্চ, বাড়িতে বাড়িতে নানা গান-বাজনার মেহেফিল, সারা দেশ থেকে গানের ওস্তাদদের আগমন, হাফ আখড়াই ফুল আখড়াই গানের আসর… বটতলার প্রকাশনা কলকাতাকে মাতিয়ে রেখেছে দশকের পর দশক। ঠাকুরবাড়ির কথা তো ছেড়েই দিলাম। একটা দেশে একটা ঠাকুরবাড়ি একটা শতাব্দীর জন্য অনেক।

ফিরে আসি আমার বটতলার অনুসন্ধান নিয়ে। এই কিছুদিন আগেও ওখানে অনেক ছোট ছোট প্রেস ছিল, যেখানে ধুলো মেখে পড়েছিল অনেক লিথো স্টোন, যে স্টোনে কত কত ছবি আঁকা হয়ে ছাপা হয়েছে। বহু স্টোনে রয়ে গেছে পুরনো আঁকাটা, যে জহুরি জানে কীভাবে এসব সংগ্রহ করে রাখতে হয়। ওখান থেকেই শুনলাম রাজস্থান থেকে কারা এসে এই পাথর নিয়ে গেছে, আবার এখানকার কেউ কেউ নিয়ে গেছে। একসময় এখানকার চোরবাগান কাঁসারিপাড়া থেকে প্রচুর লিথো প্রিন্ট বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। যার চাপে এই কাঠখোদাই ছবি বাজার থেকে উঠে যেতে লাগল।

আমার বইতে কলকাতার এই হারিয়ে যাওয়া কাঠখোদাই শিল্পটিকে মাটি খুঁড়ে বের করে আনতে চাই, যার গায়ে এই কলকাতারই নিজের মাটির গন্ধ লেগে আছে। এই শিল্পটিকে বুঝেছিল ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়াম, তারা রুডিয়ার্থ কিপ্লিংয়ের সংগ্রহ করা অনেক কাঠ-খোদাই ছবি যত্ন করে রেখে দিয়েছে। আমি তাদের সংগ্রহ থেকে সাহায্য পেলাম। বইয়ের ডামি তৈরি করতে পেরেছি। নবীনের (নবীন কিশোর, সিগাল বুকসের মালিক) কাছ থেকে দিল্লিতে ইব্রাহিম আলকাজি কথা-প্রসঙ্গে শুনেছিলেন যে আমি কলকাতার উনিশ শতকের কাঠ-খোদাই নিয়ে বই করছি, তিনি শুনে তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন কলকাতায় এসে আমার কাছ থেকে ডামি দেখবেন। তিনি এসেছিলেন কদিনের মধ্যে আমার ফ্ল্যাটে নবীনকে সঙ্গে করে। ডামি দেখেই বলেছিলেন তিনি বইটি ছাপতে চান। এর জন্য অনেক টাকা অগ্রিম দিতেও চান ইত্যাদি। পরে ঠিক হয় নবীন তার সদ্য গঠিত সিগাল প্রকাশনা এই বই দিয়েই শুরু করতে চায়। আমিও রাজি হয়ে গেলাম।

পরের ব্যাপারগুলো অনেকটা স্বপ্নের মতো এগোতে থাকে।

মনে হচ্ছে বটতলার অন্ধকারের সেইসব শিল্পীরা হঠাৎ করে কলতান জুড়ে দিয়েছে, তাঁরা আলোয় ফিরছে।

(চলবে)

ছবি সৌজন্য: লেখক, Istock

জন্ম কলকাতায় ১৯৫০ সালে। নিজে শিল্পী, বহু শিল্প বিষয়ক ইতিহাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দীর্ঘ বছর যাবত উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তার উল্লেখযোগ্য বই Woodcut prints of nineteenth century Calcutta (১৯৮২), উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই শিল্পী প্রিয় গোপাল দাস (২০১৩), আদি পঞ্জিকা দর্পণ (২০১৮, বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত), কলকাতার কাঠ খোদাই ( ২০২২) রাজ্য সরকারের বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার ২০২২।