জয়পুর। রাজস্থানের পিঙ্ক সিটি নয় কিন্তু!

সম্বলপুর। ওডিশার জেলা শহর নয় কিন্তু!

ডুয়ার্সে দুটি গ্রাম আছে জয়পুর আর সম্বলপুর নামে। জয়ন্তী নদীর ধারে। তবে সেখানে বসতের অবশ্য একটা ট্রিলজি আছে। জয়পুর, সম্বলপুরের সঙ্গে জিৎপুর। জিৎপুর অবশ্য নিখাদ উত্তরবঙ্গীয় নাম। যেমন কালীপুর, ব্রহ্মপুর। তলা, গুড়ি, ডাঙা ইত্যাদিও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার নামের অনুষঙ্গ। সে অন্য প্রসঙ্গ। আপাতত জয়ন্তীর কাছে ফিরে যাই। জয়ন্তী নদী। মেঘালয়ের খাসি-জয়ন্তিয়ার সঙ্গে শুধু নামের নয়, প্রাকৃতিক মিলও আছে। জয়ন্তী নামে বসতও আছে। লোকের কথায়, সে হল ডুয়ার্সের সৌন্দর্য্যের রানি। ডুয়ার্সে বেড়াতে গেলে লোকের অবশ্য গন্তব্য হয় জয়ন্তী। রাজাভাতখাওয়া পেরিয়ে গহীন বনের ভিতর দিয়ে পথ। পিচঢালা রাস্তায় ডানা মেলে প্রজাপতি। কত তাদের রং!

কিন্তু মোহিত হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রংয়ের খেলা দেখবেন, সে উপায় নেই। হঠাৎ হাজির হতে পারে মূর্তিমান গজরাজ। কখনও একা, কখনও পালে। ক্ষতি নাও করতে পারে। কিন্তু বিশাল বপুর সামনে নিশ্চিন্তে দাঁড়াতে পারে ক’জন? কিংবা পাশ দিয়ে ছুটে যেতে পারে বাইসনের পাল! কোনও দিকে তাকায় না। মাথা নিচু করে শিং উচিয়ে শুধু ছুটে যায়। সামনে যা পড়ে তেড়েফুঁড়ে উড়ে যায় সেই ছুটে চলার জেরে। প্রজাপতি দেখা মাথায় ওঠে।

মন কিন্তু খারাপ হবে না। এক জায়গায় নাই বা দাঁড়ালেন! যত এগোবেন, ততই যে রামধনুর বাহার। চারপাশে সবুজের মাঝেও যে খেলা করে কত রং! সবুজও ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায়। দূরে আবার নীল আভাস। বক্সা পাহাড়। ভুটান-বাংলা সীমান্ত বোঝাতে যেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। অপার সৌন্দর্য্য নিয়ে ধ্যানমৌনী।

জয়ন্তী যাওয়ার পথ ভাগ হয়ে রাস্তা চলে বক্সা পাহাড়ের দিকে। আবার রং বদলায়। বাঁয়ে একের পর এক বনবস্তি। অন্য নাম নেই। দূরত্ব দিয়ে বনবস্তির নাম। ২৮ মাইল, ২৯ মাইল, ৩০ মাইল। পোস্ট অফিসও এই নামে গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করে। কখনও সবুজ ধানের খেত, কখনও হলুদ সর্ষের আবাদের মাঝে কিছু পরিবার। মূলত নেপালিভাষী। আশপাশে বড় বাজার নেই। স্কুল-কলেজ অনেক দূরে। চিকিৎসা বলতে সেই আলিপুরদুয়ার হাসপাতাল। বিনোদনের বাহ্যিক আড়ম্বর নেই। বনগ্রামের মানুষের তাতে আক্ষেপ নেই। চাহিদাও তেমন নেই। প্রকৃতিই ওদের বাঁচিয়ে রাখে। সর্বংসহা প্রকৃতির মতোই ওদের চরিত্র। হেসে কথা বলাই দস্তুর ওখানে।

হিংসা ওখানে ব্রাত্য। প্রাণিকূলেও তেমন হিংসা নেই। হাতি আসে, ফসল খায়, ক্ষতি করে। এই পর্যন্ত। চিতাবাঘ বাড়ির আশপাশে ঘুরলেও ভয়ডরের কারণ নেই। বক্সা, জয়ন্তী এলাকার বনগ্রামগুলিতে ‘সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট’ মেনে চলে মানুষ, বন্যপ্রাণি। লেখার শুরুতে জয়পুর, জিৎপুর, সম্বলপুরের উল্লেখ ছিল। তাদের একদিকে জয়ন্তী নদী। অন্যদিকে, কিছুটা দূরে পানবাড়ির জঙ্গল। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অংশ। বর্ষায় নদী ফুলেফেঁপে উঠলে জঙ্গল-নদীর মাঝে বন্দি বসত। কোথাও পালানোর উপায় নেই। নদীই গ্রামবাসীদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

এই জয়পুরের বাসিন্দা তাড়ো হেমব্রম। ফি বর্ষায় নদীর ভাঙন তাঁকে তাড়ায়। নদী তাঁর জমি ভাঙে, বাড়ি ভাঙে। বর্ষা গেলে আবার নতুন জায়গায় ঘর বাঁধেন সপরিবার। নিজেও জানেন, এই ঠিকানা অস্থায়ী। পরের বার আবার আস্তানা সরাতে হবে। ডাকঘর জানে, তাড়ো হেমব্রমের স্থায়ী ঠিকানা নেই। নামেই তাঁকে খুঁজতে হবে। এই জয়পুর, জিৎপুর, সম্বলপুরে মানুষের বসতে নিত্য আনাগোনা বন্যপ্রাণির। হাতি, চিতাবাঘ, বাইসন, হরিণ। তাড়ো হেমব্রম, ফিলিপ মুর্মুরা ওখানে জন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচেন বটে, কিন্তু জন্তুদেরও ওঁদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। সম্বলপুরে গেলে শুনবেন, বাইসন এলে আর জঙ্গলে ফিরে যেতে পারে না। মাংস তো বটেই, হাড়, চামড়া শুদ্ধু হজম হয়ে যায়। জঙ্গল আর নদীর মাঝে আটকে থেকে দিব্যি বাঁচেন এই গ্রামগুলির বাসিন্দারা। আলিপুরদুয়ার জেলায় শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এঁদের বাস। পঞ্চায়েত দফতর বলুন আর বাজার বলুন, সবই শামুকতলা হাটে।

শামুকতলা উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাট। কিন্তু এখন আর ওঁরা শামুকতলা যান না সবসময়। জয়ন্তী নদীর উপর সেতু নেই যে! জল কম থাকলেও সাইকেল ঘাড়ে যেতে হয়। কিংবা হেঁটে। তার চেয়ে বরং সাইকেলে, মোটরবাইকে, আজকাল টোটোতেও চলে যাওয়া যায় পাশের গ্রাম পঞ্চায়েত টটপাড়ার যশোডাঙায়। নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র। পাশে ব্লক অফিস। নতুন রাস্তা জয়ন্তী নদীর ধার পর্যন্ত। সুবিধা অনেক হয়েছে। আবার রাস্তা দিয়ে জঙ্গলের সামগ্রী লুঠও হচ্ছে। জয়পুর, জিৎপুর, সম্বলপুরে তবু সহনশীলতা আছে। সাঁওতাল মহল্লা। নদী, জঙ্গলের মাঝে এক আশ্চর্য প্রকৃতির সন্ধান এখনও ট্যুর অপারেটররা পাননি। অথচ অন্তত তিনটে দিন অনায়াসে কেটে যেতে পারে জঙ্গলের প্রান্তে সাঁওতাল মানুষগুলির সাহচর্যে, আতিথেয়তায়। ফাঁকা প্রান্তরে নিঃশব্দে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে কয়েক ঘণ্টা। বক্সা-জয়ন্তী বেড়াতে এসে ঢুঁ মারা যেতেই পারে এই গ্রামগুলিতে।

বক্সার পথের কথা বলছিলাম। একের পর এক বনবস্তি পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ। সানতোলাবাড়ি। নেপালি ভাষায় কমলালেবুকে সানতোলা বলা হয়। এখানে বসে কমলালেবুর হাট। বক্সাদুয়ার, তাসিগাঁও, লেপচাখাঁ, উচলুম, আদমা থেকে কমলালেবু পিঠে নিয়ে এখানে আসেন পাহাড়বাসী। বাইরের মহাজনরা কিনে নেন। সম্ভবত সেই কারণে নাম সানতোলাবাড়ি। উত্তরবঙ্গে এমন অনেক জায়গার নামের সঙ্গে বাড়ি শব্দ আছে। সানতোলাবাড়ি ঢোকার মুখে বাঁ হাতে সুউচ্চ ঘন সেগুন বন। সে একেবারে গম্ভীর। কিছুটা ছমছমেও! মাত্র গুটিকয়েক পরিবারের বাস এই সানতোলাবাড়িতে। এটাই বক্সা পাহাড়ের সিংদরজা।

সানতোলাবাড়ি না গিয়ে রাজাভাতখাওয়ার পর যেখানে রাস্তা দু’ভাগ হয়, সেখান থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিলে জয়ন্তীর পথ। সেতুহীন বালা নদী পার হয়ে পৌঁছতে হয় জয়ন্তী। এখানেও জয়ন্তী নদীর ধার দিয়ে বসতি। পাহাড়ের তলায় জঙ্গলের মাঝে এই বসতিতে বাঙালিও আছে। সেই ব্রিটিশ আমলের কথা। তখন সেখানে গিয়েছিলেন কয়েক ঘর বাঙালি। তখন জয়ন্তীতে রেলস্টেশন ছিল। আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত স্টিম ইঞ্জিনে টানা ট্রেন চলত। যাত্রী পরিবহণ এক কামরার গাড়িতে। মূলত ডলোমাইট পরিবহণের জন্য রেলপথ গড়েছিল ব্রিটিশরা। সেই সুবাদে বেশ কিছু ডলোমাইট উত্তোলন কোম্পানিও ঘাঁটি গেড়েছিল জয়ন্তীতে। সৌন্দর্যের রানি তখন বাণিজ্যেরও রানি। রেল আর ডলোমাইট কোম্পানিতে কাজ করার জন্য বাঙালিরা গিয়েছিলেন জয়ন্তীতে। তাঁরাই কেউ কেউ রয়ে গিয়েছেন। এলাকায় জীবিকা জুটিয়ে নিয়েছেন। তবে জয়ন্তীর সেই বাণিজ্য অনেকদিনই আর নেই। পরিবেশ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞায় বন্ধ হয়ে গেয়েছে ডলোমাইট উত্তোলন।

জঙ্গলের কোর এরিয়ায় বন দপ্তরের নির্দেশিকায় থেমে গিয়েছে ট্রেনের চাকাও। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও এখনও রেললাইন ঢাকা পড়ে থাকলেও স্টেশনের চিহ্নমাত্র নেই জয়ন্তীতে। পর্যটন এখন এখানকার একমাত্র পেশা। বন, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি এবং কলকাতা বিদ্যুৎ দফতরের বাংলো ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কিছু লজ, হোম স্টে খুলেছেন। প্রকৃতি এখানে তার সম্পদের পসরা খুলে বসে আছে। জয়ন্তীবাজার থেকে হেঁটে গেলে পুখরি। জঙ্গলের মাঝে জলাশয়। চারপাশে গাছের পাতা পড়ে ভরে থাকে জল। দূষিতও হয়। তবু এই জল স্থানীয়দের কাছে পবিত্র। রোগ নিরাময়ে এই জল পান করে থাকেন তাঁরা। বুদ্ধপূর্ণিমায় এখানে গাছের তলায় পুজো হয়। যে যা নিয়ে যান ফলমূল, তাই কেটে নিবেদন করা হয় মূর্তিহীন দেবতাকে।

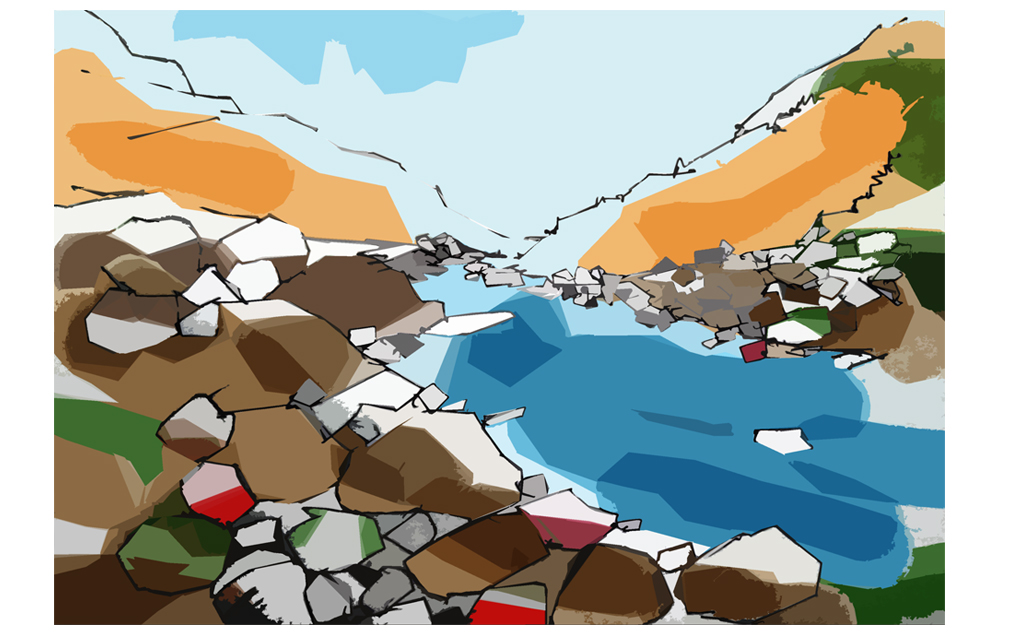

পুখরিকে ঘিরে আশ্চর্য এক লোকগাথা প্রচলিত আছে ওখানে। বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে নাকি পুখরির জলে ভেসে বেড়ায় সোনার হাঁস। কেউ দেখেছে বলে প্রমাণ মেলেনি বটে। কিন্তু এই লোককথাই সম্ভবত বাঁচিয়ে রেখেছে জলাশয়কে। জয়ন্তীর আর এক আকর্ষণ মহাকাল। জয়ন্তী বাজার থেকে হেঁটেই যেতে হয়। নদীর ওপর দিয়ে। পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে। বড় বড় পাথর। বোল্ডার বললে সবাই বোঝে। গুহার মধ্যে মহাকাল মন্দির। বর্ষায় যাওয়ার উপায় নেই। জলে ভরে থাকে নদী। তার তখন রূদ্ররূপ। ঘোলা জলে ফুঁসে চলে স্রোত। গাছপালা তো বটেই, বড় বড় বোল্ডারও সেই স্রোতের টানে গড়ায় নিচের দিকে। সেই গাছ, পাথরের ধাক্কায় সমতলে বিপদ নামে। জয়ন্তী বাজারের পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লোহার সেতুটি এর সাক্ষী। ১৯৯৩-এর বন্যায় গাছ, পাথরের ধাক্কায় ভেঙে গিয়েছিল ডলোমাইট পরিবহণের জন্য ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ওই সেতুটি। জয়ন্তীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল ওই সেতু।

বর্ষা বাদে অন্য সময় নদীর উপরকার পাথর ডিঙিয়ে মহাকালে যাওয়া যায়। নানা চেনা-অচেনা গাছ, গুল্মের সারি ওই পথে। মহাকাল সারা বছরই ধ্যানমগ্ন থাকে। বছরে একটি দিন সেখানে মেলা বসে। শিবরাত্রি উপলক্ষে। পালে পালে মানুষ আসেন। রাতভর পুজো চলে। মেলাও সারা রাত। জঙ্গল, নদীর বুকে রাতযাপন। মাথার ওপর খোলা আকাশ। এর আকর্ষণই আলাদা। জীববৈচিত্র্যের অপার সম্পদের স্বরূপ চিনতে, চেনাতে প্রকৃতিপ্রেমী বেসরকারি সংগঠনগুলি ওখানে ডিসেম্বরের শেষে নেচার স্টাডি ক্যাম্প করে। পর্বতারোহণ শিবিরও হয়। কচিকাঁচারাও অংশ নেয় তাতে। জয়ন্তী নদীর বুকে তাঁবু পড়ে সার সার। কখনও গাছের আড়ালে জঙ্গলের ধারে। নতুন প্রজন্ম দিন কয়েক থেকে প্রকৃতির পরিচয় জেনে রোমাঞ্চিত হয়।

জয়ন্তী বাজার থেকে হেঁটে জয়ন্তী নদী পার হলে ভুটিয়া বস্তি। বন দফতরের তৎপরতায় এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাদের সরানো হয়েছে সমতলে, আলিপুরদুয়ারের কাছে পাইটকাপাড়ায়। কয়েক ঘর যেতে চাননি। পাহাড়ি আরণ্যক পরিবেশে যাদের আজন্ম বেড়ে ওঠা, সমতলের খোলা প্রান্তর যে তাঁদের কাছে বধ্যভূমি! এঁদের অনড় মনোভাবের কাছে তাই হার মানতে হয়েছে বন দফতরকে। আদিবাস আঁকড়ে পড়ে আছেন তাঁরা। জয়ন্তী বাজারের কয়েক ঘর বাঙালি বাদ দিলে জয়ন্তী, বক্সা, রাজাভাতখাওয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাংলা ভাষা নেই। মূলত নেপালি ভাষাভাষীদের বাস।

সেই কবে বনসৃজনের জন্য এদের পূর্বপুরুষদের জমিজিরেত দিয়ে বনবস্তির পত্তন ঘটিয়ে ছিল ব্রিটিশরা। নাগরিকত্ব পঞ্জিকরণের কোনও ধারাতেই আর এদের অভারতীয় প্রমাণ করার যৌক্তিকতা নেই। তবে কাগজ চাইলে ক’জন দেখাতে পারবেন, সন্দেহ আছে। প্রকৃতির অলসতায় আচ্ছন্ন এখানকার বাসিন্দারাও। বনের পথে পা ছড়িয়ে বসে থাকে পাম্পু বস্তির কিশোরী, তরুণী। পুরুষরা দুধ নিয়ে ছোটেন আলিপুরদুয়ার শহরে। জঙ্গলকেন্দ্রিক এঁদের জীবিকা। জঙ্গলে খোলা বাথান (পরিশুদ্ধ বাংলায় খাটাল) এঁদের। গোরু, মোষ ঘুরে বেড়ায়। তাতে বনের ক্ষতি হলেও গোরু, মোষের দুধ দুইয়ে সংসার চলে বনবস্তিবাসীদের। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে উত্তরে এগোলেই শহরের প্রান্ত থেকে এই জঙ্গল বক্সা হয়ে ভুটান পর্যন্ত বিস্তৃত।

আলিপুরদুয়ার শহরের পশ্চিমে নোনাই নদীর উৎস এই বক্সা বনেই। শহরের উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে এই নোনাইয়ের রূপ আলাদা। গাছপালায় ঢাকা নোনাই যেন অবগুণ্ঠনে ঢাকা তন্বী রমণী। নোনাইয়ের জলে পা ডুবিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায় সময়। নোনাই আলিপুরদুয়ারের সাহিত্য, সংস্কৃতিতে ঘুরেফিরে এসেছে বারবার। নোনাই নামে সাহিত্যপত্র আছে। নোনাইয়ের ধারে বসে সাহিত্যবাসর। কবিতায় ফিরে ফিরে আসে নোনাই কাহিনি। শুধু নোনাই কেন, আলিপুরদুয়ারে নদীর নামে নানা পাগলামি আছে। কালজানি ও ডিমা নদীর নামেও বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। গানে ঠাঁই পেয়েছে ডিমা। শহরের পশ্চিম প্রান্তে এই দুই নদী। সহোদরা। সমপ্রেমী দুই নারীও বলা যায়! ডিমার স্রোত মেলে কালজানিতে। মানুষের আবেগ মিশে থাকে নদীর জলে। বর্ষায় নদীগুলি যতই ভয়ংকরী হোক, এই জলস্রোতেই আলিপুরদুয়ারের প্রাণের টান।

কর্মসূত্রে কলকাতায় দীর্ঘদিন বসবাসের পর থিতু শিলিগুড়ি শহরে। নিজেকে ডুয়ার্সের সন্তান বলতে ভালোবাসেন। গ্রামের আদি বাড়ির একপাশে বোড়ো আদিবাসী বসত, অন্যপাশে সাঁওতাল মহল্লা। বক্সার রায়ডাক জঙ্গল গ্রামের কাছেই। শৈশব, কৈশোরে বাড়ির উঠোনে চলে আসতে দেখেছেন হাতি, চিতাবাঘ, হরিণ। জঙ্গলে কুল কুড়োতে কুড়োতে আর নদীতে ঝাঁপিয়ে বড় হওয়া। প্রকৃতি আর উপজাতিরাই প্রতিবেশী। যৌবনে এই পরিবেশে কিছুকাল বাউন্ডুলে জীবনের পর সিদ্ধান্ত, সাংবাদিকতা ছাড়া আর কোন কাজ নয়।

One Response

উত্তরবঙ্গের উত্তর অংশ ডুয়ার্সের সমাজ চিত্রের দলিল এই লেখা । অনুরোধ, এখানেই শেষ না হয়ে আরো এগোক ।