সত্যজিৎ রায়। বাঙালির চিরকেলে আইকন। ঘরের লোক। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। শতবর্ষে সত্যজিতের অজস্র মণিমানিক্য থেকে গুটিকয়েক তুলে নিয়ে বাংলালাইভ সাজিয়েছে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যের ছোট্ট নিবেদন। আজ থেকে এক পক্ষকাল বাংলালাইভে চলবে সত্যজিত উদযাপন। কখনও তাঁর সুরের মায়া, কখনও তাঁর ক্যামেরার আঙ্গিক, কখনও তাঁর তুলিকলমের দুনিয়া – আমরা ধরতে চেয়েছি বিভিন্ন বিশিষ্টজনের লেখায়-ছবিতে-চলচ্ছবিতে-সাক্ষাৎকারে। আজ প্রথম দিন, তাঁর সঙ্গীত নিয়ে লিখছেন তরুণ তবলাশিল্পী সুভদ্রকল্যাণ। সঙ্গে থাকবে সুভদ্রর বাজানো সত্যজিতের কিছু অমর সৃষ্টি।

সত্যজিৎ রায়। বাঙালির চিরকেলে আইকন। ঘরের লোক। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। শতবর্ষে সত্যজিতের অজস্র মণিমানিক্য থেকে গুটিকয়েক তুলে নিয়ে বাংলালাইভ সাজিয়েছে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যের ছোট্ট নিবেদন। আজ থেকে এক পক্ষকাল বাংলালাইভে চলবে সত্যজিত উদযাপন। কখনও তাঁর সুরের মায়া, কখনও তাঁর ক্যামেরার আঙ্গিক, কখনও তাঁর তুলিকলমের দুনিয়া – আমরা ধরতে চেয়েছি বিভিন্ন বিশিষ্টজনের লেখায়-ছবিতে-চলচ্ছবিতে-সাক্ষাৎকারে। আজ প্রথম দিন, তাঁর সঙ্গীত নিয়ে লিখছেন তরুণ তবলাশিল্পী সুভদ্রকল্যাণ। সঙ্গে থাকবে সুভদ্রর বাজানো সত্যজিতের কিছু অমর সৃষ্টি।

সত্যি কথা বলতে কি, ছোটবেলা থেকে প্রায় দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা ছাড়া আর কারও সিনেমা দেখতাম না। প্রকৃতই অন্য কারও সিনেমা দেখতাম না তা নয়; তবে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাই আমার ছোটবেলার অন্যতম বিনোদন ছিল। এখনও দেখি, বার বার দেখি। কলেজে ঢোকার পর কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে এবং অন্তর্জালের কল্যাণে বিশ্বের অন্যান্য কিংবদন্তী চলচ্চিত্রনির্মাতাদের সিনেমা যখন দেখি, তখন অনুভব করি যে সত্যজিৎ রায়ের মাধ্যমেই বিশ্ব-চলচ্চিত্রের একটা বিরাট অংশের ভাবনা ও প্রকরণের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়পর্ব সারা হয়েছে।

সত্যজিতের সিনেমার যে বিশেষ ব্যাপারটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টানত তা হল তার সঙ্গীত বা আবহ। যখন আমি খুব ছোটো, তখন আমার ভালো লাগবে – এই ভেবে মা-বাবা আমায় গুপি গাইন বাঘা বাইন দেখিয়েছিল। ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’ বোঝার বয়স তো তখন নয়, সে সব ভাবিওনি। আমার আকর্ষণ ছিল বরফির ম্যাজিক, হাসি-মজার ঘটনাগুলো আর গান। সব কিছুর মধ্যে গানগুলোই আমার সবচেয়ে ভাল লাগত। শুনেছি, আমি ভাত খেতে শেখার পর ওই গানগুলো গেয়েই মা আমায় খাওয়াত! শুন্ডির রাজসভায় গানের বাজির ওস্তাদি ‘দাপট’ নয়, আমার প্রিয় ছিল গুপির গাওয়া সহজসরল গান। একটু বড় হওয়ার পর দেখলাম হীরক রাজার দেশে । এখানেও গান, হাসি, মজা তো ছিলই, আর ছিল ছন্দ মিলিয়ে কথাবার্তা। রাজনৈতিক ব্যঙ্গের বিষয়টি এখন আন্দাজ পেলেও তখন সে সব বোঝার বয়স নয়। গুগাবাবা-র মতোই এই সিনেমার গানগুলোও খুব তাড়াতাড়ি আপন হয়ে উঠল। এমনকি, ‘এসে হীরক দেশে’ গানটি গলায় গেয়ে তার সঙ্গে নিজের গালেই বাঘার ঢোলটা বাজিয়ে নিতাম। সে বেশ মজা। বন্ধুদের তো শোনাতামই, একবার শ্রী অনুপ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে এক জ্যেঠুর সঙ্গে গিয়েছিলাম ওঁর বাড়ি… ওঁকেও শোনালাম। উনি এবং ওঁর দিদি নমিতা ঘোষাল খুব আদর করেছিলেন মনে আছে।

পরবর্তীকালে যখন একটু আধটু বুঝতে শিখেছি, তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, কী অসাধারণ সঙ্গীতচিন্তা ছিল সত্যজিতের! কোথায় কতটুকু, এই বিষয়ে কী অসামান্য সংযম! এই পরিমিতিবোধই বোধহয় শেষ পর্যন্ত তাঁকে একজন সফল সঙ্গীতচিন্তক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

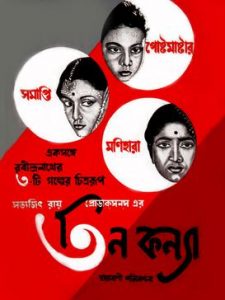

সত্যজিতের সিনেমাগুলির মধ্যে প্রথম ছ’টির– পথের পাঁচালি অপরাজিত, পরশপাথর, জলসাঘর, অপুর সংসার ও দেবী – সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, প্রথম তিনটিতে রবিশঙ্কর, তারপর বিলায়েত খাঁ, তারপর আবার রবিশঙ্কর ও শেষে আলি আকবর খাঁ। এর পর তিন কন্যা থেকে সঙ্গীত পরিচালনার ভার তিনি নিজের হাতেই তুলে নেন।

[videopress AaXksAva]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

সত্যজিৎ তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রবিশঙ্করের ছিল সময়ের অভাব। বস্তুত, রবিজিপথের পাঁচালি–র সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন এক রাতের মধ্যে। ওদিকে বিলায়েত খাঁ এবং আলি আকবর-এর ক্ষেত্রে সত্যজিতের মনে হয়েছিল যে তাঁরা সিনেমার দৃশ্যের প্রয়োজনের চেয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যকরণের প্রতিই বেশি যত্নশীল ছিলেন। সত্যজিৎ নিজের কথাতেই পাওয়া – “সত্যি বলতে কী, রাগরাগিণীর শাস্ত্রীয় রূপ অবিকৃতভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ছবিতে প্রায় নেই বললেই চলে। রাগরাগিণীর একটি নিজস্ব সত্ত্বা আছে। কোনও ছবির পিছনে কোনও পরিচিত রাগ যদি প্রচলিত পন্থায় বিস্তারিত হতে থাকে, তবে সে রাগসঙ্গীত শ্রোতার মনকে ছবি থেকে সঙ্গীতের মার্গে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে।“ (প্রবন্ধ সংগ্রহ, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ, পৃঃ ৭২)

এ ক্ষেত্রে, রবিশঙ্করের কাজ ছিল ভীষণই মাপা। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, সেখানে ঠিক ততটুকুই সঙ্গীতের ব্যবহার। সত্যজিতের সঙ্গীতভাবনা কিছুটা তাঁর সঙ্গে মিলতও, এ কথা তিনি নিজেই একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। পথের পাঁচালি দেখার সময়ে যখন শুনি রবিশঙ্করের সেতারের ঝঙ্কার, তখন সত্যিই ভেবে অবাক হই কী ভাবে একজন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী একটি বাংলা সিনেমার দৃশ্যে দৃশ্যে সৃষ্টি করে চলেছেন বিশ্বসঙ্গীতের অসামান্য উদাহরণ। অপুর সংসার–এর পর সত্যজিৎ আর রবিশঙ্কর একসঙ্গে আর কাজ না করলেও তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল অটুট। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একদিন কথা প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন, একটা কাজে বেনারস গিয়ে তিনি ও সত্যজিৎবাবু একটা গোটা দিন রবিশঙ্করের বাসভবনে তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন। রবিশঙ্কর সত্যজিতের সিনেমায় সুর সংযোজনের মাধ্যমে একটি বিশেষ ঘরানার প্রবর্তন করেন। সেই ঘরানার যোগ্য উত্তরসূরি আমার বর্তমান গুরু পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ। অপুর সংসার–এর পরবর্তী অধ্যায় হিসেবে শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালিত অভিযাত্রিক সিনেমায় অসামান্য সুর সংযোজন করেছেন বিক্রমকাকু, তাঁর গুরু পণ্ডিত রবিশঙ্করের ঘরানাকে বর্তমান যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেই।

তবে এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ উদাসীন ছিলেন। তা তো ছিলেনই না, বরং এ সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা জেনে নেওয়া যাক তাঁর নিজের কথাতেই – “আজকের চিত্রশিল্পীর কাছে কি অজন্তার কোনও মূল্য নেই? সঙ্গীত যখন গুহার দেওয়ালে আঁকা থাকে না, তখন তাকে ওস্তাদের হাত দিয়ে ছাড়া বাঁচিয়ে রাখা যাবে কী করে? আর আমাদের দেশের যে ওস্তাদ, তাঁর কাজ তো শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, তাঁকে তো সৃষ্টিও করতে হয়। শাস্ত্রে যা লেখা আছে সে তো কেবল সঙ্গীতের সূত্র, তাকে তো আর রচনা বলা যায় না। রচনা সব সময় ওস্তাদই করেন।“ (পৃঃ ৩৭৪, ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভাববার কথা’; প্রবন্ধ সংগ্রহ, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ)

শুধু তাই নয়, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘অবসরে’ নামে এক প্রবন্ধে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর পরবর্তী সিনেমায় ঠুংরি সংযোজন করার কথা ভাবছেন। ১৯৭৭ সালে মুক্তি পায় শতরঞ্জ কে খিলাড়ী, ১৯৭৮-এ জয় বাবা ফেলুনাথ। দু’টি ছবিতেই সত্যজিতের ঠুংরি ব্যবহারের চিন্তা বাস্তব রূপ পায়। ‘অবসরে’ প্রবন্ধে সত্যজিৎ লিখেছিলেন, পুজোর ছুটিতে বসে মউজুদ্দিন খাঁ, কেশরবাঈ কেরকার, মুস্তুরি বাঈ, জোহরাবাঈ আগ্রেওয়ালীর ঠুংরিই তিনি বার বার শুনছেন। জয় বাবা ফেলুনাথ–এ আমরা কেশরবাঈ ও জোহরাবাঈ দু’জনের গানই পাই। কেশরবাঈয়ের ভৈরবীতে ‘কাহে কো দারি’ ঠুংরিটি খুবই স্পষ্ট ভাবে শোনা যায়। জোহরাবাঈ-এর গজল ‘পি কে হাম তুম চলে’ও খুবই স্পষ্ট। তাঁর এই সিনেমাটির প্রেক্ষাপটের দিক থেকে বিচার করলে, বেনারস তো ঠুংরির আদত জায়গা।

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী–র ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। লখনউও ঠুংরির জন্য কম বিখ্যাত নয়। বিরজু মহারাজের গলায় ভৈরবীতে ‘কানহা ম্যায় তোসে হারি’ এবং সঙ্গে শাশ্বতী সেনের কত্থক নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের সময়ের সাঙ্গীতিক আবহকেই ফুটিয়ে তোলে। এছাড়াও জয় বাবা ফেলুনাথ-এ আমরা পাই রেবা মুহুরীর কণ্ঠে দু’টি সর্বজনবিশ্রুত ভজন ‘হে গোবিন্দ রাখ শরণ’ ও ‘পগ ঘুংরু বাঁধ মীরা নাচি রে’। বেনারসের আধ্যাত্মিক স্থান-মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলতেই বোধহয় ভজনের ব্যবহার। শতরঞ্জ কে খিলাড়ি–র কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন মনে করি কারণ, একমাত্র এই সিনেমাটিতেই দাবা খেলার দু’টি বিশেষ দৃশ্যে তবলার মৌলিক ব্যবহার পাই। প্রথমটিতে আদ্ধা তিনতালের ঠেকা ও দ্বিতীয়টিতে একতালের ঠেকা বাজে।

তিন কন্যা থেকে শুরু করে যতগুলি সিনেমায় সত্যজিৎ নিজে সুর করেছেন, সবেতেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুদৃঢ় প্রভাব রয়েছে। ডায়াটোনিক ও ক্রোম্যাটিক ‘কি’ মিলিয়ে যে অসাধারণ সুর রচনা করেছেন তিনি, তার তুলনা নেই। ইউরোপের রোম্যান্টিক যুগের সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর সুরের বিশেষ মিল লক্ষ করা যায়। ক্লাসিক্যাল যুগও প্রভাব ফেলেছিল সত্যজিতের সঙ্গীতচিন্তায়; প্রধানতঃ মোৎজার্টের রচনা, যেখানে কম্পোজিশনগুলো হোমোফোনিক এবং সাবর্ডিনেট কর্ডাল অ্যাকম্প্যানিমেন্টের ওপর স্পষ্ট মেলোডি লাইন ব্যবহৃত হত। রোম্যান্টিক যুগের সঙ্গীতে ব্যবহৃত কাউন্টার পয়েন্টও সত্যজিতের রচনায় পাওয়া যায়। সত্যজিৎ বিশ্বাস করতেন, মুখ্য পরিচালনার কাজ ছাড়াও, সিনেমা তৈরীর সমস্ত ধাপ সম্পর্কে পরিচালককে ওয়াকিবহাল হতেই হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, সব পরিচালকের সঙ্গীতের সেই অগাধ জ্ঞান থাকে না। কিন্তু সত্যজিতের ছিল। পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে তাঁর প্রগাঢ় পড়াশোনা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই একাধিক ছবিতে। যেমন, শাখা প্রশাখা সিনেমায় আমরা দেখি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত প্রশান্ত গ্রেগরিয়ান চান্ট শুনছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। প্রশান্তর চরিত্রের বিশুদ্ধতার সঙ্গে গ্রেগরিয়ান চান্টের বিশুদ্ধতার যে অসামান্য মেলবন্ধন তিনি ঘটিয়েছেন, তা অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কে সত্যজিতের ধারণা এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, জলসাঘর-এর একটি দৃশ্যে, যখন দেখি আলো নিবে যাচ্ছে, তখন বিলায়েত খাঁর সুর যথেষ্ট হচ্ছে না দেখে সত্যজিৎ সিবেলিয়াসের একটি রচনা উলটো দিক করে যোগ করেন; এবং তা দৃশ্যের যথাযথ আবহ তৈরি করে তো বটেই, সুরেরও একচুল এদিক-ওদিক হয় না। পরবর্তীকালে যখন তিনি জেমস আইভরির সিনেমা শেক্সপিয়রওয়ালা-র সঙ্গীত পরিচালনা করেন, তখন সিম্ফনি মিউজিক বা চেম্বার মিউজিক সংক্রান্ত তাঁর জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ফেলুদার যে থিম মিউজিক, সেটি মোৎজার্ট রচিত জি মাইনরে সিম্ফনি নং ২৫-এর একটি বিশেষ অংশের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

[videopress h65Pi1DJ]

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি সত্যজিতের এই অনুরাগ সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের একটু পিছন দিকে তাকাতে হবে। সত্যজিৎ তাঁর একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন, আট-ন’ বছর বয়সে বেঠোফেনকে তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন। বেঠোফেনের কোনও একটা ভায়োলিন কনচের্তোর প্রথম মুভমেন্টের রেকর্ড তাঁর বাড়িতে ছিল। বেঠোফেনের রচনা শুনে বেঠোফেন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ বাড়ে। তখন বুক অব নলেজে বেঠোফেন সম্পর্কে তিনি পড়াশোনা করেন। বেঠোফেনের রচনার, বিশেষতঃ তাঁর সোনাটাগুলোর নাটকীয় গঠন তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি লিখেছেন, বেঠোফেনের রচনা কখনওই তাঁর কাছে কোনও বিলিতি সুর বলে মনে হয়নি। এর কারণ হিসেবে এটা ধরে নেওয়া যায় যে, ছোট থেকেই তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত শুনে আসছেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতও। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্যাণে ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত দুই ধারাতেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব এতখানি পড়েছিল যে, সত্যজিতের কানে সেই প্রভাব পরবর্তীকালে বেঠোফেন শোনার সময়ে অনুরণিত হতে থাকত।

আরও কয়েকদিন পর প্রথম মোৎজার্ট রচিত ‘আইন ক্লাইন নাখ্টম্যুজিক’ শোনেন। তখন মোৎজার্টের রচনায় বেঠোফেনের নাটকীয়তার অভাব লক্ষ্য করলেও, হেনরি কোস্টারের সিনেমা ওয়ান হান্ড্রেড মেন অ্যান্ড আ গার্ল -এর শেষে মোৎজার্টেরই ‘এগজুল্টাটে জুবিলাটে’ শুনে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন। মোৎজার্টের রচনার মার্জিত পরিশীলিত ভাব সত্যজিতের উচ্চরুচির মননকে খুশী করতে পেরেছিল।

মোৎজার্টের প্রতি আগ্রহ জন্মানোর পর সত্যজিৎ ধীরে ধীরে মোৎজার্টের অপেরাগুলি শোনেন – ‘ডন জিওভানি’, ‘দ্য ম্যাজিক ফ্লুট’, ‘দ্য ম্যারেজ অব ফিগারো’, ইত্যাদি। এরও পরে যখন মোৎজার্টের শেষ চারটে সিম্ফনি, যথা – ডি মেজরে সিম্ফনি নং ৩৮ (প্রাগ), ই-ফ্ল্যাট মেজরে সিম্ফনি নং ৩৯, জি মাইনরে সিম্ফনি নং ৪০ (গ্রেট জি মাইনর) ও সি মেজরে সিম্ফনি নং ৪১ (জুপিটার) শোনেন, তখন তিনি খুব উৎসাহিত হন এবং মোৎজার্টের সুর থেকে অনুপ্রেরণা পান।

মা সুপ্রভা দেবীর আগ্রহে এককালে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ছবি আঁকা শিখতে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে সত্যজিতের সঙ্গে আলাপ হয় দিনকর কৌশিকের। দিনকর মহারাষ্ট্রের লোক, ছোট থেকেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ বুয়া ওয়াজে, পণ্ডিত বিনায়াক রাও পট্টবর্ধন, পণ্ডিত সওয়াই গন্ধর্ব, উস্তাদ আব্দুল করিম খান, উস্তাদ আল্লাদিয়া খান, উস্তাদ ফৈয়াজ খানের মতো জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের তিনি সামনে বসে শুনেছেন। মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে এহেন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে যখন সত্যজিতের পরিচয় হল, তখন তাঁদের বন্ধুত্ব পরস্পরকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছিল, সন্দেহ নেই। সত্যজিৎ তাঁর পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গভীর অনুরাগ দিনকরের সঙ্গে ভাগ করে নেন, এবং দিনকরের থেকে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি আরও জানতে পারেন। প্রসঙ্গত বলা উচিত, দিনকর খুব ভালো বাঁশি বাজাতেন। সত্যজিতের সঙ্গে ভারতীয় ধ্রুপদি সঙ্গীতের প্রথম পরিচয় এ ভাবেই হয়তো হয়েছিল। পরবর্তীকালে, রাগরাগিণীর বই থেকে তিনি আরও জানতে পারেন এবং রবিশঙ্কর, বিলায়েত খান ও আলি আকবর খানের সঙ্গে বন্ধুত্বও সত্যজিতের সঙ্গীতচিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

কলাভবনে সত্যজিতের আরেক সহপাঠী, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের কথায় জানা যায়, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ডঃ অ্যালেগজান্ডার এরনসনের খুব প্রিয় ছিলেন সত্যজিৎ। ড. এরনসনের সঙ্গে সত্যজিৎ প্রায়ই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতেন। এরনসন ভালো পিয়ানো বাজাতেন। সত্যজিৎ মন দিয়ে শুনতেন সেই বাজনা। এছাড়া প্রায় সব সময়ই সত্যজিৎ নিজের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেকর্ড রাখতেন। প্রায়ই তিনি আর্তুরো টস্কানিনি, ইগন্যাসি জঁ পাদেরওস্কি, যাশা হাইফেৎস, ফ্রিৎস ক্রাইস্লার-এর রেকর্ড নিয়ে সুপ্রিয়বাবুর বাড়ি চলে যেতেন; দুই বন্ধু একসঙ্গে বসে শুনতেন। পরবর্তীকালে সত্যজিতের সঙ্গীতচিন্তায় পূর্ণতা আসার পিছনে এই দিনগুলোর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। পরে নিজের নির্বাক ছোট ছবি টু-তে শুধুমাত্র পিয়ানোর ওপর নির্ভর করে আবহসঙ্গীতের অধিকাংশ তৈরির সময় সত্যজিতের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ওপর যে দখল লের ছাপ রেখেছিলেন, তার ভিত স্থাপিত হয়েছিল তাঁর শান্তিনিকেতনের এই দিনগুলোতেই।

সত্যজিতের সঙ্গীতচিন্তায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঠিক কতখানি প্রভাব, তা নিয়ে আলোচনা একটু পরে করছি। তার আগে জানা দরকার, আবহসঙ্গীত সম্পর্কে সত্যজিতের ধ্যানধারণা কোন পথে চালিত হত।

যদিও তিনি পশ্চিমী সিনেমার আবহ শুনে অনুপ্রাণিত ছিলেন, যেমন, সের্গেই আইজেনস্টাইনের সিনেমা আলেকজান্ডার নেবস্কি ও ইভান দ্য টেরিবল-এর জন্য সের্গেই প্রোকোফিয়েভ রচিত আবহ; ব্যাটলশিপ পোটেমকিন-এর জন্য এডমন্ড মাইজেল রচিত আবহ; ভিত্তোরিও ডি সিকার সিনেমা বাইসাইকেল থিভস ও মিরাকল ইন মিলান-এর জন্য আলেজান্দ্রো শিকগনিনি রচিত আবহ…তবুও, আবহসঙ্গীত রচনার সময়ে সত্যজিৎ ভারতীয় ছাঁচেই তৈরি করতেন। সত্যজিতের সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে খ্যাতি ছড়াতে শুরু করার পরে, কিছু তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-পরিচালক বলতে শুরু করেন, সঙ্গীতশিল্পী না হয়ে সঙ্গীত পরিচালনা করা সত্যজিতের অবিমৃষ্যকারিতা। কিন্তু এই সব বিরূপ সমালোচনার যথোপযুক্ত জবাব আসে যখন চারুলতা মুক্তি পায়। চারুলতা-র সঙ্গীতকে সত্যজিৎ নিজেই সবচেয়ে ‘সুপ্রযুক্ত’ বলে মনে করেছেন।

এ ব্যাপারে সত্যজিৎ বারবার সঙ্গীতের সঙ্গে চলচ্চিত্রের গভীর মিলের কথা বলেছেন। বলেছেন, একটি বই টানা কিছুক্ষণ পরপর পড়া যায়, বাদ দিয়ে দিয়ে পড়া যায়, আবার না-ও পড়া যায়; অর্থাৎ পড়ার সময়ের দৈর্ঘ্য নির্ভর করছে পাঠকের ওপর। একটা ছবি (পেইন্টিং) দেখতে হলে সেটা খুব একটা সময়সাপেক্ষ নয়। কিন্তু চলচ্চিত্র দেখতে হলে ঘণ্টা দু’তিন টানা সময় তাকে দিতেই হবে। গানের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ঘণ্টা দু’তিন টানা সময় দেওয়াটা বাধ্যতামূলক। এই যে চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে গানবাজনার অনুষ্ঠানের দৈর্ঘ্যের তুলনা তিনি টেনেছেন, এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ হয় একটি ছবির নাট্যগত দৃষ্টিকোণের সঙ্গে একটি সাঙ্গীতিক রচনার নাট্যগত দৃষ্টিকোণ। চলচ্চিত্রের যে নাটকীয় ক্রমবিকাশ, তার সঙ্গে কোনও সাঙ্গীতিক রচনার নাটকীয় ক্রমবিকাশের খুবই মিল আছে। সে জন্যেই হয়তো সত্যজিতের মনে হয়েছিল, সিনেমা দেখার সময়সীমার মধ্যে তার অন্তর্নিহিত সাঙ্গীতিক ছন্দকে ধরতে পারা প্রথম দেখাতেই সম্ভব নয়। বার বার দেখার পর যখন দর্শক ধীরে ধীরে ছবিটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন, তখন একটা সময়ের পর, তিনি ছবিটির অন্তর্নিহিত সাঙ্গীতিক ছন্দের মাধ্যমেই ছবির মূল বিষয়ের গভীরে পৌঁছতে পারেন। এ বিষয়ে সত্যজিতের নিজের বক্তব্য, –

“আসলে, এই সঙ্গীতের ছন্দ বিষয়ের ভেতরই নিহিত থাকে। তাই ফিল্মের বিষয় নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মের সামগ্রিক সাঙ্গীতিক কাঠামোর একটা আভাস মনে কোথাও থাকে। সেই অস্পষ্ট আভাসের কাঠামোর ভেতরই গল্পটা তৈরি হতে থাকে। আবার গল্পের এই তৈরি হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাঙ্গীতিক কাঠামো খানিকটা স্পষ্ট চেহারা নেয়। গল্পের শুরু, উত্থান, পতন, গতি সেই সাঙ্গীতিক কাঠামোর সঙ্গতিতে প্রাসঙ্গিক হয়।” (প্রবন্ধ সংগ্রহ, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ, পৃঃ ১৭০)

চলচ্চিত্রের আবহসঙ্গীত প্রয়োজন কেন, এ বিষয়ে সত্যজিতের মননকে ধরার আগে জানা দরকার, কেন সত্যজিৎ তাঁর সমসাময়িক চিত্রপরিচালকদের মতো ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের উপর আবহসঙ্গীতের ভার সম্পূর্ণ ভাবে তুলে দিতে পারেননি। সত্যজিতের সিনেমা যে সময়ের, সেই সময়ে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব রয়েছে। ভারতীয় মানুষজন প্রতিপদে চেষ্টা করছেন নিজেকে পশ্চিমী আদবকায়দায় দড় বলে প্রমাণ করতে। তাঁর কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমায় তিনি এই জাতীয় ময়ূরপুচ্ছ কাকেদের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। যদিও ভারতীয় সঙ্গীত কোনও ভাবেই তাঁর সিনেমার আমেজের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাবে না, এ কথা তিনি মানতেন। বিশেষ করে ছবির প্রেক্ষাপট যদি কোনও শহর হতো। শহুরে সিনেমার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীত রচনা একটু পশ্চিমী হত এবং তার জন্য পাশ্চাত্য যন্ত্রও ব্যবহার করতেন। ছবির প্রেক্ষাপট গ্রাম্য হলে তিনি ভারতীয় যন্ত্রকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিতেন।

সত্যজিৎ মনে করতেন, দৃশ্যের বা শটের গভীরতা দর্শকের কাছে পোঁছে দিতে গেলে আবহসঙ্গীতের ব্যবহার আবশ্যক। আবহ যোগ না করলে দর্শকের সেই বিশেষ দৃশ্যটির ভেতরকার অর্থ বুঝে উঠতে অসুবিধে হবে। আবার এও ঠিক, অভিনেতা যদি অভিনয়ে সেটা ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম হন, তখন হাজার আবহসঙ্গীত দিলেও কাঙ্খিত অভাবটা রয়েই যাবে। কখনওই সংলাপ ছাড়িয়ে আবহ শোনা যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।

এমনিতে ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে এমন অনেক সঙ্গীত পরিচালকই আছেন যাঁরা কতকগুলো গতে বাঁধা রীতি মেনে চটজলদি কাজ সারতে চান। সে রকম কিছু ফর্মুলা আজও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে – অর্থাৎ মিলন দৃশ্যে হ্যাপি মিউজিক, বিয়োগ দৃশ্যে স্যাড মিউজিক, উৎকণ্ঠার দৃশ্যে সাসপেন্স মিউজিক আর নাটকীয় দৃশ্যে ক্র্যাশ, ইত্যাদি। এইসবের ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিলেন সত্যজিৎ। এ প্রসঙ্গে সত্যজিতের দু’টি সিনেমার কথা বলতে চাই – কাঞ্চনজঙ্ঘা আর মহানগর ।

কাঞ্চনজঙ্ঘা-র পাশ্চাত্য-মনস্ক রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ রায়ের চরিত্রের মনস্তত্ব যে সঙ্গীতের সঙ্গে অভ্যস্ত, তার সঙ্গে পাহাড়িয়া সুর মিলিয়ে এক অসাধারণ আবহ রচনা করেছেন। মহানগর মধ্যবিত্ত ঘরের এক গৃহবধূর হঠাৎ শহরের পথে চাকরি করতে বেরনোর গল্প। শহরের পরিবেশ, সিনেমার প্রধান নারী চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি যে নাটকীয় উপাদানগুলি সিনেমায় আমরা পাই, তার খাতিরেই বোধহয় সামান্য সঙ্গীত সত্যজিৎ ব্যবহার করেছিলেন।

এবার আসা যাক রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথায়। ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান ক্ষেত্রে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে রাবীন্দ্রিক ঘরানার সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ কবে।

সত্যজিৎ ব্রাহ্ম বাড়ির ছেলে। ছোট থেকেই পরিচয় ব্রহ্মসঙ্গীত-রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে। মা সুপ্রভা দেবী, ব্রাহ্মসমাজের গানের দলে প্রধান গায়িকা ছিলেন। সত্যজিতের কান স্বাভাবিকভাবেই খুব ছোট থেকেই রাবীন্দ্রিক ঘরানার সঙ্গে পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান সে ভাবে সত্যজিৎ কোথায় কোথায় ব্যবহার করেছেন জিজ্ঞাসা করা হলে আমি ছ’টা সম্পূর্ণ গানের ব্যবহারের কথা বলব।

বাজে করুণ সুরে – মণিহারা,

এ পরবাসে রবে কে – কাঞ্চনজঙ্ঘা,

আমি চিনি গো চিনি তোমারে – চারুলতা,

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে – জন অরণ্য,

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি – ঘরে বাইরে,

বাজিল কাহার বীণা – আগন্তুক ।

কিন্তু এছাড়াও রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে অসামান্য প্রয়োগের কথা অবশ্যই বলা উচিত তা হল প্রধানতঃ দুটি সিনেমায় – চারুলতা ও ঘরে বাইরে । চারুলতা সিনেমায় মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে গানটি এবংঘরে বাইরে-তে এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ গানটি যেভাবে আবহসঙ্গীতের মধ্যে ব্যবহার করেছিলেন তা অতুলনীয়। গান দু’টির সুরের অন্তর্নিহিত ভাব সিনেমার আমেজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিলে গিয়েছে।

এ বার আসা যাক সত্যজিতের ছবিতে লোকসঙ্গীতের ব্যবহারে। প্রধানতঃ তিনটি ছবির কথা বলতে চাই। কাঞ্চনজঙ্ঘা, সোনার কেল্লা ওআগন্তুক। কাঞ্চনজঙ্ঘা-তে একটি পাহাড়ি শিশুর গলায় আমরা ওই মন কেমন করা পাহাড়ি ধুন শুনতে পাই। এই সুরটা পাঁচ স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সত্যজিৎ তাঁর প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তা অনায়াসে অতিক্রম করেছেন। সিনেমার প্রায় শেষের দিকে বাচ্চা ছেলেটি যে সুরটি গায়, সেটিই প্লে আউটে ডিজলভ করে দিয়ে পারস্পেকটিভটাকে অদ্ভুতভাবে প্রসারিত করে দিয়েছেন।

সোনার কেল্লা সিনেমায় যখন দেখি রামদেওরা স্টেশনে ফেলুদারা অপেক্ষা করছে, তখন দেখানো হয় ওখানে কিছু স্থানীয় মানুষ আগুন পোহাতে পোহাতে গানবাজনা করছে। ওই একই গান আমি জয়সলমের বেড়াতে গিয়ে শুনেছি। ওই ছবিতেই আর এক জায়গায় আমরা পাই একজন স্থানীয় মহিলা একটি রাজস্থানি তারযন্ত্র বাজিয়ে বাজিয়ে গান করছেন। রাজস্থানি লোকসঙ্গীত যে ধরনের সুরের ওপর আধারিত, একটু ভালো করে শুনলে বোঝা যাবে তার সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রীয় রাগ মান্দ-এর খুব মিল। অনেকে বলেন, রাজস্থানি লোকসঙ্গীত থেকেই এসেছে রাগ মান্দ।

আগন্তুক সিনেমার শেষের দিকে বোলপুরের সাঁওতালি মেয়েদের নাচ সঙ্গে সাঁওতালি গান, মাদল ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে দিয়েই সত্যজিৎ যেন সভ্যতার আদিম প্রকৃতির প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়েছেন। প্রসঙ্গত, ছবির মধ্যেই এক জায়গায় প্রধান চরিত্র মনমোহন মিত্রের মুখে দীর্ঘ মনোলোগে বলা হয় সভ্য এবং অসভ্য এই দুই শব্দের আপাত অর্থের প্রতি তাঁর আপত্তি এবং আদিমতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ। ফলে যে কথা ছবির সংলাপে বলতে চাইছেন, সে কথাই জোরালো করে তুলছেন আদিম সুরের ব্যবহারে, আদিম তালযন্ত্রের ছন্দে! হীরক রাজার দেশে-র গান – ‘কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়’-তেও লোকসঙ্গীতের অনন্য ব্যবহার দেখি! যে ভাবে অমর পালের মেঠো গলা, প্রচলিত লোকসুর আর দোতারার ব্যবহার করে রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, তার তুলনা বিশ্বসিনেমার জগতে বিরল।

আবহসঙ্গীত বাদ দিলেও যে বিশাল এক অংশ বাকি থেকে যায় তা হল তাঁর রচিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গান। সে সম্পর্কে আসলে একটা পৃথক আলোচনা করা উচিত, যা পরে কখনও চেষ্টা করব। তিনটি সিনেমা – গুপি গাইন বাঘা বাইন, হীরক রাজার দেশে, গুপি বাঘা ফিরে এল-তে সত্যজিতের গান আমরা শুনতে পাই। যদিও এর অনেক আগে চিড়িয়াখানা-ছবিতে তাঁর গান প্রথম শুনি – ‘ভালোবাসার তুমি কি জানো’। গেয়েছিলেন অনুপ ঘোষালের বোন নমিতা ঘোষাল। এই গানে যে ভাবে পুরনো দিনের নাটকীয় বাংলা ছবির গানের আমেজটি ধরেন, তা অনবদ্য। কিন্তু গুপির গানগুলো এর থেকে চরিত্রে একদম আলাদা। কারণ, ওগুলো তথাকথিত শাস্ত্রীয় অনুশাসনে বাঁধা পড়েনি। শুধুমাত্র ‘পায়ে পড়ি বাঘমামা’ পুরিয়া ধ্যানেশ্রী রাগের ওপর কিছুটা আধারিত।

সত্যজিতের সঙ্গীতসমুদ্রের কথা বলতে বসে অনেক কথাই বাকি থেকে গেল। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, সঙ্গীতচিন্তক হিসেবে সত্যজিৎ সঙ্গীতের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে যে গভীর বিদগ্ধ ভাবনার ছাপ রেখেছেন এবং অবশ্যই ছবিতে প্রয়োগ করেছেন, তা নিয়ে আরও বিস্তর গবেষণার অবকাশ আছে।

সুভদ্রকল্যাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর। বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর করছেন। স্তরের ছাত্র। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখা সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বহু বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিও প্রকাশিত ও সমাদৃত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত ইংরাজি ভাষায় কবিতা লেখেন সুভদ্রকল্যাণ। তাঁর আরেকটি পরিচয় রাগসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। সংগীতশিক্ষা করেছেন আচার্য শঙ্কর ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকর, ডঃ রাজিব চক্রবর্তী প্রমুখ গুরুর কাছে। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা।

4 Responses

This piece bears a reconfirmation of young Subhadrakalyan’s analytical mind & his deep thirst for acquiring knowledge on musicology. Through this data-packed article I have become exposed to the unknown horizon’s of Satyajit Ray’s on special approach to the use of music as an integral part of a medium of mass communication as versatile as films.

Excellent piece of writing. Keep it up.

I have been enriched regarding Ray’s use of music in his films, through Suvadra’s article. Now my job will be to listen to more ofWestern music as I am basically a novice in this field. Nevertheless I do enjoy listening to Indian classical n light musuic and therefore could identify the use of such in Ray’s work. Congratulations to my young friend for his extensive research. Hope to. read some more such literature. Shweta Bose Barua

সত্যজিতের ছবিতে সুর নিয়ে একটা ভালো রচনা। প্রচুর রিসার্চ ও খাটনি আছে লেখাটার মধ্যে। বিষয়বস্তু এতো বিশাল ও ব্যাপ্তি এতটাই বড় যে সেটা একটা লেখায় প্রকাশ করা দুরূহ কাজ। সেটা অনেকটাই করেছে সুভদ্রকল্যান। দুটো দিক বাদ রয়ে গেছে। ওনার সংগীতে দক্ষিণী শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব নিয়ে কিছু উল্লেখ নেই। এবার কেটে পড়ি ভেগে পড়ি বা পায়ে পড়ি বাঘ মামা এই গান গুলি দক্ষিণী ঘরানার গান। আর বালা ত’ আছেই, তবে ওটার সুর উনি একলা করেন নি। আরেকটা বিশেষ দিক সত্যজিতের পার্শ্ব সঙ্গীতে হলো – ওনার নিজের রেকর্ড করা পাখ পাখালির ডাকের পরিমিত ব্যবহার। সদ্গতির শেষ দৃশ্যে যখন স্মিতা পাতিল (চরিত্রের নাম ভুলে গেছি) তাঁর স্বামীর মৃত দেহ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে একটাই মিউজিক শোনা যায় – একটি কাঠঠোকরার কর্কশ ডাক। ওনার নিজেরই পুরোনো একটা রেকর্ড থেকে নেয়া। এই জিনিস খুব কম পরিচালকের কাজে পাওয়া যায়। এসব নিয়ে পরবর্তীকালে আরো লেখা পাবো আশা করি।