পূর্ব বিহারের ( এখন ঝাড়খণ্ড) যে ছোট্ট শহরটায় আমরা থাকতাম, সেখানে ছোটদের জন্য কোনও কমিউনিটি লাইব্রেরি ছিল না। সাহেবগঞ্জে বড়োদের লাইব্রেরি ছিল রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে। বাঙালিদের একটা ক্লাব ছিল– রবার্টসন ক্লাব। ওখানেও হয়তো একটা লাইব্রেরি ছিল। কিন্তু ছোটদের লাইব্রেরি বলতে স্কুল লাইব্রেরি– সেন্ট জেভিয়ার্সের আর রেলওয়ে স্কুলের। কিন্তু সেখানে বাংলা বই থাকত বলে মনে পড়ছে না।

আমরা একটা পুরনো সাহেবি বাংলো বাড়িতে থাকতাম। রেলের বড়ো শহর ছিল সাহেবগঞ্জ। শহরের অনেকটা জুড়ে এ ধরনের সাহেবি আমলের কোয়ার্টার। আমাকে ছোট থেকে বই, বিশেষ করে বাংলা বই পড়ার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন আমার মা। বাবা ছিলেন ব্যস্ত ডাক্তার– সারাদিন বাড়িতে খুব একটা থাকতেন না। মায়ের সঙ্গে আমার সময় কাটত বই পড়া, গান শোনা নিয়ে। মধ্যবিত্ত বাঙালির সেই সময় (সত্তর দশকের কথা বলছি) আর কিছু না থাকলেও উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু বই থাকত। আমাদেরও ছিল। বাবা–মা, কলকাতার আত্মীয়স্বজন অনেক বই উপহার দিতেন। জন্মদিনের উপহারে বই দিতেন সাহেবগঞ্জের নিমন্ত্রিতরা। মনে হয় একটা দোকানেই বাংলা বই পাওয়া যেত। নবদার দোকানে। কারো জন্মদিনে নবদার দোকানে উপহার কিনতে গেলে নবদা বলে দিতেন কে কী বই কিনেছে, যাতে এক বই না থাকে উপহারের তালিকায়।

এভাবে অনেক বই জমে গেছিল আমার। মনে হয়েছিল শুধু নিজে না পড়ে, অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিই না কেন আমার বই? আমার বয়সী ছোটদের সঙ্গে, যাদের বাংলা বই পড়ার সুযোগ ততটা নেই, তাদের সঙ্গে? ছোট্ট শহরে, প্রবাসী বাঙালিদের ছোটদের জন্য প্রথম লাইব্রেরি শুরু করার কথা বললাম বাবা–মাকে। ওঁরা এক কথায় রাজি। আমার বাবা–মা সবাইকে নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসতেন। খুব একটা সাবধানী বা হিসেবি ছিলেন না। আমাকে বলেন– তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো, আমরা আছি।

আমার কাছের কয়েকজন বন্ধুকে বললাম। বেশ উৎসাহ দেখাল ওরা। কিন্তু দু–চারজনকে নিয়ে তো লাইব্রেরি হবে না। আর একটু ছড়াতে হলো ব্যাপারটা। ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠতে লাগল নানারকম। বই বাড়ি নিয়ে আসা যাবে কি না? ক’দিন রাখা যাবে? এসব। মা, আমি আর আমার কজন বন্ধু মিলে কাজটা নিয়ে এগোতে থাকলাম। আমাদের বাংলোয় একটা ঘর ঠিক হল– যেটা লাইব্রেরি হবে। বাবা নাম দিলেন লাইব্রেরির– ছেলেবেলা। প্রতি রবিবার আমার বন্ধু নুরুল, আমার মা আর আমি সব বইতে ক্যালেন্ডারের নম্বর কেটে লাগাতে শুরু করলাম। আর একটা খাতায় সেই নম্বর মিলিয়ে একটা লিস্ট করার কাজ চলতে থাকল। ক্যাটালগের মতো।

অনেকে উৎসাহ দেখালেও, বইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর দিকে কেউ এগোতে চাইল না। কিন্তু এরাই আবার লাইব্রেরি কী ভাবে চলবে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে লাইব্রেরি খোলার দিন ক্রমেই পিছিয়ে দিতে থাকল। বইয়ের সম্ভার আমার শ’তিনেক বই। বাবা বললেন– বাড়ি নিয়ে যাক না বই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল বই বাড়ি থেকে বেরলে, ফেরত আসবে কি? আমি বললাম– আগে লাইব্রেরিতে বসে পড়ার ব্যাপারটা চালু হোক, তারপর পরের দিকটা ভাবা যাবে। বসে পড়ার ব্যাপারটাকে যে রিডিং রুম বলা হয়, আমার তখনও জানা ছিল না। বাঙালিদের প্রশ্ন যত থাকে, প্রশ্নের উত্তর তত থাকে না। উত্তর খোঁজার তাগিদও যে খুব একটা থাকে, তা নয়। সেই প্রবাসী বাঙালিদের ছোটদের দলও এর ব্যতিক্রম হতে পারল না। ‘ছেলেবেলা‘র প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া আর হল না। এখনো আমার সেই বইগুলোতে ক্যালেন্ডারের নম্বর আঠা দিয়ে আটকানো আছে। প্রায় চল্লিশ বছর পরেও। এক প্রচেষ্টার শুরু, বা মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে।

*******

নরেন্দ্রপুর সিনিয়র স্কুলের লাইব্রেরির সঙ্গে রেফারেন্স রুম ছিল একটি সোনার খনি। লাইব্রেরি থেকে বই হোস্টেলে নিয়ে আসা যেত। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো আকর্ষণ ছিল রেফারেন্স রুম– আমাদের রিডিং রুম। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত রচনাবলি, নামী–দামি বইয়ের বিরাট সম্ভার। তবে এসব বই হোস্টেলে নিয়ে আসা যেত না। ওখানে বসে পড়তে হত। ক্লাস সেভেনের কিশোরমনে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের লেখা যেন ঝড় তুলল। একের পর এক ওঁর লেখা পড়তে থাকলাম। আদর্শ হিন্দু হোটেলের সরল জীবনবোধ থেকে শুরু করে প্রবেশ করলাম পথের পাঁচালী, আরণ্যক, অপরাজিত-র গভীরতায়। বিকেল চারটে হলেই লাইব্রেরিয়ান নিত্যদা তাড়া লাগাতে শুরু করতেন। ঝুলোঝুলি করে কোনওরকমে সওয়া চারটে পর্যন্ত টিঁকে থাকা যেত। তারপর সোজা নরেন্দ্রপুরের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে।

সিনিয়র স্কুলের পাশেই বিরাট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। বিরাট রিডিং রুম। ওখানে গিয়ে সেই খণ্ড খুঁজে বের করে আবার পড়া চালু। পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকত সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। তারপর বেরতেই হতো। আমার সঙ্গে থাকত আমার পড়ার সঙ্গী, আমার বন্ধু অলোক মিত্র আর অভীক দাশ। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আর খেলতে যাওয়ার সময় থাকত না। হোস্টেলে গিয়ে হাত–মুখ ধুয়ে নরেন্দ্রপুরের সুন্দর রাস্তা ধরে ঘুরে বেড়াতাম। কে কী পড়েছি, তাই নিয়ে নানা আলোচনা চলত। অলোক ছিল গভীর রবীন্দ্রভক্ত। বিতর্ক হত বিভূতিভূষণ–রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে। অনেক স্বপ্নের জালও বোনা হতো – পথের দাবী, পথের পাঁচালী, গোরা নিয়ে।

নরেন্দ্রপুরে বিকেলের খেলা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু আমাদের কেউ কোনওদিন বলেননি– কেন রে তোরা বিকেলে খেলতে যাস না? শরদ–দা ছিলেন খেলাধুলোর দায়িত্বে। বেশ কড়া মানুষ। সকালের পিটিতে এক–আধ মিনিট দেরি হলেই কড়া ব্যবস্থা নিতেন। বছরখানেক আগে শরদ–দাকে জিজ্ঞেস করি– শরদ–দা, আপনি জানতেন আমরা বিকেলে ফুটবল খেলতে যেতাম না? উনি বললেন– সবই জানতাম। কিন্তু কিছু বলিনি কেন কোনওদিন? আসলে টিচারদের বুঝতে হয় কাদের কোনদিকটা ডেভেলপ করতে হবে। তোরা সকালে পিটি করতিস। বিকেলে জলকাদা মেখে ফুটবল খেললে যে তোদের শরীরচর্চা বিরাট কিছু এগোবে না, সেটা বুঝতাম। তোদের পড়তে ভালো লাগত, টিচার হয়ে মনে হত ওটাই তোদের করতে দেওয়া দরকার।

সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে একজন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন খুব লম্বা। ওঁর হাতে ক্যাটালগ থেকে বইয়ের নাম, নম্বর, স্লিপে লিখে দিতে হত। উনি হাতে স্লিপটা নিয়েই একটা গুল্লি পাকিয়ে সামনে রাখা একটা বিনে ফেলে দিতেন। আর বলতেন– নেই, বই নেই। ওঁর হাত গলে কোনওদিন কোনও বই হোস্টেলে নিয়ে আসতে পারিনি। রিডিং রুমের বই ছিল ভরসা। টিনটিন আর অ্যাসটেরিক্সের সব বই ছিল। একে একে সব বই পড়া হয়ে গেছিল। একটা বড়ো তালাবন্ধ কাচের বুককেস ছিল বিরাট রিডিং রুমের সামনের দিকে। তার ভেতর ছিল এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার পুরো সেট। আমার খুব ইচ্ছে ছিল ব্রিটানিকা নেড়েচেড়ে দেখার। যতটা পারি, পড়ার। সেই লাইব্রেরিয়ান মশাইকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যদি একটু খুলে দেন আলমারিটা, একটু ব্রিটানিকা পড়তাম। উনি জিজ্ঞেস করেন– কেন, কী পড়বে ব্রিটানিকা থেকে? আমি বলি– না, মানে একটু দেখতাম। অনেক কিছুই তো পড়ার ইচ্ছে আছে। উনি বলেন– আগে বাকি সব পড়ে শেষ করো, তারপর ব্রিটানিকা পড়তে এসো। ওঁকে আর জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হয়নি এ ব্যাপারে কোনওদিন। তবে আমি তীব্রভাবে যা চাই, তা কোনওভাবে পেয়েই যাই। এটা আমার জীবনে অনেকবার দেখেছি।

আমাদের ১১–১২ ক্লাস কলেজের সঙ্গে ছিল। কলেজের লাইব্রেরি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ব্রিটানিকা ওখানে তালাবন্ধ থাকত না। আমার বহুদিনের স্বপ্নপূরণ হয় ব্রিটানিকা হাতে নিতে পেরে। একটা ডায়েরি নিয়ে যেতাম লাইব্রেরিতে। ব্রিটানিকা থেকে অনেক তথ্য নোট করে রাখতাম ডায়রিতে। কুইজের কাজে লাগত। আরো অনেককিছু জানার খিদে বাড়িয়ে দিত এই মহার্ঘ্য এনসাইক্লোপিডিয়া। মনে হত যদি কখনো সংগ্রহ করতে পারি এই জ্ঞানভাণ্ডার। একদিন এই ইচ্ছেও পূর্ণ হয়। ব্রিটানিকা সংগ্রহ করতে পারি, তবে বই নয়, সিডি। ২০১২ সালে ব্রিটানিকা ছাপানো বন্ধ হয়ে যায়। সিডিও মনে হয় না আর বেরয়। এখন পুরোটাই অনলাইন। জ্ঞানপিপাসু পাঠককে আর কোনও খামখেয়ালি লাইব্রেরিয়ানের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয় না এখন আর। তবে ল্যাপটপের স্ক্রিন ভেদ করে চামড়ার বাঁধাইতে মোড়া পুরনো বইয়ের ছোঁয়া, গন্ধ, অধরা থেকে যায় নতুন যুগের পাঠকের কাছে।

******

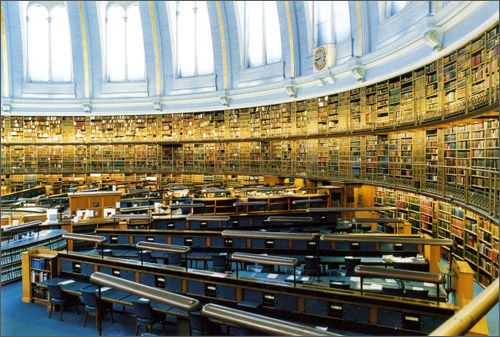

বিলেতে আসা অবধি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে যাওয়ার ইচ্ছে। কত ইতিহাসের সাক্ষী এই লাইব্রেরি। কত লেখক, কত প্রথিতযশা গবেষকের কাজের জায়গা এই লাইব্রেরি। একটু থিতু হয়ে বসে সদস্য হই ব্রিটিশ লাইব্রেরির। খুব সহজ ব্যাপার। একটা ফটো–আইডেন্টিটি ডকুমেন্ট, ঠিকানা দেওয়া আর একটা ডকুমেন্ট থাকলেই হয়ে যায়। রিডার পাস খুলে দেয় এক বিচিত্র জগতের দরজা। আমার কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ‘ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস’। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিন থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের যাবতীয় নথি সযত্নে রাখা আছে এখানে। অনলাইনে আগে রিডিং রুমের স্লট বুক করতে হয়। আর অনলাইন ক্যাটালগ থেকে বুক করতে হয়, কী নথি দেখতে চান। সময়মতো পৌঁছে লাইব্রেরিয়ানের কাছে গেলেই একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে আপনার প্রয়োজনীয় নথি আপনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। ফোনে নথির ছবি তোলা যায়। একসঙ্গে ১০টা পর্যন্ত নথি দেখতে পারেন। ১০টা দেখা হয়ে গেলে আবার নতুন নথি বুক করা যায়।

আমি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে দেখেছি আমার ছোটবেলার শহর সাহেবগঞ্জ যেই সাঁওতাল পরগনা জেলায় ছিল, তার ১৭৭২ সালের কথা। পেয়েছি ১৮৩৬ সালে শ্রীরামপুরের আশপাশের আবগারির হিসেব, গান্ধীজিকে লেখা নেতাজির দীর্ঘ টেলিগ্রাম, লর্ড লিনলিথগাওয়ের হাতে লেখা তির্যক মন্তব্য, ১৯৪৩–এর বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস বুঝতে গেলে এই ‘ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস’ দেখা খুব দরকার। ঐতিহাসিক তাঁর বইতে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা তুলে ধরেন। ইতিহাস নিয়ে উৎসাহীর নিজস্ব ধারণা গড়ে তুলতে এসব নথির ভূমিকা অতুলনীয়।

******

বছর পঁচিশ আগে, বিলেতে যখন প্রথম আসি, তখনও লাল রঙের টেলিফোন বুথ ছিল দেশ জুড়ে। ছোট বুথে একটা ধামসা বাক্সের মতো ফোন। পয়সা ফেলে ফোন করতে হত। এই শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে মোবাইল ফোন সবার হাতে দেখা যেতে থাকে। পাবলিক টেলিফোনের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসে। ফোন বুথের মাথায় থাকত ব্রিটিশ ক্রাউনের এনগ্রেভিং। সোনালি রঙের। আর ‘E II R’ লেখা। মানে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের আমলে তৈরি এই বুথ। প্রয়োজনীয়তা ফুরোলেও অযত্নে ভেঙে পড়তে দেওয়া হয়নি এই বুথগুলো। গ্রামে গ্রামে এই বুথগুলোর ভেতর গড়ে উঠেছে মিনি লাইব্রেরি। মানুষ তাঁদের বাড়তি বই দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন এই স্বল্প–পরিসর। যে কেউ এসে একটি বই তুলে পড়তে পারে। পাশের কোনও বেঞ্চে বসে। বা কাছের কোনও পাবে বসে। রোদঝরা দিনে, গায়ে রোদ মেখে, বিয়ার খেতে খেতে। বই বাড়িও নিয়ে যাওয়া যায়। ফেরত দিয়ে গেলেই হল। ওই বইটি বা ওই বইয়ের বদলে অন্য কোনও বই।

রানি এলিজাবেথের শাসনের ৭০ বছর পূরণের উৎসব শেষ হল জুনের ৫ তারিখ। বিরাট জাঁক–জমকের মধ্যে দিয়ে। উৎসবের দিন পেরিয়ে রানির নাম বহন করে যাবে এই টেলিফোন বুথ লাইব্রেরিগুলো। আধুনিকতার আক্রমণে পিছু না হটে, পুরনো–নতুনের সহাবস্থানের প্রতীক হয়ে থেকে যাবে বইপ্রেমী মানুষের জন্য এই অনন্য লাইব্রেরি।

*নরেন্দ্রপুরের ছবি: শ্রী শরদ মিরানী

*টেলিফোন লাইব্রেরির ছবি: লেখক

*ব্রিটিশ লাইব্রেরির ছবি: Pinterest

দু দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্রিটেনে প্রবাসী পাঞ্চজন্য পেশায় সাইকিয়াট্রিস্ট। অবসর সময়ে লেখালেখি করতে ভালোবাসেন।

One Response

bado bhalo laglo lekhata…..telephone-boothke mini-library gore tolar pechoner maanosakitaa bojhaa jaye

namoskaar bhalo thakben