আমরা, ভারতের নদীমাতৃক অঞ্চলের বাসিন্দারা বহুদিন আগে থেকেই ‘মারী নিয়ে ঘর করি’। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে ম্যালেরিয়ার পরে দ্বিতীয় যে রোগটির প্রাণঘাতী লীলা ব্রিটিশ বণিকদের পর্যন্ত হাড়ে কাঁপন ধরিয়েছিল, তা হল ‘কালা আজার’, যা চলতি কথায় ‘কালাজ্বর’ নামে পরিচিত ছিল। সেই রোগ একবার ছুঁলে মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেত না মানুষ। এই রোগই মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল বহমুখী প্রতিভার অধিকারী, বাঙালির হাস্যকৌতুকের রাজা সুকুমার রায়ের। কারণ তখনও পর্যন্ত কালাজ্বরের টিকা আবিষ্কার পরীক্ষামূলকভাবে স্বীকৃতি পায়নি। আসলে একটা আবিষ্কারের নেপথ্যে থাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া, বহু মানুষের সাধনা, একইসঙ্গে বঞ্চনার ইতিহাসও।

১৮৭০ সালে কালাজ্বরের প্রথম রিপোর্ট এল ভারতের অসম অঞ্চল থেকে, যেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চা বাগান তৈরি করেছিল সাহেবরা। কয়েক বছরের মধ্যেই এই জ্বর ছড়িয়ে পড়তে লাগল অসমের চা বাগানের স্থানীয় অধিবাসী এবং শ্রমিকদের মধ্যে। উজাড় হয়ে যেতে লাগল গ্রামের পর গ্রাম। স্থানীয়ভাবে কালাজ্বরের আক্রমণে এই মৃত্যুকে নাম দেওয়া হল ‘ব্ল্যাক ডেথ’। ইংরেজ বণিকরা পড়ল বিপদে। শ্রমিকদের অভাবে চা বাগানের কাজ তো আর বন্ধ করে দেওয়া যায় না। তখন খোঁজ পড়ল আড়কাঠিদের, যারা ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে দরিদ্র, ভুখা মানুষদের নিয়ে এল অসমের চা বাগানের কুলি হিসেবে। মানে একেবারে ‘ফাঁকি দিয়া চলাইলি অসাম’। কিন্তু কালাজ্বর ততদিনে মহামারীর চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে। কালাজ্বরে মৃত্যুর হার হয়ে গিয়েছে নব্বই শতাংশ। ইংরেজ বণিকরা দেখলেন, বাগানের কুলিদের মৃত্যু আটকানো না গেলে চা উৎপাদন হবে না, মুনাফাও হবে না। ব্রিটিশরা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কারক নোবেলজয়ী রোনাল্ড রসকে কালাজ্বর কমিশনের অধিকর্তা নিযুক্ত করল। কিন্তু তিনিও এই রোগের প্রতিকার করতে পারলেন না। শুধুমাত্র এইটুকু বললেন, এই রোগ ম্যালেরিয়ার থেকে আলাদা। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কালাজ্বরের নির্দিষ্ট প্যাথোজেনকে সনাক্তই করা যায়নি।

১৯০৩ সাল নাগাদ উইলিয়াম লিশম্যান এবং চার্লস ডোনোভানি নামে দুই ব্রিটিশ কলকাতা ও মাদ্রাজের দুই সৈনিকের অটোপ্সি করে কালাজ্বরের প্যাথোজেন আবিষ্কার করে ফেললেন। তাঁদের দুজনের নাম মিলিয়ে রোনাল্ড রস কালাজ্বরের নামকরণ করলেন লিশম্যানিয়া ডোনোভানি। জানা গেল লিশম্যানিয়া গণভুক্ত একপ্রকার প্রোটোজোয়া পরজীবী এই রোগটি ঘটায়।কাদামাটির ফাটলে বা ভিজে অঞ্চলে বাস করা বেলেমাছি বা স্যান্ড ফ্লাই বাহকের মাধ্যমে এই কালাজ্বরের সংক্রমণ ঘটে। এই পরজীবীর সংক্রমণের প্রভাবে যকৃৎ এবং প্লীহার আকার বেড়ে যায়, অস্থিমজ্জা, হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চামড়ার রং কালো হয়ে যায়। কালাজ্বরকে এজন্য ভিসেরাল লিশম্যানিয়াও বলা হত।

ভারতে কালাজ্বরের এই সংক্রমণ তথ্য আবিষ্কার হওয়ার আগেই ১৯০২ সালের মধ্যেই ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে থাবা বসিয়েছে এই জ্বর। বিশেষ করে বাংলাদেশ, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ইতালিতে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে জ্বরে। তখন ল্যাবরেটরি মেডিসিনের গবেষণার ক্ষেত্রে ইতালিকে পথিকৃৎ হিসেবে ধরা হত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইতালির স্যর লিওনার্ড রজার্স কালাজ্বর নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। প্রায় একই সময়ে ভারতেও যে মানুষটি কালাজ্বরের ল্যাবরেটরি মেডিসিন নিয়ে অক্লান্ত গবেষণা করে চলেছেন, তাঁর নাম উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। এ যেন ইতালির মতো দেশের সঙ্গে ভারতের তথা বাংলার এক বিজ্ঞানীর অসম প্রতিযোগিতায় নামা। আর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর গবেষণাগার বলতে, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের, মানে আজকের নীলরতন সরকার হাসপাতালের ছোট্ট একটা ঘর, যার আয়তন একটা জেলের ছোট সেলের থেকে বেশি নয়। সেখানে না আছে সেখানে গ্যাসের পয়েন্ট, না আছে কলের জলের ট্যাপ। রাতের বেলায় কেরোসিনের বাতি জ্বেলে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছোট্ট ঘরে কাজ করে চলেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, প্রাণঘাতী কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারের নেশায়। ১৯১৯ সাল নাগাদ ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড থেকে এই গবেষণার জন্য কিছু অনুদান পেলেন ব্রহ্মচারী মশাই।

১৮৭০ সালে কালাজ্বরের প্রথম রিপোর্ট এল ভারতের অসম অঞ্চল থেকে, যেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চা বাগান তৈরি করেছিল সাহেবরা। কয়েক বছরের মধ্যেই এই জ্বর ছড়িয়ে পড়তে লাগল অসমের চা বাগানের স্থানীয় অধিবাসী এবং শ্রমিকদের মধ্যে। উজাড় হয়ে যেতে লাগল গ্রামের পর গ্রাম। স্থানীয়ভাবে কালাজ্বরের আক্রমণে এই মৃত্যুকে নাম দেওয়া হল ‘ব্ল্যাক ডেথ’। ইংরেজ বণিকরা পড়ল বিপদে। শ্রমিকদের অভাবে চা বাগানের কাজ তো আর বন্ধ করে দেওয়া যায় না। তখন খোঁজ পড়ল আড়কাঠিদের, যারা ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে দরিদ্র, ভুখা মানুষদের নিয়ে এল অসমের চা বাগানের কুলি হিসেবে।

কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তো সহজ কাজ নয়। নানারকম ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতির কাটাছেঁড়া চলতে থাকে সেখানে। দেশ বিদেশের নানান গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে আপ-টু-ডেট জ্ঞান থাকতে হয়। উপেন্দ্রনাথ যে সময়টায় কালাজ্বরের ওষুধের জন্য গবেষণা চালাচ্ছিলেন, সমসাময়িক কালে আর্সেনিক, অ্যান্টিমোনি ইত্যাদি ধাতুর যৌগ ব্যবহার করা হত সি-সিকনেস, আফ্রিকান স্লিপিং ডিজিজের প্রতিকারে। মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর একই গ্রুপে থাকা আর্সেনিক ও অ্যান্টিমোনির মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী অ্যান্টিমোনিকেই বেছে নিলেন গবেষণার ক্ষেত্রে। আসলে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার আগে রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে প্রেসিডেন্সি থেকে পাশ করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। রসায়নের ওপর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জ্ঞান গবেষণায় সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছিল তাঁকে। ততদিনে অবশ্য ইতালির ডাক্তাররা পটাসিয়াম সল্ট অফ অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেট প্রয়োগ করে সে দেশে কালাজ্বরের চিকিৎসায় কিছুটা ফল পেয়েছেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী জানতেন, এ ওষুধে বেশিদিন ভালো ফল মিলবে না। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হৃদযন্ত্রের ক্ষতি হবে। তাই তিনি প্রথমেই পটাশিয়ামের বদলে সোডিয়াম সল্ট অফ অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেট নামে সংকর যৌগ নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তা-ও বিশেষ কার্যকর হল না। এরপর অ্যান্টিমোনি নামে ধাতব মৌলের কোলয়ডীয় মিশ্রণ দিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন। মানে আজকের যুগে কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কারের আগে যেমন ফেজ-ওয়ান ট্রায়াল চলে, তখনও সেই রীতিই অনুসরণ করা হত।

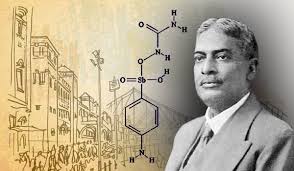

যাইহোক, উপেন্দ্রনাথ দেখলেন দীর্ঘ সময়ের জন্য অ্যান্টিমোনির কোলয়ডীয় দ্রবণ সংরক্ষণ করে রাখা যাচ্ছে না। তখন তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন এমন কোনও যৌগ খুঁজে চলেছে,যা দিয়ে কালাজ্বরের চিকিৎসার উপকরণও সহজলভ্য হয়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম হয়। এইভাবে অনুসন্ধান করতে করতেই একদিন রাতে পেয়ে গেলেন প্রত্যাশিত ফলাফল। আবিষ্কার করে ফেললেন ‘ইউরিয়া স্টিবামাইন’, যা আসলে প্যারা অ্যামাইনো ফিনাইল স্টিবনিক অ্যাসিডের ইউরিয়া লবণ। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী দেখলেন, এই সংকর যৌগ দিয়েই তিনি যেরকম ফলাফল চাইছেন, সেটাই পাচ্ছেন। সময়টা ১৯২১ সাল। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল সাক্ষী রইল এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের। প্রথমে খরগোশের ওপর এই ইউরিয়া স্টিবামাইন প্রয়োগ করা হল। সেখান সুফল মেলায় পরে ১৯২২ সালে ক্যাম্পবেল ও কলকাতা মেডিকেল কলেজের রোগীদের ওপরও প্রয়োগ করা হল। দেখা গেল, মাত্র দু’তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগিরা সুস্থ হয়ে উঠছেন। ১৯২২ সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চে কালাজ্বর রোগীদের সুস্থ করার বিবরণ এবং উপেন্দ্রনাথের ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কারের কথা সবাই জানতে পারল। প্রমাণিত হল, এক বাঙালি বিজ্ঞানীর আবিষ্কার করা ইউরিয়া স্টিবামাইনই সবচেয়ে কার্যকর, ফলদায়ী এবং কম সময়ে কালাজ্বর নিরাময় করতে পারা ওষুধ। উপেন্দ্রনাথ প্রমাণ করে দিয়েছিলেন অদম্য জেদ, অধ্যবসায়ের কাছে সব প্রতিকূলতাই হার মেনে যায়।

কিন্তু এতকিছুর পরেও এই ওষুধের ছাড়পত্র মিলল না। দুঃখের কথা এই যে, ১৯২১ সালে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করলেও, নেটিভ ডাক্তারের আবিষ্কারকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে আরও প্রায় ছয় বছর সময় লাগিয়ে ফেলেছিল ব্রিটিশ রাজপুরুষরা। ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর, মারা যাওয়ার আগে প্রায় আড়াই বছর রোগশয্যায় কাটিয়েছিলেন সুকুমার রায়। ওই সময়ে উপেন্দ্রনাথের ইউরিয়া স্টিবামাইন ওষুধ পেলে হয়তো অকালে প্রাণ হারাতে হত না সুকুমার রায়কে। বাংলা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হত সুকুমার সম্ভারে। ইউরিয়া স্টিবামাইনের প্রয়োগে অসমের চা বাগানের শ্রমিকদের মৃত্যুর হার নব্বই শতাংশ থেকে দশ শতাংশে নেমে আসে। এক বছরে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচায় ইউরিয়া স্টিবামাইন। উপেন্দ্রনাথের আবিষ্কারের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অসমের গভর্নর স্যর জন খের। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রিস, ফ্রান্স, চিন-সহ বহু দেশে এই ওষুধ প্রয়োগ করা হতে থাকে কালাজ্বরের প্রতিকারে। ১৯৩২ সালে নেচার পত্রিকায় ইউরিয়া স্টিবামাইনকে ‘লেস টক্সিক অ্যান্ড মোর এফেক্টিভ’ বলা হয়।

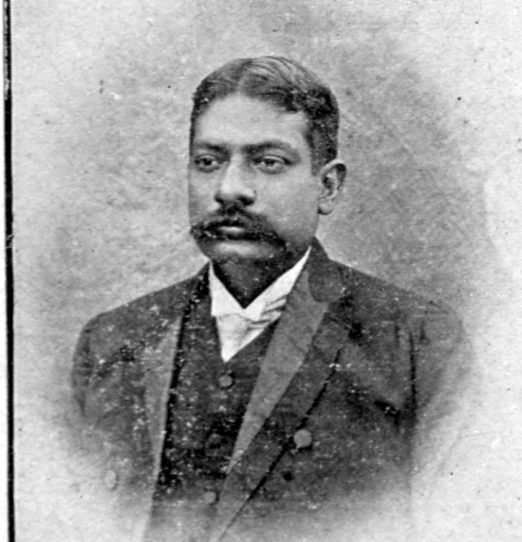

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর চিকিৎসক পিতা রেলের ডাক্তারি থেকে অবসর নেওয়ার পরে হুগলির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। উপেন্দ্রনাথ হুগলির কলেজ থেকেই ১৮৯৩ সালে গণিত এবং রসায়ন দুটি বিষয়ে সাম্মানিক স্নাতক হন। পরের বছর রসায়ন নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তরও পাশ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহের জন্যই এরপর ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। ১৮৯৯ সালে প্রথমে এলএমএস এবং পরের বছর মেডিসিন এবং সার্জারি– দুটি বিষয়েই প্রথম হয়ে গুডিথ ও ম্যাকলিয়ডস মেডেল পান। ১৯০২ সালে এমডি ডিগ্রি পাওয়ার পরে স্টাডিজ ইন হেমোলাইসিস তথা লোহিতকণিকার ভাঙন বিষয়টি নিয়ে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর গবেষণাপত্র প্রশংসিত হয়েছিল বায়োকেমিক্যাল জার্নালে। এছাড়া নেচার, ল্যান্সেট, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিকেল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট ইত্যাদি বিভিন্ন দেশি, বিদেশি পত্রিকায় গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর।

ইতালির ডাক্তাররা পটাসিয়াম সল্ট অফ অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেট প্রয়োগ করে সে দেশে কালাজ্বরের চিকিৎসায় কিছুটা ফল পেয়েছেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী জানতেন, এ ওষুধে বেশিদিন ভালো ফল মিলবে না। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হৃদযন্ত্রের ক্ষতি হবে। তাই তিনি প্রথমেই পটাশিয়ামের বদলে সোডিয়াম সল্ট অফ অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেট নামে সংকর যৌগ নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তা-ও বিশেষ কার্যকর হল না। এরপর অ্যান্টিমোনি নামে ধাতব মৌলের কোলয়ডীয় মিশ্রণ দিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন। মানে আজকের যুগে কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কারের আগে যেমন ফেজ-ওয়ান ট্রায়াল চলে, তখনও সেই রীতিই অনুসরণ করা হত।

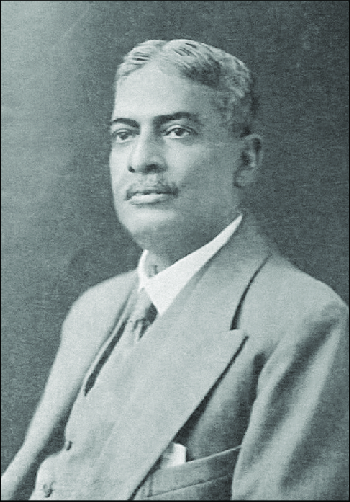

কিন্তু তিনি কেবল তাত্ত্বিক গবেষক ছিলেন না। হাতে কলমে বিজ্ঞানের গবেষণা করে তার সুফল দিতে চেয়েছিলেন মানবসমাজকে। নিজের অর্জিত পাণ্ডিত্যকে পুঁথির পাতায় সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তাঁর স্বপ্নই ছিল এমন কিছু করা, যাতে মানবসমাজের কল্যাণ হয়। ডাক্তারি পাশের পরে প্রথমে ঢাকায় কিছুদিন উচ্চপদে কাজ করার পরে কলকাতায় চলে আসেন। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে কুড়ি বছর অধ্যাপনা ও গবেষণা করেছেন।এই ক্যাম্পবেল স্কুলে যুক্ত থাকার সময়েই তিনি কালা জ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পরে ১৯২৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। অবসরের পরে একাধিক প্রতিষ্ঠানে নানা সাম্মানিক পদের অধিকারী ছিলেন তিনি। ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ইন্ডিয়ান রেড ক্রসের ম্যানেজিং বডির প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু এতকিছুর পরেও তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান কালাজ্বরের ওষুধের আবিষ্কার, যা কয়েক লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। তাঁর আবিষ্কৃত ইউরিয়া স্টিবামাইনের দাম ছিল প্রতি গ্রাম এক টাকা। তখন কালাজ্বরের পুরো চিকিৎসার জন্য লাগত দে়ড় গ্রাম ইউরিয়া স্টিবামাইন। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই কালাজ্বরের ওষুধ বিতরণ করেছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। কালাজ্বর ছাড়াও ফাইলেরিয়া, ডায়াবেটিস, কুষ্ঠ, মেনিনজাইটিস নিয়েও গবেষণা করেছেন উপেন্দ্রনাথ।

১৯২৯ সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য ভারত থেকে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক সুধাময় ঘোষ। কিন্তু সুধাময় ঘোষের কোনও আন্তর্জাতিক পরিচিতি ছিল না। তাই হয়তো নোবেল পাওয়া হয়নি উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর। একইরকম ঘটনা ঘটেছিল মেঘনাদ সাহার ক্ষেত্রেও। তবে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে ওই একই বছরে সি ভি রামন তাঁর নোবেলের প্রস্তাবক হিসেবে রেখেছিলেন নীলস বোর, ডি ব্রগোয়িজ–এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছ’জন ব্যক্তিত্বকে। তাই সি ভি রামনের নোবেলপ্রাপ্তিতে কোনও বাধা পড়েনি।

এটাও আসলে ভারতীয়দের প্রতি ঔপনিবশিক বঞ্চনার একটা নজির। তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম দু’ দু’বার মনোনয়ন করে পাঠানো হলেও নোবেল সম্মান প্রাপ্তি ঘটেনি উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর। তবে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর এবং নাইটহুড উপাধি দিয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন আত্মভোলা, কাজপাগল মানুষ। দেশীয় ওষুধ নিয়ে গবেষণা ও ওষুধ উৎপাদনের জন্য তিনি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে নিজের বাসভবনে ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনিস্টিটিউট স্থাপন করেছিলেন। বহু তরুণ বিজ্ঞানীর গবষণার হাতেখড়ি হয়েছিল সেখানে। ১৯৪৬ সালে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পরে এই সংস্থার অংশীদার হন তাঁর দুই পুত্র ফণীন্দ্রনাথ ও নির্মলকুমার। ১৯৬৩ সালের পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানও কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

আজ এই শহরে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর স্মৃতি বলতে লাউডন স্ট্রিটে তাঁর বসতবাড়িটি, যার সামনের রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে ইউ এন ব্রহ্মচারী স্ট্রিট। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে সেই ছোট্ট ঘরটি থাকলেও সেখানে তাঁর গবেষণার কোনও স্মারকই আজ আর নেই। এভাবেই সংরক্ষণের অভাবে বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছে। তবে কাল তাঁর স্মৃতি হরণ করলেও কালাজ্বরের প্রতিষেধকের আবিষ্কারক হিসেবে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর স্বীকৃতি আজও হয়তো পুরোপুরি বিস্মৃত হয়নি বাঙালি। আজও হয়তো সুকুমার রায়ের ‘হাতুড়ে ডাক্তার’ কবিতার সেই স্যাটায়ার পংক্তিগুলি উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রে একরকম প্রশস্তিই।

একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামৎ

কাটা ছেঁড়া ভাঙা চেরা চটপট মেরামৎ…

কালাজ্বর,পালাজ্বর পুরনো কি টাটকা

হাতুড়ির একঘায়ে একেবারে আটকা।

*ছবি সৌজন্য: Wikimedia Commons

শৈশবের পাঠ শুরু কলকাতায়। মায়ের কর্মসূত্রে মেয়েবেলার পড়াশুনো পূর্ব মেদিনীপুরে, লেখালেখিতে হাত পাকানো। নব্বইয়ের দশকে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক। জীবনের বাঁক বদল করে সাংবাদিকতায় আসা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ফিচার ও সংবাদ বিভাগে লেখালেখি। কবিতা ও গল্প নিয়ে একটু আধটু চর্চার মুক্ত বাতাস জোগাচ্ছে পেশাতেও।