আগের পর্বের লিংক: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১] [১২] [১৩]

দাঙ্গার পর কেমন যেন হয়ে গেল পাড়াটা৷ মসজিদের পাশ দিয়ে কর্পোরেশন স্কুলের মাঠে যাওয়া বন্ধ৷ শান্তি কমিটির মিটিং হয় ওই মাঠে৷ বহু মানুষ এসেছিলেন৷ সবাই শান্তির কথা বললেন৷ বেনিয়াপুকুর ও এন্টালি থানার বড়োবাবুরা এসেছিলেন৷ তাঁরা ভরসা দিলেন৷ অদূরে পদ্মপুকুর মাঠে ছাউনি পড়েছে সামরিক বাহিনীর৷ মিটিং হল, ভরসা দেওয়া হল৷ কর্পোরেশন স্কুলের মাঠে আপাতত খেলাধুলা বন্ধ হল৷ কারণ বড়োরাস্তার ওপারেই ফুলবাগান৷ মুসলিমপ্রধান এলাকা৷ কোনওরকম উত্তেজনা থেকে গোলমাল ঘটে যেতে পারে৷ বসিরহাটের ছেলে আমিনুল, যে ওই মাঠে ঠেলে গুঁতিয়ে ফুটবল খেলত, ফাউল করে হো হো করে হাসত, কেউ কিছু বলবার আগেই নিজে কান ধরে ওঠ-বোস করে নিত, সে কোথায় চলে গেল৷ আস্তাবলের পাশের গলিতে ওদের ঘর ছিল৷ সিরাজুলরাও আর নেই৷

হরেন মুখার্জির বাড়ির গায়ে ছোট্ট একটা খোলা জায়গা ছিল৷ সিরাজুলের বাবা সেখানে খাটিয়া পেতে বসতেন৷ মেদহীন ঋজু মানুষ৷ পরনে লুঙ্গি আর সাদাজামা৷ সবসময় পরিচ্ছন্ন৷ বাংলা বলতেন ভাঙা ভাঙা৷ সিরাজুল বাংলা শিখেছে৷ রবীন্দ্রনাথ পড়ে৷ উর্দুভাষী ধর্মপ্রাণ ওই পরিবারে বালক প্রবেশাধিকার পেয়েছিল সিরাজুলের সুবাদে৷ মেঝেয় বসে গল্পের আড্ডায় ওর বোনেরাও এসেছে৷ দাঙ্গা হতে পারে ভয় পেয়ে ওরা বোধহয় আগেই সরে গিয়েছিল৷ ওদের ঘরের উলটোদিকে মুসলিম বস্তিও ফাঁকা৷ সাতঘরে একজনও নেই৷ কচিদারা তিন ভাই সপরিবার দাঙ্গার রাত কাটিয়ে ভোর হতেই সেই যে চলে গেল আর ফিরে আসেনি৷ গলির ছেলেদের মনখারাপ৷ বল কেনার টাকা, মোজা কেনার টাকা, কোথাও ম্যাচ থাকলে চিউইংগাম আর বরফ কেনার টাকা কে দেবে! মনখারাপ সুধন্যজেঠুর৷ পেশায় দরজি৷ বুড়োমানুষ৷ পিঠ বেঁকে ঝুঁকে গেছে৷ ঘরে বসে একা একা কাজ করেন৷ আশপাশের লোকজনের তাঁর কাজে ভরসা নেই৷ তারা অন্য দরজির কাছে যায়৷ ভরসা করতেন কচিদারা৷ তাঁদের প্যান্ট-শার্ট-কোট সব তৈরি হত সুধন্যজেঠুর হাতে৷ এত ভালো খদ্দের চলে গেলে খাওয়া-পরা যে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে৷

অদূরে পদ্মপুকুর মাঠে ছাউনি পড়েছে সামরিক বাহিনীর৷ মিটিং হল, ভরসা দেওয়া হল৷ কর্পোরেশন স্কুলের মাঠে আপাতত খেলাধুলা বন্ধ হল৷ কারণ বড়োরাস্তার ওপারেই ফুলবাগান৷ মুসলিমপ্রধান এলাকা৷ কোনওরকম উত্তেজনা থেকে গোলমাল ঘটে যেতে পারে৷

দেববাবুর বাজারে যাবার পথে বাঁ-দিকে মসজিদের পর থেকে ক্রিস্টোফার রোড পর্যন্ত গোলামের বস্তির ধ্বংসাবশেষ৷ মাঝে মাঝে কয়েকটা দেওয়াল শুধু খাড়া৷ বাতাসে ছাই ওড়ে৷ মনে পড়ে, এই তো সেদিন ফুটপাথে খাটিয়ায় বসে স্থূল কালো লোমশ গোলামভাই ডেকে বলছেন, খখা, তুমারা খেলার মাঠ পাইলে? কাউন্সিলর মজুমদারবাবু কুছু বোলেন? হামি উনাকে বলবো৷ হামার কাছে আসে৷ কর্পোরেশন স্কুলের মাঠে বালকদের খেলা নিয়ে তখন গোলমাল চলছিল৷ অন্য একটা ক্লাবের ছেলেরা এসে হাঙ্গামা বাধায়৷ গোলামভাই সেকথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন৷

পদ্মপুকুর মাঠে ফৌজি ছাউনি সার সার৷ বাইরে ফৌজি গাড়ি৷ বালকের স্কুলে যাবার বহুদিনের চেনাজানা পথে হঠাৎ হাজির অন্য একটা দেশ৷ কেমন রহস্যময়৷ সবসময় উর্দি পরে বন্দুক হাতে খটখটিয়ে হাঁটে কিছু গাট্টাগোট্টা লোক৷ তারা হাসে না৷ মনে হয় কাছে গেলে তাড়া করবে৷ কখনও দল বেঁধে গাড়িতে উঠে টহলে বেরয়৷ মাঠের গায়ে ফুলবাগানের পথ৷ মুসলিম মহল্লা৷ ঘন বসতি৷ পথ এঁকেবেঁকে গেছে মাইল মাইল৷ মৌলালি-ওয়েলিংটন- ওয়েলেসলি-এলিয়ট রোড-নোনাপুকুর-জোড়াগির্জা-মল্লিকবাজার-বেগবাগান-পার্ক সার্কাস এবং আরও৷ কোথাও একচ্ছত্র মুলিম এলাকা, কোথাও মিশ্র৷ এক দাদার পরামর্শে বালকেরা তিনজন সাদা পতাকা হাতে নিয়ে বন্ধুর খোঁজে গিয়েছিল ফুলবাগানের ভেতর৷ বন্ধুর পরিবার খ্রিস্টান৷ জানা গেল, তারা ভয়ে ছিল ঠিকই৷ তবে কোনও ক্ষতি হয়নি৷ পাড়ার বড়োরা বলে গেছেন, কোনও ভয় নেই৷ আমরা আছি৷

এদিকে মুসলমানদের ছেড়ে-যাওয়া বাড়িগুলোয় লোক আসে৷ তাদের কয়েক ঘর পূর্ববঙ্গের উদবাস্তু৷ কোথাও বিহারি শ্রমিক৷ গোলামের বস্তিতে দ্রুত কিছু ঘর তৈরি হয়৷ সেখানে যারা এল বেশিরভাগই রিফিউজি৷ পুরোনো পাড়াটা হারিয়ে গেল৷ একটা পোড়া বস্তি কীভাবে যেন সেবাশ্রম হল৷ মাটির ঘর বানিয়ে সেখানে এলেন বড়দা৷ সবজির বাগান লাগালেন৷ খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বড়দা সরকারি দপ্তরে ফাইল সাপ্লাই করেন৷ ফাইল বানানো হয় আশ্রমে৷ মোটা কাগজ, পাতলা কাপড় আর আঠার কুটির শিল্প৷ কাজ করতে আসেন কয়েকজন অনাথ বিধবা৷ বড়দার আশ্রম (নাম মনে নেই) বালকের বন্ধুদের ভালো ঠাঁই হয়েছিল৷

দাঙ্গার ঝাপটা সামলে উঠতে না উঠতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধ৷ ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের৷ ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যায় হিন্দু বনাম মুসলমানে৷ আবার আতঙ্ক৷ পার্ক সার্কাস, বেনিয়াপুকুর, ফুলবাগানে যাওয়া নিষিদ্ধ হয় পাড়ার ছোটোদের৷ নানারকম গুজব রটে৷ স্কুলে ঘোষিত হয় ছুটি৷ পাটোয়ারবাগানে কোচিং ক্লাস চালু ছিল৷ মনে আছে, এক সন্ধেয় জনসভা হচ্ছিল অ্যান্টনিবাগানে৷ কোচিং থেকে ফেরার পথে বালক দাঁড়িয়ে পড়ে৷ ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন৷ তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানের সীমান্ত লাগোয়া হবার জন্য এই রাজ্যের মানুষকে যুদ্ধের মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে৷ আরও কীসব বলেছিলেন৷ সভা ডাকা হয়েছিল যুদ্ধখাতে দান সংগ্রহের জন্য৷ মুখ্যমন্ত্রী সাহায্যের ডাক দিলেন৷ বাজার কমিটি টাকাগয়না মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিল৷ কোচিংও বন্ধ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে৷

এই যুদ্ধের পর দলে দলে রিফিউজি আসতে লাগল৷ গোবরা পেরিয়ে আরও দূরে ছড়িয়ে পড়তে থাকল পূর্ব কলকাতা৷ সবহারানো রিফিউজিদের ভিখিরি-সংসার বাসযোগ্য করে তুলতে থাকল জলাজমি, বনবাদাড়৷ বালকদের পাড়ায়ও এল অনেকে৷ সিআইটি কোয়ার্টারের ভেতর খালি জমি দখল করে তারা ঠাঁই বানিয়ে নেয়৷

এবার বালকবেলা থেকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে এইজন্যে যে সেদিনের জানা ছিল আবছা-আবছা, যা দেখা ও শোনা তাতে যুদ্ধের আবহ ছিল ঠিকই, কিন্তু কেন ও কীরকম যুদ্ধ তা জানার বাইরে ছিল৷ বড়োবেলায় জানা গেল বই পড়ে৷ বালক দেখেছে সন্ধের পর পথ আধো-অন্ধকার, দোকানপাটে হালকা আলো, ঘরেও তাই৷ ঘোমটা-পরা বালব৷ চায়ের দোকান ফাঁকা৷ আড্ডার জায়গাগুলো শুনশান৷ পথে চলাচল কম৷ রেডিয়োয় যুদ্ধ সংবাদ৷ সাইরেন বেজে ওঠে যখন-তখন, আতঙ্ক ছড়ায়, বুঝি এই মুহূর্তে আকাশ থেকে আছড়ে পড়বে শত্রুপক্ষের বোমা৷ টহল দেয় ফৌজি গাড়ি৷ বড়ো হয়ে সেই যুদ্ধ সম্পর্কে একটা বিবরণ পড়া গেল৷ হুসেন হাক্কানীর লেখা ‘পাকিস্তান বিটুইন মস্ক অ্যান্ড মিলিটারি’ বইয়ে৷ হুসেন হাক্কানী পাকিস্তানের দুই প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ও বেনজির ভুট্টো এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী গোলাম মোস্তফা জাতইয়ের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন৷ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওয়াকিবহাল মানুষ হাক্কানী বড়ো মাপের কূটনীতিকও৷ স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ থেকে পাক রাষ্ট্রনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি পর্যলোচনা করেছেন তিনি৷ তাঁর বই থেকে ১৯৬৫ সময়কালের কথার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল:

জওহরলাল নেহরু মারা যান ১৯৬৪ সালের মে মাসে৷ ওই সময়ে ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে মুসলমানদের আন্দোলন চলছিল৷ নেহরুর মৃত্যুর সুযোগে পাকিস্তানের কট্টর ভারত-বিরোধীরা আক্রমণাত্মক মিশন নিয়ে জোরদার যুদ্ধের দাবি জানায়৷ ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান ব্যাপকভাবে সশস্ত্র জিহাদিদের কাশ্মীরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়৷ আশা করা গিয়েছিল জিহাদিরা কাশ্মীরের আন্দোলনকে ভয়ংকর করে তুলবে৷ পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতা জেনারেল আইয়ুব খান যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিন জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, কাশ্মীরকে ভারত আজ আক্রমণ করেছে৷ এটি ভারতের পাকিস্তানকে আক্রমণের প্রস্তুতি মাত্র৷ আজকে ভারতের সকল দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের আসল চেহারা বেরিয়ে আসছে যা স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শুরু করেছে৷… আনুষ্ঠানিক যুদ্ধঘোষণা ছাড়াই ভারত পবিত্র ভূমিতে আক্রমণ চালিয়েছে৷ সময় এসেছে ভারতকে উচিত শিক্ষা দেবার, যাতে তারা ভবিষ্যতে আর কোনওদিন এমন দুঃসাহস না দেখায়৷ ভারতকে সম্পূর্ণ পরাজিত না করা পর্যন্ত ১০ কোটি পাকিস্তানবাসী বিশ্রামে যাবে না, যাদের প্রত্যেকের মনে প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত হচ্ছে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ৷…

পাকিস্তানের মিডিয়াকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়, সে সম্পর্কে পাক সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার একজন জনসংযোগ অফিসার লেখেন: ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সীমাহীন প্রতিকূলতার মধ্যে পাক সেনার সাফল্যের বিস্তর গুজব ছড়ানো হয় মিডিয়ার মাধ্যমে৷ প্রচার করা হয় পাকিস্তানের পক্ষে আল্লাহর তরফে ফেরেশতারা নেমে আসছেন যুদ্ধ করার জন্য৷ শিয়ালকোট সেক্টরের যুদ্ধে পাক সেনা কর্মীদের আত্মঘাতী স্কোয়াডের অভাবনীয় বীরত্ব কাহিনি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মিডিয়ায় প্রচার করা হয়, যা ওই সময় পাকিস্তানের মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে৷ মিডিয়ায় প্রচার করা হয় অনেক সেনাকর্মী ও সাধারণ মানুষ দেখেছে সবুজ পোশাক পরিহিত ফেরেশতাগণ পাকিস্তানের ব্রিজ কালভার্ট ও মসজিদ রক্ষা করার জন্য ভারতীয় বিমান ও ট্যাঙ্কের ওপর বোমা নিক্ষেপ করছে৷…

যুদ্ধের সময় গুজব রটে, রটানো হয়৷ জাতীয়তাবাদের জিগির দেওয়া হয়৷ এট রণকৌশল৷ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়নি৷ যাই হোক, ১৭ দিনের মাথায় যুদ্ধ থামল৷ রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপে৷ ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে রাশিয়ার তাশখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের জেনারেল আইযুব খান বৈঠকে বসে একটা মীমাংসায় আসেন৷

কিন্তু আজও বিদ্বেষপূর্ণ দু-দেশের সম্পর্ক, আজও অশান্ত সীমান্ত, রক্তাক্ত হয় উপত্যকার মাটি৷ বালকবেলা সেই কবে কেটে গেছে, সংঘর্ষ শেষ হবার নাম নেই৷ বরং আরও জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি৷

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ২৮ নভেম্বর ২০২২

*তথ্যসূত্র: মোল্লা ও মিলিটারির কবলে পাকিস্তান— হুসেন হাক্কানী৷ অনুবাদ মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার৷ বিজয় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

*ছবি: Flickr, লেখকের তোলা।

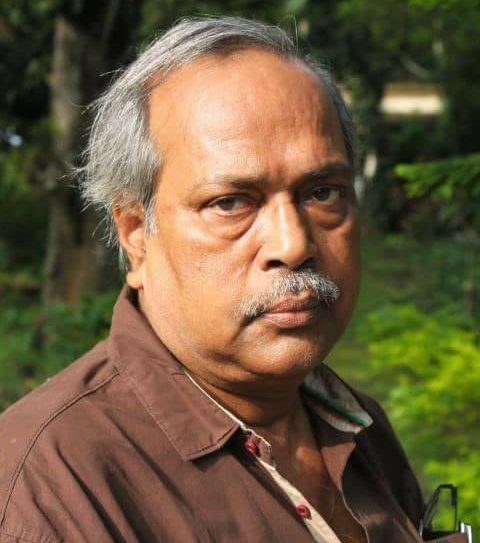

মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।