বাংলা ১৩০০ সাল। ইংরেজি ১৮৯৩। সকাল থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি। একদিকে যখন চলছে রথের টান, অন্যদিকে তখন গুড়াপের জমিদার রমণীকান্ত নাগের পাকা দালানবাড়ির পিছনে কোনওরকমে মাথা গুঁজে থাকার মতো রঘুনাথ নাগের বাড়ির একটি ঘরে জন্মগ্রহণ করল ফুটফুটে এক পুত্রসন্তান। পিতা রঘুনাথ, মাতা ক্ষীরোদসুন্দরীর অষ্টম গর্ভের সন্তান, নামকরণ হল কেশব— শ্রীকৃষ্ণেরই আর এক নাম।

কিশোর কেশবচন্দ্রের জীবন কিন্তু সহজ ছিল না মোটেই। তিন বছর বয়সেই বাবা রঘুনাথকে হারিয়েছিলেন কেশব। রঘুনাথের বার্মায় ব্যবসা ছিল, সেই ব্যবসাও বেহাত হয়ে যায়। জানা যায়, অর্থকষ্টে পড়েও মা ক্ষীরোদসুন্দরী কারও কাছ থেকেই অর্থসাহায্য গ্রহণ করেননি। সুতরাং শুরু হল এক সংগ্রাম। কেশবচন্দ্র গুড়াপে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত মিডল ভার্নাকুলার স্কুলে পড়াশোনা করেন, সেখানে ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় বৃত্তিও পান। ষষ্ঠশ্রেণীর পর প্রায় তিন মাইল দূরে ভাস্তাড়া গ্রামে যজ্ঞেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রতিদিন পায়ে হেঁটে অত দূর স্কুলে যাতায়াত করতেন তিনি।

এইসময় বড়দাদা সত্যচরণ কলকাতার পোস্টঅফিসে চাকরি পান। মেজদা সুধীরচন্দ্র কাজ পান কিষেণগঞ্জে। প্রতিবেশী অধীর মিত্র কিষেণগঞ্জের বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন, তিনিই কাজের ব্যবস্থা করে দেন। কিষেনগঞ্জে একটু থিতু হতেই মেজদা কেশবচন্দ্রকে কিষেনগঞ্জ হাই স্কুলের নবম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। কেশবচন্দ্র কিষেনগঞ্জে মেজবৌদি তরুবালা আর অধীরবাবুর স্ত্রীর স্নেহপাত্র হয়ে ওঠেন। পিতার মৃত্যুর পর এই প্রথম সুদিন দেখে তাঁদের পরিবার।

কিন্তু এই সৌভাগ্য বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কিষেনগঞ্জে মেজদাদা সুধীরচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার জন্য তাকে আনা হল কলকাতায়, সেখানেই তিনি মারা গেলেন। মেজদাদার মৃত্যুতে গভীর শোক পান কেশব। কতই বা বয়স তখন তাঁর। মাত্র নবম শ্রেণীতে— বাৎসরিক পরীক্ষা দিচ্ছেন।

মেজদাদা হঠাৎ মারা গেছেন, আর বোধহয় পড়াশোনা হল না কেশবের! এমন সময় অধীর মিত্র আর তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এলেন। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন কেশব, দশম শ্রেণীর পরীক্ষায়।

কিষেনগঞ্জ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা বা এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করার পর কলকাতায় রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। এবার কেশবের পড়াশোনায় দায়িত্ব নেন দাদা সত্যচরণ। সত্যচরণই তখন নাগ পরিবারের একমাত্র উপার্জনের মানুষ। ১৯১৪ সালে আই.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করলেন কেশবচন্দ্র। পরিবারে তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যা। কেশবচন্দ্র আর পড়াশোনা এগোতে চাইলেন না। উচ্চশিক্ষার ইচ্ছে মনে দমন করে পরিবারের কথা ভেবে অর্থোপার্জনের পথে নামতে চাইলেন।

ভাস্তাড়া স্কুলের থার্ড মাস্টার হয়ে কাজে যোগ দিলেন কেশবচন্দ্র। পড়াশোনাও কিন্তু ছাড়লেন না। দিনে চাকরি, রাতে পড়াশোনা— এইভাবে চলল। বিজ্ঞান নিয়ে পড়া আর সম্ভব নয়। ১৯১৭ সালে বিশেষ বিষয় অঙ্ক আর সংস্কৃত নিয়ে বিএ পাশ করলেন কেশবচন্দ্র।

ভাস্তারা স্কুল থেকে গুড়াপে ফিরতে রাত হয়ে যেত কেশবচন্দ্রের। তারপর সারা রাত চলত পড়াশোনা। এর মধ্যেই গুড়াপে সমাজসেবায় যোগদান করতেন কেশবচন্দ্র।

এই সময়, ১৯১৮ সালে আবার আঘাত এল কেশবচন্দ্রের জীবনে। বড়দাদা সত্যচরণ মারা গেলেন মাত্র পঁয়িত্রশ বছর বয়সে। অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের জন্য কিষেনগঞ্জ স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। অধীরবাবুর আত্মীয় যতীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র কিষেনগঞ্জ স্কুলে ভূগোল পড়াতেন, তিনিই ব্যবস্থা করে দেন।

এত ওঠাপড়া, এত তোলপাড়। জীবনে এক নোঙরের প্রয়োজন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে সারদা মার কাছে দীক্ষা নিলেন। বি.এ পাশের আগের বছর মেজবৌদি তরুবালার সঙ্গে বাগবাজারে শ্রী শ্রী মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার বছরেই ঘটল শ্রীমার তিরোধান। কেশবচন্দ্রের কাছে রয়ে গেল শ্রীমায়ের দেওয়া মন্ত্র এবং একটি রুদ্রাক্ষের মালা যেটি জপ করে দিয়েছিলেন শ্রীমা স্বয়ং। আর ছিল শ্রীমায়ের দুই চরণচিহ্ন।

জীবনের ওই উত্তাল সময়ে কেশব চন্দ্র সবে যোগ দিয়েছেন মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষকতায়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বিখ্যাত শিক্ষকদের সেই স্কুলে নিয়োগ করা হয়েছিল। মিত্র ইনস্টিটিউশনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সর্বত্র। এর আগে ভাস্তাড়া স্কুল, কিষেনগঞ্জ স্কুলে, বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। বহরমপুরে হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের কাজও নিজের ঘাড়ে নেন।

মিত্র ইনস্টিটিউশনে যোগদান কেশবচন্দ্রের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করে। এখানেই তাঁর আলাপ কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে। কালিদাস রায় কেশবচন্দ্রের হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে, রবিবারের সাহিত্য মজলিশে— যার নাম ছিল ‘রসচক্র সাহিত্য সংসদ’। এ প্রসঙ্গে জয়দেব রায় স্মৃতিচারণ করেছেন—

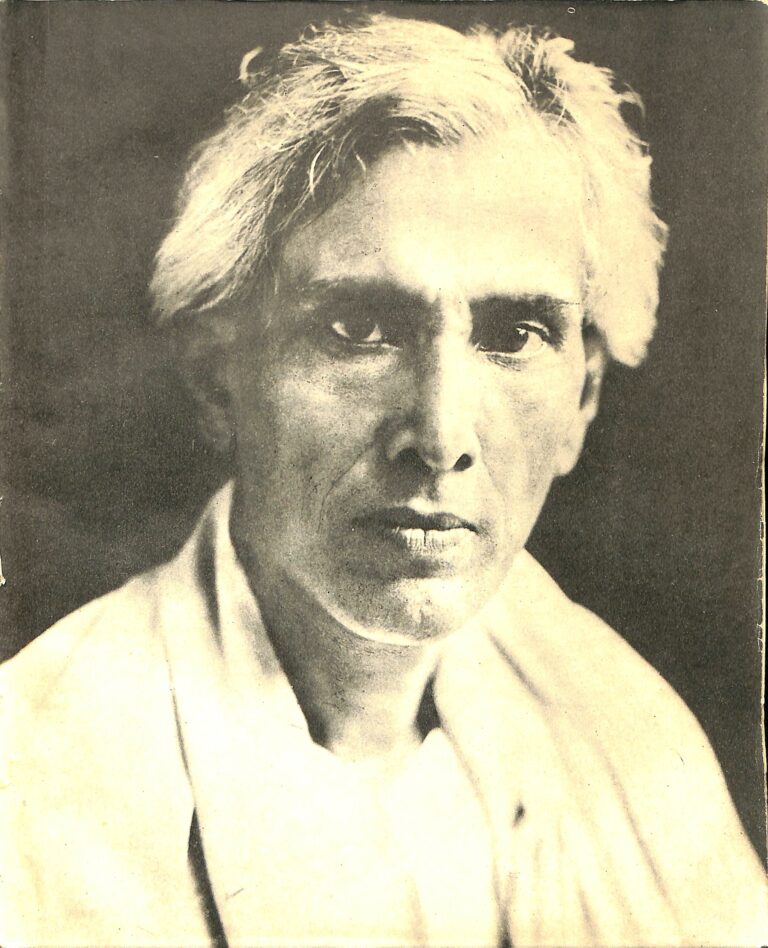

“কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই রসচক্রের মধ্যমণি। সেকালের প্রায় সকল শিল্পী, সাহিত্যিক, চিন্তাশীল, পণ্ডিত, অধ্যাপক সেই রসচক্রে নিয়মিত যোগ দিতেন। …কবিশেখরের সতীর্থ কর্মীরূপেই মিত্রস্কুলের তিন জন শিক্ষককে সেই রসচক্রের আসরে দেখতে পেয়েছিলাম— মুরলীধর বসু, নীতিন্দ্র রায় ও শ্রী কেশবচন্দ্র নাগ।… সভাপতি হিসেবে শরৎচন্দ্র ছিলেনই, সেই সঙ্গে নিয়মিত আসতেন জলধর সেন, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ স্যান্যাল, দেবকীকুমার বসু প্রভৃতি। বছরে অন্তত একবার শহরের উপকণ্ঠে কোনও বাগানবাড়িতে রসচক্রের গার্ডেন পার্টি বসত।” এই আসরেই শরৎচন্দ্র ‘গণিতশিল্পী’ আখ্যা দেন কেশবচন্দ্র সেনকে।

মিত্র ইনস্টিটিউশনে পড়ানোর সময় কেশবচন্দ্র থাকতেন রসা রোড (আশুতোষ মুখার্জি রোড)-এর মেসবাড়িতে। হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতিচারণায় লিখেছেন,“কেশববাবু তখন ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমার কাছে একটা মেসবাড়িতে থাকতেন। কলেজ থেকে বেরিয়ে রসা রোড ধরে পূর্ণ সিনেমার কাছে এলেই দেখা যেত মেসবাড়ির দু’তলা ঘরের খোলা জানলা— আর তার সামনে তপস্বীর মতো তিনি বসে আছেন এবং গভীরভাবে লেখার নিমগ্ন।”

এই মেসবাড়িতেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে থাকতেন যতীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ভূগোলের বই লিখে তখন তাঁর বেশ নামডাক। যতীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রকাশক ছিলেন ক্যালকাটা বুক হাউসের প্রকাশ ভাওয়াল। একদিন যতীনবাবুর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন ভাওয়াল সাহেব। হঠাৎই একটা ডায়েরির দিকে চোখ যায়। কেশবচন্দ্রের ডায়েরি। নানারকম অঙ্কের সমাধান রীতিমতো আঁক কেটে বুঝিয়ে বলা আছে। প্রতিটি অঙ্কের পাশে আবার কেশবচন্দ্রের নিজস্ব নোট, কীভাবে ছাত্রদের সেই অঙ্ক বুঝিয়ে বলা যেতে পারে।

ভাওয়াল সাহেবকে আর পায় কে! এমন একটা ডায়েরি যদি হাতে পাওয়া যায়, তা যে অঙ্কের মতো বিষয়ের দারুণ এক সমাধান বই হবে, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই।

এমন সময় কেশবচন্দ্র ফিরে আসেন। প্রকাশ ভাওয়াল উত্তেজিত হয়ে বলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। ভাওয়াল সাহেব উত্তেজিত, যতীনবাবুও তাই। কিন্তু বেঁকে বসলেন কেশবচন্দ্র। কবিশেখর কালিদাস রায় কেশবচন্দ্রকে বোঝান যে প্রবন্ধ লিখে তিনি যশ পাবেন, কিন্তু বিত্ত পাবেন না। কেশবচন্দ্রের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা তাঁর অজানা ছিল না। এই সময় সত্যই কেশবচন্দ্র প্রবন্ধ লিখছিলেন। ‘উদ্বোধন’ পত্রিকায় বেদান্তের উপর প্রবন্ধ লেখেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ‘পাথ টু পারফেকশন’-এর বাংলা অনুবাদ করেন। মিত্র ইনস্টিটিউশনের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা গদাধর আশ্রমে তিনি সংস্কৃত ও বেদান্ত পাঠ শুরু করেন, ‘বেদান্ততীর্থ’ উপাধিও অর্জন করেন।

তা সত্ত্বেও কালিদাস রায়ের মতামত মেনে নেন কেশবচন্দ্র। কালিদাস রায় কেশবচন্দ্রকে ক্লাস ফাইভ সিক্সের জন্য একটি অঙ্কের বই লিখতে বলেন। তাঁর জোরাজুরিতে অল্পসময়ের মধ্যে পাণ্ডুলিপিও তৈরি করেন কেশবচন্দ্র। ইউ এন ধর অ্যান্ড সনস্ কালিদাস রায়ের বই ছাপতেন। তাঁদেরই প্রকাশনায় প্রকাশিত হল ‘নব পাটিগণিত’। খুব দ্রুত বইটি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কেশবচন্দ্র পেতে থাকলেন রয়্যালটির টাকা। কেশবচন্দ্রের অর্থনৈতিক অবস্থা এই প্রথম সুদিন দেখল। এর পরেই প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত ‘ম্যাট্রিক ম্যাথামেটিক্স’ বইটিও।

সেটা ১৯৩৭ সাল। কিন্তু তার আগে, ১৯৩৫ সালে মারা গেছেন কেশবচন্দ্রের মা ক্ষীরোদসুন্দরী দেবী। কেশবচন্দ্রের বইপ্রকাশের এই সোনার অধ্যায় তিনি দেখে যেতে পারেননি। দেখে যেতে পারেননি গুড়াপ গ্রামের উন্নয়নের জন্য কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টাও। নিজের চেষ্টায় গুড়াপে প্রতিষ্ঠিত করবেন স্কুল, পাঠাগার, ক্রীড়াচর্চার উন্নতির জন্য ফুটবল শিল্ড। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন স্বাধীনতা সংগ্রামেও।

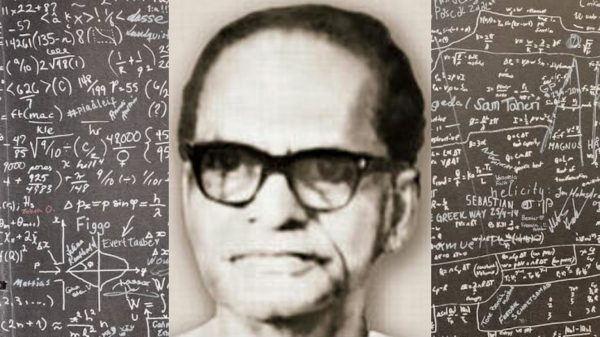

সেই ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই থেকে ১৯৮৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারিতে জীবনাবসান— দীর্ঘ জীবনপথ। গুড়াপ থেকে শুরু হয়ে ভাস্তাড়া গেছে সেই পথ, কখনও কিষেনগঞ্জ, কখনও কলকাতার রসা রোডে। সেই পথে কখনও বইয়ের পাণ্ডুলিপি হাতে, কখনও বা জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে হাঁটছেন সেই মানুষটি, বিরানব্বই বছর বয়সেও হাজার পৃষ্ঠার অঙ্কের বই লিখছেন, জীবনের সম্পদ সযত্নে লিখে রাখছেন বাঁধানো খাতার রত্নবেদীতে।

সেই গণিতশিল্পীর জন্মের একশো পঁচিশ বছর হয়ে গেল। এখনও তেল মাখানো বাঁশে ওঠানামা করছে বাঁদর, চৌবাচ্চা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে জল। গ্রীষ্মের দুপুরে চশমা আঁটা মেধাবী ছাত্রীটি অথবা দুষ্টু ছাত্রটি চেষ্টা করছে সে সমস্যার সমাধানের।

ছবি সৌজন্য: Wikimedia, Flickr, Wikipedia

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।