যা বুঝি-না, সেই নিয়ে কথা বলতে যাওয়া আমাদের স্বভাব। যা আমাদের আয়ত্তের নয়, তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনতে গিয়ে কত-না ভ্রান্তি, কত-না রাগ-বিদ্বেষ, লোক-হাসাহাসি। এ-লেখার বিষয় গূঢ় কিছু নয়। বই পড়েন যিনি, তিনিই পাঠক— যদি এই সাধারণ তথ্য বুঝে নিই, তাহলে বইয়ের সঙ্গে বইয়ের হয়ে-ওঠার বিভিন্ন দিকগুলোর কথা আলগোছে তার কানে আসে। সেই কানে-আসা কথাগুলোকে বুঝে ওঠা-তো একদিনে হবে না। সেটা সময়সাপেক্ষ এক প্রক্রিয়াবিশেষ। অর্বাচীন এক পাঠকের গোপন নোটবুকের মতোই অলস সেই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত লেখা রইল এখানে। কানে-শোনা, বইয়ে-পড়া ও লোকমুখ থেকে আহরণ করা ছাপা বইকে ঘিরে মনে হওয়া বিভিন্ন দিক, যা হয়তো কাজের, যা-হয়তো কোনও কাজের নয়।

মুদ্রণযন্ত্র নির্মাণ আর ব্যবহারের আগে ব্যক্তিগত সংগ্রহে কোনও লিখিত-বিষয়কে রাখা যেত না। পুথিসর্বস্ব সময়ে, মূল পুথিলেখকের সঙ্গে যারা সমসময়ে কিংবা তার পরে সেই পুথিকে অনুসরণ করে, তার একটি বা একাধিক প্রতিলিপি বানিয়েছেন, তার মধ্যেও প্রায়শই থেকে গেছে পার্থক্য। সেই পুথি অবশ্যই গবেষণার বিষয়। কিন্তু জনে-জনে পাঠক সেই পুথি সংগ্রহ করতে পারবেন না কখনোই। ফলে ছাপাখানা সেই সুযোগ এনে দিয়েছে সাধারণ পাঠকের কাছে।

একটি বইয়ের মুদ্রিত নির্দিষ্ট পরিমাণ ‘কপি’ পাঠক বইবাজারে নিঃশেষিত হওয়ার আগে ব্যক্তিগত সংগ্রহে আনতে পারেন। এমনকি ফুরিয়ে গেলে সেই বই আবার ছাপা হতে পারে পাঠকের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই। কিন্তু একজন পাঠক কী কেনেন? বই কেনা মানে অধিকাংশের কাছে আজও বিষয়বস্তু কেনা। এ-বিষয়ে কার লেখা— সেটাই বিবেচ্য হয় প্রধানত। আমি যদি একজন লেখককে পছন্দ করি, তবে তার বইয়ের প্রোডাকশন যেমনই হোক-না-কেন, কিনব— এই মানসিকতাই বেশিরভাগ পাঠকের থাকে। অন্যদিকে এমনও হতে পারে, বিশেষ কোনও বই সম্পর্কে জেনে পাঠক কিনতে গেলেন তার বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। এর সঙ্গে যদি বইটির ছাপা ভালো হয়, অন্তত পড়তে অসুবিধে না-হয়, ঠিকঠাক পাতা দেওয়া থাকে, বাঁধাই ভালো হয়, তাহলেই পাঠক খুশি। এর বাইরে, অন্তত বাংলা বইয়ের পাঠকের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন, যিনি বইটা লেখক বা বিষয়বস্তুর জন্যে নয়; কিনছেন শুধুমাত্র তার মুদ্রণনৈপুণ্য, বাঁধাই, বিন্যাস, প্রচ্ছদ, অর্থাত্ সামগ্রিক বই-ভাবনা দেখে।

ভালো বই কাকে বলব? যে-বইটি লেখকের মুনশিয়ানা এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে শুধুমাত্র অভিনব, নাকি যে-বইটি লেখক, বিষয়বস্তু এবং বই নির্মাণ এই সব দিক থেকেই কেনবার উপযুক্ত? বই, যেহেতু প্রকৃত-প্রস্তাবে একটি পণ্যবিশেষই; তাই তাকে যখন আমি দাম দিয়ে কিনছি, পাঠক হিসেবে আমার প্রত্যাশা থাকবে, সেটা যেন ভালো বই হয়। ভালো কোন কোন দিক থেকে? লেখকের দিক থেকে তো নিশ্চয়ই, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ব্যাপারটা আপেক্ষিক। একটি কবিতা-সংকলনে বা কোনও ছোটগল্প সংকলনে সুনির্দিষ্ট বিষয় না-ও থাকে পারে; আবার যদি বইটি প্রবন্ধের বই হয়, সেক্ষেত্রে বিষয়ের দিকটা মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। এই দুটি বিষয় ছাড়া নিশ্চয়ই আমরা চাইব, বই সুমুদ্রিত হোক। যেন তার প্রতিটি বর্ণ, বিশেষত যুক্তবর্ণ, যতিচিহ্ন, স্পেস, স্পষ্ট বোঝা যায়। হরফের আকার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন প্রকাশিত শরত্ রচনাবলী, রমেশ রচনাবলী এবং অন্যান্য বইপত্রের কথা। এত ছোট আকারে তার বর্ণগুলো কম মার্জিন রেখে, তুমুল ঘেঁষাঘেসি করে ছাপা হয়, পাঠক হিসেবে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। বয়স্ক মানুষ হলে তো কথাই নেই।

তাহলে বড় আকারের বর্ণেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই নয়। বই অনুযায়ী, বইয়ের বিষয় অনুযায়ী বর্ণ তার মাপ তৈরি করে নিক। জয় গোস্বামী প্রণীত কৃষ্ণেন্দু চাকী চিত্রিত ‘হরিণের জন্য একক’ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন এই বইটির সামগ্রিক সজ্জাই নির্মাণ করা হয়েছিল সুচিন্তিতভাবে। আপাত দৃষ্টিতে অশিক্ষিত-অর্বাচীনের চোখে প্রায় অ্যালবামের মতো একটি বই তার প্রচ্ছদ থেকে বাই-কালারের মুদ্রণ—সমস্তকিছুর মধ্যেই পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট। হরফের মাপ ছোট-বড় হয়েছে, আকার বদলেছে কবির বক্তব্য অনুযায়ী।

যাঁরা এই বইটির সঙ্গে দেওয়া ক্যাসেট বা সিডি শুনেছেন, তাঁরা আন্দাজ করতে পারেন, কণ্ঠস্বরের ওঠানামার বিষয়টা মাথায় রেখে এই পরিকল্পনা করেছিলেন গ্রন্থ নির্মাতা, নিশ্চয়ই সেখানে জয় গোস্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু চাকীর মতামতও নেওয়া হয়েছিল। সমস্ত কবিতাগুলোর হরফ কালো কালিতে ছাপা, আর কৃষ্ণেন্দু চাকীর ইলাস্ট্রেশন গাঢ় লালে। লাল-কালোর এই সহাবস্থান মুদ্রণ-বিষয়ে বিশেষ না-জানা পাঠকের চোখেও চিন্তার ব্যাপ্তি জাগিয়ে তুলবে। কেননা, বইয়ের বিষয়, তার বিন্যাসের সঙ্গেই ছাপার ধরনটি সম্পর্কিত।

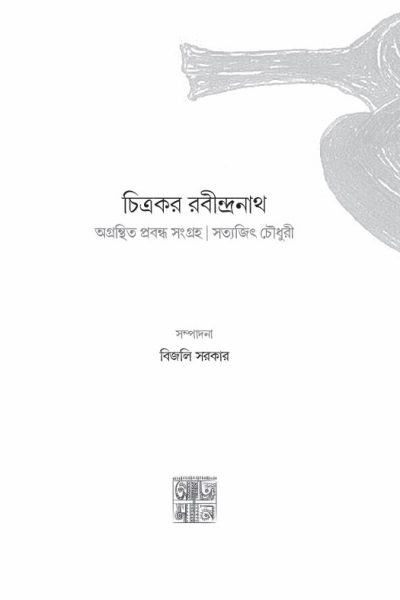

অধিকাংশ বই ছাপা হয় সাদা-কালোয়; কিন্তু হরফে কালো কালির টোন কমালেই ধূসর রঙের এফেক্ট তৈরি হয় যার সঙ্গে সাদা আর কালোর সামঞ্জস্য তৈরি হয়। লিটল ম্যাগাজিন ‘আচমন’-এর প্রকাশনা থেকে বিজলি সরকারের সম্পাদনায় সত্যজিত্ চৌধুরীর ‘চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ’ প্রকাশিত হয়েছে সাদা-কালো-ধূসরের এই সহাবস্থানকে ব্যবহার করেই।

‘অনুবর্তন’ প্রকাশিত গৌতম বসুর কবিতাপুস্তিকা ‘রসাতল’ যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে লেটার প্রেসে ছাপা সেই অসামান্য, নির্ভার প্রচ্ছদের কথা। সাদা পাতায় একটু ওপর ঘেঁষে বইয়ের নাম আর নীচে কবির— শুধু এই। মলাটের কাগজ খুব একটা শক্তপোক্ত নয়। কবিতাগুলো ন্যাচারাল শেডে মুদ্রিত। সেই পাতাও কালক্রমে হলুদ হয়ে যায়। এই বইয়ের পাশে মনে করতে ইচ্ছে করছে তাঁরই পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত কবিতা-পুস্তিকা— ‘মঞ্জুশ্রী’। ভাষালিপি প্রকাশিত এই বইটির কোনও মলাট নেই। প্রচ্ছদ আসলে নামপত্র বা টাইটেল পেজ। কবিতাবই, কবির নাম এবং নীচে প্রকাশনের নাম ও ঠিকানা লেখা। মনে পড়বে ‘অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে’ বইটির কথাও। গৌতম বসু অত্যন্ত সচেতনভাবেই এভাবে বই করবার কথা চিন্তা করতেন। তার বইয়ের বিন্যাস, মুদ্রণ, পাতা, প্রচ্ছদ–প্রতিটি বিষয়েই তাঁর সুচিন্তিত ভাবনা ছিল।

মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর প্রথম বই ছাপাবার জন্যে এমন প্রেস খুঁজে বার করেছিলেন, যারা শুধু বাসের টিকিট ছাপত। গড়িয়াহাটে অবস্থিত সেই প্রেসে গিয়ে মণীন্দ্র গুপ্ত প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের ‘কেস’ আছে কি না এবং সেই কেসে হরফ সাজানোর বিষয়টি পারেন, এমন কেউ আছেন কি না। একটুকুই তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিল। কর্মস্থলের কাজ সেরে মণীন্দ্র গুপ্ত প্রেসে পৌঁছতেন; একটু করে কম্পোজ হত। বইটি ছাপা হয় ট্রেডল মেশিনে। বইয়ের নাম— ‘নীল পাথরের আকাশ’। পুরো কাজটিই হয় মণীন্দ্র গুপ্তের তত্ত্বাবধান ও উপস্থিতিতে। মণীন্দ্র গুপ্তকে যাঁরা প্রেসে গিয়ে কাজ করতে দেখেছেন, তাঁরাই সাক্ষ্য দেবেন এ-বিষয়ে যে, মণীন্দ্র গুপ্ত চাইতেন কম খরচে কীভাবে রুচিশীল প্রোডাকশন করা যায়। তাঁর এই মনোভঙ্গি অনুসরণ করে পরবর্তী সময়ে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা থেকে একাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। সীমিত পুঁজির মধ্যেও কীভাবে সুচারু মুদ্রণ, সুস্থিত বাঁধাই, যথাযথ প্রচ্ছদসহ একটি বইকে আনা যায় পাঠকের কাছে, এসব নিয়ে ভেবেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। অর্থাত্ মণীন্দ্র গুপ্ত হোন কিংবা গৌতম বসু, একটি বিষয় পরিষ্কার, তাঁরা শুধু লিখেই দায়িত্ব শেষ না-করে বইটি হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে জুড়ে থাকতে চাইতেন। পাঠকের কাছে তাই এঁদের বই পড়া মানে শুধুমাত্র লেখাটুকু নয়; তাঁদের সেই লেখা উপস্থাপন করবার রীতিনীতিও উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে ধরা দেয়। উদাহরণ আরও আছে, সীমিত পরিসরের কারণে আপাতত এখানেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করা হল।

নিউজ প্রিন্টের পাতায় প্রকাশিত হত দেবদাস আচার্য সম্পাদিত ‘ভাইরাস’, মাত্র চার পাতা। সেই চারটি পাতা কতটা ধারালো ছিল— পাঠকমাত্রেই জানতেন। আজকের লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকেরা অনেকেই সাধারণ সংখ্যা প্রকাশ করতে চান না। অনেকক্ষেত্রে আবার রয়ে যায় নির্বাচনের অভাব। ‘ভাইরাস’ সেখানে একেবারে আনকোরা, নতুনদের লেখাই ছাপত। লেটার প্রেস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে পত্রিকা-প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে— এমন ইতিহাসও আছে। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত, অর্ণব পণ্ডা সম্পাদিত কবিতার কাগজ ‘রৌদ্রছায়া’-র যাত্রা থেমে যাওয়ার কারণ তার শেষ-মলাটে দেওয়া আছে:

“হয়তো আর বেরুবে না রৌদ্রছায়া। এবং সম্ভবত লেটার প্রেস থেকে প্রকাশিত পৃথিবীর শেষ ছোটো পত্রিকাটি পাঠ করছেন আপনি। কেননা, যে লেটার প্রেস থেকে এটি প্রকাশ হতো, এই সংখ্যা প্রকাশের পরই সেটি বন্ধ হয়ে যাবে। আর লেটার প্রেস ছাড়া রৌদ্রছায়া? এখনো ভেবে ওঠা যায়নি। প্রায় পনের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তরুণরাই ছিল এই পত্রিকার প্রাণ। পোকা ও পাতার যে সম্পর্ক রৌদ্রছায়ার সঙ্গে তরুণ কবিদের ছিল সেই সম্পর্ক। আর ছিল বন্ধুত্বের অভিজ্ঞান। এইসব সম্পর্কগুলো ফিকে হয়ে গেল কি না বোঝা যাবে এবার। শাদা পাতাগুলি ধাতব আওয়াজ নিয়ে শেষবার ফুটে উঠছে বর্ণমালায়। মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে একা সম্পাদক; বাইরে পৌষ মাসের গ্রামীণ বিকেল—তাতে হেলানো রয়েছে তার সাইকেল। কয়েকটি পাখির কিচিরমিচির শুধু মিশে গেল শেষ মুদ্রণে…

সত্যি, আর বেরুবে না রৌদ্রছায়া?”

একজন পত্রিকা-সম্পাদক, যিনি নিজেও একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি, লেখকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সঙ্গে প্রেসের আত্মীয়তা, মুদ্রণের বিষয় কীভাবে অনায়াসে এক করে ভাবতে পারেন, এই সম্পাদকীয় তার মূর্ত উদাহরণ।

বইপ্রকাশ বা বই কেনবার সবচেয়ে বড় মাহেন্দ্রক্ষণ বইমেলা। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের পর থেকেই বইপাড়ার বিভিন্ন প্রেস সরগরম হয়ে ওঠে। পত্রিকা, প্রকাশক, কম্পোজিটর, প্রেসকর্মীদের রাতজাগা পরিশ্রমে প্রস্তুত হয়ে আসে বই। বইপাড়ায় ইতিউতি গেলে খবর কানে আসে— কোন বই কোন প্রেস থেকে ছাপা হচ্ছে। তাড়াহুড়োয় ছাপা বইয়ের ক্ষেত্রে অনেকসময়েই মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যায়। অফসেটের পরে এখন প্রিন্ট-অন-ডিমান্ডের সময়। মুদ্রণজাত কোনও ভুল পরের ‘কপি’-তে সংশোধনের সুযোগ থাকে। অবশ্য কোনও ক্ষেত্রে যেনতেনপ্রকারেণ বইমেলায় আনা হয় তুমুল ভুলসহ। এতে ওই বিশেষ বইটি একজন মান্য লেখকের হলেও, বিষয়বস্তু মনোগ্রাহী হলেও সেই বই গ্রহণযোগ্য হয়-না ছাপার অতিরিক্ত ভুলের জন্যে। শুধু বই নয়, পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টা জরুরি। ছাপার ভুল ন্যূনতম হলে, বা প্রায় না-থাকলে তখন সেই পত্রিকা বা বই কিনতে পাঠক দেরি করেন না। বানান ভুল, ছাপার ভুল, অপরিচ্ছন্ন ছাপা, মার্জিনের ভুল ব্যবহার একটি বইকে পাঠকের থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে অনায়াসে। শুধুমাত্র মেলায় বিক্রির জন্যে অযত্নে ছাপা ও বাঁধাই করা বই কোনও পাঠক ও ক্রেতা কিনবেনই বা কেন? ধরা যাক, মুদ্রণপ্রমাদ এমন হল, পাঠক বুঝতে পারলেন। যদি সেই লেখ্যবস্তুর প্রথম রূপটিতেই পাঠক এমন ভুল দেখতে পান, তাঁর মনে হয়—এখানে তো এই বানান এইটা হবে, সে-ভুল সংশোধিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি এমন হয়, ভুল এমন হল তাকে সংশোধন করা গেল না। ভুল যে হয়েছে, সেটাই বুঝতে পারা গেল না! সমস্যাটা আরও বাড়ে।

আরও পড়ুন- মলাট কাহিনি: তিনটি কবিতা

গৌতম বসুর ‘অন্নপূর্ণা ও শুভকাল’-এর ‘সংবর্তিকা’ কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ যাঁরা দেখেছেন, লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই— একাধিক জায়গায় কবি নিজেই নীল কালিতে সংশোধন করে গেছেন ছাপার ভুল। প্রতিটি বইতেই এই সংশোধন করেছিলেন কি না, সেই তথ্য অবশ্য অর্বাচীন পাঠকের কাছে নেই। শুধু নিজের বইতে নয়, তাঁর সম্পাদিত ‘আদম’ থেকে প্রকাশিত দেবদাস আচার্যের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’-র প্রথম সংস্করণের (প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৮) কিছু জায়গায় সংশোধন রয়েছে। বইটির শেষে ‘আচার্যর ভদ্রাসন’ শিরোনামে যে গৌতমের নিবন্ধটি রয়েছে, সেখানে ‘কবিতায়’ শব্দটি কেটে ডানদিকের মার্জিনে ‘কতিপয়’ করেছেন। সংশোধনের আগে লাইনটি ছিল: “কবিতায় উঁচু প্রাচীর টেনে নামিয়ে এনেছিলেন দেবদাস আচার্য,…”, সংশোধিত হবার পর লাইনটি হল: “কতিপয় উঁচু প্রাচীর টেনে নামিয়ে এনেছিলেন দেবদাস আচার্য…”, কিন্তু ভুল শব্দটি ধরে যদি কেউ বাক্যটি পড়েন, তাহলেও একটা অর্থ তৈরি হয়। এই ভুল পাঠককে প্রতারণা করে, ঠকায়। গৌতম বসু যদি নিজে না সংশোধন করতেন, এই ভুল ধরা যেত না অন্তত ওই সংস্করণটিতে। আশার কথা, বইটির নতুন সংস্করণ হয়েছে এবং নিশ্চয়ই ভুলগুলো আর নেই।

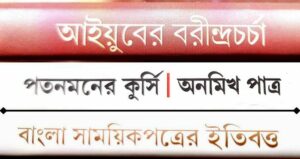

শুধু বইয়ের ভেতরে নয়, ভুল থেকে যায় বইয়ের স্পাইনে, এমনকী সূচিপত্রের মধ্যেও। সেটা সহজেই পাঠকের চোখে পড়ে এবং প্রত্যাশিতভাবেই বিষয়টা পাঠকের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। যেমন, জানুয়ারি ২০২০-তে অনুষ্টুপ থেকে প্রকাশিত বই ‘আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চা’-র স্পাইনে লেখা রয়েছে ‘আইয়ুবের বরীন্দ্রচর্চা’। সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে জানুয়ারি ২০১৬-তে অনিমিখ পাত্রের কবিতাবই ‘পতনমনের কুর্সি’ প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ের স্পাইনেও অনিমিখ পাত্রের জায়গায় ছাপা হয়েছে ‘অনমিখ পাত্র’। এতদিনে নিশ্চয়ই বই দুটির প্রমাদ সংশোধিত হয়ে গেছে আশা করা যায়।

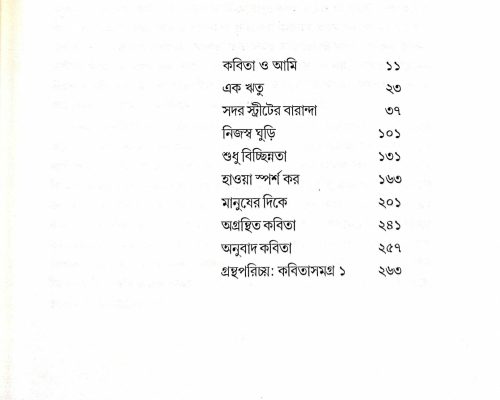

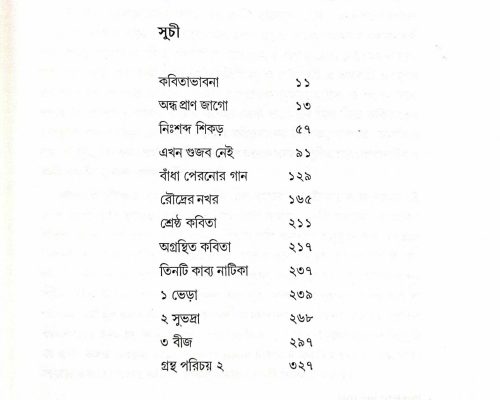

ওই জানুয়ারি ২০১৬-তেই সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের ‘কবিতা সমগ্র’। তার প্রথম খণ্ডের সূচিতে প্রণবেন্দুর কাব্যগ্রন্থ ‘নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি’ হয়েছে ‘নিজস্ব ঘুড়ি’, ‘শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়’ কাব্যগ্রন্থর নাম হয়েছে ‘শুধু বিচ্ছিন্নতা’, ‘হাওয়া, স্পর্শ করো’ হয়েছে ‘হাওয়া স্পর্শ কর’। দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিতেও ছাপার ভুল অব্যাহত। ‘অন্ধ প্রাণ, জাগো’ হয়েছে ‘অন্ধ প্রাণ জাগো’, ‘বাধা পেরোনোর গান’ হয়েছে ‘বাঁধা পেরনোর গান’, ‘রৌদ্রের নখরে’ হয়েছে ‘রৌদ্রের নখর’। খুঁটিয়ে পড়লে ভেতরেও ছাপার ভুল চোখে পড়ে। অর্বাচীন পাঠকের পক্ষ থেকে এই প্রত্যাশাও থাকবে— নতুন মুদ্রণ যদি হয়ে থাকে, বাংলা ভাষার এই মান্য ও শিরোধার্য কবির কবিতা-সমগ্রে থাকা এইসব ভুলগুলি নিশ্চয়ই এতদিনে সংশোধিত হয়ে গেছে। সম্প্রতি অর্বাচীন পাঠকের সংগ্রহে এসেছে ‘গাঙচিল’ থেকে প্রকাশিত সন্দীপ দত্তের ‘বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত’(১৮১৮—’৯৯)। বইটির প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২। জানুয়ারি ২০২২-এ তার তৃতীয় মুদ্রণেও স্পাইনে লেখা রয়েছে— ‘বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবত্ত’। ছাপার ভুল একজন পাঠককে কতখানি বিব্রত করতে পারে তার উদাহরণ ভার্চুয়াল মিডিয়ার অন্তর্গত পাঠকদের গড়ে তোলা বিভিন্ন গ্রুপে দেখা যায়। বানান ও ছাপার অতিরিক্ত ভুল পড়বার গতি রুদ্ধ করে দেয়, পাঠকের মনে বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়। সংশোধিত প্রুফ পড়ে থাকে, শেষ মুহূর্তের ভুলগুলো সংশোধন হয়-না তাড়াহুড়োয়; সেই বই বাজারে আসে বিক্রির জন্যে— ব্যক্তিগত সূত্রে এমন কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। বিষয়টি দুঃখের হয় তখন, যখন খেটেখুটে করে দেওয়া সংশোধন মূল বইতে যায় না। সম্পাদক, লেখকের সঙ্গে প্রকাশকের দূরত্ব তৈরি হয়। তবে সমস্যা শুধুমাত্র প্রকাশকের নয়; কখনও লেখক-সম্পাদকের পরিশ্রমেও ঘাটতি থেকে যায়।

অর্বাচীন পাঠকের ব্যক্তিগত অশিক্ষা তুমুল। তাই সে বই-প্রস্তুতির অন্দরমহলে অনধিকারী হিসেবে প্রবেশ করবার ধৃষ্টতা দেখায় কখনো-কখনো। কাছের বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানবার চেষ্টা করে, ও.সি.আর অর্থাত্ Optical Character Reader-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা কতটুকু? তার ফলে কীভাবে কম্পোজিং-এর ক্ষেত্রে সময় ও খরচ— দুইই বেঁচেছে। দুশো পেজ কম্পোজ করতে যদি এক সপ্তাহ লাগে, ও.সি.আর পদ্ধতিতে খুব কম সময়ে, নামমাত্র খরচে সেটা করে ফেলা যায়। তাহলে কি মানবসম্পদকে খেয়ে নিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা? কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে এমন অনেককিছুই ধরা সম্ভব নয়, যা একজন সতর্ক মানুষ ধরে ফেলতে পারে। একটি শব্দের দৃশ্যরূপ এই পদ্ধতিকে শেখানো থাকে। ধরা যাক যুক্তবর্ণগুলোর কথা। যন্ত্র জানে, যেমন: ক্ত, প্ত, ক্র; তবে এগুলো তার কাছে বর্ণ নয়, ক্যারেক্টর বলাই সঙ্গত। পুরোনো টাইপ ফেসের ক্ষেত্রে এগুলোকে পড়তে অনেক সময়েই যন্ত্রের সমস্যা হয়ে থাকে। ফলে ক্র হয়ে যেতে পারে ত্র বা এ। পুরোনো হরফ যোজনায় ধরা যাক, ফ-য়ে হ্রস্ব-উ লেখা হচ্ছে, সেখানে হ্রস্ব-উ একটু ডানদিক চেপে পড়ত। এমন হতে পারে ও.সি.আর তাকে ফৃ হিসেবে গ্রহণ করল। বসিয়ে নিল অতিরিক্ত কোনও কমা। যারা প্রত্যক্ষভাবে ও.সি.আর ব্যবহার করেন, তাদের সঙ্গে কথা বললে এবং সম্ভব হলে হাতে-কলমে চাক্ষুষ করলে বিষয়গুলো কিছুটা জানতে পারা যায়। প্রযুক্তির সুবিধে নিতে গিয়ে অতিরিক্ত যন্ত্র-নির্ভরতা থেকে ভুল থেকে যায়। সেই ভুলও সংশোধিত না-হয়ে অনেকসময় চলে আসে পাঠকের দরবারে। স্পেসের সমস্যাও হতে পারে কখনও— বিশেষত একই পাতায় একাধিক কলাম থাকলে। ব্যবহারকারীরা জানাচ্ছেন, যদি একই পাতায় দুটি কলাম থাকে, তাহলে তার ও.সি.আর দু’বার আলাদা করে করতে হবে। নইলে পুরো পাতা স্ক্যান করে নিলে মাঝের অংশটা স্পেস হিসেবে ধরে, পুরোটাকে একটা কলাম ধরে নিলে ঘটতে পারে মহাবিপত্তি। কাজেই মনোযোগ প্রয়োজন।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে লেখা একটি খোলা চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই চিঠির প্রসঙ্গ সামনে রেখে আপাতত এই অনিঃশেষ বিষয়ের ইতি টানা যাবে। চিঠিটি লিখেছেন শুদ্ধব্রত দেব, প্রতিক্ষণের নির্বাহী সম্পাদক— পাঠকের প্রতি। ‘একটি জরুরি স্বীকারোক্তি ও একটি প্রতিশ্রুতি’ শিরোনামে তিনি লিখেছেন:

“প্রতিক্ষণ মনে করে বইয়ের সৌকর্যের সঙ্গে নির্ভুল মুদ্রিতপাঠও বইনির্মিতির বনিয়াদি শর্ত। প্রতিক্ষণ এটাও মনে করে প্রকাশনাক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জনের পরেও প্রমাদবিহীন মুদ্রণের ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি সফল হতে পারিনি। এটি আমাদের বিনয় নয়, অকপট স্বীকারোক্তি। এর জন্য আমরা আত্মসমালোচনা করতে বাধ্য, কারণ একজন পাঠক যখন বই কেনেন, তখন একটি নির্ভুল পাঠ পাওয়া তাঁর অধিকারের মধ্যে পড়ে। তা না পাওয়া মানে তাঁর সেই অর্জিত অধিকার খর্ব হওয়া”…।

কেন এই কথা লিখছেন, কেননা এ-বছর বইমেলায় ‘প্রতিক্ষণ প্রকাশিত একটি বইয়ে ‘গুরুতর কিছু মুদ্রণপ্রমাদ’ চোখে পড়ায় তাঁরা প্রকাশনার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও বইটির প্রথম মুদ্রণসংখ্যা(১০০০)-র প্রত্যেকটি বইপাড়া তথা বইবাজার থেকে তুলে নিতে। শুধু তাই নয়, যাঁরা এই বই ইতিমধ্যে কিনে ফেলেছেন, প্রকাশনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে—পুরোনো বইটির বিনিময়ে তাঁরা সংশোধিত বইটি তুলে দেবেন। সত্যি কথা বলতে, এই চটজলদি চালাকির বাজারে পাঠকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবার এর চেয়ে বড় উদাহরণ সম্প্রতি আর নেই। পাঠক এই সিদ্ধান্তের সাধুবাদ জানিয়েছেন। একজন পাঠক এটাও চান, একটি প্রকাশনা তার সামগ্রিক বই নির্মাণের ক্ষেত্রে এমন যত্নবান হবেন, যাতে কেনবার সময় তাঁর মনে হয়—যে-পণ্য তিনি কিনছেন, যে-পরিমাণ মূল্য মুদ্রিত রয়েছে, বইটির লেখা-বিষয়-প্রকাশনা, একজন বইকর্মীর শ্রম, এই সবকিছু মিলিয়েই তা একান্তভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঋণ: অরণি বসু, গৌরব কেতন লাহিড়ী

ছবি সৌজন্য: Flickr, Wikimedia Commons, লেখক

শূন্য দশকের কবিতা জগতের সুপরিচিত নাম। কবিতা লেখার পাশাপাশি লিখেছেন নানা বিষয়ে প্রবন্ধ। জন্ম হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে, পেশায় শিক্ষক। প্রকাশিত কবিতার বই- যদি না পুনর্জন্ম হয়(২০১২), ধানদূর্বার দেশ(২০১৪), জন্মান্ধের আলো(২০১৬), সূর্যের বিষাদ(২০১৬), বিশল্যকরণী(২০১৯), রামকৃষ্ণের মুখে গল্প(২০২১)। প্রকাশিতব্য সম্পাদিত বই: ফুল,পুতুল আর আগুন।দেবারতি মিত্র: নির্বাচিত সাক্ষাৎকার ও অগ্রন্থিত গদ্য সংকলন।

2 Responses

এই লেখা পড়ার পরে একে ‘অর্বাচীন পাঠকের ভাবনা’ কোনওভাবেই বলা যাচ্ছে না। তরুণ লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

দু’দিনে শেষ করলাম। লেখায় টান তো ছিলই , না হলে প্রথম দিনের পর আর বোধহয় পড়তাম না। প্রাসঙ্গিক সিরিয়াস বিষয়ের স্বাদু উপস্থাপনা। গবেষণাধর্মী কিন্তু অ্যাকাডেমিক একঘেয়েমি নেই। লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ এই গুরুত্বপূর্ণ লেখাটির জন্য।