“Remembering Rammohun Ray and Iswar Chandra Vidyasagar” নামক প্রবন্ধে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখছেন:

“Both Rammohun and Vidyasagar were goal-oriented persons … In addition to this they were superlatively sharp logicians and eminently argumentative. Starting from two different premises they could achieve their ends.”

ভাঙাচোরা বাংলায় অনুবাদ করলে কথাটার মানে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায়– রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর উভয়ই লক্ষ্য অভিমুখী মানুষ ছিলেন … এছাড়া দুজনেই ছিলেন নিদারুণ রকমের ক্ষুরধার যুক্তিবাদি এবং তার্কিক প্রকৃতির। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে ওনারা নিজেদের লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছিলেন।

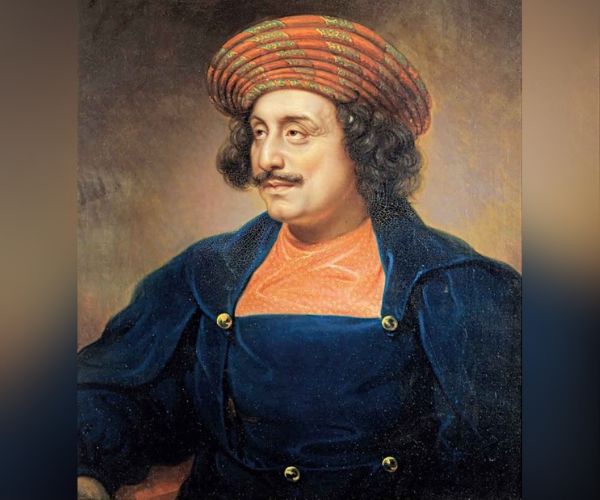

রামকৃষ্ণ বাবুর এই উক্তিটা দিয়ে লেখা শুরু করার কারণ বিগত মে মাসেই আমরা রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছি। জন্মদিনের মোচ্ছব তো হল, কিন্তু তাঁর দেখানো যে পথে তাঁর মৃত্যুর প্রায় ১২০ কুড়ি বছর পর আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি হল, সেই অভীষ্টে আমাদের সামাজিক জীবনের কতটুকুই বা গতিপ্রবণ তা নিয়ে ভাবার কদাচিৎ ফুরসতও কি আমরা নিজেদের জন্য তৈরি করতে পেরেছি? বেশ কিছু কথা বিগত কয়েক মাস যাবত মনের মধ্যে অহরহ অশান্তি বাধাচ্ছে! সেই কথাগুলো আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে না নিতে পারলে এ অভাগাই বা আর কোথায় যায় বলুন? আপনাদের কানে আমার ভাবনার কয়েক ছটাক পৌছে দিয়ে, খানিক হালকা হওয়া, এই মাত্র আমার ইচ্ছে। তারপর আমার ভাবনার ভ্রান্তি বা আশঙ্কার গলতির মারপ্যাঁচ আপনারাই না হয় ঠিক করে দেবেন! তেমন পাঠক পাওয়াও তো কম ভাগ্যের ব্যাপার নয়!

নিজের ভাবুকপনার দায় একবার যখন আপনাদের ঘাড়ে চাপাতে পেরেছি; এবার আসল বিষয়ে আসতে আর দ্বিধা নেই। আমাদের বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে আজ যে “সাবজেকটিভ” হাওয়া বইছে তার ধাক্কায় নিজের যুক্তি ও বৌদ্ধিক চিন্তন-মননের প্রবৃত্তিগুলোকে বাচিয়ে রাখাই দায় হয়েছে! ভাবতে খারাপ লাগে, যে মানুষগুলোর মাঝে বড় হয়েছি, যে মানুষগুলকে বন্ধু বলেই জেনে এসেছি এতদিন, একপলকের সাম্প্রদায়িক (ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক, ইত্যাদি যাবতীয়) ছোঁয়াচ তাদের মনে এমন ভয়াবহতারও জন্ম দিতে পারে? যেমন ধরুন আমারই এক কাছের মানুষ ক’দিন আগেই শুধুমাত্র এক অচেনার কয়েকটা আনকোরা প্রমাণহীন কথার ভিত্তিতে নিজের জীবনের সমস্ত মুল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে বসেছিলেন। আমি ভয়টয় পেয়ে তার চিন্তা এবং অপর ব্যক্তির কথার তাত্ত্বিক এবং তথ্যগত ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন, “লোকে যখন বলছে তখন ঠিকই হবে!” এই ব্যাপারটাকেই আমি এখানে “সাবজেকটিভ” প্রবণতা বলছি। এর উলটোটা অবশ্যই “অবজেক্টিভ” যার বাংলা করলে তার্কিক অথবা যুক্তিসঙ্গত শব্দদুটোর উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে। ঠিক এইখানেই এই লেখার সঙ্গে মূলত রামমোহন রায় (ধরা যাক আমাদের সবার তরফে এই আলোচনাই ২৫০ বছরে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ), কখনও সখনও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রমথ চৌধুরী, আবার এক্কেবারে সমসাময়িক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং অবশ্যই ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ আর্টিকেলের সম্পর্ক। কাজেই বলার কথা হাজারো, কিন্তু শব্দ ও সাময়িক পরিসর সীমিত। আমরা তাই আমাদের রাজ্য তথা দেশের একটি সমসাময়িক সমস্যা এবং তর্কের বিষয়কে নিয়ে রামমোহনের যৌক্তিক মননের নীরিখে তূলুমূল্য আলোচনার চেষ্টা চালাবো। আশা করি প্রণম্য মনীষির আশীর্বাদের হাত আমাদের মাথায় থাকলে একটা না একটা রাস্তা বেরোবেই বেরোবে।

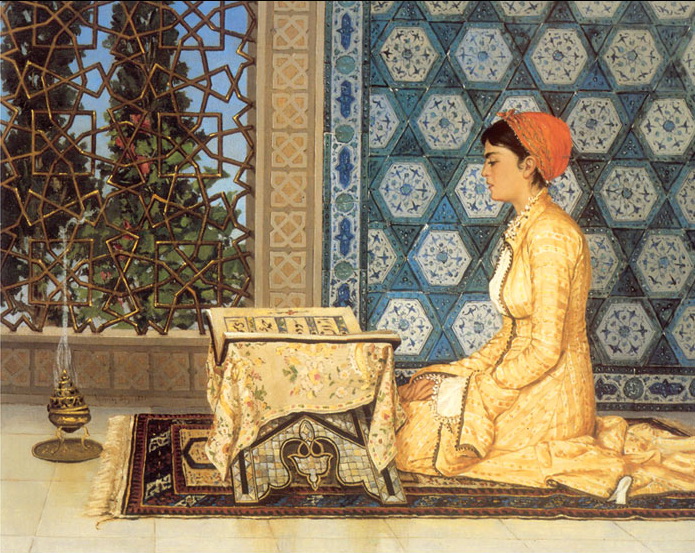

আজকাল মুসলমান মহিলাদের ‘হিজাব’ পরা অথবা না পরার ব্যাপারটা নিয়ে আবার জোর তর্ক শুরু হয়েছে দেশে। একদলের প্রশ্ন হল ওঁরা হিজাব কেন পরবেন? অবশ্যই পরতে দেওয়া চলবে না! অথবা, ইরানের মতো দেশে ওঁরা হিজাব পরবেন না তো বেশ করবেন! অন্যদিকের কিছু মানুষ বলছেন, “যার হিজাব তিনি বুঝবেন, ইচ্ছে হলে পরবেন, অনিচ্ছায় পোড়াবেন! আপনাদের মাথাব্যথা কেন?” এইবার কথা হল ঠিক বেঠিকের হিসেব করবে কে? আর এই কোঁদল যেদিকে যাচ্ছে তাতে এই বাজারে এক টুকরো কাপড় নিয়ে রক্তারক্তি ঘটে গিয়ে সেই কাপড়েই এক মাকে সন্তান বিয়োগের চোখের জল মুছতে হলে তার থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে কি? তাহলে করণীয় কী? বিগত ১৫ বছরের বিজ্ঞান-গবেষণার পদ্ধতিগত শিক্ষা আর কিছু না হোক একটা ব্যাপার ঠুকে ঠুকে আমার মাথায় ঢুকিয়েছে। সেই ব্যাপারটাকে চাইলে “যুক্তি রাজ্যের রাজনীতি” বলা যেতে পারে। ধরুন আপনার মাথায় এক কঠিন সমস্যা সমাধানের চিন্তা ঘুরঘুর করছে, আর জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা বলছে এ একদম ‘বুলস আই’, ভুল ভ্রান্তির জায়গা সীমিত। কিন্তু কাজে হাত দেওয়ার আগে আপনার উপর মহলের তস্য উপরতলার ইতিবাচক ‘ঘাড়-হেলানো’র নিতান্ত প্রয়োজন। তখন আমরা যা করি তা হল সেই সমস্যার কাছাকাছি এক সমস্যার ঐতিহাসিক সমাধান পদ্ধতির নথিপত্র খুঁজে বের করি। সেই রেফারেন্সের ভিত্তিতে আপনার বস বা তার বসকে (যাঁর এই নির্দিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই) একবার বাগে আনতে পারলেই কেল্লা ফতে। খেয়াল করে দেখবেন আইন জগতে মানে জর্জ-কোর্ট, হাই-কোর্ট, সুপ্রীম-কোর্ট-এ আখচার এমনটা শোনা যায়। মানে সতেরশো ওমুক সালের তমুক মামলায় অমনটা হয়ে থাকলে এখন এমনটা হবে না কেন? তাই বললাম – যুক্তি রাজ্যের রাজনীতি! এই হিজাব সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেটাই করব। আসুন ভেবে দেখি রাজা রামমোহন রায় হলে এ ব্যাপারে ঠিক কী করতেন! রামমোহনের সমসাময়িক সতীদাহ প্রথা এবং পরবর্তীতে বিদ্যাসাগরের হাতে নির্মিত বিধবা বিবাহের জানা গল্পটা দিয়ে শুরু করা যাক, তারপর অল্প কিছু তত্ত্বকথায় আসা যাবে।

একথা সকলের জানা যে তৎকালীন ধর্মশাস্ত্র ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় নীতিকে কাজে লাগিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ সমাজ মহিলাদের উপর সহমরণ এবং বৈধব্য-সংযম নামক অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল। কথাটা খেয়াল রাখবেন “ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের তৈরি নিয়ম”; কারণ এর পরের তাত্ত্বিক আলোচনায় এ ব্যাপারটা আমাদের কাজে লাগবে। রামমোহন (১৭৭২ – ১৮৩৩) সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর তার্কিক যুদ্ধ ঘোষণা করেন ১৮১৮ সালে, একটি ট্র্যাক্ট বা চিঠির সাহায্যে। তার দ্বিতীয় চিঠিটি আসে পরের বছর মানে ১৮১৯ সালে। চিঠি দুটিতে তিনি খোলাখুলি জানান যে ওঁর বক্তব্যের মূল পরিসর মানবতার হয়ে সওয়াল করা। কিন্তু যুক্তি-রাজনীতিতে পারদর্শী রামমোহন জানতেন যে ধর্মীয় অনুষঙ্গে যুক্তি না সাজালে ধর্মের নামে অত্যাচারী কুচক্রকে বাগে আনা যাবে না। নিজের পড়াশোনার অভ্যেস ও ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসকে হাতিয়ার করে তুলে ধরলেন মনু-তত্ত্বের যুক্তি। জানালেন, যেখানে দেশের মানুষ এই আচারের মানবিকতা ও সামাজিক উপকারিতার বিষয়ে বিভক্ত সেখানে আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র ছেড়ে সর্ব প্রাচীন মনু-তত্ত্বকে ফিরে দেখা প্রয়োজন।

রামমোহন জানতেন গোড়া পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সেবকেরা তাদের নিজেদের সুবিধার্থে বারবার ব্যবহার করা মনুবাদের কথা ফেলতে পারবেন না। মজার ব্যাপার হল মনুবাদের রীতিতে সহমরণ অথবা অনুমরণের প্রথাকে ব্রাত্য করা হয়েছে। সতীদাহ বিতর্কে ব্যবহৃত যুক্তির দুটো কথা রামকৃষ্ণ বাবু তাঁর রামমোহন আলোচনায় বারবার তুলে এনেছেন। প্রথমত মনুবাদ অনুযায়ী ‘মনু যা বলেন তাই সত্য এবং অখণ্ডনীয়’ ও দ্বিতীয়ত ‘মনু-তত্ত্ব বিরুদ্ধ সমস্ত রীতি অথবা নীতিই (সামাজিক, ধর্মীয় যাই হোক) অগ্রাহ্যকর’! কেমন মাছের তেলে মাছ ভাজা হল বলুন? কাজেই রাজর্ষির এই যুক্তির সামনে তৎকালীন ধর্মীয় সংগঠনের রক্ষনশীলতার দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কথার ভিত্তিতে ১৮৩২ সালের ভারতবর্ষের জন্য লাগু হওয়া ব্রিটিশ আইন মেনে নিতে বাধ্য হন হিন্দু গুরুকুল।

বিদ্যাসাগরের সময়ের বিধবা বিবাহের ব্যাপারটা আরও খানিকটা মজার। ঈশ্বরচন্দ্র (১৮২০ – ১৮৯১) যেন বাধ্য জুনিয়রের মতো পদে পদে রাজর্ষির অকাট্য যুক্তির অধিকার নিয়েই জন্মেছিলেন। সতীদাহ এবং বৈধব্য-সংযম প্রথার লড়াইয়ের মধ্যে এক নির্দিষ্ট পার্থক্য আছে। রামমোহন তাঁর লড়াইয়ের এক বিরাট অংশ চালিয়েছিলেন লন্ডনের হাউজ অফ কমনস-এর দরবারে। বিদ্যাসাগরের লড়াইটা অনেক বেশি স্ট্রিট ফাইট মুখি, কারণ তাঁকে অবিভক্ত দেশের (কেবল বাংলাদেশ নয়) সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সোজাসাপটা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়। সেকারণেই বিধবা বিবাহের লড়াইটা রামকৃষ্ণ বাবুর কথায় খানিকটা ‘সিগনেচার ক্যাম্পেইন’-এর মতো। এবার যুক্তির কথায় আসি। ঈশ্বরচন্দ্র জানতেন মনুবাদের ছত্রছায়ায় এই নির্দিষ্ট ধর্মীয় লড়াই চালানো সম্ভব নয়। তার কারণ মনুতত্ত্বের কোথাও বিধবাদের সামাজিক জীবনে ফেরত আসার স্বপক্ষে একটি কথাও লেখা নেই। কাজেই বুদ্ধিবর প্রথমেই জানালেন মনুবাদ সত্যযুগের ক্ষেত্রে খাটলেও কলিযুগের ক্ষেত্রে আমাদের পরাশর-তত্ত্বকে মানতে হবে। পরাশর প্রদত্ত নিয়মে বিধবাদের জন্য তিনটি উপায় রয়েছে ১) সহমরণ, ২) সংযম এবং ৩) পুনর্বিবাহ। ঠিক এইখানে রামমোহনের কাজের সাহায্য নিলেন তিনি, জানালেন, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ‘রাজাদেশ’ অনুযায়ী সহমরণ বেআইনি, কাজেই রইল বাকি দুই। সুতরাং পুনর্বিবাহ এবং সংযম উভয়ই শাস্ত্র অনুযায়ী শুধু মাত্র কলিযুগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেই কারণেই সতীদাহ আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও বিধবা বিবাহ কিন্তু ঐচ্ছিক কানুন; অর্থাৎ বিধবা মহিলা ইচ্ছে হলে বিয়ে করবেন নাহলে করবেন না! তাদেরই ধর্মীয় আইনের মারপ্যাঁচে কুপোকাত হওয়া গুরুকুল যে কী ল্যাজেগোবরে হয়েছিলেন তা আর বলার নয়! আসলে এই যে ইচ্ছার স্বাধীনতা, এই প্রগতিশীল প্রবণতাকে ধর্মশাস্ত্রের বজ্রমুষ্টি থেকে রামমোহনের হাত ধরে বের করে প্রথমবার আমাদের দেশের সামাজিক পরিসরে নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর।

রামমোহন জানতেন গোড়া পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সেবকেরা তাদের নিজেদের সুবিধার্থে বারবার ব্যবহার করা মনুবাদের কথা ফেলতে পারবেন না। মজার ব্যাপার হল মনুবাদের রীতিতে সহমরণ অথবা অনুমরণের প্রথাকে ব্রাত্য করা হয়েছে। সতীদাহ বিতর্কে ব্যবহৃত যুক্তির দুটো কথা রামকৃষ্ণ বাবু তাঁর রামমোহন আলোচনায় বারবার তুলে এনেছেন। প্রথমত মনুবাদ অনুযায়ী ‘মনু যা বলেন তাই সত্য এবং অখণ্ডনীয়’ ও দ্বিতীয়ত ‘মনু-তত্ত্ব বিরুদ্ধ সমস্ত রীতি অথবা নীতিই (সামাজিক, ধর্মীয় যাই হোক) অগ্রাহ্যকর’!

যেমন কথা হয়েছিল, ঠিক এই জায়গায় দু-এক কলি তত্ত্বকথা অল্প পরিসরে না বললে আলোচনা অধরা থেকে যাবে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর রামমোহন বিষয়ক আলোচনায় খুব চমৎকার কয়েকটা কথা বলে গেছেন। আসলে রামমোহনের নিজের প্রবন্ধাদি পড়তে বসলে তাঁর সময়কার ভাষার ব্যবহারে আমায় খানিকটা হোঁচট খেতে হয়। তাই প্রমথবাবু ভরসা। কেমন করে যেন বক্তব্য ও লেখনী শৈলীর সাম্য বজায় রেখে আমাদের ঠিক ডাঙায় ভিড়িয়ে দেন। তাই রামমোহনের বিষয়ে প্রমথ বাবু্র কথা দিয়েই শুরু করা যাক:

“মানুষ মাত্রেই জ্ঞানের আশ্রয় হচ্ছে দুটি বাইরের জিনিস, এক মানবসমাজ, আর-এক বিশ্ব। … এ বিশ্বের অর্থ কি, এর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি, … এই শ্রেণীর প্রশ্নের মুল হচ্ছে কসমিক কনশাসনেস, এবং সকল ধর্ম, সকল দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া। … সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি, তার প্রতি আমাদের কর্তব্য কি, … এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে সোশাল কনশাসনেস; তাই পলিটিক্স আইন শিক্ষা প্রভৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের মঙ্গল সাধন করা।”

এই কথাগুলো এবং এর পরবর্তী আলচনাগুলোয় রামমোহন সম্বন্ধে প্রমথবাবু যা বলতে চেয়েছেন তা খানিকটা এইরকম। একজন জ্ঞানপ্রিয় সাধারণ মানুষ, যার নিজস্ব ব্যক্তিগত সামাজিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতা উভয়ই রয়েছে তিনি দুদিকেই সমানভাবে নিজের আগ্রহে প্রবৃত্ত হতেই পারেন,। অন্যদিকে স্পিরিচুয়াল বা আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞেরা যেমন মহাজাগতিক চেতনার নিয়ম কানুন বা দিক নির্ণয় নিয়ে তর্ক জুড়বেন; তেমনই সমাজ সংস্কারক, উকিল, রাজনিতিবিদরা নিজেরদের মধ্যে সামাজিক বিকাশ ও অগ্রগতির বিষয়ে তর্জায় জড়াবেন এও স্বাভাবিক; এবং তা সমাজের পক্ষে সুখকরও বটে। সমস্যা দাঁড়ায় একদলের গোদা অন্যদলে মস্তানি করতে এলে! এই্খানেই রাজা রামমোহনের জীবন চেতনার বৈশিষ্ট। অর্থাৎ তিনি পশ্চিমি ধর্মকে দেশের নিজস্ব ধর্মীয় চালচিত্রে ব্রাত্য রেখে শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তি-স্বতন্ত্রের দিকটার উপর নির্ভর করে আধুনিক ভারতকে দেখতে চাইছিলেন। তার কারণ:

“আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যসভ্যতার চরম বাণী, সামাজিক স্বাধীনতা তেমনি ইউরোপীয় আর্যসভ্যতার চরম বাণী। … যে দেশে যে সমাজে ব্যক্তিমাত্রেই এইসকল মানসিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার অধিকারি নয়, সে দেশের লোকমাত্রেই দাস; সে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা মিছা ও অর্থশূন্য।”

সাদা বাংলায় যা দাঁড়াচ্ছে তা হল, আমার পুজো আমার ধর্ম আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাতে দেশ বা রাষ্ট্রের কলকাঠি নাড়ার অধিকার নেই; আমার ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্র ঢুকে এলেই আমি আর স্বাধীন রইলাম কই? সামাজিক পরিসরের নিয়ম কানুন অবশ্যই মান্যতা পাবে কারণ তার উপর আমাদের দেশ ও সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, কিন্তু আমার পুজো আমার খাবার আমার সংস্কৃতি আমার ব্যক্তিগত পরিসর, সেখানে রাষ্ট্রের অধিকার নেই। রামমোহন এই যুক্তির উপরেই এক আধুনিক স্ববল স্বজাতির ভিত্তি দেখতে চেয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তার জিহাদও এই একই যুক্তির ফসল। সে ফসল যদি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তবে তার উৎস ভাবনাটিরও সমান গুরুত্ব পাওয়ার কথা- কারণ তেমনই কিছু ভাবনার উপর নির্ভর করেই পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সংবিধান নির্মিত হয়। রামকৃষ্ণ বাবুর কথায়ঃ

“… উনিশ শতকের গোড়া থেকে তখনকার বাঙলায় … যা কিছু ঘটেছে, তার প্রায় সবকিছুরই অগ্রদুত ছিলেন রামমোহন আর বিদ্যাসাগর।”

ফলত, উপরুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের “হিজাব” প্রশ্নের অনুষঙ্গে রাজা রামমোহনের যুক্তিকে রেফারেন্স বা ঐতিহাসিক দলীল ভেবে নিয়ে “যুক্তি রাজনিতির” আঙ্গিনায় টেনে আনতেই পারি আমরা। এক প্রায়োগিক বা প্র্যাগম্যাটিক যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টায় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়ে এই ২০২৩ সাল অবধি বয়ে আসা আমাদের ‘জেনেটিক উইজডম’ কি বলে আসুন খানিক ভেবে দেখা যাক। প্রথমত কোরানে মহিলাদের হিজাব বিষয়ক হাজারও কথার মধ্যে দুটি কথা ঐতিহাসিকভাবে মানুষকে আগ্রহী করেছে; এক্ষেত্রেও সঠিকভাবে কি বলা হয়েছিল তা বোঝা আগে প্রয়োজন।

সাদা বাংলায় যা দাঁড়াচ্ছে তা হল, আমার পুজো আমার ধর্ম আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাতে দেশ বা রাষ্ট্রের কলকাঠি নাড়ার অধিকার নেই; আমার ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্র ঢুকে এলেই আমি আর স্বাধীন রইলাম কই? সামাজিক পরিসরের নিয়ম কানুন অবশ্যই মান্যতা পাবে কারণ তার উপর আমাদের দেশ ও সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, কিন্তু আমার পুজো আমার খাবার আমার সংস্কৃতি আমার ব্যক্তিগত পরিসর, সেখানে রাষ্ট্রের অধিকার নেই। রামমোহন এই যুক্তির উপরেই এক আধুনিক স্ববল স্বজাতির ভিত্তি দেখতে চেয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তার জিহাদও এই একই যুক্তির ফসল।

প্রথমত:

“Say to the believing man that they should lower their gaze and guard their modesty; that will make for greater purity for them; and Allah is well acquainted with all that they do.” (Holy Qur’an 24:30)

অর্থাৎ ইসলাম অনুযায়ী শালীনতা রক্ষার দায় শুধু নারীর নয় সমানভাবে পুরষেরও। দ্বিতীয়ত:

“And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; and that they should not display their beauty and ornaments except what must ordinarily appear thereof; that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands…” (Holy Qur’an 24:31)

কাজেই, শুরুতে শুধুমাত্র নবী মহম্মদ তাঁর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে নিয়মটি চালু করলেও পরে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মহিলাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বুকের অংশে কাপড়টির ব্যবহারের কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া কোরানের কোথাও কাপড় ব্যবহার না করার ফলে কোনওরকম শাস্তির বিধান নেই। তাছাড়া মাথা ঢেকে রাস্তায় চলা ফেরা করার কথাও কোথাও বলা নেই। অর্থাৎ বিধবা বিবাহের মতই এই নিয়মটাও ঐচ্ছিক এবং ব্যক্তিগত পসন্দ-নাপসন্দের ব্যাপার। কেউ যদি মনে করেন হিজাব ব্যবহার নাই করতে পারেন, আবার করতে চাইলে তাকে মানা করার উপায় নেই। আরেকটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

Those who harass believing men and believing women undeservedly, bear (on themselves) a calumny and a grievous sin. O Prophet! Enjoin your wives, your daughters, and the wives of true believers that they should cast their outer garments over their persons (when abroad). That is most convenient, that they may be distinguished and not be harassed. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. (Holy Qur’an 33:58-59)

এই বক্তব্যের একটি ঐতিহাসিক দিক রয়েছে। সে সময়ে নারী পুরুষ নির্বিশেষে অনেককেই সময়ে-অসময়ে ডাকাত ও দস্যুদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হত। আমাদের দেশের মতোই ও দেশেও সময়ের নিয়মেই ধীরে ধীরে সে সমস্যার অবসান হয়েছে। উপরুক্ত কথাটায় বলা আছে যে নির্দিষ্ট উপায়ে পোশাক পরলে মুসলমান হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার সুবিধা, তাতে ইশ্বরের ভয়ে দস্যুরা বিরক্ত নাও করতে পারে। এছাড়া ‘হিজাব’ ও ‘খিমার’ নামদুটি নিয়ে নানান সমস্যা ও বিতর্কও রয়েছে, তবে আজ তা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। কাজেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ধর্মাবলম্বীদের সুবিধার্থে এবং কোরান রচয়িতাদের নিজস্ব ভাবনায় শারীরিক স্নিগ্ধতা রক্ষার্থে হিজাব সম্পর্কিত কিছু নিয়ম উপদেশ হিসাবে দেওয়া হয়। এবং যতারীতি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গুরুকুলের মাখামাখি এবং তাদেরই নিয়ন্ত্রণ-প্রবৃত্তির শিকার হিসাবে আজ হিজাব প্রথা এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে! একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বেড়ে ওঠা যেহেতু সাধারণত দেশ ও সমাজ অনির্ভর (মিশ্রণের ফলে কিছু পরিবর্তন স্বভাবত অবশ্যই হয়) আমাদের দেশ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও উপরুক্ত নিয়মগুলি সমান সত্যি। অর্থাৎ যে দেশে বা যে সমাজেই রাষ্ট্র ধর্মের নামে হিজাব অনুষঙ্গে অনুপ্রবেশ করেছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই তা আদপে নারীবিদ্বেষ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে আঘাতেরই পুনর্বিন্যাস হচ্ছে নাকি? মজার কথা, আমাদের দেশে ঐতিহাসিকভাবে সমস্ত সরকারই রামমোহনের অন্তর্দৃষ্টি চালিত সংবিধানের পথে চলার কথাই দাবি করে এলেও কেউই মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে অনুপ্রবেশ না করার কথা দ্বিতীয়বার বিবেচনা করেননি। তা করলে নিয়ন্ত্রণের আস্ফালন-রথ আটকে যেত কবেই! আহা শখের রামমোহন প্রীতি!

এই আলোচনার এক্কেবারে শেষে এক ব্যক্তিগত সামাজিক (আমি নিজে ধর্মমুখী বা ঈশ্বরমুখী নই, তবে আমার ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই আছে) মানুষ হিসাবে আপনাদের সকলের কাছে একটা প্রশ্ন রেখে যাই। বহু মানুষের চিন্তা ও বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হয়ে আমরা যদি মেনেও নেই যে যে “হিজাব” আমাদের সমাজের জন্য সততই ক্ষতিকারক এবং নারী স্বাধীনতা-বিরুদ্ধ; একই যুক্তিতে মাসিক চলাকালীন ঠাকুরঘরে বা মন্দিরে ঢুকতে না দেওয়ার নিয়মেও কি সেই একই স্বাধীনতা খর্বের ইঙ্গিত নেই? কাজেই কে হিজাব পরবেন কে পোড়াবেন, কে মাসিক চলাকালিন ঠাকুরঘরে ঢুকবেন বা ঢুকবেন না তা বিধবাবিবাহের মতই এক নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভারতের নারী ইচ্ছে হলে হিজাব নেবেন, ইরানের রমণী ইচ্ছে হলে আগুনে পোড়াবেন, তাতে আমার আপনার বা রাষ্ট্রের কথা বলার কোনও অধিকার থাকেনা। তাই আসুন না আমরা রাষ্ট্রকে বরং আমাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক মনন থেকে ব্রাত্য রাখি। রাষ্ট্র তার কাজ করুক, সামাজিক নিয়মানুবর্তীতা বজায় রাখুক; সে নিয়ম আমরা অবশ্যই মেনে চলব। তবে স্বাধীন আধুনিক ভারতবর্ষে আমাদের ব্যাক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্রীয় চোখরাঙানিকে আর না হয় নাই ঢুকতে দিলাম। তাছাড়া রামমোহনের কথার সুত্রে, নারী মুক্তি ও লিঙ্গসাম্যের অনুষঙ্গে আমাদের সংবিধানের ১৪, ১৫, ১৬, ৫১ এবং অন্যান্য ধারাগুলো তো অস্ত্র হিসাবে থাকলই। প্রয়োজন আরেকটু পড়াশোনার, “লোকে বলছে যখন…” থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটু সামাজিক ওয়াকিবহালতার। রামকৃষ্ণ বাবুকে দিয়ে শুরু করেছিলাম যখন (এই সামাজিক অপভ্রংশের দুর্দিনে বারংবার তারই কাছে ফিরে যাই) তাঁরই কথা দিয়ে শেষ করি।

“…Finalized and adopted in 1950, the constitution of India itself ensured … equal rights of women in public life. … In many respects the Constitution may be considered as hitting the last nails on the coffin of post-modern Hindu law.”

ছবি সৌজন্য: Wikipedia

ড. রূপক বর্ধন রায় GE Healthcare-এ বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। ফ্রান্সের নিস শহরে থাকেন। তুরস্কের সাবাঞ্চি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেছেন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্মসূত্রে যাতায়াত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। লেখালিখির স্বভাব বহুদিনের। মূলত লেখেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ঘোরাঘুরি নিয়েই। এ ছাড়াও গানবাজনা, নোটাফিলি, নিউমিসম্যাটিক্সের মত একাধিক বিষয়ে আগ্রহ অসীম।