সর্পভয় মহাভয়! সাপে ভয় পান না, এমন সাধারণ মানুষ খুবই কম আছেন।. কত মানুষ যে এখনও প্রতিবছর সর্পদংশনে মারা যান তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। সম্প্রতি রাঢ় বাংলার বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে এখন চন্দ্রবোড়া সাপের ভীষণ উপদ্রব বলে সংবাদে প্রকাশ। জানা যাচ্ছে, বর্ষাকালে এখানে গড়ে প্রতিদিন একজনের মৃত্যু হচ্ছে এই সাপের কামড়ে। ভ-এ ভয়, ভ-এ ভক্তি। সারা পৃথিবীর একই ইতিহাস। ভয় থেকেই মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা। দেবদেবীর কৃপা পাওয়ার প্রচেষ্টায়, তাঁদের রোষানলে না পড়ার ভয়ে, তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য পুজো-আচ্চাও চলে আসছে ধর্মের আদিকাল থেকেই।

সাপের পূজা সনাতন ভারতে একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান। সাপের দেবী হলেন মনসা। গবেষকরা বলেন, লৌকিক থেকে পৌরাণিক দেবীরূপে মনসা স্বীকৃত হন। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণমতে সাপের ভয় থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা কশ্যপ মুনিকে কোনও মন্ত্র বা বিদ্যা আবিষ্কারের নির্দেশ দেন । ব্রহ্মার নির্দেশে কশ্যপ মুনি যখন মনে মনে চিন্তা করছিলেন তখন তাঁর মনন ক্রিয়ার সাকার রূপ পরিগ্রহ করে এক মহাদেবী প্রকাশিত হন। এই দেবীর মনসা নাম হয় তিনটি কারণে।

১. কশ্যপ মুনির মানস কন্যা;

২. মানুষের মনই তাঁর ক্রীড়া ক্ষেত্র;

৩. তিনি নিজেও মনে বা যোগবলে পরমাত্মার ধ্যান করেন।

মনসার দ্বাদশটি নাম আছে। জরৎকারু, জগৎগৌরি বা জগদ্গৌরী, মনসা, সিদ্ধ যোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগ ভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারু-প্রিয়া, আস্তিক-মাতা, বিষহরি, মহাজ্ঞানযুতা। এছাড়াও পদ্মাবতী নামটিও পাওয়া যায়। থাক এসব কথা, আলোচনাকে রাঢ়বাংলার মধ্যমণি বাঁকুড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব, তবে বাঁকুড়ার সঙ্গে পুরুলিয়ার নাম তো একই সুরে, একই পঙক্তিতে উচ্চারিত হয়, তাই পুরুলিয়ার কথাও এসে যেতে পারে।

সাপের পূজা সনাতন ভারতে একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান। সাপের দেবী হলেন মনসা। গবেষকরা বলেন, লৌকিক থেকে পৌরাণিক দেবীরূপে মনসা স্বীকৃত হন। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণমতে সাপের ভয় থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা কশ্যপ মুনিকে কোনও মন্ত্র বা বিদ্যা আবিষ্কারের নির্দেশ দেন । ব্রহ্মার নির্দেশে কশ্যপ মুনি যখন মনে মনে চিন্তা করছিলেন তখন তাঁর মনন ক্রিয়ার সাকার রূপ পরিগ্রহ করে এক মহাদেবী প্রকাশিত হন।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমে মনসাকে স্থানীয় মানুষ ভালবেসে, ভক্তিতে, আদরে নানান নামে ডেকে থাকে— যেমন, চিন্তামণি (a fabulous gem capable of fulfilling every desire of its prossessor), জলডুবুরি (diver), বিষহরি (destroyer of poison), পদ্মা বা পদ্মাকুমারী (lotus maiden), বুড়িমা, দুলালের মা ইত্যাদি। আজন্ম দুঃখ পাওয়া মনসার দেবী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার সংগ্রামের গল্পে এখানের প্রান্তজনের মানুষ তাঁকে খুঁজে নিয়েছেন নিজেদের মধ্যে। দেবী যেন তাদেরই একজন, তাঁর লড়াই, সংগ্রাম যেন নিজেদেরই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। দুর্গাপূজা, কালীপূজা বড়লোকদের দালানে হয়, সেখানে দীর্ঘদিন প্রান্তবাসীদের প্রবেশও ছিল নিষিদ্ধ। তাই, মনসাকে তারা একান্ত আপন করে নিয়েছে। তাঁর পুজোকে এই অঞ্চলের মানুষ প্রাণের উৎসবে পরিণত করেছে।

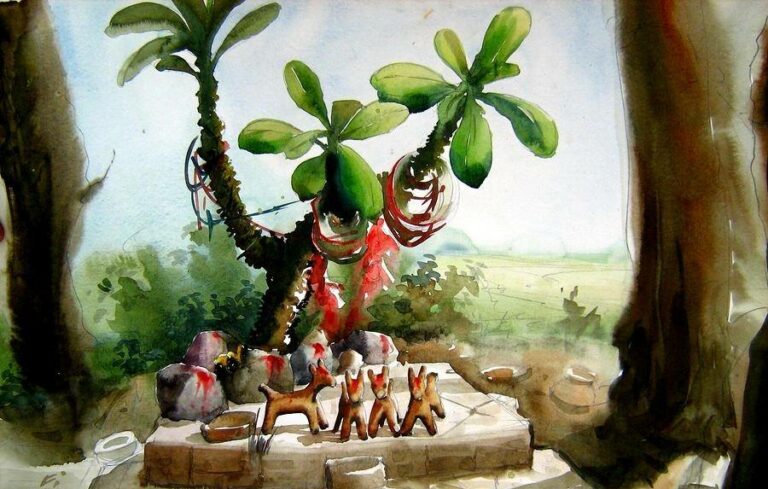

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে রাঢ়বাংলার বাঁকুড়ায় প্রায় প্রতিটি হিন্দু-ঘরে মনসা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাঢ় বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ লোকপ্রিয় দেবী মনসার পূজা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই লোকউৎসব দীপাবলি ও শারদীয়া উৎসবের থেকে কিছু কম নয়। রাঢ় অঞ্চলের লোকদেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বাঁকুড়ার লোকদেবী মনসার মিলমিশ লক্ষ্যণীয়। দুই দেবদেবী পূজার স্থান অনেক জায়গায় একটিই। কোথাও আবার ধর্মঠাকুরের পাশেই আলাদা করে ‘মনসাথান’ (স্থান শব্দের অপভ্রংশ থান) করা হয়েছে। ‘থান’ মানে আর কিছুই নয়, একটি বট, অশ্বথ্থ, শাল, পিয়াল, মহুল বা অন্য কোনও গাছের তলায় ছোট-বড় পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, তাদের কপালে সিঁদুর, গলায় সস্তার চাঁদমালা… ব্যাস। এই হল ঠাকুরথান। ধম্মঠাকুরের থান, মনসার থান। পরবর্তীকালে মানুষের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হলে সেইসব থান সিমেন্টের চাতাল করে বাঁধানো হয়েছে, কোথাও মন্দির হয়েছে।

সর্পদেবী মনসার প্রাচীন শিলামূর্তিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শাসন যক্ষিণী পদ্মাবতী ও জৈন দেবী গৌরীর সঙ্গে তাঁর মিল আছে। আবার তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের লাঞ্ছনচিহ্ন সাপ। জৈন ধর্মের সঙ্গে লোকায়ত ধর্মঠাকুর বা ধম্মঠাকুর ও লোকদেবী মনসা এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠেছে। এটা সম্ভব হয়েছে, অধিকাংশ থানে মনসা বা ধর্মঠাকুরের কোনও মূর্তি না থাকার ফলে। উভয়ের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন মাপের পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ায় সিঁদুর ও চাঁদমালা পরিয়ে পুজো করা হয়। এখানে মনসা শুধু সর্পদেবী নন, তিনি শস্যের দেবী, প্রজননের দেবী, বৃষ্টির দেবী, সমৃদ্ধির দেবী হিসেবেও পরিচিত। অনেক সাধারণ মানুষের অভাব- অনটনে তিনিই যেন সব! তিনিই যেন সাক্ষাৎ জাগ্রত মা, সর্পরূপে যিনি সতত দৃশ্যমান। তাঁর কাছেই সব দাবিদাওয়া, অভাব- অভিযোগ ও তার প্রতিকারের জন্য মাথা ঠোকা। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তিনিই মা শীতলা, গরমে তিনিই প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রক বরুণ দেবের ভূমিকা পালন করেন। অনাবৃষ্টির সময় থেকে মানুষ অপেক্ষা করা দশহরা তিথির জন্য। সেদিন মানুষ দেবীর কাছে চায় প্রবল ‘পাথর- নড়ানো’ বৃষ্টি।

সর্পদেবী মনসার প্রাচীন শিলামূর্তিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শাসন যক্ষিণী পদ্মাবতী ও জৈন দেবী গৌরীর সঙ্গে তাঁর মিল আছে। আবার তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের লাঞ্ছনচিহ্ন সাপ। জৈন ধর্মের সঙ্গে লোকায়ত ধর্মঠাকুর বা ধম্মঠাকুর ও লোকদেবী মনসা এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠেছে। এটা সম্ভব হয়েছে, অধিকাংশ থানে মনসা বা ধর্মঠাকুরের কোনও মূর্তি না থাকার ফলে। উভয়ের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন মাপের পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ায় সিঁদুর ও চাঁদমালা পরিয়ে পুজো করা হয়। এখানে মনসা শুধু সর্পদেবী নন, তিনি শস্যের দেবী, প্রজননের দেবী, বৃষ্টির দেবী, সমৃদ্ধির দেবী হিসেবেও পরিচিত।

এখানকার মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম। বৃষ্টির ওপরই নির্ভরশীল কৃষি, বৃষ্টি না হলে নিশ্চিত খরা। অনাহারের বহু ইতিহাসের সাক্ষী বাঁকুড়া। তাই, অম্বুবাচিতে মানুষ তাঁর কাছেই কৃষি জমির উর্বরতা ভিক্ষা করেন। বর্ষা ঋতু জীব-জন্তুর প্রজননের ঋতু। সর্পকুলও এসময়েই তাদের বংশবিস্তার করে থাকে। তাই মনসাকে বৃষ্টি, সমৃদ্ধি ও প্রজননের দেবী হিসেবে বাঁকুড়ায় গ্রহণ করা হয়েছে। কথায় আছে না, ‘গরিবের কুঁকড়াই ভগবতী।’ মা মনসাও তাই। তিনি প্রান্তজনের অতি আপনজন, সহায়, ভরসার কেন্দ্রস্থল। তাঁর পুজোয় পুরুতঠাকুর লাগে না, পুরুতের দক্ষিণা লাগে না, শুধু ভক্তি লাগে। মনসার থানে ‘মানত’ পূরণের অনেক অনেক কারণের মধ্যে দেবীর কৃপায় সন্তানলাভের কথাও জানিয়েছেন অনেকেই। এই অঞ্চলে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের মধ্যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে ‘মনসা’ নামটির আধিক্য সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

বাঁকুড়া শহরের কাছে দ্বারকেশ্বর নদের বাম দিকে অবস্থিত প্রাচীন শৈবক্ষেত্র এক্তেশ্বরে দ্বাদশ-ভুজ বিষ্ণু মতান্তরে বাসুকির মূর্তিটিকে লৌকিক দেবী ‘খাঁদারাণি’ ও মনসা দেবী হিসেবে পূজা করা হচ্ছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য এক নিবন্ধে এটিকে নাগরাজ বাসুকি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “A remarkable sculpture twelve arms representing Vasuki,the king of the Nagas of the Mahabharata Naga legend,is to be found at the courtyard of the temple of Ekteswar near Bankura town. It has canopy of twelve snake-hoods spread in a semi-circular way. Twelve-armed Basuki is unknown in India. It seems that in this instance local tradition has influenced orthodox Hindu iconography“¹ এই এক্তেশ্বরের মন্দিরটিকে ‘ one of the oldest shrines of the district..’² বলে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন সম্পাদক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ‘বাঁকুড়ার মন্দির’ (১৯৬৫) গ্রন্থটির রচয়িতা। মন্দিরটি জৈন সময়কালে নির্মিত হয়েছে বলে ধরে নিলেও তার ইতিহাস প্রায় তিন হাজার বছরের। এখানে মনসা পুজোর চল যে কত সনাতন, তার প্রমাণ হিসেবে এই মূর্তিটির উল্লেখ করা যেতেই পারে।

চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া বাঁকুড়ায়, শীতে অত্যধিক শীত আবার গরমে প্রবল গরম। এবছরই (২০ এপ্রিল, ২০২৩) ৪৪.১° উষ্ণতায় বাঁকুড়া জেলা বিশ্বের সপ্তম উষ্ণতম স্থানের রেকর্ড করেছে। এই গরমের সময়ই শীতঘুম থেকে সাপেদের জেগে ওঠার সময়। কালবৈশাখীর প্রভাবে যেটুকু বৃষ্টি হয় তাতেই তাদের বাসায় জল ঢুকে পড়ে, ফলে তারা তাদের বাসস্থান টিলা-পাহাড়ের গর্ত থেকে বেরিয়ে সদলবলে সমতলে নেমে আসে। সেই সমতলেই মানুষের বাস ও চাষের জমি। সাপের দেখা পেলেই মানুষের মনের ভেতর ভয় ঢুকে যায়। তার থেকে নিষ্কৃতির উপায় খোঁজে।

রাঢ়বঙ্গের বাঁকুড়ায় তাই জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে দশহরার দিন থেকে দশহরা ব্রত পালন করে মনসা পূজা শুরু করা হয়, যা চলে আশ্বিন মাসের নল সংক্রান্তি বা ডাক সংক্রান্তি বা জিহুড় পর্যন্ত। দশহরার দিন জেলা-সদরে ঘুড়ি ওড়ানোর চল এখনও আছে। মনসা পুজোর একটি বিশেষ পালনীয় রীতি হল অরন্ধন। অনেকে মনে করেন, রাঢ় বাংলায় চৈতন্যদেবের সময় থেকেই মনসাকে মা দূর্গার এক রূপ মনে করা হত। তাই কোনও কোনও জায়গায় পুজোয় বলি দেওয়া হয়। আইনে বলি বন্ধ হলেও এখনও অনেক জায়গায় পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। সাধারণ গরিব মানুষের সে সামর্থ্য নেই, তারা হাঁস বলি দিয়ে মনের ইচ্ছে পূর্ণ করে থাকেন। মনসা পুজো উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া শহরে হাঁস বিক্রির যে বাজার বসে তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

অনেকে পরিহাস করে মনসাকে রাঢ়বঙ্গের ‘জাতীয় দেবী’ বলেন। সমগ্র রাঢ়বঙ্গের না হলেও বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ‘জাতীয় দেবী’ তো বটেই। পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় হেন কোনও হিন্দু গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে দেবী মনসার আরাধনা হয় না। এখানের মানুষ বলেন, মনসা হলেন কলিকালের ‘জিয়ন্ত’ দেবতা। এখানে যত্রতত্র সাপের দেখা পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সর্পদংশনে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে থাকে প্রায়শই। তাই মনসার পূজাও হয় সাড়ম্বরে। দশহরা থেকে শুরু করে শ্রাবণ ও ভাদ্র উভয় সংক্রান্তিতেই মনসাদেবীর পূজা হয়। এর সঙ্গে থাকে অরন্ধন বা পান্তাভাতের উৎসব, স্থানীয় মানুষ বলেন ‘পান্তাপরব’। অরন্ধনের দিন বাঁকুড়া-পুরুলিয়া শহরে একগ্লাস জল পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। কারণ, পরবে সব হোটেল দোকানের কর্মচারীদের ছুটি দিতে হয়। অনেক বেসরকারি বাস বন্ধ থাকে, যাত্রী ও বাস-কর্মচারীদের অপ্রতুলতার কারণে। এদিন পুরুলিয়া বা বাঁকুড়া বাসস্ট্যান্ডে এলেই ফারাকটা ভীষণরকম উপলব্ধি করতে পারা যায়।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার পর যে পঞ্চমী তিথি তাকে নাগপঞ্চমী বলে। বাঁকুড়া জেলার রামসাগরে এই উপলক্ষ্যে বিশেষ মেলা বসে। জয়পুর থেকে কোতুলপুরের দিকে যেতে কুস্থল মোড় থেকে বাঁদিকে গেলে পড়বে রাউতখণ্ড নামে একটি গ্রাম। সেখানে আছে মা জগৎগৌরীর মন্দির। এখানে দেবীর নিত্য পুজো হয়। দশহরায় মেলা বসে, দুর্গাপুজোর সময় ধুমধাম করে দেবী জগৎগৌরীকেই দুর্গা হিসাবে পুজো করা হয়। বিশ্বাসের ওপর ভরসা করে এখনও সেই মন্দিরে আসেন অনেক সাপেকাটা রুগী।

বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যা গ্রামের মনসা পুজো বিখ্যাত। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারেও তার বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে।³ বাঁকুড়ায় যেমন লোক উৎসব শিবের গাজন হয় সেরকমই রামসাগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার, বিষ্ণুপুর শহর থেকে বারো কিলোমিটার দূরে অযোধ্যা গ্রামে দশহরার দিন থেকে পক্ষকালব্যাপী বার্ষিক গাজন হয়। মনসা -ভক্তদের ঢল নামে এই গাজনে। দেবী এখানে মাটির কলসে অবস্থান করেন। যার চোখ সোনার ও মুখ রুপোর বলে মনে করা হয়। কলসের দুপাশে তিনজন করে ছয়জন মহিলা, তাঁদের মনে করা হয় মনসার বোন। আবার ভিন্ন মতানুসারে, তারা বেহুলার ছয় জা (sisters-in-law)। এখানের গাজনে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি সক্রিয় থাকেন। এই উপলক্ষ্যে ‘গৃহিণী সম্মেলন’ যা বর্তমানে ‘গিন্নি পালন’ নামে পরিচিত তা অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের গিন্নি মায়ের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। এই উৎসবে কুমারী মেয়ে বা পুরুষেরা অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সধবা ও বিধবা মহিলারাই এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

এই রীতি কীভাবে শুরু হল তা নিয়ে একটি লোককথা আছে। সেটি এইরকম— একবার মা মনসা গিন্নির ছদ্মবেশে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে গিন্নি-গিন্নি খেলতে আসেন। এরপর তিনি নাকি অযোধ্যার সেবাইত ও কিছু গিন্নিকে স্বপ্নাদেশ দেন যে দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীরের কাছে যে নির্জন শ্মশান আছে, সেই চটাইয়ে তাঁর সঙ্গে গিন্নিরা যেন খেলতে আসেন। ‘বরকনে’ খেলা তারই একটি অংশ। এই খেলায় সমাজের জাতপাত, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে সব মহিলারা অংশগ্রহণ করেন।

দেবী এখানে মাটির কলসে অবস্থান করেন। যার চোখ সোনার ও মুখ রুপোর বলে মনে করা হয়। কলসের দুপাশে তিনজন করে ছয়জন মহিলা, তাঁদের মনে করা হয় মনসার বোন। আবার ভিন্ন মতানুসারে, তারা বেহুলার ছয় জা (sisters-in-law)। এখানের গাজনে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি সক্রিয় থাকেন। এই উপলক্ষ্যে ‘গৃহিণী সম্মেলন’ যা বর্তমানে ‘গিন্নি পালন’ নামে পরিচিত তা অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের গিন্নি মায়ের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। এই উৎসবে কুমারী মেয়ে বা পুরুষেরা অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সধবা ও বিধবা মহিলারাই এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

অযোধ্যায় মনসা পুজোর সময় মহিলা ‘ভক্ত্যা’রা (devotees) শিবগাজনের ভক্ত্যাদের মতোই শারীরিক কৃচ্ছসাধন করে পুণ্য অর্জন করেন বলে লোকজবিশ্বাস। উপবাস পালন, আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটা, জ্যৈষ্ঠ মাসের এই গরমে নগ্নপদে মন্দির থেকে নদীর তীরে হাঁটা এসব তো আছেই। এরমধ্যে আবার কিছু ভক্ত্যার ভরণ বা ভর আসে, তারা সামাজিক ও ব্যক্তিগত নানাবিধ বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে।

বৃক্ষতলে মনসার থানে টেরাকোটার নতুন হাতি-ঘোড়া দিয়ে পুজো করা হয়। ঘটে-পটে পুজোর প্রচলনও আছে গৃহস্থের ঘরে। বাঁকুড়ায় গরিবের ঘরে মাটির দেওয়াল, খড়ের চালায় কত যে মনসা মন্দির আছে সে কথা কি আদমশুমারীতে জানা যায়! সরকারি কোনও পরিসংখ্যানে জানা যায় না, বাঁকুড়া জেলায় মোট কত মনসা পুজো হয়!

মনসা পুজো যেখানে হয় সেখানে সিজ বা মনসা গাছ থাকে (Euphoroia nerrifolia বা Euphorbia lingularum), যেখানে থাকে না, সেখানে মনসা গাছের একটি ডাল প্রতীকী রূপে স্থাপন করা হয়।

মনসার প্রতিমা, মনসার চালি, মনসার ঘট বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মনসার প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে দেবীর মাথায় ফণা তোলা সাপ অনেক জায়গায় দেখা যায়। থাকে দেবীর বাহন হাঁস। চৈতন্যদেবের সময় থেকেই বাংলাদেশে মাটির প্রতিমা গড়ে ঘটা করে মনসা পূজা প্রচলিত থাকার কথা জানা যায়। বাঁকুড়া জেলায় এখন বিভিন্ন জায়গায় মনসার প্রতিমা তৈরি করে পুজো হচ্ছে। আবার কোথাও পুজো হয় মনসার চালি, আসলে যা টেরাকোটার একটি শিল্পকর্ম হিসেবে বহু নন্দিত। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া গ্রামের চালি জগদ্বিখ্যাত। সেই চালিতে ঘট ও তার মাথায় ফণা তোলা সাপের প্রতিকৃতি দেখা যায়। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চালির একেবারে ওপরে আছেন দেবতাদের সেনাপতি কার্তিক,তার নীচে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ, আর চালির মাঝখানে আছেন স্বয়ং মা মনসা। মনসার দুই পাশে রয়েছেন তাঁর দুই সখী, আর একেবারে নীচে বিশালাকার নৌকা। শৌখিন মানুষ মনসার চালির অভিনব গঠনশৈলীর কারণে সংগ্রহ করেন। একসময় সারা জেলা জুড়ে এই মনসার চালিতেই মনসার আবাহনের চল ছিল। কোথাও এই চালি লাল রংয়ের আবার কোথাও তা কালো রংয়ের হয়। তবে এখন এই মনসার চালিতে পুজো আগের থেকে অনেক কম। চালির বদলে মাটির প্রতিমা তৈরির প্রচলন বাড়ছে। বাঁকুড়ার বিভিন্ন শহর ও মফস্বলের পাশাপাশি, গ্রামগঞ্জেও মনসার প্রতিমা-পুজোর রেওয়াজ শুরু হয়েছে। সারেঙ্গা, সিমলাপাল, রাইপুর, সোনামুখি, ইন্দাস, জয়পুর, জয়কৃষ্ণপুর, কোতুলপুর, ঝিলিমিলি , হীড়বাঁধ, ছাতনা, কেঞ্জাকুড়া ও অন্যান্য জায়গায় মনসার প্রতিমা তৈরি হয়, যে রকম ভাদু, সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রতিমা তৈরি হয় সেই রকমই।

বর্তমানে গৃহস্থ বাড়িতে ও বারোয়ারি মণ্ডপে মনসা পুজো হয়। পুজোর জাঁকজমক কতটা বা কেমন হবে, কতটা আড়ম্বরপূর্ণ হবে তা পুজোর আয়োজকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে। তার সঙ্গে এখন আবার ‘স্পন্সর পুজো’ও শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক দল এসে দাঁড়িয়েছে পুজো কমিটির পাশে। মূলত বাজেটের ওপরই নির্ভর করেই দেবীর প্রতিমা ও পুজোর আয়োজন, জাঁকজমক, আড়ম্বর ছোট-বড়- মাঝারি আকারের হয়ে থাকে। মনসার রূপ-গোত্রও এলাকা ভেদে একেক রকমের হয়ে থাকে।

গৃহস্থ বাড়ির মনসা পুজো

মনসা পুজোয় শুদ্ধাচারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মনে করা হয়, নাহলে দেবী রাগ করে গৃহস্থের অনিষ্ট করতে পারেন। মঙ্গলের পরিবর্তে তখন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে। তাই গৃহস্থরা নিষ্ঠাবান চিত্তে, শুদ্ধাচারে এই পুজোর আয়োজন করে থাকেন। অনেক জায়গায় দেখা যায়,পরিবারের উপবাসী নারী-পুরুষগণ (ব্রতী) ভিজে কাপড়েই এই পুজোর সব আয়োজন করে পুজোর পরে প্রসাদ গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন। মনসা গাছের তলায়, গাছের অভাবে তুলসীমঞ্চের তলায় একটি মনসাডাল পুঁতে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। ঘরের চারপাশে গোবরছড়া দেওয়া হয়। মনে করা হয় এতে ঘরের মধ্যে সাপ ঢোকে না। মনসা পুজোর স্থানটিকে গোবর-ন্যাতা দিয়ে প্রথমে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়। সিমেন্টের বাঁধানো চাতাল হলে তা জল দিয়ে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। ‘গোবরন্যাতা’ শুকোনোর পর তার ওপর আলপনা আঁকা হয়। অনেকে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত আলপনা দিয়ে থাকেন। পুজোস্থলে ঘট, কোথাও তার সঙ্গে মনসার পট, ছবি বা চালিতে গামছা/শাড়ি দিয়ে নানা উপাচারে সাজানো হয়। তার মধ্যে দুধ থাকবেই। অনেক জায়গায় ‘কেলেকড়া’ বলে একটি ভেষজ ফলও দেওয়া হয় পুজোর ভোগে। পুজোশেষে দুধে ভেজানো সেই মারাত্মক তেতো ফলটির ওপর থেকে সামান্য একটু প্রসাদ হিসেবে মা তার সন্তানদের মুখে দেন । প্রচলিত বিশ্বাস, এতে সাপে কাটলেও বিষ ওঠে না! এ যেন সর্পবিষ প্রতিরোধী ফল! অনেক জায়গায় এটিকে রোহিন বা আষাঢ়ি ফলও বলা হয়। মনসা বৃক্ষের ডাল, সাপ আঁকা বা না-আঁকা ঘট, আবার কোথাও কোথাও সাপের ঝাঁপিতেও পুজো করা হয়। অনেক পরিবার নিজস্ব স্থায়ী মনসা মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা ও সাধ্য অনুসারে মনসার প্রতিমা গড়ে সাড়ম্বরে পুজো করেন। অরন্ধনের দিনে মাটির উনুনে আলপনা দিয়ে একটি মনসা ডাল রেখে পুজো করা হয়। সেদিন উনুন জ্বালানোর রীতি নেই।

বারোয়ারি মনসা পুজো

পুজোর অনেক আগে থেকেই পুজোর ব্যয়নির্বাহের জন্য চাঁদা তোলা হয়। গৃহস্থ বাড়ি থেকে শুরু করে দোকানহাট, বাস ট্রাক থামিয়েও চাঁদা তোলার চল হয়েছে এখন। রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরাও এখন মনসাপুজো স্পন্সর করছেন নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য। দুদিনের মনসা পুজোর বাজেট কোথাও কোথাও লক্ষাধিক টাকা।

বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলি আগে থেকে নিজেদের পছন্দমতো মনসা প্রতিমা অর্ডার দিয়ে রাখেন, পুজোর আগের দিন বা পুজোর দিন মনসার স্থায়ী মন্দিরে বা প্যান্ডেলে সেটি নিয়ে আসা হয়। মনসা পুজা হয় রাতে। পুজোর আগের দিন ‘বার’ রাখতে হয় ব্রতীদের। মেয়েরা নখ, ছেলেরা নখ, চুল, দাড়ি কেটে নিরামিষ আহার করে। মনসাপুজোয় ব্রতীরা সারাদিন উপবাসে থেকে সন্ধ্যাবেলায় স্থানীয় পুকুর, নদী থেকে শোভাযাত্রা সহকারে ঘট আনতে যায়। একে ‘মনসার বারি’ আনা বলে। শোভাযাত্রায় থাকে ধূপ, ধুনো, নানারকমের বাজি, ঢাক, অগণিত বক্সের সম্মিলিত তীব্র শব্দ, বিজলিবাতির নানারকম নকশাদার আলোর খেলা। ব্রতী নারী-পুরুষরা সব সারিবদ্ধ হয়ে চলেন নির্দিষ্ট পুকুর বা নদীর দিকে। বাঁকুড়া শহরের তেলিগড়্যা, শিখরিয়া পাড়ার শোভাযাত্রা যারা দেখেছেন, তাঁরা বলেন, এরকম শোভাযাত্রা দুর্গাপুজোতেও হয় না। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ডুব দিয়ে ঘট ভর্তি করে তাঁরা আবার একইভাবে মনসা পুজোর নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে আসার পর শুরু হয় পুজো। সারাদিন উপবাসে থাকা অনেক ব্রতীর বারি আনতে যাওয়া-আসার সময় থেকেই আবার ‘ভরণ’ বা ‘ভর’ আসে— পুরোহিতের জল সিঞ্চনে অনেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন, অনেকে পুজোর পরে স্বাভাবিক হন। এই ভরের সময় মনে করা হয়ে দেবী তাঁর ওপর ভর করেছেন। সে নানা রকম কথাবার্তা বলে, আকারে ইঙ্গিতে, সে-সব মানুষ সত্যি বলে বিশ্বাস করে। আগে মনসা পুজো ভক্তরা নিজেরাই করত। মনসা পুজোয় পুরোহিত প্রথা ছিল না। একমাত্র নাগপঞ্চমীর পুজো ব্রাহ্মণ দিয়ে করা হত। এখন অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত মনসা পুজো করেন। পুজোর শেষে সম্মিলিতভাবে নিরামিষ প্রসাদের আয়োজন করা হয়।

দ্বিতীয় দিন পুরোহিত স্নান করে শুদ্ধ হয়ে পুজোয় বসেন। আসেন সকল ব্রতীরাও। পুজোর শেষে কোথাও মানতের ছাগল, কোথাও হাঁস বলি দেওয়া হয়। তারপর সেই মাংসের ভোজ হয় গৃহে গৃহে। এরপর আসে ভাসান। মনসা প্রতিমার বিসর্জনের শোভাযাত্রাতেও অগণিত সুউচ্চ বক্সের সারি, ঢাক, ব্যান্ডপার্টি, তাসা পার্টি, বাজি এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে উদ্দাম নৃত্য সহযোগে প্রতিমা নিরঞ্জন হলে পুজো সমাপ্ত হয়।

একদা গভীর অরণ্য অধ্যুষিত ছিল বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। এখনও এক বিস্তীর্ণ এলাকা ‘জঙ্গলমহল’ নামে পরিচিত। এখানকার ভূপ্রকৃতি ছোট ছোট পাহাড়, টিলা পরিবেষ্টিত। বর্ষার জলে জঙ্গল ঝোপঝাড় পুষ্ট হয়, যার ফলে জেলাজুড়ে বিভিন্ন ধরনের বিষধর সাপের উপদ্রব দেখা যায়। এই সর্পভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সর্পদেবী মনসাকে সন্তুষ্ট রাখতে জেলার অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ, যার এক বিরাট অংশ কৃষিশ্রমিক, যাঁদের প্রতিনিয়ত সাপের মোকাবিলা করেই কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়ে জীবিকানির্বাহ করতে হত, তাঁরা গভীর ভক্তিতে দেবীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। একসময় হাঁড়ি, বাউরি, বাগদি, লোহার, জেলে, কর্মকার, বেনে সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই পুজোর আয়োজক হলেও বর্তমানে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। পুজো উপলক্ষ্যে সম্প্রীতির এক আনন্দময় পরিবেশ গড়ে ওঠে। তবে সাম্প্রতিককালে এই সম্প্রীতি সংস্কৃতি ‘বক্স সংস্কৃতি’তে বদলে গেছে।

একদা গভীর অরণ্য অধ্যুষিত ছিল বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। এখনও এক বিস্তীর্ণ এলাকা ‘জঙ্গলমহল’ নামে পরিচিত। এখানকার ভূপ্রকৃতি ছোট ছোট পাহাড়, টিলা পরিবেষ্টিত। বর্ষার জলে জঙ্গল ঝোপঝাড় পুষ্ট হয়, যার ফলে জেলাজুড়ে বিভিন্ন ধরনের বিষধর সাপের উপদ্রব দেখা যায়।

একদা শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনে অরন্ধন দিবসের পান্তাভাত আহারের পর গরুর গাড়ির মিছিল করে ওস্তাদরা সব বিষধর সাপ নিয়ে খেলা দেখাতেন বিষমঢাঁকি, বীণ বাজিয়ে— মানসা যাত্রার গান করে। জাঁতের গান, ঝাপানের গানও বলতেন কেউ কেউ। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও আরও অনেক জায়গায় রাস্তার দুপাশে মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন ঝাপান দেখার জন্য। একই সঙ্গে রোমাঞ্চকর শিহরণ ও আনন্দের আয়োজন ছিল ঝাপান যাত্রায়। কিন্তু দুর্ঘটনাও ঘটত। প্রতিবছরই সাপ নিয়ে কেরামতি দেখাতে গিয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটত। প্রশাসন তাই বাধ্য হয়ে ঝাপান বন্ধ করে দেয়। ঝাপানের একটি গান এরকম—

জয় জয় মা মনসা জয় বিষহরি গো

বন্দনা করি মাগো মা মনসার চরণে,

জয় জয় মা মনসা

মাগো,ঢেঁকির মত গদ্দান মায়ের কুলার মত ফণা (২)

এক ছোবলে ছবি করে শ্মশান পাঠাইও না গো

জয় জয় মা মনসা।

মাগো, তোমার ছানাপোনা ঘুরে আঁদাড়্যে পাঁদাড়্যে (২)

বৌ-ঝি গুল্যান সাঁঝ বিহানে ঘাটে যাত্যে লারে গো

জয় জয় মা মনসা।

মাগো, তোমার নিঃশ্বাসে মাগো শরীল হৈল নীল দর্শনে বদন সাদা হাতে পায়ে খিল গো (২)

জয় জয় মা মনসা।

অর্চনা করিয়া মাগো জীবন ভিক্ষা মাগি(২)

তুমার ছানাপোনার ভয়ে খিল দিয়ে রাত জাগি গো

জয় জয় মা মনসা।

গরিব দুখীর দিকে মাগো একটুকু কম চাও(২)

পুজা লিয়ে দেবী নিজের ছা-গুলা সামলাও।

জয় জয় মা মনসা জয় বিষহরি গো

বন্দনা করি মাগো মা মনসার চরণে

জয় জয় মা মনসা…

এই গানে একদিকে মা মনসার রোষে পড়লে কী অবস্থা হয় বর্ণনা করে তীর্যকভাবে দেবীকে তাঁর ছেলেপিলের দিকেও খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। মনসাকে নিয়ে বাঁকুড়ার উপভাষায় এরকম কত কত গান আছে তার হিসাব কে রাখে! বর্তমানে আমাদের অজান্তেই রাঢ়বাংলার মনসা সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে গত কয়েক দশকে। তবুও এখনও মনসা পুজোর জনপ্রিয়তা অটুট। লোক উৎসব বা জনগণের ‘পরব’ হিসেবে বাঁকুড়ায় মনসা পুজোর স্থান ওপরের দিকেই আছে।

তথ্যসূত্র –

1. Gazetteer of India, West Bengal, Bankura – Amiya Kumar Bandopadhyay (edited), September, 1968, pp-221-222

2. ibid page no – 585

3. Gazetteer of India, West Bengal, Bankura – Amiya Kumar Bandopadhyay (edited), September, 1968, p- 221

4. লোকমুখে সংগৃহীত

.

*কৃতজ্ঞতা – চন্দন চৌধুরী, রবীন মণ্ডল, বিপ্লব বরাট, অনিন্দ্যসুন্দর পাত্র।

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Wikimedia commons, Facebook

ভজন দত্ত পেশায় শিক্ষক। ১৯৯০ থেকে বাংলা সাহিত্য জগতে আছেন।বর্তমানে প্রবন্ধ,গল্প,কবিতা,নাটক, লোকসংস্কৃতি সবরকম লেখাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন।গ্রন্থপ্রকাশে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাবে,সাহিত্যের আঙিনায় আসার প্রায় আড়াই দশক পর গ্রন্থকার হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ ২০১৫ তে। সেবছরই একসঙ্গে তাঁর চারটি বই প্রকাশিত হয়।

এযাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থঃ বাঁকুড়া জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ( গবেষণা গ্রন্থ)২০১৫, তো না পা চি (ছোট গল্পের সংকলন)২০১৫, মৃত্যুকথা ও মাধবীলতা (কাব্য গ্রন্থ)২০১৫, স্বরবর্ণের চূর্ণকথা (কাব্যগ্রন্থ , তেরোজন কবির কবিতা সংকলন)২০১৫, স্পর্শজ সুখকথা (কাব্যগ্রন্থ) ২০১৬, ব্যক্তি রাষ্ট্র বিষণ্ণতা ( প্রবন্ধ সংকলন) ২০১৭, এসো রূপ তুমি কথা হয়ে ১০৮/৮ ( কাব্যগ্রন্থ) ২০১৮, টুকুস (কাব্যগ্রন্থ) ২০১৯, ৭২ দিনরাত, (কাব্যগ্রন্থ) ২০২০, ২০ বিষ (গল্প সংকলন)২০২০, রুখুডির খরকথা (মুক্তগদ্য সংকলন) ২০২২

6 Responses

ভাল লাগল। লেখককে ধন্যবাদ। এখানে উল্লেখ্য যে জল জঙ্গল ভরা উভয় বঙ্গেই মা মনসা মহাধুমধামে পূজিতা হন। এছাড়াও এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে

মনসা মাতার মন্দির রয়েছে। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের শিবালিক পাহাড়ে মনসামাতার মন্দির পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। বাঁকুড়া শহরের অনতি দূরে বালিয়াড়া গ্রামে মনসা মাতার রোষানলে পড়ার ভয়ে আজও ছাদ সহ দোতলা বাড়ি নির্মাণ করা হয় না।

শ্রদ্ধা জানবেন দাদা 🙏🏼

অসাধারণ একটি লেখা। রাঢ়বাংলার লোকজীবনে মনসাপুজোর বিশেষ গুরুত্ব আছে। তার কারণ সহ অন্য দিকগুলিও সবিস্তারে তা আলোচনা করা হয়েছে এই লেখায় যা ভবিষৎ গবেষকদেরও কাজে লাগবে। খুব ভালো লাগলো।

আপনার মন্তব্য সবদিনই উৎসাহিত করে। ভালো থাকবেন।

পড়লাম। অসাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ লেখা। রাঢ়ভূমের প্রান্তজনেদের কাছে মা মনসার জাগ্রত দেবী হয়ে ওঠার যে ব্যাখ্যা ও বর্ননা দেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় না, তা আর অন্য কোনো পৌরানিক বা ধর্মীয় বই এ পাওয়া যাবে!….. মা মনসার বিভিন্ন নাম থেকে শুরু করে, পূজার তিথি, নক্ষত্র, রীতিনীতি, আচার, অনুষ্ঠান, মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস, আবেগের যেন অনবদ্য মেলবন্ধন ঘটেছে এই লেখায়। লেখক কে ধন্যবাদ দিচ্ছি না। তার পরিশ্রমী কলম টি সুস্থ থাকুক এই কামনা করি।

ধন্যবাদ। ভালো থেকো শ্যামলী। লেখাটি পড়ার ও মন্তব্য করলে, ভালো লাগলো। ভালোবাসা জেনো