জয়া মিত্র

‘আবার লিখেছ বইয়ের মার্জিনে! কেন, খাতা কিনে দেওয়া হয়নি তোমাকে?’ বা, ‘ইশ, এত তুই বই ভালোবাসিস, অথচ নিজের বইগুলো এ–রকম নোংরা করিস কেন বল তো? প্রত্যেকটা পৃষ্ঠায় পেনসিলে, কলমে কী বিশ্রী কিচিমিচি লিখে রেখেছিস! কোত্থেকে শিখলি এটা?’ কিংবা, ‘শোনো, এসব বইয়ের যাঁরা লেখক, তাঁরা যা লিখেছেন, সেগুলো পড়ার জন্যই এই বইখানা রাখা আছে। তোমার মতামত এত মহান কিছু নয় যে তুমি সেগুলো ওখানে জাহির করবে। পড়েশুনে বড়ো হও, চেষ্টা করো নিজে যদি কোনোদিন একটা আস্ত বই লিখতে পারো’—এই তো শুনেছি সেই ছোটোবেলা থেকে। বইয়ে কিছু লেখা একটা অত্যন্ত কু–অভ্যাস তা নিয়ে আমার গুরুজন ও শিক্ষিকাদের কোনোদিন দ্বিমত হতে দেখিনি। বড়োবেলায় কেউ হয়তো মুখের ওপর বলেননি কিছু, কিন্তু প্রসন্নও হননি সাধারণত। আর আজ এক সম্পাদক বললেন, ‘মার্জিনে লেখা’ নিয়ে কিছু লিখতে। শুনে বিমল আনন্দ পাওয়া গেল।

‘আবার লিখেছ বইয়ের মার্জিনে! কেন, খাতা কিনে দেওয়া হয়নি তোমাকে?’ বা, ‘ইশ, এত তুই বই ভালোবাসিস, অথচ নিজের বইগুলো এ–রকম নোংরা করিস কেন বল তো? প্রত্যেকটা পৃষ্ঠায় পেনসিলে, কলমে কী বিশ্রী কিচিমিচি লিখে রেখেছিস! কোত্থেকে শিখলি এটা?’ কিংবা, ‘শোনো, এসব বইয়ের যাঁরা লেখক, তাঁরা যা লিখেছেন, সেগুলো পড়ার জন্যই এই বইখানা রাখা আছে। তোমার মতামত এত মহান কিছু নয় যে তুমি সেগুলো ওখানে জাহির করবে। পড়েশুনে বড়ো হও, চেষ্টা করো নিজে যদি কোনোদিন একটা আস্ত বই লিখতে পারো’—এই তো শুনেছি সেই ছোটোবেলা থেকে। বইয়ে কিছু লেখা একটা অত্যন্ত কু–অভ্যাস তা নিয়ে আমার গুরুজন ও শিক্ষিকাদের কোনোদিন দ্বিমত হতে দেখিনি। বড়োবেলায় কেউ হয়তো মুখের ওপর বলেননি কিছু, কিন্তু প্রসন্নও হননি সাধারণত। আর আজ এক সম্পাদক বললেন, ‘মার্জিনে লেখা’ নিয়ে কিছু লিখতে। শুনে বিমল আনন্দ পাওয়া গেল।

আনন্দ হল কারণ যে-‘দোষ’-টির জন্য আমি বাল্যাবধি বকুনি খেয়ে এসেছি, এতদিনে কিনা সেটি এক সম্পাদকের ভাবনায় গুরুত্ব পেল। ভাগ্যিস বিশ্বের কোনো বিষয় সম্পর্কেই সমস্ত লোক একমত হয় না কখনো।

তখন ছোটোদের উপহার দেওয়ার চল ছিল কম। তবু জন্মদিনে বা মামাবাড়ি বেড়াতে গেলে যে একমেব উপহার আমি পেতাম, তা হল বই। ফলে ভাই–বোনদের বাদ দিলে বই ছিল ছোটোবেলার একমাত্র বন্ধু। যে ক–টা বই পাওয়া যেত তারা সব একেবারে বুকের ধন। তা সত্ত্বেও সেই ইশকুলবেলা থেকেই বইয়ের মার্জিনে লিখতাম। কী করে যে অভ্যেসটা আয়ত্ত করলাম, বলি। ছাত্রবয়স থেকেই অনেকের মতো ছিলাম স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহহীন। ফাঁকিবাজ। অথচ সারাদিন বই পড়া ছাড়া আর প্রায় কিছুই করি না। বইয়ের পাত্র–পাত্রীদের মনে হত যেন সবচেয়ে অনুসরণযোগ্য। তাদের যা কিছু করতে দেখতাম, থুড়ি পড়তাম, সেগুলো কেন আমি করি না—এমন চিন্তা সবসময়ই মনে আসত। হায়ার সেকেন্ডারির টেস্ট পরীক্ষার পর নড়া ধরে মা ভরতি করে দিয়ে এলেন একজন মাস্টারমশাইয়ের কাছে, ঘড়ি ধরে লেখা, টেস্ট পেপার সল্ভ করা ইত্যাদি আতঙ্কজনক ব্যাপার অভ্যাস করার জন্য। জীবনে ওই একজন মানুষকেই ‘মাস্টারমশাই’ বলেছি। পরে যখন তাঁর সহকর্মী হই, তখনও নিজের ক্লাস থেকে বেরিয়ে তাঁকে দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে জানতে চাইতাম ছাত্রীদের অবজেক্ট আর কমপ্লিমেন্ট–এর তফাত বোঝাব কী করে। কিন্তু গোড়ায় গল্পটা এ–রকম ছিল না। একপক্ষে অভ্যস্ত শাসন অন্যপক্ষে নিঃশব্দ অবাধ্যতা চলেছিল কিছুদিন। তারপর মাস্টারমশাই এই অবাধ্য ফাঁকিবাজ ছাত্রীটিকে পোষ মানিয়েছিলেন ওই সিলেবাসের বই দিয়েই। বাড়ি থেকে ঠিকমতো টাস্ক করে আনলে বিশ্বসাহিত্যের অদ্ভুত সব বইয়ের গল্প শোনা যেত। একটা বইয়ের কথা শুরু করতেন, তারপর খানিকটা বলে থেমে গিয়ে, ‘কাল দশটা সেনটেন্স অ্যানালিসিস করে আনলে এটা পড়তে দেব’—এইরকম রূপকথায় কেটেছিল সেই অন্যথায় দুঃস্বপ্নময় দিনগুলো। তো সেইসব গল্পের মধ্যেই একদিন শোনা গেল কবি ম্যাথিউ আর্নল্ড–এর কোনো একজন বন্ধুর উপাখ্যান। ইনি বই নিয়ে আর ফেরত দিতেন না। অনেক তাগাদার পর যদি–বা ফেরত দিতেন তাহলে যে–বই নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা নয়, অন্য কোনো বই। কিন্তু খোয়ানো বইয়ের মালিকরা কেউ তাতে আপত্তি করতেন না কারণ সেইসব পঠিত বইয়ের মার্জিনে আর্নল্ডের নিজের হাতে লেখা আশ্চর্য সব মন্তব্য থাকত। সেই গল্প শুনে কোন কিশোর পাঠকের না ইচ্ছে হবে পড়তে পড়তে যা মনে হচ্ছে, বইয়ের মার্জিনে তক্ষুনি তা লিখে রাখার? সেই শুরু। প্রথম কিছুদিন হয়তো শুধু রোমাঞ্চকর কাহিনির অনুকরণের জন্যই লেখা, ক্রমে সেটা এমন অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল যে অন্যের বইয়েও ভুল করে লিখে ফেলেছি বহু বার। সেই দয়ালু বন্ধুরা গঞ্জনা দেননি অবশ্য। ‘থাক থাক’ বলে প্রশ্রয়ই দিয়েছেন।

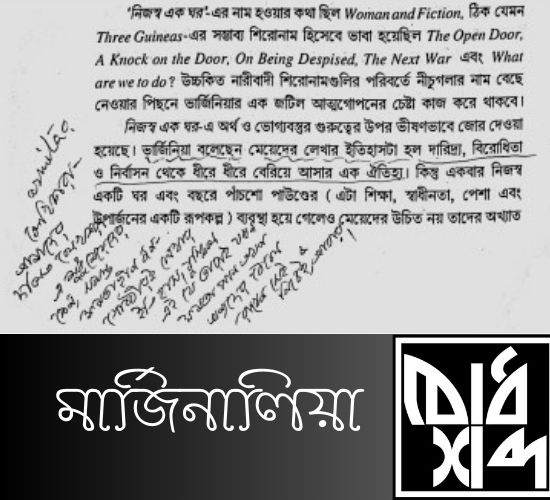

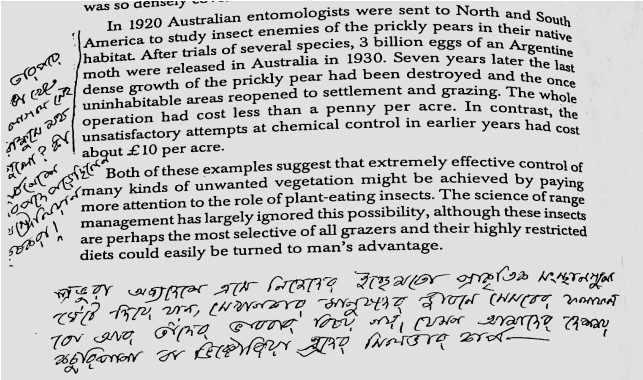

কোনো সিরিয়াস বই পড়তে গিয়ে প্রায়ই মনের মধ্যে উঠে আসে কোনো তর্ক কিংবা সমর্থন। কিংবা প্রাসঙ্গিক এমন কোনো কথা যা তখুনি না লিখে রাখলে কেমন–একটা অস্বস্তি হয়, যেন কী–একটা কথার জবাব দেওয়া গেল না। যেমন মনে পড়ে, রাচেল কারসন–এর বিশ্ববিখ্যাত ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’, যাকে বলা হয় আধুনিক পরিবেশবিদ্যার প্রথম গ্রন্থ, অনুবাদ করতে করতে চোখে পড়ল কীভাবে মার্কিন উদ্যানবিদরা একটি বিশেষ পতঙ্গকে নাশ করার উদ্দেশ্যে তার ডিমভক্ষক অন্য শুঁয়োপোকার আমদানি করেন। পরীক্ষাটি হয় অস্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু অনবধানে বাগানের নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সেই শুঁয়োপোকার দল বেরিয়ে পড়ে বাইরে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে। রাচেল প্রসঙ্গটি ওখানেই ছেড়ে গিয়েছেন কারণ তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল এ–কথা যে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের বদলে জৈব প্রতিকারের চেষ্টাও সম্ভব। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে যেন অন্য ভাবনার রিল খুলে যায়। তার কিছু আগে থেকে পড়েছি অস্ট্রেলিয়ায় সাদা সভ্যতার আগ্রাসনের বীভৎস কাহিনি। ফলে আমার কেবলই মনে হতে থাকে কী অবস্থা হয়েছিল সেই স্থানীয় মানুষগুলির যাদের খেত–জঙ্গল ভরে যায় অজস্র অপরিচিত শুঁয়োপোকায়। সেই পত্রভুক প্রাণীগুলোকে নিয়ে কী বিপদে, কী আতঙ্কে দিন কাটাতে হয়েছিল মানুষদের। এখন, এই ক্রোধ, ক্ষোভ উপলক্ষ্যে মনে তো আসবেই নিজের দেশের প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের শাসকদের হাতে। তক্ষুনি সেই পৃষ্ঠার মার্জিনে ছাড়া কোথায় আর লেখা যাবে এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া? কিংবা লেখকের বিশেষ কোনো শব্দ প্রয়োগের কুশলতার প্রতি মুগ্ধতা, কোনো একা একা হেসে মরার লেখা পড়ার পরে মন্তব্য। কোথায় আর রাখব সেসব, সেই বিশেষ পৃষ্ঠা ছাড়া? এ কি আর অন্য খাতার পাতায় নোট করে টীকা লিখে রাখার বিষয়? তাতে এদের প্রাণ থাকবে? যদিও সেরকম চিন্তাক্রিয় বিষয় বইয়ের পাতায়, বিশেষ কোনো লাইনে থাকা বিরল নয় একেবারেই। বরং তাদের নিয়ে খাতার পাতা, এখন কম্পিউটারের পেজ ভরে উঠেই থাকে, কিন্তু সে–উপাখ্যান ভিন্ন।

কোনো সিরিয়াস বই পড়তে গিয়ে প্রায়ই মনের মধ্যে উঠে আসে কোনো তর্ক কিংবা সমর্থন। কিংবা প্রাসঙ্গিক এমন কোনো কথা যা তখুনি না লিখে রাখলে কেমন-একটা অস্বস্তি হয়, যেন কী-একটা কথার জবাব দেওয়া গেল না। যেমন মনে পড়ে, রাচেল কারসন-এর বিশ্ববিখ্যাত ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’, যাকে বলা হয় আধুনিক পরিবেশবিদ্যার প্রথম গ্রন্থ, অনুবাদ করতে করতে চোখে পড়ল কীভাবে মার্কিন উদ্যানবিদরা একটি বিশেষ পতঙ্গকে নাশ করার উদ্দেশ্যে তার ডিমভক্ষক অন্য শুঁয়োপোকার আমদানি করেন।

কেন লেখেন মার্জিন লেখকরা এইসব ছোটো–বড়ো মন্তব্য? কাউকে দেখানোর জন্য? না বোধ হয়। কেননা এগুলো লেখা হয় সাধারণত নিজেরই বইয়ের পাতায়। আমার ধারণা, একটি পাঠের সংলগ্ন ভাবনাকে পরেও সহজে মনে করার জন্য। বেলা পার হয়ে গেলে হয়তো পাঠকের আগেকার মত পালটেও গিয়ে থাকতে পারে। তখন পুরোনো মন্তব্যটি স্মৃতির পেজমার্ক।

কিন্তু অনেকসময়ই পঠিত বইয়ের মার্জিনে নিজের লেখার চেয়েও চিত্তচমৎকারী লাগে অন্য কোনো বইয়ের মার্জিনে কোনো অপরিচিত পাঠকের লেখা মন্তব্য। এগুলো সাধারণত পাওয়া যায় পাবলিক লাইব্রেরির বইয়ে। বহু সুচিন্তিত মন্তব্য পাওয়া যায় যা পাঠটির অন্য কোনো দিক খুলে দেয়। পাওয়া যায় অজানা কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য, যা বিদগ্ধ পাঠক রেখে গেছেন পরবর্তী জনের জন্য। তার মধ্যে থাকে অজানা হৃদয়ের ঔদার্য, মাধুরী। পুরোনো পত্রিকা, যেমন এক–শো বছর আগেকার ‘প্রবাসী’ কিংবা ‘শনিবারের চিঠি’-তে যদি হঠাৎ চোখে পড়ে কোনো প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, তার পুলক আলাদা। কোন না–জানা প্রতিবেশে বসে কে লিখেছিলেন ছোট্ট মন্তব্যটি কিংবা দাগ দিয়ে রেখেছিলেন বিশেষ এক কবির নামের নীচে—সে যেন এক অজানা সুড়ঙ্গপথে যাত্রার মতো রোমাঞ্চবিলাস। মার্জিনে লেখার একটা বিশেষতা প্রায় সর্বত্র সত্যি, এইসব লেখায় লেখকের নাম জানা যায় না। বইয়ে লেখার কুকীর্তিতে স্বাক্ষর করতে চান না হয়তো কেউই। তবে, বিশেষত বাইরের বইয়ে, লাইব্রেরির বইয়ে যেমন, মন্তব্যের মধ্যে অনেকগুলিই হয় বিপুল কৌতুককর। তেমন একটির কথা দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করা যাক। অবিস্মরণীয় সেই মার্জিন–লেখটুকুকে অচেনা কোনো পাঠকের সকাশে তুলে ধরা আজ ভারি উপভোগ্য লাগছে। সত্তর দশক পার হচ্ছে সবে। অসীম রায় আমাদের মতো তরুণ অক্ষরসাধকদের দেবতা তখন। যত্নে সংগ্রহ করছি ‘নবাব ক্লাইভ’-এর মতো দুর্লভ বইগুলো। এমন সময়ে আসানসোল জেলা গ্রন্থাগারে হাতে এল ‘অসীম রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প’। বাড়ি নিয়ে এসে একটানা পড়ছি। মনে ঘোর। তবু কাজের চাপে উঠে যেতে হয়। বন্ধ করার সময়ে দেখি শেষ পৃষ্ঠায় ফিকে কালিতে একটু আঁকাবাঁকা আখরে লেখা—‘this book bade book. Asim roy bade mane.’ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সেই শেষ পৃষ্ঠার বাণী থেকে বাকি জীবনের জন্য আমি শিখেছি বানানের সাহায্যে মনোভাব প্রকাশের এক অমোঘ সংকেত—মোটামুটি খারাপ হলে ‘bad’, কিন্তু খুব খারাপ হলে, ওই—‘bade’। অস্যার্থ, খুব খুউব খারাপ।

বোধশব্দ, মার্জিন, ২০২৩ (পুনঃপ্রকাশ)

*ছবি সৌজন্য: বোধশব্দ পত্রিকা, সুস্নাত চৌধুরী

বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।