নির্বাচন – দেশে প্রবাসে

লেখা শুরু করি একটা শোনা গল্প দিয়ে। যিনি বলেছিলেন তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

দমদম বিমানবন্দরে এক ভদ্রলোক এসেছেন আমেরিকা থেকে। খুব চিবিয়ে চিবিয়ে বহু কষ্টে বাংলা বলছেন কাস্টমস কর্মীদের সঙ্গে। একজন ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন “বিদেশে থাকলে বাংলা বলার অভ্যাসটা চলে যায়, না দাদা?” ভদ্রলোক গুগলিটা একেবারেই ধরতে পারেননি— কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বললেন “ঠা একঠু ঝায় বঠে!” কাস্টমস কর্মী ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললেন “দাদা কতদিন আমেরিকাতে ছিলেন?” উত্তর: দু’বছর। ভদ্রলোক গলা চড়িয়ে সহকর্মীদের জানালেন: “আরে শুনে যা, দাদা দু বছরে বাংলা ভুলে গেছেন!”

***

উপরোক্ত ঘটনাটি হয়তো অতিরঞ্জিত, তবে আমার এক পিসতুতো দাদার ভারতে জন্ম হলেও জীবনের অধিকাংশ সময় ইংলন্ডে কাটিয়ে কথাবার্তায়, চাল–চলনে তিনি একদমই সাহেব হয়ে গেছেন। রং বেশ ফরসা হওয়ায় চেহারাতেও একটা সাহেব সাহেব ভাব। এই সাহেব বনে যাওয়ার পিছনে কিন্তু কোনও চালিয়াতি নেই, দীর্ঘদিন অন্য পরিবেশে থাকার ফলমাত্র।

***

ভারতীয়রা ইংলন্ড আমেরিকাতে বেশি সংখ্যায় অভিবাসী হয়ে যেতে শুরু করেছে স্বাধীনতার পরে পরেই। অস্ট্রেলিয়ার বর্ণবৈষম্য–ভিত্তিক অভিবাসন নীতির জন্য মধ্য সত্তরের আগে খুব বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ ছিলেন না দেশটায়।

সেই সময়ের প্রবাসীদের দেশের মানুষজনের সঙ্গে সংযোগ থাকত মূলত চিঠিপত্রের মাধ্যমে। কোনও বড় রকমের খবর আসত টেলিগ্রামে— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হত কোনও দুঃসংবাদ। বড় লাইব্রেরিতে গেলে হয়তো কদিন আগের সংবাদপত্রে দেশের খবর কিছু পাওয়া যেত। ইচ্ছে হলেই বা প্রয়োজন পড়লে এখনকার মতো ঝট করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশে পৌঁছনো সম্ভব হত না। ব্যয়বহুল প্লেন বা জাহাজ ভাড়াও ঘন ঘন না আসার একটা কারণ ছিল।

নিয়মিত যোগাযোগ না থাকার ফলে অভিবাসী পরিবারগুলির পরবর্তী প্রজন্ম তো বটেই, প্রথম প্রজন্মও থাকতে থাকতে সাংস্কৃতিকভাবে দেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন। আমার উপরোক্ত দাদার কন্যা বাবার গায়ের ফর্সা রং পায়নি, কিন্তু কথাবার্তায়, আচরণে ভারতীয়ত্বের ছিটেফোঁটাও নেই। দাদাটিরও দেশের বিষয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

১৯৯০ সালে অস্ট্রেলিয়াতে অভিবাসী হয়ে আসার পর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হলেও দেশের খোঁজখবর রাখাটা সহজ ছিল না। একটু থিতু হয়ে বসেই কলকাতা থেকে ডাকে ‘দেশ’ পত্রিকা আনার ব্যবস্থা করি। টেলিফোনে সহজেই লাইন পাওয়া যেত, কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ ছিল— যতদূর মনে আছে প্রতি মিনিটে এক ডলার লাগত। সেই সময়ে মানুষের গড়পড়তা আয় (করের পর আয়) ছিল দু হাজার ডলারের মতো। সুতরাং মিনিটে এক ডলার নেহাত কম ছিল না। তাও প্রতি সপ্তাহেই ফোন করতাম। সেরকম কিছু বলার মতো না থাকলে কুশল সংবাদ বিনিময় করেই ফোন ছাড়তাম।

আজ মনে হয়,অন্তর্জালের যুগে চটজলদি পেয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের অসহ্যরকম খারাপ খবরগুলো না জানলেই ভালো ছিল।

সম্প্রতি পঞ্চায়েতের নির্বাচনে পঞ্চাশটিরও বেশি রাজনৈতিক হত্যার খবরে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।রাজায় রাজায় যুদ্ধ, প্রাণ যাচ্ছে কিছু মূর্খ উলুখাগড়ার!

***

কৈশোরকালে নকশাল আন্দোলনের সময়কার সন্ত্রাস উত্তর কলকাতার বাসিন্দা হিসাবে খুব কাছ থেকে দেখেছি। বড় ভয়াবহ ছিল দিনগুলো। কে কাকে মারছে, কেন মারছে বোঝা যেত না।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ ভোটাধিকার পাই। ততদিনে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে। পারাপাকিভাবে দেশ ছাড়ার আগে বার তিনেক ভোট দিয়েছি। বাবা আর অবিবাহিতা নতুনপিসি বামপন্থীদের ভোট দিতেন। ইন্দিরা গান্ধির অন্ধ ভক্ত ঠাকুমা আমাদের দু ভাইয়ের মগজধোলাই সফলভাবেই করেছিলেন। মা বরাবরই কংগ্রেস ঘেঁষা। তাই আমাদের ছ’জনের পরিবারে কংগ্রেস দু ভোটে এগিয়ে থাকত।

ভোটের আগে–পরে খবরের কাগজে গরম গরম খবর থাকত— কিছু বুথ দখল, বোমাবাজি, বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা হলেও বর্তমানের মতো হানাহানি হত না। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবশ্য আশির দশকেই সীমিত।

জীবনের সেই পর্যায়ে কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত, রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতাম না। বুঝতামও না বিশেষ। কংগ্রেসকে ভোট দিলেও সেরকম কট্টর সমর্থক ছিলাম না।

***

পাতানো দেশে কর্মজীবনের শুরু সরকারি চাকরি দিয়ে। চাকরির শর্তাবলীর মধ্যে একটি ছিল যোগ্যতা অর্জনের কয়েক মাসের মধ্যেই অস্ট্রেলিয় নাগরিক হতে হবে।

সেই সময়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আসার দু বছর বাদে নাগরিকত্ব নেওয়ার আবেদন করা যেতে পারত। যদিও সেটা বাধ্যতামূলক ছিল না। আমার মা দীর্ঘদিন এদেশে থেকেও নাগরিকত্ব নিতে উৎসাহী ছিলেন না। আমার ক্ষেত্রে সরকারি কাজটা ভালোই লাগছিল, তাই চাকরি রাখার তাগিদে নাগরিকত্ব নিয়েই নিলাম ১৯৯২ সালের শেষ দিকে। ভারতীয় পাসপোর্টটা যখন জমা দিয়ে দিতে হল মনটা অবশ্য বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সময়টা অন্তর্জাল পূর্বের। জন্মভূমিটা যেন স্রেফ একটা প্রমাণপত্র বদলের সাথে সাথেই হঠাৎ অনেকটা দূরে চলে গেল।

পরবর্তী দু দশকে দেশে আসার সময়ে ভারতীয় দূতাবাস থেকে ভিসা নিতে হত। প্রতিবারই মন খারাপটা নতুন করে ফিরে আসত। নিজের দেশে যাওয়ার জন্য ভিসার প্রয়োজনটা খুবই বেদনাদায়ক ছিল।

২০০৫ সালে ভারত সরকার নাগরিকত্ব আইনের কিছু পরিবর্তন করে অন্য কয়েকটি দেশের (অস্ট্রেলিয়া সেই তালিকায় ছিল) নাগরিকত্ব নেওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষদের ভারতীয় নাগরিকত্বের কিছু অধিকার ফিরিয়ে দেন। আমরা এখন Overseas Citizen of India। দেশে যেতে হলে অস্ট্রেলিয় পাসপোর্টের সঙ্গে OCI পত্রটিও সাথে রাখি। আর কোনও নথিপত্র লাগে না।

একটা অধিকার অবশ্য নেই। সেটা হল ভোটাধিকার।

নাগরিকত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে আসে কিছু দায়বদ্ধতা, যার মধ্যে অন্যতম হল নির্বাচনে বাধ্যতামূলক ভোট প্রদান। সঙ্গত কারণ বা অজুহাত ছাড়া ভোট না দিলে ২০ ডলার জরিমানা দিতে হয়। জরিমানা না দিলে আদালতে হাজির হতে হয়। এইসব ঝক্কি এড়াতে ইচ্ছে বা উৎসাহ না থাকলেও অধিকাংশ মানুষই নিজেদের গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা পালন করেন।

এদেশের নির্বাচন বড় অদ্ভুত। খুনোখুনি, বোমাবাজি, বুথ দখল তো দূরস্ত— কোনও বুথে দলীয় সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলেও সেটা খবর হয়। বেশ উৎসব উৎসব ফুরফুরে মেজাজ থাকে ভোটকেন্দ্রগুলিতে।

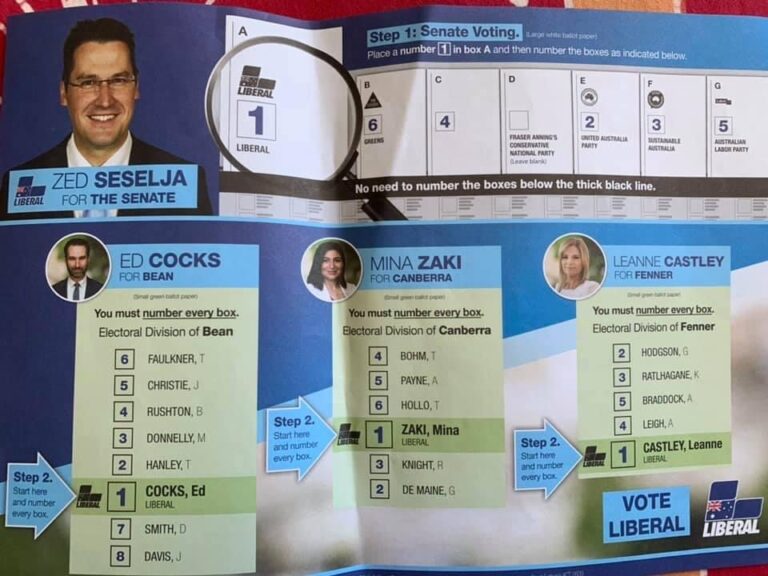

কাছাকাছি কোনও স্কুলবাড়িতে বা কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে ভোট দিয়ে আসি। ঢোকার মুখে বেশ মনোরম সসেজ ভাজার গন্ধ নাকে আসে, কোনও ছোটখাটো সংস্থা এই সুযোগে খাবার বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেদের ইস্তাহার নিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান। এই ইস্তাহারগুলি জরুরি, কারণ এতে How to vote-এর নির্দেশ থাকে। অস্ট্রেলিয়ার ভোট গণনা পদ্ধতি জটিল, পছন্দের প্রার্থীর সঙ্গে অন্য সব প্রার্থীদেরও পছন্দের নম্বর দিতে হয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলাম না, একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। ধরা যাক কোনও কেন্দ্রে চারজন প্রার্থী— পছন্দের প্রার্থীকে দেব এক নম্বর, একদম অপছন্দেরটিকে চার নম্বর। বাকি দুজনকে দুই এবং তিন দেব। এর পর ভোট গণনা পদ্ধতি বুঝতে গেলে রীতিমত অঙ্ক জানতে হবে!

অস্ট্রেলিয়াতে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল — লেবার পার্টি ও লিবারেল পার্টি। লেবার পার্টি শ্রমিক–দরদি দল। যখন ক্ষমতায় থেকেছে জনকল্যাণমুখী নানা ধরনের নীতির প্রবর্তন করেছে দলটি, যেমন সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা, প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বৈপ্লবিক সরকারি পরিষেবা ইত্যাদি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে, পরিকল্পনাগুলিকে কাজে রূপায়িত করতে গেলে লেবার পার্টি সবকিছু ঘেঁটে ফেলে (মতামত ব্যক্তিগত)। দলটিকে কিছুটা আমাদের সিপিএমের ভদ্র-সভ্য সংস্করণ বলা যেতে পারে।

ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টি নামেই লিবারেল। আদতে এটি ব্যবসাদার গোষ্ঠী, ধনী কৃষক এবং বড়লোকদের সমর্থনপুষ্ট একটি মোটামুটি রক্ষণশীল দল। তবে দলটি মাটিতে পা দিয়ে চলে, এবং তুলনামূলকভাবে লেবার পার্টির চেয়ে সরকার চালনায় দক্ষ।

দিনের শেষে, পশ্চিমী গণতন্ত্রে মতাদর্শ যাই হোক না কেন, বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণে নড়াচড়ার খুব একটা অবকাশ নেই। জাতীয় আয়, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, ধনবৈষম্য ইত্যাদি পরিমাপগুলির দিকে নজর রাখতেই হয়। কেবল চপ শিল্প এবং তোলাবাজির পৃষ্ঠপোষকতা করে এই সব দেশে নির্বাচন জেতা যায় না। যদিও ‘মাছ কুটলে মুড়ো দেব’ জাতীয় প্রতিশ্রুতি কিছুটা কাজ করে ক্ষেত্রবিশেষে। নুন আনতে পান্তা ফুরনো মানুষ যা পায় তাতেই খুশি। সব দেশেই।

***

নির্বাচন পূর্বের কয়েক মাসে টেলিভিশনে ঘন ঘন দেখা রাজনীতিবিদেরা বেশ কাছের মানুষ হয়ে যান। গদগদ মুখে বাজারগুলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন নিজেদের নির্বাচনী প্রচারপত্র হাতে নিয়ে। অধিকাংশ মানুষ এদের দেখেও দেখেন না। প্রধানমন্ত্রীর এবং বিরোধী দলের নেতারও হাটে বাজারে বাচ্চা বা কুকুর-বেড়াল কোলে নিয়ে হাসিমুখে ছবি দেখা যায়।

গত ২০২২ সালের নির্বাচনের দিনকয়েক আগে পাড়ার বাজার থেকে টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনে বেরোচ্ছি, হাসিমুখে hello বললেন Zed Seselja। প্রত্তুত্তরে পাল্টা Hello বলার পর বললেন “আসন্ন নির্বাচনের বিষয়ে আপনার কোনও প্রশ্ন আছে কি?”

এই Zed হলেন ক্যানবেরা থেকে নির্বাচিত লিবারেল পার্টির সেনেটর এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ৪৪ বছর বয়স, পাঁচ সন্তানের পিতা। সাদামাটা পোশাক। না জানলে পরে বোঝার উপায় নেই যে ভদ্রলোক মন্ত্রী। মনে হল, দু’একটা কথা না বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়াটা একটু অভদ্রতা হবে।

বলে রাখি, এই একই জায়গায় বছর দশেক আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি বিতর্কিত জনকল্যাণ সম্পর্কিত নীতি নিয়ে রীতিমতো তর্কাতর্কি হয়েছিল আমার। ওঁর কয়েকটি কথায় মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, অনেক কটু কথা শুনিয়েছিলাম। আলোচনার শেষ হয়েছিল “let us agree to disagree” বলে। দেশে থাকলে এই ঘটনার পর আমার কী দশা হত সহজেই অনুমেয়! সৌভাগ্যবশত Zed-এর পূর্ববর্তী কথোপকথনের কথা মনে ছিল না।

ওঁর দলের স্বাস্থ্যনীতির খুঁটিনাটি নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। কিছু উত্তর ওঁর কাছে ছিল। একটি বিষয়ে ওঁর কাছে তাৎক্ষণিক তথ্য ছিল না। নাম, ফোন নম্বর টুকে নিলেন, বললেন যথা শীঘ্র সম্ভব জানাবেন।

যাবার আগে হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন এড়ানো গেল না।

ভারতীয় মানুষ হয়তো উপরোক্ত ঘটনাটি বিশ্বাসই করতে পারবেন না। এদেশের DNA তে ব্যক্তিপূজা ব্যাপারটাই নেই। সেজন্য ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদরাও নিজের মতো করে ঘুরে বেড়াতে পারেন। একবার একটি তুর্কি রেস্তোরাঁয় নৈশাহার করতে গিয়ে দেখি পাশের টেবিলে কয়েকজনের সঙ্গে খাচ্ছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবট। ওয়েটাররা একেবারেই বাড়তি খাতির করছে না।

***

এই কথা বললাম দুটি দেশের নির্বাচনের আবহাওয়ার তফাতটা বোঝানোর জন্য।

তেত্রিশ বছর দেশটায় বাস করছি। চার বার ক্ষমতার হস্তান্তর দেখলাম। বিনা রক্তপাতে। ভোট গণনার দিন অল্প উত্তজনা থাকে, শনিবারের নৈশাহারের পর অনেকেই টেলিভিশনে ফলাফল জানার জন্য চোখ রাখেন। সরকার বদল হলেও পরের দিনটা অন্যান্য দিনের চেয়ে স্বতন্ত্র হয় না। জীবন চলে নিজের চালে।

সেইজন্যই দেশের নির্বাচনে খুনোখুনি দেখলে বড় কষ্ট হয়। আরও দুঃখ পাই যখন ফেসবুকে এই বিষয়ে কোনও পোস্ট করলে এই জাতীয় মন্তব্য পাই : “আপনি তো মশায় ভারতীয় নাগরিকই নন। আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন? আমাদের সমস্যা আমরা সামলে নেব!”

হায় রে! কী করে বোঝাই, শিকড়ের টান অত সহজে ছিন্ন করা যায় না। সেই জন্যই মনে হয়, অন্তর্জাল–পূর্ব দিনগুলোই ভালো ছিল। টাটকা টাটকা হানাহানির ছবিগুলো দেখে এভাবে শিউরে উঠতে হত না!

জন্ম ১৯৫৫ সালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। জীবনের অর্ধেকটা প্রবাসে কাটালেও শিকড়ের টান রয়েই গেছে। অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা আজও বাংলা-- প্রেক্ষাপট কলকাতা। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও অবসরজীবন জুড়ে আছে বাংলা সাহিত্য। আর টুকটাক কিছু লেখালেখি।