অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের কিছু নির্বাচিত অংশ – পর্ব ৩

ওয়াটকিন টেঞ্চের ডায়রি

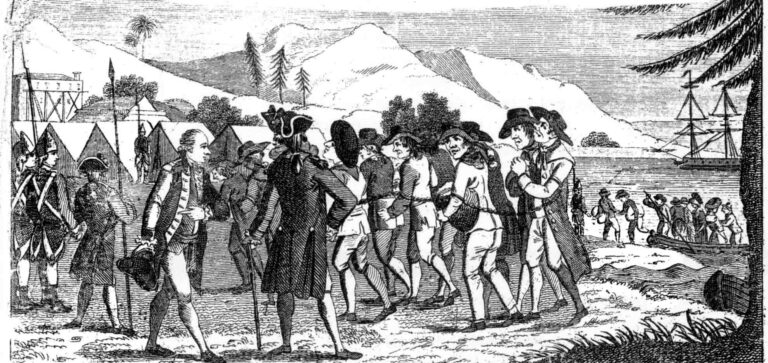

১৭৮৭ সালের শুরুর দিকে একটা চাঞ্চল্যকর খবরে ইংলন্ডের প্রকাশনা সংস্থাগুলি নড়েচড়ে বসল। মাসখানেক বাদেই নাকি ক্যাপটেন আর্থার ফিলিপের নেতৃত্বে এগারোটি জাহাজের একটি নৌবহর পৃথিবীর অপর প্রান্তে এক নতুন ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য যাত্রা শুরু করবে। এই অভিযান সেই সময়ে দুশো বছর পরের চাঁদে যাওয়ার চাইতে কিছু কম চমকপ্রদ ছিল না।

দক্ষিণ গোলার্ধের এই মহাদেশটির (Australia) ভূগোল, গাছপালা, প্রাণীজগত, আদি বাসিন্দাদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা ছিল না ইউরোপের মানুষের। সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের জাহাজ (মুখ্যত পর্তুগাল এবং হল্যান্ড) বর্তমান অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের কয়েকটি স্থানে পৌঁছলেও দেশটির রুক্ষতা এবং কিছু উলঙ্গ বাসিন্দাদের দেখে সিদ্ধান্তে এসেছিল এই দেশটার সঙ্গে বাণিজ্য করা সম্ভব নয়।

দেশটা কার্যত অজানাই ছিল। তাই প্রকাশকেরা প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রতিবেদনে প্রেরিত তথ্যের বাণিজ্যিক মূল্যের ব্যাপারে ভালোরকমই সচেতন ছিলেন। সেই জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা নৌবহরের কর্তাব্যক্তিদের কয়েকজনকে চুক্তিবদ্ধ করেছিলেন ছবিসহ নতুন উপনিবেশটির বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠাতে। এই দলে গভর্নর ফিলিপ ছাড়াও ছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর জন হান্টার, ক্যাপ্টেন ডেভিড কলিন্স এবং সার্জন জেনেরাল জন ওয়াইট।

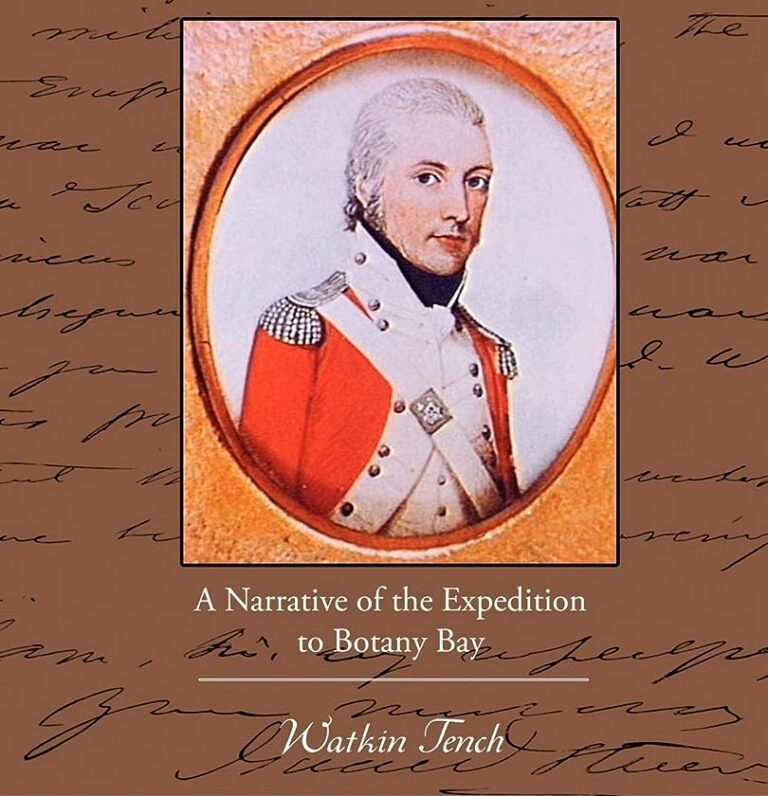

জন ডেব্রেট নামে এক প্রকাশক কিন্তু এক ৩০ বছর বয়সী নবীন ক্যাপ্টেনের সঙ্গেও চুক্তি করেছিলেন। ভদ্রলোকের নাম ওয়াটকিন টেঞ্চ। ১৭৮৯ সালের ২৪ এপ্রিলে প্রকাশিত টেঞ্চের ‘A narrative of the Expedition in Botany Bay’ জনপ্রিয়তায় উপরোক্ত সমস্ত উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রতিবেদনগুলিকে টেক্কা দিয়েছিল।

ইংরেজদের একটা বড় গুণ, অর্জিত বিদ্যা বা তথ্যকে লিপিবদ্ধ করা। ভারতে নানা রকম অত্যাচার, লুটতরাজের মাঝেও উৎসাহী ইংরেজরা ভারত সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের উপর অগুন্তি নিবন্ধ, বইপত্র লিখেছেন। গবেষকদের কাছে এগুলি অমূল্য সম্পদ। প্রবাসে নিজের কর্মজীবনে সদ্য স্থাপিত উপনিবেশটির প্রথম দিনগুলির কথা কল্পনা করতে পারি কেবল। একদল শ্বেতাঙ্গ মানুষ সীমিত তথ্য নিয়ে একটি অচেনা উপকূলে এসে নোঙর ফেলল। ষাট হাজার বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করা আদিবাসীরা অবাক বিস্ময়ে এই অদ্ভুত চেহারার সাদা মানুষগুলিকে জরিপ করার চেষ্টা করল। একই চেষ্টা শ্বেতাঙ্গরাও করল। দিন বদলেছে, তবে এই পরস্পরকে বোঝার প্রক্রিয়া আজও চলেছে।

বছর পনেরোর মধ্যেই ১৮০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সংবাদপত্র ‘The Sydney Gazette’এর জন্ম হয়। তবে এটিকে ঠিক স্বাধীন সংবাদপত্র বলা চলে না— কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কিছুই প্রকাশ করা যেত না। সেই হিসাবে উপনিবেশের শুরুর দিকের ‘হাঁড়ির খবর’ জানার জন্য টেঞ্চ এবং আরও কয়েকজন শিক্ষিত মানুষের দিনলিপিগুলি অমূল্য।

শখের ইতিহাসবিদ হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার শুরুর দিকের কয়েক বছরের ঘটনাবলির অনুসন্ধান করেছি, এবং প্রায় প্রত্যেক বই বা নিবন্ধে টেঞ্চের ডায়রির উল্লেখ পেয়েছি।

অস্ট্রেলিয় ইতিহাসচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও টেঞ্চের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তথ্য কিন্তু খুবই সীমাবদ্ধ। জন্ম ১৭৫৮ বা ১৭৫৯-এ। বাবা একটি নাচের অ্যাকাডেমি তথা বোর্ডিং স্কুল চালাতেন। মাও সেই কাজে সাহায্য করতেন। ওয়াটকিন সুশিক্ষিত মানুষ, ওঁর লেখায় মাঝে মাঝেই শেক্সপিয়ার এবং মিলটনের উদ্ধৃতি থেকেই তা প্রতীয়মান হয়। তর্কাতীতভাবে বলা যায়, উনি নবীন উপনিবেশটির সবচেয়ে শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ ছিলেন।

ওয়াটকিন ষোল বছর বয়সে কর্মজীবন শুরু করেন নৌ–সেনা হিসাবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন। ১৭৭৮ সালে উনি তিন মাসের জন্য যুদ্ধবন্দী হন। ১৭৮৩ সালে যুদ্ধের অবসানে ওঁর বেতন অর্ধেক হয়ে যায়। সেই পরিস্থিতিতে উনি তিন বছরের চুক্তিতে প্রথম নৌবহরে নৌ–সেনা হিসাবে যোগ দেন।

১৭৯২ সালে উনি ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে পরেই ১৭৯৩–৯৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেন এবং রীতিমতো বীরত্বের পরিচয় দেন। ১৮০২ সালে নৌসেনা বাহিনী থেকে অবসর নেন ওয়াটকিন। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে বিয়ে করেছিলেন— তবে নিজের কোনও সন্তান হয়নি। প্রয়াত শ্যালিকার চার অনাথ সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন। ১৮৩৩ সালে পরিণত বয়সেই ওঁর মৃত্যু হয়।

ওয়াটকিনের জীবন সম্বন্ধে তথ্যের অপ্রতুলতা কিয়দংশে মেটে ওঁর লেখা থেকে ফুটে ওঠা ‘মানুষ’ ওয়াটকিনের চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য।

ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রার সময়ে তিনি ছিলেন এক অনুসন্ধিৎসু মনের অবিবাহিত তরুণ। ভ্রমণপিপাসু মানুষটি তিন বছরের এই কর্মচুক্তিকে আজকের ভাষায় business with pleasure হিসাবে নিয়েছিলেন। বটানি বে’র পথে নৌবহর Cape Verde দ্বীপপুঞ্জ, রিও ডি জ্যানেরো এবং কেপ টাউনে দিনকয়েকের জন্য থেমেছিল। স্থানগুলির বিস্তারিত অথচ প্রাণবন্ত বর্ণনাতে এক বুদ্ধিমান, পর্যবেক্ষণশীল তরুণের স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়াতে (যদিও এই নামে মহাদেশটি তখনও পরিচিত হয়নি) আসার পরই অবশ্য এই তরুণের নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং দক্ষতা প্রতীয়মান হয়। পেশাগতভাবে যোদ্ধা হলেও তিনি একইসঙ্গে ছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ, আইনজ্ঞ, ভাষাবিদ, কৃষিবিদ এবং সামাজিক ভাষ্যকার।

তাঁর চরিত্রের মানবিক দিকটা ফুটে ওঠে কয়েদি এবং আদিবাসীদের প্রতি তাঁর সংবেদনশীল আচরণে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিরল ছিল, বিশেষ করে সৈনিকদের মধ্যে।

***

ইতিহাস পড়া এবং লেখা দুটোই গোলমেলে। ‘What is history’ নামে একটি বহুপঠিত বইতে E.H. Carr ইতিহাস রচনাকে তুলনা করেছেন বিভিন্ন কোণ থেকে একটা পাহাড়ের ছবি আঁকার সঙ্গে। একই পর্বতকে রীতিমতো অন্যরকম দেখাতে পারে বিভিন্ন viewing point থেকে। উদাহরণস্বরূপ, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং রোমিলা থাপারের রচিত মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করলে পাঠক দুটি বেশ অন্যরকম চিত্র পাবেন।

অস্ট্রেলিয় ইতিহাসের শুরুর দিকের কাহিনি জানতে আমি বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদের লেখা পড়ে কয়েকটা ব্যাপারে রীতিমতো ধন্দে পড়ে গেছি। একটি উদাহরণ— সমষ্টিগতভাবে কয়েদিদের শ্রেণীবিন্যাসে। কয়েকজনের মতে এঁদের অনেকেই লঘু পাপে গুরু দণ্ড পেয়ে দ্বীপান্তরিত হয়েছেন। অনেকে আবার বলেছেন এঁদের একটা বড় অংশ দাগি অপরাধী। সত্যটা মনে হয় মাঝামাঝি কোথাও।

ঘরের কাছের একটা উদাহরণ দিই। নকশাল আমল নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, এখনও হয়ে চলেছে। আমি ঐ দিনগুলির প্রত্যক্ষদর্শী। তাই সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলির প্রেক্ষাপটে লেখা গল্প, উপন্যাস, নিবন্ধগুলির কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক বিচার করতে পারি। শুরুর দিকে নকশালদের অধিকাংশ ছিলেন দেশে বিপ্লব আনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ একদল সৎ মানুষ। কিন্তু যে কারণেই হোক অল্পদিনের মধ্যেই নকশালদের মধ্যে অনেক সমাজবিরোধী দুষ্কৃতী ঢুকে পড়েছিল। সাধারণ মানুষ ছিল এদের নানা অপকর্মের ভুক্তভোগী। সমরেশ মজুমদারের ট্রিলজির সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রথমোক্ত দলে, রুণু গুহ নিয়োগীর ‘সাদা আমি কালো আমি’র নকশালরা দ্বিতীয় দলে। আজ থেকে দুশো বছর বাদে এই লেখাগুলি পড়লে ইতিহাসবিদ বা সাধারণ পাঠকরা ভালোরকম বিভ্রান্ত বোধ করবেন।

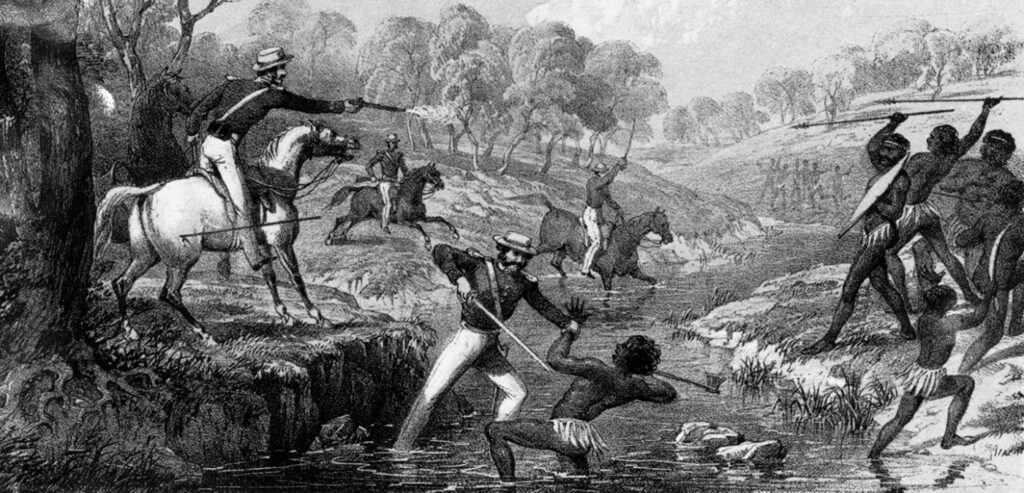

শুধু কয়েদিদের প্রসঙ্গেই নয়, আদিবাসীদের চিত্রায়ণেও ইতিহাসবিদদের দ্বিবিভাগ বা dichotomy আছে। অনেক শ্বেতাঙ্গ ইতিহাসবিদের কাছে আদিবাসীরা সমষ্টিগতভাবে অসভ্য, বর্বর মনুষ্যেতর মানুষ। আবার অনেকের কাছে এরা সহজ, সরল প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ যারা সাদা মানুষের আধুনিক অস্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করে আক্ষরিক অর্থে নিজভূমে পরবাসী হয়েছেন।

টেঞ্চ যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। কিছু ব্যক্তিগত মতামত অবশ্যই রেখেছেন, কিন্তু বইগুলি পড়ে মনে হয় না উনি পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন।

এই লেখাটি শেষ করব টেঞ্চের এর বইগুলির বিষয়ে The fatal shores এর রচয়িতা Robert Hughes এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে:

“Not to have read Watkin Tench is not to know early Australia. An eye that noticed everything, a young man’s verve, a sly wit, an elegant prose style — all brought to bear on an unimaginable place and a very strange micro-society. This is the most readable classic of early Australian history.’

Micro-society কথাটার কোনও যুৎসই প্রতিশব্দ খুঁজে পেলাম না। উপনিবেশটির শুরুর দিকের হাজার কয়েক মানুষের অতি ক্ষুদ্র সমাজটি ভীষণ অদ্ভুত ছিল বললে কমই বলা হবে। সেই সমাজের নানা সংঘাত, ভেদাভেদ, বেদনা, আশাহীনতা, অত্যাচার, অস্থিরতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন বছর তিরিশের যুবকটি।

এই কলামের পরবর্তী কয়েকটি পর্বে টেঞ্চের ডায়েরি সূত্র হিসাবে ব্যবহার করব।

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশ পাবে ২৩ আগস্ট ২০২৩

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Amazon, Wikimedia Commons

জন্ম ১৯৫৫ সালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। জীবনের অর্ধেকটা প্রবাসে কাটালেও শিকড়ের টান রয়েই গেছে। অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা আজও বাংলা-- প্রেক্ষাপট কলকাতা। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও অবসরজীবন জুড়ে আছে বাংলা সাহিত্য। আর টুকটাক কিছু লেখালেখি।

2 Responses

দারুন লাগল। লিখতে থাকুন । Tench এর বইটা যোগাড় করতে হবে

Bah. Darun.