সেই একই জঙ্গল, সেই একই গড়, সেই একই অরণ্যের অধিকারের প্রশ্ন। শুধু সময় পাশ ফিরে শুয়েছে। কখনও তিনশো বছর আগে, একশো বছর আগে, তার পরেও বারবার…

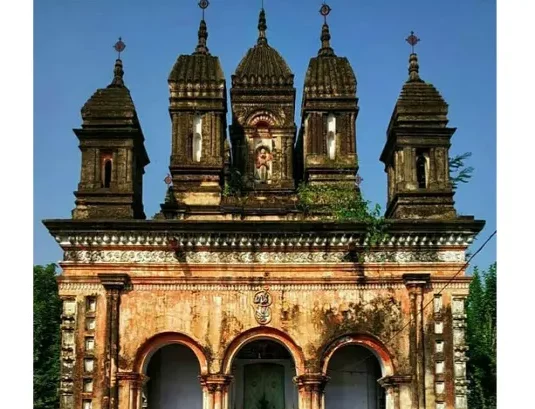

ষোড়শ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে পড়া যাক। স্থান মধ্যপ্রদেশের মান্ডু আর রাজস্থানের মালওয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল। রাজা জগদ্দেও ধর যাত্রা শুরু করলেন সেই জঙ্গলের দিকে। সেই অঞ্চলের নাম তখনও জঙ্গলমহল, কখনও বা বড়মহল। পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম-সংলগ্ন অংশ, বাঁকুড়ার কিছু অংশ নিয়ে তখনকার সেই জঙ্গলমহল বা বড়মহল। রাজা— গোপীনাথ মতগজ। রাজার গড়, ডুলুং নদীর তীরে চিল্কিগড় (Chilkigarh)। সেই চিল্কিগড় দখল করতেই আসছেন রাজা জগদ্দেও, সেই মালওয়া থেকে। জঙ্গলগড়ের রাজার কাছ থেকে তাঁর নিজের দেশ, ভূমিখণ্ড জিতে নিতে কি পারবেন জগদ্দেও? শুধু রাজত্ব, দূর্গই নয়, আছে গোপীনাথের প্রতিষ্ঠিত সোনার দুর্গামূর্তি কনকদুর্গাও, যা গোপীনাথের বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। চিল্কিগড়ের মতো কনকদুর্গা মন্দিরও দেখবে ইতিহাসের এই পায়ে পায়ে হাঁটা।

কিন্তু, জগদ্দেও আসছেন কেন? এত দূর থেকে? এই চিল্কিগড়ে (Chilkigarh) কনকদুর্গা মন্দিরে কী আছে?

গড় মান্দারণেই বা কী ছিল? আরও একশো বছর আগে, গড় মান্দারণ আক্রমণ করেন জগতসিংহ। আরও আগে, মুঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকেই বাংলায় এসেছেন তার সেনাপতি মানসিংহ, বারো ভূইয়াঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তারও আগে শক, হূন, পাঠান এসেছে বাংলা আক্রমণ করতে, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি আকর্ষণ করেছে বহির্শত্রুদের। কখনও তারা আর ফিরে যেতে পারেনি, বাংলাতেই থেকে গেছে শাসক হয়ে। আবার আক্রমণ করে লুঠ করে ফিরে গেছে কেউ কেউ।

আরও পড়ুন: চূড়াচাঁদপুরের রাজকন্যা বিনোদিনী দেবী

রাজা জগদ্দেও জিতে নেন চিল্কিগড়। রাজা গোপীনাথ, তৎকালীন কূটনীতির নিয়ম মেনে বৈবাহিক সম্পর্কের বিনিময়ে সন্ধি করেন। রাজকন্যা সুবর্ণমণির সঙ্গে বিবাহ হয় ধবলদেওর। ধবলদেও উপাধি নেন জগন্নাথ ধবলদেব, প্রতিষ্ঠা হয় ধল্লভূম রাজ্যের। যুদ্ধের সময় ভেঙে গিয়েছিল গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত কনকদুর্গা মন্দির। নতুন কনকদুর্গা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন জগদ্দেও। তিনশো বছরের পুরনো সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, জগদ্দেও-এর প্রতিষ্ঠা করা রাজপুতানা শৈলীর চিল্কিগড়ের শরীর, সরু হয়ে আসা ডুলুং নদী আজও সাক্ষী হয়ে থাকে এই ইতিহাসের পালাবদলের।

দেশে রাজার হাত থেকে রাজত্ব চলে যায়, বদলে যায় দেশজ ঐতিহ্যের গড়, মন্দির। যথারীতি বাড়ির মেয়েটিকে চলে যেতে হয় শত্রুশিবিরে। জঙ্গলমহল সাক্ষী থাকে সেই দীর্ঘনিশ্বাসের। তবু রাজা অংশীভূত হয়ে যান এই অরণ্যের, তাই হয়ত বিক্ষুব্ধ হয় না অরণ্য। এই ধল্লভূম রাজবংশ তার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে। ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ি দেখতে যায় সকলে, অলক্ষ্যে দেখে আসে মান্ডু-মালওয়া থেকে চিল্কিগড়ের তিনশো বছর পুরনো ইতিহাস।

যদি এই অস্তিত্বের মিলমিশ না হয়? যদি বিরোধ ঘটে?

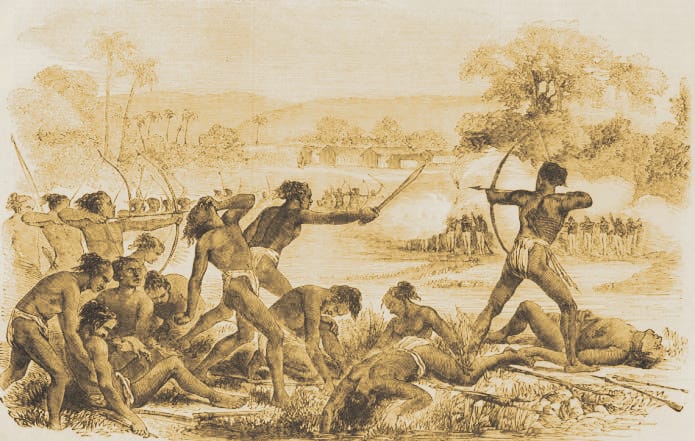

যেমন ঘটেছিল চুয়ার বিদ্রোহে, ১৭৭১-১৮০৯ তে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আগ্রাসন, অরণ্যের অধিকার লঙ্ঘন বারংবার আহত করেছে ধল্লভূমের মানুষের আত্মমর্যাদা। জঙ্গলমহলের ভূমিজ আদিবাসীরা, জগন্নাথ সিংহ পাত্তরের নেতৃত্বে, ধডকা ও পুরুলিয়ার পঞ্চেত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এই বিদ্রোহ। ভূমিজ সন্তানদের অপমানকর ‘চুয়ার’ শব্দে অবহিত করত জমিদার ও সাহেবরা। সেই শব্দকেই বিদ্রোহের মুখ হিসেবে বেছে নেয় তারা।

একইভাবে, ১৮৩২-৩৩ সালে বড়ভূমের, মানভূমের ও ধল্লভূমের ভূমিজ সন্তানেরা গঙ্গানারায়ণ সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির বিরুদ্ধে। ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল পরগণায় সংঘটিত হয় হুল বিদ্রোহ।

শুধু চুয়ার বা হুল বিদ্রোহই তো নয়, ব্রিটিশ বিরোধিতার এই গর্বের ঐতিহ্য তারা বহন করে সিপাহি বিদ্রোহের সময়েও। সেই অর্থে জঙ্গলমহলের বা ধল্লভূমের কোনও রেজিমেন্ট ছিল না, কিন্তু দেশজ রাজাদের অধীনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তারা। আদিবাসী নেতা গোনুর নেতৃত্বে সিপাহি বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ধল্লভূমে।

লক্ষ্য করার মত বিষয়, ব্রিটিশ শাসনের এই দীর্ঘ সময়ে কখনোই বশ্যতা স্বীকার করেনি চিল্কিগড়ের, জঙ্গলমহলের ইতিহাস। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, যেমন উত্তরপ্রদেশ, ঝাঁসি, যেমন কানপুর বা মিরাট তাদের পরাজয়, অসাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেছে তাদের বিদ্রোহের ইতিহাস। জঙ্গলমহলের ক্ষেত্রে তা হয়নি।

রাজা জগদ্দেওর ক্ষেত্রে আমরা যেমন প্রশ্ন করেছিলাম, কেন চিল্কিগড়? কেন জঙ্গলমহল? ব্রিটিশ শাসকের ক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন থেকে যায়— কেন ধল্লভূম?

প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে মাটির উপরে অঢেল বনজ সম্পদ, মাটির নীচে অপার খনিজ ভাণ্ডার আর নামমাত্র মজুরি বা কখনও বিনা মজুরিতে পাওয়া শ্রমের ইতিহাসে।

অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক লাঞ্ছনার চিহ্ন বয়ে চলা জঙ্গলমহলের ইতিহাস। সেকালে জনজাতির মহিলাদের পণ্যীকরণের অতীত ছায়া আজও জড়িয়ে আছে বর্তমান আদিবাসী সংস্কৃতির পণ্যীকরণের ভিতরে। আদিবাসী গ্রামের এক্কেবারে ভেতরে গিয়ে, তাদের পরিষ্কার করে নিকোনো দাওয়ায় বসে মাদলের সুরে সাদা শাড়ি লাল পাড় পরা অপূর্ব সুন্দরী সাঁওতাল রমণীকে নাচতে দেখা, পুরুষদের ঢোল বাজাতে শোনা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। শহরের মানুষে ঘেরা মেলায় অর্থের বিনিময় নাচতে বাধ্য হওয়া আদিবাসীদের নাচের বোল যে কী করুণ! পণ্যীকরণের প্রয়োজনীয়তা হয়ত আছে তাদের কাছে, অপমানের কথা ভাবা হয়ত বিলাসিতা– কিন্তু তাতে তো অপমান মিথ্যে হয়ে যায় না।

অপমান থাকলে, বিক্ষোভ থাকবে। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র ফুলিকে মনে পড়ে আমাদের। সাঁওতালি গয়না কিনতে চাওয়া শহুরে যুবকযুবতীর পাশাপাশি দারিদ্রের অসুস্থতার সঙ্গে যুদ্ধ করা চৌকিদারের জীবন মনে পড়ে। সত্তরের দশকে তৈরি চলচিত্র (১৯৭০), ষাটের দশকে রচিত উপন্যাসের ছবি। ব্রিটিশ শাসন শেষ হওয়ার ২৩ বছর পরের ছবি।

বর্তমান বদলেছে অনেকখানি, চেষ্টা করা হয়েছে সদর্থক বেশ কিছু সরকারি, বে-সরকারি পদক্ষেপের। পূর্বপুরুষের প্রতি যদি কোনও অপরাধ করি, ক্ষমা চেয়ে নিই পিতৃপক্ষে, অথবা আকাশপ্রদীশ জ্বালাবার মুহূর্তে।

জঙ্গলমহলের পূর্বপুরুষের প্রতি আমরা সেইটুকু ক্ষমা চেয়ে নিই। তাদের গর্বের ইতিহাস, ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ইতিহাস স্মরণ করে, তর্পণ করি। আজ চিল্কিগড় দুর্গে সরকারি অফিস, মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে সেই ভূখণ্ডে, যেখানে তিনশো বছর আগে যুদ্ধ করেছিলেন গোপীনাথ।

হয়ত আমরা জানি সবাই। হয়ত জেনেও ভুলে গেছি। হয়ত বিক্ষোভের ইতিহাস মনে রেখেছি, দুঃখের শোষণটুকু মনে রাখিনি।

ধল্লভূম আমাদেরই ভূমি, ইতিহাসের এইটুকু তর্পণ আমরা করতেই পারি।

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।

One Response

অসাধারণ।

ঈশার কাছে অনেক প্রত্যাশা রইল।