— কথায় কথায় জ্ঞান দেবেন না তো, জ্ঞান দেবেন না।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে পত্রনবীশ মাথা নাড়েন ‘ওসব গুগল করলে বা উইকিপিডিয়া পড়লেই সবাই জানতে পারবে। ওতে বাহাদুরির কিছু নেই।’

আসলে হয়েছে কি, আমরা সকলে আবার আমাদের আড্ডায় জমায়েত হয়েছি। কিন্তু আজকে প্রথম থেকেই পত্রনবীশবাবুর মুডটা একটু বিগড়ে ছিল। কোনও একটা কাজে ওঁকে গিরিশ পার্কে যেতে হয়েছিল। মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়েই খেয়াল করেছেন কেউ ওঁর পকেটটি মেরে দিয়েছেন। টাকপয়সা অবিশ্যি বেশি ছিল না। তবে বৌদিকে সারপ্রাইজ দেবে বলে নান্দীকারের নতুন নাটক ‘পাঞ্চজন্য’র অ্যাডভান্স বুকিং-এর টিকিট দুটি ছিল। এমনিতে নাটক-ফাটকে ওঁর বিশেষ ইন্টারেস্ট নেই। তবে বৌদির আছে। তাই যখন কালকের-ছোকরা সৃঞ্জয় ওঁকে জ্ঞান দিয়েছিল যে ভ্যালেন্টাইন উপলক্ষ্যে সে তার বৌকে হৃত্বিক রোশনের রোমান্টিক সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে তখন পত্রনবীশও ‘হাম কিসিসে কম নেহি’ গোছের ভাব নিয়ে বৌদির ভালোলাগা মাফিক থিয়েটারের টিকিট কেটেছিল।

আরও পড়ুন: গিরিশচন্দ্রকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

যাইহোক টাকা বেশি মার যায়নি শুনে আমরা সবাই বেশ আশ্বস্ত হলাম। ড: বড়াল রসিকতা করে বললেন, ‘এ তো দেখছি ‘গ’-এর গেরো! শেষে গিরিশ ঘোষের ১৮০ তম জন্মজয়ন্তীতে, গিরিশ পার্কেই গাঁটকাটা গেল!’

— ‘মানে?’ পত্রনবীশের ভ্রু জোড়া সেকেন্ড ব্র্যাকেট।

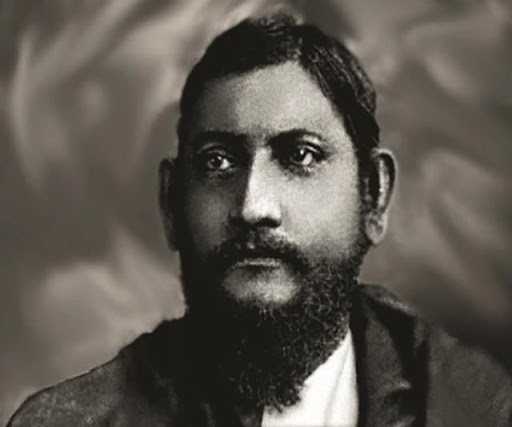

— না, বলছিলাম, আজ মানে ২৮ ফেব্রুয়ারি গিরিশ ঘোষের (Girish Chandra Ghosh) জন্মদিন। আর আজকেই কী না, গিরিশ পার্কেই…

— অ।

পত্রনবীশ ক্ষিপ্ত এবং সংক্ষিপ্ত।

আমি কৌতূহল দেখাই— ‘ও, তাই নাকি? তা আপনার তো অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেই ঝোলা থেকে গিরিশ ঘোষের ব্যাপারে কিছু বার করুন না! আমাদের আড্ডাটা একটু সমৃদ্ধ হোক।’

ড: বড়ালের জন্য এই পোয়াটেক ঘি যথেষ্ট। দপ করে জ্বলে ওঠেন জ্ঞানদানের অবকাশে। অবিশ্যি বলতে সংকোচ নেই, ওঁর তথ্যগুলো বেশ অনন্যসুলভ। শুনতে ভালোই লাগে।

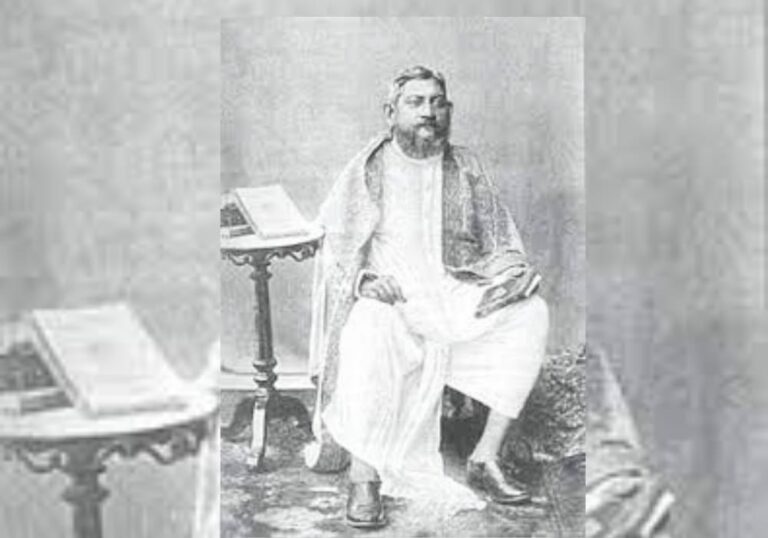

— শুনুন, তবে আজকে আমি সাহিত্যিক, নাট্যকার গিরিশ ঘোষের দিকে আলোকপাত করব। নট বা অভিনেতা গিরিশ ঘোষ সম্বন্ধে কম-বেশি আমরা সবাই অবহিত। কিন্তু তিনি যে একজন বড়মাপের লেখকও ছিলেন সে বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করব।

আর ঠিক এই কথা বলতেই, পত্রনবীশ একরাশ বিরক্তি নিয়ে ‘গুগল করলে বা উইকিপিডিয়া পড়লেই সব জানা যাবে’ বলে মন্তব্যটি করলেন। আমরা ভাবলাম বড়াল বোধহয় একটু দমে যাবেন। কিন্তু উনি দ্বিগুণ উৎসাহে বললেন, ‘আজ্ঞে না মশাই, যা বলব, তার সবটা আপনি মোটেও ‘গুগল বা উইকিপিডিয়া’তে পাবেন না। এখনও ‘বই’-এর বিকল্প ‘বৈদ্যুতিন মাধ্যম’ পুরোপুরি হয়ে ওঠেনি, বুঝলেন!

অনিকবাবু অনুপ্রাস খুঁজে পেয়ে মুচকি হেসে বললেন, ‘এ তো দেখছি ‘গ’-এর ‘গেরো’র পরে ‘ব’-এর ‘বাড়াবাড়ি’। বড়াল বিশেষ আমল দিলেন না… তখন তিনি বেগ পেয়ে গেছেন।’

— ‘আপনারা জানেন কি গিরিশ ঘোষ (Girish Chandra Ghosh) ছদ্মনাম ব্যবহার করেও কিছু রচনা করেছেন?’

— ‘না, আমরা নশ্বর মানুষ, গুগলের অভাবে আমরা কোথা থেকে জানব! আপনিই বলুন, শ্রী প্রদোষ চন্দ্র মিত্র মহাশয়।’

ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা করলেন পত্রনবীশ।

— ‘উঁহুঁ, ওটা পি সি মিটার হবে না, হবে এম সি মিটার।’ বড়াল ফুট কাটেন।

— ‘আজ্ঞে?’ – আমরা সবাই কিছুটা বিভ্রান্ত।

— ‘বলছি, গিরিশ ঘোষের ছদ্মনাম ছিল মুকুতাচরণ মিত্র। ঐ নামেই উনি ১৮৭৭ সালে দুটি গীতিনাট্য লেখেন, ‘আগমনী’ ও ‘অকালবোধন’। এটাই ওঁর সর্বপ্রথম মৌলিক সৃষ্টি।’

— ‘ইন্টারেস্টিং। তা, উনি কি শুধু ছদ্মনামেই লিখতেন?’

— ‘না, না গিরিশের লেখকজীবন শুরু ওঁর প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স থেকে। একটানা প্রায় তিরিশ বছর ওঁর সৃজনশীলতার ধারা অব্যাহত ছিল। শুধু নাটক ও গীতিনাট্যের সংখ্যাই প্রায় আশিটির মতন। উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রায় পঁচিশটি মতন, বিভিন্ন প্রবন্ধ আরও প্রায় খান পঞ্চাশ। একটি কাব্যও লিখেছেন, পরিশেষে জীবনীও লিখেছেন একটি।

— ‘কী কাণ্ড! থিয়েটার করেও এত লেখার সময় পেতেন?’ আমরা সকলেই বেশ অবাক হই।

— হ্যাঁ, গিরিশের প্রতিভা ও লেখনীর গুণ নিয়ে অনেক প্রচলিত গল্প আছে।

— কীরকম? একটু শুনি।

— ইম্যাজিন করুন, তিন জন লাইন দিয়ে বসে আছে। আর গিরিশ ঘোষ একই সঙ্গে তিন জনকে তিনটি আলাদা বিষয় নিয়ে নাটকের ডিকটেশন দিয়ে যাচ্ছেন। আর তারা পটাপট নোট নিয়ে যাচ্ছেন।

— আরিব্বাস! এ তো একজন গ্রান্ডমাস্টারের অনেকের সাথে একসঙ্গে দাবা খেলা!

পত্রনবীশ এবার ইন্টারেস্ট পেয়েছেন বোঝা গেল।

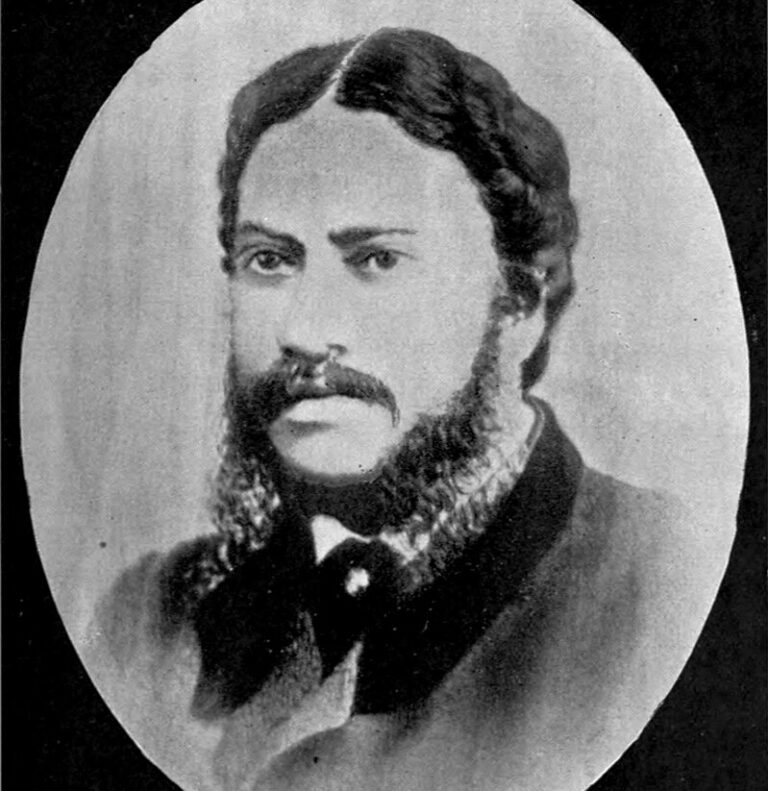

ছোটবেলায় মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে একটা নাটক দেখেছিলাম। সেখানে মাইকেলের চরিত্রাভিনেতাকেও এরকম একইসঙ্গে অনেক জনকে আলাদা কবিতার শ্রুতিলিখন দিতে দেখেছিলাম। আমি তাই যোগ করলাম, ‘মাইকেল মধুসূদনও এরকম একসঙ্গে অনেকজনকে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে বলে যেতেন বলে শুনেছি!’

— ‘ঠিকই শুনেছেন। গিরিশ, মধুসূদন দুজনেই এরকম কথন ও শ্রুতিলিখনের দ্বারা সৃষ্টিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গিরিশ যে স্পিডে বলে যেতেন, তাতে তাল রাখা মুশকিল ছিল। কিন্তু কিছু মিস হয়ে গেলে, তা পুনরাবৃত্তি করতে বললে গিরিশ খুবই বিরক্ত হতেন। তাঁর চিন্তার গতিপথ বিঘ্নিত হত। তাই শ্রুতিলেখককে তিনটি পেনসিল নিয়ে সদা ওয়াকিবহাল থাকতে হত। তাদের উপর নির্দেশ ছিল, যদি কিছু মিস হয়ে যায়, সেখানে যেন তারা দুটি চিহ্ন এঁকে রেখে এগিয়ে চলে। গিরিশের বলে যাওয়াতে যেন কোণও বিঘ্ন না করে। পরে তিনি সেই অংশ নিজেই পূরণ করে নেবেন।

ড: বড়াল থামলেন চায়ে চুমুক দিতে। আমরা গল্পে বিঘ্ন হওয়ায় বরং অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। বললাম, ‘তারপর?’

ড: বড়াল আবার শুরু করলেন

— ‘গিরিশ মধুসূদনের থেকে ঠিক কুড়ি বছরের ছোট। এঁদের আরও একটি মিল ছিল। মাইকেল ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রচনা করে নিয়মিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে। মানে প্রত্যেক লাইনে চোদ্দটি করে অক্ষর। গিরিশও ‘রাবণবধ’ লিখলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। তবে অনিয়মিতভাবে। গিরিশের আগে থিয়েটারের ভাষা কৃত্রিমতায় ভরা ছিল। তাছাড়া গিরিশ জানতেন তাঁর থিয়েটারের কলাকুশলীরা কেউ উচ্চশিক্ষিত নয়। তাই অনিয়মিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এতে লেখা সংলাপ বলতেও সহজ, আর শুনতেও ভালো লাগত। পরে এটাই ‘গৈরিশী ছন্দ’ নামে পরিচিত হয়। অবিশ্যি এই অনিয়মিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখার জন্য গিরিশকে অনেক গোঁড়া মানুষের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আবার রবীন্দ্রনাথের বড়দা, মানে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথেষ্ট সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, গিরিশের অনিয়মিত ব্যবহারই নাকি যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ।’

শুনে আমরা তারিফ করে উঠি। ড: বড়ালও গতি পান।

— ‘আরও আছে। গিরিশও ‘মেঘনাদ বধ’ নামে একটা কাব্যগ্রন্থ লেখা শুরু করেছিলেন। কেননা তাঁর মনে হয়েছিল, মাইকেল রামের চরিত্র ঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। কিন্তু বেশ কিছুটা লিখে তাঁর মনে হল গুরুস্থানীয় মাইকেলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। তাই রণে ভঙ্গ দিলেন।’

— ‘ইশ, একটা দারুণ কম্পিটিটিভ অপরচুনিটি মিস হয়ে গেল!’ পত্রনবীশের গলায় আক্ষেপ।

ড: বড়াল বলে চললেন, ‘কথিত আছে গিরিশের এক-একটি নাটক রচনা করতে দু-তিনদিনের বেশি লাগত না। এক রাতে তিনি ‘সধবার একাদশী’ নাটকের ছাব্বিশখানা গান রচনা করেছিলেন।

— ‘মাই গড! এ তো মেশিনের আউটপুট। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকেও হার মানাবেন মশাই!’ পত্রনবীশের মন্তব্যে মনে হল পকেটমারির দু:খ অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। ‘তা সেই সময়কার নাটক কি দেব-দেবী, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এইসব থেকে ঘটনা নিয়েই শুধু লিখতেন? নাকি অন্য কিছুও?’

— ‘না, তা কেন? শেক্সপিয়ারের নাটক অনুবাদ করেছেন। যেমন তেমন অনুবাদ নয়। ‘ম্যাকবেথ’-এ ডাইনিদের সংলাপে নতুন করে কাব্যিক সৃষ্টিশীলতার পরিচয় রেখেছেন। আরব্য উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে হাসির নাটক ‘আবু হোসেন’ লিখেছেন, ‘মুকুল মুঞ্জরা’ নামে প্রেমের নাটক লিখেছেন, ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে ‘ছত্রপতি শিবাজী’, ‘সিরাজদ্দৌলা’, ‘মীরকাসিম’ লিখেছেন। এমনকি ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের ‘লা আমোর মেডিসিন’ অবলম্বনে লিখেছেন ব্যঙ্গাত্মক নাটক ‘য্যায়সা কা ত্যায়সা’। বিরাট রেঞ্জ। বুঝতেই পারছেন।’

—’আর নাটকের বাইরে সাহিত্যসৃষ্টি?’ আমি আরও কৌতূহলী।

— ‘ঐ যে বললাম, উপন্যাস, ছোটগল্প তো আছেই। প্রায় হাজার, তেরোশ মতন সংগীত রচনা করেছেন। আরও বিশেষ করে বলা দরকার ওঁর কবিতা সম্বন্ধে। ওঁর কবিতা খুবই পিকটোরিয়াল, মানে কবিতায় যা লেখা হয়েছে তা যেন চোখের সামনে ছবির মতন ভেসে উঠত। যেন জীবন্ত চিত্র।’

— ‘কিছু মনে করবেন না, গুগল না হলে, আপনি এতসব জানলেন কোথা থেকে?’ পত্রনবীশের সন্দেহ যেন যায় না।

— ‘বই পড়ে। আপনারাও পড়ুন। তারপর দরকার পড়লে উইকিপিডিয়াতেও লিখে কন্ট্রিবিউট করুন। ওঁর সেক্রেটারি অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা জীবনী ‘গিরিশচন্দ্র’ বিশেষ করে পড়ুন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ‘গিরিশ প্রতিভা’ বিশেষ বর্ণনামূলক জীবনী। তা ছাড়া স্বামী চেতনানন্দের লেখা ‘গিরিশচন্দ্র ঘোষ – শ্রী রামকৃষ্ণের এক বোহেমিয়ান ভক্ত’ বইটিও বেশ সুপাঠ্য।

আরও পড়ুন- গিরিশ ঘোষ— নানা রঙের আধার

আমরা থামাই এবার

— ‘আরে ছাড়ুন না। আপনি বাকিটা বলুন…’

বড়াল আবার শুরু করলেন, ‘গিরিশচন্দ্র বলতেন, যতরকমের রচনা আছে, নাটক লেখা হচ্ছে তার মধ্যে সব থেকে কঠিন ও শ্রেষ্ঠ। সংসারের জাঁতাকলে গিরিশ অনেক দু:খ, শোকের মধ্যে দিয়ে গেছিলেন। পতিতা, বারাঙ্গনা ও লম্পটদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এসবই তাঁর লেখায় বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। আবার কবি হিসেবেও তিনি লোকশিক্ষার মনোভাব পোষণ করতেন। তাই অনেকের নিন্দাভাজন, ব্যক্তিগত কুৎসার সম্মুখীন হতে হয়। তাই তো তিনি লিখেছিলেন –

“তুচ্ছ লোকে কুচ্ছ করে, লেখনি ধরিয়া করে,

কখনো করিনি কারো কু-রব রটনা।”

অনিকবাবু টিপ্পনি কাটেন, ‘ওরে বাবা, এ তো অমর-প্রেমের ওই “কুছ তো লোগ ক্যহেঙ্গে / লোগো কা কাম হ্যায় কেহনা” গানটার মতন।’

বড়াল এতেও বিরক্ত হলেন না। বললেন, ‘জানেন তো ওই সিনেমার কাহিনিটিও আমাদের বিভূতিভূষণের গল্প ‘হিঙের কচুরি” থেকে নেওয়া। সে গল্প আরেকদিন বলব। গিরিশ ঘোষের তিন বিখ্যাত নায়িকা– বিনোদিনী, তারাসুন্দরী ও তিনকড়িকে নিয়েও এরকম কত গল্প আছে। তবে আজ শুধু লেখক গিরিশ ঘোষকে নিয়ে আলোচনা।

— ‘হ্যাঁ বলুন, বলুন।’ আমরা তাল ঠুকলাম।

— ‘গিরিশচন্দ্র খুব সহজ সাবলীল ভাষায় লিখতে পারতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী গিরিশের ভাষার প্রাঞ্জলতা নিয়ে উপদেশ চাইলে তিনি হেসে বলেছিলেন বাড়িতে ছেলেমেয়েদের সাথে যেভাবে কথা বলেন সেই ভাষাতেই লিখবেন। তাহলে বারবার অভিধান খুলে দেখবার প্রয়োজন হবে না।’

আমরা মাথা নেড়ে সমর্থন জানাই। বড়াল বলে চলেন, ‘গিরিশ তৎক্ষণাৎ রচনা করতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একবার এক ভদ্রলোক তাঁকে রাস্তায় অনুরোধ করেন – আমি বেহাইবাড়িতে লিচু পাঠাব,আমায় একটি কবিতা বেঁধে দিন। ব্যাস, গিরিশ তক্ষুনি লিখে ফেললেন –

“সুগোল কণ্টকময় পাতা কুচু কুচু,

সবিনয় নিবেদন পাঠা’তেছি কিছু।

দেখিলেই বুঝিবেন রসভরা পেটে,

মধ্যেতে বিরাজ করে আঁটি বেঁটে-বেঁটে।

সুরস রসেতে যদি রসে তব মন,

জানিবেন এ দাসের সিদ্ধ অকিঞ্চন।”

— ‘আরিব্বাস, দারুণ তো!’

— ‘তবে! আসলে গিরিশ পড়াশুনো করতেন বিস্তর। চার্লস ডিকেন্স, স্কট, ফিল্ডিং, ফরাসি লেখক ডুমা, ভিক্টর হুগো এঁদের উপন্যাস গিরিশের খুব প্রিয় ছিল। মিলটনের ‘প্যারাডাইস রিগেন্ড’-এর লেখনীর থেকে কিছুটা হলেও অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশ ‘চৈতন্যলীলা’ লেখেন। এই সেই নাটক, যা দেখতে রামকৃষ্ণ প্রথম তাঁর থিয়েটারে আসেন। বাকিটা তো সবার জানা।

আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে এমন সময় পত্রনবীশের মুঠোফোনটি বেজে উঠে ব্যাঘাত ঘটাল। ফোন ধরে খানিক কথাবার্তার পরেই ওঁর উজ্জ্বল মুখটি দেখে আমরা অনুমান করলাম ভালো খবর। ফোন রেখেই, গদগদ হয়ে বললেন, ‘আরে মশাই পকেটমারি হয়নি। পার্সটা জাস্ট পকেট থেকে ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেছিল। এক সহৃদয় ব্যক্তি কুড়িয়ে পেয়ে, মানিব্যাগের ভেতরে আমার ভিজিটিং কার্ডে ফোন নম্বর দেখে ফোন করছেন। মনে হয় ইনিও বেশ থিয়েটার-পাগল লোক। আমাকে বললেন, টাকা-পয়সা তো বিশেষ কিছু নেই ভেতরে খুচরো টুকটাক ছাড়া, তবে ‘পাঞ্চজন্য’র দুটি অ্যাডভান্স বুকিং-এর টিকিট আছে দেখছি। এর চেয়ে অমূল্য আর কী হতে পারে বলুন। হা হা হা…’

আমরাও সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছাড়ি। যাক বাবা, মধুরেণ সমাপয়েৎ। গিরিশের লেখনি প্রতিভাও জানা হল আর পত্রনবীশবাবুও নিশ্চিন্ত মনে বৌদিকে তাঁর প্ল্যান করা সারপ্রাইজটিও দিতে পারবেন। যুগ যুগ জিও আমাদের আড্ডা।

ছবি সৌজন্য: Wikimedia Commons, Wikipedia, Facebook,

‘কুহকী’ তাঁর ছদ্মনাম। এই নামে লেখক এর আগে প্রকাশ করেছেন 'একলব্য অতঃপর ও অন্যান্য গল্প' বইটি যা পাঠকমহলে যথেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে । এছাড়াও দুই বাংলার লেখকদের নিয়ে অভিযান পাবলিশারের 'থ্রীলার অভিযান' সংখাতেও কুহকীর লেখা স্থান পেয়েছে । নবকল্লোল, আনন্দমেলা ও অন্যান্য পত্রিকাতেও গল্প লিখছেন। কুহকীর জন্ম ১৯৭৫-এ কলকাতায়। আইআইটি থেকে ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে একটি বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পেশা হলেও দেশবিদেশের সিনেমার বিশেষ অনুরাগী। নেশা, সাহিত্যচর্চা ও ছবি আঁকা।