“এখানে জীবন বড় মায়াময়

বদলে গিয়েছে সমাজ সময়

এখানে সুখের ঘর বানিয়েছি

তপ্ত দুপুরে সারা দিন এসি

তবু মনে পড়ে ধূ ধূ বাংলায়

বন্ধুরা মিলে শীতে বরষায়

চায়ের কাপেই তুলেছি তুফান

রকে বসে সিনেমার গান।”

(অনাবাসির চিঠি)

সত্যিই বদলে গিয়েছে কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের (Mallika Sengupta) জীবন। এখন আর মায়াময় তাঁর কলমে বারুদ ঝরে না, তিনি জানলার পাশে বসে শান্ত, মনোরম দৃশ্য দেখেন, দৃশ্য দেখেন সুখের। মাঝে মাঝে হয়ত সে সুখের ভেতর তাঁর মনে পড়ে যায় তপ্ত বাংলার কথা, মনে পড়ে যায় কোনো এক মেয়ে সংসারের জোয়াল ঠেলতে ঠেলতে ক্রমশ ন্যুব্জ, অথবা মাতাল স্বামীর মার খেতে খেতে প্রার্থনা করে ‘ওকে সুমতি দিও ঠাকুর’, সিঁথিতে তার জ্বল জ্বল করে এয়োতির সিঁদুর চিহ্ন। মল্লিকা চলে গিয়েছেন এই বাংলার মাটি ছেড়ে অনেক দূরে, যেখানে নিরবিচ্ছিন্ন জীবন বয়ে চলে, অসুখের চেয়ে যেখানে সুখের প্রাপ্তি অনেক বেশি। আজ ২৭ মার্চ সেই প্রিয় কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের জন্মদিন।

“প্রতিদিন ভোর হয়, জীবন স্রোতের মত চলে

কারও কারও ভোরে আর একদিন সূর্য ওঠে না

সূর্যকে আমি তাই ভয়ংকর দিব্যি দিয়ে বলি

আমি না জাগলে তুমি উঠবে না ভোরের আকাশে।

আমি না,থাকলে সূর্য উঠবে কী করে

কী,করে ফসল হবে নবান্নের মাঠে?

কমে যাবে প্রতিবাদী মেয়েদের গলা

পৃথিবীটা মুহূর্তের জন্য থেমে যাবে।”

২০১১ সালে পৃথিবী থেকে কম হয়ে গেছে এক প্রতিবাদী মেয়ের গলা। সত্যিই কী কম হয়ে গেছে? তিনি নেই, কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ রয়ে গেছে আজও লেখার অক্ষরে। সমাজতত্ত্বের কক্ষপথ থেকে কীভাবে যেনো মল্লিকা উল্কাপিণ্ডের মতো ছিটকে চলে এসেছিলেন বাংলা কবিতার কক্ষপথে। সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিক বলেই হয়ত মল্লিকার কলমে সমাজের বিচ্যুতিগুলো ধরা পড়ে যায়, ধরা পড়ে যায় লিঙ্গ বৈষম্য, ধরা পরে যায় আমাদের যাবতীয় অনাচার, যাবতীয় অন্যায়ের কথা। আর এখানেই মল্লিকা অনন্য বাকিদের থেকে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মল্লিকার অবাধ যাতায়ত হলেও, কবিতায় তাঁর অনায়াস গতি যেনো এক অন্য মল্লিকাকে চিনিয়েছে পাঠকের কাছে। আজ যখন গোটা ভারত এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যখন নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীকেই পণ্য করে তোলা হচ্ছে, যখন লালসা আর লোভ ঘিরে ধরছে দেশের নারীদের, যখন নারীর পোশাকই হয়ে উঠছে নারীর চরিত্রের পরিচায়ক, ঠিক সেই সময় মল্লিকা না থেকেও প্রবলভাবে উপস্থিত তাঁর কবিতায়। নারীবাদী কবি হিসেবে মল্লিকাকে দেগে দেয় আজকের পাঠক। কিন্তু শুধুমাত্র নারীবাদী কবির লেবেলে কি ধরা যায় মল্লিকার কলমকে? যখন ‘পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র’ গ্রন্থে মল্লিকা লেখেন, ‘আমি আমার কথাই লিখব, আমাদের কথা, যুদ্ধের জন্য কলম হাতে তুলে নেব, বারবার’, তখন তো শুধু নারী নয় মানুষের কথা লেখেন মল্লিকা। বাংলা কবিতার জগত কিন্তু বরাবরই মল্লিকাকে নারীবাদী কবির তকমা দিয়েছে, অথচ নিজের লেখায় কখনই পুরুষকে অস্বীকার করেননি তিনি। তার বহু বহু কবিতায় এসেছে প্রেম, এসেছে সম্পর্ক, এসেছে পুরুষের কথা। কারণ মল্লিকা চেয়েছিলেন নারী বা পুরুষ নয় সাম্যের কথা বলতে। যে কারণে শুধু কবি হিসেবেই নয়, সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা হিসেবেও তিনি প্রশ্ন করেছেন কার্ল মার্ক্স বা ফ্রয়েডকে। এক সময় যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে শুধু বেঁধে রাখা হত শান্তিনিকেতনী গণ্ডির মধ্যে, ঠিক সেইভাবেই যেনো মল্লিকাকেও নারীবাদী তকমার গণ্ডিতে বেঁধে রাখার চেষ্টা চলছে। ‘শুভম তোমাকে কবিতায় যখন মল্লিকা লেখেন,

“শুভম তোমাকে অনেকদিন পরে

হটাত দেখেছি বইমেলার মাঠে

গতজন্মের স্মৃতির মতন

ভুলে যাওয়া গানের মতন

ঠিক সেই মুখ, ঠিক সেই ভুরু

শুধুই ঈষৎ পাক ধরা চুল

চোখ মুখ নাক অল্প ফুলেছে

ঠোঁটের কোনায় দামি সিগারেট

শুভম, তুমি কি সত্যি শুভম!”

তখন সেই অক্ষরে নারীবাদ নয় বরং তীব্রভাবে উঠে আসে প্রেম, বেদনা, পুরুষ সঙ্গীর প্রতি ক্ষোভ নেই, রয়েছে হারানোর বেদনা, অতীতের স্মৃতি।

আরও পড়ুন: মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘সীতায়ন’ – ফিরে দেখা

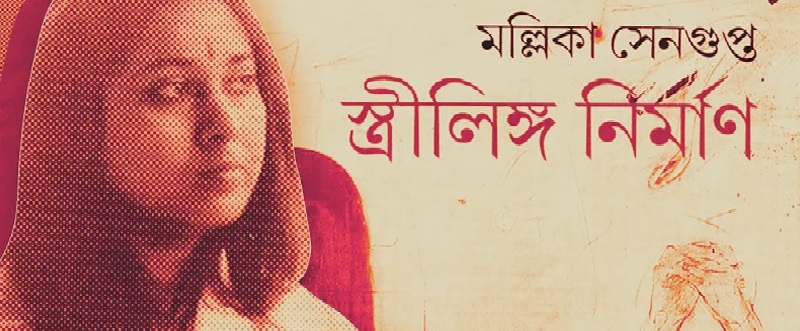

সিমোন দ্য বোভোয়া বলেছিলেন, “নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে”। এটাই প্রকৃত সত্য। জন্মলগ্নে একজন শিশু নারী অঙ্গ নিয়ে জন্মাতে পারে, কিন্তু মননে তিনি নারী না পুরুষ তা জানে না সেই মানব সন্তান। এখানেই মল্লিকা সেনগুপ্ত অনন্য হয়ে ওঠেন, কারণ তার লক্ষ্য পুরুষ বিদ্বেষ নয়, বরং তিনি আর লেখার লক্ষ্যবস্তু করেন সমাজের বুকে শিকড় গেড়ে বসা পুরুষতন্ত্রকে। যে পুরুষতন্ত্র চিরকাল নারীর অধিকারকে ক্ষুন্ন করে, যে পুরুষতন্ত্র নারীকে কুক্ষিগত করে রেখে তাকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে চিহ্নিত করে। মল্লিকার কলমে ছড়িয়ে পড়ে সেই পুরুষতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ, আক্রমণ। তিনি নিজে যেহেতু সমাজবিদ্যার ছাত্রী, অধ্যাপক, ফলত তার চোখ নারী পুরুষের এই বৈষম্য তো আরও বেশি করে প্রকট। আর কবিকে যদি সমাজের দর্পণ হিসেবে ধরা হয়, তাহলে সেই দর্পণে তো বেশি করে প্রতিচ্ছবি হয়ে ধরা দেবেই এই বৈষম্য। ফলে নারীবাদের তকমা নয়, বরং মল্লিকাকে তকমা দেওয়া উচিৎ ছিল ‘মানবতার কবি’ হিসেবে। কিন্তু হায় পুরুষতন্ত্র, যে পুরুষতন্ত্রের প্রতি চিরকাল গর্জে উঠেছে মল্লিকার কলম, সেই পুরুষতন্ত্রই জীবদ্দশাতেই মল্লিকার গায়ে সেঁটে দিয়েছে এই অহেতুক তকমা, যা সাধারণ পাঠকের কাছে মল্লিকার এক ‘পুরুষবিদ্বেষী’ ইমেজ তুলে ধরেছে। অথচ মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ’ গ্রন্থটি পড়লেই মল্লিকার এক অন্য রূপ ধরা দেয় পাঠকের কাছে। যে বইতে মল্লিকা ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শণ, পুরাণকে একরকম মন্থন করেই সমাজতত্ত্বের অভিজ্ঞতার রসে সমৃদ্ধ করে তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে, যা সমাজের বৈষম্যকে তুলে ধরবে এক নতুন আঙ্গিকে।

“নিষেধে আড়ালে অঙ্ক কি করে জানতে পারো রাজহাঁস? যদি তীক্ষ্ণ হয় চঞ্চু, আমার কণ্ঠনাল ঠুকরে খুঁড়ে আনো যা কিছু দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান, যদি কিছু শিল্প অবশিষ্ট থেকে থাকে আজও। অন্যথায় শুক্লপঞ্চমীতে আত্মহত্যা ঠেকাতে পারবে না তুমি। সূঁচ শিশির বিন্দুর মতো ফুটে ঊঠে ত্বক নীল করে দেবে প্রাচীন উল্কিতে। মরে যাবো আমি।” (রাজহাঁস)

মরে যেতে চাননি মল্লিকা সেনগুপ্ত। কারণ তিনি প্রবলভাবে জীবনকে ভালোবাসতেন। তাই তো রোগশয্যায় স্বামী সুবোধ সরকারকে তিনি বারবার বলে উঠতেন, “আমার মাথায় আবার চুল আসবে, নতুন চুল, নতুন শাড়ি পরে আবার আমি কলেজ যাব, এক ঘর ছাত্রীর সামনে দাঁড়াব। উঠে দাঁড়িয়ে ছাত্রীরা গাইবে আগুনের পরশমণি….”। তিনি হয়ত লৌকিকভাবে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু মনের মধ্যেই প্রশ্ন ওঠে তিনি কী আদৌ নেই? মণিপুরে যখন আগুন জ্বলে তখন কী তিনি সেখানে নেই? দিল্লির রাজপথে যখন নির্ভয়া শিকার হয়, সেই বাসে উপস্থিত থাকেনি কী মল্লিকার কলম? কামদুনি, পার্কস্ট্রিট, ইরাক, ইউক্রেন সর্বত্রই আজও প্রবলভাবে মল্লিকার বিরাজ। যেখানেই পুরুষতন্ত্রের বৈষম্য ধরা দেয় সেখানেই মল্লিকার কলম উগরে দেয়,

“আমার কবিতা অসহায় যত পাগলি মেয়ের প্রলাপ

আমার কবিতা পোড়া ইরাকের ধ্বংসে রক্তগোলাপ

কবিতা আমার মেধা পাটেকর

শাহবানু থেকে গঙ্গা

আমার কবিতা অলক্ষ্মীদের

বেঁচে থাকবার সংজ্ঞা।”

মল্লিকা তাই তথাকথিত নারীবাদী কবি নন, বরং তিনি অনেক বেশি করে মানবতাবাদের কবি, আরও বেশি করে তিনি অলক্ষ্মীদের কবি।

পেশা সাংবাদিকতা, নেশা বাউন্ডুলেপনা। বাড়ি থেকে পালানো শুরু জীবন দেখার নেশায়। ডাকাত থেকে বাউল, এক জীবনে বহু সঙ্গ, আর সেই সঙ্গই ছড়িয়ে পড়ে গদ্য থেকে কবিতায়। ওহ হ্যাঁ, চা ভালবাসি, তাই আমাকে চাতালও বলা যায়