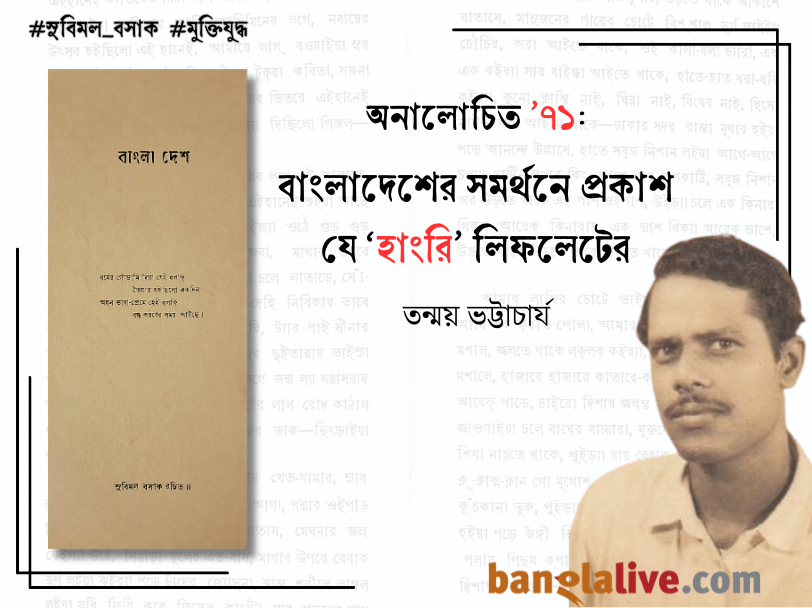

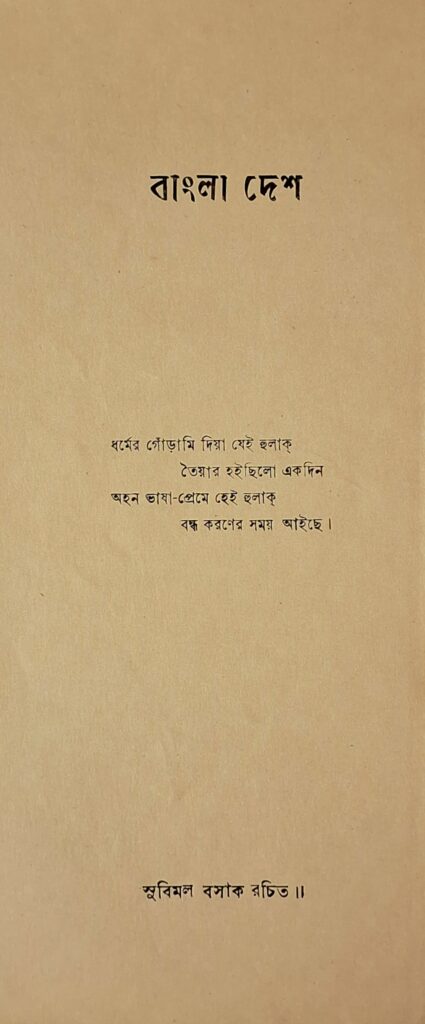

৩০ মার্চ ১৯৭১, মঙ্গলবার। প্রেস থেকে ছেপে এল একটি লিফলেট। কফি হাউসে, খালাসিটোলায়, বিভিন্ন সংবাদপত্রের দপ্তরে এমনকি অন্যত্রও বিলি করা হল। কেমন সেই লিফলেট? একটা পাতা দু-ভাঁজ করা; ভেতরের দুই ভাঁজে লেখা টেক্সট। ওপরের ভাঁজে বোল্ডে ছাপা ‘বাংলা দেশ’। মধ্যিখানে চারটে লাইন— ‘ধর্মের গোঁড়ামি দিয়া যেই হুলাক্/ তৈয়ার হইছিলো একদিন/ অহন ভাষা-প্রেমে হেই হুলাক্/ বন্ধ করণের সময় আইছে।’ আর নিচে, ‘সুবিমল বসাক রচিত’। (Bangladesh)

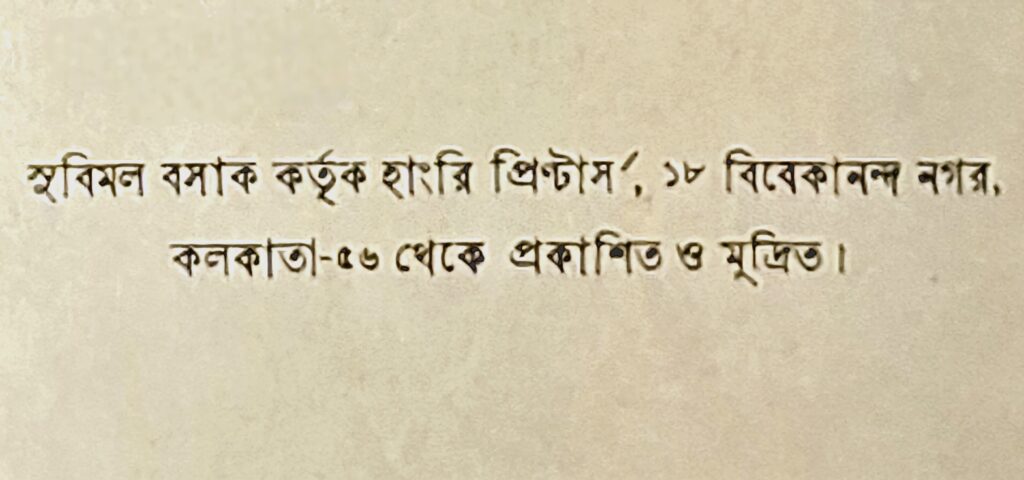

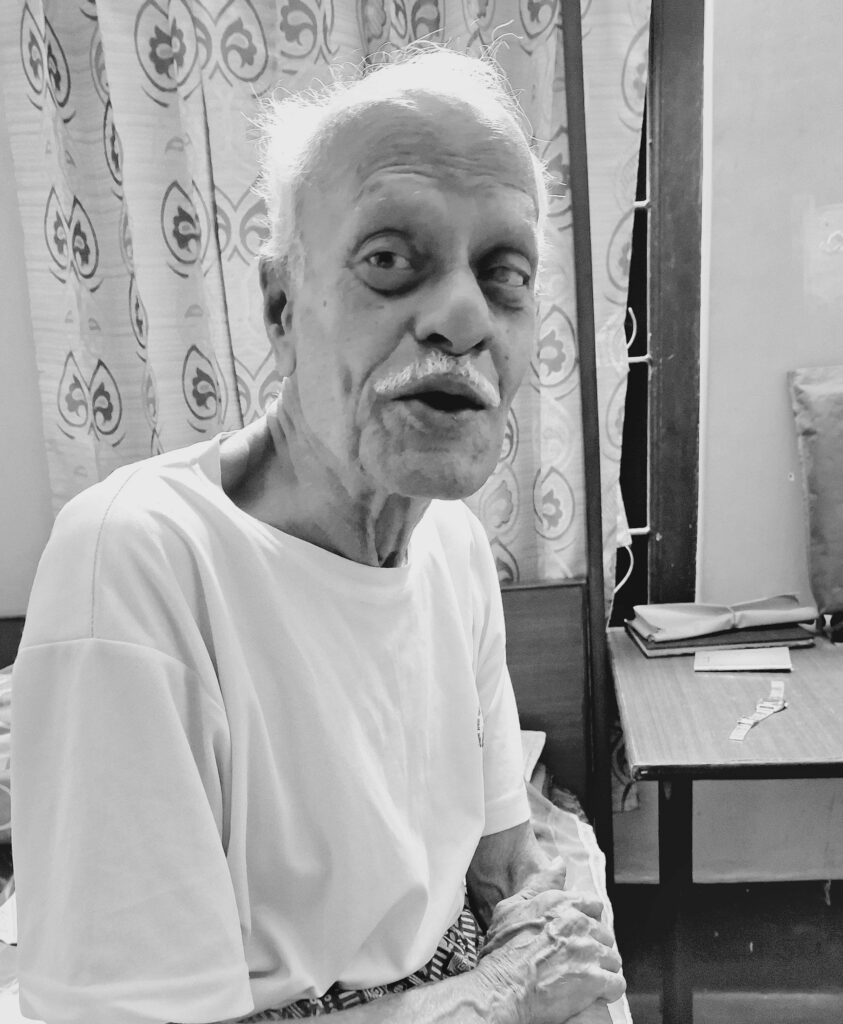

সুবিমল বসাক (১৯৩৯-), হাংরি জেনারেশনের অন্যতম গদ্যকার। লিফলেটটির শেষেও রয়েছে হাংরি-উল্লেখ— ‘সুবিমল বসাক কর্তৃক হাংরি প্রিন্টার্স, ১৮ বিবেকানন্দ নগর, কলকাতা-৫৬ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত’, যা সুবিমলের তৎকালীন ঠিকানাও বটে। মুখ্যত একক উদ্যোগে প্রকাশিত হলেও, হাংরি আন্দোলনের প্রলম্বিত দলিল হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে এটিকে। কিন্তু কেন এমন লিফলেট প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন তিনি?

তারিখটি লক্ষ্যণীয়— ৩০ মার্চ। মাত্র পাঁচ দিন আগেই ২৫ মার্চ রাতে পাক হানাদারদের আক্রমণে রক্তে ভেসেছে ঢাকা। ২৬ মার্চ ধ্বনিত হয়েছে স্বাধীনতার আহ্বান। তার অব্যবহিত পরেই আত্মপ্রকাশ এই লিফলেটের। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের কোনো লেখকের তরফে নেওয়া প্রথম স্বতন্ত্র পদক্ষেপ, সম্ভবত, এটিই। তারপরও, মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের লেখক-কবিদের ভূমিকা-সংক্রান্ত আলোচনায় প্রায়-উল্লেখহীন থেকে গেছে এই লিফলেটের কথা।

ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা ৫৩ বছর আগের লিফলেটটি দেখতে-দেখতে মনে পড়ছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রসঙ্গও। সুবিমলের পূর্বপুরুষ ছিলেন ঢাকার বাসিন্দা; তবে তাঁর জন্মের আগেই পাটনায় স্থানান্তরিত হয় পরিবার। শৈশব থেকেই ঢাকার কথ্যভাষায় অভ্যস্ত তিনি। ১৯৬৫-তে প্রকাশিত প্রথম বই ‘ছাতামাথা’-র ভাষাশৈলীতেও উঠে এসেছে ঢাকার স্থানীয় বুলি। বলা ভালো, সম্পূর্ণ উপন্যাসটিই সেই ভাষায় লেখা। ১৯৭০-এ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘হাবিজাবি’-র রচনাও সেই ভাষাভঙ্গিতে। এই শৈলীকে নিজের ‘সিগনেচার’ করে তুলেছিলেন সুবিমল, ফলে, ’৭১-এর লিফলেটেও দেখা যায় তারই ছাপ। আর সে-কারণেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে সেটি।

লিফলেটের ভেতরের দু-পাতা জুড়ে যে টেক্সট, তা কোনো স্পষ্ট ঘোষণা বা বিবৃতির ধার ধারে না। বরং স্বতন্ত্র এক গদ্য হয়ে উঠেছে সেই লেখা, যার কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-চেতনা। আবার একইসঙ্গে ধরা পড়েছে সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও। সুবিমল শুরু করেন এইভাবে—

‘আমার কোঠার ডাইন পাশেই ভিয়েৎনাম, আকাশের রঙ নীল, কার্তিকের সাদা মেঘ ভাইস্যা বেড়ায়, ডুমুর গাছে দেহি শঙ্খচিল, লাল রোদ চিক্ চিক্ করে ইলশা মাছের গতরে, এইহানেই কার্তিকের মিঠা লাল রোদে হাত ধরাধরি কইর্যা গোল হইয়া ঘুরছিলাম আমি হোচিমিনের লগে, নবান্নের উৎসব হইছিলো এই হানেই, আমারে লাগ্ বওয়াইয়া সুর কইর্যা এইহানেই শুনাইয়াছিলো টুক্রা টুক্রা কবিতা, সজনা ফুলে ভইর্যা গেছিলো উঠান, মড়াইয়ের ভিতরে এইহানেই চুপি চুপি কইর্যা আমার কোমরে গুইজ্যা দিছিলো পিস্তল—মুক্তিফৌজ—’

এরপর, প্রতিবাদ ও মুক্তিকামিতার প্রশ্নে বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে বাংলাদেশ। সুবিমল লেখেন, ‘কাঠাল ছায়ার তলায় এইহানেই শুইয়া আছে চে গুয়েভারা’। আবার, ‘আমার লাত্থির চোটে ভাইঙ্গা যায় বার্লিনের পাঁচিল’। ঠিক যেভাবে, প্রথম অনুচ্ছেদেই ধরা দিয়েছিল ভিয়েতনাম, হো-চি-মিনের প্রসঙ্গ। এমনকি, ঢাকার রাস্তায় হাতে সবুজ নিশান নিয়ে হেঁটে চলেছেন মার্টিন লুথার কিং, লাঙল নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন ফিডেল কাস্ত্রো— এমন দৃশ্যকল্পও উঠে আসে প্রসঙ্গক্রমে। স্পষ্টতই, বিশ্বময় প্রতিবাদী চরিত্রগুলিকে এক সূত্রে বাঁধতে চাইছেন সুবিমল। সেই আলোয় দেখতে চাইছেন বাংলাদেশকে, কিংবা উল্টোটা— মুক্তিকামী বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এক বাঙালির কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে কাছে-দূরের সব প্রতিবাদ। ‘সিনার ভিৎরে রক্তের গেরিলা আক্রোশ’ টের পাচ্ছেন তিনি।

শুধু বিদ্রোহের আগুনই নয়, তার ফাঁকে-ফাঁকে বাংলার আবহমান প্রকৃতিও উঠে আসে লেখায়। ‘রূপশালি ধানের গন্ধে ভাইড়্যা যায় খেত-খামার, শ্যাষ রাতের ওষে ভিজা যায় মুথাঘাসের আগা’ কিংবা ‘কামরাঙার মতো সূর্যের লাল রোদ কাঠাল পাতার ফাঁকে ফাঁকে’ ইত্যাদির ইঙ্গিত সেদিকেই। এমনকি প্রথম অনুচ্ছেদেও ‘আকাশের রঙ নীল, কার্তিকের সাদা মেঘ ভাইস্যা বেড়ায়, ডুমুর গাছে দেহি শঙ্খচিল, লাল রোদ চিক্ চিক্ করে ইলশা মাছের গতরে’ প্রভৃতি কয়েকটি আঁচড়ে এঁকে তুলেছেন বাংলার শ্যামলিমা। যে-বঙ্গপ্রকৃতির প্রেমিক ছিলেন জীবনানন্দ, যে-সমস্ত দৃশ্যকল্প বাংলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, যুদ্ধের আবহেও যে তা অটুট, বরং যুদ্ধেরই অংশীদার তারা— প্রকৃতি ও প্রতিবাদকে একাত্ম করে সেই ইঙ্গিতই দিয়ে চলেন সুবিমল, আলোচ্য গদ্যে।

সেই সম্মিলনেরই উত্তরণ ঘটে শেষ অনুচ্ছেদে, যেখানে বিদ্রোহকে সর্বাত্মক করে তুলেছেন তিনি। শব্দব্যবহার আর ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন সময়কে। লিফলেটটি সমাপ্ত হয় এভাবে—

‘…আমি এক ক্ষুধার্ত পোলা, আমার আগুনে জ্বইল্যা ওঠে হাতের মশাল, জ্বলতে থাকে লক্লক্ কইর্যা, এক মশাল থিক্যা আরেক মশালে, হাজারে হাজারে কাতারে-কাতারে, এই পাড় থিক্যা আরেক্ পাড়ে, চাইরো দিশায় জ্বলন্ত মশাল আওগাইয়া চলে, জাওগাইয়া চলে বাঘের বাচ্চারা, মুক্তসেনার লংমার্চ, আগুনের শিখা নাচতে থাকে, পুইড়্যা যায় বেবাক পরচুলা, পুইড়্যা যায় কু-ক্লাক্স-ক্লান গো মুখোশ, পুইড়্যা যায় হিটলার মুসোলিনীর কুঁচকানা ভুরু, পুইড়্যা যায় বুরজোয়া সার্কাসের তাম্বু, ছাই হইয়া পড়ে জঙ্গী জিব্বা আমার আঙুলের ইশারায় জনসন পলায় পিছম কপাট দিয়া, জ্বলতে থাকে আগুন চাইরো-দিশায়—আগুন—আগুন—আগুন—আগুন—আগুন—’

’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গে যে-সমস্ত কবিতা-ছড়া লেখা হয়েছিল, তাতে প্রধানত আবেগেরই প্রাধান্য। অভিন্ন বাংলার ঐতিহ্য ধারণ করে, যুদ্ধরত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কবিরা। সঙ্গ দিয়েছিল স্মৃতি, দেশত্যাগ, বেদনা, সহমর্মিতা। সুবিমলের গদ্যটির অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীতে— যেন নিজেই মুক্তিযোদ্ধাদের একজন হয়ে লিখে চলেছেন সময়ের ধারাবিবরণী। শব্দের পকেটে গুঁজে দিচ্ছেন পিস্তল। দাউদাউ আগুনের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বুনছেন ভাষ্য। এই অবস্থানই তাঁকে পৃথক করে তোলে বাকিদের থেকে।

কেন জনপ্রিয় হয়নি তাঁর গদ্যটি? মুক্তিযুদ্ধের পশ্চিমবঙ্গীয় দলিলগুলির মধ্যে প্রথম হওয়ার (সময়কালের নিরিখে) দাবি রাখে যে-লিফলেট, বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল কেন? প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করা মুশকিল। কিছু সম্ভাবনা জুড়ে-জুড়ে অনুমানের দিকে এগোনো যায়। সুবিমল ঘোষিত ‘হাংরি’, যা ছিল কলকাতার ‘প্রথম শ্রেণি’-র সাহিত্যজগতের কাছে একপ্রকার অচ্ছ্যুত অবস্থান। পাশাপাশি, তাঁর গদ্যের এই নিরীক্ষামূলক ভাষাশৈলী পশ্চিমবঙ্গীয়দের কাছে সহজবোধ্য ছিল না (একই সমস্যা দেখা গিয়েছিল ‘ছাতামাথা’ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও)। বয়ানের হাংরি-উত্তরাধিকারও কারণ হতে পারে। সর্বোপরি, তৎকালীন ‘বিখ্যাত’ কবি-লেখকদের রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সূত্রে যে-পরিমাণ প্রচারিত হয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত এই লিফলেটের প্রচার ছিল সে-তুলনায় নগণ্য।

লিফলেটের প্রচ্ছদেই সুবিমল লিখেছিলেন, ধর্মের গোঁড়ামি দিয়ে যে ছিদ্র তৈরি হয়েছিল একদিন, এখন ভাষাপ্রেম দিয়ে তা বন্ধ করার সময় এসেছে। তিনি জানতেন, ’৪৭-এর বিভাজন দু-দেশের বাঙালিকে দুই ভিন্ন পথে চালিত করলেও, নাড়িসূত্রটি একই থেকে গেছে। এই ‘নাড়ি’-র ওপর আস্থা রেখে, বলা ভালো বাঙালিত্বের টানেই পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকেরা উদ্বেল হয়েছিলেন সেবার। ‘দুটি পথ দুটি দিকে বেঁকে’ যাওয়ার চব্বিশ বছর তখন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ যখন কলকাতার ব্রিগেডে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন, সেই ঐতিহাসিক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সমীর রায়চৌধুরী, শিবশম্ভু পাল সহ সুবিমলও।

আজ, দু-বাংলার বিচ্ছেদের পর ৭৭টি শীত অতিক্রান্ত। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে দূরত্ব যেমন বেড়েছে, জন্মেছে নৈকট্যও। এই নৈকট্য আসলে ভাষার প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি, বাঙালির প্রতি বাঙালির। হাজার-হাজার বছর ধরে ‘এক’-থাকা ভূখণ্ডের স্মৃতিলোপ অনতি-অতীতের বিভাজনে হয় না, যতই রাষ্ট্রব্যবস্থার উস্কানি থাকুক-না কেন। ধর্ম ও অন্যান্য বৈরী উপকরণ কাদা ছেটাতে পারে, কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে জেগে ওঠে সহমর্মিতাই। অসম্মান যেন প্রাপ্য না-হয় তার…

জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।