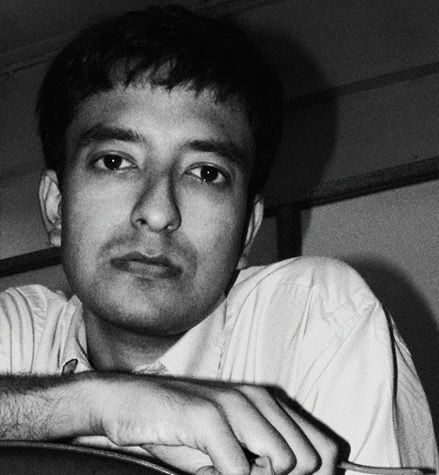

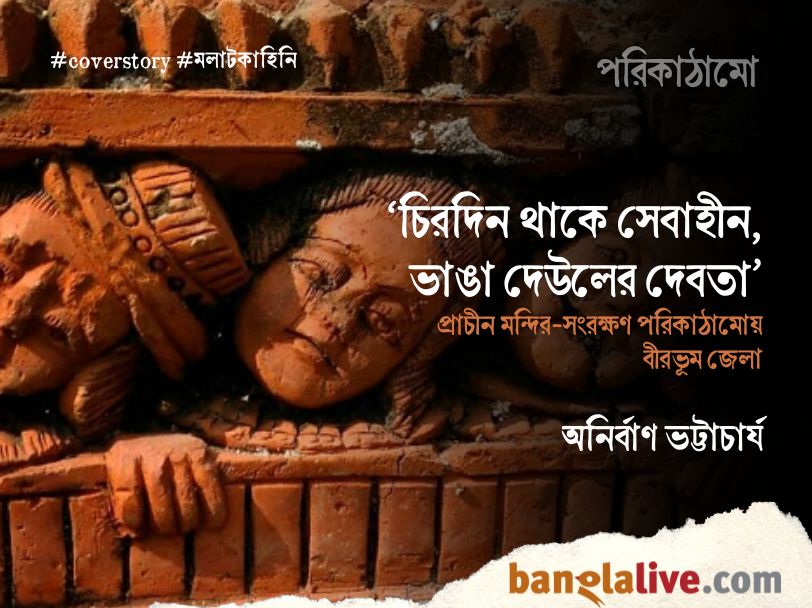

প্রাচীন মন্দির-সংরক্ষণ পরিকাঠামোয় বীরভূম জেলা

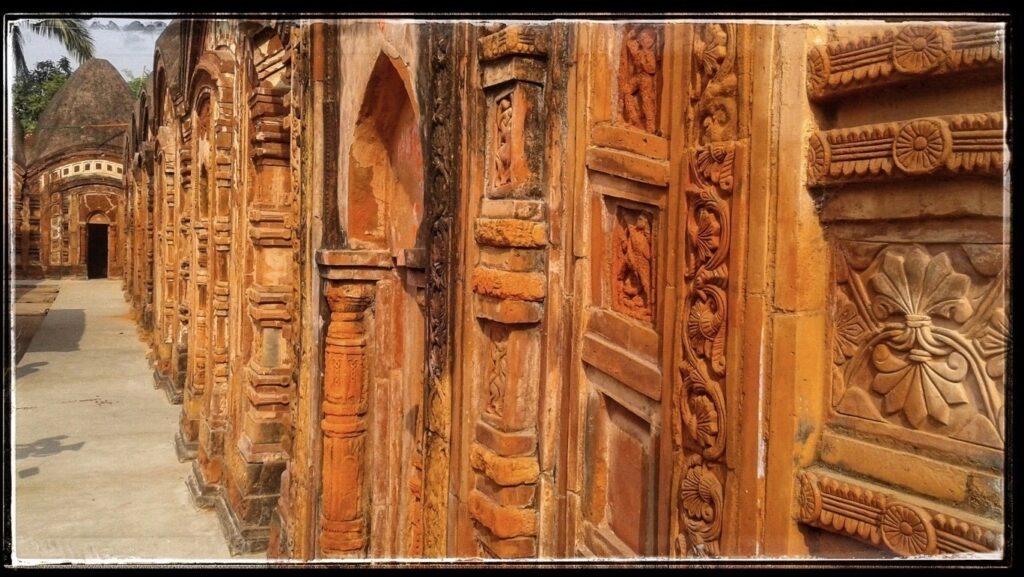

(Infrastructure) মন্দির সংরক্ষণ ও পরিকাঠামোয় বীরভূম-বাঁকুড়া-বর্ধমানের স্থাপত্যগুলির অবস্থানগত খুব তারতম্য নেই। ব্যক্তিগত পেশার সূত্রে বীরভূম-বর্ধমানের বিভিন্ন প্রাচীন টেরাকোটা মন্দিরের সঙ্গে দীর্ঘদিন সময় কাটানোর নেশায় দেখেছিলাম, বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি পর্যটন শিল্পের দৌলতে সংরক্ষণ ও আলোর পৃথিবী পেলেও আশ্চর্যভাবে বীরভূমের যথেষ্ট জনপ্রিয় কেঁদুলি সংলগ্ন রাধাবিনোদ মন্দির ধুঁকতে বসেছে অযত্নে, স্মৃতির অতলে থাকা বাকি জেমগুলির কথা তো ছেড়েই দিলাম। বীরভূম জেলায় পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে মন্দির অলঙ্করণে পোড়ামাটির ব্যবহারের আধিপত্য বরাবরই ছিল। (Infrastructure)

পরবর্তীকালে এসেছে ল্যাটেরাইট বা ফুলপাথর এবং তারও পরে এসেছে শামুকের খোল পুড়ে তৈরি জমা চুন বা কলিচুনের পঙ্খসজ্জা অর্থাৎ স্টাকো। ইসলামি ঘরানার পঙ্খসজ্জার ব্যবহার অন্য দুই রীতির চেয়ে অনেক পরে শুরু হয়েছিল। মন্দিরনির্মাণের মূল কাঁচামালেও ইটের ব্যবহার পাথরের চেয়ে অনেকটাই বেশি।(Infrastructure)

স্থাপনকাল মূলত সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত। ওড়িশি দেউল এবং বাংলার চালা ও রত্ন – ঘরানা বলতে এই তিন। শিব, বিষ্ণু ও শাক্তমন্দিরগুলির মধ্যে প্রথম দুটির সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ে। দেবদেবীর রূপ, রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণ এবং সমসাময়িক সামাজিক ছবির সঙ্গে চলে এসেছে শ্রীচৈতন্যের জীবন, মুহূর্তকথা।(Infrastructure)

মন্দিরনির্মাণের মূল কাঁচামালেও ইটের ব্যবহার পাথরের চেয়ে অনেকটাই বেশি। স্থাপনকাল মূলত সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত।

ক্রনোলজির সঙ্গে শৈলী বদলে বদলে গেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সুদক্ষ শৈলীভিত্তিক ছোটছোট কাজের প্রাধান্য কমে গিয়ে জায়গা করে দিয়েছে উনবিংশ শতকের বিষয়ভিত্তিক ও আকারে অনেক বেশি বর্তুলাকার কাজকে। পুরাণ থেকে বিষয় বদলে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক ছবি। এই উনবিংশ শতকেই মন্দির অলঙ্করণে বেশ কিছু আঞ্চলিক শৈলীর বিকাশ ঘটেছিল, যার নাম ‘বীরভূম-বর্ধমান ঘরানা’, যে নামের প্রণেতা ক্ষণজন্মা কিংবদন্তী ডেভিড ম্যাককাচ্চন। (Infrastructure)

সপ্তদশ শতকের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ছিলেন অন্তর্বর্তী রাজারা, অষ্টাদশ শতকে এই ভার নেন ভূস্বামীরা এবং উনবিংশ শতকে দায়িত্বে ছিলেন স্থানীয় জমিদার ও অন্যান্য পেশার অবস্থাপন্ন মানুষেরা। মূলত সাওতা, সিউড়ী, দুবরাজপুরে ঘাঁটি গড়া সূত্রধর, মিস্ত্রি বা হাড়ি সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই ছিলেন মন্দিরশল্পী। (Infrastructure)

সত্যজিৎ রায়ের ‘অশনি সংকেত’ ছবির পটভূমিকায় এসেছিল বোলপুরের খুব কাছেই সুপুর গ্রাম। কলিঙ্গরাজ সুরথের উপকথায় স্বপুর লোকমুখে সুপুর হয়ে যায়, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লালবাজার অঞ্চলের অষ্টাদশ শতকের রেখ দেউল ঘরানার জোড়া শিবমন্দির। নিয়মিত পুজো চললেও মন্দিরজোড়া কেমন একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে। বলার মতো যত্ন চোখে পড়েনি। পশ্চিমের খাঁজকাটা দেউলটির প্রবেশপথের ওপরে রামায়ণের দৃশ্য, একমাত্র কাজ দক্ষিণ দিকে এবং তাও ধ্বংসপ্রাপ্ত। পাশের আটকোণা দেউলের আটদিকেই আশ্চর্য সুষমা। ফুলের নকশা, শ্রীচৈতন্য, কিংবা অশ্বমেধ ঘোড়াকে কেন্দ্র করে দুই সন্তানের সঙ্গে পিতা রামের লড়াই – আশ্চর্য সব কাজ। (Infrastructure)

সুরুল গ্রামের সরকারবাড়ির প্রায় লাগোয়া দুটি রেখদেউল জোড়াশিবমন্দিরে সংরক্ষণের নামে নতুন রঙে প্রায় শেষ আশ্চর্য সুষমা। পাশেই উনবিংশ শতকের লক্ষ্মীজনার্দন পঞ্চরত্ন ঘরানার মন্দিরটিতেও বেড়ে ওঠা গাছের পাতা, অযত্নের ছাপ। আকর্ষক টেরাকোটা শিল্পে কখনও এলোচুল আঁচড়ানো নারী, কখনও সামাজিক ছবি বা ত্রিখিলানযুক্ত প্রবেশপথে অদ্ভুত বিমূর্ততায় রামায়ণের গল্প। আছে রামরাবণের পাশাপাশি সীতা, যিনি লঙ্কায় রাক্ষসী পরিবেষ্টিত আবার কখনও অগ্নিপরীক্ষায়। এককথায় সামগ্রিক দেবীজন্মের কথা। এবং এসবের সঙ্গে পরিলক্ষিত দৈনন্দিন শালগ্রাম শিলার উপাসনা।(Infrastructure)

শ্যামলী: রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব গৃহ-পরিকল্পনা: উৎসব চৌধুরী

বীরভূম জেলার প্রথম টেরাকোটা মন্দির রঘুনাথজি মন্দিরের অবস্থান ঘুড়িশায়, যা জেলার এক প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র কেন্দ্র। বাংলার নিজস্ব ঘরানার চারচালা মন্দির এই রঘুনাথজি। নির্মাতা রঘুত্তোম ভট্টাচার্য, সন ১৬৩৩। পরে হাল আমলে ১৯৬৪ সালে রঘুনাথ অর্থাৎ রামের পরিবর্তে সংস্কারপরবর্তী শিব মন্দির হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন রামময় পঞ্চতীর্থ। আশার কথা, জেলার অন্য মন্দিরগুলির তুলনায় রঘুনাথজি মন্দিরে সংরক্ষণের কাজে সুস্পষ্ট নিষ্ঠা ও যত্নের নিদর্শন পাওয়া যায়। (Infrastructure)

পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে চোখ ধাঁধানো শিল্প সুষমায় সপ্তদশ শতকের সুদক্ষ কাজ। কখনও চামুন্ডা, দশমহাবিদ্যা বা ছিন্নমস্তার করাল রূপ, কখনও উত্তরের দিকে ভাগবত পুরাণের বিখ্যাত গজেন্দ্র মোক্ষ মোটিফ এবং বিষ্ণুর অনন্তশয্যা অথবা বাংলার মন্দিরে খুব বিরল কামকলার মুহূর্ত- সংক্ষেপে ইতিহাস ও শিল্পের পরাকাষ্ঠা এই আশ্চর্য স্থাপত্য, নিখুঁত সংরক্ষণ অথচ লোকসমাগম থেকে কী ভীষণ উপেক্ষিত। নেই কোনও দিকনির্দেশের চিহ্ন, বা মন্দিরের নির্দিষ্ট এলাকা বা সীমান্তরেখার চিহ্নিতকরণ। (Infrastructure)

বিষ্ণুর অনন্তশয্যা অথবা বাংলার মন্দিরে খুব বিরল কামকলার মুহূর্ত- সংক্ষেপে ইতিহাস ও শিল্পের পরাকাষ্ঠা এই আশ্চর্য স্থাপত্য, নিখুঁত সংরক্ষণ অথচ লোকসমাগম থেকে কী ভীষণ উপেক্ষিত।

ঠিক পাশের পাড়ায় অবস্থান ঘুড়িশার আরেক ঐশ্বর্য এখানকার নবরত্ন গোপাল লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের। প্রতিষ্ঠা ১৭৩৯ সালে, ইলামবাজারে ব্রিটিশদের সঙ্গে লাক্ষা ব্যবসা করা ক্ষেত্রনাথ গুপ্তের হাতে। এখানেও পর্যাপ্ত সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত। ত্রিখিলানযুক্ত কারুকাজ আজও চোখ ধাঁধানো। মাঝের খিলানে সখীপরিবৃত রাধা এবং চৈতন্যলীলা, ডানদিকেরটিতে দশমহাবিদ্যার অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরী ওরফে ষোড়শী এবং বাঁদিকেটিতে দুর্গা বা গণেশজননী। নীচে মঙ্গলকাব্যের কমলেকামিনী। আরাধ্য শালগ্রাম শিলা, গণেশ, গোপালজী, ত্রিপুরাসুন্দরী এবং মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে স্থানীয় সামাজিক উৎসবের মিলনক্ষেত্র এই স্থাপত্য-প্রাঙ্গন। (Infrastructure)

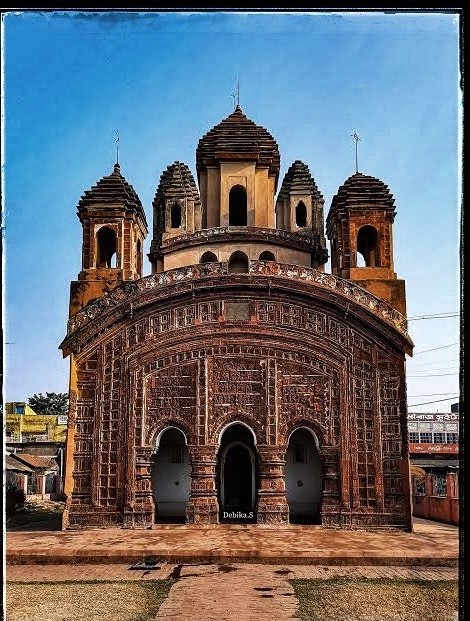

হেতমপুর। পুরোনো মন্দির, ম্যানসনে ঘেরা হেতমপুরের ভেতর বিষণ্ণ এক নস্টালজিক সৌরভ। এলাকার রঞ্জন প্যালেস বা হেতমপুর রাজবাড়ির সুপরিচিতির পাশাপাশি মন্দিরপ্রেমীদের কাছে ঐশ্বর্য হলেও বাকি পৃথিবীর কাছে ততটা চেনা নয় রাজবাড়ির কিছু দূরেই এক বিস্ময়মন্দির। চন্দ্রনাথ শিবমন্দির। গবেষক ডেভিড ম্যাককাচ্চনকে এই মন্দিরের হদিশ দিয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। ১৮৪৭ সালে হেতমপুরের রাজবাড়িখ্যাত রামরঞ্জন চক্রবর্তীর পিতা কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত হেতমপুরের গোবিন্দসায়রের কাছে এক অত্যাশ্চর্য নবরত্ন। (Infrastructure)

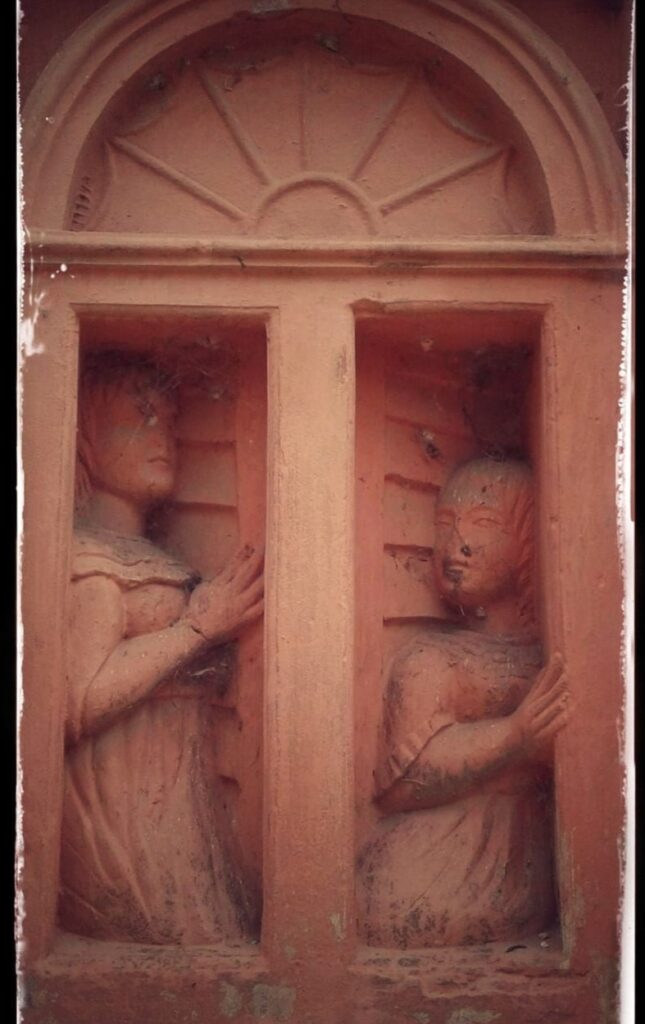

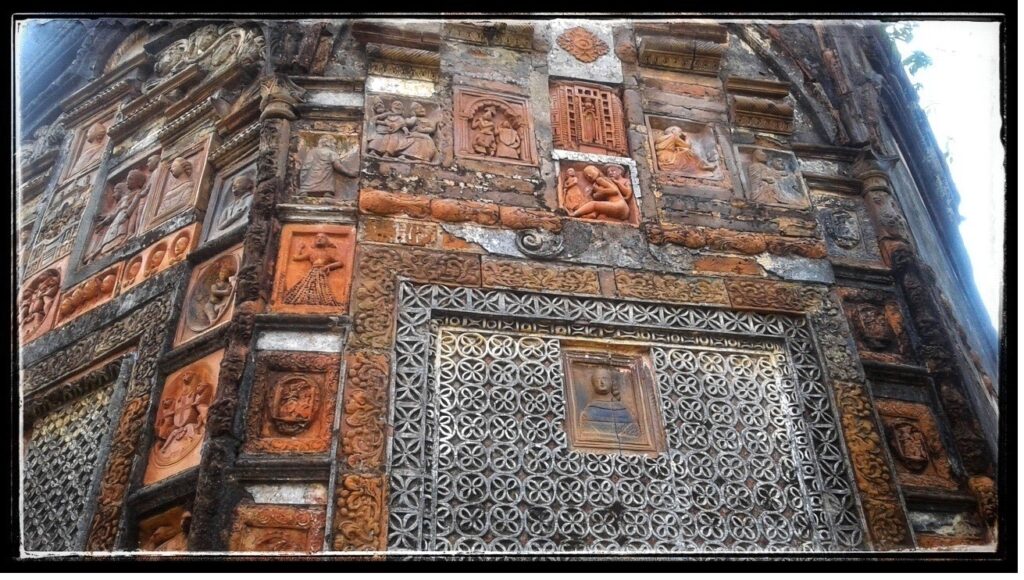

স্বাভাবিক চারচালা ঘরানার বাইরে আটকোণা আকার। গোটা মন্দিরগাত্রে সুস্পষ্ট পাশ্চাত্য প্রভাব। শিখরে নটি শৃঙ্গের প্রত্যেকটিতে ইউরোপীয় পরী বা অ্যাঞ্জেল। রানি ভিক্টোরিয়া, ব্রিটিশ রাজপরিবারের কোর্ট অফ আর্মস এবং অসংখ্য ব্রিটিশ রাজপরিবার, সৈন্য বা সাধারণ মানুষের ছবি। অথবা এক ভারতীয় নারীর সঙ্গে শারিরিক সম্পর্কে লিপ্ত এক ব্রিটিশ। স্বাভাবিক সঙ্গম? নাকি ব্রিটিশের হাতে বাধ্যতাপূর্বক শারীরিক লাঞ্ছনা? ব্রিটিশ আনুগত্যের সঙ্গে এক করুণ বাস্তবতার সহাবস্থান। পাশাপাশি বেশ কিছু পৌরাণিক চিরপুরাতন দৃশ্যের খোঁজ। প্রবেশপথের ওপরে মনোরম পঙ্খসজ্জা বা স্টাকো ওয়ার্কের নিখুঁত কাজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুধরনের স্কুল অফ থট। মন্দির-প্রাঙ্গনের বাঁধানো সুস্পষ্ট সীমানা আলাদা করে মন্দিরটিকে চেনায়, অনেকটা খোলা, বিস্তৃত অঞ্চলে মন্দিরটির অবস্থানও কিছুটা সে সুযোগ করে দেয়। (Infrastructure)

প্রবেশপথের ওপরে মনোরম পঙ্খসজ্জা বা স্টাকো ওয়ার্কের নিখুঁত কাজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুধরনের স্কুল অফ থট।

বীরভূমের দুবরাজপুরের তস্য গলিতে, গ্রামের ময়রাপাড়া, নায়েকপাড়া, ওঝাপাড়া, নন্দীপুকুরের মায়াঘেরা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে খুঁজেছিলাম বাংলার বিরল কিছু ত্রয়োদশরত্নকে। উদাহরণস্বরূপ, ওঝাপাড়ায় ওঝা পরিবারের দুটি সংরক্ষিত দেউলমন্দির এবং মাহাতো পরিবারের একটি প্রাচীন রেখদেউল ও বঙ্গীয় দেউলের মাঝে তেরোরত্ন। সঙ্গে পঙ্খসজ্জা, রামায়ণের দৃশ্যের পোড়ামাটি শিল্প। পাশেই নায়েকপাড়ার তেরোরত্ন মন্দিরের দেওয়ালে স্টাকো কাজের দৃষ্টিনন্দনতাও অনন্য। যদিও বেশ কিছু মন্দিরেই তেরোটি রত্নের সবকটি অবিকৃত আছে, তা বলা যায় না। তবু টিকে আছে অনিশ্চয়তা নিয়েও… (Infrastructure)

মন্দির-বিশ্রুত এক গ্রাম হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা ইতোন্ডায় প্রসিদ্ধ জোড়বাংলা বা হড়কা কালীমন্দির। অষ্টাদশ শতকে হাড়কাটা বা হড়কা ডাকাতদের হাতে তৈরি মন্দিরটির সংস্কার করে উনবিংশ শতকের পর্তুগিজরা। বহিরাক্রমণের ধংসের লেগ্যাসির বাইরে এ এক ব্যতিক্রমী ইতিহাসের গল্প। পরবর্তীকালে এর সংরক্ষণে দায়িত্ব নিয়েছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ বা ইন্ট্যাক। বাইরে থেকে দুটি দোচালা মন্দির ভেতরে এক হয়ে গেছে। গর্ভগৃহ একটিই। ত্রিখিলানযুক্ত প্রবেশপথ। (Infrastructure)

অষ্টাদশ শতকে হাড়কাটা বা হড়কা ডাকাতদের হাতে তৈরি মন্দিরটির সংস্কার করে উনবিংশ শতকের পর্তুগিজরা।

উল্লম্ব স্তম্ভে ফুলকারি নকশা। দেওয়ালগাত্রে দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, লাল বল ভেবে সূর্যকে উদরস্থ করতে যাওয়া বালক হনুমান বা গামবুট পরিহিত ইউরোপীয় সৈন্য। নীচে একাধিক রিলিফে নৌযুদ্ধ, সিংহ শিকার, সিংহবাহিনী চণ্ডীদেবীর অসুরনিধন। খুব কাছেই ১৮৪৪ সালে তৈরি ইতোন্ডার সাধু পরিবারের দ্বিতল শ্রীধর বিষ্ণু মন্দির। সমতল ছাদ, প্যালাডিয়ান ম্যানসনের মতো থাম, পুরোনো বনেদি বাড়ির ‘প্রেতলোকের রাগিণী’ এবং আরাধ্য শালগ্রাম শিলা। দরজার ওপরে সুস্পষ্ট স্টাকো-ওয়ার্ক। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর সেইসমস্ত শব্দ, অক্ষর- ‘অতিদূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিকদোলকগুলির ঠুনঠুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান বা বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক’…” (Infrastructure)

গণপুরের গল্প। মহম্মদবাজারের কাছে ছোট্ট এক মন্দিরগ্রাম। দুর্ভিক্ষপীড়িত বীরভুমের শিল্পীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন গণপুরের বেশ কিছু ধনী শিল্পসমঝদার মানুষ। পরিণতিতে নির্মিত হয় মন্দির ঐশ্বর্যগুলি এবং তাদের ফুলপাথরের নকশা। গ্রামের কালীতলায় মূলত ১৭৬৭ থেকে ১৭৬৯ সালের মধ্যে স্থানীয় অখিলেশ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত দোলমঞ্চ ও ১৪টি চারচালা শিবমন্দিরে দর্শনীয় এই ফুলপাথরের কাজ। প্রায় প্রতিটিই সংরক্ষণ এবং লোকউপাসনার সান্নিধ্যে। অবশ্য কাছেই পরিত্যক্ত জীর্ণ উত্তরপাড়ার আটচালা বিষ্ণুমন্দিরে ফুলপাথরের অসাধারণ নকশা উদাসীনতা ও ধংসের ভেতর ধুঁকছে। ১৭৬৯ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা পিরিতীনাথ মণ্ডল বিগ্রহ আনতে গিয়ে আর ফেরেননি। তারপর থেকে উপাস্যবিহীন, রক্ষণবিহীন এক না থাকার উপাখ্যান। (Infrastructure)

গ্রামের কালীতলায় মূলত ১৭৬৭ থেকে ১৭৬৯ সালের মধ্যে স্থানীয় অখিলেশ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত দোলমঞ্চ ও ১৪টি চারচালা শিবমন্দিরে দর্শনীয় এই ফুলপাথরের কাজ।

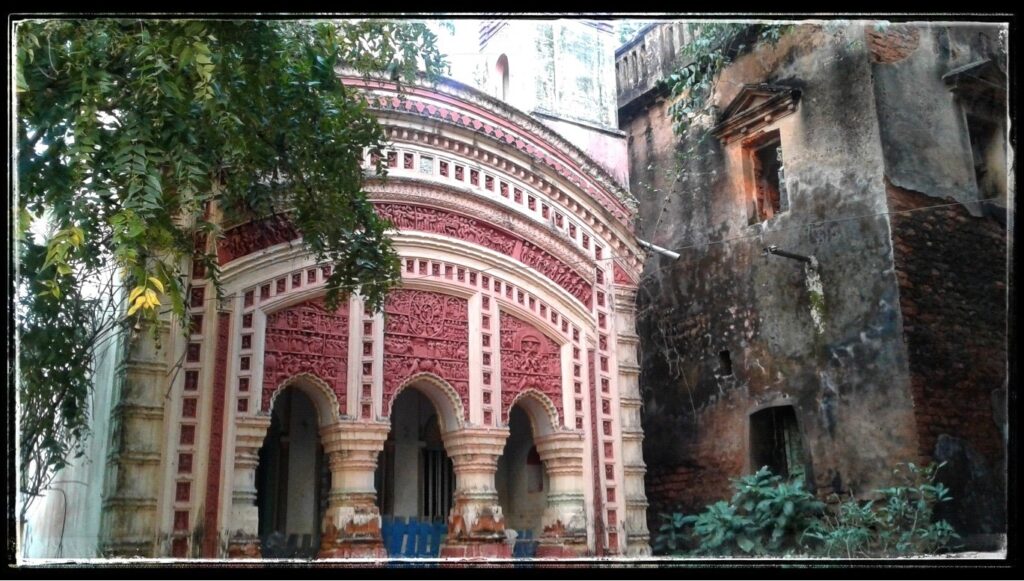

ইলামবাজারের বেশ কিছু মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম হাটতলায় অবস্থিত উনবিংশ শতকে নির্মিত আটকোণা, টিনের ছাদের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির। ক্ষয়ীভবনের মাঝে টিকে থাকা এই মন্দিরের বুক হিম করা মৃত্যুলতা মোটিফ। সঙ্গে রাসচক্র, ব্রম্ভার ডিলিউশন এবং রামরাবণ যুদ্ধ। কাছেই বামুনপাড়ায় অবস্থান করছে ৭০ ফুটের এক আশ্চর্যময়ী পঞ্চরত্ন লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির। ১৮৪৬ সালের ক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের সংস্কার হয় ২০০০ সালে। (Infrastructure)

ত্রিখিলানযুক্ত প্রবেশপথের মাঝেরটিতে রাসচক্র এবং কালীয়দমন, গোষ্ঠলীলা, নৌকাবিহার সহ কৃষ্ণলীলার ছবি। ডান ও বামদিকের খিলানগুলিতে যথাক্রমে মহিষাসুরমর্দিনী এবং রামায়ণের দৃশ্য। উল্লম্ব সারিতে আকর্ষক দশাবতার এবং মৃত্যুলতা মোটিফ। কখনও সংকীর্তনের মাঝে ভাবোন্মাদে পতনোন্মুখ নিমাই এবং তাঁকে ধরে তাঁর সঙ্গীরা। ঠিক পাশেই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পরিত্যক্ত ম্যানসন। দুই স্থাপত্যের হন্টিং টোন, কথোপকথন। (Infrastructure)

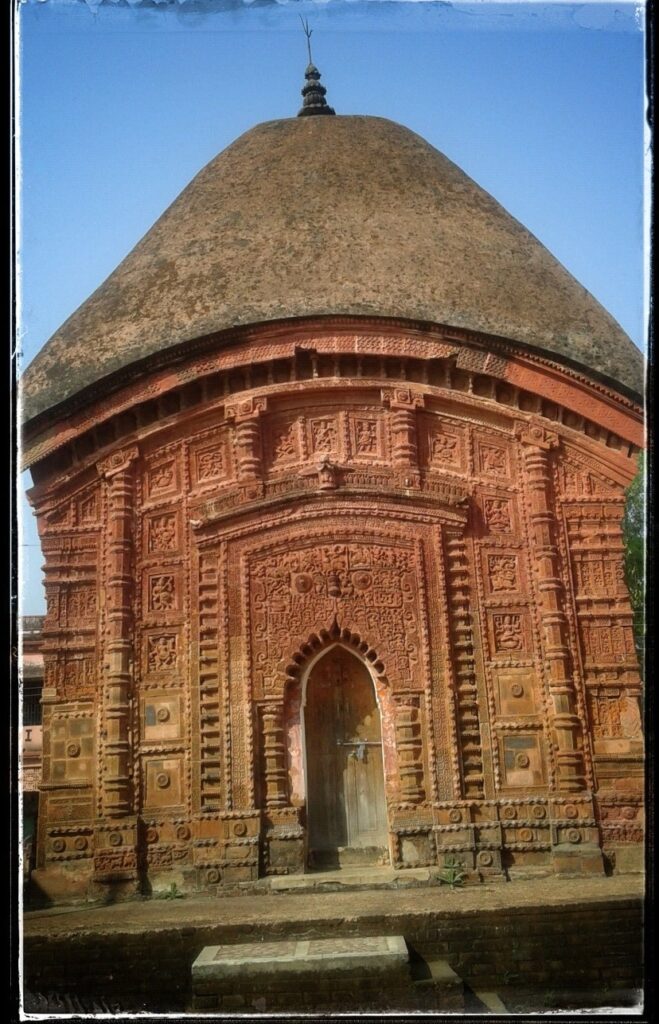

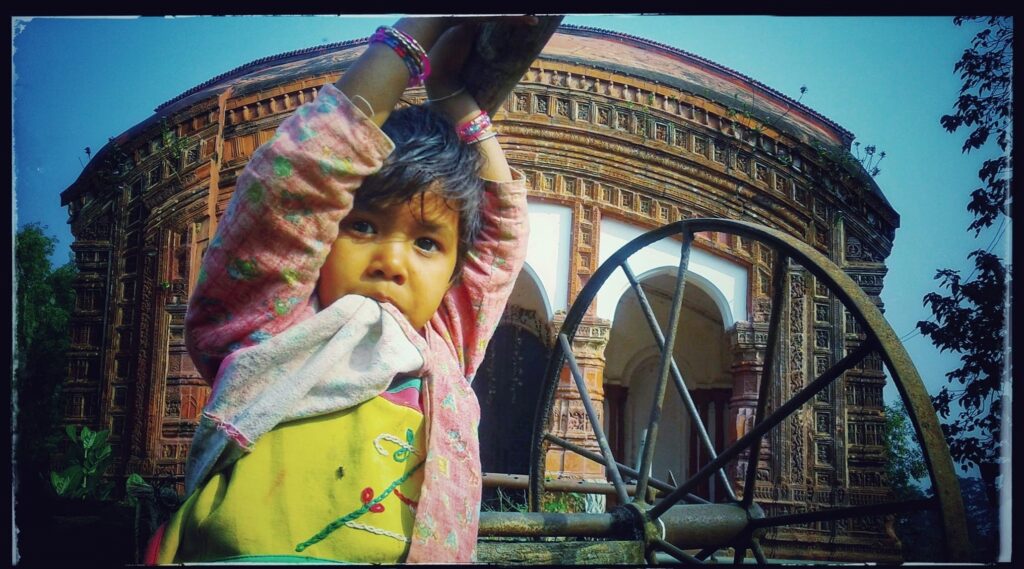

কেঁদুলি গ্রামের রাধাবিনোদ মন্দির। গীতগোবিন্দ এবং কবি জয়দেব গোস্বামীর লেগ্যাসি। দুই বাংলা মিলিয়ে প্রাচীনতম নবরত্ন মন্দির এই রাধাবিনোদ। জয়দেব কেঁদুলি মেলার সময়ে অসম্ভব ভিড়ের সময়টুকু বাদ দিলে বাদবাকি বছরটা বেশ ব্রাত্য হয়ে থাকে এই ঐশ্বর্য। আনুমানিক ১৬৮৩ (মতান্তরে ১৬৯২) সালে বর্ধমানের রানি নয়রানী দেবী কবি জয়দেবের জন্মস্থানে তৈরি করে যান এই আশ্চর্য স্থাপত্যটি। মন্দিরের ভেতরের পশ্চিম প্রান্তে কবি জয়দেবের কথিত জন্মস্থান। (Infrastructure)

জয়দেব কেঁদুলি মেলার সময়ে অসম্ভব ভিড়ের সময়টুকু বাদ দিলে বাদবাকি বছরটা বেশ ব্রাত্য হয়ে থাকে এই ঐশ্বর্য।

মন্দিরের ভেতরের পশ্চিম প্রান্তে কবি জয়দেবের কথিত জন্মস্থান। প্রবেশদ্বারের ওপরে, স্তম্ভে, মন্দিরগাত্রে সাক্ষ্য দিচ্ছেন দশাবতার, সীতাকে রক্ষা করা পৌরাণিক পাখি সুপর্ষ এবং সর্বোপরি রামায়ণের অসংখ্য দৃশ্য এবং কৃষ্ণলীলা। সামনে দাঁড়ালে আশ্চর্য হওয়ার অন্ত নেই। মন্দিরগাত্রের আশ্চর্যময়তায় খুলে নেওয়া রিলিফের বেবাক দাগ। পাশ দিয়ে বড় গাড়ি গেলে মন্দির কাঁপার অনুভূতি। ক্রমশ শেষ হচ্ছে বাংলার প্রথম নবরত্ন… (Infrastructure)

নানুরের কাছে সুবিখ্যাত বড়ু চন্ডীদাসের ঢিপির গল্প। বিশেষ উল্লেখ্য সপ্তদশ শতকের সমতল ছাদের বিশালাক্ষী বা বাসুলী মন্দির। বিস্মৃতির পথে মূল বিগ্রহ বা অলঙ্করণ এবং একে ঘিরে ১৪টি মন্দির, যার মধ্যে দুটি আটচালা মন্দিরে চোখধাঁধানো টেরাকোটা কাজ, শিবমন্দিরের আদল, পূর্ণকুম্ভ মোটিফ এবং মঙ্গলঘটের ছবি। চারটে চারচালা মন্দিরে পঙ্খসজ্জার কাজ, ফুলেল নকশা। সমতল ছাদের আরও একটি স্থাপত্যেও অপরূপ শৈলী। পাশাপাশি উল্লেখ্য, নানুরের কাছেই আরেক গ্রাম উচকরনে ১৭৬৮ সালে হরেন্দ্রনাথ সরখেল প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকা চারটে চারচালা মন্দিরের আশ্চর্যময়তা। (Infrastructure)

নানুরের কাছেই আরেক গ্রাম উচকরনে ১৭৬৮ সালে হরেন্দ্রনাথ সরখেল প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকা চারটে চারচালা মন্দিরের আশ্চর্যময়তা।

খিলানের ওপরে, রিলিফের পর রিলিফে রামায়ণের দৃশ্য, লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের যুদ্ধের করুণতা, রামলক্ষ্মণের বিরুদ্ধে একা কুম্ভকর্ণ, হনুমান, জাম্বুবান অথবা টেরাকোটা শিল্পে প্রায় ব্রাত্য বিভীষণের প্রতিমূর্তি। এখানে ওখানে দেখা যাওয়া চারমাথার ব্রহ্মা, খগেন্দ্র বিষ্ণু এবং ঢেঁকিসহ খোদ নারদ। ডান দিক থেকে তৃতীয় মন্দিরটির খিলানের ওপরে শ্মশানকালী, দক্ষিণকালী এবং সিংহবাহিনী দুর্গার সুষমা– এককথায় নারী-শক্তির তুমুল সেলিব্রেশন। ঠিক পাশেই দেখেছিলাম আশ্চর্য উদাসীনতায় খুলে রাখা কিছু রিলিফ। ব্যাখ্যাহীন শীতলতা। (Infrastructure)

প্রথাগত স্থাপত্যশৈলীগুলী ছাড়াও জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ব্যতিক্রমী স্থাপত্য এবং তাদের ঘিরে কোথাও সংরক্ষণ, কোথাও অযত্নের চিহ্ন। সিউড়ির কাছে প্রায় জনবিরল ভাণ্ডীরবন গ্রামের শিখরঘরানার এক অন্যরকম স্থাপত্য ভাণ্ডবেশ্বর মন্দির। ১৭৫৪ সালে পুরনো মন্দিরের জায়গায় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রামনাথ ভাদুড়ি। আরাধ্য হিন্দু দেবতা শিবের সম্মানে একহাজার একর জমিটি দিয়েছিলেন রাজনগরের মুসলিম রাজা আসাদাজ্জামান খান। (Infrastructure)

সিউড়ির কাছে প্রায় জনবিরল ভাণ্ডীরবন গ্রামের শিখরঘরানার এক অন্যরকম স্থাপত্য ভাণ্ডবেশ্বর মন্দির।

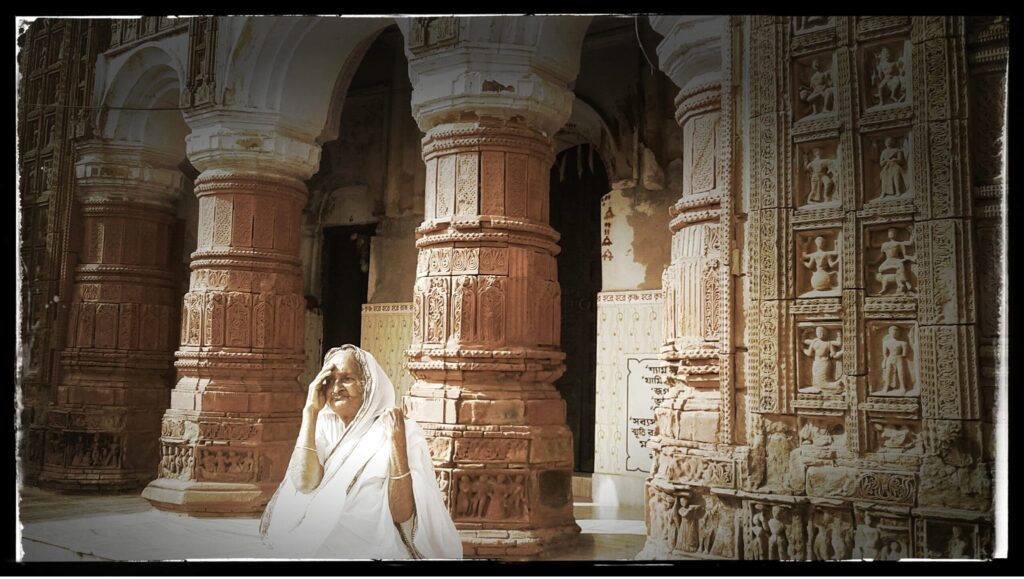

সুউচ্চ এই মন্দিরের প্রতিধ্বনি, পূজারী বৃদ্ধার কণ্ঠ, জনশূন্যতা – কোনও বিগত স্মৃতিভার, বিষাদের দায়বোধ। অথবা একইধরনের আরেক স্থাপত্য রাজনগর ঢোকার মুখে কবিলাসপুর গ্রামের পাথরের তৈরি ধর্মরাজ মন্দির। গ্রামের কায়স্থ রূপদাসের হাতে ১৬৪৩ সালে বিষ্ণু মন্দির হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা। মাটি থেকে ত্রিকোণাকার ভাবে উঠে যাওয়া স্থাপত্যটির বাড় ও গুন্ডির ভেতর কোনও পার্থক্য নেই, যা বীরভূম জেলায় বিরল।

রাজনগরের পাঠান মুসলিম রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যার নির্মাণ, সরাসরি কাজ করেছিলেন তথাকথিত নিম্ন-বর্গীয় হিন্দুরা। সংখ্যালঘু হাতে তৈরি সংখ্যাগুরু অংশের আরাধ্যস্থল। নির্মাণে, ইতিহাসে, ভ্রাতৃত্ববোধে বীরভূম পথপ্রদর্শক। যদিও পর্যটনশিল্প বা ভাঙাচোরা অংশের মেরামতে পাওয়া যায়নি তেমন কোনও সরকারি বা সংস্থাগত সুনজর। কিছুটা প্রত্যন্ততার কারণে, এবং পর্যাপ্ত প্রচারের অভাবে সামান্য কিছু মন্দিরোৎসাহী বা গবেষক ছাড়া শিখরঘরানার মন্দির-অঞ্চলগুলিতে পা পড়ছে না কারও।

নির্মাণে, ইতিহাসে, ভ্রাতৃত্ববোধে বীরভূম পথপ্রদর্শক। যদিও পর্যটনশিল্প বা ভাঙাচোরা অংশের মেরামতে পাওয়া যায়নি তেমন কোনও সরকারি বা সংস্থাগত সুনজর।

শেষটুকুতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের আয়ত্তাধীন হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মন্দিরেই কোনও সাইনবোর্ড নেই কেন, তার কোনও সদুত্তর নেই। বেশিরভাগ অঞ্চল, মন্দিরের অবস্থান জানতে পারছেন না উৎসাহী মানুষ। কোথাও সংরক্ষণের নামে দায়সারা অর্ধসমাপ্ত কাজ। সিউড়ির অপরূপ ফুলপাথরের কাজে সমৃদ্ধ রাধাদামোদর মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণে অধিকাংশ সময়েই তালাবন্ধ দেখেছি, কোথায় নিরাপত্তারক্ষী, স্থানীয় মানুষের কাছে উত্তর নেই।

গবেষকদের ভেতরে ঢোকার সুযোগ নেই, অথচ অন্ধকার পড়লেই রেলিং টপকে সমাজবিরোধী কাজের তাণ্ডব। উচকরনের চারচালা মন্দিরের সামনে ভেঙে পড়ে আছে রিলিফ। হাটসেরান্ডি, উষরডিহির মতো গ্রামের একের পর এক মন্দিরে সিমেন্টের প্রলেপ, পোড়ামাটির ফলক প্রায় নেই। ইলামবাজারের জনবহুল এলাকা হাটতলার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির বীভৎস এক ভাঙনের পর্যায়ে ধুঁকছে। সুরুলের লক্ষ্মীজনার্দনের পাশে জোড়া শিবমন্দির সহ জেলার বেশ কিছু মন্দিরেই সংরক্ষণের নামে স্রেফ নতুন রং করা, পুরনো শৈলী ও রিলিফের কাজের বিন্দুমাত্র নিদর্শন না রেখে।

বক্রেশ্বরের প্রবল জনপ্রিয় স্নানাগার ও সতীপীঠের আড়ালে উদাসীনতায় পড়ে আছে অজস্র পুরনো শিবমন্দির, এবং এপ্রসঙ্গেই উঠে আসছে কিংবদন্তী গবেষক ডেভিড ম্যাক্কাচ্চনের স্মৃতি। ডেভিডকে লেখা এক চিঠিতে সত্যজিত রায় বক্রেশ্বরের এই মন্দিরগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন – ‘weird proliferation of mouldy crumbling temples around the holy hot springs’।

অসম্ভব বৈপরীত্যে একদিকে অর্থ এবং ভক্তের ঢল, অন্যদিকে যন্ত্রণা; রবীন্দ্রনাথের ‘কল্পনা’ কবিতার ভাষায় ‘চিরদিন থাকে সেবাহীন, ভাঙা দেউলের দেবতা’। কেঁদুলিতে বছরভর একবার স্থানীয় মেলা হয়, অথচ রাধাবিনোদ মন্দিরের সংস্কারের নামে দৈন্য। সরকারি উদ্যোগের অভাব। পারিবারিক অশিক্ষার কবলে প্রায় জোর করে সাধারণ হয়ে যাওয়া স্থাপত্যশিল্পরা। গ্রামে পোড়ামাটির কাজের কথা বলতেই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকা স্থানীয় মানুষ। সেইসঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের শীতলতা, অজ্ঞানতার আড়ালে পড়ে আছে এইসব মন্দিরের নাম, ইতিহাসের গল্প। হারিয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বাংলা স্থাপত্য ম্যাজিকেরা।

(লেখায় ব্যবহৃত সবকটি ছবি লেখকের)

অনির্বাণ ভট্টাচার্য পেশায় প্রসারভারতীর অধীনে দিল্লি দূরদর্শন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ। লিখেছেন গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধ। বিশেষ আগ্রহ - চলচ্চিত্র, প্রাচীন স্থাপত্য, মন্দির-শিল্প এবং ক্রীড়াজগত।