অসাধারণ গ্রামোফোনের বিজ্ঞাপন, অজস্র তথ্যে ভরা।

সুকুমার রায়ের পিসেমশাই হেমেন বসুকে নিয়ে বোধহয় আগেই অনেক আলোচনা হয়ে গেছে- তাও বলি ভারতের প্রথম রঙিন আলোকচিত্র তোলাটাও তাঁর নানান অসাধারণ কৃতিত্বের একটি।

যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিশির কুমার ঘোষ। মধুসূদন আর প্রফুল্লচন্দ্রের মতো তাঁরও জন্ম যশোরে কপোতাক্ষ তীরে। (Kabyobisharad Kaliprasanna)

সাগর দাঁড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে কপোতাক্ষর উজানে ছিল পলুয়া-মাগুরা গ্রাম। সেখানকার জমিদার (মতান্তরে বড় ব্যবসায়ী) হরিনারায়ণ ঘোষ তাঁর স্ত্রী অমৃতময়ী র নামে একটি বাজার বসান- যার নাম হয় অমৃত বাজার।

শিশির কুমার হরিনারায়ণের ছেলে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ম্যাট্রিকুলেটদের একজন ছিলেন তিনি। স্থানীয় চাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার করার কথা নিয়ে তিনি প্রথমে হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজে লিখতেন। তারপরে নিজেই ছাপাখানার কাজ শিখে, পুরোনো একটি প্রেস কিনে, অমৃত প্রবাহিনী নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা মাগুরায় শুরু করেছিলেন ১৮৬৮ সালে। পরে সেটার নাম অমৃত বাজার পত্রিকা হয়ে যায়।

১৮৭১ সালে ম্যালেরিয়া (বা প্লেগের) তাড়নায় তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয় ও তখন থেকে পত্রিকাটি কলকাতায় প্রকাশিত হয়। তিনি নীলচাষীদের বিদ্রোহ করতে উস্কাচ্ছেন, এই অভিযোগে তখনকার বড়লাট লিটন আঞ্চলিক ভাষায় সাংবাদিকতার উপর নানান নিষেধ জারি করে ১৮৭৯ সালে নতুন প্রেস আইন পাশ করেন। তা এড়াতে সাপ্তাহিকটি ইংরিজিতে ছাপা শুরু হয়, তারপরে ওটি দৈনিক ইংরিজি খবরের কাগজে পরিণত হয়- যা ১৯৮০র দশক অবধি বাঙালিরা সবাই দেখেছে।

গ্রামোফোন রেকর্ডের বিজ্ঞাপনটিতে আছে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নাম।

১৯৯১ সালে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে কাগজটি উঠে যায়।

গ্রামোফোন রেকর্ডের বিজ্ঞাপনটিতে আছে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নাম। রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলাল- এই দুজনের মাঝখানে তাঁর নাম ও গানের তালিকা! এতবড় সম্মান যিনি পেয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, তাই তাঁর বিষয়ে একটু খুঁজে দেখলাম যে তাঁর লেখা স্বদেশী গান একসময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

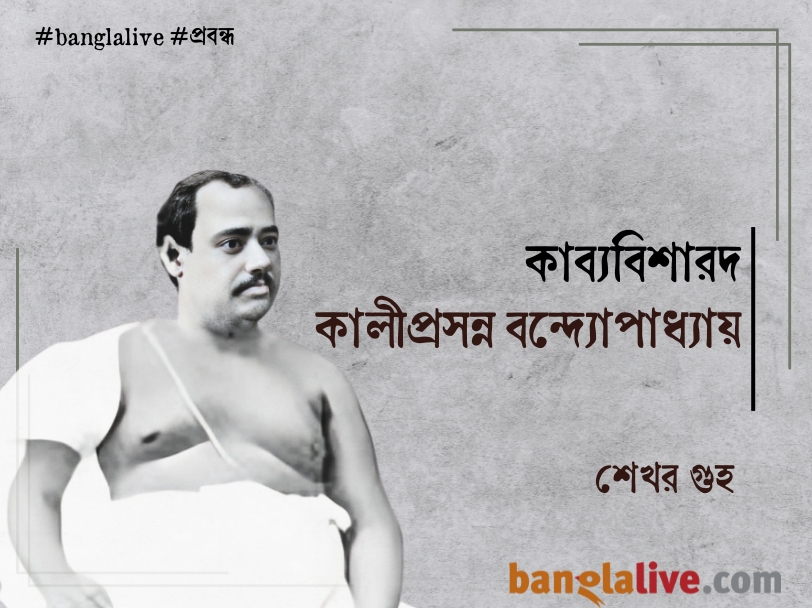

ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট রোডে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ও ইংরিজি, দুটি ভাষাতেই তাঁর বাগ্মিতা সকলকে মুগ্ধ করত।

হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তাঁর তীব্র ব্যঙ্গ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কেউই বাদ পড়তেন না। ব্রাহ্ম-বিরোধী বলে তিনি নিন্দিত হতেন বটে, কিন্তু তখনকার দিনে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান তিনটি ধর্মেরই প্রবল প্রতাপের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ছিলেন মুক্ত চিন্তার মানুষ। তিনি লন্ডন শহরের জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ (বা ন্যাশনাল সেকিউলার সোসাইটি)-এর সদস্য ছিলেন।

(তবে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে মনে সংস্কারমুক্ত হলেও কাজে উপবীতমুক্ত তিনিও হতে পারেননি)

হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তাঁর তীব্র ব্যঙ্গ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কেউই বাদ পড়তেন না।

১৮৮২ সালে, একুশ বছর বয়সে ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত অ্যান্টি- খ্রিস্টান নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি, যার উদ্দেশ্যই ছিলো খ্রিস্টধর্মের হাস্যকর অর্থহীনতা খুলে দেখানোর। শুধু কলকাতায় নয়, লন্ডন শহরেও নাকি পত্রিকাটির অনেক আগ্রহী পাঠক ছিল।

বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করে তিনিই ভূমিকা ও টিকা সমেত প্রথম ওগুলো প্রকাশ করেন, ভবানীপুরে তাঁর নিজের সেক্যুলার (পার্থিব) প্রেস থেকে। এক জায়গায় কোনও তথ্যসূত্র ছাড়াই লেখা দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথও এ কাজটি শুরু করেছিলেন কিন্তু কালীপ্রসন্ন করছেন জেনে তাঁকেই নিজের সংগৃহীত অংশগুলি দিয়েছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নর বইতে তার কোনও উল্লেখ দেখলাম না।

আরও পড়ুন: বিজ্ঞানে মিলায় বস্তু : জন্মদিনে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে

তবে যে অপকীর্তিটির জন্য কালীপ্রসন্নর সবচেয়ে বড় খ্যাতি (বা কুখ্যাতি) তার বিশদ বর্ণনা আনন্দবাজার পত্রিকায় অরুণোদয় ভট্টাচার্য দিয়েছেন। সেখানে যা জেনেছি তাই এখানে লিখছি।

কট্টর নীতিবাগিশ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রর নাম সবারই জানা- তাঁর পান্ডিত্যের জন্য যতটা না, তারচেয়ে বেশি তার – শোনো ছোকরা, জানি, কিন্তু বলব না- এই অমর উক্তিটির জন্য তিনি নিজে একজন মোটা গোঁফওয়ালা, অতি পন্ডিত এবং নামজাদা কড়া অধ্যাপক হলে কী হবে, তাঁর স্ত্রী কুসুম কুমারী মৈত্র ছিলেন সুন্দরী মুক্তমনা পরিশীলিত মহিলা, ব্রাহ্মসমাজের নানান অনুষ্ঠানেই যাকে দেখা যেত।

১৮৯৬ সালে হিতবাদী পত্রিকায় রুচিবিকার নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হল। তাতে আছে:

“কুসুমের কোমলতা মাধুরী অপার

কিন্তু তার পবিত্রতা

জানি তাতে দুষ্ট অলি করেছে বিহার

লুটেছে সঞ্চিত মধু মধুর ভাণ্ডার॥”

“পদে পদে প্রসূনের দেখি অনাচার

আজি উপেন্দ্রর ভোগ্য

কালই হেরম্বের যোগ্য

দেখিলে রুচির দোষ না হয় কাহার?”

হেরম্বচন্দ্র আদালতে অভিযোগ আনলেন যে এ কবিতায় তার স্ত্রীকে তো অপমান করাই হয়েছে, অন্যান্য বিশিষ্ট লোকেদেরও মানহানি হয়েছে।

কালীপ্রসন্ন উকিলের মাধ্যমে বলতে গেলেন যে এটা নির্মল হাস্যরস- কিন্তু ইংরেজ বিচারক তা শুনলেন না।

কালীপ্রসন্ন উকিলের মাধ্যমে বলতে গেলেন যে এটা নির্মল হাস্যরস- কিন্তু ইংরেজ বিচারক তা শুনলেন না। অরুণোদয় ভট্টাচার্য লিখেছেন যে কালীপ্রসন্ন বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেন, ও জরিমানা দিয়ে জেলখাটা থেকে রেহাই পেলেন।

কিন্তু আর একটি জীবনীতে আছে যে কবিতাটি কালীপ্রসন্ন নিজে লেখেননি- ওটি যাঁর লেখা তাঁর নাম উনি কর্তব্যবোধে কিছুতেই জানালেন না, এবং সে জন্য নিজে কারাদণ্ড ভোগ করলেন। তাই কালীপ্রসন্নকে পুরো খলনায়কের দলে ফেলা উচিত কি না, তা ঠিক করে উঠতে পারছি না। একজন মহিলার নামে কুৎসা রটিয়ে তাঁর সম্মানহানি করা অবশ্যই খুব খারাপ কাজ। কিন্তু আবার তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় অন্য কারু ভুল হয়ে থাকলে আর কাউকে না ফাঁসিয়ে সেটার দায় নিজের ঘাড়ে নেওয়াটাও নিশ্চয়ই দায়িত্ববোধের পরিচায়ক।

১৯০৭ সালে জাপান থেকে ফেরার পথে জাহাজে তাঁর মৃত্যু হয়, এবং চীনা সাগরে তিনি সলিল সমাধিস্ত হন।

তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। কুসুম কুমারীর সাথে (সম্ভবত কল্পিত) কেলেঙ্কারিতে যাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ‘উপেন্দ্র”ই কি আমাদের অতি পরিচিত সন্দেশ সম্পাদক এবং হেমেন বসুর শ্যালক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

শেখর গুহ পেশায় আলোকবিজ্ঞানী। তাঁর শখ কলকাতা ও বাংলার ইতিহাস ঘাঁটা।