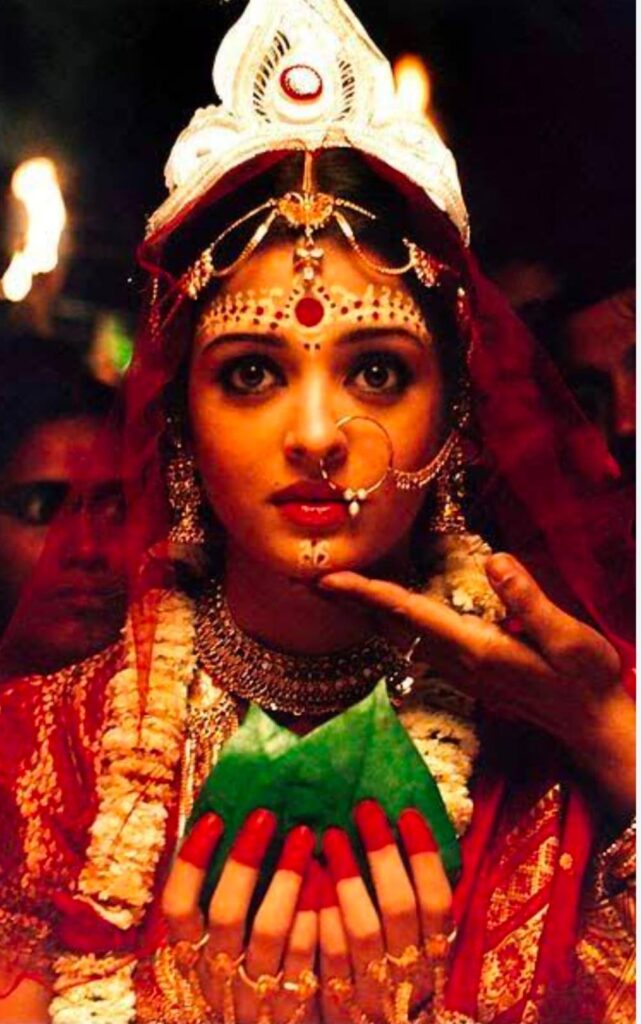

শঙ্খ ও উলুধ্বনির মাঝে মেয়ে-বউদের হাসির উচ্চরোল, রজনীগন্ধার গা-মোড়ানো সুবাস, চন্দনের লক্ষ্মীশ্রীর মাঝে ফুটে উঠেছে একটি মুখ। বিয়ের কনেটির পরনে রয়েছে লাল টুকটুকে বেনারসি। অধোবদন সেই মুখে ছড়িয়ে পড়েছে লজ্জা, আনন্দ, বিস্ময়! কে বুঝি টলটলে মুখখানা তুলে জোর করে শুভদৃষ্টি করিয়ে দিল হঠাৎই। সে আভার দোষ কি শুধুই লজ্জার, বেনারসির নয়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ‘চোখের বালি’ অবলম্বনে ঋতুপর্ণ ঘোষ যখন সিনেমা করলেন এবং উপরিউক্ত দৃশ্যে ঐশ্বর্য রাই-কে আমরা প্রথমবার এমন রূপে আবিষ্কার করলাম, তখন প্রায় সকলেরই আলাদা করে নজর কেড়েছিল তাঁর সাজ। (Benarasi)

ঋতুপর্ণ-র ‘সব চরিত্র কাল্পনিক’ সিনেমাতেও বিপাশা বসুর সিঁদুররঙা বেনারসির রূপ মিশে যায় ট্রেনের দুলুনিতে। আবার, সত্যজিৎ রায়-এর ‘সমাপ্তি’ সিনেমায় অপর্ণা সেনের বিবাহ পরবর্তী দৃশ্যর কথাই ধরা যাক। কেঁদেকেটে চোখের কাজল, চন্দন নেমে এসেছে গালে। ফুলের মালা ছিন্নভিন্ন।

পরনের শাড়িটি বেনারসি, যা এলোমেলো হয়ে তাঁর মনের অবস্থা জানান দিচ্ছে। অর্থাৎ, বিবাহ বিষয়টার সঙ্গে বেনারসি শাড়ির সখ্য ধরা দেয় এক অন্য মাত্রায়। তবে, কেবল বিয়েই নয়, বেনারসি শাড়ি বহু আগেই প্রবেশ করেছে আমাদের যে-কোনও শুভ কাজ কিংবা অনুষ্ঠানের আনাচে-কানাচে। (Benarasi)

শাড়ি শব্দটির উৎস ‘শাট’ বা ‘শাটক’ শব্দজাত ‘শাটিকা’ যার মূল অর্থ হল ফালির মতো সরু দৈর্ঘ্যের জোড়া দেওয়া কাপড়। অবশ্য তারও রকমফের আছে। কালীদাসের ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যে গিরিরাজ কন্যা পার্বতীর বিবাহ বর্ণনায় দেখা যায়, অঙ্গরাগ, শৃঙ্গার শেষে কন্যা ধারণ করেন বৃক্ষত্বক থেকে তৈরি নতুন ক্ষৌমবসন। প্রাচীন যুগে অভিজাত বা রাজকীয় পরিবারের বর-কনের পোশাক ছিল এই ক্ষৌমবস্ত্রই। এককালে এই ক্ষৌমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করত বাংলার দু’টি অঞ্চল। বঙ্গ ও পুণ্ড্র। এর বাইরে সুবর্ণকুড্যে তৈরি ক্ষৌম সংগ্রহের জন্যও রাজপুরুষরা প্রাণপাত করতেন। গুণ এবং মানের দিক থেকে সেরা ক্ষৌমকে বলা হত ‘দুকূল’। (Benarasi)

বঙ্গ-পুণ্ড্র-সুবর্ণকুড্য ব্যতিরেকে একমাত্র কাশীতেই দুকূল তৈরি হত। আসলে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই কাশী ছিল বস্ত্রবয়নের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। কাশীতে সৃষ্ট বস্ত্র কাশাই, কাশিকা, কাশায়নী বা কাশিক ইত্যাদি নামেই পরিচিত ছিল। সেই কাশীর নাম পরিবর্তিত হয়ে হল বেনারস। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পাণিণির রচনাতেও কাশীর বস্ত্রবয়নের উল্লেখ মেলে। আর্য সমাজে বস্ত্রবয়নের সঙ্গে যুক্ত পেশাজীবীরা ‘তন্তুবায়’ নামে পরিচিত ছিলেন। ঋগ্বেদে বিভিন্ন ধরণের কাপড় বোনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর মধ্যে অন্যতম হল হিরন্ময় বস্ত্র। সোনার সুতো দিয়ে বোনা হত এই কাপড়। জানা যায় যে, এই তন্তুবায় সম্প্রদায় নাকি সিন্ধু নদের তীর থেকে ক্রমে গঙ্গার দিকে নেমে এসে নানান জায়গায় থিতু হয়েছিলেন। (Benarasi)

গঙ্গা তীরবর্তী বিভিন্ন জনপদে তাঁদের বসতি রয়েছে এখনও। সে বেনারস হোক বা মুর্শিদাবাদ। কাশীর সেই কাশাই বা কাশিক শাড়িই বেনারসী কী না, তা নিয়ে অবশ্য দ্বিমত আছে। তবে, রালফ ফিচ বেনারসকে সুতি-বস্ত্রশিল্পের একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বেনারসের কিংখাব(ব্রোকেড) এবং জরি টেক্সটাইলের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় উনিশ শতকে। ১৬০০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় গুজরাট থেকে তাঁতিদের স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, সম্ভবত সতেরো শতকে বেনারসে রেশম কিংখাব বুনন শুরু হয়েছিল যা আঠারো ও উনিশ শতকের সময় বিকশিত হয়েছিল। বলা হয় যে, মুসলমান শাসকদের সঙ্গে পারস্য থেকে আসা কিংখাব হল বেনারসির পূর্ব রূপ। অনেকে আবার বলেন যে বেনারসির আরেক নাম হল কিংখাব। পারস্যের ‘কমখোয়াব’ ভারতে এসে ‘কিমখাব; বা ‘কিংখাব’ নাম ধারণ করল। ‘কমখোয়াব’ শব্দের অর্থ হল, ‘যা স্বপ্নেও ভাবা যায় না’। (Benarasi)

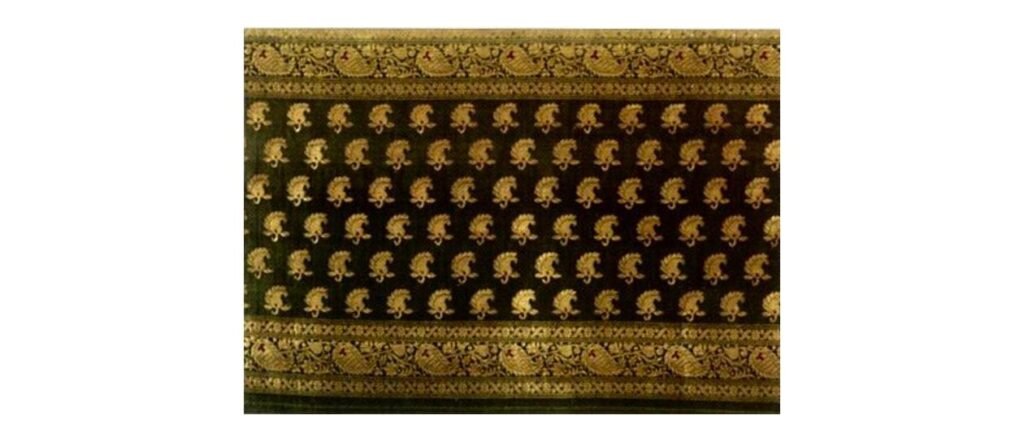

সোনার কিংখাবযুক্ত সিল্ক বেনারসি

(Benarasi) আরেকটি মত হল, ‘কমখোয়াব’ না, ‘কিমখাব’ হল আসল শব্দ যা বেনারসির পূর্ণ একটি রূপ। ‘কিমখাব’ অর্থ ‘ফুল বোনা’। তাঁতে জরির ফুল বোনা হয় বলেই নাকি এমন নাম। হফম্যান সাহেব বলছেন, কিংখাব আসলে পারস্যের কিমখাব বা কমখোয়াব থেকে আসেনি। এর উৎপত্তি চীনা ভাষার ‘কিনহুয়া’ থেকে। ‘কিন’ অর্থাৎ সোনা এবং ‘হুয়া’ অর্থাৎ ফুল। দুইয়ে মিলে সোনার ফুল। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, বেনারসির আদিজন্ম পারস্যে না হয়ে চীনেও হতে পারে। (Benarasi)

বেনারসি মূলত বোনা হত সোনা এবং রুপোর জরি দিয়ে। ঢালা জমিনে সোনা, রুপোর নকশাফোঁড় কিংবা লক্ষতারার ফুল। আভিজাত্যে বোনা জড়ানো ফুল-পাতা যুক্ত নকশা, কলকা ও বেল, পাড়ের বাইরের অংশে ‘ঝাল্লর’ নামে উপর দিকে ওঠা পাতার একটি ঝাড়লতা হল এই শাড়ির বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল, সোনার কাজ, ঘন বুনন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, ধাতব চাক্ষুষ প্রভা, আঁচল এবং বিখ্যাত জালির কাজ। এ যেন শাড়ি নয়, মনের গহীনে থাকা ঠাসবুনোটের এক অপার আনন্দ। মুসলমান আক্রমণে বেনারস এবং তার বয়নশিল্প বিধ্বস্ত হলেও, মোগল শাসনের সুস্থিরতার সময়ে বেনারসি শাড়ি তার হারিয়ে যাওয়া মর্যাদা পুনরূদ্ধার করে। সেই আমলেই জটিল নকশার সঙ্গে কিংখাব বুনন হয়ে ওঠে বেনারসির বিশেষত্ব। বিবাহ কিংবা যে-কোনও শুভ কাজে এই শাড়ির মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ার প্রধান দু’টি কারণ হল, এই শাড়ি সোনা-রুপোয় মোড়া হত এবং হাতে বোনার কারণে এই শাড়িকে শুদ্ধ মনে করা হত। (Benarasi)

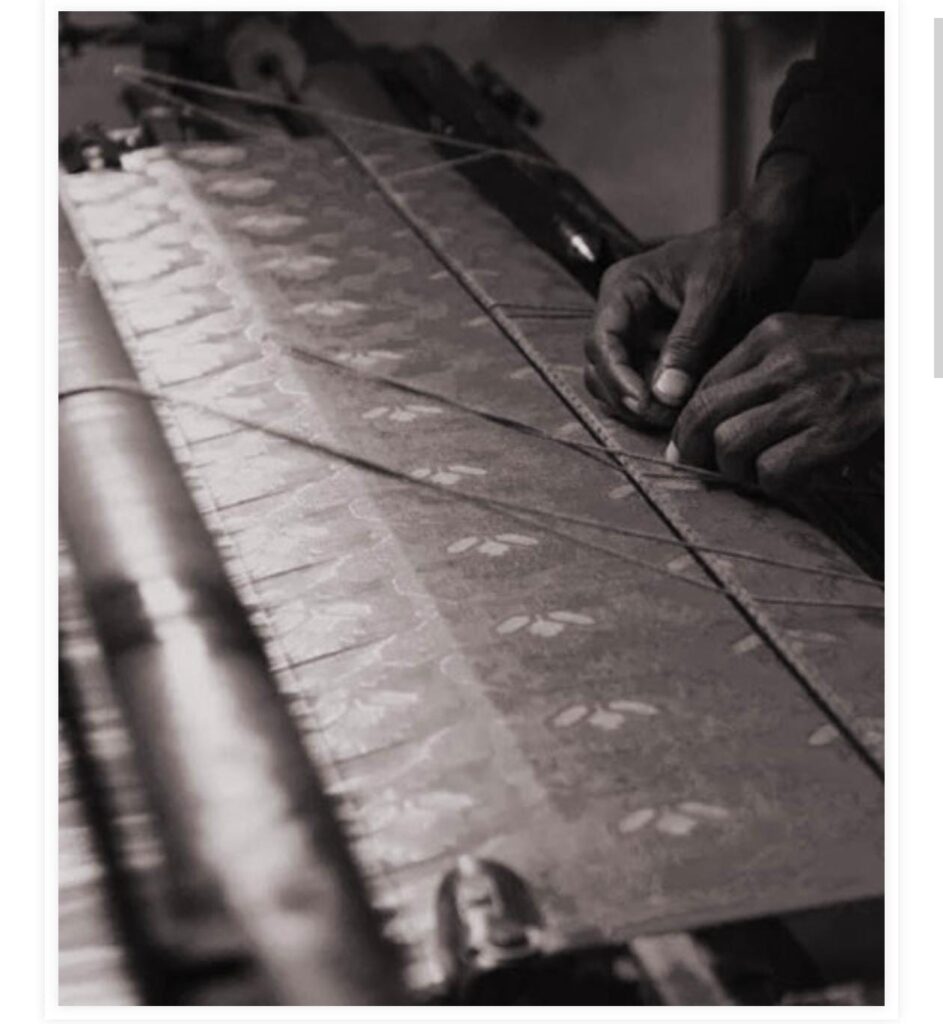

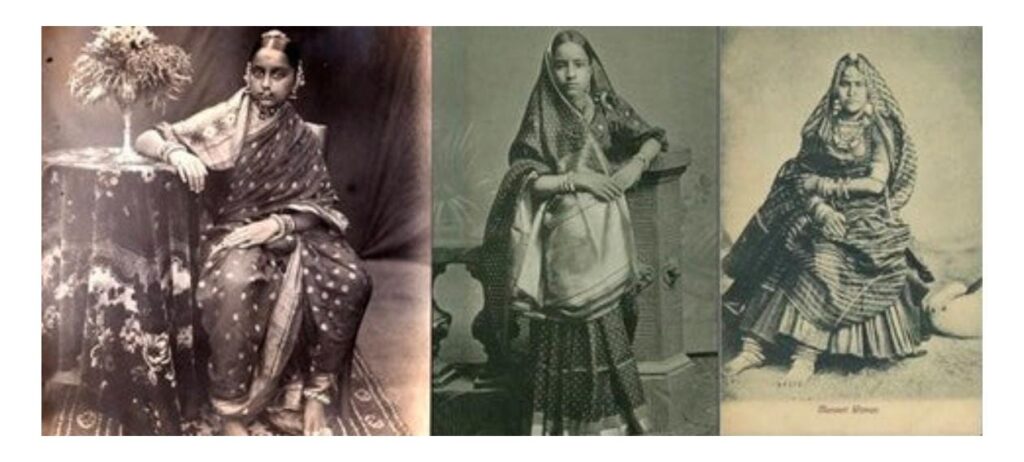

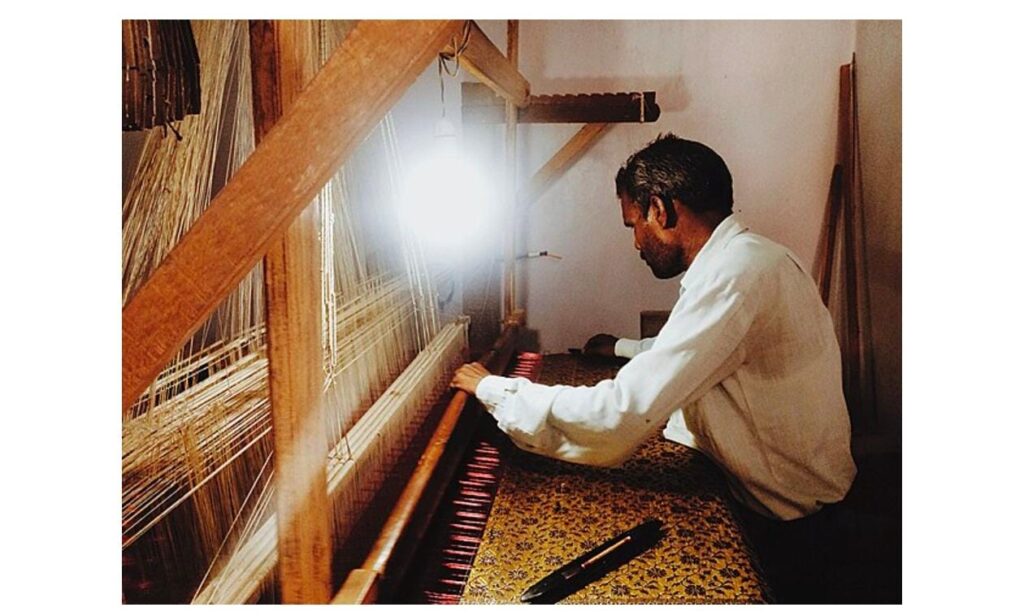

বাংলায় মসলিন ছিল প্রধান। তবে, বেনারসি কীভাবে বাংলার ঘরে ঘরে প্রবেশ করল, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। বাংলার বয়নশিল্প না হয়েও বেনারসি শাড়ি মিশে গেছে এখানকার জল-হাওয়ায়। নিবিড়ভাবে হয়ে উঠেছে বাঙালির। আর্থ-সামাজিক জায়গা থেকে দেখা যায় যে নিম্ন থেকে উচ্চবিত্ত সকলেই বিবাহের ক্ষেত্রে কনের শাড়ি হিসেবে বেনারসিকেই প্রাধান্য দেন। যে মেয়েটির পিতা হতদরিদ্র, তিনিও চেষ্টা করেন যেভাবেই হোক তাঁর কন্যার গায়ে যেন বিবাহ সন্ধ্যায় বেনারসির পরতটুকু লাগে। এখন অবশ্য অধিকাংশ বেনারসি মেশিনে বোনা হয়। তার অন্যতম কারণ, সময় এবং খরচ। আজকাল, হাজার তিনেক টাকাতেও সিন্থেটিক বেনারসি পাওয়া যায়। তাতে বেনারসির কোনও কৌলিন্যই নেই। কেবলমাত্র নকশাটুকু নকল করে মেশিনে ফেলে দেওয়া। ব্রিটিশরা এসে মেশিনের কারিগরির সঙ্গে পরিচিত করান তাঁতিদের। তাতে সময় ও অর্থ বাঁচলেও, ঐতিহ্য নষ্ট হয়। (Benarasi)

হাতে বোনা বেনারসি তৈরি করতে সময় লাগে ছ’মাসের কাছাকাছি। তার অর্থমূল্যও ততোধিক। তবে, মেশিনে বোনার জন্য কিংবা নানারকম মিশ্র সুতোর মিশেলের কারণেই হোক নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের আওতায় এসেছে বেনারসি। প্রায় ১২ লক্ষ তাঁতি এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। কেবল ভারত না, বাংলাদেশেও বোনা হয় এই শাড়ি। (Benarasi)

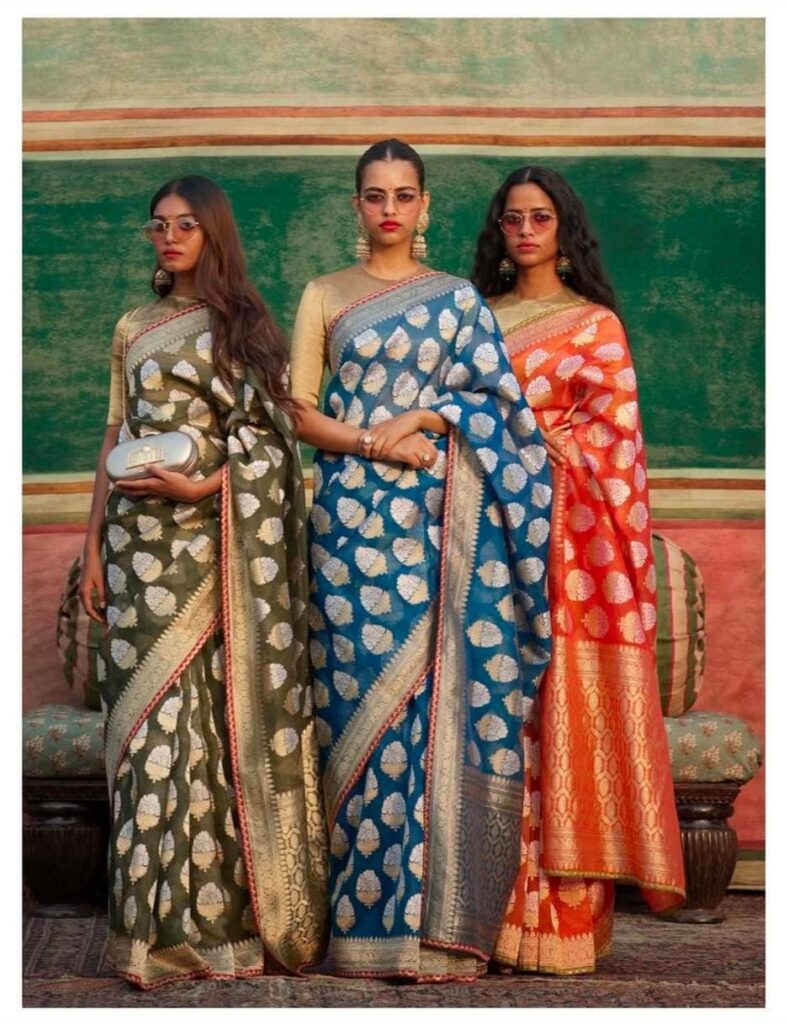

বর্তমানে ফ্যাশন ডিজাইনাররাও মজেছেন বেনারসির প্রেমে। ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জীর বেনারসির আড়ঠাড় আলাদা করে চোখ টানে। মনীশ মলহোত্রা, তরুণ তাহিলিয়নি বা ঋতু কুমারের প্যাস্টেল শেডের চকমকে ব্রাইডাল লেহেঙ্গা দেখতে দেখতে যখন চোখ ও মন ক্লান্ত, তখন সব্যসাচীর এই ঐতিহ্যময় আভিজাত্যের বুননে গা ভাসিয়েছেন জনতা। নীতা আম্বানি থেকে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন, অনুষ্কা শর্মা থেকে লন্ডনের মেমসাহেবরা — কে নেই সেই তালিকায়! এমনকি, যে মেয়েটি ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, সস্তার ভাতের হোটেলে ভাত খায়, সেও মনে মনে সব্যসাচী-র বেনারসিতে নিজেকে দেখতে চায় কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে। (Benarasi)

(Benarasi) গতবছর ফ্যাশন ডিজাইনার অভিষেক রায়ের ব্র্যান্ড ‘বহুরূপী’ থেকে প্রকাশ পেল ‘সপ্তপদী’ কালেকশন যার মূল আকর্ষণই হল সাদা বেনারসি। পূর্বে লাল, খয়েরি, দুধে-আলতা রঙের বেনারসির উপরই প্রাধান্য দেওয়া হত। এখন তা কালো, নীল, সবুজ, ধূসর, সাদা, এমনকি চন্দন রঙেও বৈচিত্রময়। বিয়ের কনেরা এখন বেছে নিচ্ছেন নানা ধরণের বেনারসি। তাঞ্চোই, কাতান, শিফন, জারদৌসি, সিল্ক, অরগ্যাঞ্জা — আরও নানারকমের ট্রেন্ডি হালকা কিংবা জমকালো পারিপাট্যে ভরা। শাড়ি ছেড়ে পুরুষদের পাঞ্জাবিতেও বোনা হচ্ছে বেনারসির মতন কারুকাজ। একসময়, বাঈজীরাও বেনারসির তৈরি জ্যাকেট, চুড়িদার, কামিজ, ঘাঘরা পরতেন; জমিয়ে রাখতেন মজলিস। জরিসুতোয় বোনা ফুলপাতার অনন্য সম্ভার প্রতিটি প্রদেশে, সংস্কারে, আচারে, অনুষ্ঠানে বদলে বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবুও, লাল বা মেরুন রঙা বেনারসির মুগ্ধতা সম্পূর্ণই আলাদা। নাকে রজনীগন্ধার সুবাস, আর কানে বিসমিল্লার সানাই সহযোগে হিন্দু হোক বা মুসলমান — নারীমন পড়ে থাকে সেই আভিজাত্যের মিঠি সুবাসে… (Benarasi)

তথ্যঋণ —

বাঙালির বেশবাস বিবর্তনের রূপরেখা (মলয় রায়)

কুমারসম্ভব (কালীদাস)

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি (সুকুমার সেন)

লেখার নামটি তন্ময় ভট্টাচার্যর কবিতার অংশ

আত্রেয়ী চক্রবর্তী। জন্ম ১৯৯২, হাওড়ায়। কবি, ওড়িশি নৃত্যশিল্পী। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ করলেও, মূলত লেখালেখি করেন বাংলা ভাষায়। প্রকাশিত কবিতার বই - আফজলকে লেখা চিঠি