(Tintin) তৃতীয় পর্ব

সত্যজিৎ রায়ের লেখনিতে ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চারে কোনওদিনও গিরিডি নিবাসী ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর দেখা মেলেনি। কারণ গোয়েন্দা কাহিনি আর কল্পবিজ্ঞান কাহিনি রচনার সময় এই দুই ধারাকে সত্যজিৎ পৃথকই রেখেছিলেন। যদিও শঙ্কুর কল্পবিজ্ঞান কাহিনিগুলোও যথেষ্ট রহস্যঘন এবং ‘থ্রিলার’ বলাই যায়। কিন্তু ফেলুদা কাহিনি আসার প্রায় তিন দশক আগে অ্যার্জে এই বিভেদটা রাখেননি। তাই টিনটিনের অনেক অ্যাডভেঞ্চারেই কল্পবিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগেছে। গল্পে পা রেখেছেন প্রফেসর কাথবার্ট ক্যালকুলাস, সঙ্গে নিয়ে তাঁর হরেক আবিষ্কার। অনেক অ্যাডভেঞ্চার আবার পুরোপুরি কল্পবিজ্ঞান নির্ভর। জুল ভার্নের ‘দ্য জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ’ বা এইচ জি ওয়েলসের ‘দ্য ওয়ার অফ্ দ্য ওয়ার্ল্ড’ কিশোর জর্জকে যে আন্দোলিত করেছিল, তা অ্যার্জের মধ্যেও পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। (Tintin)

টিনটিনের অনেক অ্যাডভেঞ্চারেই কল্পবিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগেছে। গল্পে পা রেখেছেন প্রফেসর কাথবার্ট ক্যালকুলাস, সঙ্গে নিয়ে তাঁর হরেক আবিষ্কার। অনেক অ্যাডভেঞ্চার আবার পুরোপুরি কল্পবিজ্ঞান নির্ভর।

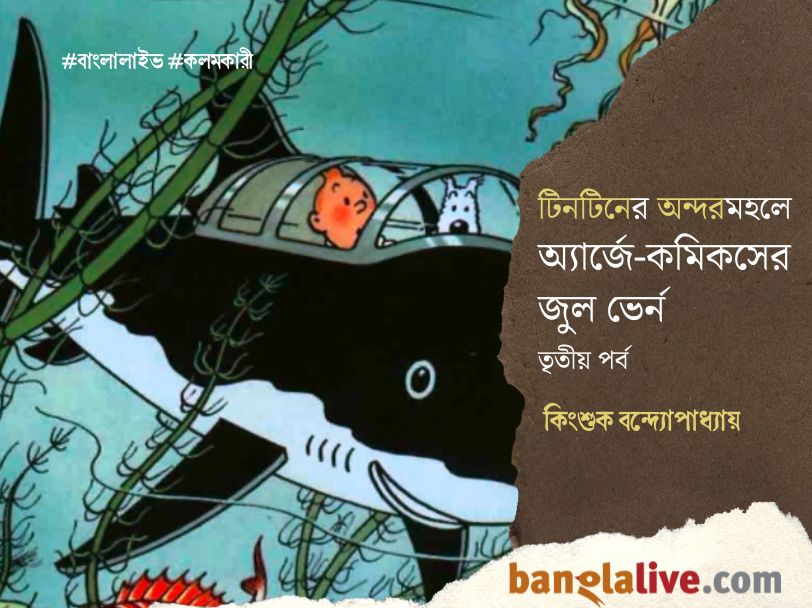

এ ছাড়াও ভুলে গেলে চলবে না ছোট্টবেলা থেকে স্কাউটিং ছিল জর্জের রক্তে। এই স্কাউটই তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের মনোবাসনাকে বাস্তবায়িত করেছিল। আর সেই নির্ভেজাল অ্যাডভেঞ্চার ফুটে উঠেছে টিনটিন সিরিজের প্রতিটি কাহিনিতে। স্বনামধন্য কল্পবিজ্ঞান লেখকরা অনেক সময়ই ভবিষ্যতদ্রষ্টারও কাজ করেন। সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে অ্যার্জেও কিন্তু এই গোত্রেই পড়েন। তাঁর হাঙর সদৃশ এক আসনের ডুবোযান তো আসলে আধুনিক ‘সাবমার্সিবল’ এর পূর্বজ। (Tintin)

আরও পড়ুন: টিনটিনের অন্দরমহলে: দ্বিতীয় পর্ব

তাই এই বেলজিয়ান গল্পকারকে কমিকসের জুল ভের্ন বললে খুব অতুক্তি হবে কি? কারণ ভের্ন, ওয়েলস এর শব্দকল্পনা বাস্তব হলে তা কী হতে পারে সেই চিত্র তো অ্যার্জে তাঁর ঋজু অঙ্কনে সামনে এনেছেন।

এসব নিয়েই শুরু হচ্ছে টিনটিন কাহিনির তৃতীয় পর্ব। (Tintin)

হাঙরের কথা ভেবেছেন কি?

আদতে ঠিকঠাক ভাবে দেখলে অ্যার্জের কল্পবিজ্ঞানের বীজ লুকিয়ে আছে চতুর্থ টিনটিন কাহিনি ‘সিগারস অফ দ্য ফারাও’ এর মধ্যে। বেলজিয়ামের ল্য ভ্যামসিয়েম সেঁকনা (যার অর্থ বিংশ শতাব্দী) সংবাদপত্রের শিশুদের জন্য ক্রোড়পত্র ল্য পিতি ভ্যামসায়েমা (যার অর্থ ছোট বিংশ শতাব্দী) ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত ‘সিগারস অফ দ্য ফারাও’ সাপ্তহিক কমিক্স স্ট্রিপ হিসাবে প্রকাশিত হয়। কাহিনির শুরুতেই জাহাজের ডেকে টিনটিনের সঙ্গে দেখা হয় চূড়ান্ত ভুলোমনা প্রফেসর সোফোক্লিস সার্কোফেগাসের সঙ্গে। পাঠকরা পরবর্তীকালে ১৯৪৩ সালে টিনটিনের দ্বাদশ কাহিনি ‘রেড রেকহ্যামস ট্রেজারে’ আসা ভুলোমন, প্রফেসর কার্থবার্ট ক্যালকুলাসের সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল পাবেন। মনে করা হয় সুইস পদার্থবিদ অগস্ত পিকার্ডের আদলে অ্যার্জে গড়েছেন ক্যালকুলাসের চরিত্র। আর মূলত এই ভুলোমনা প্রফেসরের হাত ধরেই একের পর টিনটিন কাহিনিতে এসেছে কল্পবিজ্ঞানের ছোঁয়া। (Tintin

পাঠকরা পরবর্তীকালে ১৯৪৩ সালে টিনটিনের দ্বাদশ কাহিনি ‘রেড রেকহ্যামস ট্রেজারে’ আসা ভুলোমন, প্রফেসর কার্থবার্ট ক্যালকুলাসের সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল পাবেন। মনে করা হয় সুইস পদার্থবিদ অগস্ত পিকার্ডের আদলে অ্যার্জে গড়েছেন ক্যালকুলাসের চরিত্র।

কেমন সে ছোঁয়া?

তবে টিনটিন কাহিনিতে অ্যার্জে প্রফেসর ক্যালকুলাসকে এনেছেন এক মজাদার কথোপকথনের মাধ্যমে যেখানে বিজ্ঞানীর ভুলোমন আর কানে কম শোনা বেশ রসিকতার মোড়কে এসেছে।

দরজায় কলিং বেল বাজার শব্দে টিনটিন আর ক্যাপ্টেন হ্যাডক দুজনেই চমকে উঠল। দরজা খুলে হ্যাডক দেখলেন ওভারকোট পরিহিত, ব্যাগ আর ছাতা হাতে এক কৃষকায় বৃদ্ধ টুপি খুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলছে, “মিস্টার টিনটিনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

সারাদিন রাকহ্যামের বংশধরের খোঁজের বিজ্ঞাপনের উত্তর পেতে পেতে তখন হ্যাডক জেরবার। তাই সে খেঁকিয়ে উঠল, “কেন? তুমিও নিশ্চয়ই লাল বোম্বেটের বংশধর?”

বৃদ্ধ অবাক হয়ে শুধোল- “কী?”

“না আমি জিজ্ঞাসা করছি তুমিও কি রেড রাকহ্যামের বংশধর?”

এবার বৃদ্ধের উত্তর, “আচ্ছা।”

“কী নাম তোমার?”

বৃদ্ধের জবাব, “দয়া করে জোরে বলুন। কানে একটু কম শুনি।”

হ্যাডকের এবার তারস্বরে চিৎকার, “কী নাম তোমার?”

এতেও অবশ্য বৃদ্ধের তেমন হেলদোল নেই, “চলে গেছেন? কিন্তু আমি যে মিস্টার টিনটিনকে কিছু জরুরি কথা বলতে এসেছিলুম। ঠিক আছে আমি আবার আসব”

এতক্ষণ দরজার ধারে দাঁড়িয়ে টিনটিন কথোপকথন শুনছিল। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝে সে সামনে এসে বৃদ্ধকে বলল, “আমিই টিনটিন। কী চান আপনি?”

বৃদ্ধের সপ্রতিভ জবাব, “এই যে মিস্টার টিনটিন। তবে যে শুনলাম আপনি নেই?” তারপর ঘরের ভিতর ঢোকার সময় বলল, “আমার নাম কাথবার্ট ক্যালকুলাস।”

জবাবে টিনটিন আচ্ছা বলায় চেয়ারে বসে বৃদ্ধ রাগতস্বরে বলল, “আচ্ছা নয়, কাথবার্ট ক্যালকুলাস। তা আপনি যে গুপ্তধনের খোঁজে সমুদ্রে যাচ্ছেন, হাঙরের কথা ভেবেছেন কি?”

টিনটিন অবাক, “হাঙর?”

(Tintin)

টিনটিনের দ্বিধাকে পাত্তা না দিয়ে ক্যালকুলাস বলে চললেন, “সেইজন্যই আমি এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছি যাতে জলের নীচে খোঁজাখুঁজি করার সময় হাঙরের ভয় না থাকে। আপনারা যদি আমার সঙ্গে আসেন তাহলে সেটা আপনাকে দেখাব।”

ক্যালকুলাস বলছেন, “না না হাঙরের কথা বলছি। আপনারা তো ডুবুরি হয়ে জলে নামবেন। তখন হাঙর এলে কী করবেন ভেবেছেন?”

টিনটিন আমতা আমতা করে বলল, “কিন্তু”,

টিনটিনের দ্বিধাকে পাত্তা না দিয়ে ক্যালকুলাস বলে চললেন, “সেইজন্যই আমি এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছি যাতে জলের নীচে খোঁজাখুঁজি করার সময় হাঙরের ভয় না থাকে। আপনারা যদি আমার সঙ্গে আসেন তাহলে সেটা আপনাকে দেখাব।”

টিনটিন বা হ্যাডক কেউই এই বদ্ধ কালার সঙ্গে যেতে রাজি নয়। কিন্তু ক্যালকুলাস নাছোড়াবান্দা। টিনটিনের শত আপত্তি কানেই তুললেন না। অবশেষে টিনটিন, হ্যাডককে ক্যালকুলাসের গবেষনাগারে যেতেই হল। সেখানে হাঙরের আকৃতির ছোট্ট ডুবোযান দেখিয়ে ক্যালকুলাস বললেন, “এই হচ্ছে সমুদ্রের তলায় নামবার যন্ত্র। দেখতেই পাচ্ছেন এটা আসলে একটা সাবমেরিনের মতো। ইলেকট্রিক মোটরে চলে। অক্সিজেন থাকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য।” দেখে অবশ্য টিনটিনের সেটা মোটেও কোনও কাজের মনে হল না। (Tintin)

কাহিনির পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যতই ক্যালকুলাসের হাঙরুমুখো ডুবোযান নিয়ে নাক সিঁটকোন না কেন, ডুবোযানটি কিন্তু সত্যিই টিনটিনের যথেষ্ট কাজে লাগছে। অর্থ্যাৎ মজার ছলে হলেও অ্যার্জে ব্যক্তিগত ডুবোযান নিয়েই কথা বলছেন। (Tintin)

রিপোর্টার থেকে ভূ আবিষ্কারক

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে হঠাৎ ডুবোযানের কথা অ্যার্জে ভাবতে গেলেন কেন? এখানে কাহিনির প্রেক্ষাপটটা বোঝা দরকার। ১৯৪০ সালে নাৎসি জার্মানি বেলজিয়াম দখল করে। ‘ল্য ভ্যামসিয়েম সেঁকনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে অ্যার্জে হয়ে পড়েন বেকার। ভাবলেন ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত অষ্টম টিনটিন কাহিনি ‘কিং অটোকারস স্কেপটর’ হল শেষ অন্তিম অভিযান। প্রথমে ফ্রান্সে পালিয়ে গেলেও পরে রাজার ডাকে বেলজিয়ামে ফিরে আসেন। কিন্তু করবেন টা কী? সেই সময় বেলজিয়ামের প্রধান সংবাদপত্র লি স্যোয়াতে ইলাসট্রেটরের কাজ জুটে গেল। নতুন জার্মান প্রভুদের অঙ্গুলিহেলনে তখন বেলজিয়াম চলছে। লি স্যোরও তার ব্যতিক্রম নয়। বুকে পাথর চেপে তাই মেনে নিলেন অ্যার্জে। (Tintin)

এই রকমভাবেই কোনওরকমে দিন গুজরান হচ্ছিল অ্যার্জের। কিন্তু ভাগ্যের চাকা ফের ঘুরে গেল। ১৯৪০ এর ১৭ অক্টোবর অ্যার্জেকে কাগজের শিশু ও কিশোরদের ক্রোড়পত্র লি স্যোয়া জানুসির সম্পাদক করা হল। আবার টিনটিনের জন্য দরজা খুলে গেল। তবে কাহিনিতে এবার একটা গুণগত পরিবর্তন এল। (Tintin)

ভূ আবিষ্কারক হতে হলে তো অ্যাডভেঞ্চার আর সাহসী হতে হয় যা টিনটিনের চারিত্রিক বৈশিষ্টের সঙ্গে মিলেও যায়। উপরন্তু এতে রাজনীতির গন্ধ না থাকায় এই ভূ আবিষ্কারক টিনটিনকে নিয়ে জার্মান সিক্রেট পুলিশ গেস্টাপোরও কোনও মাথাব্যথা ছিল না।

হ্যারি থম্পসন তাঁর টিনটিন -অ্যার্জে অ্যান্ড হিজ ক্রিয়েশনে লিখছেন, “বয় রিপোর্টার হয়ে টিনটিনের পথ চলা শেষ হল। রিপোর্টারদের তখন কেউ পছন্দ করে না। বিশেষত বিপক্ষের হয়ে লেখার অতীত অভিযোগ যদি তার বিরুদ্ধে থাকে। আর টিনটিনের তো যুদ্ধের আগেকার সময়ের চিরায়ত খবরের কাগজের রিপোর্টিং। তাই রিপোর্টারি ছেড়ে টিনটিন হয়ে গেল ভূ আবিষ্কারক। ভূ আবিষ্কারক হতে হলে তো অ্যাডভেঞ্চার আর সাহসী হতে হয় যা টিনটিনের চারিত্রিক বৈশিষ্টের সঙ্গে মিলেও যায়। উপরন্তু এতে রাজনীতির গন্ধ না থাকায় এই ভূ আবিষ্কারক টিনটিনকে নিয়ে জার্মান সিক্রেট পুলিশ গেস্টাপোরও কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কাহিনিগুলো থেকেও রাজনীতির রঙ মুছে গেল। আস্তে আস্তে বোঝা গেল টিনটিন নামেই রিপোর্টার কিন্তু খবরের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। সে বিপদে পড়া বন্ধুকে উদ্ধার করছে, গুপ্তধন খোঁজার কাজে নামছে, এমনকি নয়া গ্রহ অনুসন্ধানেও তার উৎসাহ আছে। এতেই শেষ নয়। এমনই তখন টিনটিনের সাংবাদিক সত্ত্বাকে আড়াল করার প্রয়াস যে ‘সিক্রেট অফ ইউনিকর্নের খসড়াতে যে শেষবারের মতো সম্পাদককে টিনটিনের ফোন করার দৃশ্য ছিল, প্রকাশিত হওয়া কমিকসে সেই দৃশ্য ঠাঁইই পেল না। (Tintin)

আরও পড়ুন: অ্যার্জের ছেলেবেলা বা টিনটিনের গপ্পো

এ তো গেল যা রিপোর্টার থেকে ভূ আবিষ্কারক বানিয়ে দিল টিনটিনকে। সে আগেও রহস্য সন্ধানে দেশদেশান্তরে গিয়েছে কিন্তু এবার অজানাকে জানাও অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াল।

থম্পসনের মতে, পারিপার্শ্বিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ বাধ্য করল অ্যার্জেকে এ কাজ করতে। বেলজিয়াম রাজের ডাকে ফিরে এলেও গেস্টাপোর নজরে ছিলেন তিনি। জার্মান অধীন লি স্যোয়াতে কাজ করা তাঁর রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়াল। টিনটিনের বিপুল জনপ্রিয়তাও আরেক বড় কারণ। লি স্যোয়ার বিপুল পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে তো প্রচুর নাৎসী সমর্থকও ছিলেন। থম্পসন জানাচ্ছেন, এখানে অ্যার্জে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে যেমন তিনি নাৎসি প্রচারযন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হননি তেমনি টিনটিনের সাংবাদিক সত্ত্বা সরিয়ে তাকে পুরোপুরি অরাজনৈতিক করে তোলেন। অর্থ্যাৎ টিনটিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট বদলের পিছনে বড়সড় কারণ ছিল এই পালাবদল। তাই সাংবাদিক টিনটিনের চেয়ে ভূ আবিষ্কারক টিনটিন অ্যার্জের নিজস্ব বাধ্যবাধকতারই নামান্তর মাত্র। (Tintin)

কিন্তু ডুবোযান কেন? আদতে লি স্যোয়ারে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩ এই দুই বছর ধরে সাপ্তাহিক প্রকাশিত ‘দ্য সিক্রেট অফ ইউনিকর্ন’ আর ১৯৪৩ সালে ওই কাগজেই প্রকাশিত ‘রেড রাকহ্যামস ট্রেজার’ আদতে দু’পর্বে বিভক্ত এক কাহিনি। যেহেতু এটা জলদস্যু কাহিনি আর সমুদ্রের তলদেশে গুপ্তধন খোঁজার বিষয়টা থাকলে সেটা কিশোর পাঠকদের কাছে কাহিনির আকর্ষণ বাড়াবে, তাই কাহিনিতে ডুবোযান নিয়ে এলেন শিল্পী। সৌজন্যে কাথবার্ট ক্যালকুলাস যার ফরাসী নাম ত্রিফ্যঁ ত্যুনোসল। (Tintin)

থম্পসনের মতে, পারিপার্শ্বিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ বাধ্য করল অ্যার্জেকে এ কাজ করতে।

ক্যালকুলাস চরিত্রটি ব্রাসেলসের রাস্তায় দেখা বিজ্ঞানী অগস্তে পিঁক্যকে অণুকরণ করে আঁকা। অবশ্য পিঁক্য ছিলেন দীর্ঘদেহী। ছবির ফ্রেমের প্রয়োজনে ক্যালকুলাসকে অবশ্য দীর্ঘদেহী আঁকেননি অ্যার্জে। তবে এসবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল পিঁক্যর আবিষ্কৃত ডুবোযান ব্যাথিস্কেপ। হাঙরমুখো ডুবোযানের আইডিয়া অ্যার্জের মাথায় এল এই ব্যাথিস্কেপ থেকেই। (Tintin)

তথ্যসূত্র:

(১) টিনটিন অ্যার্জে অ্যান্ড হিজ ক্রিয়েশন-হ্যারি থম্পসন,

(২) দ্য রিয়েল অ্যার্জে-সিয়ান লি

মূলত শিল্প বাণিজ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সাংবাদিকতায় ব্যপ্ত বিগত তিন দশক। তবে সুযোগ পেলে ক্যামেরা নিয়ে বেড়িয়ে পড়া বা অন্য ধরনের লেখাতে প্রাণের আরাম খোঁজার চেষ্টাও চলে