(Joseph Fraunhofer)

বড় মাপের লেন্স বানানোর উপযোগী খুঁতবিহীন কাচ, বিশেষ করে ফ্লিন্ট কাচ কোথাওই সহজলভ্য ছিল না। ইংল্যান্ড ও ফরাসী সরকার এ নিয়ে একটু উদ্বিগ্ন ছিল– এবং ভাল কাচ বানানোর জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল– কিন্তু কোনও কাচ-নির্মাতাই সেসব পরীক্ষামূলক কাজে নামার ঝুঁকি নিতে রাজি হননি। তার উপর, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নানা যুদ্ধের জন্য ইংল্যান্ড এবং বাকি ইওরোপের মধ্যে বানিজ্যিক অবরোধ বসানো হয়েছিল, তাই প্রয়োজনীয় দূরবীন জার্মানিতে পাওয়া যেত না। দূরবীনের ব্যবসা, আর তার জন্য ভাল কাচ দিয়ে তৈরি বড় মাপের লেন্স বানানো যে প্রচুর লাভের মুখ দেখাতে পারে, বাভারিয়াতে উটৎশ্নাইডার তা বুঝেছিলেন– কিন্তু সেরকম কাচ বানানো ছিল স্থানীয় কারিগরদের পারদর্শীতার বাইরে।

পিয়ের লুই গিনঁ (Pierre Louis Gouinand, ১৭৪৮ – ১৮২৪) নামে সুইৎজারল্যান্ডের এক কাচ-নির্মাতা নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে বানানোর সময়ে গলন্ত কাচটা একটা ডান্ডা দিয়ে ঠিকমতো নাড়ালে কাচের খুঁত কমে। ঘটনাচক্রে এই কথা জেনে উটৎশ্নাইডার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। গিনঁর বানানো কাচ মিউনিখে আনিয়ে ও তা পরীক্ষা করে খুশি হয়ে তিনি নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সুইৎজারল্যান্ডে গেলেন, এবং তাঁকে ভাল পারিশ্রমিক দিয়ে সপরিবারে বাভারিয়াতে নিয়ে এলেন ১৮০৫ সালে। (Joseph Fraunhofer)

মিউনিখ থেকে মাইল তিরিশ দক্ষিণে বেনেডিক্টবয়ের্ন শহরে একটি মঠ কিনে সেখানে কাচ বানানোর কারখানা শুরু করলেন উটসশ্নাইডার। মঠটি ছিল একটি ঝর্ণার ধারে ও বন জঙ্গলের কাছে, তাই কারখানার প্রয়োজনীয় জল ও জ্বালানি-কাঠের কোনও অভাব সেখানে ছিল না। এই কারখানাতেই ফ্রাউনহোফেরের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ হল। প্রথম বছর দুই সেখানে কাজ খুব বেশি এগোয়নি। লেন্স তৈরি করার তদারকি দায়িত্বে ছিলেন ইয়োসেফ নিগ্ল, কিন্তু প্রথম লেন্সটা বানাতেই নিগ্লের দু’বছর লেগেছিল। ১৮০৭ সালে কুড়ি বছর বয়সী ফ্রাউনহোফের সে কারখানায় যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে বেশ তাড়াতাড়িই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। কাচ গুড়িয়ে লেন্স তৈরি, আর তা ঘষে পালিশ করার নতুন যন্ত্র তিনি উদ্ভাবন করলেন, যা দিয়ে নিপুণ এবং নিখুত লেন্স বানানোতে তাঁর জুড়ি ছিল না। (Joseph Fraunhofer)

আরও পড়ুন: প্রাক-ফ্রাউনহোফের সময়ের দূরবীন

তখন লেন্স বানানো হত কাচ গুড়িয়ে আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে আর ক্রমাগত ভুল শুধরে, ইংরিজিতে যাকে বলে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতি। তা না করে, ফ্রাউনহোফের লেন্সগুলি বানাতেন অঙ্ক কষে তত্ত্ব অনুযায়ী হিসাব করে। নিউটন দেখিয়েছিলেন, সাদা আলো যখন দুটো তলের মাঝ-বারবার প্রতিফলিত হয়, তখন রঙিন গোল গোল বালার মতো দাগ সে আলোতে দেখা যায়। সেই গোল দাগগুলোকে নিউটনীয় বলয় বলা হয়। তা দেখেই লেন্সের আকৃতি ঠিক হয়েছে কী না তা বোঝা যায়, আর লেন্সের কেন্দ্রবিন্দু কোথায় তাও বের করা যায়। ফ্রাউনহোফের দেখালেন এসব। লেন্স পরীক্ষা করার জন্য কেনা সূক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে তিনি নিজেই আরও কার্যকর যন্ত্র তৈরি করলেন। এই সব নতুন কৌশল লেন্স বানানোর প্রযুক্তিতে বিপ্লব এনে দিল। বছর দুইয়েরর মধ্যেই একেবারে প্রতিদ্বন্দিহীন অতি উন্নত লেন্স নিয়মিত তৈরি হতে থাকল তাদের কারখানায়– আর নবীন শিক্ষানবীশের অসাধারণ দক্ষতার বহর দেখে ইয়োসেফ নিগ্ল্ কাজে ইস্তফা দিলেন। (Joseph Fraunhofer)

এই সমস্যা সামলাতে ফ্রাউনহোফের এক উপায় বার করলেন। কাচের লেন্স বানানোর চেয়ে প্রিজম বানানো অনেক সহজ কাজ। সেই প্রিজম দিয়ে কাচের প্রতিসরাঙ্ক অতি সূক্ষ্মভাবে মাপার পদ্ধতি বের করলেন তিনি।

সেই প্রথম দু’বছর গিনঁ নিজেও কাচ বানানোর খুঁটিনাটি নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে কারখানায় যথেষ্ট উৎপাদন হচ্ছে কী না তা নজর করেননি। তার উপর ফ্রাউনহোফের দেখলেন যে গিনঁর বানানো কাচ– বিশেষ করে ফ্লিন্ট কাচ, দেখতে ভাল এবং দাগহীন হলেও আসলে সেগুলো খুঁতে ভরা। সেই খুঁত ধরা পড়ত ওগুলি দিয়ে লেন্স বানাতে গিয়ে। একে কাচ তৈরি করাটা খুবই সময় আর ব্যয়সাপেক্ষ একটা ব্যাপার, তার উপর ভাল লেন্স বানাতে আরও সময় দেওয়ার পরে সেটা ঠিক হয়নি দেখলে তো খুব মুশকিল। এভাবে ব্যবসা চলবে কী করে? এই সমস্যা সামলাতে ফ্রাউনহোফের এক উপায় বার করলেন।

কাচের লেন্স বানানোর চেয়ে প্রিজম বানানো অনেক সহজ কাজ। সেই প্রিজম দিয়ে কাচের প্রতিসরাঙ্ক অতি সূক্ষ্মভাবে মাপার পদ্ধতি বের করলেন তিনি। দুশো তিরিশ বছরেরও আগে তাঁর উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি আজও বহুল-ব্যবহৃত, আর প্রতিসরাঙ্ক মাপার সূক্ষ্মতম উপায়গুলির একটি। একটা বড়সড় কাচের তালের বিভিন্ন অংশ থেকে কাটা টুকরো দিয়ে প্রিজম বানিয়ে ও সেগুলির প্রতিসরাঙ্ক মেপে দেখানো গেল গোটা কাচটা সমধর্মের, অর্থাৎ খুঁতহীন হয়েছে কী না। কাচের ভিতরে যে সব দাগ বা ত্রুটি খালি চোখে দেখা যায় না, পোলারাইজ করা আলোতে তা কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়, সেটাও ফ্রাউনহোফের দেখালেন। এইসব কৌশলে বড় বড় লেন্স বানানোর কাজটা অনেক সহজ হয়ে এল। (Joseph Fraunhofer)

কাজে তার এমন আগ্রহ আর অসামান্য দক্ষতা দেখে উটৎশ্নাইডার ১৮০৯ সালে বাইশ বছর বয়সী ফ্রাউনহোফেরকে সেই সংস্থার আংশিক অংশীদার করে নিলেন ও গোটা কারিগরি বিভাগের ডিরেক্টর পদে বসালেন। সংস্থাটির নতুন নাম হল উটৎশ্নাইডার-রাইখেনবাখ ও ফ্রাউনহোফের। ষাট বছর বয়সী গিনঁর চেয়ে উঁচু পদে বসে ফ্রাউনহোফের সেটার সুযোগ নিলেন। গিনঁর উপর ফাঁকা ক্ষমতাবাজি দেখাননি তিনি, বরং দু’জনে হাত মিলিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাচ বানিয়ে এবং সাথে সাথে তার পরীক্ষা করে ক্রমশ শিল্পের উন্নতি করলেন। গিনঁ তার গোপন পদ্ধতিগুলি ফ্রাউনহোফেরকে শেখালেন। তা জেনে ফ্রাউনহোফের নিজেও আরও বড় আর উন্নত চুল্লির নকশা করে তা বানালেন। কোন উপাদানগুলির মিশ্রণে, কোন তাপমাত্রায় কতক্ষণ গলিয়ে, কীভাবে নেড়ে, কোন হারে কতক্ষণ ঠান্ডা করলে সবচেয়ে ভাল ও বড় কাচের তাল পাওয়া যায় তা বের করার জন্য তারা বছরের পর বছর শয়ে শয়ে পরীক্ষা চালালেন। ১৮১২ সালে তারা ১৮ সেন্টিমিটার (সাত ইঞ্চি) ব্যাসের বর্ণবিপথন (chromatic aberration)হীন লেন্স তৈরি করলেন, এবং তারপর বছরে বছরে তাদের কারখানায় আরও বড় মাপের উন্নত লেন্সের উৎপাদন হতে থাকল। (Joseph Fraunhofer)

কাচ বানানোর সবরকম কৌশলগুলো ফ্রাউনহোফের এমনই ভালভাবে আয়ত্ত করে নিলেন যে গিনঁ বুঝলেন যে তাঁর আর ওই বিদেশে পড়ে থাকার দরকার রইল না– ১৮১৩ সালে তিনি ফিরে গেলেন সুইৎজারল্যান্ডে।

কাচ বানানোর সবরকম কৌশলগুলো ফ্রাউনহোফের এমনই ভালভাবে আয়ত্ত করে নিলেন যে গিনঁ বুঝলেন যে তাঁর আর ওই বিদেশে পড়ে থাকার দরকার রইল না– ১৮১৩ সালে তিনি ফিরে গেলেন সুইৎজারল্যান্ডে। গোটা কারখানাটা চালানোর দায়িত্ব পড়ল ফ্রাউনহোফেরের কাঁধে– এবং তিনি সেটা খুব ভালভাবেই পালন করলেন। তার লেন্সের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দেশ-বিদেশে। ১৮১৬ সালের মধ্যে তেইশ সেন্টিমিটার ব্যাসের লেন্স ও তা দিয়ে দূরবীন বানালেন তিনি– যা একেবারে অভাবনীয় ছিল তার কিছুদিন আগেই। রাশিয়ার রাজা প্রথম আলেকজান্ডার, জার্মান গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ কার্ল ফ্রিড্রিশ গাউস (Johann Carl Friedrich Gauss, ১৭৭৭ – ১৮৫৫) তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন সেই আধুনিকতম দূরবীনের খোঁজে। পরে জ্যোতির্বিদ জন হার্শেল (John Frederick William Herschel, ১৭৯২ – ১৮৭১)ও এসেছিলেন, সম্ভবত বড় লেন্স বানানোর উপায়টা জেনে নিয়ে ইংল্যান্ডের প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনার জন্য। (Joseph Fraunhofer)

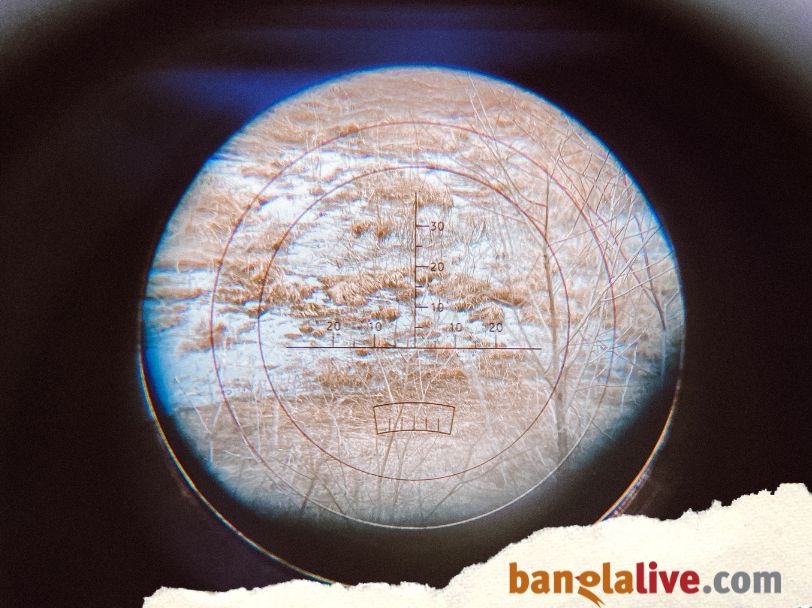

দূরবীন বানানোতে নানান উদ্ভাবন করেছিলেন ফ্রাউনহোফের। পায়ের নীচে পৃথিবীটা ঘুরছে বলে আকাশের একটা তারা বা একটা জায়গা অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হলে দূরবীনটাও সেইসঙ্গে ঘোরানো দরকার। তিনি তাই বানিয়াছিলেন দূরবীনের নিরক্ষীয় কাঠামো– যা দিয়ে বিষুবরেখার সঙ্গে সমান্তরালভাবে দূরবীনটা ঘোরানো যায়। (Joseph Fraunhofer)

তার বানানো লেন্স দিয়ে তৈরি যে দূরবীনটা দিয়ে নেপচুন গ্রহ প্রথম দেখা গেছিলো সেটা এখনও মিউনিখে রাখা আছে। এস্টোনিয়া দেশের ডোরপাট (এখন টারটু) শহরে ১৮২৪ সালে বসানো হয়েছিল ফ্রাউনহোফেরের বানানো চব্বিশ সেন্টিমিটার ব্যাসের লেন্সওয়ালা দূরবীন। যা অনেক বছর ধরে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লেন্সের দূরবীন, যা দিয়ে জ্যোতির্বিদ ভিলহেল্ম ষ্ট্রুভে (Friedrich Georg Wilhelm von Struve , ১৭৯৩ – ১৮৬৪) প্রায় গোটা উত্তর-আকাশটাই জরীপ করে এক লক্ষ কুড়ি হাজার তারার খোঁজ পেলেন, ও দেখলেন যে তাদের মধ্যে রয়েছে তিন হাজারেরও বেশি যুগ্ম-তারকা (binary star) – যারা আমদের সূর্যের মতো নিঃসঙ্গ নয়, জুটি বেঁধে পরস্পরকে ঘিরে ঘোরে। খালিচোখে রাতের আকাশে শুধু হাজার দুই আড়াই তারা দেখা যায়। কোয়েনিগ্সবের্গ, ড্রেসডেন, বন, বার্লিন, মিউনিখ, ইয়েনা, ভিয়েনা, বুডাপেস্ট, ফ্লোরেন্স, নেপ্ল্স, ওয়রস্অ, ডারহ্যাম, বস্টন, সিনসিনাটি, এইসব শহরে তার নিজের হাতে বানানো লেন্স বা দূরবীন এবং তার সংস্থার বানানো দূরবীন এখনও সযত্নে রাখা আছে ইওরোপ ও আমেরিকাতে। (Joseph Fraunhofer)

প্রতিসরাঙ্ক মাপার জন্য ঠিক একটি রঙের আলো কীভাবে পাওয়া যায়, তাই নিয়েও নানা পরীক্ষা করেছিলেন তিনি, নানান ধরণের বাতি ও সূর্যের আলো নিয়ে।

সবসেরা সেসব দূরবীন বানানোর পাশাপাশি নিজের কৌতূহলে, বাড়তি সময় কাজে লাগিয়ে ফ্রাউনহোফের চালিয়েছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা– যা তাঁকে বিজ্ঞানের জগতে স্থায়ী আসন এনে দিয়েছে। প্রতিসরাঙ্ক মাপার জন্য ঠিক একটি রঙের আলো কীভাবে পাওয়া যায়, তাই নিয়েও নানা পরীক্ষা করেছিলেন তিনি, নানান ধরণের বাতি ও সূর্যের আলো নিয়ে। ১৮১৪ সালে তাঁর নিজস্ব স্পেকট্রোমিটার নামে যন্ত্রে সূর্যের আলো নানা রঙে ভেঙে ও বড় করে সেই বর্ণালিতে তিনি দেখলেন এক আশ্চর্য জিনিস– তাতে রয়েছে অজস্র কালো কালো দাগ। বেগুনি আর লাল রঙের মধ্যে অন্তত ৫৭৪টি সেরকম কালো দাগ দেখেছিলেন তিনি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে জোড়ালো যেগুলি, সেগুলিকে তিনি A থেকে H এই আটটা অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করলেন। ফ্রাউনহোফের এও দেখলেন যে সৌর-বর্ণালিতে, এবং চাঁদের ও অন্যান্য গ্রহ থেকে আসা আলোর বর্ণালিতেও এই কালো রেখাগুলি সবসময় একই জায়গায় থাকে– তাদের নড়চড় হয় না। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের আলোতেও তিনি দেখতে পেলেন এই দাগগুলি, যদিও বর্ণালিতে সামান্য একটু সরে। (Joseph Fraunhofer)

আর একটি বিষয়ও ফ্রাউনহোফের লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি যখন নানা ধরণের বাতি থেকে আসা আলোর বর্ণালি পরীক্ষা করছিলেন, তখন বের করেছিলেন সোডিয়ামের বাতির আলোয় দেখা হলুদ রঙ বর্ণালিতে কোথায় থাকে। সৌর-বর্ণালিতে দেখা কালো দাগগুলির D রেখাটিও তিনি ঠিক সেই জায়গায় লক্ষ্য করলেন। সেই নির্দিষ্ট রংটির নামই হয়ে গেল সোডিয়াম D রেখা। ফ্রাউনহোফেরই বুঝিয়েছিলেন যে এই রেখাগুলি দিয়ে আলোর রঙ নির্দিষ্ট করা যায়। সোডিয়াম D রেখার আলোতে কোথাও একটা কোনও পরীক্ষা করা হয়েছে জানলে, সে পরীক্ষাটা অন্য জায়গাতে অন্য গবেষণাগারেও একই ফল দেবে– এটাই প্রত্যাশিত। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, সেটা মিউনিখে হোক, বা প্যারিস, মস্কো কিম্বা কলকাতায় বৌবাজার স্ট্রিটে রামনের গবেষণাগারে, সব জায়গা থেকে আসা পরীক্ষার ফলই বিজ্ঞানীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে। রঙের মাপকাঠি এমনই এক যুগান্তকারী আবিষ্কার… (Joseph Fraunhofer)

(ক্রমশ)

ফ্রাউনহোফের সংক্রান্ত তথ্যসূত্র –

১। Josef Fraunhofer (1787 – 1826), Ian Howard-Duff, British Astronomical Association Journal, Vol 97, Issue 6, 1987

২। The life and work of Joseph Fraunhofer (1787−1826), Alfred Leitner, American Journal of Physics, Vol 43, 59–68 (1975)

পরিভাষা –

পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮১

তথ্যসূত্র– পাঠ্যবই এবং ইন্টারনেট

ছবি সৌজন্য- ক্যানভা ডট কমের কপিরাইট ফ্রি ছবি

শেখর গুহ পেশায় আলোকবিজ্ঞানী। তাঁর শখ কলকাতা ও বাংলার ইতিহাস ঘাঁটা।