(Subimal Basak)

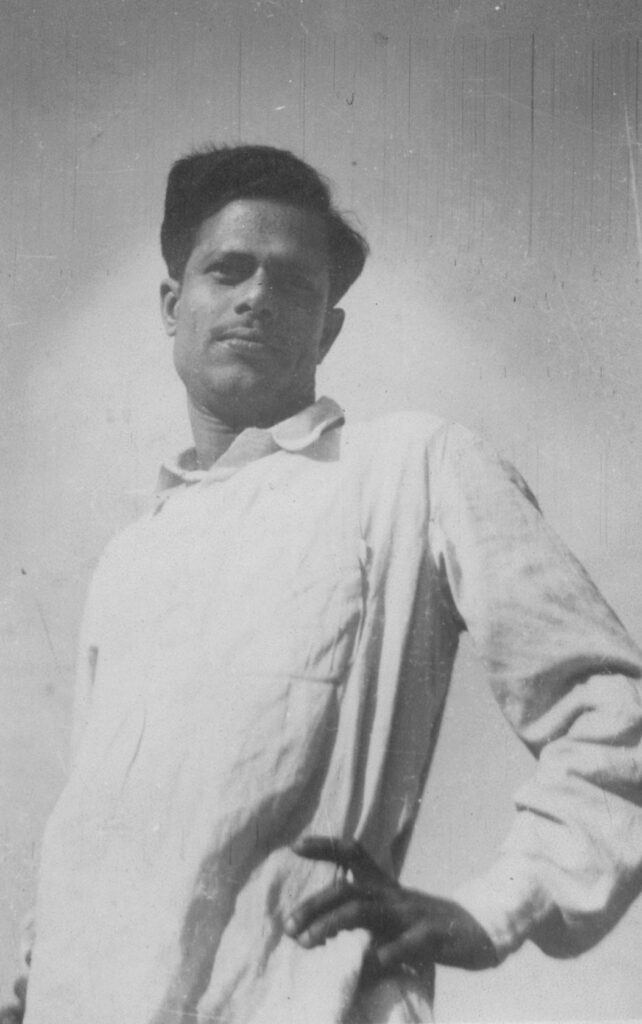

তিনি আমার পাড়ারই বাসিন্দা। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, আমার পিসির বাড়ির ঠিক বিপরীতে তাঁর বাড়ি। ফলে শৈশব থেকেই চিনি বললে অত্যুক্তি হয় না। সেই পরিচয় ছিল অন্যরকমের। তখন তিনি ষাটোর্ধ্ব, দীর্ঘদেহী, শ্যামলা গায়ের রং, চোখে কালো চশমা— মাঝেমাঝেই দেখতাম সামনের রাস্তায়। শিশুমনে ভয় ধরানোর জন্য যথেষ্ট সেই চেহারা— ছেলেধরার মতো। পরে বলেছি তাঁকে সেই মনে হওয়া, হেসেছেন হো-হো করে। (Subimal Basak)

কৈশোরে, এক অনুষ্ঠানে আমায় উপহার দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কিশোর রচনা সম্ভার’। সেখানেই প্রথম পড়ি ‘হীরে মানিক জ্বলে’, ওই উপন্যাস পড়েই ইতিহাস ও অনুসন্ধানের প্রতি ভাললাগার শুরু। ফলে, আমার যৎসামান্য ইতিহাসচর্চার গোড়ায় পৌঁছোতে গেলেও যে-মানুষটির ঋণ স্বীকার করতে হয়, তিনি সুবিমল বসাক। (Subimal Basak)

আরও পড়ুন: কলোনির রাহুল, রাহুলের কলোনি: এক অচ্ছেদ্য বোঝাপড়া

প্রয়াণলেখ লিখতে বসে এসব স্মৃতির আনাগোনা অস্বাভাবিক নয়। এমনকি, এই লেখার সময়েও যে বিধ্বস্ত বোধ করছি বিশেষ, তা-ও নয়। মনে-মনে প্রস্তুতি ছিল বহুদিনেরই। অসুস্থতা, এলোমেলো স্মৃতি ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর চলে যাওয়া বিশেষ আঘাত দিল না। শুধু এক আশ্চর্য শূন্যতা— একটা অধ্যায় পরিসমাপ্তির। গত বারো বছরের নিবিড় যোগাযোগ ও অসমবয়সী বন্ধুত্বের ইতি। মাসদুয়েক আগে রাহুল পুরকায়স্থ, আর সম্প্রতি সুবিমল বসাক— বেলঘরিয়ার এই দু’জন আমায় এত তাড়াতাড়ি অভিভাবকহীন করে দেবেন, ভাবিনি। (Subimal Basak)

বয়সের ফারাক পঞ্চান্ন বছরের। তারপরও, ২০১৩ সালে যখন লেখালিখির জগতে প্রবেশ আমার, প্রকৃতার্থে আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। এবং আপন করে নিলেন নিমেষেই। আমার চোখে তখন তিনি হিরো— ষাটের দশকের উত্তাল হাংরি জেনারেশনের সদস্য। মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক, দেবী রায় সহ অন্যরা ১৯৬৩-৬৪ সালে যে-সমস্ত কীর্তিকলাপ ঘটিয়েছেন, তার সমর্থন করি বা না-করি, মিথের মতো সেসব কাহিনি ভেসে বেড়ায় চারপাশে। সেই ব্যক্তি আমার লেখা পড়ছেন, স্নেহ করছেন, তাঁর বাড়িতে অবারিত দ্বার— উনিশ বছরের তরুণ সাহিত্যপ্রয়াসীর কাছে তা ছিল স্বপ্নের মতো। (Subimal Basak)

ডাকতাম ‘জ্যেঠু’ বলে। মলয় রায়চৌধুরী আবার তা নিয়ে গোঁসা করতেন— ‘সুবিমল জ্যেঠু, আর আমি দাদা! আমাকে তো তাহলে দাদু বলবে!’ ইত্যাদি ইয়ার্কি-ঠাট্টা। মলয়দার সঙ্গে যাবতীয় কথাবার্তা হত ফোনে অথবা ভার্চুয়াল মাধ্যমে। দেখা হয়েছিল একবারই, ২০২২ সালে, মুম্বাই-এ। সুবিমল বসাকের ডাইরি সম্পাদনা করছিলাম, তার ভূমিকা লিখে দেওয়ার অনুরোধ। দিনকয়েকের মধ্যেই লিখে পাঠিয়েছিলেন। তারপর চলে গেলেন মলয়দাও। সে-খবর শুনে সুবিমল বসাক নিরুত্তাপ। যেন হওয়ারই ছিল, যাওয়ারই তো সময়। মাসকয়েক আগে, যেদিন রাহুল পুরকায়স্থ চলে গেলেন, তার পরেরদিন রাতে আমার বাড়িতে এলেন— ‘খবরের কাগজে পড়লাম, রাহুল চলে গেছে। তুমি কি জানো?’ স্বর শান্ত, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে নিঃস্বতা। ওঁর চলে যাওয়াও যে একই নিঃস্বতা দেবে আমায়, তা কি জানতেন? (Subimal Basak)

“আশ্চর্য হয়ে দেখছি, আমার প্রজন্মের বন্ধুবান্ধব-সহলেখকরা সুবিমল বসাকের নাম কিংবা লেখালিখি সম্পর্কে বিশেষ অবগতই নয়।”

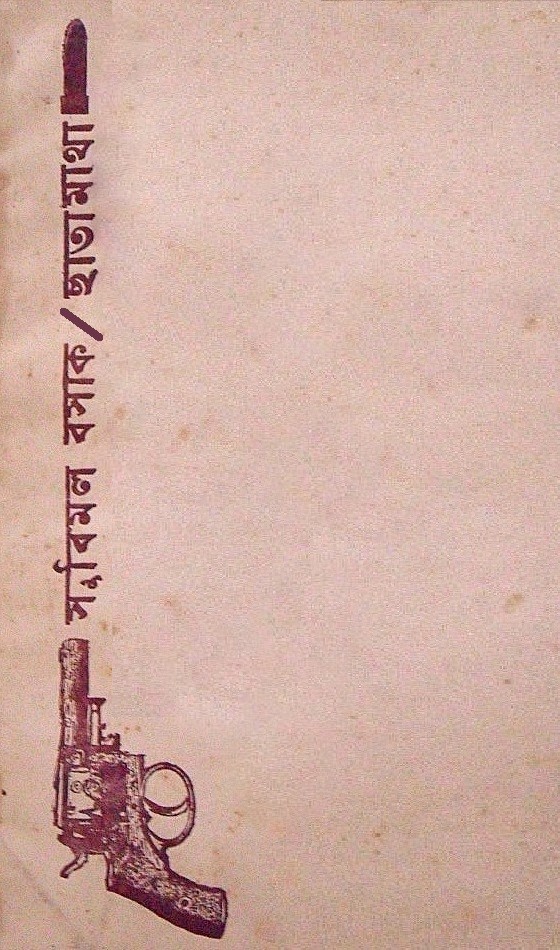

এলোমেলো কথা ও স্মৃতির ভিতর থেকে এতগুলো বছরকে তাৎক্ষণিকভাবে বের করে আনা মুশকিল। সেই ২০১৩ সালে আলাপ, উপহার দিলেন তাঁর বিলুপ্ত বইগুলির প্রথম সংস্করণ। বহুদিন আর পাওয়া যায় না কোথাও। ‘ছাতামাথা’, ‘গেরিলা আক্রোশ’, ‘অযথা খিটক্যাল’, ‘আত্মার শান্তি দু-মিনিট’, ‘প্রত্নবীজ’, ‘এথি’ ইত্যাদি। সেইসঙ্গে কবিতার বই ‘হাবিজাবি’। একের পর এক বইগুলি পড়ছি, আর চমৎকৃত হচ্ছি তাঁর গদ্যভাষায়। (Subimal Basak)

এমন তো পড়িনি আগে! বাংলাভাষায় এই ফর্মে যে লেখা যায়, আমার তরুণমনের কোনও ধারণাই ছিল না। ঢাকাইয়া ভাষায় লেখা তাঁর উপন্যাস ‘ছাতামাথা’, কবিতার বই ‘হাবিজাবি’ পেড়ে ফেলছে আমায়। একইসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে দেখছি, আমার প্রজন্মের বন্ধুবান্ধব-সহলেখকরা সুবিমল বসাকের নাম কিংবা লেখালিখি সম্পর্কে বিশেষ অবগতই নয়। অগ্রজরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু নবীন প্রজন্মের সঙ্গে দূরত্ব যথেষ্টই। দেখছি, পঁচাত্তর বছর বয়সেও খানিক অবহেলিতই তিনি, বিশেষ আলোচিত নন। কেন? (Subimal Basak)

বিভিন্ন কারণ রয়েছে এর। প্রথমত, তিনি হাংরি জেনারেশনের অন্যতম অ্যাক্টিভ সদস্য ছিলেন, যে-কারণে মূলধারার সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল প্রথম থেকেই। তাঁর পাঠকবৃত্তও আলাদা। তদুপরি তিনিও যে খুব সচেতনভাবে যোগাযোগ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, তা নয়। অন্যান্য হাংরিদের মতো তাঁকে নিয়েও বিতর্কের কমতি নেই। তারপরও, আমার সঙ্গে যে-সময়ে ও যে-বয়সে (উভয়েরই) আলাপ, তাতে সেসব বিষয় প্রভাব ফেলেনি বিশেষ। তিনি আমার চোখে কিংবদন্তি, আর আমি তাঁর কাছে অনুজ এক সাহিত্যপ্রয়াসী। তাঁর অপ্রকাশিত গল্প, অনুবাদ, কবিতা ইত্যাদি বন্ধুদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছি ২০১৪-১৬ সালের দিকে, উদ্দেশ্য ছিল সমসাময়িকদের সঙ্গে তাঁর ‘পরিচয়’ ঘটানোর। (Subimal Basak)

“যে-গদ্যকার সুবিমল বসাকের লেখার বিশেষত্বে চমৎকৃত হয়েছিলাম, সেই একই ব্যক্তির কৈশোরের ‘কাঁচা’ লেখাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, কেন-না সেই সূত্র ধরে তাঁর বিবর্তন তথা এক লেখকের ওপর হাংরি চিন্তার প্রভাব বিশ্লেষণ করা যায়।”

কবিতাপাঠ, গদ্যপাঠ ইত্যাদি ভিডিয়ো রেকর্ড করে রেখেছি, সাক্ষাৎকার নিয়েছি একাধিক। ২০১৬ সালে, সৃষ্টিসুখ থেকে তাঁর প্রথম চারটি গদ্যগ্রন্থ নিয়ে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘সুবিমল বসাক সংকলন: প্রথম খণ্ড’। বস্তুত, সম্পাদনাগ্রন্থ হলেও, সেই অর্থে আমার প্রথম বই সেটিই। ২০১৮-তে দ্বিতীয় খণ্ড। ২০১৭-তে, ওঁর একফর্মার কাব্যপুস্তিকা ‘খোলামকুচি’, মাস্তুল থেকে। এবং বর্তমানে, দীর্ঘদিন ধরেই, যে-কাজটি আটকে রয়েছে, তা ওঁর ডায়রির সম্পাদনা। (Subimal Basak)

মনে পড়ছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাঁর থেকে জেনে নেওয়া বিভিন্ন তথ্য। তাঁর বাড়ির বইপত্র বা আর্কাইভ ঘেঁটে তুলে আনা অজস্র দুর্লভ ডকুমেন্ট। সে-তালিকায় বইপত্র থেকে ছবি, হাংরি জেনারেশনের বিভিন্ন দলিল, চিঠি, কাগজপত্র— কী নেই! এমনকি, যে-গদ্যকার সুবিমল বসাকের লেখার বিশেষত্বে চমৎকৃত হয়েছিলাম, সেই একই ব্যক্তির কৈশোরের ‘কাঁচা’ লেখাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, কেন-না সেই সূত্র ধরে তাঁর বিবর্তন তথা এক লেখকের ওপর হাংরি চিন্তার প্রভাব বিশ্লেষণ করা যায়। সেগুলি নিয়ে কাজ করারও পরিকল্পনা রয়েছে। কবে সম্ভব হবে, জানি না। পাঠকও কি আদৌ আগ্রহী হবেন? (Subimal Basak)

আরও পড়ুন: ক্রোড়পত্র: ‘দেশগাঁয়ে ছিল কিন্তু ছেড়ে আসা প্রতিটি মানুষ’

১৯৩৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর সুবিমল বসাকের জন্ম বিহারের পাটনায়। আসল নাম বিমল কুমার বসাক; লেখালিখির জন্য ব্যবহার করতেন ‘সুবিমল’ নামটি। পরিবারের শিকড় ঢাকায়। সেখানকার বুলি সুবিমলের লেখায় উঠে এসেছে বারবার। এসেছে পাটনা তথা অবাঙালি মহল্লার বাংলা-হিন্দি মিশ্র বুলিও। সব মিলিয়ে এক ব্যতিক্রমী গদ্যভাষার চর্চাকারী তিনি। যৌবনে ওঁর বাবা, পেশায় স্বর্ণকার, নাইট্রিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তার কিছুদিন পরেই মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ ও হাংরি আন্দোলনে প্রবেশ। সম্পাদনা করতেন ‘জেব্রা’ পত্রিকা। মৌলিক লেখালিখির পাশাপাশি, অনুবাদ সাহিত্যেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। হিন্দির বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ-ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর। আড্ডায় উঠে এসেছে সেসব স্মৃতি। কিছু নথিভুক্ত করে রাখা গেছে, অনেকটাই অলিখিত। (Subimal Basak)

বছর দশেক আগে, আমারই সমসাময়িক দু-একজন কবি-সম্পাদক বলেছিলেন, আমি নাকি সুবিমল বসাককে ভাঙিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছি। এই কথাও উঠেছিল যে, আমি নিজেকে হাংরিদের উত্তরাধিকারী ভাবি। এইসব চিন্তা যে ভিত্তিহীন, তা অভিযোগকারীরা নিজেরাও বুঝেছেন পরবর্তীতে। আমার ভূমিকা ছিল এক অগ্রজ সাহিত্যিকের লেখালিখিকে সাধ্যমতো বৃহত্তর পাঠকের কাছে নিয়ে আসার। সে-কাজ এখনও ফুরোয়নি। দিনের শেষে আর কীই-বা করণীয়, দায়িত্বপালন ছাড়া! (Subimal Basak)

আমার এই ঘর, যে-ঘরে বসে লিখছি, সেখানে কতবার যে এসেছেন তিনি, তার ইয়ত্তা নেই। আমার বহু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডাও এ-ঘরে বসেই। সেইসব আড্ডার ছবি ফিরে-ফিরে আসে টাইমলাইনে। ফিরে আসে তাঁর জন্মদিন পালনের ছবি। শেষের দিকে, যখন প্রায় কেউই যেত না আর, ঘরে একা তিনি, গেলে খুশি হতেন। আরেকটু থাকার অনুরোধ। অসংলগ্ন কথা খুঁটে তুলে নিতাম যা-কিছু জমিয়ে রাখার। পরিকল্পনা জানাতাম, এই-এই করব তাঁর লেখালিখি নিয়ে। কখনও উৎসাহিত হতেন, কখনও নিরুত্তাপ। অভিমান হত। মনান্তর। কেটেও যেত তারপর। (Subimal Basak)

“আজ সকালে ঘুম ভাঙল তাঁর প্রয়াণ-সংবাদ শুনে। কেটে গেল ভয়। শ্মশানযাত্রা অবধি পাশে থাকব তাঁর। তারপর? আসল শূন্যতার শুরু তখন থেকেই।”

জানলা দিয়ে দেখতাম পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। নিঃসঙ্গ। এত বড় একজন সাহিত্যিক, অথচ এক অর্থে অবহেলিতই— পীড়া দিত এই পরিণতি। ভয় হত, বয়সকালে কি এমন হবে আমারও? এমন ভয় গত এক দশক ঘিরে ছিল আমায়, সুবিমল বসাককে কেন্দ্র করে। আজ, যখন তিনি চলে গেলেন, চাওয়া-পাওয়ার হিসেব চুকিয়ে, ভয় জেঁকে বসছে আরও। (Subimal Basak)

আরেকটা ভয় আমার মনের ভেতর যাতায়াত প্রায়ই। সুবিমল বসাক যেদিন চলে যাবেন, যদি বেলঘরিয়ায় উপস্থিত না-থাকি? যদি হাজির হতে না-পারি? যদি খবরই না-পাই? কাকতালীয়ভাবে, এইসব চিন্তা মাথায় ঘুরছিল গত সন্ধ্যাতেও। সত্যি বলতে, কৈশোরে দেখা আমার প্রথম বড় সাহিত্যিক তিনিই, সেই ঘোর কাটেনি আজও। ফলে মনে-মনে আত্মীয়তার চেয়েও বেশি এক অধিকারবোধ ছিল তাঁর প্রতি। নিজেকে তাঁর লেখালিখির তত্ত্বাবধায়ক ভাবতাম, তিনিও সেই জায়গা দিয়েছিলেন আমায়, গত এক দশকে। (Subimal Basak)

আজ সকালে ঘুম ভাঙল তাঁর প্রয়াণ-সংবাদ শুনে। কেটে গেল ভয়। শ্মশানযাত্রা অবধি পাশে থাকব তাঁর। তারপর? আসল শূন্যতার শুরু তখন থেকেই। কীভাবে সামলাব নিজেকে? যে-কান্না আসে না, তাকে ডাক দিই। লোকটা চলে গেল যে! (Subimal Basak)

‘দেবদাস’ উপন্যাসের শেষ কয়েকটি লাইন, শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন— ‘মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময় যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে— যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় কাহারও একফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।’ আপনি হাসপাতালের বিছানায়, একা-একাই চলে গেলেন, সুবিমলজ্যেঠু। মরিবার সময় কারও চোখের জল দেখে যেতে পারলেন না। শ্মশানে, আগুনে প্রবেশের আগে হয়তো চোখে জলও আসবে কারোর-কারোর। সেটুকুই আপনার পাথেয় হোক। জানবেন, আপনাকে শ্রদ্ধা করি ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি স্নেহ করি— করে এসেছি গত বারো বছর। যেমন সন্তান স্নেহ করে তার পিতাকে, পৌত্র তার পিতামহকে। অনুজের এই স্পর্ধাটুকু মনে রাখবেন। (Subimal Basak)

আরও পড়ুন: রতন থিয়াম: থিয়েটার, সময় আরও অনেক কথা

মনে রাখবেন, আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, আপনাকে ভুলতে দেব না কিছুতেই। যা হয় হোক। আপনি এক কিশোরকে ‘হীরে মানিক জ্বলে’ পড়িয়েছিলেন। ‘আপনাকে ভালবাসি’— সরাসরি বলা হয়ে উঠল না কোনওদিন! (Subimal Basak)

ছবি ঋণ: লেখক

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।

One Response

চোখে জল এলো আমারও…