(Brian A. Hatcher)

পর্ব-১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলা হত, বাঙালি পণ্ডিতের বেশে যেন এক সাহেব। আর বিদ্যাসাগরপ্রেমী এই ব্রায়ান হ্যাচার সাহেবকে জানা ইস্তক আমার মনে হয়েছে— ইনি আসলে সাহেবদের দেশে জন্মানো এক আদ্যন্ত ভারতবর্ষীয় ‘পণ্ডিত’। ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত এমন কোনও তকমা ছাড়াই তাঁকে আমি ‘পণ্ডিত’ সম্ভ্রমে অভিনন্দিত করলাম; তার কারণ, রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন বহুভাবে পরীক্ষিত হয়ে বেতাল-সিদ্ধ হয়েছিলেন, আমাদের এই অন্যদেশীয় পণ্ডিতটিও তেমনই ‘পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ সিদ্ধ হয়েছেন এক দীর্ঘ পরিক্রমার পর। এমনকি যৌথভাবে পেয়েছেন ‘দিনময়ী দেবী’ পুরস্কারও (২০২৩)। (Brian A. Hatcher)

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের সামাজিক মূল্যায়ন সম্পর্কে কিছু কথা তিনি একটু অন্যভাবে বলতে চাইছেন। ফলে, এখনও অবধি কোনও বিশেষ ধারার প্রবক্তা বা বিশেষ কোনও গোষ্ঠীভুক্ত চিন্তকদলের অনুসারী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত না হলেও, তিনি কিন্তু একজন অগ্রগণ্য চিন্তক এবং লেখক। আর এও এক বিস্ময় যে, বিগত পঁচিশ বছর ধরে তাঁর লেখালেখি, মতামত ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আমার মতো অর্বাচীনের আগ্রহও একটুও কমেনি; উপর্যুপরি ক্রমাগত যা বেড়েছে, তা হল তাঁর সৃজনশীল মেধা এবং একনিষ্ঠ পরিশ্রমের প্রতি আমার এক অনড় শ্রদ্ধা। তাঁর সাম্প্রতিকতম বইটির মুখবন্ধে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমার নামটিও উল্লেখ করায় সামান্য সাহস জেগেছে তাঁর সম্পর্কে দু’কথা লিখে প্রকাশ করবার। (Brian A. Hatcher)

আরও পড়ুন: কলকাতায় অনুষ্ঠিত তিনটি প্রদর্শনী পর্যালোচনা

ফলে আমার লেখার উদ্দেশ্যই হল, এ হেন মেধাবী চিন্তকের সঙ্গে আমার এই যোগাযোগকে কেন্দ্র করে আরও এক ব্রায়ান হ্যাচারকে তুলে ধরা, যাঁর চলাচলটুকু শুধুমাত্র দু’মলাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বলা যেতে পারে সে-বিস্তার আরও বহু মানুষের মনে— বিশেষত, যাঁরা তাঁর ছাত্র বা ছাত্রতুল্য এবং পাঠক। এমনকি বিষয়ান্তরের গবেষকরাও তাঁর লেখালেখি এবং মনন সম্পর্কে একই রকমভাবে উদগ্রীব ও অবগত। (Brian A. Hatcher)

পর্ব- ২

ষাটোর্ধ ব্রায়ান হ্যাচারের মনোভূমি বুঝতে চেয়ে এটা-ওটা-সেটা ঘাঁটতে গিয়ে, শেষে ব্রায়ানকেই জানালাম, সাহায্যের আশ্বাস চেয়ে; কারণ আমি জানি যে, ভীষণভাবেই সে একজন ‘প্রাইভেট পারসন’। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে, ব্রায়ান রাজি হল, সেই কৈশোর থেকে তার পড়াশোনার গতি-প্রকৃতি এবং বাঁকগুলি আমার কাছে তুলে ধরতে। বিদ্যাসাগর অভিমুখে কী আশ্চর্য তার হেঁটে আসা; এও যেন এক মাইলস্টোন চেনার ‘গপ্পো’। (Brian A. Hatcher)

সুদুর আমেরিকায় জন্মে এবং বড় হয়ে ওঠার মধ্যে বিদ্যাসাগর মশায় যে কীভাবে ব্রায়ানের মনে এসে পড়লেন, সেটাই বিস্ময়কর! কারণ দক্ষিণ–এশীয় জগতের প্রতি, এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের মধ্যে দিয়েই ব্রায়ান ক্রমে বাঁক নিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে আর এজন্যই তা যেন প্রায় এক গল্পই বটে। ব্রায়ানের বাবার বড় হয়ে ওঠা এবং পড়াশোনার সবটাই ইংল্যান্ডে, চাকরিও করেছেন Royal Air Force-এ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় অভিজ্ঞ হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ওড়াউড়ি করবার সুবাদে। চাকরি জীবন শেষ করবার সময় তিনি এক আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার সূত্রে হংকং, ভেনেজুয়েলা এবং সৌদি আরবে ভালরকম যাতায়াত করেন; অনেক আরব- অতিথিদেরও আসা যাওয়া ছিল তাঁদের বাড়িতে। (Brian A. Hatcher)

“ব্রায়ান তখন ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। এইসময় কোনও একটি ভারতীয় সিনেমায় তিনি দেখতে পান, সেখানকার গ্রাম, মাটির বাড়ি এবং বর্ণশ্রম ব্যবস্থা; সেই সিনেমাটির নাম মনে না থাকলেও, ছবিগুলি গেঁথে যায় তাঁর মনে।”

কিন্তু ছেলেদের কাছে কথাপ্রসঙ্গেও কখনও ওঠেনি দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতবর্ষের কথা। ছেলেদের জন্য তিনি যে কাঠের একটি নৌকো বানিয়ে দিয়েছিলেন, তাকে বলতেন ‘ডিঙি’। ব্রায়ানের সংশয় যে, বাবা কি জানতেন কোন অঞ্চলের লোকেরা নৌকোকে ‘ডিঙি’ বলে! তাঁর মা ভালবাসতেন রয়্যাল বৃটিশ কালচার এবং সাহিত্য; তিনি বড় হয়েছেন ভার্জিনিয়াতে, সংসার পেতেছেন মিনিইয়াপলিসের শহরতলিতে এবং স্প্যানিশ পড়িয়েছেন একটি সরকারি ইস্কুলে। ফলে ভাষা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই এক বৈচিত্র্যবোধ এবং ঔৎসুক্য জেগে উঠেছিল ব্রায়ানের মধ্যে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস সম্পর্কে শুধুমাত্র এসবের সূত্রেই কি সচেতনতা জাগে! (Brian A. Hatcher)

সত্তর সালের গোড়ার দিকে, নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন জাগে অল্পবয়সী আমেরিকান ছেলেমেয়েদের মধ্যে। একদিকে ইস্কন, অন্যদিকে বিটলস এবং মহেশযোগীর প্রভাব বেশ একটা নাড়াচাড়া ফেলে, তাদের নিজেদের প্রথাগত খৃষ্টীয় বা ইহুদি ধর্মাচরণের প্রশ্নে। ব্রায়ান তখন ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। এইসময় কোনও একটি ভারতীয় সিনেমায় তিনি দেখতে পান, সেখানকার গ্রাম, মাটির বাড়ি এবং বর্ণশ্রম ব্যবস্থা; সেই সিনেমাটির নাম মনে না থাকলেও, ছবিগুলি গেঁথে যায় তাঁর মনে। ইস্কুল শেষ করে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করলেও অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তিনি পড়বার সুযোগ পান দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে। (Brian A. Hatcher)

সংবেদী মাস্টারমশাইরা তাঁদের তো যত্ন করে পড়াতেনই, এমনকি নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে পরিবেশন করতেন ভারতীয় খাবার। মূল বিষয় অর্থাৎ রসায়ন পাঠ শেষে অধ্যাপক জানতে চাইলেন যে এরপরে কে কী পড়বে! সকলের বলা হয়ে গেলেও মুখচোরা লাজুক ব্রায়ান কিছুই বলছে না দেখে অধ্যাপক নিজেই যেন একটু ব্যাঙ্গ করে বললেন, ‘কিছুই যখন ঠিক করোনি, তাহলে তো তোমার Divinity School-এ যাওয়াই ভাল’। আর এও এক আশ্চর্য যে ব্যাঙ্গ করে বলা সেই Divinity School– এ গিয়ে পাঠ নেওয়াই মনস্থ করলেন ব্রায়ান। যেহেতু বিষয় হিসেবে ‘রিলিজিয়ন’ তার অতিরিক্ত কোর্সের মধ্যেই ছিল, সহজেই তাই ভর্তি হতে পারলেন, Yale Divinity School-এ। (Brian A. Hatcher)

বাবা-মা কতখানি কী বুঝেছিলেন তা তিনি না জানলেও, এটুকু আন্দাজ তাঁর হয়েছিল যে, ছেলের সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন তাঁরা। ব্রায়ান যখন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং গবেষণার জন্য হাভার্ট থেকে পি.এইচডি ডিগ্রি পেলেন, সেই দুটি সমাবর্তন উৎসবেই তাঁরা এসেছিলেন। (Brian A. Hatcher)

শান্তিনিকেতনে থাকতেই তাঁর অভিলাষ ছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে South Asian languages and Literature নিয়ে পড়াশোনা করবার।

এই পড়াশোনার মধ্যে দিয়েই উন্মেষ ঘটতে থাকে ব্রায়ানের বৌদ্ধিক জগতে। গ্রীক ভাষার বদলে পড়তে শুরু করেন সংস্কৃত এবং হিব্রু। গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেন Hinduism and South Asia, হাভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের Study of Religion বিভাগে। ক্রমে পরিচিত হতে থাকেন বাংলা সংস্কৃতি, পরমহংসদেব এবং রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে। শিখতে থাকেন বাংলাও; এই সময়ে ভাল করে বাংলা শেখার জন্য সাহেব একটি গ্রান্ট পান, এক বছর বিশ্বভারতীতে থেকে বাংলা শিক্ষার জন্য। এই যোগাযোগেই উঠে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ব্রায়ান ভাবতে শুরু করেন বিদ্যাসাগরের ওপর একটি ডিসার্টেশন লেখবার কথাও। (Brian A. Hatcher)

শান্তিনিকেতনে থাকতেই তাঁর অভিলাষ ছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে South Asian languages and Literature নিয়ে পড়াশোনা করবার; ফলে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়ে তিনি একটি চিঠি লেখেন সেখানকার খ্যাতনামা অধ্যাপক Edward C Dimock-কে। অধ্যাপক ডিমক শুধু যে তাঁকে উৎসাহ দেন তাই নয়, এ-বিষয়ে পারদর্শী Rachel van Meter Baumer নামে অন্য এক অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগও করিয়ে দেন। শান্তিনিকেতন থেকে নিজের দেশে ফিরে, অধ্যাপক র্যাচেলের সঙ্গে যোগাযোগ হতেই, তাঁর সামনে খুলে যায় বিদ্যাসাগর চর্চার এক প্রশস্ত অঙ্গন। দুষ্প্রাপ্য বাংলা বই, পত্রপত্রিকা এবং মাইক্রোফিল্মের সম্ভার সাজিয়ে তাঁকে কাজে এগিয়ে দেন সেই র্যাচেল। (Brian A. Hatcher)

কলকাতা, লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ চষে ব্রায়ানের প্রথম বই প্রকাশ পায়- Vidyasagar। ব্রায়ান বুঝতে পারেন যে, তাঁর চেনা পরিচিত পারিবারিক গণ্ডির বাইরে আরও এক বৃহত্তর পরিবার তৈরি হয়েছে যাকে তিনি বলেন, ‘Academic families’- বৌদ্ধিক পারিবারিক মণ্ডল। আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন ‘বিদ্যাসাগর তন্ময়’ এক গবেষক। (Brian A. Hatcher)

আরও পড়ুন: স্মরণে কেয়া সরকার C/O ‘আলচা’

পর্ব তিন

কী করে চিনলাম তাঁকে! সে এক মজার গপ্পোই বটে! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে গবেষণা শেষ হতে-না-হতেই এবার খোঁজ পড়ল যে, কে হবেন পরীক্ষক। থিসিসের পরীক্ষক হন সাকুল্যে তিনজন ‘expert’; একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেও, অন্য যে দু’জন— তাঁদের মধ্যে একজন হবেন, এ-দেশেরই ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং তৃতীয়জন হবেন অন্য দেশের কেউ। সমস্যা হল এই তৃতীয়জনকে নিয়েই। সহজ সমাধান ছিল হাতের কাছে বাংলাদেশ। কিন্তু আমার রিসার্চ গাইড ডঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁকে বসলেন; অনড় হয়ে রইলেন, আমার থিসিসটি সত্যিকারের সাহেবদের কাছে পাঠাবার সিদ্ধান্তে। (Brian A. Hatcher)

থিসিসটি বিদ্যাসাগরের ওপর হলেও সেটি তো ইংরেজিতে লেখা; তার ওপর তার বীক্ষণ সমাজতত্ত্ব। ফলে এমন লোককে খুঁজে বার করতে হবে, যিনি সমাজতত্ত্ব, বিদ্যাসাগর এবং ইংরেজি— এই তিন দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য। (Brian A. Hatcher)

সময়টা দু’হাজার সাল। গুগল এবং নেট এসে গেলেও লেখাপড়াটা তখনও বহুলাংশে ‘নেট’- নির্ভর হয়নি; ফলে বই এবং পত্রপত্রিকার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হত নানান লাইব্রেরিতে। যদিও সে সময় অধ্যাপক, ইস্কুলশিক্ষক এবং পড়ুয়াদের বাড়িগুলোতেও বেশ ভালরকম বইয়ের সংগ্রহ ছিল। ছিল ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাড়ার লাইব্রেরি। তা সত্ত্বেও, দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ খুঁজতে যেতেই হত ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ, সংস্কৃত পরিষদ এবং সাহিত্য পরিষদ। এই চারটে জায়গা তো আমার ঘরবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। আর এই ‘চারধামেই’ দেখতাম এক সাহেবকে, যিনি মগ্ন হয়ে বই থেকে নোট নিচ্ছেন বাংলায়। বাংলা বলায় সড়গড় না হলেও, লেখায় একেবারে ‘বাঙলেটে’। (Brian A. Hatcher)

“জানা গেল, ডেভিড সাহেব দু-বঙ্গের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করলেও তিনি আসলে একজন ইতিহাসবিদ। বিদ্যাসাগরও তাই মিশে আছেন সেই সামগ্রিক মূল্যায়নে।”

সাহেবের পাশের টেবিল থেকে উঠে সাহিত্য পরিষদের ভিজিটার’স বুক ঘেঁটে দেখি যে, তাঁর নাম ডেভিড কার্লে— আমেরিকার এক গবেষক। কাজ সেরে সেই সাহেব উঠে পড়বার উপক্রম করতেই, আমিও টেবিল ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। মিষ্টভাষী সাহেব আমাকে আমন্ত্রণ জানান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে তাঁর আগামী সেমিনারে উপস্থিত থাকবার জন্য। (Brian A. Hatcher)

সেই সূত্রে আরও কয়েকটি লেকচার শোনবার সুযোগ হয়। আর এই সংযোগে পেলাম সাহেবের ই-মেলটিও। ভোলাদাও সঙ্গে-সঙ্গে খোঁজ লাগালেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ভাস্কর চক্রবর্তীর কাছে। জানা গেল, ডেভিড সাহেব দু-বঙ্গের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করলেও তিনি আসলে একজন ইতিহাসবিদ। বিদ্যাসাগরও তাই মিশে আছেন সেই সামগ্রিক মূল্যায়নে। (Brian A. Hatcher)

মরিয়া আমি এবার নিজেই খোঁজ করতে লাগলাম, যেভাবে মহাসমুদ্রে ভেসে তটরেখা খোঁজে পথ হারানো নাবিক। ধাঁ করে মনে এল একটা বইয়ের কথা— Idioms of Improvement: Vidyasagar and cultural encounter by Brian Hatcher। মনে পড়ল, এই বই প্রকাশের পরে-পরেই লেখক তো একবার এদেশে এসেও ছিলেন। বেশ কিছু সংবাদপত্রে সে-সব খবর পড়বার সুযোগ হয়েছিল আমার। ঈশ্বরচন্দ্র-পরিবারের উত্তরসূরী অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে, ‘বিদ্যাসাগর’ বিষয়ে এই সাহেব গবেষকের কথা। ফেলোশিপের টাকায় কেনা এক কাঁদি বইয়ের তালিকায়, Oxford University Press থেকে প্রকাশিত (১৯৯৬) ব্রায়ানের ওই বই আমার কাছেও আছে! তাছাড়াও বিদ্যাসাগর চর্চার বিভিন্ন ধারা নিয়ে লেখার সময় আমি উল্লেখ করেছি, তাঁর মূল্যায়নে ‘vernacularist’ বিদ্যাসাগরের নির্মাণ। (Brian A. Hatcher)

“রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি পেয়েছিলেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শুনেছিলাম, ওখানে নাকি একটি ‘Tagore Chair’ আছে, ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংযোগসূত্র হিসেবে।”

ব্রায়ানের মেইল আইডি পাওয়ামাত্র ভোলাদাকে জানালাম; এবং নেট ঘেঁটে বিশদে পেলাম তাঁর পরিচিতি— Assistant Professor of Religion and Humanities, Illinois Wesleyan University, USA; সেইসঙ্গে আবারও পড়ে নিলাম ওই বইতে তাঁর উৎসর্গপত্রটি—

To Alison Joy

আর এর ঠিক নীচেই রোমান হরফে দেওয়া

Sundar hridi-ranjan tumi nanadan-phul-har

tumi ananta nava-basanta antare amar

— Rabindranath Tagore

মনে পড়ল, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি পেয়েছিলেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শুনেছিলাম, ওখানে নাকি একটি ‘Tagore Chair’ আছে, ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংযোগসূত্র হিসেবে। পরে অবশ্য জানালাম যে, ব্রায়ান সাহেব ইলিনয়ের অন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ব্রায়ান এবং ডেভিড কার্লে দুজনেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাদ-প্রতিম অধ্যাপক ডিমকের স্নেহধন্য। কার্লে ইতিহাসবিদ হয়েও বিদ্যাসাগর বিষয়ে থিসিসের পরীক্ষক হতে নিমরাজি; অন্যদিকে প্রাথমিকভাবে কেমিস্ট্রির স্নাতক হয়েও, বিদ্যাসাগরের ওপর বই লিখে, তা প্রকাশও করেছেন ব্রায়ান সাহেব। ফলে আমার গাইড ভোলা দা বেশিটাই ঝুঁকলেন ব্রায়ান সাহেবের দিকে। (Brian A. Hatcher)

আমারও কেমন যেন একটা অনুভব হল যে, ওই হ্যাচার সাহেব যদি রাজি হন, তো আমার এই থিসিসের যথার্থ গতি হবে। মাস খানেকের মধ্যেই ভোলাদা জানালেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেকশন এবং সেই তরুণ সাহেব-স্কলার— দু’জনেই সম্মত হয়েছেন এ বিষয়ে। আর এও এক আশ্চর্য যে, এদেশের অন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট এসে পৌঁছনোর অনেক আগেই ভোলাদার কাছে খবর এল যে, ব্রায়ান সাহেবের রিপোর্ট এসে পৌঁছে গেছে। (Brian A. Hatcher)

“ব্রায়ানের পাঠানো নির্দেশনামা আমি যথার্থভাবে মেনেছি কীনা সে বিষয়ে বারে-বারে দেখে দিলেন আমার গাইড। ওই তিনমাস সময়ে যেভাবে পড়তে এবং লিখতে শিখলাম সেটাই হয়ে রইল আমার আজীবনের সঞ্চয়।”

ব্রায়ানের এই রিপোর্টই আসলে আমাকে সঠিকভাবে দায়িত্ববান করে তুলল গবেষণার কাজে। তিনটি রিপোর্টে সহজ অনুমোদন এলেও, ব্রায়ান অনুরোধ করলেন তাঁর নির্দেশিত বিষয়গুলির আর একটু রিভিউ করে তবে জমা দিতে। ভোলাদা বললেন এর নাম– ‘Adendum’; সেইমতো লেগে পড়লাম নতুন উদ্যমে। তিনমাস সময়। রিসার্চ ফেলোশিপের মেয়াদও শেষ হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই আমি শিখে ফেলেছি word file-এ type করে ফেলা। সেই সঙ্গে সাইবার ক্যাফে থেকে দুনিয়ার e-mail-ও। ফলে, যুক্তি দিয়ে লিখতে শেখার এই বোধহয় শুরু। (Brian A. Hatcher)

ব্রায়ানের পাঠানো নির্দেশনামা আমি যথার্থভাবে মেনেছি কীনা সে বিষয়ে বারে-বারে দেখে দিলেন আমার গাইড। ওই তিনমাস সময়ে যেভাবে পড়তে এবং লিখতে শিখলাম সেটাই হয়ে রইল আমার আজীবনের সঞ্চয়। সংশোধিত থিসিসটি ব্রায়ানের কাছে আর পাঠাতে হবে না জেনেও কিন্তু সংশোধন করে, তবেই জমা গেল সে থিসিস; মাসদুয়েক বাদে খবর এল যে, আমি ডক্টরেট হিসেবে অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছি। ব্রায়ানকে সে খবর বিশ্ববিদ্যালয় মারফৎ জানানো হল কী না জানি না, তবে আমি তাঁকে নিঃসঙ্কোচে ই-মেল করলাম। (Brian A. Hatcher)

পর্ব চার

এরপর শুরু হল ব্রায়ানের সঙ্গে মেল-মাধ্যমে আমার যোগাযোগ; সে এক অসাধারণ পর্বই বটে। আত্মজনেদের মধ্যে কেউ ভাবলেন, আমি বোধহয় এবার পোস্ট ডক্টরেট করব; কেউ ভাবলেন, ব্রায়ানের সঙ্গে যোগাযোগ মানেই আমেরিকা যাওয়ার তোড়জোড়; অন্যদিকে আমার অনুরোধে, বিদ্যাসাগরের কোন দিকটি নিয়ে আমি আরও পড়াশোনা করতে পারি, সে ব্যাপারে ব্রায়ানও কিছু দিশা দিলেন। ফেলোশিপ শেষ হতে কলেজে যোগ দিতে আরও সঙ্কট দেখা দিল। একটা বিষয় নিয়ে একমুখীন পড়াশোনা যাকে বলে হায়ার স্টাডিজে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে, তখন আবার নতুন করে মন বসছে না সিলেবাস ধরে খুচরো-খুচরো পড়ানোয়; ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করছে বিভিন্ন লাইব্রেরির খোলা চত্বরে। (Brian A. Hatcher)

“কত বছর পরে তা আর মনে নেই; তবে তার মধ্যে আমার দু-দুবার বাড়ি বদলে গেছে। নতুন করে আবার অভ্যস্ত হয়ে গেছি কলেজ এবং সাহিত্যশ্রমের সেই পুরনো রুটিনে; হঠাৎই ফেসবুকে দেখি যে, তিনি কলকাতায় এসেছিলেন।”

আবার ঝট করে ফিরতেও পারছি না, আমার নিজের পছন্দের সাহিত্যশ্রমে। বিদ্যাসাগরের ওপর লেখা-পড়া এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে-দিতে কবিতালেখার মনটা যে কোথায় পালাল কে জানে! ঠিক এমন এক সময় সাহিত্য অকাদেমির কলকাতা শাখা থেকে অনুরোধ এল মির্জা গালিবের ওপর পবন কুমার ভার্মার লেখা ইংরেজি বইটি থেকে বাংলা অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য। (Brian A. Hatcher)

এ-ও এক বীক্ষণ; সে সময়কার সমাজ ও রাষ্ট্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে গালিবের অবস্থান; উপরি পাওনা হল, গালিবের উর্দু শায়েরগুলির ইংরেজি তর্জমা থেকে বাংলা করা। গালিবে আচ্ছন্ন হয়ে কাজটা করে যেন মুক্তি স্নান হল। আমি আবার কবিতায় ফিরলাম এবং মনে মনে বিদায় নিলাম ঈশ্বরচন্দ্রের কাছ থেকে। তবে পদ্য বা গদ্য যাই লিখতে লাগলাম, সবেতেই মনে পড়তে লাগল— ‘জল পড়ে/ পাতা নড়ে’ এবং তা এক অনমনীয় তেজ ও সুকুমার হৃদয়বৃত্তির কারণে। (Brian A. Hatcher)

আরও পড়ুন: যদি নির্বাসন দাও: কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর

পর্ব- ৫

যোগাযোগের বহর ক্ষীণ হয়ে এলেও ব্রায়ানকে যে ভুলে গেলাম, এমন নয়। তবে সে সময়কার ই-মেল হ্যাকড হয়ে যাওয়াতে একেবারে লোপাটই হয়ে গেল ব্রায়ানের সঙ্গে যাবতীয় যা যোগাযোগ এবং সেসবের ধারাবাহিক নথি। ই-মেল আইডিটি খাতায় লেখা ছিল বলে তা হারাতে হয়নি এই যা! কত বছর পরে তা আর মনে নেই; তবে তার মধ্যে আমার দু-দুবার বাড়ি বদলে গেছে। নতুন করে আবার অভ্যস্ত হয়ে গেছি কলেজ এবং সাহিত্যশ্রমের সেই পুরনো রুটিনে; হঠাৎই ফেসবুকে দেখি যে, তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। না, ব্রায়ানের ফেসবুক একাউন্ট নেই; অন্যেরা আপলোড করেছে তাঁর ফোটো। কী এক অধিকারবোধে শুরু হল ছটফটানি। মেল করলাম ব্রায়ানকে। উত্তর এল। আপনজনের মতো কী সুন্দর তাঁর সেই চিঠির বয়ান। (Brian A. Hatcher)

আরও কয়েক বছর পরে জানলাম, ব্রায়ান আবার কলকাতায় আসছেন, কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিতে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি তখন অন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও বড় পদে যোগ দিয়েছেন। তাঁর পরিচিতিতে লেখা আছে Packard Chair of Theology at Tufts University, where he is also Professor and Chair of the Department of Religion। (Brian A. Hatcher)

গুগুল সার্চ করে আগে যেসব নথি তাঁর সম্পর্কে ছিল, এখন সে সব বদলে গেছে। বিদ্যাসাগরের ওপর আরও দুটি বই বেরিয়েছে তাঁর। কার্মাটাঁর ঘুরে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা Vidyasagar: The Life and After-life of an Eminent Indian বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমিও তো সেখানে গিয়েছি; কিন্তু আমার দেখা তো একেবারে ভিন্ন। যে-কোনও বিষয়কে গবেষণাধর্মী উপাদানের ছাকনিতে ছেঁকে তুলতে তাঁর তো জুড়িমেলা ভার। সেইসঙ্গে সেই বিনয় ঘোষের বলে যাওয়া কথাটি- ‘বিদ্যাসাগর তন্ময়তা’— ব্রায়ানের ক্ষেত্রে এ যেন একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। (Brian A. Hatcher)

“এশিয়াটিক সোসাইটির সেমিনারে যেতে না পারলেও, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেমিনারটিতে যাওয়ার সুযোগ হল। প্রায় কুড়ি বছর আগে ই-মেল মারফৎ পরিচিত হওয়া এক স্কলারকে এই প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম।”

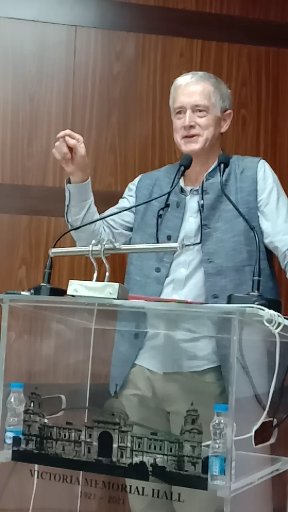

এশিয়াটিক সোসাইটির সেমিনারে যেতে না পারলেও, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেমিনারটিতে যাওয়ার সুযোগ হল। প্রায় কুড়ি বছর আগে ই-মেল মারফৎ পরিচিত হওয়া এক স্কলারকে এই প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম; সেমিনার শেষ হতে চা-চক্রে যোগ দিয়ে ব্রায়ানের কাছে গিয়ে পরিচয় দিতেই সুন্দর করে হেসে বললেন, “at last!’। অত্যন্ত মিতভাষী, অভিজাত কিন্তু হার্দিক এক মানুষ। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আমার টুকরো লেখাগুলির একটি সংকলন করার কাজে হাত দিয়েছি শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন, ‘অপেক্ষা করব’, ব্যাস আর কী যোগাযোগ হারায়! নিয়মিত ই-মেল এবং বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যে নানান আলোচনা তা আসলে নিজেদের অবস্থানকেই স্থির করে। ব্রায়ানের অনুরোধে আমার লেখা অন্য একটি গবেষণাধর্মী বই ‘কবি কৃষ্ণকুমারীঃ দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ’ বইটি তাঁকে তাঁর বাড়ির ঠিকানায় পাঠাতেই, সে কী উচ্ছ্বাস। (Brian A. Hatcher)

পারিবারিক সূত্রে পাওয়া যাবতীয় যা-তথ্য খুঁজে পেতে বইটি লিখেছিলাম; ব্রায়ান ভাবতেই পারেননি যে, কোনও সংস্থার আর্থিক অনুদান ছাড়াই এ-কাজটা আমি প্রায় দশবছর ধরে করেছি নিজের তাগিদে। তাঁর নিজের বাড়ির বইয়ের তাকে সেই বই সাজিয়ে, ফোটো তুলে পাঠালেন ব্রায়ান। তাঁর এই স্বীকৃতি আমাকে আরও একবার দায়িত্ববান করে তুলল। (Brian A. Hatcher)

২০০০ সালে প্রকাশিত ‘শতাব্দীর মূল্যবোধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ বইটির পুনঃপ্রকাশকালে সেটি আমি উৎসর্গ করলাম ব্রায়ানকে; আমার এই ইচ্ছায় সম্মতি জানালেন ব্রায়ান। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে ব্রায়ানের লেখালেখি নিয়ে সমস্ত খবর আমি রাখতাম; বিস্মিত হয়ে দেখেছি কলকাতায় নতুন করে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙায় তাঁর মুখর প্রতিবাদ এবং যুক্তির বাঁধুনি; বাংলা সংবাদপত্রে তাঁর একটি লেখার মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে আমার চিঠি প্রকাশ পেলে, তারও অকপট উত্তর ছাপা হল ব্রায়ানের কলমে। সব থেকে খুশি হলাম যখন জানলাম যে, ব্রায়ান আবার আসছেন ২০২২ নাগাদ। মনে-মনে ঠিক করে রাখলাম যে, একটি অনুষ্ঠান করে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা, এবং তাঁকে উৎসর্গ করা আমার বইটি সরাসরি তাঁর হাতে তুলে দেব। কিন্তু বিধি বাম! (Brian A. Hatcher)

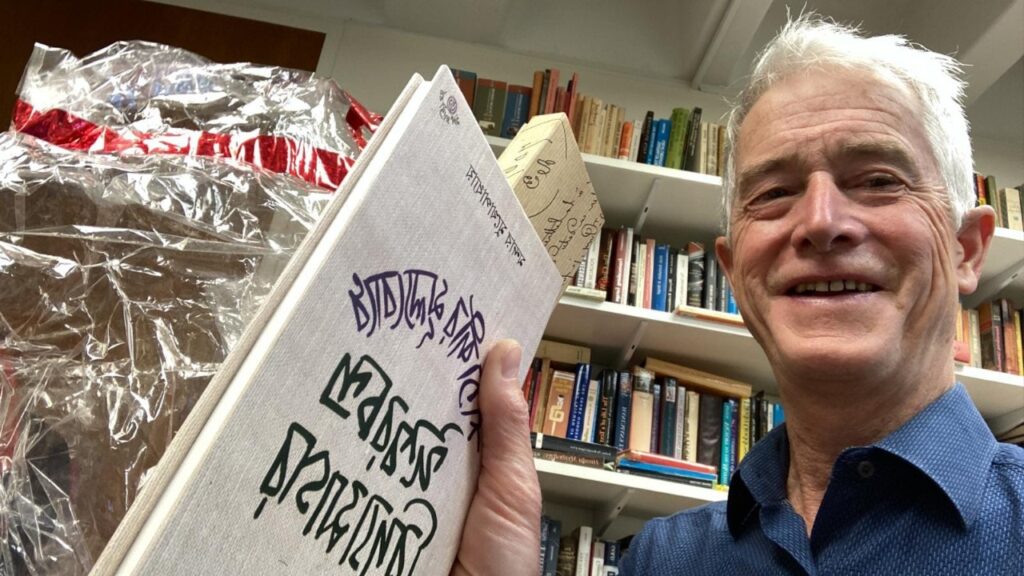

দে’জ প্রকাশনীর সুবর্ণ জয়ন্তী সংস্করণ হিসেবে, প্রকাশনা দপ্তরেই যখন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল, ব্রায়ান জানালেন যে, তিনি নিজে আসতে না পারলেও ব্রায়ানের প্রতিনিধি স্বরূপ, কলকাতাবাসী তাঁর এক ছাত্র অনিকেত দে ওই অনুষ্ঠানে আসবে। অন্যান্যদের সঙ্গে অনিকেতও থেকে গেল পুরো অনুষ্ঠানটাতেই। ফিরে গিয়ে ব্রায়ানের হাতে অনিকেত সেই বইটি দিতেই বই সমেত ফোটো এল। বিদ্যাসাগরে আমার এই ডুব দেওয়াকেও এভাবেই স্বাগত জানালেন ব্রায়ান। (Brian A. Hatcher)

“ইতিমধ্যেই জানতে পারলাম যে ২০২৩ সালে ব্রায়ান হ্যাচার যৌথভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের স্ত্রীর নামাঙ্কিত ‘দিনময়ী দেবী’ পুরষ্কার পেয়েছেন যৌথভাবে; মেল করে তাঁকে জানালে যথারীতি তাঁর লাজুক এবং বিনত জবাব, ‘সে তো অনেকদিন হয়ে গেল’!”

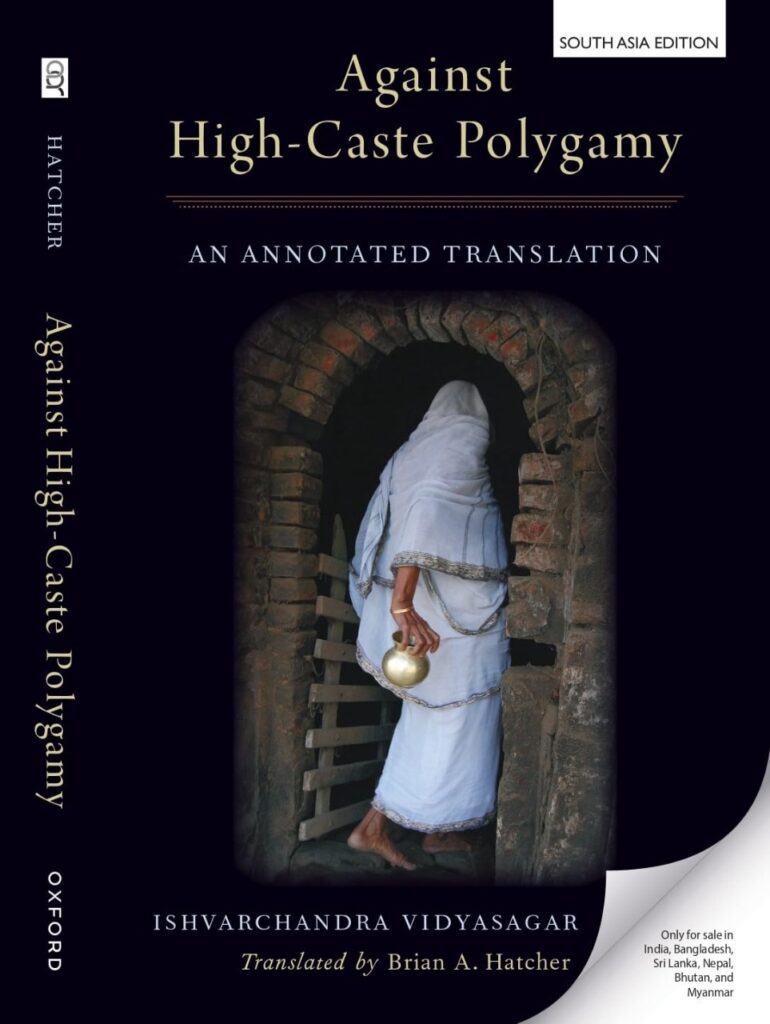

এর পর শুরু হল তাঁর নানা খোঁজ। বিশেষত, আমি যে এদেশী এক সাবেক কুলীন বাড়ির মেয়ে, একথা জানার পর থেকেই। ব্রায়ান তখন ডুবে আছে বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহ নিয়ে লেখা বইটিকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করে আর একটি বই লেখায়। ফলে হিন্দু, ব্রাহ্মণ এবং বিধবা— এই তিনটির অবস্থানই তাঁকে যাচাই করে বুঝতে হবে। আর সে বোঝা একেবারে প্রচ্ছদের ফোটো থেকে শুরু হয়ে, শেষ পৃষ্ঠা অবধি। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কী সাঙ্ঘাতিক তাঁর আধিপত্যবোধ এবং নিপুণ যত্নের আয়োজন। (Brian A. Hatcher)

ইতিমধ্যেই জানতে পারলাম যে ২০২৩ সালে ব্রায়ান হ্যাচার যৌথভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের স্ত্রীর নামাঙ্কিত ‘দিনময়ী দেবী’ পুরষ্কার পেয়েছেন; মেল করে তাঁকে জানালে যথারীতি তাঁর লাজুক এবং বিনত জবাব, ‘সে তো অনেকদিন হয়ে গেল’! গত বছর তাঁর সেই বহু আকাঙ্খিত বই Against High Cast Polygamy: Author Ishvarchandra Vidyasagar and Translated with Commentary by Brian A. Hatcher– প্রকাশ পেলেও, তিনি আমাকে কিছুই জানাননি। বিদেশবাসি এক পরিচিত বিজ্ঞানী হৈ-হৈ করে জানাল যে, ওই বইয়ের মুখবন্ধে আরও একজনের সঙ্গে, ব্রায়ান নাকি উল্লেখ করেছে আমার নামও। ব্রায়ানকে জানাতেই তিনি লিখলেন, ‘তোমার সাহায্য, আমার ওইটুকু নামোল্লেখের থেকে অনেক বেশি’। মনে পড়ল, সেতু বন্ধনে কাঠবিড়ালীর কথা। (Brian A. Hatcher)

আরও পড়ুন: কলেজস্ট্রিট: সুরক্ষা দেবতার সন্ধানে

পর্ব- ৬

বিদ্যাসাগর পরিক্রমায় এসে, তাঁর ভাবনায় আজ একই সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীন archeology-ecology-architecture। দীর্ঘ সময় ধরে এ বিষয়ে ক্রমাগত কাজ করেও তিনি আজও জানেন না যে, এই পথের শেষ কোথায়; শুধু জানেন যে ‘বীণার তারটি বেঁধে রাখতে হবে’। সেখানে অপেক্ষাই যেন শেষ কথা। (Brian A. Hatcher)

ছবি ঋণ: লেখক

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আড্ডা আর একা থাকা,দুটোই খুব ভাল লাগে।

লিখতে লিখতে শেখা আর ভাবতে ভাবতেই খেই হারানো।ভালোবাসি পদ্য গান আর পিছুটান। ও হ্যাঁ আর মনের মতো সাজ,অবশ্যই খোঁপায় একটা সতেজ ফুল।