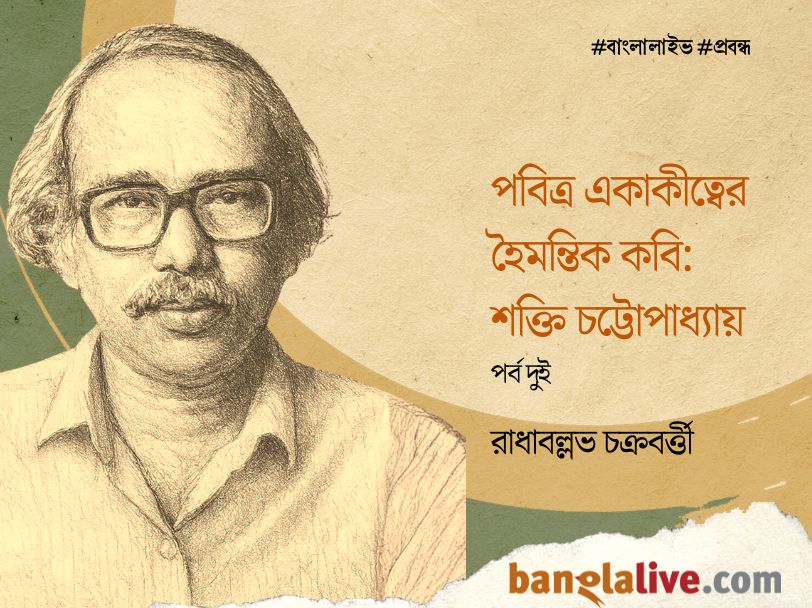

(Shakti Chattopadhyay)

এই প্রবন্ধের পূর্বের পর্বটিতে শক্তির কবিতায় একাকীত্ব এবং তার সম্ভাব্য দিকগুলি এবং নির্দিষ্ট নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আলোচনায় চেষ্টা করা হয়েছিল, যেখানে হেমন্ত ঋতুর স্বভাবগত মিল বজায় রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। শক্তি এবং তাঁর কবিতায় হেমন্ত ঋতুর উপস্থিতি এবং সেই ঋতুর বহুমুখী অবস্থান একটি নির্দিষ্ট লেখায় ধরবার ক্ষমতা নেই। ফলত, এই পর্বে যে নির্দিষ্ট কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটি বাঙালি কবিতা-পাঠকদের কাছে অবিস্মরনীয় এবং প্রায় কিংবদন্তী। হেমন্ত ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই লেখাটি যেন মুখে মুখে ঘুরতে থাকে উদ্দিষ্ট পাঠকদের। কবিতাটির নাম— ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’ (Shakti Chattopadhyay)

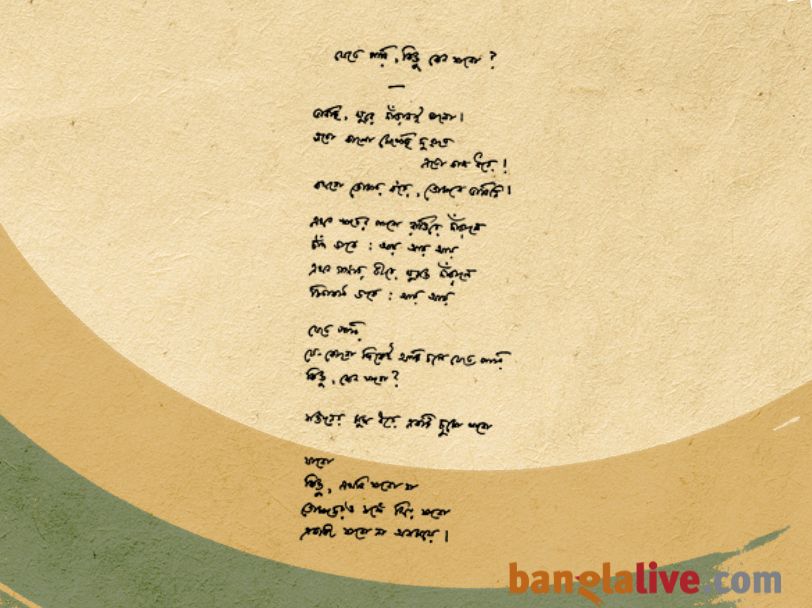

‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক/ তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন/ কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে/ ওই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি/ আমি দেখেছি, কেবল অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে/ বকের মতো নিভৃতে মাছ/ এমন অসম্ভব রহস্যপূর্ণ সতর্ক ব্যস্ততা ওদের—’ (Shakti Chattopadhyay)

আরও পড়ুন: পবিত্র একাকীত্বের হৈমন্তিক কবি: শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কবিতাটি শুরু হচ্ছে এবং এগোচ্ছে এইভাবে। এখানে কবি একজন ব্যক্তির উল্লেখ করছেন বা বলা ভাল ব্যবহার করছেন, যিনি সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিচিত মুখ। তাঁর পেশা আসলে আশা-নিরাশা বয়ে বেড়ানো ও নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়ার পেশা। তাঁর জীবিকা নির্ভর করে অন্যের জীবনের খবর পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে। এবার কথা হচ্ছে, এই ‘পোস্টম্যান’কি কেবলই একজন পোস্টম্যান? একজন ব্যক্তি? নাকি তার চেয়ে বেশি কিছু? (Shakti Chattopadhyay)

এখানে উল্লিখিত ‘হেমন্তের অরণ্য’(শুধুমাত্র হেমন্ত কথাটা ব্যবহার করলেন না) এবং ‘পোস্টম্যান’যেমন চিত্রকল্পের জন্ম দেয়, তেমনই রূপক হয়ে ওঠে কবিতা ও কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কারণে। এই ‘হেমন্তের অরণ্য’এবং ‘পোস্টম্যান’শব্দগুলি পাশাপাশি রেখে দেখার চোখ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, আসলে উনি একটা কন্ট্রাডিকশন বিল্ড করতে চেয়েছেন। কীভাবে? (Shakti Chattopadhyay)

আমরা জানি, হেমন্ত শীতের সূচনা করে। আর শীত সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবনের শেষসীমা, সংকোচন, অবদমন এবং নীরবতার ইঙ্গিতবাহী; যা কিনা মৃত্যু, বিচ্ছেদ। অন্যদিকে, এই পোস্টম্যান কিন্তু আশার সঞ্চারক (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই)। এইবার যদি আমরা আমাদের মানসপটে উদ্দিষ্ট কবিতাটির শিরোনামটি চিত্রিত করি, তাহলে হয়তো চিত্রটি দেখব এরকম— একটি বিবর্ণ বা হলুদ হয়ে আসা বৃহৎ অরণ্য, সেখানে কেউই নেই, আর থাকলেও সবাই নীরব; সেই অল্প আলোয় আর্দ্র বৃহৎ অরণ্যে একজন ‘পোস্টম্যান’তার (যদিও কবিতায় ‘তাদের’কথাটা রয়েছে বহুবচনার্থে) ‘হলুদ ঝুলি’, যা কিনা ‘আবিল ভেড়ার পেটের মতন’, নিয়ে প্রবেশ করছে আর সেই ঝরে পড়া পাতার মৃদু মর্মরে নৈঃশব্দ্যের মাঝে শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে, অরণ্যের গভীর পর্যন্ত সেই শব্দের কম্পন প্রবেশ করছে এবং সেই ‘পোস্টম্যান’ যেন নতুনভাবে জেগে উঠছে— এইরকম ভাবলে খুব একটা ভুল বা মন্দ হয় বলে মনে তো হয় না! (Shakti Chattopadhyay)

যাইহোক, এই হলুদ রং আসলে সময়ের নিষ্পেষণের কারণে সৃষ্ট বিবর্ণতা, যা জেনারেশন বা প্রজন্মের ভাবনাকে তাড়িত করে।

‘আমাদের পোস্টম্যানগুলির মতো নয় ওরা/ যাদের হাত হতে অবিরাম বিলাসী ভালোবাসার চিঠি আমাদের/ হারিয়ে যেতে থাকে’

“এখানে তরুণ বা নবীনদের সঙ্গে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের মাঝে তফাৎ যেমন দেখাতে চাওয়া হয়েছে, তেমনই, উভয়ের মাঝে যোগসূত্রও কিন্তু রয়েছে। যে যোগসূত্রের নাম ‘ভালোবাসা’; যার অতন্দ্র প্রহরীর নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়।”

উদ্ধৃত লাইনগুলিতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ‘আমরা’ ও ‘ওরা’ এই ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন কথা হচ্ছে এই ‘আমরা’বা ‘ওরা’আসলে কে বা কারা? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি, এই ‘আমরা’হল কবি বা কবির প্রজন্মের মানুষ এবং তাঁদের বার্তাবাহক পোস্টম্যানরা; অন্যদিকে, ‘ওরা’হল নতুন প্রজন্ম, যৌবনের দূত যারা। এ তো চিরকালীন বাস্তব যে, পুরোনোদের একটা সময় নতুনদের জায়গা করে দিতে হয়, পুরোনোরা একটা সময় আশ্রয়দাতা থাকে না, বরং আশ্রিত হয়। এর মধ্যে একটা সময়ের প্রবহমানতা থাকে, অপ্রকাশিত অভ্যন্তরীণ দৈন্য থাকে। এখানে যেন তেমনই। তবে, এই পোস্টম্যান নিজেই সময়-এর প্রতীক ধরে নেওয়াই যেতে পারে। (Shakti Chattopadhyay)

এখানে তরুণ বা নবীনদের সঙ্গে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের মাঝে তফাৎ যেমন দেখাতে চাওয়া হয়েছে, তেমনই, উভয়ের মাঝে যোগসূত্রও কিন্তু রয়েছে। যে যোগসূত্রের নাম ‘ভালোবাসা’; যার অতন্দ্র প্রহরীর নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। (Shakti Chattopadhyay)

শক্তি দেখাতে চেয়েছেন, সব গেলেও মানুষের জন্য সৃষ্ট ভালবাসা অমলিন, অকৃত্রিম এবং অবিনাশী। তা কোনও প্রজন্ম বা সময়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না বা রাখা যায় না। তবে হ্যাঁ, সেই ভালোবাসায় মরচে পড়ে, দৈন্য আসে, ধুলো জমে, ক্ষয় হয়, কিন্তু তার অস্তিত্ব থেকেই যায়—

‘অবিরাম ভালোবাসার চিঠি…হারিয়ে যেতে থাকে’, কবি সেই কারণেই বলছেন— একটা সময় পৌঁছে নিজের নতুন করে পাওয়ার তো থাকে না, বরং হারিয়ে ফেলার থাকে, তবে অন্য একজন যে পায় বা পাচ্ছে, সেটা দু’চোখ ভরে দেখা এবং আনন্দ পাওয়ার থাকে শুধু। (Shakti Chattopadhyay)

‘আমরা ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি/ আমরা ক্রমশই চিঠি পাওয়ার লোভে সরে যাচ্ছি দূরে/ আমরা ক্রমশই দূর থেকে চিঠি পাচ্ছি অনেক/ আমরা কালই তোমাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ভালোবাসা-ভরা চিঠি/ ফেলে দিচ্ছি পোস্টম্যানের হাতে/ এরকমভাবে আমরা যে-ধরনের মানুষ সে-ধরনের মানুষের থেকে/ সরে যাচ্ছি দূরে’

লাইনগুলি কী অসামান্য জীবনের পাঠ দেয়, সেগুলি পাঠ করে যথার্থ অনুধাবন করলেই খুব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। (Shakti Chattopadhyay)

এখানে কবি অনিশ্চিত প্রতিটি জীবনের সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা বিচ্ছেদের ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি এখানে বলতে চাইছেন, পৃথিবীর কোনও মানুষই ইপ্সিত সবকিছু একসাথে পায় না, আর পেলেও সেটা আজীবন ধরে রাখতে পারে না। সব ধরে রাখতে গেলে কিছু তো মুঠোর বাইরে বেরিয়ে যাবেই। এখানে অবশ্য মানুষের কথা রয়েছে। আমরা ভালবাসা খুঁজে বেড়াই জীবনভর; আর সেই ভালবাসা কোনও বিশেষ মানুষের কাছ থেকেই পেতে চাই মূলত; সেই ভালোবাসার মানুষটি আমাদের ঝঞ্ঝাময়, সঙ্কুল জীবনের আশ্রয় হয়ে উঠুক ও থাকুক সেটাই চেয়ে যাই আজীবন। (Shakti Chattopadhyay)

এর ভেতর যে শান্তি থাকে, তা ভাষায় প্রকাশ করবার মতো হয় না। তবে আমাদের কিছু স্বার্থ তো থাকেই এরকম ক্ষেত্রে— হয় আমরা যাদের ভালোবাসি, তাদের মতো নিজেদের গড়ে তোলবার চেষ্টা করি, অথবা, আমাদের মতন করে আমাদের ভালবাসার মানুষগুলিকে পেতে চাই বা গড়ে তুলতে চাই সময় ও অনুভূতির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যয়ের দ্বারা। কিন্তু, যখন দূরে চলে যাই, আমাদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বাড়লেও, মানসিক বা আত্মিক দূরত্ব যে কতটা বাড়ে, তা কিন্তু যথেষ্ট ভাবার বিষয়— ঠিক তাই, শক্তি লিখছেন, ‘আমরা যে-ধরনের মানুষ সে-ধরনের মানুষের থেকে/ সরে যাচ্ছি দূরে’

উপরিউক্ত লাইনে ‘যে-ধরনের’আর ‘সে-ধরনের’শব্দবন্ধ দু’টি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এক লাইন পিছিয়ে গেলে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লাইনগুলি— ‘আমরা ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি/

আমরা ক্রমশই চিঠি পাবার লোভে সরে যাচ্ছি দূরে/ আমরা ক্রমশই দূর থেকে চিঠি পাচ্ছি অনেক’ (Shakti Chattopadhyay)

‘আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে পাচ্ছি না আর/ বিকেলের বারান্দার জনহীনতায় আমরা ভাসতে থাকছি কেবলি/ এরকমভাবে নিজেদের জামা খুলে রেখে আমরা একাকী/ ভেসে যাচ্ছি বস্তুত জ্যোৎস্নায়’

লাইনগুলি পাঠকদের মনে একটা জার্কিং তৈরি করে। ভাবায়— আমরা অনেকেই অনেক সময় আমাদের কাছের মানুষদের বা প্রিয়জনদের খোঁজ নিই না, সেভাবে গুরুত্ব দিই না, অথচ সেই আমরাই উদগ্রীব হয়ে উঠি সেই মানুষদের খোঁজ বা হাল-হকিকত জানার জন্য, যখন তারা আমাদের ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে যায়; আমরা তখন একটা শূন্যতা অনুভব করি, আমরা তখন একটি বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই, সম্পর্কে ফিরে আসতে চাই।

‘এরকমভাবে আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি নিজেদের আহাম্মুক দুর্বলতা/ অভিপ্রায় সবই’ (Shakti Chattopadhyay)

এই লাইনে কবি মানুষের অন্য একটি স্বভাব বা ট্রেইট ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা যে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না, সে-কথাই লিখে জানাই, চিঠিতে জানাই; এই যে মানুষের সঙ্কোচভাব, মুখে এক কিন্তু অন্তরে আরেক কথা বা ভাব, সেটির বার্তা দেয় এই লাইনটি। (Shakti Chattopadhyay)

‘আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে পাচ্ছি না আর/ বিকেলের বারান্দার জনহীনতায় আমরা ভাসতে থাকছি কেবলি/ এরকমভাবে নিজেদের জামা খুলে রেখে আমরা একাকী/ ভেসে যাচ্ছি বস্তুত জ্যোৎস্নায়’

আরও পড়ুন: বিস্মৃত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

এখানে শক্তি একটি formless body-র ধারণা দিচ্ছেন। এখানে শক্তি শরীর নয়, শরীরের ভেতর আরেক শরীর, অর্থাৎ, জীবাত্মার কথা বলছেন। যা কী না গুঢ়, যা কী না স্পর্শাতীত। অথচ এর অস্তিত্ব তুমুলভাবে রয়েছে। এখানে ‘জামা খুলে রাখা’ অংশটিতে আসলে মরণশীল শরীরের অস্তিত্ব লোপের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন হয়তো। ঠিক তাই, ‘আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে’ পাচ্ছেন না আর কবি বা যেকোনও মানুষ তখন। (Shakti Chattopadhyay)

পরের প্রতিটি লাইন এই ভাবনার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে বলে মনে করা যায়। একইসাথে এই পার্থিব জগতের ক্রমহ্রাসমান যোগাযোগ এবং ক্রমবর্ধমান বিভাজন, বিচ্ছেদ, অপূরণীয় হতাশার কথা ব্যক্ত করছে। (Shakti Chattopadhyay)

কয়েকটি লাইন পড়া যাক—

‘অনেকদিন আমরা পরস্পর পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি/ অনেকদিন আমরা ভোগ করিনি চুম্বন মানুষের/ অনেকদিন গান শুনিনি মানুষের/ অনেকদিন আবোল-তাবোল শিশু দেখিনি আমরা’ (Shakti Chattopadhyay)

কবিতাটি আরও যত এগিয়ে যাচ্ছে সমাপ্তির দিকে, সেটি ক্রমশ যেন গভীরতর ও রহস্যময় হয়ে উঠছে।

‘আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে’— এই লাইনের ‘অরণ্য’ কী? এর বৈশিষ্ট্যই বা কী?

তার উত্তরে পরের লাইনটি দেখা যেতে পারে—

‘অমর পাতার ছাপ যেখানে পাথরের চিবুকে লীন’— এটি হয়তো কল্পনার জগৎ, যেখানে পাথরের ওপর ব্যক্তিসত্তা আরোপিত হয়, যেখানে ‘অমর পাতার ছাপ… লীন’হতে পারে। হয়তো এ-জগৎ কবির জগৎ, একান্ত কল্পনারই জগৎ। মৃত্যুর জগৎ নয় কি?

‘তেমনই ভুবনছাড়া যোগাযোগের দেশে ভেসে চলেছি কেবলই—’ (Shakti Chattopadhyay)

‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক/ তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছে ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন/ কতকালের পুরনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছ অই/ হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি’

‘ভুবনছাড়া যোগাযোগ’ কথাটি অত্যন্ত অর্থবহ— কেন না, মৃত্যুর জগতের সাথে আমাদের এই বসবাসের জগতের কোনও যোগাযোগ থাকে না, কিন্তু উপস্থিতি স্বমহিমায় থাকেই।

এরপর কবিতায় রিফ্রেইন এলেও, খুব সূক্ষ্মভাবে শক্তি একটি শব্দের বদল ঘটিয়েছেন, যেটি কী না কবিতার ভাব এবং মাত্রার দিকবদল করে দিয়েছে।

‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক/ তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছে ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন/ কতকালের পুরনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছ অই/ হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি’ (Shakti Chattopadhyay)

প্রথমে যখন লাইনগুলি লিখেছিলেন শক্তি, সেখানে ‘এই’ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন; ‘এই অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি’।

শেষে এসে ‘অই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি’ করে দিলেন। নেহাতই কবির খেয়াল তা কিন্তু মোটেও নয়। বরং, ‘এই’ এবং ‘অই’ শব্দদুটো দিয়ে কাছের এবং দূরের সম্পর্কটি নির্দেশ করে দিলেন, ইংরেজির This আর That-এর মতো।

‘একটি চিঠি হতে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল/ একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি’ (Shakti Chattopadhyay)

আরও পড়ুন: “আমরা পারিব, যদি খুঁজি”: শতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক

শেষের দুটি লাইন প্রায় পুনরাবৃত্তি করছে পূর্বে আলোচিত ভাব ও কথাগুলির। যেখানে ‘চিঠি’ শুধুমাত্র একটি জড়বস্তু নয়, বরং চলমানতার প্রতীক। এখানে একটি বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগ করা হয়েছে: লক্ষণা; যাকে ইংরেজিতে synechdoche বলা হয়ে থাকে। যা আসলে একটি অংশের দ্বারা সম্পূর্ণ কোনও কিছুকেই বোঝায়। এখানে এই ‘চিঠি’ আসলে মানুষ, এবং মানুষের বিবর্তিত সম্পর্ককে বোঝাচ্ছে। (Shakti Chattopadhyay)

আর শেষ লাইন সকল পরিবর্তনশীলতার মাঝে বেঁচে থাকা এক শাশ্বত, নীরব কিন্তু বর্তমান এক অবস্থান ও অস্তিত্বকে বোঝাচ্ছে, যা গভীরে চলে যাওয়া শিকড়ের কারণে স্থানু হয়ে থাকাকেই বোঝাচ্ছে।

এভাবেই শক্তি তাঁর কবিতায় প্রেম, নৈঃশব্দ্য, হিরন্ময়তা, পবিত্রতা ও হেমন্ত ঋতুর জয়গান গেয়ে গেছেন বা লিখে গেছেন…

ডিজিটাল ও মুদ্রিত মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কবিতা লেখার একটি চেষ্টা রয়েছে। সম্প্রতি যোগ হয়েছে কোনও একটি বিষয়ের ওপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনাচিন্তা প্রকাশের একটি চেষ্টা। এর বাইরে বিশেষ কী আর পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে, সত্যিই জানা নেই।