ষাটের দশকের সেই দিনগুলো… সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা “ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত” কবিতার কলি তখন আমাদের মুখে মুখে ফিরছে। মন্ত্রের মত উচ্চারণ করি,

“প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য

ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,

চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য

কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।”

আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ক্লাসে পাঠ নেওয়ার পাশাপাশি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের মুখপত্র ‘কালান্তর’ পত্রিকাতে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করছি। কতই বা বয়স! সবে কুড়ির কোঠায় পা। একটু আধটু রাইটার্স বিল্ডিং বা অধিবেশন চলাকালীন বিধানসভায় যাচ্ছি। যতটা না খবর লিখতে, তার চেয়ে ঢের বেশি খবর বুঝতে। সঙ্গে কখনও থাকতেন চিফ রিপোর্টার চিত্তপ্রিয় রায়, কখনও বা তৃপ্তি গুহর মত কোনও অভিজ্ঞ সাংবাদিক!

সেদিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে আমার।

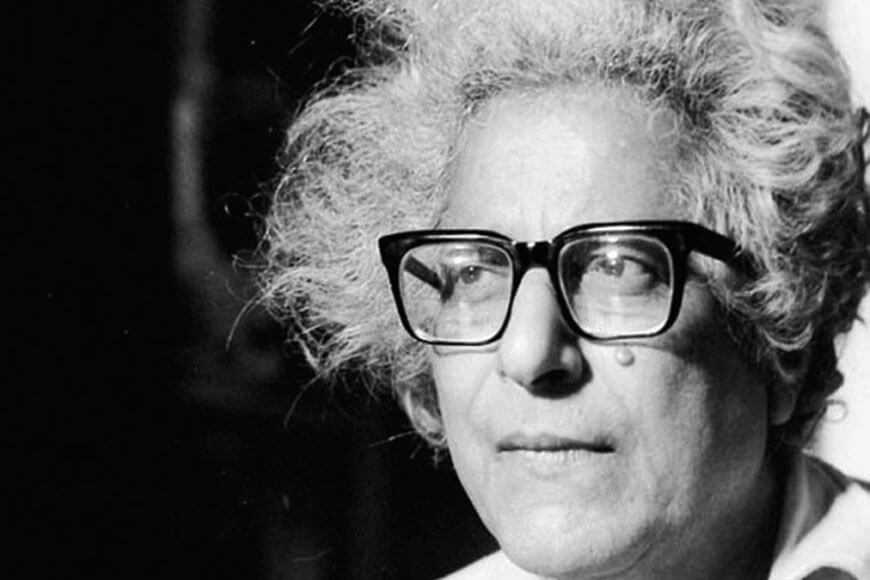

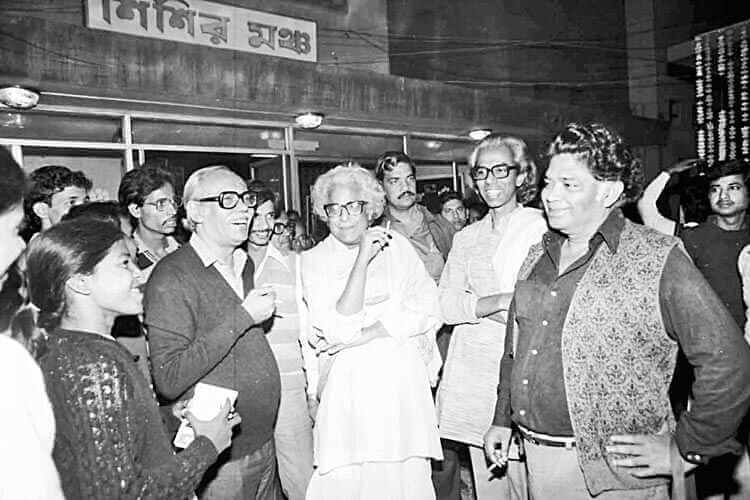

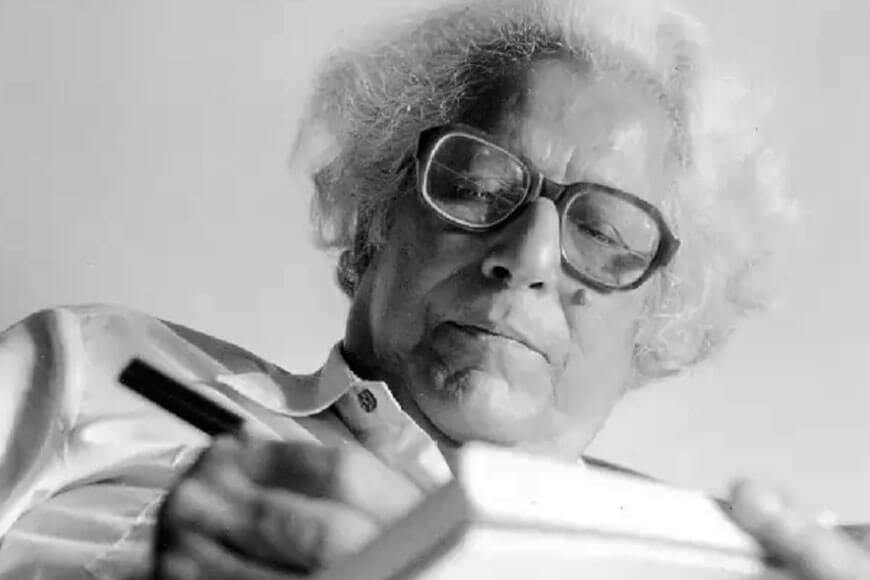

কালান্তরের ছোট্ট অফিসে ঘেঁষাঘেষি করে বসে টেলিপ্রিন্টারে আসা খবর বাছাই করছি। হঠাৎই চড়া রোদে তেতেপুড়ে অফিসে হাজির কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ছিপছিপে সুদর্শন চেহারা, একমাথা এলোমেলো ঝাঁকড়া নুনমরিচ চুল, পরনে গেরুয়া রঙের ঝোলা পাঞ্জাবি, মুখে স্মিতহাসি। খুব সম্ভবত তখন ওঁর বয়স মধ্য চল্লিশে। এক তরুণ সহকর্মী আমার হাত ধরে টেনে হাজির করাল কবির সামনে। বলল, “সুভাষদা এই হল আলপনা, আমাদের আপিসের সবেধন নীলমণি, একমাত্র মহিলা সাংবাদিক আর আপনার কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত।” সে কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন সুভাষ। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, “তাই নাকি?” যেন ‘পদাতিক’-এর কবির অনুরাগী হওয়া এক ভারি আশ্চর্য ঘটনা! তারপরেও কাজের সূত্রে বহুবার ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে সভাসমিতিতে, কবিতার আসরে, কফিহাউসের আড্ডায়, এমন কি পথেঘাটেও। কোনওবারই কবির সস্নেহ সহাস্য সম্ভাষণ থেকে বঞ্চিত হইনি। যখনই দেখা হয়েছে, ডেকে কথা বলেছেন, কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। কাগজের আপিসে সেদিনের সেই স্বল্প আলাপচারিতার কথা ভোলেননি দেখে প্রতিবারই বিস্মিত হয়েছি। কবির সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়েছি।

ইতিমধ্যে শারীরিক কারণে সাংবাদিকতা ছাড়তে হল। আমার চিকিৎসক বাবা জানালেন ও পেশার ধকল আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। দু’তিন বছর সময় লাগল সুস্থ হতে। শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিলাম দক্ষিণ কলকাতার নামকরা স্কুল সাউথ পয়েন্টে। সত্তরের দশকে একেবারে প্রথম দিকে আমার বিয়ে হল সাংবাদিক শংকর ঘোষের সঙ্গে। বিয়ের পর জানলাম শংকর আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গতার নানা কথা। তবে বিবিধ কারণে, পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় ওঁদের মধ্যে তখন আর প্রাত্যহিক যোগাযোগ ছিল না। যদিও মনের অন্তঃস্থলে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, আস্থা, শ্রদ্ধা ছিল অটুট।

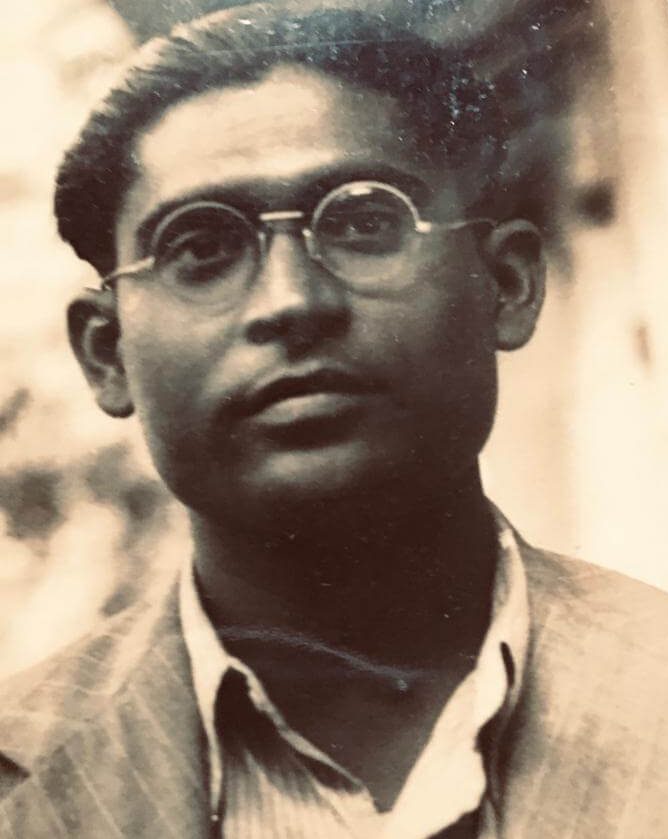

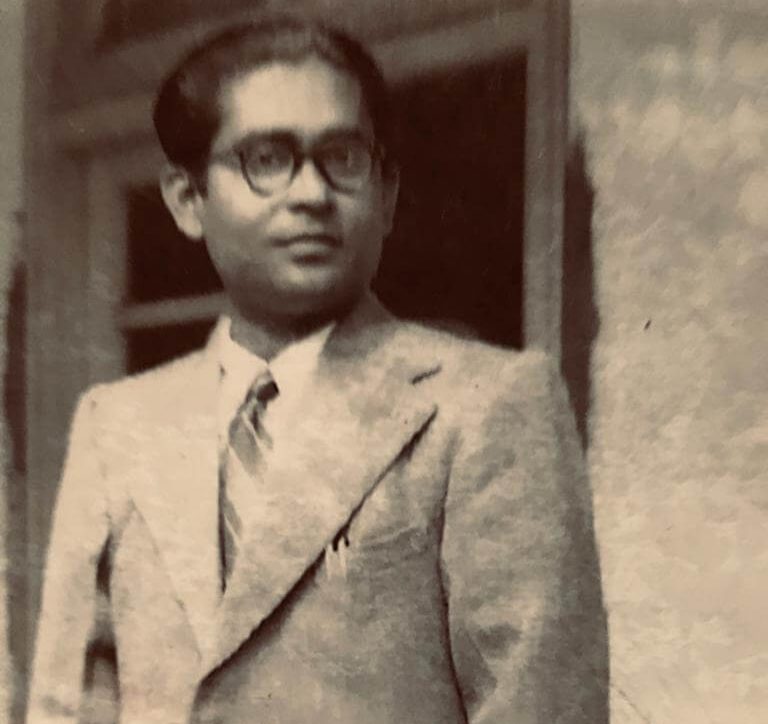

শংকরের দশ বছর বয়সে ওঁর বাবা অকালে মারা যান। শংকরের দিদিমা তাঁর বিধবা কন্যা ও তার নাবালক সন্তানদের নিয়ে কলকাতার পাট চুকিয়ে খুলনাতে চলে গেলেন। সেখানে মামার সংসারে শংকরের বড় হয়ে ওঠা। চল্লিশের দশকে আইএ পাশ করার পর কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। ইচ্ছা ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি। তখন ওখানে ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়তে মাসে ষোলো টাকা বেতন দিতে হত। অত টাকা দেওয়ার সাধ্য ছিল না। অগত্যা হেদোর পাশে স্কটিশ চার্চ।

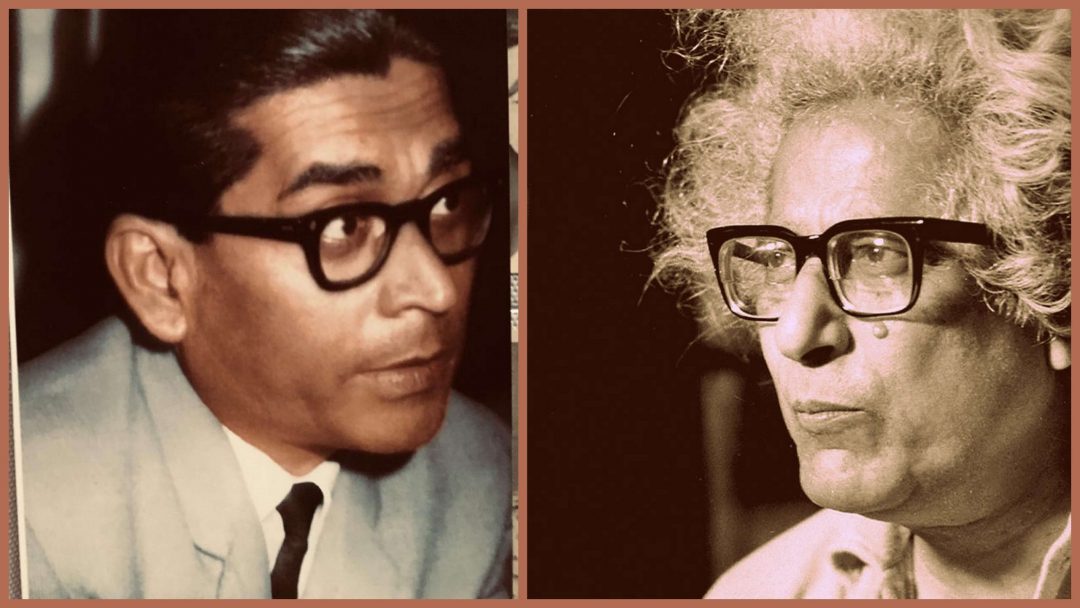

কলেজেই বন্ধুত্ব হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ক্লাসের সব ছেলেই নতুন। এদের মধ্যে একাংশ ছিল ওই কলেজেরই পুরনো ছাত্র, যারা স্কটিশ থেকেই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বিএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। অন্য ভাগটা ছিল মফসসল বা কলকাতারই অন্য কলেজ থেকে পাশ করে ভর্তি হওয়া নতুন কিছু ছাত্র। এই দ্বিতীয় দলের একজন সম্বন্ধে শংকরের কৌতুহল হল। এক মাথা ঝাঁকড়া অবিন্যস্ত চুল, বড়ো বড়ো চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, খাড়া নাক। খোঁজখবর করে জানতে পারলেন ছেলেটির নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষ কলেজ থেকে স্কটিশে এসেছে দর্শনে অনার্স নিয়ে বিএ পড়তে। আর তার আর একটি বড় গুণ- সে কবিতা লেখে।

এদিকে, আশুতোষ কলেজ থেকে আর একজনও পড়তে এসেছিলেন স্কটিশে। তিনি কবিশেখর কালিদাস রায়ের পুত্র ভবভূতি রায়। সুভাষ ও ভবভূতি দু’জনেই মিত্র ইনস্টিটিউশন ইস্কুলের সহপাঠী। সেখান থেকে আশুতোষ, তারপর স্কটিশ। অনেকদিনের যোগাযোগ। ভবভূতির হাতে পয়সা থাকত। তিনি বন্ধুবান্ধবদের চা খাওয়াতেন, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে চপও। শংকরও কী ভাবে যেন ওই দলে জুটে গিয়েছিলেন। শংকরের বই পড়ার নেশা সেই ছেলেবেলা থেকে। হাতখরচের সামান্য পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনতেন। শুনলেন, বাবার সুবাদেই বোধহয় ভবভূতির বইপাড়ায় বেশ জানাশোনা-আনাগোনা। কমিশনে বই কিনে দিতে পারতেন! একবার মাত্র সাড়ে তিন টাকায় মর্ডান লাইব্রেরি জায়েন্টের ‘বেসিক রাইটিংস অব সিগমণ্ড ফ্রয়েড’ কিনিয়ে দিয়েছিলেন ভবভূতি! তবে সে বইয়ের জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে শংকরকে কিঞ্চিৎ তিরস্কারও শুনতে হয়েছিল বৈকি।

ভবভূতি পরে রেলের মস্ত অফিসার হন। তারপর অমৃতবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের অফিসার ও আরও পরে দৈনিক বসুমতী কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বিয়ের পরে আমিও দেখেছি ওঁকে ছুটির দিনে আমাদের বাড়িতে আসতে- শংকরের সঙ্গে আড্ডা দিতে। সুভাষের আর এক বন্ধু, রমাকৃষ্ণ স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রায়ই আসতেন। যদিও তিনি আশুতোষ কলেজেই থেকে গিয়েছিলেন, স্কটিশে আসতেন স্রেফ আড্ডার লোভে আর সুভাষের টানে। ছাত্রাবস্থায় ‘পরিচয়’ পত্রিকায় একটি গল্প লিখে তিনি নাকি সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু লেখাতে তাঁর মনোযোগ ছিল না, সম্ভবত পড়াতেও নয়। গল্প করতে অসম্ভব ভালোবাসতেন সুভাষের এই অভিন্নহৃদয় বন্ধুটি। সত্তরের দশকে রমাকৃষ্ণের একমাত্র ছেলে নকশাল হয়ে গিয়েছিল আর তার কথা ভেবেই নাকি সুভাষ লিখেছিলেন ‘ছেলে গেছে বনে’।

কলেজে থাকাকালীনই সুভাষের কবি হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি ছিল, সে কথা আগেই বলেছি। কবিতা ভবন, ২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ – যেখান থেকে ত্রৈমাসিক ‘কবিতা’ পত্রিকা প্রকাশিত হত বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায়, সেখানে সুভাষের ছিল নিত্য যাতায়াত। সুভাষের মাধ্যমেই শংকর পরিচিত হন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখের কবিতার সঙ্গে। কবিতাকে ভালোবাসতে শেখেন।

শংকর নিজে স্বীকার করেছেন, যে সুভাষের প্রভাবেই তিনি ছাত্রাবস্থায় কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন। বন্ধুর সঙ্গে পার্টির একাধিক রাজনৈতিক সভাতেও গেছেন মাঝে মাঝেই। সুভাষ নিজেই কিন্তু তখন পার্টিতে নবাগত। কিন্তু তাতে কী? সুভাষের নাম তখন ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরত। যেহেতু দুই বন্ধুর বিষয় আলাদা ছিল, তাই কলেজের ক্লাসে বিশেষ দেখা হত না ওঁদের। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে দেখা হত বিডন স্ট্রিটের এক চায়ের দোকানে বা কলেজের কমনরুমে। মাঝে মাঝে কলেজের পরে সুভাষ শংকরকে দক্ষিণ কলকাতায় টেনে নিয়ে যেতেন। কলেজ থেকে বেরিয়ে দোতলা বাসে উঠে বসতেন। উত্তর কলকাতা থেকে বাস যেত দক্ষিণে লেক পর্যন্ত। বাসের ভাড়া ছিল তখনকার দিনের তিন পয়সা। দু’জনের পকেটের অবস্থাই এক, তাই ভাড়া যার যার তার তার। বাস থেকে নেমে হেঁটে লেকের পাড়ে কোনও একটা জায়গায় গিয়ে বসতেন দু’জনে। পকেটে দু’একটা বাড়তি পয়সা থাকলে চিনেবাদাম বা ঝালমুড়ি খেতেন আর গল্প করতেন। সুভাষ তখন থাকতেন লেক রোডে তাঁর দাদাবৌদির কাছে। কোনও কোনও দিন বন্ধুকে সে বাড়িতেও নিয়ে যেতেন।

সুভাষের প্রথম কবিতার বই “পদাতিক” তখন সবে বেরিয়েছে। সম্ভবত তখন বইটির দাম ছিল পাঁচসিকে। শংকরের মত গরিব ছাত্রের কাছে সেটা কিছু কম ছিল না। পয়সা জমিয়ে বইপাড়া থেকে কিনে ফেললেন সে বই। ওঁর কাছে শুনেছি, সব কবিতার অর্থ নাকি সে দিন ওঁর বোধগম্য হয়নি। তবে ছন্দ ও শব্দঝঙ্কারের জন্য অনেক কবিতা পড়তে ভাল লাগত আর বারবার পড়ে কন্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। কলেজ জীবনের কয়েক দশক পরেও কোনও কোনও দিন শংকরের মুখে শুনেছি,

“কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?

কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে”… বা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে লেখা

“ফুলগুলো সরিয়ে দাও

আমার লাগছে।

মালা জমতে জমতে পাহাড় হয়

ফুল জমতে জমতে পাথর।”

কলেজের পাট শেষ করে শংকর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ক্লাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলে পড়াশুনো শিকেয় উঠল। জাপান তখন গোটা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া দখল করে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে। কলকাতা শহরে বোমা পড়ার ভয়ে শহর ত্যাগ করছে মানুষজন। উত্তর কলকাতায় যে আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে শংকর পড়াশোনা করছিলেন, তাঁরাও বোমা-আতঙ্কে সপরিবার শহর ত্যাগ করলেন। শংকরকেও খুলনায় ফিরে যেতে হল। যুদ্ধ শেষ হতে ফিরে এলেন শংকর। এবার জীবিকার সন্ধানে। পড়াশুনোর পাট শেষ। বিধবা মা, পঙ্গু দিদি, ছোট দুই বোন, এক ভাই নিয়ে সংসার। সব দায়িত্ব শংকরের কাঁধে। খবরের কাগজে প্রথম চাকরি জুটল। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রুফ রিডার। তিন মাস পরে ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে যোগ দিলেন রিপোর্টার হিসেবে।

সুভাষ কিন্তু ইতিমধ্যে পার্টির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তবে কলম থেমে থাকেনি। সুভাষ এবং শংকর দু’জনেই তখন নিজের নিজের জীবন-বৃত্তে ভিন্ন পরিস্থিতির চক্রজালে ঘুরপাক খাচ্ছেন। বন্ধুত্বের বাঁধন আস্তে আস্তে ঢিলে হল। পঞ্চাশের দশকে শংকরকে কর্মসূত্রে দিল্লি চলে যেতে হল। ষাটের দশকে কলকাতায় ফিরে এলেও কী জানি কেন, সম্পর্কের সূত্রটাই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে শংকর কোনওদিন একটি কথাও বলেননি বা লেখেননি।

তারপর শুরু হল শংকর আর আমার বিবাহিত জীবন। বিয়ের মাসকয়েক পরের কথা। তখন লেক রোডে টাইমস অব ইন্ডিয়ার ভাড়া বাড়িতে থাকি। আমাদের বাড়ি থেকে হাঁটা পথের দূরত্বে শরৎ ব্যানার্জি রোড। সেখানেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাস। কী ভাবে কবি আমাদের আস্তানার খবর পেয়েছিলেন, আমার জানা নেই। এক রোববার সকালে সস্ত্রীক সুভাষ মুখোপাধ্যায় হাজির আমাদের বাড়ি!!!

সেই প্রথম গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার দেখা। শিশু সাহিত্যিক, অনুবাদক, বামপন্থী সমাজ সংস্কারক হিসেবে ওঁর পরিচিতি কিছু কম ছিল না সে যুগে।

‘কালান্তর’ মারফৎ আমাদের বিয়ের খবরও বোধ হয় অজানা ছিল না সুভাষের কাছে। আর তাই একটুও অবাক হলেন না বন্ধুর বাড়িতে আমাকে দেখে। দুই বন্ধুর হাবভাব দেখে বোঝার উপায় ছিল না, যে ওঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগ নেই। সেদিন তাঁদের আলাপনে উচ্ছ্বাস না থাকলেও, উষ্ণ আন্তরিকতা ছিল। আবার নতুন করে দুই বাড়িতে যাতায়াত শুরু হল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবে আমার সুভাষদা হয়ে উঠলেন, আজ আর মনে পড়ে না। গীতাদি তখন ওই অঞ্চলের দুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইস্কুল চালাতেন। মনে আছে লেক রোড থেকে নতুন ফ্ল্যাটে চলে আসার সময় আমাদের কিছু পুরনো আসবাবপত্র গীতাদির ইস্কুলের জন্য দিয়ে এসেছিলাম। খুব খুশি হয়েছিলেন গীতাদি। নিজেদের সঞ্চয় বলতে কবি দম্পতির প্রায় কিছুই ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, ইস্কুল চালানোর জন্য কিছু সরকারি অনুদান পেতেন আর বন্ধুবান্ধবরাও সাহায্য করতেন।

সুভাষদা-গীতাদি তিনটি কন্যা সন্তান দত্তক নিয়েছিলেন। আমরা যখন কবির বাড়িতে যেতাম, তখন ওরা তিনজনেই বেশ ছোট। বড় মেয়ে পুপে তখন সদ্য কিশোরী। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সতীকান্ত গুহ ছিলেন কবির গুণগ্রাহী। এছাড়া ব্যক্তিগত যোগাযোগও ছিল। পরবর্তীকালে পুপেকে তিনি তাঁর স্কুলে চাকরি দিয়েছিলেন। শেষের দিকে পুপের কাছেই সুভাষদা-গীতাদির খবর নিতাম। সেই পুপেও চলে গেল গত বছর।

কবি দম্পতি মহা পশুপ্রেমী ছিলেন। শরৎ ব্যানার্জি রোডের বাড়িতে কবিকে দেখেছি কুকুর-বিড়াল পরিবৃত অবস্থায়। ওই রাস্তার যত অসুস্থ, রুগণ, ক্ষুধার্ত কুকুরদের আশ্রয়স্থল ছিল এই মুখোপাধ্যায় নিলয়। বাড়িঘর অগোছালোই থাকত ওঁদের। চতুর্দিকে বইপত্র, ডাঁই করা খবরের কাগজ, গানের রেকর্ড, উপহার পাওয়া দুষ্প্রাপ্য ছবির সংগ্রহ, সবই ছড়ানো ছিটনো অবস্থায় পড়ে থাকত। তবু কী যে ভালো লাগত ও বাড়িতে যেতে! দেখেছি টেবিলের একপাশটিতে কাগজপত্র ছড়িয়ে সুভাষদা কবিতা লিখছেন। অন্যদিকে বসে গীতাদি কখনও ছুরি দিয়ে সবজি কাটছেন বা পরীক্ষার খাতা দেখছেন আবার কখনও বা ছোটদের জন্য গল্প-কবিতা লিখছেন। সুভাষদা যখন লিখতে বসতেন, তখন দেখেছি ওঁকে বিড়ি খেতে। ঠোঁটে চাপা বিড়ি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠত ছাদের দিকে…।

গীতাদির রান্নার শখ ছিল। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার কারণে বিদেশি রান্নায় তাঁর দক্ষতা ছিল। আজও মনে পড়ে, নতুন কোনও রান্নার কথা মাথায় এলে, চেখে দেখতে আমাদের দু’জনের ডাক পড়ত। আমি গীতাদিকে হাতে হাতে রান্নার জোগাড় গুছিয়ে দিতাম আর ওঁরা দুই বন্ধু চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিতে দিতে গল্প করতেন। রাজনীতি, সাহিত্য, নাটক, ক্রিকেট সবই ছিল ওঁদের আলোচনার বিষয়। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধেও সুভাষদা-গীতাদির আগ্রহ কিছু কম ছিল না। দেশিবিদেশি গানবাজনার দারুণ সংগ্রহ ছিল ওঁদের। দুই বন্ধু আড্ডা দিচ্ছেন, আমি আর গীতাদি, দু’জনে মিলে রান্না করছি, টেবিল সাজাচ্ছি, রেকর্ডে বাজছে বেঠোফেন কিংবা মোৎজ়ার্ট – কী অবিস্মরণীয় সব মুহূর্ত! আজও যেন কোহিনূরের মতো জ্বলজ্বল করছে আমার মনের শিসমহলে!

পেশা শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতা দিয়ে। পরে নামী ইস্কুলের বাচ্চাদের দিদিমণি। কিন্তু লেখা চলল। তার সঙ্গে রাঁধা আর গাড়ি চালানো, এ দুটোই আমার ভালবাসা। প্রথম ভালবাসার ফসল পাঁচটি বই। 'নানা রাজ্যের অন্নব্যঞ্জন', 'মছলিশ' আর 'ভোজনবিলাসে কলকাতা' অন্যতম।

19 Responses

Khub bhalo

চমৎকার লাগল’ ! আমার ছোটবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলে । আমার এর প্রিয় বন্ধু থাকত শরৎ ব্যানার্জি রোড়ের সেই বাডীতে যেখানে নীচে থাকতেন শ্রী সুভাস মুখোপাধ্যায় উপরে আমার School Diocesan এর বন্ধু । কত বার গিয়েছি । তাকিয়ে দেখতাম ঐ বিখ্যাত কবির বাডী । আলপনা খুব সুন্দর স্মৃতি চারন করেছ! ধন্যবাদ !

অসাধারণ আলপনা আন্টি । আমি ফিরে গেলাম সেই ষাটের দশকে । মানস চক্ষে সব হুবহু দেখতে পেলাম । খুব এন্জয় করলাম আরও লেখার আশায় রইলাম ।

Purono dine chole giychlam

Khub bhalo laglo.

Subrato Datta

মনি মুক্তের মতো দিনগুলো ॥ আরও লেখ ॥ আমরা সমৃদ্ধ হই ॥

ভারি সুন্দর লেখা। এই ব্যক্তিগত যোগাযোগ গুলো জানতে পারলে ওই সময়ের ইতিহাস আর ওই কবিতার পরিপ্রেক্ষিত আরো জীবন্ত হয়ে ওঠে।

Apurbo..eto sabolil o sundar lekha..porte shuru kore thamte parlam na…please keep it up..ei smriticharon toh ekta puro boi hishebe lekha uchit..

অপূর্ব । এমন প্রাঞ্জল, সরস পরিবেশন, কবির আজানা কথা, খুব উপভোগ করলাম।

খুব ভাল লাগল।

Bhishon bhishon bhishon bhalo laglo Aunty….purono din er ayk sundar chhobi apnar lekhaay phute utthecche….porte porte sei samay ta ke sparshe pelam

অসাধারন লেখাটা পরে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম 😊👍👌🙏

Apnar lekha chirokal mugdho kore….ajo tar kono byaktikrom nei….aymon korei apnar kolom er jaya-jaatraa abyahoto thaak….amra mugdhotaay bhore thaki….

লেখা টা পড়ে সুন্দর একটা চিত্রনাট্য পেলাম। এরকম ভালো ভালো লেখা আরও লেখো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।

চমৎকার লাগলো। দুজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এই লেখা অত্যন্ত মনোগ্রাহী। এরকম লেখা আরো পড়তে চাই।

খুব ভালো লাগলো। অনেক কিছু জানা গেল।

হয়তো অনেক পরে পড়লাম। বেশ ভালো লাগল।

সুন্দর লাগল। শংকর বাবুর বইটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে লেক রোড়ের কিছু কথা ছিল। এই লেখায় সেসবের কথা মনে ফিরে এল। কেন ভাবছি।

Khub bhalo

দিদি, খুব ভালো লাগল