দাদা গো, দেখছি ভেবে অনেক দূর –

উপমা ভালো, পোহাও ভালো,!

টাটকা সাদা ধোসাও ভালো,

সবজি ভালো, পুরি-ও ভালো,

কাবলে ছোলা, কুঁদরি ভালো

মুগও ভালো, অড়হর ভালো,

খিচুড়ি আর পাঁপড় ভালো

ভাতও ভালো, রুটিও ভালো

শুকনো মটরশুঁটিও ভালো

লাউকি ভালো, চানাও ভালো,

পনির দাঁতে টানাও ভালো,

লঙ্কা ভালো, তেলও ভালো

লাইফ ভালো হেল-ও ভালো

খাবার নিয়ে খেলতে ভালো,

ডাস্টবিনে ফেলতে ভালো,

কিন্তু সবার চাইতে ভালো –

দুধ-রুটি আর একটু গুড়!

ফেসবুক মনে করাল, ২০১৭-র অগস্টে এটা লেখা হয়েছিল। হিসেবমতো তখন আমার হোস্টেলবাসের প্রায় দশ বছর পার, হোস্টেলের নিজস্ব জীবন, নিজস্ব চ্যালেঞ্জ গা-সওয়া হয়ে গেছে অনেকটা। কিন্তু যা সহ্যের বাইরে সেটা হল হোস্টেলের খাবারদাবার।

পৃথিবীর কোনও হোস্টেলে এমন কোনও আবাসিক বোধ হয় পাওয়া যাবে না, যিনি নিজের হোস্টেলের খাবারকে গালমন্দ করেননি। কম খরচে এতগুলি লোককে নিয়মিত খাবার জোগাতে হলে খাবারের মান নিয়ে আপস করতে হয় হয়তো খানিকটা, কিন্তু একমাত্র সেটাকে বেশিরভাগ হোস্টেলের অকথ্য খাওয়াদাওয়ার কারণ বলে ধরা চলে না। এখানে মিশে থাকে দুর্নীতি, ঔদাসীন্য, আঁতাত, লেনদেন ইত্যাদি এবং ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। আইআইটি খড়্গপুর মোটেই ব্যতিক্রম নয়।

কহানি ঘর ঘর কি

আইআইটি খড়্গপুরে মোটামুটি দু’তিন রকম হোস্টেল ছিল। সবগুলোকেই অবশ্য ‘হল’ বলে ডাকা হত। এক, যেখানে প্রজেক্টে কাজ করে এমন লোকজন থাকত – সে তারা পিএইচডি, মাস্টার্স বা প্রজেক্ট স্টাফ যা-ই হোক না কেন। এই গোত্রে পড়ত ভিএসআরসি – বিক্রম সারাভাই রেসিডেন্শিয়াল কমপ্লেক্স। দুই, বিবাহিত রিসার্চ স্কলারদের যে হোস্টেল দেওয়া হত। যথা, জাকির হুসেইন হল। তিন নম্বরে বাকি সব হল, অর্থাৎ যেখানে বিটেক, এম টেক এবং ইনস্টিটিউট রিসার্চ স্কলাররা থাকে। এক সময়ে জাকিরেও প্রজেক্টে কাজ-করা মেয়েদের রাখা হত, অনেক পরে ভিএসআরসি-র নতুন ব্লকে জায়গা দেওয়া হল কয়েকটি পরিবারকে যাঁরা সরাসরি ছাত্রছাত্রী না হলেও আইআইটির কর্মচারী, যথা, কাউন্সেলিং সেন্টারের মনোবিদ।

[the_ad id=”266918″]

ভিএসআরসি-র পুরনো ব্লকের অনেক ফ্ল্যাটেই রান্নাবাড়ার বেশ এলাহি বন্দোবস্ত ছিল। রান্নার মাসি রাখত অনেকেই, ছেলেরা জমিয়ে বাজার করে পাঁচ পদে খেত। একবার গিয়েছিলাম ল্যাবের এক জুনিয়রের ফ্ল্যাটে, দেখি মাংস চাটনি সব মিলিয়ে সে এক জগঝম্প ব্যাপার। আর রান্নার পাট ছিল না যাদের, তারা হয় ডাব্বা আনাত, নয় ভিএসআরসি-র সামনে ঝুপড়ি ক্যান্টিনে খেত। সে ক্যান্টিন পাকা না হলেও খাবার অতি চমৎকার। একেবারে বাঙালি কায়দায় ভাত ডাল আলুসেদ্ধ মাখা, আর রোজ নানারকম মাছ থাকত – রুই, কাতলা, চিংড়ি এমনকি শোল পর্যন্ত। মাছের লোভে বহুবার ওই ক্যান্টিনে খেতে গেছি, সাইকেল চালিয়ে তো বটেই, একেবারে প্রথম দিকে, যখন সাইকেল ছিল না, তখন হেঁটেও। দুর্জনে অবশ্য বলত ও ক্যান্টিনের মাছ ফ্রেশ থাকলেও চিকেন মোটেই খাওয়া উচিত নয়। সপ্তাহের শুরুতে তারা ঝোলে পড়ত, তারপর এক এক দিন করে এগোত আর ঝোলে মশলার পরিমাণ বাড়ত। সপ্তাহের শেষদিনে তাদের ব্যাটারে ডুবিয়ে ভেজে চিলি চিকেন বানানো হত।

জাকিরে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও অনেকটা ভিএসআরসি-র মতোই। এগুলোতে যাকে বলে ‘ফ্যামিলি’ থাকত, অতএব রান্নাবান্নার ব্যবস্থা গোছানো, রান্নার মাসি মজুত, ফ্রিজটিজও।

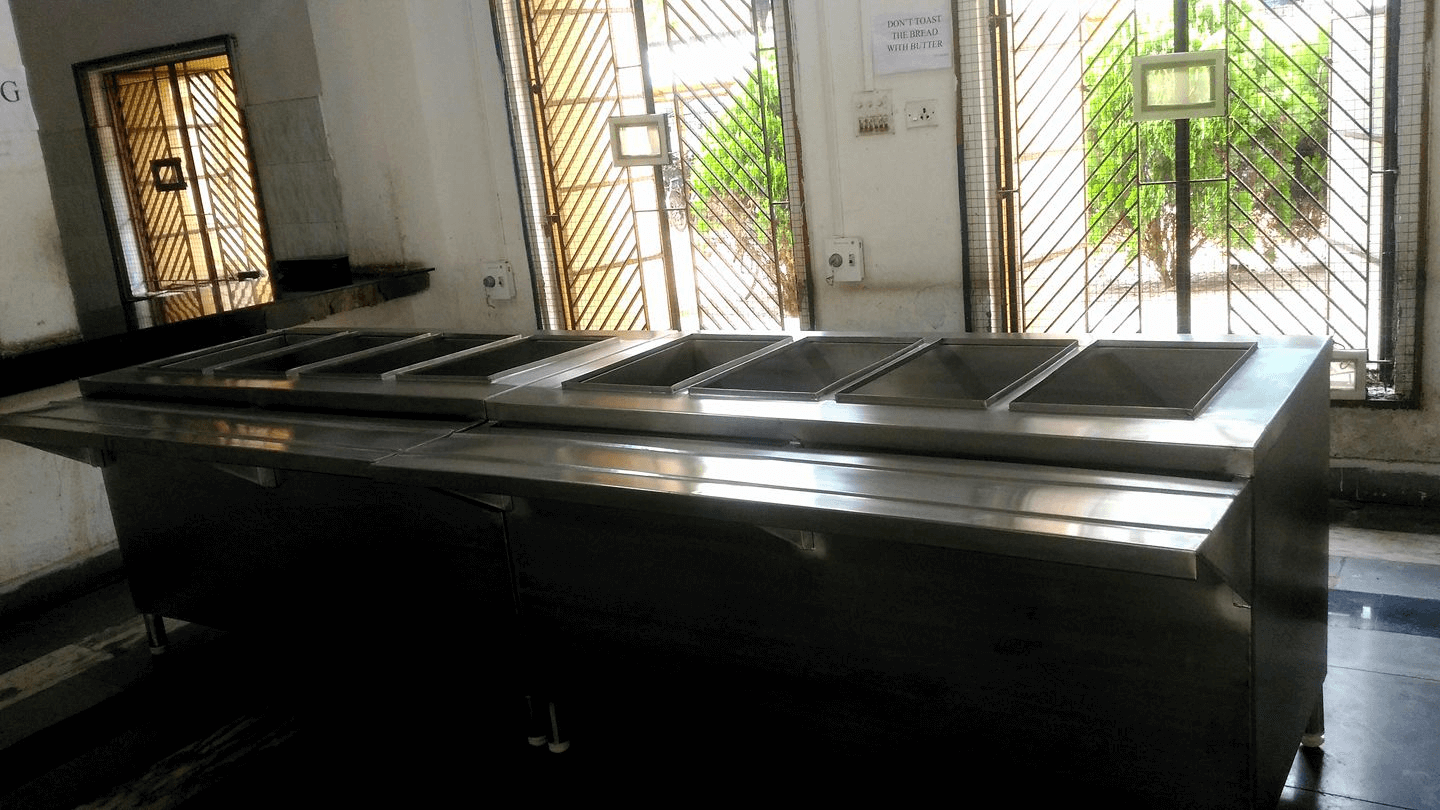

তৃতীয় ক্যাটেগরিতে নিয়মিত খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। সেমেস্টারের শুরুতে পয়সা ফেলতে হবে, বিনিময়ে চারবেলা ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ স্ন্যাক্স ডিনার। সুবিধে? নিজেদের কোনও দায়িত্ব নেই তেমন (মেস ডিউটির দিন সময়মতো হাজিরা দেওয়া ছাড়া), খাবার সময়ে নিজের শ্রীবপুখানি নিয়ে হাজির হলেই চলবে। বাজার করা, কাজের মাসির আবদার ঝুটঝামেলা কিচ্ছু নেই। অসুবিধে – একবার পয়সা দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর খাবারের কোয়ালিটির ওপর আর কোনও কন্ট্রোল না থাকা। অর্থাৎ, পয়সাও দাও, আবার বাজে খাবার বলে বাইরেও খাও। জাতও যায়, পেটও ভরে না।

অবশ্য সব হোস্টেলে ব্যাপারটা এরকম ছিল না। বিসি রায় অনেক পুরনো হোস্টেল, মেস দিব্য ভালো। তাছাড়া হোস্টেলের চৌহদ্দির মধ্যে দু’দু’খানা ক্যান্টিন, সেখানকার খাবার নাকি যাকে বলে ‘মচৎকার।’ অবশ্য মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে, কোনও ভাইয়া অথবা সাইঁয়া খাবার প্যাক করে এনে দিলে তবেই জুটবে। খেতুদার ডিম তড়কা-রুটি বার দু’তিন খেয়েছিলাম বন্ধুবান্ধবকে দিয়ে আনিয়ে। হলপ করে বলতে পারি, সে তড়কা তার সুনামের মান রেখেছিল।

[the_ad id=”266919″]

বিটেক হোস্টেলেও একবার খেয়ে দেখেছি, খাবার গরম, রান্না তাজা এবং পরিমাণে যথেষ্ট। আমার মতে, এই ক’টা গুণ ঠিকঠাক থাকলেই হোস্টেলের রান্নাকে ভালো বলা চলে। ‘বাড়ির মতো’ খাবার বাড়ির বাইরে কেউ আশা করে না, কিন্তু যে খাবার খেতে পয়সা দিতে হয়, সে খাবারের মান সম্পর্কে একটা ন্যূনতম এক্সপেক্টেশন থাকাটা স্বাভাবিক। আমাদেরও ছিল। আমাদের, অর্থাৎ রানি লক্ষ্মীবাই হলের বোর্ডারদের। কিন্তু কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কী – আমাদের কপালে জুটত ত্যাঁদড় মেস কন্ট্র্যাক্টর, তার সঙ্গে ঝগড়া করেই দিন যেত। খাবার খেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখ ধরেছিল, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানালে তাঁরা এসে খাবার চেখে জানিয়েছিলেন – এক বর্ণ বাড়িয়ে বলছি না – দিস ইজ় বেটার দ্যান হোয়াট মাই ওয়াইফ কুকস অ্যাট হোম!

বিদ্রোহ চারিদিকে, বিদ্রোহ আজ

প্রমথ বিশীর লেখাতেই বোধহয় পড়েছিলাম, শান্তিনিকেতনের হোস্টেলের ছেলেরা একবার ঠাকুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। মাছ-তরকারি-ডাল থাক না থাক, কষে ভাত খেয়েই তারা ঠাকুরকে নাকাল করবে। বেশ ক’বার ভাত বসিয়েও যখন কুলিয়ে ওঠা গেল না, তখন বাজার থেকে মুড়ি-চিঁড়ে কিনে এনে সামাল দিতে হয়েছিল। আমাদের হোস্টেলেও একবার লাগাতার খারাপ খাবার ও মেস কন্ট্র্যাক্টরের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে মেয়েরা মেস বয়কট করেছিল। ঠিক হল সকাল থেকে কেউ খেতে যাবে না। যেতে চাইলে কাউকে আটকানো হবে না অবশ্য।

ব্রেকফাস্টে দশ-পনেরোজনের বেশি না যেতেই মেসের লোকজনের টনক নড়ল। লাঞ্চের আগেই ওয়ার্ডেন এলেন, এলেন আরও হোমরাচোমরা, ক্ষিপ্ত মেয়েরা উগরে দিল ক্ষোভ, শেষে একটা ফ্রি স্পেশাল ডিনারে মামলা রফা হল, ফাইনও কিছু হয়েছিল বোধ হয়। তবে এসবে মেস কন্ট্র্যাক্টরদের কিছু আসত যেত না। কমপ্লেন জমা পড়ত, মিটিং হত, টাকা কাটা হত, ওয়ার্ডেন অফিসে বসে কন্ট্র্যাক্টর মাথা নাড়ত, তারপর যে কে সেই। ওদের নৌকো অনেক উঁচু গাছে বাঁধা, আমরা তার নাগাল পেতাম না।

লুকোচুরি খেলা রে ভাই

ইদিক নেই উদিক আছে। মেসে ওই অখাদ্য খাওয়া, অথচ ঘরে কিচ্ছুটি বানানো চলবে না। হিটার দূরে থাক, একখানা ইলেকট্রিক কেটলি রাখতেও কর্তাদের মানা। তা আমরা সেসব শুনতাম থোড়াই। মাঝরাতে হরলিক্স বানাতে হলে, চা খেতে ইচ্ছে হলে, বা নেহাত সর্দিজ্বরে কাবু অবস্থায় গরম জল দরকার হলে কর্তারা তো তার ব্যবস্থা করবেন না, করতে হবে নিজেকেই। অতএব সকলের ঘরেই একটু আড়ালে থাকত বৈদ্যুতিক কেটলি, কারও কারও সংগ্রহে ইনডাকশন হিটারও।

তা একবার ওয়ার্ডেন ভাবলেন, ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে দেখবেন, কারও ঘরে আপত্তিকর কিছু আছে কিনা। ধরা পড়লেই পাঁচ হাজার ফাইন। তা তিনি চলেন ডালে ডালে আর মেয়েরা চলে পাতায় পাতায়। জনা দু’য়েক ইনফরমার বাইরে ঘোরাঘুরি করতে লাগল, ওয়ার্ডেনের গাড়ি হোস্টেলে ঢুকছে দেখলেই রটিয়ে দেওয়া হল বার্তা। কেটলি ঝপাঝপ চালান হয়ে গেল জামাকাপড়ের আলমারিতে, ইনডাকশন যত্ন করে মুড়ে ঠুসে দেওয়া হল খাটের তলায়। ওয়ার্ডেন ঘরে ঘরে টোকা দিয়ে দরজা খুলিয়ে দেখলেন বাধ্য মেয়েরা ঘরটর গুছিয়ে লেখাপড়া করছে।

কিন্তু এত ভালোতে ওয়ার্ডেনের বোধকরি সন্দেহ জেগেছিল, অতঃপর তিনি গেরিলা কায়দা অবলম্বন করলেন। তাঁর হোস্টেলে আসবার বাঁধা সময়ে না এসে অন্য সময়ে দুমদাম এসে তল্লাশি চালু করলেন। মেয়েরাও অবশ্য খুব শিগগিরই এর সমাধান বের করে ফেলল। ওয়ার্ডেন ঢুকেছেন খোঁজ পেলেই তারা যে যার ঘরে তালা আটকে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে পড়ত। নে এবার কী করবি কর !

নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,

চুন দেয় তারা ডালনায়

রান্না অবশ্য করতাম। মানে, করতেই হত আর কি। গরমের ছুটির আড়াই মাস আর শীতের ছুটির মাসখানেক মেস বন্ধ থাকে, সব হোস্টেলে প্রাইভেট মেস চলে না, বা চললেও সেখানে মেয়েদের প্রবেশাধিকার থাকে না। খরচের ব্যাপারও ছিল, প্রাইভেট মেসে একটা ভব্যিযুক্ত প্লেটের দামে নিজেরা রান্না করে তিনবেলা খাওয়া যেত। অতএব বাড়ি থেকে ইন্ডাকশন, বাসনকোসন এনে রাঁধাবাড়া চালু হল। আমি রান্নায় সাক্ষাৎ দ্রৌপদী, ভাগ্যক্রমে এমন একজন রুমমেট পেয়েছিলাম যে দুর্দান্ত রান্না করত। ফলে সে শেফ ডি ক্যুজিন, আমি জোগাড়ে ও বাসনমাজুনি। মাঝেমধ্যে ওর কাজটাজ থাকলে আমাকে একটু হাত লাগাতে হত, আর ফল যা হত বলার নয়। একবার ডালসেদ্ধ বসানো হয়েছে, আমি ইন্ডাকশনের আঁচ কমিয়ে সংগীতচর্চা করছি। অনেক পরে রণিতা সে গল্প করতে গিয়ে বলেছিল, “ডাল ফুটছে, অন্বেষাদি গান গাইছে। আমি চেঁচালাম, দেখোওওও, ডাল পুড়ছে, গন্ধ বেরোচ্ছে। অন্বেষাদি চেঁচিয়ে বলল, একটু ঘি দিয়ে দে, গন্ধ চলে যাবে।”

প্রমথ বিশীর লেখাতেই বোধহয় পড়েছিলাম, শান্তিনিকেতনের হোস্টেলের ছেলেরা একবার ঠাকুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। মাছ-তরকারি-ডাল থাক না থাক, কষে ভাত খেয়েই তারা ঠাকুরকে নাকাল করবে। বেশ ক’বার ভাত বসিয়েও যখন কুলিয়ে ওঠা গেল না, তখন বাজার থেকে মুড়ি-চিঁড়ে কিনে এনে সামাল দিতে হয়েছিল।

এহেন অ্যাটিটিউডকেই কথ্য ভাষায় বলা হয়, হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতি গেসে। যাকগে ।

কিন্তু চিরদিন কাহারও সমানও নাহি যায়, অতএব নতুন হোস্টেলে উঠে যাওয়ার পরে যৌথ রান্নাবান্না বন্ধ হয়ে যায়। এবং আমি পটলপোস্ত, আলুরদম ভুলে গিয়ে ফের সেদ্ধভাতে ফিরে যাই। একদিন ল্যাবের জুনিয়র আমার সঙ্গে খাবে বলায় ভাত করার সময়ে গোবিন্দভোগ চালের মধ্যে একটু গাজর আর ক্যাপসিকাম ফেলে দিয়েছিলাম। তাতে সে মেয়ে আহলাদে গদগদ হয়ে বলেছিল, “আহা, কী ভালো খেলাম, একদম পায়েসের মতো গন্ধ, আরেকদিন খাব হ্যাঁ?” রণিতা তখন আমার পাশের ঘরেই থাকে, তাকে খ্যা খ্যা করে হেসে বলতে গেলে সে খিখি করে পেট চেপে বিছানায় গড়াতে গড়াতে বলল, “কে এর’ম বলেছে দেখিয়ো তো, আমি তাকে পুজো করব!”

দাদখানি বেল, মুসুরির তেল, সরিষার কৈ

খড়্গপুরে হোস্টেল নির্বিশেষে কতগুলো অদ্ভুত পদ বানানো হত। যথা কুদরি, আলুর সঙ্গে মিশিয়ে ভাজা। দেখতে তেমন খারাপ না হলেও খেতে অতি বদখত। ওই সবজিটা কলকাতায় থাকাকালীন আমি চোখেই দেখিনি কোনওকালে, কারণ বাড়িতে আনা হয়নি কখনও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছিল যে কুদরিকে স্বাদু ভাবে রান্না করা অসম্ভব, যদিও দিদার মুখে বহুবার শুনেছি কুদরি নাকি ডায়াবেটিসে দারুণ উপকারি, এবং ভালো করে রাঁধলে খেতেও ভারি ভালো।

আর ছিল লাউকি চানা। লাউ চালকুমড়ো এসব আমার অতি প্রিয় খাদ্য। চানা অর্থাৎ ছোলার ডালও খুব ভালোবাসি। কিন্তু লাউকি চানা কে মেনুতে ঢুকিয়েছিল, আর কী করেই বা ওই যাচ্ছেতাই স্বাদ মেসের রাঁধুনির হাত দিয়ে বেরত, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। অথচ এঁরাই স্পেশাল ডিনারের দিনে বা প্রি-কনভোকেশন ডিনারের দিনে হাত খুলে রান্না করতেন।

সপ্তাহে এক দিন লাঞ্চের মেনু শুক্তো এবং দই। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটি পদ তেতো, এবং একটি পদ টক। ব্যস, ওখানেই মেনু শেষ। মাছ চাইলে আলাদা পয়সা দিয়ে খাও। শুক্তোকে বাঙালিরা অ্যাপেটাইজার হিসেবেই দেখি, ঠিক গোটা তরকারির মর্যাদা সে পায় না। ফলে বাঙালি চোখে ওটা মেনুই না। অবাঙালিরাও ভালোবাসত না, কারণ ওতে সত্তর ভাগ আলু, বাকি তিরিশ ভাগ বেগুন, উচ্ছে, পেঁপে, দু’চার টুকরো সজনে ডাঁটা। আমি কিন্তু শুক্তোটা মনে মনে পছন্দ করতাম। কারণ ওতে তবু কিছু সবজি চোখে দেখতে পাওয়া যেত। আর কিছু না হোক, মিক্স ভেজ-এর থেকে তো ঢের ভালো! আর এক সময়ে মেনুতে ছিল বাঁধাকপির তরকারি (প্রচুর রসুন দিয়ে রাঁধা) এবং দই। শেষ। সঙ্গে ভাত ডাল সাম্বার রুটি স্যালাড যা পার, গেলো।

[the_ad id=”270084″]

আমার মতে, এক এবং একমাত্র আলু করলা ভাজাতেই দু’টো তরকারি আলাদা করে দেখা এবং চাখা যেত। ডালের সঙ্গে কুড়মুড়ে, হালকা তেতো ভাজাটা মন্দ লাগত না। কড়ি পকোড়ার দিন বাঙালিরা বেশির ভাগই বেসনের শুকনো পকোড়া নিত, হলুদ-সাদা ঝোলে ভাসতে থাকা পকোড়াগুলোর দিকে সাহস করে হাত বাড়াত না। বুধবার রাতে মুরগি বা পনির থাকত, তার সঙ্গে ফ্রায়েড রাইস যদ্দূর মনে পড়ে। অন্য দিনগুলোয় ডিনারের সময়ে মেস খাঁ খাঁ করলেও, সেদিন একেবারে টইটম্বুর। মেসে মাইক্রোওয়েভ ও ফ্রিজ এসে গেলে অনেকে টিফিনবক্সে করে তুলেও রাখত মাংসটা, পরেরদিন লাঞ্চে গরম করে খাবে বলে। অনেক পরে দুপুরে চিকেন বিরিয়ানি চালু হয়েছিল, কোন বারে মনে নেই। মিথ্যে বলব না, ওই একটি জিনিস মেসের রাঁধুনি বেজায় ভালো রাঁধতেন, এবং তার স্বাদগন্ধ ঠিকঠাক বিরিয়ানির মতোই হত।

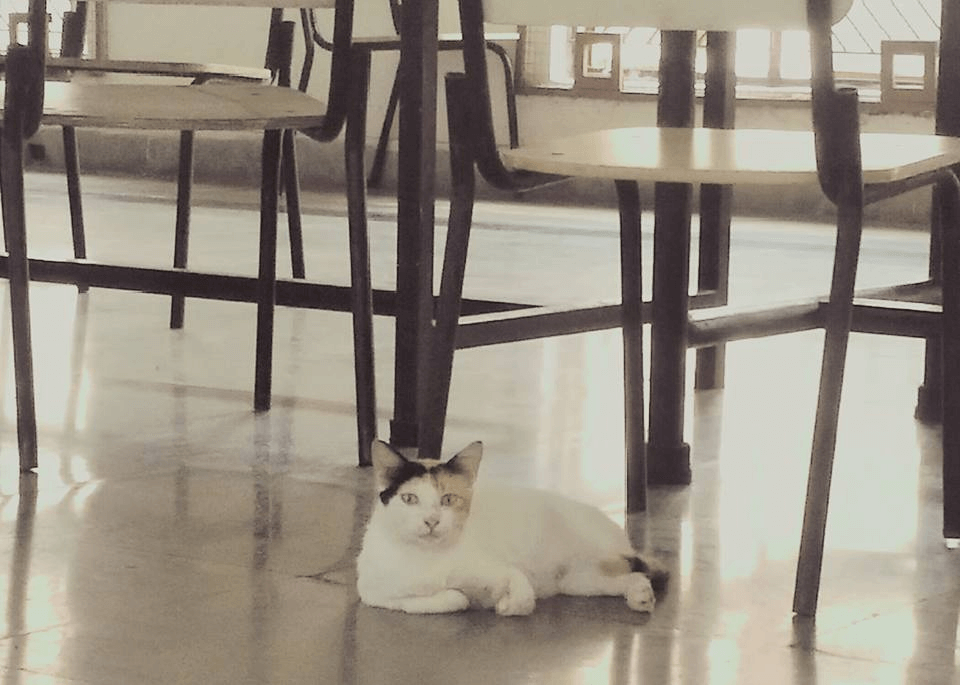

আমি বিকেলে একটু দেরি করে ল্যাব যেতাম আর একটু দেরি করে (পড়ুন, সিসিডিতে আড্ডা দিয়ে/ বৈকালিকের মিটিং অথবা রিহার্সাল করে/ভেজিস-এ কফি খেয়ে) ফিরতাম বলে মেসে টিফিনবক্স দিয়ে যেতাম, মেসের দিদিরা খাবার তুলে রাখতেন। রাতে এসে সেটা খেতে সবসময়ে ভালো লাগত, বলতে পারি না। ওই মিক্সড ভেজ গরম অবস্থাতেই অখাদ্য, ঠান্ডা হলে কী মূর্তি ধারণ করত, অনুমান করতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তাকে জব্দ করতে হয় ভি-এস ক্যান্টিন থেকে ডিমভাজা আনতে হত, অথবা ‘দুত্তোর ছাই মেসের খাবার’ বলে বাইরে থেকে একেবারে খেয়ে ঢুকতে হত – তুলে রাখা খাবার যেত টিফিনবক্স থেকে সোজা ডাস্টবিনে।

খাই খাই করো কেন ?

একটা ব্যাপার সম্ভবতঃ পৃথিবীর সব হোস্টেলবাসীর জন্য সত্যি। তাদের পেটে সর্বদা রাবণের চিতা জ্বলে। ভালো খাবারের সঙ্গে মানসিক প্রশান্তির যে একটা যোগ আছে, হোস্টেলের অখাদ্য-কুখাদ্যে তার ছিটেফোঁটাও পাওয়া যায় না এবং পুষ্টিও যথেষ্ট হয় না বলেই বোধ হয়, হোস্টেলবাসীদের খিদে কখনও মেটে না। রাত্রি এগারোটায় বোর্নভিটা, একটায় ডিম-পাউঁরুটি, আড়াইটেয় তড়কা-ম্যাগি – আমরা রাতও জাগতাম আর কুচুর মুচুর করে মুখও চালিয়ে যেতাম। আর সর্বদাই হাঁ করে থাকতাম কখন কোথায় বিনাপয়সায় ভালো খাবার পাওয়া যায়।

[the_ad id=”270085″]

অমুকের পেপার হয়েছে? ট্রিট চাও। হলায়-গলায় বন্ধুর বাড়ি সরস্বতী পুজো? আগে থেকে বলে রাখ, এই সেদিন কিন্তু তোর বাড়ি যাব সক্কাল সক্কাল। সেই বন্ধুর বাড়িতেই খুব ঘটাপটার রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান? সেটিং করে ফেল, যাতে সেদিন দুপুরে পাত পেড়ে সেইখানেই ভাত ডাল এঁচোড়ের কালিয়া আমের চাটনি সাঁটাতে পার। বিবাহিত বন্ধু নিজে এবং তার রান্নার মাসি ফাটাফাটি রাঁধে? লজ্জার মাথা খেয়ে নেমন্তন্ন আদায় করে ফেল। ডিপার্টমেন্টে ওয়ার্কশপ হচ্ছে আর তোমার গাইড কো-অর্ডিনেটর? খ্যাঁটনের আশায় থাক। লাইব্রেরিতে একটা অখাদ্য হাফ-ডে সেমিনার কিন্তু ফ্রিতে লাঞ্চ দেবে? অবশ্যই নাম লেখাও। তক্কে তক্কে থাক ডিপার্টমেন্টের আশেপাশে কোনও কনফারেন্সের খাওয়াদাওয়া হচ্ছে কিনা, ফাঁক বুঝে সুরুৎ করে ঢুকে পড়।

আমার মতে, এক এবং একমাত্র আলু করলা ভাজাতেই দু’টো তরকারি আলাদা করে দেখা এবং চাখা যেত। ডালের সঙ্গে কুড়মুড়ে, হালকা তেতো ভাজাটা মন্দ লাগত না। কড়ি পকোড়ার দিন বাঙালিরা বেশির ভাগই বেসনের শুকনো পকোড়া নিত, হলুদ-সাদা ঝোলে ভাসতে থাকা পকোড়াগুলোর দিকে সাহস করে হাত বাড়াত না। বুধবার রাতে মুরগি বা পনির থাকত, তার সঙ্গে ফ্রায়েড রাইস যদ্দূর মনে পড়ে।

এই শেষের কাজটা ধরা না পড়ে করতে পারাটা অবশ্য বিশেষ কৃতিত্বের ব্যাপার, চেনা দুই খাদ্যানন্দ এতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল। বিক্রমশীলা ফয়ারে খাওয়াদাওয়া হচ্ছে মানেই সেই দুই মূর্তিমানকে সেখানে পাওয়া যাবেই। আর তারা কিছু লজ্জা করে খাওয়ার লোক ছিল না, আট-দশ পিস্ করে মাংস ও সেই অনুপাতে অন্য আইটেম সাবড়ে দেওয়া কোনও ব্যাপারই ছিল না তাদের কাছে। অথচ কেউ তাদের কোনোদিন গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে বলে জানা নেই। আমার ধারণা সাপ্লায়াররা ওদের চিনে গেছিল, আর হিসেবের থেকে কিছু লোক সর্বদাই কম আসে বলে ওদের খেতে দিয়েও সবার কুলিয়ে যেত।

দেশের মধ্যে কোনও কনফারেন্সে গেলে আক্ষরিক অর্থেই ঠেসে খেতাম – ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সব। আমেরিকায় কনফারেন্সে গিয়ে যখন দেখলাম তিনদিনের মধ্যে মোটে একদিন লাঞ্চ দেবে, তাও কিনা একটা স্যান্ডউইচ একটা আপেল আর যত খুশি কোল্ডড্রিংক – কী দুঃখ পেয়েছিলাম বলার নয়। অবশ্য টি ব্রেকে দুর্দান্ত কফি আর সুস্বাদু কুকি খেয়ে অনেকটাই দুঃখ মিটেছিল, হোটেলের বিশাল ব্রেকফাস্ট খেয়েও।

কালীঘাটের কালিয়া,

সত্যনারায়ণের সিন্নি

আর ছিল বিশ্বকর্মা পুজো। সেদিন আইআইটি খড়্গপুর জুড়ে হৈহৈ কাণ্ড। মেক্যানিকাল, সিভিল, মেটালার্জি তো বটেই, আর্কিটেকচার, ইলেক্ট্রিক্যালেও পুজো বেশ ঘটা করেই হত।

ভুল বললাম। পুজোটা স্রেফ উপলক্ষ। আসল লক্ষ্য, সারাদিন পেটপুরে খাওয়াদাওয়া।

মেশিন ল্যাবে পুজো করাটা সমর্থনযোগ্য কি না, বা আদৌ পুজো করাটাই যুক্তিযুক্ত কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু পুজোর দিনে সকাল থেকে খাওয়াদাওয়া নিয়ে কারও মনে কোনও প্রশ্ন ছিল না। আগের দিন রাত থেকে মেশিন ল্যাব ঝাড়ামোছা হচ্ছে, মুখে কাগজবাঁধা বিশ্বকর্মা এক্সপেরিমেন্ট টেবিলে অথবা মেঝেয় পাতা পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন, উচ্চতা অনুযায়ী। মেঝে ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে, দেওয়ালে ঝোলানো হচ্ছে শিকলি। পুজোর দিন সকাল থেকে শাঁখ, ধুনো, ঘন্টা। সেদিন ডিপার্টমেন্ট জুড়ে অলিখিত কর্মবিরতি। কন্ট্রোল ল্যাবের পুলকবাবু পুরোহিত, ফল কাটছেন অফিসের পিয়নদিদি। ওদিকে ডিপার্টমেন্টের পেছনদিকে ত্রিপল খাটিয়ে রান্নার ব্যবস্থা। সেদিন সাতসকালে পৌঁছে আমরা পাঁচ মিনিট করে ল্যাবে বসি আর দশ মিনিট বাইরে ঘুরে আসি। উফ, প্রসাদ কখন দেবে?

এগারোটা নাগাদ পুজো শেষ, মেশিন ল্যাব জুড়ে ধুনোর প্রাণহরা গন্ধ। কোনওমতে একখানা পেন্নাম ঠুকে, প্রসাদের ঠোঙা নিয়ে বেরিয়ে আসি। খৈ-মুড়কি মাখা কুচো ফল দিয়ে, তাতে নারকোলের টুকরো। আমরা মুঠো মুঠো মুখে পুরি আর নেসক্যাফে গিয়ে চা খেয়ে আসি। ওদিকে মটনের গন্ধ পাক খাচ্ছে করিডরে।

দুপুর একটা নাগাদ মেশিন ল্যাবে টেবিল জুড়ে পাত পড়ে। সেদিন প্রফেসররা খেয়ে উঠে যাওয়ার আগেই রিসার্চ স্কলাররা হুড়মুড়িয়ে বসে পড়বে টেবিলে, সেদিন খ্যাঁটনেতে হতে হবে সকলকে সবার সমান। সবার পাতে পড়বে ভাত, নারকোল দেওয়া মুগডাল, একটা তরকারি – পাঁচমিশেলি বা আলু ফুলকপি যেমন পাওয়া যাবে। মাছভাজা। সবার শেষে শো-স্টপার, পাঁঠার মাংস ((একবার মটনের জায়গায় ইলিশ হয়েছিল বটে, কিন্তু মটনকে সে হারাতে পারেনি)। সেদিনটা রিসার্চ স্কলাররা যাকে বলে কব্জি ডুবিয়ে খাবে। সেদিন দু’টুকরো মাংস বেশি চাইলে কেউ মুখ বেঁকাবে না, বরং ভালোবেসে তিন টুকরো বেশি দিয়ে যাবে।

[the_ad id=”270086″]

চাটনি, মিষ্টি, আইসক্রিম দিয়ে শেষ করার পরেও হাতে একটা করে বাক্স দেওয়া হত। তিন-চারটে মিষ্টি আর কিছু একটা নোনতা। ওটা বিকেলের জলখাবার। আর একটা আপেল, কিছু একটু স্বাস্থ্যকর খেতে হবে তো! এই খাওয়ার পরে কাজ করা অসম্ভব, আমরা সে বৃথা চেষ্টা করতাম না। হেঁটে টিক্কা অবধি গিয়ে কোল্ড ড্রিংক খেয়ে হোস্টেলের দিকে রওনা হতাম। তারপর বিছানায় পতন ও গভীর নিদ্রা।

ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস

সব হোস্টেলবাসীই ভাবে, অন্য সব হোস্টেলের লোকে তাদের চেয়ে ভালো খায়। আমরাও ভাবতাম। অন্য ইন্সটিটিউটের লোকজন দেখলেই প্রশ্ন করতাম, এই তোদের খাবার কেমন রে? ব্রেকফাস্টে কী দেয়? লাঞ্চে? রোজ ডিম দেয় সকালে? দুধ পাস? মাছ দেয়, হ্যাঁ ? ইশ আমাদের হোস্টেলে কি অখাদ্য খাওয়ায় কী বলব।

অন্য কোথাও গেলেও অবচেতনে তুলনা চলতে থাকত। আইআইটি রুড়কিতে কনফারেন্সে গিয়ে মেসে ঢুকে দেখি, ব্রেকফাস্টে থরে থরে খাবার সাজানো। ছোট ছোট ভেজ বার্গার। য’টা খুশি নাও, কেউ কিছু বলবে না। পাউঁরুটি ইচ্ছেমতো, মাখন অঢেল। তাওয়ায় নিজের মতো সেঁকে নাও। একপাশে সাজানো ডিমসেদ্ধ। পাশের টেবিলে, বললে পেত্যয় যাবেন না, গেলাস ভরে গরম দুধ। একটা করে নিই আর ভাবি এইবার বলবে ‘এইও, তফাৎ যাও’, কারণ খড়্গপুরে আমরা ওই শুনতেই অভ্যস্ত। ডিম নিলে দুধ পাবে না হ্যানো ত্যানো। আর এরা কিনা দুধের সঙ্গে চকোস দিচ্ছে ?

রুড়কিতে রাতের খাবারও খেয়ে দেখেছিলাম। নিরামিষ, কিন্তু সুস্বাদু, এবং টাটকা। নিজেদের হোস্টেলের খাবারকে আর একটু কষে গালাগাল করেছিলাম মনে মনে। পরে আইআইটি মাদ্রাজ ও মুম্বইয়ের বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনেছিলাম, তাদের মেনু ও খাবারের মান সত্যিই আমাদের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না

হোস্টেলে দুপুরের খাবারটা যদি বা কোনওমতে ঠেসেঠুসে গলা দিয়ে নামালাম, রাতেরটা পেটে চালান করতে বেশ কসরত করতে হত। রাত্তির আটটায় মিক্স ভেজ দিয়ে রুটি খাবার কথা মনে হলেই ভাবতাম কানে ইউটিউব ঠুসে ল্যাবে বসে থাকি, কিংবা সিসিডিতে সামনে ধূমায়িত ক্যাপুচিনো নিয়ে রাজা-উজির মারি।

কিন্তু শুধু গান শুনে বা বকবক করে তো পেট ভরে না, মহাপ্রাণকে ঠান্ডা করতেই হয়। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ডিনার মিস করলে অসুবিধে ছিল না কিছু। বিদ্যাসাগর হলে দিলীপদার ক্যান্টিনে রুটি, তড়কা, ডিমভাজা, এমন কি ঢ্যাঁড়সভাজা অবধি মিলত। রাস্তার উল্টোদিকে ভেজিস -এ বিকেল থেকে পাওয়া যেত পাও ভাজি, পাপড়ি চাট, ভেজ স্যান্ডুইচ, এমন কি ডাল বাটি চুরমাও। খাবার খারাপ না হলেও, মালিকের ব্যবহার সুবিধের ছিল না এবং খাবারের দাম একটু বেশির দিকে ছিল বলে সেখানে যেতাম কম। রাত সাড়ে দশটার পরে ভেজিস বন্ধ হয়ে চালু হত এগিস – মানে নিকষ্যি নিরামিষ ছেড়ে ব্রেড ওমলেট, চাউমিন, এগ ভুজিয়া এসবের কারবার। এগিস মোটামুটি খোলা থাকত রাত তিনটে পর্যন্ত।

সিসিডিতে যাওয়ার জন্য কোনও কারণ লাগত না। গাইড ঝেড়েছে? চ’ সিসিডি যাই। কাজে মন বসছে না? চ’ সিসিডি গিয়ে ভাট মেরে আসি। বৈকালিকের গানের লিস্ট ফাইনাল করতে হবে? সিসিডিতে বসবি চ’। জ্বরটর হলে, যখন মুখে কিচ্ছু ভালো লাগছে না, তখন সিসিডির স্যান্ডউইচে মুখের স্বাদ ফিরত। পেটখারাপ হলে, হোস্টেলে ‘সেদ্ধ’ খাওয়ার বদলে সিসিডিতে হালকা কিছু খেতাম। ওখানকার খাবার খেয়ে, বিশেষ করে কলকাতা থেকে ফ্রোজেন স্যান্ডউইচ আসা শুরু হবার পরে, কোনওদিন পেটের সমস্যা হয়নি।

মিটিংগুলো সিসিডিতে করবার একটা কারণ এটাও যে, ওখানে ল্যাপটপ লাগানোর পয়েন্ট পাওয়া যেত, ওয়াইফাই কাজ করত, ওয়াশরুম ছিল, এবং সদলবলে সারা সন্ধে গুলতানি করলে কেউ কিচ্ছু বলত না। ‘এক কাপ চায়ে কেটে যায় আধ ঘণ্টা, দুই কাপে পৌনে তিন’– এ আমাদের সিসিডি আড্ডার জন্য বড় বেশি সত্যি। এমনও হয়েছে, সন্ধ্যে সাতটায় আড্ডা দিতে শুরু করেছি, এক বন্ধু আর আমি, দু’জনেরই পরনে হোস্টেলের ঘরের হাফপ্যান্ট। আধ ঘণ্টা পরে আর একজনকে ডেকে নেওয়া হল। সেও এল বাড়ি থেকে হাপ্প্যান্টি চড়িয়ে। নটা নাগাদ আর একজনকে ল্যাব থেকে মারাত্মক খিস্তি দিয়ে উঠিয়ে আনা হল। রবিবার সন্ধ্যের আড্ডা শেষ হল রাত এগারোটায়।

জেসিবি হলের ক্যান্টিনও খুলত বিকেল বিকেলই। দোসাটা বেশ বানাত এরা, চিজ দোসা, বাটার দোসা, মশালা দোসা তো বটেই, এগ বা চিকেন দোসাও ছিল মেনুতে। শুনেছি, এদের মেহনতি দোসা বলে যে বস্তুটা থাকত, সেটা নাকি হোস্টেলের দু’তিনজন নামজাদা খাইয়ে মিলেও শেষ করতে পারেনি। এইচজেবি হলের বাইরের ক্যান্টিনে দুর্দান্ত তন্দুরি রুটি, ডাল আর তন্দুরি চিকেন পাওয়া যেত, পকেটসই দামে। একটা নান, এক প্লেট ডাল আর এক টুকরো (এক ‘কোয়ার্টার’) তন্দুরি চিকেন মোটামুটি একশো টাকার মধ্যে হয়ে যেত।

[the_ad id=”270088″]

দেওয়ালির রাতে ডিনার অফ। সন্ধে ছটার মধ্যে মেস থেকে প্যাকড খাবার দিত। চার-পাঁচটা পুরি, শুকনো আলুর তরকারি, একটা লাড্ডু। সন্ধে ছটায় সেটা শেষ করা যেত না, আর রাতে এসে ঠান্ডা তেলচপ্চপে পুরি খেতে কান্না পেত। ফলে পুরির ঠোঙা হাতে করে রাস্তা পেরিয়ে ভি-এস হলে যেতাম। সেখানে চিকেন বিরিয়ানির প্যাকেট দিয়েছে, জানতাম। দু’বন্ধুর দু’প্যাকেট বিরিয়ানি আর আমার পুরি – লেবুজল, মশলা কোল্ড ড্রিংক আর বকবক মিলিয়ে রাতের খাওয়াটা মন্দ হত না। আকাশ থেকে তখন টুপটাপ হিম পড়ছে । রাত বারোটায় গলায় আঁচল পেঁচিয়ে (সেদিন প্রায় সব মেয়েই শখ করে শাড়ি পরত) হোস্টেলে ফিরতাম । ঘরে যাওয়ার সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগে উঁকি দিয়ে যেতাম হলের কমনরুমে, রঙ্গোলির পাশে দু’তিনটি প্রদীপ তখনও টিমটিম করে জ্বলছে।

ক্যাম্পাস এবং তার আশেপাশে নানারকম খাবার পাওয়া গেলেও বাঙালি খাবারের দোকানের সত্যিই আকাল ছিল। ফলে ‘ডেলিশিয়াস’ নামে একটি রেস্টুরেন্ট পুরী গেটের পাশে খুললে এবং সেখানে আলুপোস্ত, ঝিঙেপোস্ত, মুগডাল, পাঁঠার মাংস ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে এ খবর ছড়ালে পেটুক বাঙালি স্কলারকুল আনন্দে পাগল হয়ে যায়। তার ওপর ফোনে অর্ডার দিলে ওরা হোস্টেলে খাবার পৌঁছে দিত। ফলে অল্প সময়েই অর্ডারের পর অর্ডার পড়তে লাগল। সেই অর্ডারের বন্যায় উথালপাথাল হয়ে কিনা কে জানে, ‘ডেলিশিয়াস’ যাকে বলে ছড়িয়ে লাট করতে লাগল – একজন রুটি তরকারি খেয়ে দু’টো পঁচিশের লোকাল ধরবে ভেবে দুপুর একটায় অর্ডার দিলে তার কাছে সোয়া দু’টোয় ফোন এল – আপনার খাবার যাচ্ছে । ক্লান্ত অভুক্ত ছেলেটির পেটের আগুন জিভে ছড়িয়ে যায়, বলাই বাহুল্য।

আইআইটি থেকে চলে আসার অল্প কিছুদিন আগে এক দাদার সন্ধান পেয়েছিলাম যিনি তাঁর দোকানে রকমারি বাঙালি খাবার রাখেন। মানে শুধু আলুপোস্ত মাছভাজা নয়, রীতিমতো মাছের ডিমের বড়া, চিংড়িপোস্ত, পাবদা মাছ! সঞ্জয়দা আর তাঁর স্ত্রীর কল্যাণে কয়েকমাস ঠেসে খেয়ে ওজনটোজন বাড়িয়েছিলাম মনে পড়ে। তারপর কী সব ঝামেলায় দোকানটা বন্ধ হয়ে যায়। সেদিন শুনলাম তিনি আবার দোকান খুলবেন, এবারের মেনুতে কলকাতা বিরিয়ানি। আমার শুভেচ্ছা রইল।

ক্যাম্পাসের ভেতরে আমার সবচেয়ে পছন্দের খাবারের দোকান ছিল ‘সুপার ডুপার’। এক বয়স্ক মহিলা চালাতেন। একমাত্র এখানেই পাওয়া যেত দক্ষিণী স্টাইলের ফিল্টার কফি, কেরালা দোসা, মিনি ইডলির মতো খাবারদাবার। মশলা দোসাও ক্যাম্পাসের অন্য সব জায়গার চেয়ে দশ কদম এগিয়ে। তবে এদের শোস্টপার ছিল চিকেন ম্যাকারনি। এখানে খাবার পেতে সময় লাগত বিলক্ষণ, কিন্তু ডিম-চিকেন-চিজে মাখামাখি বস্তুটা ধোঁয়া উড়িয়ে যখন সামনে এসে নামত, তখন সব অভিযোগ আপনিই হাওয়া হয়ে যেত। নরম সুসিদ্ধ ম্যাকারনি মুখের মধ্যে গলে যেতে যেতে মাথার মধ্যে রিনটিন করে বাজত, অগর ফিরদৌস বর রুয়ে হমীনঅস্ত, ইত্যাদি।

দেওয়ালির রাতে ডিনার অফ। সন্ধে ছটার মধ্যে মেস থেকে প্যাকড খাবার দিত। চার-পাঁচটা পুরি, শুকনো আলুর তরকারি, একটা লাড্ডু। সন্ধে ছটায় সেটা শেষ করা যেত না, আর রাতে এসে ঠান্ডা তেলচপ্চপে পুরি খেতে কান্না পেত। ফলে পুরির ঠোঙা হাতে করে রাস্তা পেরিয়ে ভি-এস হলে যেতাম।

হোস্টেলজনতার, বিশেষ করে পুং প্রজাতির, বিশেষ পছন্দের খাবার ছিল বিরিয়ানি। লোকমুখে শোনা গেল আবদুল্লা নামধারী এক দ্রৌপদীপ্রতিম আছেন, যাঁর হাতের বিরিয়ানি না খেলে জেবনই বেথা। বিরিয়ানি আমার বিশেষ পছন্দের খাবার নয়, কিন্তু আবদুল্লার বিরিয়ানি যে বিলক্ষণ উমদা চিজ, খাওয়ার পরে সে আমি বিলক্ষণ মানি। অতিরিক্ত তৈলাক্ত নয়, অকারণ গোলাপজলের গন্ধ নেই, মাংস মুখে দিলে গলে যায়। আবদুল্লা হালিমও অসাধারণ বানাত। টিফিন ক্যারিয়ারে করে আসত বস্তুটা। থকথকে ঝোলে রুটি ডুবিয়ে মুখে চালান করতেই মাংস, মশলা আর ডাল মিলেমিশে এক অনবদ্য হারমোনি তৈরি করত। শুনেছিলাম মুরগির চেয়ে গোমাতার মাংসে হালিমের স্বাদ বেশি খোলে, কিন্তু পেটরোগা আমি দ্বিতীয়প্রকার গুরুপাক পিশিত গলাধঃকরণের সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি।

এপিলগ

২০০৭ সালে খড়্গপুরে যখন প্রথম গেলাম, কেমন ভুতুড়ে লাগত সব কিছু। না ছিল ঠিকঠাক খাবারের দোকান, না জ্বলত স্কলার্স এভিনিউতে ঠিকঠাক আলো। তখন সন্ধে হলেই রুমে ঢুকে পড়তাম, শুক্রবার হলেই বাড়ি দৌড়তাম| ভালো মেয়ে হওয়ার দায়টা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারিনি তখনও। যখন পিএইচডি করতে ঢুকলাম, তখন ভিতু ভিতু ভাবটা কেটে গেছে, হোস্টেলজীবনের স্বাধীন যাপনের নেশা ধরছে আস্তে আস্তে। চোখের ওপর গজিয়ে উঠছে সাবওয়ে, সিসিডি, হেরিটেজ। জোরালো আলো বসছে স্কলার্স এভিনিউ জুড়ে। আমি তিরিশ-ছুঁইছুঁই বয়সে সাইকেল শিখছি, প্যাডেল ঘুরিয়ে খুঁজে নিচ্ছি স্বনির্ভরতা। ল্যাব থেকে ফেরার সময়টা একটু একটু করে পিছিয়ে দিচ্ছি, নাকি পিছিয়ে যাচ্ছে, আর আমি খেয়াল করছি নিয়ন আলোয় স্কলার্স এভিনিউ কেমন মায়াবি লাগে! বন্ধু হচ্ছে, তাদের সঙ্গে হৈহৈ, খেতে যাওয়া হচ্ছে, নির্ভেজাল আড্ডা হচ্ছে, মধ্যরাতে স্কলার্স এভিনিউ শাসন করছি (মাথা সোজা রেখে, অবশ্যই), আর সেইসব স্বাদ পাচ্ছি যা কোনওদিন পাইনি ইস্কুলে কলেজে। আমি টের পাচ্ছি, আমি জোট বাঁধছি, আমার পায়ের তলার জমি শক্ত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

[the_ad id=”270085″]

আজকের আমি বিশ্বাস করি, এ দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ের অন্ততঃ বছর দু’য়েক হোস্টেলে থাকা উচিত। বা অন্ততঃ বাড়ি থেকে দূরে এমন জায়গায় যেখানে নিজেরটা পদে পদে নিজেকে বুঝে নিতে হয়। প্রথম প্রথম অসুবিধে হবে, তারপর নিজের ওপর ভরসা আসবে। আদরগোবর ছেলে বা মেয়েটি শক্তসমর্থ স্বনির্ভর হবে, খাবার কষ্ট তুড়ি মেরে উড়িয়ে বন্ধুত্বকে জিতিয়ে দেবে। একদিন মেসেঞ্জারে তুমুল আড্ডা হচ্ছিল। কথায় কথায় শিব্রাম চক্রবর্তীর রাবড়িপ্রীতি নিয়ে কথা উঠল। এক বন্ধু মন্তব্য করল, “শিব্রাম খাবার নিয়ে অমন আদিখ্যেতা করতেন কেন বল তো? সারাজীবন মেসেই কাটিয়েছেন তো, আজেবাজে খেতেন আমাদেরই মতো! তাই সর্বদা খাইখাই করতেন।”

অণ্বেষার জন্ম ১৯৮২ সালে৷ কলকাতায় মানুষ৷ পড়াশোনা সাউথ পয়েন্ট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি খড়গপুরে৷ বর্তমানে এনআইটি রৌরকেলায় অধ্যাপনা করেন৷ পেশায় প্রযুক্তিবিদ হলেও নেশা লেখালিখি আর নানারকম গানবাজনা৷ নিয়মিত টেলিভিশনে এবং মঞ্চে অনুষ্ঠান করেন। পশুপ্রেমী৷ আর ভালোবাসেন বেড়াতে৷

5 Responses

অসাধারণ। হোস্টেল জীবন যাপনের ওপর এত সুন্দর লেখা আগে কখনো পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

খুব মজা লাগল পড়ে

darun laglo anwesha

osadharon laglo. nije du bochor hostel aar 4 bochor PG te thakar kolyane jani, sarakkhon khide pai. aar amio mone prane biswas kori je proti ti chele meyer du bochor jibone ontoto hostel e thaka uchit.

অসাধারণ লেখা। ছেলেটাকে এবার হোস্টেলে ছাড়তে হবে। মনটা খুঁত খুঁত করছিল। নিজে থাকতে পারিনি কিনা। তিনদিন থেকেই পালিয়ে এসেছিলাম। ছেলেটা মনে হয় পারবে।