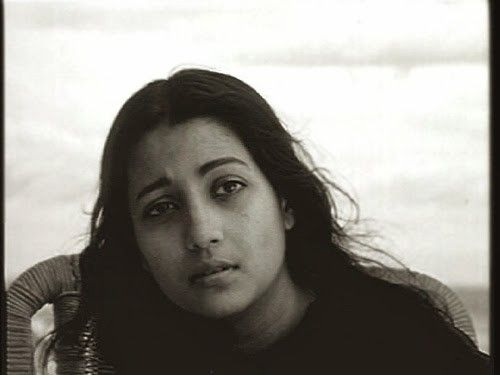

সুচিত্রা সেন (suchitra sen) নামটা এলেই, প্রায় সবার মনে প্রথমেই আসে ফিল্মি দুনিয়ার একজন স্বপ্নসুন্দরী নায়িকার কথা। জন্মেছিলেন ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল। আর সাত বছর পরেই তাঁর জন্মশতবর্ষ। বাঙালি তাঁকে ‘মহানায়িকা’-র শিরোপা দিয়েছে। ঠিক যেমন ‘মহানায়ক’ মানে একজনকেই ভাবি আমরা। এই দুজনের জুটিও যুগের পর যুগ ধরে বড়ো আপন ও ভালোবাসার হয়ে আছে বাংলার মনে। কিন্তু, সুচিত্রার ক্ষেত্রে যা বেশ আশ্চর্যের, এরকম আলো ঝলমলে গ্ল্যামারের দুনিয়ায় থাকা জনপ্রিয়তম একজন নায়িকা, শুধুমাত্র ছবির পর্দা থেকেই নয়, বহির্জগত থেকেও আকস্মিকভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সবার দৃষ্টির অগোচরে। এই দৃষ্টান্ত তো বেশ বিরল। আসলে শুরু থেকেই সুচিত্রা সেন অনেক ব্যাপারেই অন্যরকম। অননুমেয়। তাঁর সিনেমা, অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে বহু আলোচনা হয় ও হয়ে চলেছে। আমরা বরং কিছু ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করি এক অন্যরকম সুচিত্রা সেনকে।

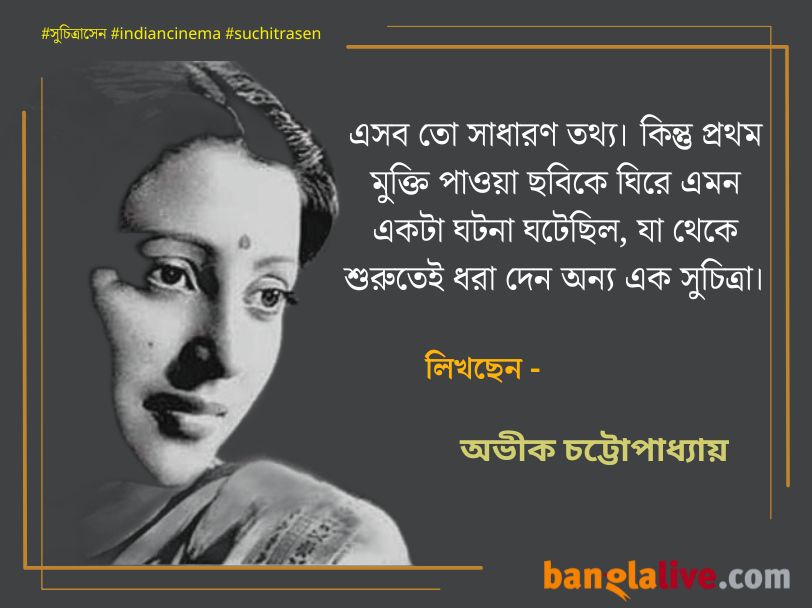

সুচিত্রা-অভিনীত প্রথম ছবি ‘সাত নম্বর কয়েদী’ মুক্তি পায় ১৯৫৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। পরিচালক ও নায়ক যথাক্রমে সুকুমার দাশগুপ্ত ও সমর রায়। ছবিটি খুব একটা চলেনি। প্রসঙ্গত, প্রথম ছবিতেই সুচিত্রার লিপে দুটি গান ছিল― “আজি এ সন্ধ্যায়…” ও “এই মালা যে চাও…”। গেয়েছিলেন আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় (কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর : কালীপদ সেন)। গানও তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। পরবর্তীতে সুচিত্রার ঠোঁটে বহু গান যে চিরসবুজ হয়ে আছে, তা তো সর্বজনবিদিত। তাঁর লিপ আর সন্ধ্যা-কণ্ঠ তো পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। তবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছাড়াও আরও অনেকেই গান গেয়েছেন সুচিত্রার জন্যে। আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আগেই উল্লিখিত। এছাড়া, সুপ্রভা সরকার, যূথিকা রায়, গীতা দত্ত, গায়ত্রী বসু, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, এমনকি সুচিত্রা মিত্র পর্যন্ত। এসব তো সাধারণ তথ্য। কিন্তু প্রথম মুক্তি পাওয়া ছবিকে ঘিরে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা থেকে শুরুতেই ধরা দেন অন্য এক সুচিত্রা।

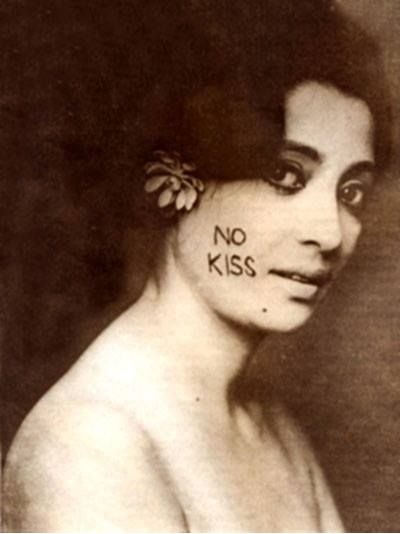

১৯৪০/৫০ দশকের সময়, চলচ্চিত্র পত্রিকা হিসেবে ‘রূপমঞ্চ’ ছিল দারুণ নামকরা। পত্রিকার সম্পাদক ডাকসাইটে চিত্রসাংবাদিক কালীশ মুখোপাধ্যায় সিনেমা জগতে ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর পত্রিকার প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যায় একেকজন নায়িকাকে নিয়ে ফটো-ফিচার করতেন। যাতে প্রাধান্য পেতেন উঠতি নায়িকারা। তখন ‘রূপমঞ্চ’-য় ছবি ছাপা মানে, পরিচিতি এক লহমায় অনেকটাই বেড়ে যাওয়া। ফলে, নতুন অভিনেত্রীরা মুখিয়ে থাকতেন এই সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে। উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে কালীশবাবুর নিজস্ব স্টুডিওতে অভিনেত্রীদের নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন পোজে ছবি তোলা হতো। ‘সাত নম্বর কয়েদী’ ছবির শুটিং চলার সময় কালীশবাবু সুচিত্রাকে এই প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে সুচিত্রা সরাসরি “না” বলে দিলেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি কোথাও যেতে পারবেন না। যদি ছবি তোলার হয়, তাহলে তাঁর সুবিধেমতো সময়ে ও জায়গায় কালীশবাবুকে আসতে হবে। একজন আনকোরা অভিনেত্রী, যাঁর একটা ছবিও তখনও মুক্তি পায়নি, সেই তিনি, কালীশ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন প্রভাবশালী চিত্রসাংবাদিক ও সম্পাদকের দেওয়া এরকম একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন! এ তখন ভাবাই যেতো না। চটজলদি পরিচিতি পাবার এরকম একটা সুবর্ণ সুযোগ দূরে ঠেলার জন্যে, একজন সবে ইন্ড্রাস্টিতে আসা নায়িকার কতখানি আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস থাকার প্রয়োজন, তা কি নতুন করে বলার? এই অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে, একের পর এক লেখায় সুচিত্রা সেনকে একটানা তীব্র আক্রমণ করে গিয়েছিলেন কালীশবাবু।

কিন্তু সুচিত্রা তা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেননি এবং এতে তাঁর উত্তরণও আটকায়নি। বরং পরবর্তীকালে কালীশ মুখোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠজনের কাছে বলেছিলেন, ঐ সময় সুচিত্রার প্রতি তাঁর অতটা ক্ষোভ দেখানো ভুল হয়েছিল। ‘রূপমঞ্চ’-র পাশাপাশি ‘রূপাঞ্জলি’ নামে আরও একটি চলচ্চিত্র পত্রিকা খুব জনপ্রিয় ছিল ১৯৫০-এর দশকে। এর সম্পাদক সুধাংশু বক্সীর সঙ্গেও “ত্রিযামা” ছবিটিকে ঘিরে দারুণ সংঘাত হয়েছিল সুচিত্রা সেনের। অগ্রদূত পরিচালিত ও উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত এই ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৫৬ সালে। এর একটি চিত্র-সমালোচনা বেরোয় ‘রূপাঞ্জলি’ পত্রিকায়, যাতে সুচিত্রার অভিনয় নিয়ে বেশকিছু বিরূপ মন্তব্য ছিল। এতে প্রবল ক্ষুব্ধ হয়ে, পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা করে দেন সুচিত্রা। মামলার খরচ মেটাতে এতটাই নাভিশ্বাস উঠেছিল সুধাংশুবাবুর, যে পত্রিকা চালানোই দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের ব্যাপারেই সেইসময় একধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল চলচ্চিত্রমহলে। যাই হোক, এসব থেকে এটুকু পরিষ্কার, নিজের ব্যাপারে কতটা সচেতন ছিলেন সুচিত্রা সেন, যেখানে অতিরিক্ত কঠিন হতেও তাঁর আটকাচ্ছে না।

সাত নম্বর কয়েদী' ছবির শুটিং চলার সময় কালীশবাবু সুচিত্রাকে এই প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে সুচিত্রা সরাসরি "না" বলে দিলেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি কোথাও যেতে পারবেন না। যদি ছবি তোলার হয়, তাহলে তাঁর সুবিধেমতো সময়ে ও জায়গায় কালীশবাবুকে আসতে হবে।

আবার এর পাশাপাশি একটি ঘটনা তুলে ধরে এক বিপরীত সুচিত্রা সেনকে। যা থেকে বোঝা যায়, তাঁকে বুঝে ওঠা সত্যিই কতটা দুঃসাধ্য! সুচিত্রার প্রথম মুক্তি পাওয়া ছবি ‘সাত নম্বর কয়েদী’ হলেও, এর আগে, ১৯৫১ সালে ‘শেষ কোথায়’ নামে একটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি, যা কিছুদিন শুটিং চলার পর যে কোনও কারণেই হোক, বন্ধ হয়ে যায়। এর ২৩ বছর পর, ১৯৭৪ সালে, ছবির বাকি অসমাপ্ত অংশটা একই শিল্পীদের দিয়ে শুটিং করিয়ে, তার সঙ্গে পুরনো অংশটা জুড়ে, ‘শ্রাবণসন্ধ্যা’ নামে ছবিটি মুক্তি পায়। কাহিনিতে কোনও হেরফের ঘটানো হয়নি। কিন্তু ২৩ বছরের ব্যবধানে, স্বাভাবিকভাবেই সুচিত্রাসহ সব শিল্পীদের চেহারা, অভিনয়-ধরন, চলাফেরা ইত্যাদি অনেককিছুই পালটে গেছে তখন। ফলে ছবিটি এক কিম্ভুতকিমাকার, হাস্যকর, অবাস্তব গোছের চেহারা নিয়েছিল। ‘চিত্রসারথি’ নামের আড়ালে থাকা কোনও একজন ছিলেন ছবিটির পরিচালক। তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত এরকম একটি জগাখিচুড়ি মার্কা সিনেমা স্বাভাবিক কারণেই একেবারেই চলেনি। শুধুমাত্র নচিকেতা ঘোষের সুরে সুচিত্রা সেনের ঠোঁটে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া “দুচোখের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে… তখনই তো আসে গো শ্রাবণসন্ধ্যা…” গানটি খুব জনপ্রিয় হয়। এ ক্ষেত্রে যা বিস্ময়ের, যে সুচিত্রা সেন নিজের অবস্থান, মর্যাদা, গ্ল্যামারের ব্যাপারে অত সচেতন, তিনি এরকম একটা অদ্ভুত পদ্ধতিতে তৈরি ছবির ব্যাপারে রাজি হয়ে যাচ্ছেন কীভাবে? এর স্বপক্ষে কোনও যুক্তি পাওয়া কি আদৌ সম্ভব? এটাই সুচিত্রা সেন। এক বিচিত্ররূপিণী চরিত্র!

অনেকেরই মতে এবং ব্যক্তিগত ভাবেও মনে হয়, যত চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুচিত্রা সেন, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোধহয় দেবকীকুমার বসু পরিচালিত ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য’ (১৯৫৩) ছবিতে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’-র ভূমিকায় তাঁর চরিত্রচিত্রণ। এরকম বিভোরতায় ভরা অপরূপ সৌন্দর্যের লাবণ্য ছড়ানো অভিনয় ভোলা যায় না! ভক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ বিষাদময়ী চৈতন্য-ঘরণী ছাড়া সুচিত্রাকে অন্য কিছু মনে হয়নি এই ছবিতে। ছবি তৈরির আগে, পরিচালক দেবকীবাবু প্রায়ই নবদ্বীপ যেতেন। চৈতন্যের জন্ম ও লীলাক্ষেত্রের স্থান-মাহাত্ম্যকে অনুধাবন করতেন গভীরভাবে। মাঝেমাঝেই তাঁর সঙ্গী হতেন সুচিত্রা। হয়তো এক অন্য অনুভবে নিজেকে খুঁজে পেতে চাইতেন নিমাই-তীর্থে। পরবর্তীকালে যে আধ্যাত্মিক দুনিয়ায় সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি, তার বীজ বোধহয় শুরু থেকেই তাঁর সত্ত্বায় ছিল। নাহলে, অভিনয় জীবনের প্রায় গোড়ার দিকে অমন ভক্তিময় নিবেদন অভিনয় থেকে প্রকাশ পায় কীভাবে? আমাদের কল্পনায় থাকা ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’ আর সুচিত্রা সেন যেন একাকার হয়ে যান ছবিতে।

এই ছবিটি এতটাই জনপ্রিয় হয় যে সেইসময়ে যুগান্তর-অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ বেতার-কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন, তাঁর বাবা শিশিরকুমার ঘোষের লেখা বিখ্যাত বই ‘অমিয় নিমাই চরিত’ অবলম্বনে একটি বেতার নাটক সম্প্রচার করার জন্যে। তবে শর্ত একটাই। অন্য যাঁরাই অভিনয় করুন, ‘নিমাই’ তথা ‘শ্রীচৈতন্য’ ও ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’-র ভূমিকায় সিনেমার মতোই যথাক্রমে বসন্ত চৌধুরী ও সুচিত্রা সেনকে অভিনয় করতে হবে। বিভিন্ন মহলে তখন তুষারকান্তি ঘোষ ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ফলে, তাঁর এই আবেদন মঞ্জুর হয়ে, নাটকটি সম্প্রচারিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালেই। অর্থাৎ ছবিমুক্তির বছরেই। তখন বেতার কেন্দ্র ১, গার্স্টিন প্লেসে। সেখানে এসে অভিনয় করেছিলেন সুচিত্রা সেন এবং সেই প্রথম ও শেষবার। আর কখনও বেতারের কোনও অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেননি। তখন ছিল লাইভ সম্প্রচারের যুগ। রেকর্ডিং হতো না। তাই পরে আর নাটকটি শোনা যায়নি। এই গোটা ঘটনাটি রেডিয়োতে দীর্ঘদিন কাজ করা ও বেতার-গবেষক, প্রাবন্ধিক মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরবর্তীকালে বলেছিলেন স্বয়ং বসন্ত চৌধুরী।

আমরা জানি, ১৯৭৮ সালে ‘প্রণয় পাশা’ ছবিতে অভিনয়ের পর, অন্তরালে চলে যান সুচিত্রা সেন। এর পর থেকে শুধুমাত্র কিছু আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ আপনজন ছাড়া কারোর ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকেননি তিনি। পুরোপুরি ডুবে গেলেন আধ্যাত্মিক দুনিয়ায়। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ভরত মহারাজের কাছে দীক্ষিত ছিলেন সুচিত্রা। তাঁর কাছে মাঝেমাঝেই যেতেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে ভরত মহারাজের কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। পারিবারিক কারণে তাঁকে বেলুড় মঠে যেতে হতো। এর ফলে ভরত মহারাজের সঙ্গে সমরেশবাবুর যোগাযোগ হয় এবং গেলেই অনেক কথাবার্তাও হতো দুজনের। সেইসময় একবার, সুচিত্রাকে মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন সমরেশবাবু। এরপর, তাঁর সম্পর্কে ভরত মহারাজকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি সমরেশবাবুকে বলেছিলেন, “ও আমার কাছে কাঁদতে আসে। কিন্তু মেয়েটা জানে না, বহু জন্মের জমে থাকা কান্না, এক জন্মে কেঁদে শেষ করা যায় না।”― কী অসাধারণ অবলোকন! একইসঙ্গে এখান থেকেই বোধহয় প্রতিভাত হয় অন্তরালবাসিনী সুচিত্রা-সত্ত্বার আসল ছবি।

সুচিত্রার এইভাবে নিজেকে সাধারণ দুনিয়া থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অনেকে অনেকরকম ধারণার কথা বলেন। যেমন, অর্থের প্রলোভনকে পাশে সরিয়ে ভোগবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা অল্পবয়সী গ্ল্যামারের ইমেজকে মানুষের মনে অক্ষত রাখার ইচ্ছে ইত্যাদি। আসলে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের ভাবনাগুলোও তো আসে সাধারণ পথে। কিন্তু সুচিত্রার মানসিক গতিপথকে শুরু থেকে গভীরভাবে দেখলে মনে হয়, এসব ধারণার কোনওটাই যেন ঠিক নয় তাঁর অন্তরালে যাবার ব্যাপারে। যেটা মনে আসে, সুচিত্রা সেন বোধহয় প্রথম থেকেই এক ভক্তিময় পরমের অন্বেষণে ছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষা হয়তো তীব্র আকার নিয়ে তাঁকে সবকিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর পুরোপুরি তাঁকে নিবেদিত ও সমর্পিত করে দিয়েছিল সেই আধ্যাত্মিক পৃথিবীতে। ফলে, ছেড়ে আসা জগতের কিছুই হয়তো আর দাগ কাটতো না তাঁর মনে। তাই, আগের দুনিয়ার কোনও কিছু নিয়ে ভেবে অন্তরালে গিয়েছিলেন সুচিত্রা সেন, এমনটা যেন মানতে মন চায় না। এক দুনিয়া ছেড়ে আরেক দুনিয়ায় চলে গিয়ে হয়তো সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল তাঁর। মহানায়িকা থেকে সত্তাগত দিক থেকে হয়ে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসিনী।

তথ্যঋণ :

১) সাতরঙ(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)/ রবি বসু

২) প্রসাদ : অভিনেত্রী সংখ্যা

৩) প্রসাদ : সঙ্গীত সংখ্যা

৪) ভরত মহারাজ(নিবন্ধ)/ সমরেশ মজুমদার ( মাতৃশক্তি পত্রিকা, কল্পতরু সংখ্যা)

৫) স্মৃতিকোঠায় আকাশবাণী/ মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।