অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের পর পূর্ণ হয়েছে দেড়শো বছর। তাঁর সার্ধশতবর্ষে নানা পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সভা, আলোচনা, প্রদর্শনীর মতো কিছু অনুষ্ঠানের সাক্ষী থেকেছি আমরা। তবে অবনীন্দ্রনাথের একটি অনন্য কাজ, শিল্পচর্চা ও চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর এক অনন্য অবদানও যে শতবর্ষ সম্পূর্ণ করল এবছর, সে কথা সম্ভবত অনেকেরই স্মরণে বা গোচরে নেই। কী সেই কর্মকাণ্ড? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনের পঞ্চাশটি বছর পার করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রানি বাগেশ্বরী অধ্যাপক’ হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। সালটা ১৯২১। এই পর্বে টানা আট বছরে তিনি যে উনত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন শিল্পকলার পড়ুয়াদের, সেটিই পরে, ১৯৪১ সালে ‘বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী’ হিসেবে প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেই বক্তৃতামালা সম্পূর্ণ করল শতবর্ষ। তথাপি আজও তা একইভাবে প্রাসঙ্গিক। এই বক্তৃতার শতবর্ষ উদযাপনের এক অভিনব প্রয়াস সম্প্রতি হয়ে গেল কলকাতায়, যার আয়োজক ছিল অনুষ্টুপ লিটল ম্যাগাজিন ও প্রকাশনী। অবনীন্দ্রনাথের ১৫১তম জন্মদিনের (৭ অগস্ট) একদিন আগে, ৬ অগস্ট ২০২২, শনিবারের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল অধ্যাপক ও দার্শনিক শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তীর বিশেষ বক্তৃতা ‘একি লাবণ্যে: অবন ঠাকুরের ছবি লেখার দর্শন।’

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বটি ছিল উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই প্রকাশিত হয় অনুষ্টুপ পত্রিকার বিশেষ প্রাক-শারদীয়া সংখ্যা ‘আদিবাসী ভারত’, যার অতিথি সম্পাদক কুমার রাণা স্বয়ং হাজির ছিলেন মঞ্চে। এছাড়া প্রকাশিত হয় ইতিহাসবিদ তথা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ডিরেক্টর শ্রী জয়ন্ত সেনগুপ্তের বই ‘ইতিহাস ও সমসময়: সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি।’ জয়ন্তবাবুও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আর বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন অধ্যাপনা ও শিল্পসাহিত্য জগতের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রী মনসিজ মজুমদার এবং শ্রী সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী। প্রাথমিকভাবে সমস্ত অতিথিকে চারাগাছ দিয়ে বরণপর্ব শেষ হলে অনুষ্টুপের সম্পাদক শ্রী অনিল আচার্য, যিনি নিজেও মঞ্চে আসীন ছিলেন অতিথি হিসেবে, বক্তব্য রাখেন অনুষ্টুপ পত্রিকার দীর্ঘ যাত্রাপথ বিষয়ে। আজ থেকে সাতান্ন বছর আগে, ১৯৬৬ সালে কফি হাউসের জমায়েত থেকে যে পত্রিকার সূত্রপাত, সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো যুগন্ধর ব্যক্তিত্বদের স্নেহচ্ছায়ায়, ধীরে ধীরে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে আজ সেই চারা বৃক্ষ হয়েছে। পত্রিকা এবং প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সমানতালে। তাদেরই উদ্যোগে জয়ন্ত সেনগুপ্তের বইটি প্রকাশিত হয় এই সন্ধ্যায়। প্রকাশিত হয় কুমার রাণা এবং বরো বাস্কে (অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত) সম্পাদিত অনুষ্টুপ পত্রিকার প্রাক-শারদীয় বিশেষ সংখ্যা ‘আদিবাসী ভারত’– সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী। এ পর্বের শেষ হয় হিন্দি ভাষায় রচিত বিখ্যাত আদিবাসী গায়ক ভগবান মাঝির গান দিয়ে। রেকর্ডে বাজানো হয় গানটি। তবে গানটি মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া খানিক বিসদৃশ ঠেকে।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী তথা মূল পর্বটির চালনার ভার ছিল সভামুখ্য, বিশিষ্ট শিল্পরসিক ও সমালোচক শ্রী মনসিজ মজুমদারের উপর। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে কয়েকটি মৌলিক ও জরুরি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কলাতত্ত্ব বা অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলা যায় ‘আর্টের শাস্ত্র’ তা আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক? আদতে শিল্পকলার চেহারাচরিত্র গত একশো বছরে যতই বদলাক, ন্যূনতম চেহারাটা একই রয়েছে। তাই অবনীন্দ্রনাথের কলাতত্ত্বকে অপ্রাসঙ্গিক কোনওক্রমেই বলা চলে না। বরং কলাতত্ত্বের আলোচনা সব যুগেই কলারসিকের কলাজ্ঞান সমৃদ্ধ করে। তবে এ কথা ঠিক, যে শিল্পকলা, সাহিত্য বা কবিতা কোনওকিছুই যুগলক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে চিরন্তন হয়ে ওঠে না। শিল্পী বা যে কোনও স্রষ্টা সমকালকে এড়িয়ে কোনওকিছু রচনা করতে পারেন না। এই জায়গা থেকে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ ভাবনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার দাবি রাখে, সে বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেন মনসিজবাবু। অবনীন্দ্রনাথের ‘শিল্পবোধ’-এর ধারণার সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পের গতিপ্রকৃতির কতখানি সাযুজ্য ছিল, কিউবিজ়মের উন্মেষলগ্নের প্রায় কাছাকাছি সময়েই কীভাবে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর মূলগতভাবে ভারতীয় চরিত্রের জাতীয় কলা আন্দোলনের সূচনা করছেন, ইত্যাদি বিষয়ে শ্রোতাদের একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেন তিনি। সবচেয়ে ভালো লাগে, বাগেশ্বরী বক্তৃতামালার শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছে বলে কেবলই সেই বক্তৃতার অসামান্যতার ধ্বজা তুলে না-ধরে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তৎকালীন শিল্পচিন্তার অসারতাকেও সমানভাবে উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি।

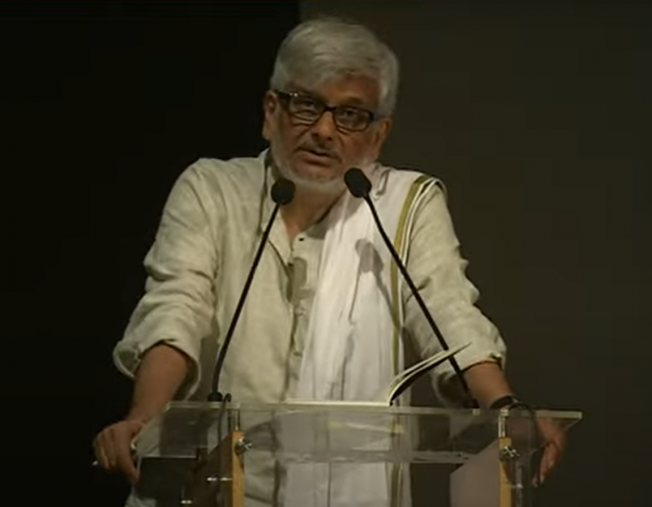

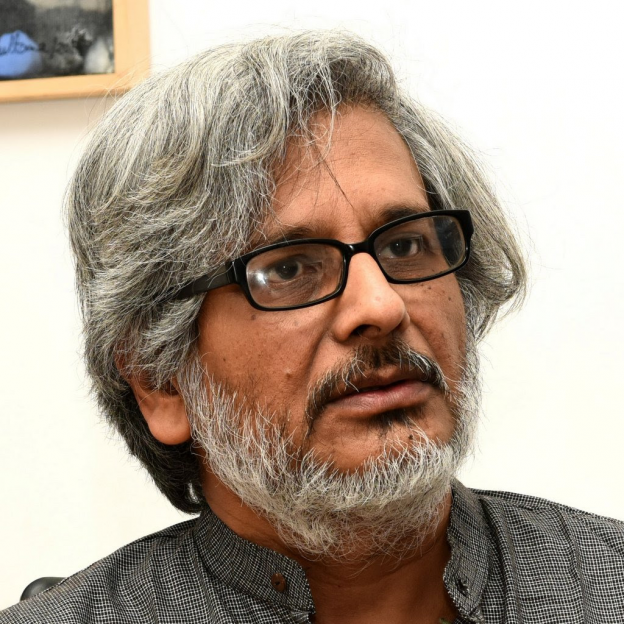

এবার আসা যাক মূল বক্তৃতায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী, যিনি চণ্ডীগড় অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়েও দর্শনের অতিথি অধ্যাপক, তাঁর বক্তব্যটিই ছিল এই সন্ধ্যার মুখ্য আকর্ষণ। বিষয় ছিল: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিলেখার দর্শনে লাবণ্যের উপস্থিতি। অরিন্দমবাবু শুরু করলেন সুবিনয় রায়ের কণ্ঠে ‘লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে’ গান এবং কিন্নরী বীণা হাতে বেলুড় হ্যালেবিডের নারীমূর্তির ছবি দিয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শুরু হওয়ায় ইঙ্গিত ছিল যে এ বক্তৃতায় কবির কলাদর্শনও বারেবারে আলোচিত হবে। কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। ‘ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ’ নামে অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগ্রন্থের আলোচনা দিয়ে বক্তব্যের সূত্রপাত করলেও অরিন্দমবাবু তাঁর বক্তব্যে বারেবারেই এনেছেন রবীন্দ্রনন্দনচেতনার প্রসঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথও যে শুধু ভাব ও লাবণ্য নিয়েই বাগেশ্বরী বক্তৃতামালায় একটি আলাদা বক্তৃতা করেছিলেন, তারও উল্লেখ করা হয়। শিল্পের ছ’টি অঙ্গকে আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন ছবি ও তার ভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিস্ফূট করলেন তিনি এবং প্রতিটি ভাবের অনুষঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের গতিতল বা ট্র্যাজেক্টরিকে অদ্ভুত কৌশলে সংযুক্ত করে দিলেন। শ্রোতা এক পথে চলতে চলতে কক্ষপথ ঘুরে চলে এলেন অবনীন্দ্রনাথের দেশজ শিল্পতত্ত্বের পথের বাঁকে। কখনও উপনিষদ, কখনও বেদান্ত, কখনও ন্যায়শাস্ত্র, কখনও বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে অনায়াস উদ্ধৃতি এবং শব্দার্থভেদ নিয়ে এসে আবিষ্ট করে রাখলেন নন্দনতত্ত্বের জটিল কণ্টকাকীর্ণ পথটিকে।

নন্দনতত্ত্ব আসলে কী? সৌন্দর্যের রূপভেদ? নাকি সাদৃশ্যের অরূপকল্পনা? এ নিয়ে গূঢ় অ্যাকাডেমিক আলোচনা নিশ্চয়ই হতে পারত এই মঞ্চেই। কিন্তু সে পথে না হেঁটে শ্রীচক্রবর্তী সহজ সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বোঝালেন পাশ্চাত্যের ‘এসথেটিক্স’-এর ধারণাবৈচিত্র্য এবং কীভাবে সেই তত্ত্বকে কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন করে বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ‘এসথেটিক্স’ ভাবধারা গড়ে তুলেছিলেন লাবণ্যের ভিতের উপর। কখনও কান্ট-এর ‘ট্রানসেনডেনটাল এসথেটিক্স’-এর তত্ত্ব, আবার কখনও অ্যারিস্টটলের উক্তি, কখনও রেমব্রান্টের উপর রাজপুত অনুচিত্রকলার প্রভাব আবার কখনও বা কালীদাসের মেঘদূতে উপমা এবং রূপকের বৈচিত্র্য, এই বিপুল বিস্তারে শ্রোতাকে ঢেউয়ের মতো উঠিয়ে নামিয়ে ডুবিয়ে ভাসিয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তী ক্রমশ পৌঁছতে থাকেন লাবণ্যের উৎসমুখের দিকে, যেখানে পাশ্চাত্যের ‘এসথেটিক্স’ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য ও অবনীন্দ্রশিল্পকলার অতীন্দ্রিয় দর্শনের এক মোহানা তৈরি করলেন তিনি। আজ, অবনীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে পৌঁছে শিল্পরসিক বাঙালিমাত্রই খানিকটা স্থূলভাবে জানেন, অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের শিল্পধারার সঙ্গে দেশজ আঙ্গিকের সংমিশ্রণে জন্ম দিয়েছিলেন ‘বেঙ্গল স্কুল’ শিল্পরীতির। কিন্তু তার নেপথ্যে কী ছিল তাঁর দর্শন, বা প্রেরণা, কী ছিল পাশ্চাত্যরীতি বর্জনের যুক্তি, কতটুকুই বা গ্রহণীয় হয়েছিল পাশ্চাত্য কলাদর্শন থেকে, এগুলি স্পষ্ট হয় বাগেশ্বরী বক্তৃতামালার মধ্যে, যার সামান্য কিছু অংশ পাঠ করলেন শ্রীচক্রবর্তী, বাকিটা বললেন রবীন্দ্রকবিতার উপমা সহযোগে।

‘জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি’— বৃন্দাবনী সারঙ্গে গাঁথা এ গানে নন্দনতত্ত্বের সারটুকু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বুনে দিয়েছেন, রাজহংসের মতো সেটুকু ছেঁকে এনে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রতত্ত্বের সঙ্গে অনায়াস সহযোগ স্থাপন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন অরিন্দমবাবু। ‘নন্দন’ অর্থে ‘সুন্দর’— কতরকমভাবে সে সুন্দরকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি আমরা? অন্তত ছয় থেকে সাত রকমভাবে। সেই সংজ্ঞাগুচ্ছ থেকে অবনীন্দ্রনাথের লাবণ্যের ধারণা শ্রোতার সামনেই একরকম তৈরি করেন অধ্যাপক চক্রবর্তী। প্রতিটি সংজ্ঞার উদাহরণ দেন আলাদা আলাদা করে, বিশাল প্রোজেকশনে একাধিক ছবি দেখিয়ে— কখনও মদিগ্লিয়ানি, কখনও ভারমিয়ের, কখনও দা ভিঞ্চি, আবার কখনও অবনীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা ছবি। উদ্দেশ্য একটাই— সুন্দরের বিচিত্রতা এবং বিভিন্নতা শ্রোতার সামনে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আর তার মধ্যে থেকে তুলে আনা অবনীন্দ্র-উক্ত লাবণ্যের নির্যাস। রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, উজ্জ্বলনীলমণি থেকে একের পর এক উদাহরণ তুলে এনে ক্রমশ লাবণ্যের অবয়ব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তুললেন শ্রোতাদের সামনে। শেষের দিকে এসে অবনীন্দ্রনাথের লেখা থেকে তুলে আনলেন সেই অংশ যেখানে তিনি বলছেন, লাবণ্যের যথার্থ ইংরিজি প্রতিশব্দ পাওয়া মুশকিল, সেটা না beauty, না grace। লাবণ্য শব্দ এসেছে, আশ্চর্য হলেও সত্যি, ‘লবণ’ শব্দ থেকে। রান্নার সঙ্গে ‘রস’-এর সম্পর্ক এবং সেই রসের সংমিশ্রণে ‘চমৎকারিত্ব’-এর ধারণা কীভাবে ‘বিচিত্র আনন্দে’র জন্ম দিচ্ছে, সেই তত্ত্ব সুললিত ভাষায় বুঝিয়ে অরিন্দমবাবু সেখান থেকে সরাসরি স্পর্শক টানেন অবনীন্দ্র-শিল্পতত্ত্বে ‘লাবণ্য’ অর্থে যেখানে বোঝানো হচ্ছে ‘ইউনিটি’, অর্থাৎ অমিলের রসমিশ্রণ, সেই পর্যন্ত। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়— ‘এইভাবে কোয়ালিটি এবং ব্যালেন্স- এও এসে পড়ে লাবণ্যের কোঠায়।’

আশ্চর্য লাগে, যখন ‘সুন্দর’ থেকে সরে এসে বীভৎস, বাৎসল্য বা করুণরসের প্রকাশ ছবিতে দেখিয়ে লাবণ্যের দর্শন বোঝান অধ্যাপক চক্রবর্তী। অবনীন্দ্রনাথের পুতনা বধ, কঠোর তপস্যারত বুদ্ধমূর্তির কোটরাগত চোখ, চায়কোভস্কির সোয়ান লেক, জেব উন্নিসার উন্নত দেহভঙ্গিমা, দেগা-র ব্যালে ডান্সার— এই প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা রসের বর্ণনায় লাবণ্যকে স্পষ্ট করে ধরিয়ে দেন শিল্পরসিকের চোখে। ফলে লাবণ্যের মূলে যে ‘ইউনিটি’র ধারণা— অর্ধনারীশ্বরের ‘ইউনিটি’-তে যে লাবণ্যের সৃজন, রুদ্ররূপী শিবের পাশে শ্রীময়ী পার্বতীর ‘ইউনিটি’ দিয়ে যে ভক্তিলাবণ্যের উৎসার, রদ্যাঁর ‘দ্য থিংকার’-এর পেশিবহুলতার সঙ্গে তার মগ্নতার যে ‘ইউনিটি’— সে ধারণা প্রতিবিম্বিত হয় সুচিন্তিত বক্তব্যের আয়নায়। কৌশিকী চক্রবর্তী দেশিকানের গাওয়া শিববন্দনা দিয়ে যখন ইতি টানেন অধ্যাপক চক্রবর্তী, তখন লাবণ্যের দেহাতীত অরূপে শ্রোতার মন আবিষ্ট হয়ে থাকে।

গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে সঙ্গীতরসের সৃষ্টি এ কথা সর্বজনবিদিত। অধ্যাপক চক্রবর্তী ভাষার লালিত্যে মঞ্চের উপর এই তিন রসের সমন্বয়ে উদ্ভাবন করলেন চিত্ররস। এই অভিজ্ঞতা কলকাতাবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ, কারণ শিল্পতত্ত্বের আঙ্গিক নিয়ে সর্বসাধারণের জন্য এই ধরনের সুচারু, মনোজ্ঞ আলোচনার অংশীদার হবার সুযোগ খুব একটা জোটে না। শিল্পতত্ত্ব বলতেই যে নীরস, দুরূহ এবং গদ্যময় বক্তব্যের ধারণা সাধারণের মধ্যে থাকে, তার বিপরীত মেরুতে ছিল এদিনের বক্তৃতাটি। সরস, সহজ এবং কাব্যময়তায় পূর্ণ, যথার্থ অর্থে ‘লাবণ্যময়’ এই বক্তৃতার জন্য অধ্যাপক চক্রবর্তীকে শহরবাসীর তরফে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বাগেশ্বরী বক্তৃতামালার শতবর্ষে বাংলার শিল্পোৎসাহীদের শ্রীচক্রবর্তীর চিন্তনের অংশীদার করে নেওয়ার প্রশংসনীয় আয়োজন করে অনুষ্টুপ নিঃসন্দেহে বাংলার সুরুচি ও সুচিন্তাসম্পন্ন মানুষদের কাছে ধন্যবাদার্হ হল।

*ছবি সৌজন্য: অনুষ্টুপ পত্রিকার ফেসবুক পেজ, Pinterest, Bengal Institute

লিখতে শিখেই লুক থ্রু! লিখতে লিখতেই বড় হওয়া। লিখতে লিখতেই বুড়ো। গান ভালবেসে গান আর ত্বকের যত্ন মোটে নিতে পারেন না। আলুভাতে আর ডেভিলড ক্র্যাব বাঁচার রসদ। বাংলা বই, বাংলা গান আর মিঠাপাত্তি পান ছাড়া জীবন আলুনিসম বোধ হয়। ঝর্ণাকলম, ফ্রিজ ম্যাগনেট আর বেডস্যুইচ – এ তিনের লোভ ভয়ঙ্কর!!