রোদঝরা দুপুরে ক্লান্তি গ্রাস করা শুরু করেছে। প্রতিটি রোমকূপে তীব্র উত্তাপের অনুভূতি। সে তবু সহনীয়। তবে সামনে কতটা কষ্টকর পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে, তা ধারণার মধ্যেই ছিল না। গন্তব্য অভয়াগিরি ডাগোবা, মনাস্ট্রি কমপ্লেক্সের আর এক দিক। চার কিলোমিটার চলার পর গাড়ি এসে থামল সুবিশাল স্তূপের সামনে। প্রবেশপথের মুখেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুনস্টোন আর তারপরেই কয়েক ধাপ পাথরের সিঁড়ি। একপাশে দাঁড় করানো বোর্ডের নির্দেশ মেনে জুতো খুলে যেই না মুনস্টোনে পা রেখেছি, মনে হল তপ্ত চাটুর ওপর পা ফেললাম। তেতে থাকা পাথুরে মেঝে পায়ের পাতাদুটোকে যেন ঝলসে দিল। সবচেয়ে কষ্টদায়ক ব্যাপার হলো, পুরো চত্বরটা খালিপায়ে ঘুরতে হবে।

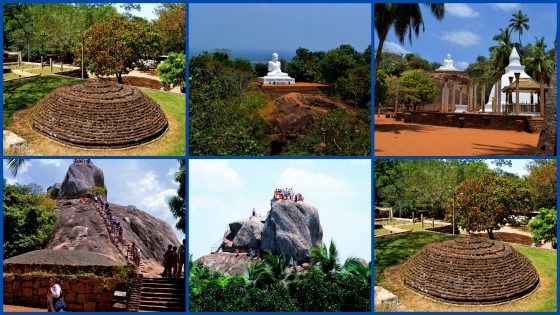

‘ডাগোবা’ বলতে বোঝায় গম্বুজ-আকৃতির বৌদ্ধস্তূপ, যা বুদ্ধদেব বা কোনও বৌদ্ধভিক্ষুর সংরক্ষিত দেহাবশেষের অংশবিশেষ ধারণ করে। অনিল জানাল, বুদ্ধের ছাই এই ডাগোবায় সমাহিত করা হয়েছিল। পাশাপাশি এমন ধারণাও প্রচলিত আছে যে, বুদ্ধের পদচিহ্নের ওপর স্তূপটি নির্মিত। শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় উচ্চতম এই ডাগোবাটির উচ্চতা ৩৭০ ফুট। ইটের তৈরি। একসময় টেরাকোটার ওপর চুন আর বালির প্লাস্টার ছিল, এখন আর তা নেই। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রাজা ভালাগাম্বা এটি নির্মাণ করান এবং পরে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে রাজা পরাক্রমবাহুর আমলে সংস্কার হয়। গম্বুজ-আকৃতি হলেও মাথার একেবারে ওপরটা লম্ব-বৃত্তাকার সরু চোঙের মতো। তার নীচটা ঠিক যেন চৌকোণা আয়তাকার একটা বাক্স। ডাগোবার পাদদেশে একটা মন্দির আছে। সেখানে শায়িত বুদ্ধের সুন্দর মূর্তি। কোনওরকমে পা ফেলে ফেলে সিঁড়ি দিয়ে পাথরের চাতালে উঠে এক ছুট্টে চলে এলাম মন্দিরের ছায়ায়। পায়ের তলাটা কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বাঁচুক।

গরম ছ্যাঁকা খেতে খেতে ডাগোবার চারপাশ প্রদক্ষিণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হল না। গাড়িতে উঠে এগিয়ে চললাম। পাশেই সুবিশাল ক্যাম্পাস গ্রাউন্ড। মেরেকেটে এক কিলোমিটার, তারপরই ‘কুত্তম পকুনা’ বা ‘টুইন পন্ড’। সিংহলা ভাষায় ‘পকুনা’ শব্দের অর্থ পুকুর। সপ্তম শতকে রাজা আজ্ঞাবোধির আমলে নির্মিত বলে মনে করা হয়। বার্মা, চিন, থাইল্যান্ড, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে আসা বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের স্নানের জায়গা ছিল কুত্তম পকুনা। পাশাপাশি পুকুর দুটিতে চ্যানেলের মাধ্যমে জল যাওয়ার ব্যবস্থা, অভিনব প্রযুক্তি। পরের দ্রষ্টব্যটি তিন কিলোমিটার দূরে জেতাবনরামায়া। বহুলাংশেই অভয়াগিরি ডাগোবার আদলে তৈরি। সিঁড়ি দিয়ে কয়েকধাপ উঠেই মন্দিরের অন্দরে শায়িত বুদ্ধমূর্তি। চোঙের মতো মাথাটার উপরের অংশ ভেঙে গেছে। দেওয়ালের চল্টা উঠে পুরনো প্লাসটার বেরিয়ে এসেছে। চারশো ফুট উচ্চতার ইটের তৈরি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বৌদ্ধস্তূপ। বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম স্থাপত্যও বটে। নির্মাণকাল ২৭৩-৩০১ খ্রিস্টাব্দ। তৎকালীন অনুরাধাপুরার রাজা মহাসেনের তত্ত্বাবধানে জেতাবনরামায়ার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়।

দু’ কিলোমিটার দূরে রুয়ানওয়েলি সেয়া বা রত্নমালি স্তূপ দেখতে এসে খানিক স্বস্তি। খালিপায়ে হাঁটতে হবে ঠিকই, তবে পাথরের ওপর কিছু কিছু জায়গায় সিন্থেটিক কার্পেট বিছানো আছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্মিত রত্নমালি স্তূপ পৃথিবীর প্রাচীন নির্মাণগুলির মধ্যে অন্যতম। ঝকঝকে সাদা রঙের প্রলেপে ঢাকা পড়েছে প্রাচীনত্ব। দর্শনার্থীদের বেশ ভিড়। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য আগত পুন্যার্থীদের হাতে নীল শালুক, শ্বেত ও লাল পদ্ম। প্রায় সকলেরই সাদা পোশাক, মহিলাদের পড়নে লম্বা ঝুলের সাদা স্কার্ট আর সাদা টপ। কেউ কেউ দলবদ্ধভাবে একজায়গায় বসে প্রার্থনা করছেন।

বিকেল পাঁচটা। এক কিলোমিটার দূরে আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে এসে দেখি দরজা বন্ধ হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ‘দশ মিনিট সময় এবং ছবি তোলা যাবে না’…অনেক অনুরোধের পর এই শর্তে দুটো ঘর খুলে দিল। মূলতঃ কিছু প্রাচীন মুদ্রা আর বাসনকোসন আছে। একজন স্টাফ ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছে। বুড়ি ছোঁয়ার মতো এক চক্কর ঘুরে বেরিয়ে এলাম। দিনের প্রায় শেষলগ্নে শেষ দ্রষ্টব্য মহাবোধি বৃক্ষ। বুদ্ধগয়ায় যে বোধিবৃক্ষের নিচে বসে বুদ্ধদেব তপস্যা করে মোক্ষলাভ করেছিলেন, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে কলিঙ্গরাজ সম্রাট অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সেই বোধিবৃক্ষের চারা নিয়ে এসেছিলেন এবং অনুরাধাপুরায় রোপণ করেছিলেন। এটিই ‘শ্রী মহাবোধি’ নামে প্রসিদ্ধ। সব তীর্থস্থানের মতোই এখানেও পরপর ফুল বিক্রেতাদের স্টল, তবে ক্যাম্পাসের বাইরে। অনেকটা বড় চত্বর। চারটে গেট। আমরা দক্ষিণ দিকের গেট দিয়ে ঢুকলাম। মন্দিরের অন্দরে বড় বুদ্ধমূর্তি, আরাধনা চলছে। মন্দির লাগোয়া কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছলাম সেই আদি মহীরুহের সামনে। এই অশ্বত্থ গাছটিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়। চারপাশ থেকে ঘেরা আছে। একেবারে কাছে যাওয়া যায় না। দূরদূরান্ত থেকে শয়ে শয়ে ভক্তরা এখানে প্রার্থনা করতে আসেন। শুধু শ্রীলঙ্কাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে এ এক পবিত্র তীর্থস্থান।

এত মানুষের ভিড়, তবু সবকিছু কী সুশৃঙ্খল! পরিবেশের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে না এতটুকু। মন্দির চাতালে প্রার্থনা চলছে। সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে, ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি’। এরই মাঝে বাদ্যযন্ত্রের শব্দে মুখরিত হল চতুর্দিক। একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা প্রবেশ করল মন্দির চত্বরে। দিনের আলোও ফুরিয়েছে। বেরিয়ে এলাম। আগেরদিন কালপিটিয়ায় বসে গুগল ঘেঁটে রাত্রিবাসের একটা ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। সাহান জিপিএস অন করে সেই লোকেশন দেখে এগিয়ে চলেছে। অনিল আমাদের বিদায় জানিয়ে মাঝরাস্তায় নেমে গেছে। সারাদিন ধরে অনেক ধকলের পর বালিশে ডুবতে চাওয়া ক্লান্তি। ফিসসাওয়েয়া লেকের ধারে যখন পৌঁছলাম, সদ্যোজাত সন্ধ্যেটা জমাট বেঁধেছে।

শহরের এদিকটায় ঝলমলে পরিবেশ নেই। শান্ত এলাকা। লেকের ধার ঘেঁষে অন্ধকার, সরু একটা রাস্তা। গাছপালা ঘেরা পরপর কয়েকটা বসতবাড়ি। এর মধ্যেই কোনও একটাতে আমাদের রাত্রিবাস। অবশেষে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ খুঁজে পেলাম মাথা গোঁজার ঠিকানা। অনেকটা ছড়ানো উঠোন নিয়ে দোতলা বাড়ি। ঢোকার মুখেই বড় বোর্ড ‘সান্ রে লেক রেসিডেন্স’। গৃহকর্তা বিক্রমসিঙ্ঘে ও তাঁর স্ত্রী বেশ আলাপী মানুষ। দুজনেই মাঝবয়সের কোঠা পেরিয়েছেন। বাড়িতে আর কেউ থাকে না। কয়েকটা ঘর অতিথিদের ভাড়া দেওয়া হয়। রান্নাঘর থেকে কান ফাটানো অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে আসছিল। টিনের চালে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়লেও অনেকটা এরকম শোনায়। উঁকি দিয়ে দেখি শ্রীমতি সিঙ্ঘে ডিনারে চিকেন কত্তু পরোটা রাঁধছেন। হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রুমালি রুটির স্টাইলে বানানো পাতলা ফিনফিনে পরোটাকে টিনের বোর্ডে দু’হাতে চপার নিয়ে সমান তালে কুচি কুচি করে কাটছেন। তাতেই এই শব্দ। তেলে পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কাকুচি ভেজে তার মধ্যে ছোট ছোট টুকরো করে কাটা সবজি, মশলাপাতি, সস দিয়ে আরো কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিলেন। আগে তৈরি করে রাখা ডিমের ঝুরো আর পরোটার কুচি মেশালেন। শেষ পর্যায়ে টুকরো করা বোনলেস চিকেনসহ মাখা মাখা ঝোল ছড়িয়ে পরিবেশন।

শ্রীলঙ্কার জনপ্রিয় এই স্ট্রিটফুডটি কত্তু রুটি নামেও পরিচিত। এ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ফুডস্টলগুলিতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কত্তু পরোটা কেনার ভিড় চোখে পড়েছে। অনেকটা আমাদের দেশের রোল-চাউমিন দোকানের চেনা ছবি। তবে কেবলমাত্র স্ট্রিটফুড হিসেবে নয়, বড় রেস্তোরাঁ থেকে অন্দরমহলের হেঁসেল– সর্বত্রই কত্তু পরোটার বেশ কদর। ওদেশে বসবাসকারী তামিলদের হাত ধরেই একসময় এই সুখাদ্যটির চল শুরু হয়েছিল। এখন সিংহলীদের খাদ্যতালিকার হিট আইটেম। মশলাদার কত্তু পরোটায় তৃপ্তিদায়ক নৈশাহা্র সেরে বিশ্রাম। সকালে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখি লেকের ধারে পাখির মেলা বসেছে। শ্রীমতি সিঙ্ঘে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই সুপ্রভাত জানিয়ে তড়িঘড়ি ছুটলেন ব্রেকফাস্ট বানাতে। আজ অনেকটা পথ যেতে হবে। টোস্ট, ডিমসেদ্ধ আর তরমুজের রস খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস সিঙ্ঘে পাকা পেঁপে, আনারসের টুকরো ফয়েলে প্যাক করে দিয়েছেন। ‘ইউ ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট, মাস্ট ভিসিট মিহিনতালে’, এ কথা দুজনেই বারবার করে বলে দিলেন।

দশ কিলোমিটার চলার পর জাফনা জংশন। এখান থেকেই রাস্তা সোজা গেছে উত্তর শ্রীলঙ্কার জাফনার দিকে। ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে চললাম। সমান্তরালে সুবিশাল লেক, নাম নুয়ারাওয়েয়া। দূরে রত্নমালি স্তূপ আর জেতাবনরামায়া মাথা উঁচিয়ে আছে। গাঢ় নীল জলে স্থানীয়দের দাপাদাপি। আট কিলোমিটার চলার পর ছোট্ট একটা স্তূপ। তোরণটা অবিকল সাঁচি স্তূপের মতো। চারপাশে অনুচ্চ টিলা। জঙ্গল ঘেরা পথ। ডানদিক-বামদিক করতে করতে দু কিলোমিটার দূরে মিহিনতালে পৌঁছলাম। মূল ফটক থেকে ৪২৬টা সিঁড়ি ভেঙে টিকিট কাউন্টার। তবে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে টিকিট কাউন্টার পর্যন্ত গাড়ি চলে আসার রাস্তা আছে। সাহান আমাদের নামিয়ে দিয়ে পার্কিং-লটে চলে গেল। প্রবেশমূল্য ৫০০ এলকেআর অর্থাৎ, ভারতীয় মুদ্রায় দুশো টাকার মতো। এখানেও সার্কভুক্ত দেশের নাগরিকত্বের সুবাদে টিকিটে ৫০% ছাড় পেলাম।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতীয় রাজা অশোকের পুত্র মহেন্দ্র প্রথম এখানে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, সুদূর সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার। সন্ন্যাসী মহেন্দ্র ও সিংহলী রাজা দেবানামপিয়াতিসসার সাক্ষাৎ হয়েছিল এই স্থানে। এই সাক্ষাতের ফলস্বরূপ শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম পরিচিতি লাভ করে ও প্রসার হয়। শ্রীলঙ্কার প্রথম বৌদ্ধস্তূপটির নির্মাণ এখানেই হয়েছিল। ৩১০মিটার উঁচু টিলার মাথায় ওঠার জন্য ১৮৪৩টা সিঁড়ি। কিন্তু অনেকটা পথ গাড়িতে উঠে এসেছি, তাই অত সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। এদিক ওদিক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। পাথরের লম্বাটে রাইস বোল, কারি বোল, রান্না করার উনান, সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে বসে খাওয়ার জায়গা, প্রাচীন ফলক, হাসপাতালের ভগ্নাবশেষ এসব দেখে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। প্রখর রোদ। তবে আরণ্যক পরিবেশে ছায়াঘেরা পথ ধরে চলতে ভালোই লাগছে।

অনেকটা উঠে এসেছি। একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে গাছের ছায়ায় একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসলাম। এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। চেহারায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ছাপ। এই গরমে তাঁর পায়ে মোজা দেখে একটু অবাক হলাম। স্মিত হেসে মাথায় হাত রেখে নিজের ভাষায় কিছু বললেন। এর অর্থ কিছু না বুঝলেও অনুভব করলাম তিনি বলতে চাইছেন ‘পথ আর বেশি নেই, আর একটু কষ্ট করো।’ চার ভাগের তিন ভাগ ওঠার পর জুতো খোলার জায়গা। বাকি এক ভাগ খালিপায়ে হাঁটতে হবে। মাথার ওপর গাছের ছায়া আর নেই। সেই একই অভিজ্ঞতা, যেন তপ্ত তন্দুরের ওপর পা ফেলে ফেলে চলা। সন্ন্যাসিনীর মোজা পড়ার কারণ এখন বুঝতে পারলাম। সূর্যতাপে শরীর পুড়ছে, তার সঙ্গে প্যাচপ্যাচে ঘাম। মার্চ মাসের মাঝামঝি সময়েই প্রাণান্তকর অবস্থা।

টিলার ওপর অনেকখানি সমান জায়গা। মাঝখানে একটা সাদা স্তূপ। তার কিছুটা পিছনদিকে সিঁড়ি উঠে গেছে আর একটা ছোটো টিলার মাথায়, মহেন্দ্র আর রাজার সাক্ষাৎস্থল। উপর থেকে নীচের উপত্যকার দৃশ্য ভারি চমৎকার। টিলা, সবুজ অরণ্য, নীল হ্রদ আর বিক্ষিপ্ত জনপদের অনবদ্য কোলাজ। বাঁদিকে একটা উঁচু পাথরের ওপর সাদা রঙ করা বুদ্ধের মূর্তি। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসা একটা দল জলের বোতলে গ্লুকোজ মেশাচ্ছে। তাদের দেখে খেয়াল হল, ন্যাপস্যাকে বেশ কয়েকটা ওআরএস-এর প্যাকেট আছে। ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচার এটাই অনন্য উপায়। জাফনা থেকে একদল স্কুলপড়ুয়া তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষামূলক ভ্রমণে এসেছে। আলাপ হল। আমাদের সঙ্গে কোনও গাইড নেই। শিক্ষকদের থেকেই জানতে পারব এই স্থানের ইতিহাস, সেই উদ্দেশ্যে স্কুলপড়ুয়ার দলে ভিড়ে গেলাম। তাদের পিছু পিছু ডানদিকের টিলায় উঠতে শুরু করলাম। পায়ের তলায় গরম পাথরের ছ্যাঁকায় চোখ দিয়ে প্রায় জল বেরিয়ে আসছে। সহ্যশক্তির মাত্রা বাড়িয়ে একে একে দেখে নিলাম মিহিন্দু সেয়া (স্তূপ), কোবরা পন্ড, মহেন্দ্রর বাসস্থান বা মিহিন্দু গুহা।

বেলা একটা নাগাদ বেরলাম মিহিনতালে থেকে। পথের দুধারে সুবিশাল দুটো লেক। মিহিনতালে টিলার মাথায় গাছপালার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে সাদা স্তূপটা। একটা সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। গাড়ি ছুটে চলল পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। (ক্রমশ)

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ২৮ জুলাই ২০২২

*সব ছবি লেখকের তোলা

দীর্ঘদিন ধরে ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখালিখির সঙ্গে যুক্ত। ভ্রমণ, আনন্দবাজার ই-পেপার, ভ্রমী পত্রিকার নিয়মিত লেখক। এছাড়া যারা-যাযাবর, তথ্যকেন্দ্র, লেটস্-গো, আজকাল, প্রতিদিন, গণশক্তি প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনি প্রকাশিত। ট্র্যাভেল রাইটার্স ফোরাম ইন্ডিয়ার সদস্য। প্রধান শখ ও নেশা বেড়ানো আর ট্র্যাভেল ফটোগ্রাফি।