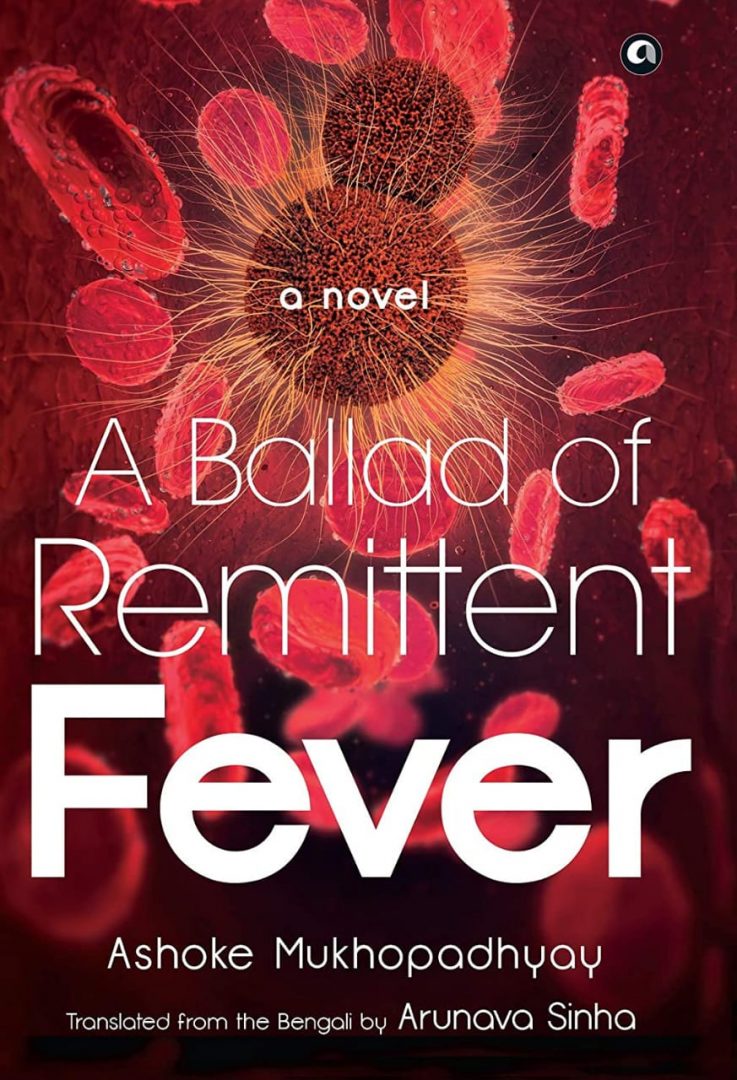

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বহু বাঙালি পাঠকের নজরে পড়েনি একটা সুসংবাদ। হয়তো পুরোপুরি খবর হয়ে ওঠেনি বলেই গুরুত্ব পায়নি। সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম সাহিত্য পুরস্কার ‘জেসিবি অ্যাওয়ার্ডস’ ভারতীয় ভাষার অজস্র বইয়ের মধ্য থেকে দশটি বইকে বেছে নিয়েছিল তাদের লং লিস্ট ঘোষণায়। মূল বাংলা থেকে অরুণাভ সিনহার অনুবাদে অশোক মুখোপাধ্যায়ের ‘অবিরাম জ্বরের রূপকথা’ উপন্যাসটি— ‘Ballad of intermittent fever’, এই নামে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দশটির মধ্যে থেকে একটি মাত্র বই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়। কিন্তু সবক’টি বই-ই সর্বভারতীয় পাঠকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে। অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই তথ্যমূলক উপন্যাস তার গাম্ভীর্য ও গভীরতা সত্ত্বেও সর্বভারতীয় পাঠকের মনকে অধিকার করেছে। অল্পদিনের মধ্যেই বেরিয়েছে বাংলা উপন্যাসের নতুন সংস্করণ। বিনোদনমুখী সাহিত্যের গড়ের মাঠে এ যেন এক প্রাচীন সেগুন গাছ।

‘অবিরাম জ্বরের রূপকথা’ বইটি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল, গতবছর, অতিমারীর কালে, যখন প্রথম ঢেউ তুফান তুলছে সারা দেশে, সবচেয়ে বেশি করে মহারাষ্ট্রে। সমস্যার বিপুলতা, চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে দিকনির্ণয়ের পথবদল, হাসপাতালে অপ্রতুল পরিকাঠামো। সবচেয়ে বিপদ, স্বাস্থ্যকর্মীদের সংক্রমিত হয়ে যাওয়া। সব মিলিয়ে তোলপাড় পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থা। বইটি পড়তে পড়তে দেড়শো বছর আগেকার পরিস্থিতি, ঘটনাবলি মনের মধ্যে তৈরি করছিল এক আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব। নতুন গবেষণা চলছে, শুরু হবে প্রতিষেধক নিয়ে ট্রায়াল, কিন্তু সমাধানের অভিমুখ সাধারণ মানুষের দিকে ঘুরবে তো?

কেমন যেন অতিপ্রাকৃত ইশারার মতো মনে হয় মেসোপটেমিয়া পর্বে ডাক্তার কৃতীন্দ্রর বর্ণনা, ১৯১৮-এর স্প্যানিশ ফ্লুয়ের। ঝড়ের মতো আসে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা। সর্বাঙ্গে বেদনা, মাথায় য্ন্ত্রণা। তীব্র জ্বর। শিশু আর বয়স্করা রেহাই পেলেও মারা যাচ্ছেন জোয়ান বলশালীরা। বিশ্বের ৫০ কোটি মানুষ এই জ্বরে আক্রান্ত। মেরুপ্রদেশ থেকে মহাসাগরের নির্জন দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছিল মারণ ভাইরাস। ১০কোটি মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে গেল ৫ শতাংশ। “যে সময় ডাক্তারদের একটু শ্লাঘা জন্মাইতে শুরু করিয়াছিল, তখনই ওই শক্তিধর দুষ্ট জ্বর যেন একটি চুটকিতে বুঝাইয়া দিয়া গেল, মনুষ্য জীবন সাবানের বুদ্বুদ মাত্র— এই আছে, এই নেই।”

বইটিতে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছে এক পরিবারের চার প্রজন্মের তিন চিকিৎসকের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্পর্ক, তাঁদের অনুসন্ধিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সমকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের আগ্রহ। একশো বছরের বেশি সময়ে দিগন্তে চিকিৎসা শাস্ত্র ও প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন। এটি এক দীর্ঘ উপন্যাস, গবেষণাভিত্তিক আখ্যান। গবেষণাভিত্তিক বা তথ্যমূলক লেখার একটি ধারা বাংলায় আছে। তবে এ ধারায় লেখকের সংখ্যা বেশি নয়। সবচেয়ে বড় কারণ, তথ্যোপন্যাস লেখার চেষ্টা হল ক্ষুরের ফলার উপর হাঁটা। শতাব্দীব্যাপী সময়কালের ঘটনাবলি, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে বহু সূত্রের মধ্যে। সেগুলিকে তুলে এনে তোড়ায় বেঁধে এনে দিলেই হল না, প্রখর চিন্তা ও কল্পনাশক্তি প্রয়োজন কাহিনি, তার চরিত্র, তাদের বাস্তব নির্মাণ করার জন্য।

দু’রকমের গবেষণা অনুপ্রাণিত লেখা চোখে পড়ে। তথ্যসূত্র আছে, কিন্তু কল্পনার নিজস্ব বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় তথ্যের প্রকৃত ব্যবহার ঘটেনি। দ্বিতীয় প্রকারটি আজকাল খুব জনপ্রিয়। কারণ এতে পাণ্ডিত্যের বহি:প্রকাশ আছে, পরিশ্রম কম। এই শৈলীতে নানা পরিচিত তথ্যসূত্র ব্যবহার করে সেগুলি জুড়ে একটি কাহিনি তৈরি হয়, মৌলিকতাবিহীন এইসব গবেষণার ফসল স্বাদগন্ধহীন ঘণ্টের মতনই বিস্মরণযোগ্য।

বইটিতে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছে এক পরিবারের চার প্রজন্মের তিন চিকিৎসকের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্পর্ক, তাঁদের অনুসন্ধিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সমকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের আগ্রহ। একশো বছরের বেশি সময়ে দিগন্তে চিকিৎসা শাস্ত্র ও প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন। এটি এক দীর্ঘ উপন্যাস, গবেষণাভিত্তিক আখ্যান।

অশোককুমার মুখাপাধ্যায়ের লেখা এই দুই শ্রেণীর থেকেই আলাদা। তাই তাঁর নির্মিত আখ্যান সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নেবে। লেখকের আগ্রহ ও পাঠ সাম্প্রতিক রাজনীতি, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বে।এর আগে বহু বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ ও সম্পাদনা ছাড়াও তিনি দুটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন। ‘অগ্নিপুরুষ’ ও ‘আটটা নটার সূর্য।‘ অগ্নিপুরুষ স্বাধীনতা সংগ্রামী উল্লাসকর দত্তের জীবনোপন্যাস। আটটা নটার সূর্য হল ঊনিশশো ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের তথ্যনির্ভর ইতিহাস, এ যাবৎ লেখা এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই। লেখকের নিজের রাজনৈতিক দর্শন বইটিকে নিজস্ব জঙ্গমতা ও তৃতীয় মাত্রা দিয়েছে।

‘অবিরাম জ্বরের রূপকথা’র কাহিনির আরম্ভ ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে। ডাক্তার দ্বারিকানাথ ঘোষাল পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে, ত্যাজ্যপুত্র হয়ে ডাক্তার হয়েছেন, শব ব্যবচ্ছেদ শিখেছেন। পিসিমা সুরেশ্বরীর অর্থসাহায্য আর ব্যবসায়ী এডোয়ার্ড জন স্মিথের আশ্রয়ে পালিত দ্বারিকা নিজের বাসগৃহের মধ্যে রেখেছেন শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা। বেওয়ারিশ শবকে নিজের অনুচরদের দিয়ে উঠিয়ে এনে বাড়িতে তার ব্যবচ্ছেদ ও রোগনির্ণয়ের চেষ্টা চলে। আলেকজান্দ্রিয়ায় কলেরার প্রকোপ। জার্মানি থেকে রবার্ট কখ পৌঁছে গেছেন সেখানে। সেখান থেকে কলকাতায়। রোগীর মৃতদেহ থেকে কমা আকারের ব্যাকটেরিয়া পেয়ে, তার কালচার করেছেন। রোগনির্ণয়ের এই অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে পৃথিবীর সঙ্গে জুড়ে গেছে কলকাতা। রবার্ট কখ-এর জীবাণু কালচারের পদ্ধতি নিয়ে ভাষণে না গিয়ে দ্বারিকা চললেন এক বৃদ্ধের কাতর অনুরোধে, অবিরাম জ্বরের এক রোগীকে দেখতে।

কলকাতা। ঊনবিংশ শতকের শেষ। কলকাতার জনঘনত্ব লন্ডনের সাড়ে চারগুণ। একহাজার এঁদো কূপ আর পুকুর কলকাতায়। মৃত্যুহার জন্মহারের চেয়ে বেশি। প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা আর সেরিব্রো স্পাইনাল ফিভার ছারখার করে দিচ্ছে শহরকে। এছাড়া আছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অসুখ। কালাজ্বর, পালাজ্বর, কুষ্ঠ। বাড়িতে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেই। তার সঙ্গে মিশে আছে কুসংস্কার আর অজ্ঞতা। ব্রিটিশ শাসক সাধারণ মানুষের চিকিৎসা নিয়ে চিন্তিত নয়। রাজপুরুষ আর সৈন্যবাহিনীর জন্য তাদের হাসপাতাল। এদেশের মানুষ চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ে ডাক্তার হবে। সেই প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্যোগও দেশবাসীর।

কাহিনির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে সাধুভাষায় লেখা হয়ে চলেছে দ্বারিকানাথের পুত্র কৃতীন্দ্রের স্মৃতিকথন। কৃতীন্দ্র পরিব্রাজক ডাক্তার। কখনও বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর-এ যোগ দিয়ে উপস্থিত মেসোপটেমিয়ার রণাঙ্গণে, কখনও কটক হয়ে বারাণসী। রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা তাঁরও রক্তে। কেবল, নিজের বোন মধুমাধবীর সঙ্গে বাল্যপ্রণয় ও বাবা-মায়ের ইচ্ছায় লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে বিবাহবন্ধন তাঁকে সংসারে উদাসীন করেছে। পুত্র পুণ্যেন্দ্রনাথ জন্ম নিয়েছে। বড় হচ্ছে পিতামহের আদরে। মধুমাধবী বিবাহ করতে অস্বীকার করেছে। সে আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ। আবার আয়ুর্বেদ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান এমন ধারণাও তার মনে নেই। এ বিষয়ে সে কলকাতার কবিরাজদের চেয়ে স্বতন্ত্র। কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের শিক্ষায় সে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে প্রস্তুত। দুটি প্রবাহ মিশে গেছে আখ্যানে। নানা চিকিৎসাবিধির পরিপূরকতা। জ্ঞানের চর্চায় সংকীর্ণতার জায়গা নেই, এই ভাবনার বিকাশ আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ পর্বেই ঘটেছিল। দুর্ভাগ্য এ দেশের, অত্যধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার ফলে নানা জ্ঞানচর্চার মধ্যে উঠেছে দেওয়াল।

দ্বারিকা আর তাঁর বন্ধু ডাক্তাররা রোগ নির্ণয়ের মত রোগ নিবারণেও একইরকম সচেষ্ট। জলবাহিত রোগ, জ্বর, এগুলির নিবারণে গ্রামাঞ্চলের মানুষ স্থানীয় ব্যবস্থায় কীভাবে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখবে, গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এ বিষয়ে হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষারও এক ইতিহাস ছিল বাংলায়। যত আধুনিক হয়েছে সমাজ, অর্থবান হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ, রোগ নির্ণয় হয়ে পড়েছে প্যাথলজিকাল পরীক্ষানির্ভর। ডাক্তাররা তাঁদের ক্লিনিকাল আই বা অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করার পারঙ্গমতা হারিয়ে ফেলছেন, তাঁদের ভূমিকা ঔষধ লেখাতেই সীমাবদ্ধ। রোগ নিরারণের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে চিকিৎসকরা আর নিজেদের জড়াতে চান না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থান, রূপ পরিবর্তন, বিনিয়োগের বৈদেশিক যাত্রার মধ্যে ওষুধ আবিষ্কার ও নির্মাণের বাণিজ্য, এসবই চিকিৎসাব্যবস্থার সমাজমুখিনতাকে ক্রমশ: বদলে দিয়েছে।

উপন্যাসটিতে গত এক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘটে চলা নানা ঘটনার প্রবাহ জুড়ে গেছে ভারতবর্ষের জ্ঞানচর্চার বিকাশের সঙ্গে। পরাধীন দেশের জনমুখী চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরির কাজে ব্রতী চিকিৎসকরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন, মানুষের দ্বারস্থ হয়েছেন, এই গৌরবজনক সংগ্রামের বৃত্তান্তও পাঠকের প্রাপ্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রতিষ্ঠা, এই সবকিছুর মধ্যে টাইফয়েডের টিকার আবিষ্কারও দেখলেন কৃতীন্দ্রনাথ এবং সে টিকা চালু করলেন কোচবিহারে। ঘর ছেড়ে সাতাশ বছর ভ্রমণ করতে করতে কৃতীন্দ্র ও মধুমাধবী, বাংলার উত্তরে রয়েছেন, পাহাড়ি মানুষদের সঙ্গে। এর সন্নিহিত অঞ্চলই ছিটমহল। বড়ামাংওয়াতে যেদিন এলেন, সেদিন ছিল ইয়ুরি গ্যাগারিনের মহাকাশযাত্রা। অর্থাৎ ধ্বংসের পথ ছাড়াও যে মানবসভ্যতা এগোতে পারে, তার অঙ্গীকার।

নকশাল আন্দোলন আরম্ভের পর্বে পৌত্র দ্বিজোত্তমের সঙ্গে দেখা হয় কৃতীন্দ্রর। সেখান থেকে শুরু হয় দ্বিজোত্তমের নতুন যাত্রা, ‘সাধুবাবা ও সাধুমায়ে’র খোঁজে। শেষপর্যন্ত পাহাড়েই রয়ে যান কৃতীন্দ্র আর মধুমাধবী, মানুষের মুখে তাঁদের নাম কিংবদন্তীর রূপ পায়। এই উপন্যাসে বাস্তবের নানা দু:খযন্ত্রণা ছাপিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে কৃতীন্দ্র ও মধুমাধবীর স্বাধীনতার স্পৃহা ও জীবনস্বপ্ন। আমার মনে হয়েছে, এও এক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক। পরাধীন দেশের দুই সম্পর্কিত মানব-মানবীর মুক্তি অন্বেষণের বিজয়পতাকা, ইটের দেওয়াল ফাটিয়ে যেমন অশ্বত্থচারা পরিণত হয় মহীরুহে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিসরটি এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও উদ্বেগ– এঁদের দু’জনের জীবনযাপনের চালচিত্র। সমাজের অচলায়তন ভাঙার কোল্যাটেরাল ড্যামেজ হিসেবে এসেছে লাবণ্যপ্রভার একাকীত্ব এবং দ্বারিকানাথের মৃত্যু। কিন্তু এইটুকু মূল্য তো ধরাই থাকে বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে।

মধুমাধবী একটি বিস্ময়কর নারী চরিত্র। স্বাধীনচেতা নারী, পুরুষের পোশাক পরে চিকিৎসা করতে চলা আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, সংস্কারবিহীন, মুক্তমন। দ্বারিকাকে ভালোবেসে বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু পুরুষ হয়েও দ্বারিকা তা পারেননি। বাবা-মায়ের বাধ্য হতে গিয়ে বিষাদে নিমজ্জিত করেছেন লাবণ্যপ্রভাকে।

‘অবিরাম জ্বরের রূপকথা’ সমাজ, মানবসম্পর্ক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথবদলের কাহিনি। এর অভ্যন্তরে এক প্রচ্ছন্ন দর্শনও আছে। জ্বর মানে কেবল শরীরের সংক্রমণ নয়। মানবশরীরে জ্বরের আসা-যাওয়া, ফিরে আসার মধ্যে আছে জীবনের অবিরাম প্রবহমানতার হর্ষ। স্থবিরতায় বাঁধা না পড়ে স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলা। কিন্তু কাহিনির বাস্তবের কেন্দ্রে উজ্জ্বল হয়ে আছে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসকদের মরমী ভাবনা, যার অনেকটাই আমরা হারিয়েছি বিগত কয়েক দশকে, অপ্রতুল পরিকাঠামো ও চিকিৎসার পণ্যায়নের কারণে। এই জন্য বইটি অতীতের এক জরুরি দলিল আর ভবিষ্যতের জন্য আশার কম্পাস-শলাকা।

কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।