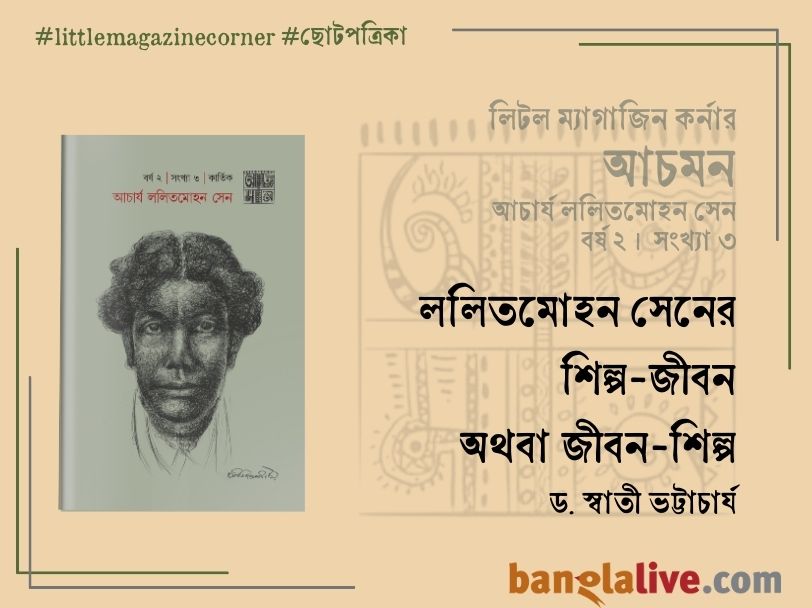

১৮৯৮ থেকে ১৯৫৪—মাত্র ছাপ্পান্ন বছরের আয়ুষ্কাল। তবু শৈশবের কয়েকটি বছর বাদ দিলে জীবনের বৃহত্তর অংশ তিনি উৎসর্গ করেছিলেন শিল্পচর্চায়। তিনি, ললিতমোহন সেন বা এল. এম. সেন। আধুনিক ভারতীয় শিল্পভাষা নির্মাণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য অথচ আজও সামগ্রিক বিস্মৃতির ধূলাবরণে ঢাকা শিল্প-ইতিহাসে তাঁর অবস্থান। হয়তো এজন্য খানিকটা দায়ী তাঁর সুদীর্ঘ প্রবাস-জীবন। কলকাতাকে কেন্দ্র করে যখন ভারতীয় শিল্পের সমকাল-উপযুক্ত ভাষা নির্মাণের খোঁজ চলছে তখন প্রায় একক অনুধাবনে তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন অতীত ও বর্তমানের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির মেলবন্ধনের সূত্রটি। অবনীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বলতে পেরেছিলেন দুই দেশের শিল্পের ‘গোড়ার কথাটি’ এক অর্থাৎ দেখা ও দেখানো; এবং গভীর অন্তর্লীন পর্যবেক্ষণ ও শিল্পের ভাষায় তার প্রকাশ ঘটাবার তাগিদ থেকে দুই ধারার শিল্পশৈলীর সারাৎসার সংকলিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি করলেন তাঁর নিজস্ব বয়ান—যা বহু বিচিত্র, অভিনব এবং স্বতন্ত্র। এক ঋদ্ধ, মননশীল, বৌদ্ধিক পর্যবেক্ষণের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গীণতায়। (Little Magazine)

তাঁর অবদান বা অবস্থানের গুরুত্ব বুঝতে গেলে একবার ফিরে তাকানো দরকার তাঁর স্ব-সময়ের শিল্প-দুনিয়ার দিকে। ভারতবর্ষ তখনও পরাধীন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ও জাতীয়তাবাদের চেতনা, সহসা সচকিত করে তুলল সাধারণ মানুষ থেকে বুদ্ধিজীবীদের—তাই-ই তাদের অনুপ্রাণিত করল ভারতীয় ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধানে। শিল্পে তারই প্রকাশ ঘটল নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারার সৃজন ও বিস্তারে। সেখানে পুরাণ, ইতিহাস ও প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী ধীরে ধীরে ছবির বিষয় হয়ে উঠতে লাগল—পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল জল রঙের নানা পদ্ধতি নিয়ে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত ‘ওয়াশ’ টেকনিক যার অন্যতম। একদিকে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করছেন বাংলার গ্রাম্য ছড়া; সিস্টার নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় প্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষের কারুকলার মধ্যে নান্দনিক সৌন্দর্যের সন্ধান চলছে। নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রমুখ শিল্পীরা লেডি হেরিংহ্যামের নেতৃত্বে অজন্তা চিত্রকলা নকল করছেন; সম্যক ধারণা তৈরি হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারা সম্বন্ধে। মুঘল মিনিয়েচার সংগ্রহ করে আর্ট স্কুলের গ্যালারি সাজাচ্ছেন ই. বি. হ্যাভেল। কুমারস্বামী সংগ্রহ করছেন রাজপুত, পাহাড়ি মিনিয়েচার। আর অন্যদিকে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের সৌজন্যে পাশ করে বের হচ্ছেন একদল ‘শিক্ষিত’ শিল্পী যারা মূলত রয়্যাল অ্যাকাডেমি প্রবর্তিত পাঠক্রম অনুসরণ করে বাস্তবধর্মী ছবি আঁকায় পারদর্শী হয়ে উঠছেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জুবিলী আর্ট স্কুল। সেখানেও পাশ্চাত্য রীতি মেনেই অঙ্কন চর্চা করানো চলছে—অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনের চাপিয়ে দেওয়া হীনমন্যতা। একদিকে শিল্পীরা চাইছেন বিদেশি শৈলীর যথার্থ কায়দাকানুন রপ্ত করে পাশ্চাত্য শিল্পের ‘যথার্থ’ অনুগামী হতে; অন্যদিকে চলছে শিকড়ের সন্ধান। একদিকে শিল্পীরা তাঁদের আপন মানস ও চাহিদা অনুযায়ী বিষয় ও মাধ্যম নিয়ে নানা ধরনের অনুসন্ধান চালাচ্ছেন—গড়ে উঠছে নানা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যময় চিত্রভাষা। অন্যদিকে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে গত শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে রবীন্দ্রনাথ-অনুসারে শুরু হল এক ভিন্নতর শিল্পচর্চা। নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্করের মতো পথিকৃৎ শিল্পীদের পাশাপাশি এই নতুন আবহে মন মেলালেন আরো অনেক শিল্পী। শিল্প সৃজনে মৌলিকতা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এখানে পরম্পরাকে জাতীয় ও বিশ্ব শিল্পের নিরিখে বিচার করার প্রয়াস হতে লাগল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নির্ধারিত সীমারেখা এখানে নেই; আছে শিল্পের নানা ভাষায় নিজেকে আবিষ্কারের প্রয়াস—বিদেশি শিল্পী-সমালোচকদের ভাবনার সঙ্গে, বিদেশের সমকালীন চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হবার অখণ্ড অবসর। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও মনে রাখা প্রয়োজন: পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সুবাদে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক ধরে যে দু’টি নতুন জ্যঁর বা ধারা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা হল—প্রতিকৃতি চিত্রণ ও নিসর্গ চিত্রণ। এই তথ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক; কারণ এই দুটি ধারাতেই সর্বাধিক স্বচ্ছন্দ ছিলেন ললিতমোহন, অথচ শান্তিনিকেতনী বা কলকাতার পরিচিত প্রয়াস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে প্রতিষ্ঠা হল লক্ষ্ণৌ চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়। আশ্চর্য সমাপতন শান্তিপুরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে যে ছোট ছেলেটি লক্ষ্ণৌতে দাদার আশ্রয়ে থেকে পড়াশুনো করছিল, সেই প্রতিষ্ঠা-দিবসেই চোদ্দ বছরের ললিতমোহন সেন ভর্তি হলেন সেই শিল্প-নিকেতনে। শিল্পী হবার যে সাধনার শুরু হয়েছিল সেদিন, আমৃত্যু জারি ছিল সেই সাধনা। তাঁর শিল্প পাঠক্রম শেষ হয় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। অনতিবিলম্বেই তিনি ড্রয়িং ফর রিপ্রোডাকশন বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন।

তাঁর বিশাল কর্মকীর্তির দিকে তাকালে মনে হয় তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। শিল্পের বহুধাবিভক্ত শৈলীর প্রতিটিতেই তিনি নিজের মতো করে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছেন। তেলরঙ, জলরঙ, ড্রাই প্যাস্টেল, ক্রেয়ন ব্যবহারে নিজস্বতার চিহ্ন যেমন রেখেছিলেন, তেমনি ছাপাই ছবির বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন—উডকাট, লিনোকাট, এচিং এমনকি ভাস্কর্য সৃষ্টিতেও নিজস্বতার দাবি রাখেন তিনি। যদিও প্রথম থেকেই আর্ট স্কুলগুলির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফটোগ্রাফি তবু খুব সামান্য কয়েকজন ছাত্রই সেকালে প্রথাগত অর্থে শিল্পচর্চার পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে ফটোগ্রাফি চর্চায় মনোনিবেশ করতেন। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী ললিতমোহন সেন। কারিগরি দক্ষতায় ও বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর আলোকচিত্রের সম্ভারটিও যথেষ্ট মনোগ্রাহী।

তাঁর সমকালে যখন নানাভাবে ভারতীয় আধুনিক শিল্পের ভাষা অনুসন্ধান ও নির্মাণ চলছে, চলছে সে প্রসঙ্গে নানা তাত্ত্বিক আলোচনা ও বিতর্ক, তখন ললিতমোহন সেনের একান্ত মনন নিজের মতো করে তৈরি করে নিতে চাইছিল এক নিজস্ব শিল্পভাষা। ১৯২৩ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ পেলেন। উল্লেখ্য যে রয়্যাল কলেজ অফ আর্টসের দায়িত্বে তখন ভারতপ্রেমী শিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইন। ভারতবর্ষে আসার সুবাদে ভারতের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে তাঁর আত্মিক পরিচয় ছিল। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারা সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন তিনি। অনুমান করা যায় রোদেনস্টাইনের তত্ত্বাবধানে কাজ করার সূত্রেই ললিতমোহনের প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠে। পরবর্তী কয়েকটি বছরে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩-২৪ থেকে ১৯২৬: এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ললিতমোহন রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস থেকে এনগ্রেভিং-এ ডিপ্লোমা অর্জন করেন; পরে সেখান থেকে ড্রয়িং ও পেন্টিং বিভাগেও ডিপ্লোমা পান। এর মধ্যেই তাঁর অন্য ভালোবাসার মাধ্যম ফটোগ্রাফিতে তাঁর উৎকর্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন তাঁকে সদস্য নির্বাচিত করে। পাশ্চাত্য শিল্পী সমাজের সঙ্গে এই নিবিড় পরিচয়, বলাই যেতে পারে তাঁর সমকালীন বাঙালি তথা ভারতীয় শিল্পীদের থেকে অন্যভাবে গড়ে তুলেছিল তাঁর মানস-কাঠামো। পাশ্চাত্য শিল্পের নিদর্শন স্বচক্ষে দেখে আবার যখন তিনি ফিরে এলেন লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে—তখন স্বাভাবিক প্রত্যাশা অনুযায়ী পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক স্টাইলের ছবি আঁকলেন না; বরং তৎকালীন জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে ‘গড়ে ওঠা সুতীব্র আবেগের সঙ্গে’ মিলিয়ে-মিশিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ‘পশ্চিমের আলো ছায়ায় ঘেরা চোখে-দেখা বাস্তব’ পুনর্নির্মাণের নিজস্ব শৈলী। এই শৈলী স্বতন্ত্র কিন্তু সহজ, মননশীল, অনুভূতিপ্রবণ চিন্তাশীলতার প্রকাশ তার মধ্যে। হয়তো এতগুলি শিল্পমাধ্যমে স্বছন্দ ছিলেন বলেই বিশেষ কোনও মাধ্যমের প্রতি আবদ্ধ বিশ্বস্ততা তাঁর ছবিতে দেখা যায় না। সবক’টি মাধ্যমেই তাঁর চলন একইরকম অনায়াস। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, বাস্তবানুগ অথচ তীক্ষ্ণ অন্তরদর্শিতা, তাঁর রঙের ব্যবহার ও রেখার ডৌল, তাঁর প্রকৃতি ও মানবচিত্রণে এমন এক মাত্রা যোগ করেছে যা তাঁর সমকালীন শিল্পীদের কাজে বিরল।

নিজের জীবন সম্বন্ধে আশ্চর্য নীরব তিনি। তাঁর একক শিল্পী-জীবনের বিকাশ ও বিস্তারের একমাত্র বাঙ্ময় নথি তাঁর আঁকা ছবিগুলি। নন্দলাল বসু তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন, শিল্প হচ্ছে স্বভাবের অনুকরণ। স্বভাব অর্থাৎ নিজস্ব ভাব; প্রকৃতি ও মানুষের অভ্যন্তরীণ ভাবটিকে, জীবন-ছন্দকে গভীর মনোনিবেশে অনুভব করেছিলেন তিনি—আর তাঁর ছবির মধ্যে ধরা পড়েছিল সেই ভাবের আবেগ। এজন্যই ললিতমোহনকে বুঝতে গেলে তাঁর চিত্রকর্মের যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন—এবং তাঁর বিচিত্রমুখী শখ ও বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সম্যক উপলব্ধি করে তার নিরিখেই অগ্রসর হতে হবে সেই রহস্যের পথে।

একথা স্মরণে রাখা দরকার, ছবির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সুগভীর ও আন্তরিক; তা নিছক অবসর যাপনের সঙ্গী নয়; নিত্যযাপনের আবশ্যিক সহায়ক। ছবির ক্ষেত্রে নিত্য চর্চার, একমুখীনতার বিকল্প নেই—একথা জানতেন তিনি; আর সেই চর্চার প্রতিটি পরতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভালো লাগা। তাঁর ছবির প্রধান দুটি ঘরানা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের প্রতুলতায়—প্রথমত নিসর্গ দৃশ্য বা ল্যান্ডস্কেপ এবং দ্বিতীয়ত অবয়ব চিত্রণ বা পোর্ট্রেট।

ললিতমোহন ছিলেন ভ্রমণপিপাসু। শিক্ষা ও নিজস্ব ভালো লাগার সূত্রে নানা জায়গায় যাবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। কিন্তু তাছাড়াও ঘরের বাহিরে দুই পা ফেলে ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু খোঁজার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে যে আত্মিক যোগাযোগের প্রয়োজন হয়, সেই মনটিও তাঁর ছিল। আর এজন্যই বোধহয় শুধু তেলরঙে বা জলরঙে এঁকেই নয়, তাঁর শিল্পী-মন প্রকৃতিকে রূপায়িত করেছে লিনো বা উডকাটে। এজন্যই তাঁর নিসর্গচিত্রে প্রতিটি বস্তু তাঁর নিজস্ব স্পর্শগুণ নিয়ে উপস্থিত হয়। তিনি যখন ছবি আঁকছেন তখনও ভারত-শিল্পে নিসর্গ দৃশ্যের অর্থাৎ নিছক প্রকৃতির রূপের খাতিরে তাকে দৃশ্যায়িত করার রীতিটি মূলত উপাদান ও শৈলী নির্ভর। কোম্পানি-আমল পর্যন্ত নিসর্গচিত্রের প্রধান ব্যবহার ছিল স্থানিক বৈশিষ্ট্যকে নথিবদ্ধ করা। ভারত-শিল্পের আত্মানুসন্ধানের শুরুতে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সূচনায় প্রধানত এই ধারাটিই বজায় ছিল। যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় যখন নিসর্গদৃশ্য আঁকছেন তখন তা পাশ্চাত্য রীতির তেলরঙে করা নিসর্গচিত্রের শৈলীতেই আঁকছেন। তাতে বাস্তবানুগতা আছে কিন্তু অন্তরের উত্তাপ নেই।

অন্যদিকে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীদের করা নিসর্গচিত্রে ভাব-গভীরতা ও ব্যঞ্জনার প্রকাশই বেশি বাস্তব। স্থানিক আনুগত্যের উপর সেভাবে জোর দেওয়া হয়নি। ললিতমোহন সেনের ল্যান্ডস্কেপের ক্ষেত্রে এই স্পর্শগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে, প্রতিটি বস্তু নিজস্ব ‘ভাবে’ প্রতিভাত হয়েছে বলে, তাঁর নিসর্গচিত্র স্থানিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যে চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র স্থানের দাবি রাখে। তাই উত্তরপ্রদেশের সূর্যকরোজ্জ্বল সাধারণ গ্রামগুলির জীর্ণ মাটির কুটিরগুলি তাদের রুক্ষ, ভাঙা দেওয়াল নিয়ে এক নতুন ব্যঞ্জনায় দর্শকের কাছে ধরা দেয়। গ্রাম্য বাড়িগুলির মাটির দেওয়ালের স্পর্শগুণ বা ট্যাকটাইল কোয়ালিটি তিনি স্প্যাচুলার বহুল ব্যবহারে যেমন স্পষ্ট করেছেন, তেমনই বলিষ্ঠ রেখা ও উপযুক্ত রঙের ব্যবহারে প্রাণময় করে তুলেছেন। ঘন সবুজ গাছের পাতায় আলোর খেলা তাঁর মনে যে মুগ্ধতার রেশ এনে দিয়েছিল—মাটির উঠোনে ছিটকে পড়া আলোর বৃত্তে বসা মানুষগুলিকে যে আলতো রঙের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন তার মধ্যেও ছুঁয়ে থাকে সেই মুগ্ধতা। অনেক সময়, বিশেষত সিল্যুয়েটে ধরা অবয়বগুলি দেখতে দেখতে মনে হয় তাঁর ছবিতে আলো-ছায়ার বৃত্ত এবং প্রতিবৃত্তের ব্যবহার তাঁর পরিমিতি বোধের উদাহরণ বললে বোধহয় ভুল বলা হয় না। গ্রামের বাড়িগুলির সমানুপাতিক বিন্যাস, পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার জ্যামিতিক সংরচনে ধরা দেয়। দেওয়ালে ঠিকরে পড়া সাদা আলো বা ঘরের চালের ঈষৎ বিষণ্ণ হলুদ—চারপাশের ঝুপসি সবুজের প্রেক্ষিতে এক অদ্ভুত সমন্বয় গড়ে তোলে। পাশ্চাত্য আলোছায়া সৃষ্টির প্রথাগত শিক্ষা গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই, ভারতবর্ষের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উজ্জ্বল আলোর এত বলিষ্ঠ অথচ মরমী প্রতিরূপায়ণ সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে। তাঁর নিসর্গচিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটিতে ছবির পশ্চাৎপট হিসেবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন নাকি বহুপরিচিত ‘কৃষক রমণী’ বা ‘দ্য টেম্পল’ অথবা ১৯২৪ সালে করা দুটি বিদেশিনীর ছবিতে।

‘কৃষক রমণী’ ছবিটিতে স্প্যাচুলার ব্যবহারে কেবলমাত্র যে ছবিটিতে বিভিন্ন তল সৃষ্টি করা হয়েছে তাই-ই নয়; এক ধরনের অতীন্দ্রিয় বুনোট তৈরি করা হয়েছে যা প্রকৃতির সঙ্গে চাষি মেয়েটির অন্তর্লীন সম্পর্কের ইঙ্গিতবাহী। আবার অন্যদিকে জমির উঁচুনিচু ভাব ও ধানের শীষের গড়ন; এমনকি প্রতিটা ধানের ডৌলকে আলাদা করা যায়! এই ছবির পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার মনে করায় সেঁজার ছবির শৈলীগত বৈশিষ্ট্যকে, ‘স্পেস’-এর ব্যবহারকে—অথচ ছবিটির ভাব একান্তই ভারতীয়। আবার ‘টেম্পল’ ছবিটির শৈলী বিদগ্ধ সমালোচককে মনে করায় ইংল্যান্ডের ‘জন কনস্টেবলের স্কুলিং’-এর কথা। কিন্তু স্থানিক পরিচিতিতে তা একান্তই ভারতীয়। তেলরঙে করা এই ছবিটিতে গাছের কোল ঘেঁষে দাঁড়ানো মন্দিরটির গম্ভীর একাকিত্ব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। খোলা দরজার অন্ধকারাচ্ছন্ন হাতছানির সঙ্গে সবুজের বিভিন্ন টোনাল্ ভেরিয়েশনের মিশ্রণে ছবিটির মেজাজ ধরা পড়েছে। শক্ত পাথরের পাঁচিল এবং আকাশে সাদা মেঘের ছোপ-লাগা দক্ষতায় মিলিয়ে দিয়ে ছবিতে এক ধরনের গতিশীলতা সঞ্চার করেছেন। ১৯২৪-এ আঁকা ছবিটি আড়াআড়িভাবে বিভাজিত হয়েছে দুটি গাছের সাহায্যে—গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুই বিদেশিনী নৌকায় বসা। নৌকাটি নদীর পাড়ের কাছেই সম্ভবত বাঁধা রয়েছে—পাড়ের জলে শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে—জলের রঙ সেখানে ঘোলাটে—পশ্চাৎপটে গাছদুটির জলজ পাতার ছায়া ঘিরে রেখেছে মেয়েদুটিকে—তরুণ বয়সে করা এই জলরঙের ছবিটিতে স্থানবিভাজনের মুনশিয়ানা লক্ষণীয়। লক্ষণীয় অসাধারণ দক্ষতায় কীভাবে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতি এবং নারীকে। গাছের আবডালে দাঁড়ানো/ বসা মেয়েদুটির এই একান্ত মুহূর্তটির আনন্দ যেন গভীরতর হয়ে মিশে গেছে প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ অনুষঙ্গে।

তাঁর অসংখ্য পেনসিল স্কেচ ও ছাপাই ছবিতেও নিসর্গের বিভিন্ন চরিত্র সৃজনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গাড়োয়ালের খানকারা চটির স্কেচগুলিতে যেমন পাহাড়ি প্রকৃতির রুক্ষ সৌন্দর্য ধরা পড়েছে মাত্র কয়েকটি রেখার মাধ্যমে। পাহাড়ি প্রকৃতির সৌন্দর্যের বাহুল্যহীনতা দর্শকের মনে এক শান্ত সৌন্দর্যের বোধ জাগিয়ে তোলে। তাঁর ছাপাই ছবির দৃশ্যচিত্রগুলি আবার আলো-ছায়ার সুষম বণ্টন এবং রৈখিক অলংকরণে সুদৃশ্য। তাঁর তৈলচিত্রগুলিতে আবার রঙের ঘন বুনোট বা টেক্সচার—সূক্ষ্ম চলমান রেখার সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। ফলে একইসঙ্গে ছবিতে এক নিস্তব্ধ গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রকৃতি যেমন বিচিত্র, তার আঙ্গিকে যেমন ভৌগলিক বিন্যাসের রূপভেদ, তেমনি রূপভেদের বৈচিত্র্য বিন্যস্ত হয়েছে ললিতমোহনের নিসর্গ চিত্রমালায়। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বেছে নিয়েছেন বিভিন্ন মাধ্যম আর তাই ধানের ক্ষেতের উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল তেল রঙ; পাহাড়ি প্রকৃতির সন্ন্যাসী ও রুক্ষতার প্রকাশে পেনসিলের দ্রুত আঁচড়ের রেখাচিত্র; অথবা জলরঙে আঁকা স্বপ্নমেদুর আকাশলীনা প্রকৃতি ললিতমোহনের শিল্প-চেতনার গভীরতায়, দক্ষতায় বাঁধা পড়ে একই সূত্রে। আবার তাঁর ছাপাই ছবির রেখার বুনোট কোনও কোনও সমালোচককে মনে করায় তাঁতশিল্পের টানা-পোড়েনের কথা—কেননা একদা শান্তিপুর-নিবাসী শিল্পীর রক্তে যে রয়েছে সুতোর টানা-পোড়েন, তাঁতের ঠকঠকি।

ললিতমোহনের অবয়ব ও প্রতিকৃতি চিত্রণ তাঁর শিল্পচর্চার একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক। সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি-চিত্রকর উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের কাছে তাঁর চিত্র-শিক্ষা। রোদেনস্টাইনের মতোই সূক্ষ্ম মাত্রাবোধ লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রতিকৃতি চিত্রণে। রেখা বা রঙের ওপর এক চূড়ান্ত আধিপত্যের নিদর্শন যেন এই প্রতিকৃতিচিত্রগুলি। প্রতিটি ডৌলই যেন সুসমঞ্জস, স্বচ্ছন্দ। বারেবারেই যে অনুভবী দর্শনের কথা বলছি, তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বোধহয় এই প্রতিকৃতিগুলি। যাঁদের মুখের ছবি এঁকেছেন তিনি, তাঁরা অনেকেই অচেনা আমাদের; কিন্তু প্রতিটি রেখা ও ডৌলের সংহতিতে সেগুলি অচেনা মুখের নৈর্ব্যক্তিক ছবি না হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি-চরিত্রের প্রতিফলক হয়ে ওঠে।

বার তাঁর আঁকা অনামী সাধারণ মানুষের মুখচ্ছবিগুলি বিশেষত কুলু, গাড়োয়াল, নেপাল, তিব্বত অথবা দক্ষিণ ভারতের নানা উপজাতির গড়ন ও অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। শুধু সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত বলে নয়, প্রতিটি মুখই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মনোগ্রাহী। শৈল্পিক দক্ষতার সঙ্গে মিলে যায় খুঁটিনাটি লক্ষ্য করবার ক্ষমতা আর মানবিক আবেগ। পোশাক-পরিধেয় ও অন্যান্য আনুপুঙ্খিক অনুষঙ্গে ফুটে ওঠে আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য—ছবিগুলি হয়ে ওঠে এই প্রান্তিক মানুষগুলির মর্মজীবনের দরদি উপাখ্যান। মূলত পেনসিলে ও ক্রেয়নে করা এই কাজগুলির মধ্যে সাদা লাইনের ব্যবহার কাজগুলিতে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। ১৯৪০-এ করা তাঁর ‘বাডিং আর্টিস্ট’ ছবিটির কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। উজ্জ্বল চোখ এবং ঠোঁটের ভাঁজ চরিত্রটির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে নিখুঁতভাবে ইঙ্গিত করে। এই যে ভেতর থেকে দেখার ক্ষমতা—এর জন্য প্রয়োজন একটি স্পর্শকাতর মনের—তা ছিল বলেই ললিতমোহন হয়ে উঠেছিলেন প্রথম শ্রেণির একজন প্রতিকৃতি-শিল্পী। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকের মধ্যেই ললিতমোহন শিল্পী হিসাবে নিজের ভাষা তৈরি করে ফেলেছেন। শুধু প্রতিকৃতি অঙ্কনে নয়, তাঁর তেলরঙের ছবিতেও রেখা ও রঙের মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয় এক অনায়াস বিন্যাস—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চলনের সঙ্গে মিলে যায় তাঁর ছন্দোময় রেখার বিস্তার। লাবণ্যময় সেই ললিত রেখায় সৃষ্ট নারী-অবয়ব সমকালীন শিল্পে একান্ত বিরল। অজন্তা নয়, বাঘ গুহার দেওয়ালচিত্রের কথা মনে পড়ে যায় তাঁর অবয়বের ডৌল দেখে। আত্মস্থকরণের এ-ও এক নিদর্শন বটে।

অসিত হালদারের সঙ্গে বাঘ গুহাচিত্রের অনুলিপি করবার সময়েই হয়তো রেখার ভাব এভাবেই মনস্থ করেছিলেন তিনি। ত্বকের কোমলতা, মাংসপেশির পেলবতা আশ্চর্য কারিকুরিতে ফুটিয়ে তুলেছেন; আবার প্রকৃতির প্রতিটি অবয়বকেও তুলে ধরেছেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে। রেখার চলমানতা তাঁর ছবির প্রাণ; প্রতিটি রেখার আঁচড়ই চঞ্চল এবং বলিষ্ঠ। মূর্ত অবয়বের মধ্যেও তিনি আনেন বিমূর্ততার আভাস—তাঁর একান্ত নিজস্ব পদ্ধতিতে অনায়াসে চলে এই ধরা এবং ছাড়ার খেলা।

তাঁর জলরঙের ছবিগুলি আবার সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক—রোম্যান্টিক আবহ হয়তো ছুঁয়ে থাকে তাদের, কিন্তু বাস্তবকে বাদ দিয়ে নয়। এই পর্বে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খ্রিস্টের জীবন নিয়ে করা তাঁর দুটি ছবি—‘যীশুর জন্ম’ ও ‘ইজিপ্ট যাত্রা’—দুটি ছবিতেই বিদেশি পোশাক পরিহিত একাধিক চরিত্রকে দেখা যায়। যেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উজ্জ্বল আলোর বিপ্রতীপে শান্ত রঙে আঁকা হয়েছে এই কাহিনিভিত্তিক ছবিগুলি—একটা যুগ, একটা কালকে ধরবার জন্য। অথচ চরিত্রগুলির মধ্যে এদেশীয় পাহাড়ি মানুষের ভাব সুস্পষ্ট। ললিতমোহনের বিচিত্রমুখী প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন প্রায় অসম্ভব—নানা মাধ্যমে তাঁর কাজের নমুনাকে একটি ছাদের তলায় আনার প্রচেষ্টা করাও বৃথা—এমনই তাঁর বিচিত্র প্রকাশ। লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউস অলংকরণের জন্য নির্বাচিত চার শিল্পীর অন্যতম ছিলেন ললিতমোহন। অন্যদের মতোই তিনিও এগ টেম্পারা অর্থাৎ গুঁড়ো রঙের সঙ্গে ডিমের কুসুম মিলিয়ে ব্যবহার করেছিলেন।

বর্তুলাকৃতি ছাদের পূর্ব দিকের এক চতুর্থাংশে ললিতমোহন আঁকলেন আকবরের সভাকক্ষ। চিত্রে ফুটে উঠেছে ফতেপুর সিক্রি; আকবরের স্বপ্ন-প্রাসাদের নকশা। সম্রাট সিংহাসনে আসীন—নতজানু স্থপতি সম্রাটের সামনে—হাতে তার পরিকল্পিত প্রাসাদের রেখাচিত্র—আকবর তা দেখে স্থপতির কাছে স্পষ্ট করে তুলছেন তাঁর পরিকল্পনা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আকবরের চেহারার আদল ও হালকা রঙের পোশাকের অনুপ্রেরণা মুঘল অনুচিত্র। স্থপতির পরনে উজ্জ্বল পোশাক; তার সঙ্গীও পরে আছে তেমনই গাঢ় রঙের পোশাক। রঙের এই ব্যবহারের ফলে কেবল যে টোনের বৈপরীত্য এক নাটকীয় আবহ তৈরি করছে শুধু তাই-ই নয়, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শ্রেণিগত বৈষম্য। উপরে-নীচে নানা স্থানে ফিগারগুলিকে রাখা হয়েছে অনেকটা সিস্টিন চ্যাপেলের অলংকরণের ধরনে। ফলে এক ধরনের স্থানিক চরিত্র স্পষ্ট হয়েছে এবং স্থানবিভাজনের সামঞ্জস্যে দরবারের রূপ ও মেজাজটি ধরা পড়েছে সূক্ষ্মরূপে। হয়তো ভিত্তিচিত্র বলেই এখানে মুঘল অনুচিত্রের সংরচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। ফ্রেস্কোটির কোনো স্থানে অলংকরণের বাহুল্য নেই; অথচ প্রতিটি চরিত্রের অভিব্যক্তির ভিন্নতা লক্ষণীয়।

প্রতিটি চরিত্রই সাগ্রহে অপেক্ষা করছে যেন, নকশাটি দেখে মতামত প্রকাশ করার জন্য; কিন্তু সবাই সে ভাব প্রকাশ করছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। নকশাকারের দেখানোর ভঙ্গি এবং আকবরের বসার ভঙ্গি চরিত্রদুটিকে এক অদৃশ্য বৃত্তাকার সংরচনে আবদ্ধ করেছে। হালকা রঙের ব্যবহার ফ্রেস্কোটিকে অজন্তা চিত্রের কাছাকাছি নিয়ে যায়, অথচ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস রচিত হয়েছে শিল্পীর নিজস্ব আঙ্গিকে।

ইন্ডিয়া হাউসের অলংকরণে তাঁর অপর ছবিটি বুদ্ধ ও শিষ্য আনন্দের কাহিনী। বিষয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এভাবেই তিনি তুলে ধরেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে।

শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্ব দেখালেও ছাপাই ছবি বিশেষত উডকাট, লিনোকাট এবং এনগ্রেভিং-এ তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ শিল্পী। পাঁচজন ভারতীয় শিল্পী—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, মুকুলচন্দ্র দে, ললিতমোহন সেন প্রমুখ এই বিভাগটিকে সাধারণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য থেকে শিল্পকলার মাধ্যমে উন্নীত করেছিলেন। ললিতমোহনের লিনোকাটের ছন্দায়িত রেখা, তাঁর ত্রিকোণাকৃতি সংরচন কর্মগুলিকে কখনও ভেঙে ভেঙে, কখনও বা লীলায়িত রেখায় বেঁধে, আলোছায়ার সুষম বণ্টনে, রৈখিক অলংকরণে অনবদ্য করে তুলেছে। কাঠ খোদাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর সমকালে দুটি ধারার প্রচলন ছিল। নন্দলাল বসু প্রবর্তিত ধারাটিতে ইউরোপীয় এক্সপ্রেশনিস্ট ঘরানায় সমগ্র এলাকাটিকে সাদা-কালোর বণ্টন হিসেবে দেখানো হত। অন্যদিকে আর্ট স্কুল ঘরানার ছবিতে (হরেন দাসের ছবির কথা উল্লেখযোগ্য) রেখাকেই প্রাধান্য দেওয়া হত অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখার সাহায্যে একটা টেক্সচার তৈরি করা হত। মনে রাখতে হবে ১৯৩০ সালে নন্দলাল বসু যখন লিনোকাট শুরু করেন, ললিতমোহনও সেই সময়েই লিনোকাট করা শুরু করেন। ইউরোপে উড এনগ্রেভিং-এর শিক্ষা নিলেও ললিতমোহন দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণে এক নিজস্ব শৈলী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ছবিতে প্রতিটি রেখা গুরুত্বপূর্ণ; সমগ্র চিত্রটিতে এক অদৃশ্য ভারসাম্য সৃষ্টি করে এই রেখাবন্ধন। কোথাও কম কোথাও বেশি সাদা জায়গা ছাড়ার ফলে ছাপ ছবিগুলিতে এক ধরনের রিলিফ কোয়ালিটি সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উপজাতিদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাচের প্রস্তুতির ছবিটির উল্লেখ করা যায়। তিনটি নারী চরিত্র, রেখার সংস্থানের মধ্যে দিয়ে, কালো অংশের প্রেক্ষিতে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে তাদের অবয়বের ভাস্কর্যসুলভ ডৌলটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে তাঁর একটি স্বাভাবিক দক্ষতা কাজ করত। রয়্যাল কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর উড এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে করা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর দুখানি ছাপচিত্র ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রিন্টরুমের প্রদর্শনীর জন্য সংগ্রহ করেন। ভারতীয় শিল্পধারার যে প্লাস্টিক সাজেশন, যা তাঁর ফিগারগুলির ত্রিমাত্রিকতা স্পষ্ট করে তোলে, তা এই ছবিগুলির ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত।

শুধু চিত্রকলা বা ছাপাই ছবি নয়, বিজ্ঞাপন/ পোস্টার ইত্যাদির মধ্যেও তিনি তাঁর সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ভারতীয় নিসর্গ সৌন্দর্যকে ভালোবেসেছিলেন তিনি; যে সময় ভ্রমণ সংস্থা দূরে থাক, পর্যটন শিল্পের কোনও পরিকাঠামোও ছিল না; সেই বিংশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে পর্যটকদের আকর্ষণ করবার জন্য তিনি একটি পোস্টার তৈরি করেছিলেন; এক কাশ্মীর-কন্যার মুখচ্ছবি দিয়ে। হাতে আঁকা ছবিতে যেমন, ফটোগ্রাফির মাধ্যমেও তিনি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজনকে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-অনুষ্ঠান, ব্রত-পার্বণের মধ্যে দিয়ে যে চলমান জীবন তা ধরা পড়েছে তাঁর ক্যামেরার চোখে। অথচ বিংশ শতাব্দীর যেই প্রথম কয়েক দশকের অত্যন্ত সাধারণ মানের ক্যামেরায় সাদা-কালো ছবিতে চারপাশের রঙিন জীবনকে ধরে রাখার এই যে প্রয়াস তা তো অনেকটাই রয়ে গেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। তাঁর কম্পোজিশনের বোধ, ধারণা তাঁর ক্যামেরার ছবিকে ঋদ্ধ করেছে। যেমন ছাপাই চিত্রকর হিসেবে সাদা-কালোর বিভাজন স্তরের সূক্ষ্ম মুনশিয়ানা অনেকটাই এসেছে ফটোগ্রাফার হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। পরাধীন ভারতের বাসিন্দা হয়েও অল ইন্ডিয়া ফটোগ্রাফিক সাঁলোতে তাঁর ফটোগ্রাফ নির্বাচন, কিংবা রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সভ্য হিসাবে শাসক ইংরেজদের তাঁকে বরণ করে নেওয়া ইত্যাদি থেকে ধারণা করা যায় ছবি আঁকিয়ে শুধু নয়, কত বড় ছবি তুলিয়ে ছিলেন তিনি—তা কোনও দ্বিধার অবকাশ রাখে না।

এছাড়াও অসংখ্য বস্ত্রশিল্পের নকশা, সেরামিক পাত্রের নকশা, তেল ও তামার পাত্র নির্মাণ, গয়না প্রস্তুত ও মিনেকারির কাজেও তাঁর দক্ষতার নানা নিদর্শন, তাঁর শিল্পকৃতির উল্লেখযোগ্য অথচ স্বল্পজ্ঞাত এক দিক। তাঁর নকশাকারীর বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। আজকে যে ধরনের বড় বড় মোটিফ, মানুষের মুখ বা ফিগার কাপড়ের ছাপায় ব্যবহার করা হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিত্রটা ছিল একেবারেই অন্যরকম। ফুল-লতা-পাতার নকশাই ছাপা থাকত কাপড়ের গায়ে; তা-ও অনেকসময়েই ওয়ালপেপারে ছাপা নকশার ধরনে। সেই ‘ইংলিশ প্রিন্ট’-এর জনপ্রিয়তার যুগে ললিতমোহন নকশার মোটিফ হিসাবে বেছে নিলেন টি-পট ও কাপ-প্লেট, ছাতা মাথায় হেঁটে চলা রঙিন মানুষ অথবা ময়ূর-পালকের ধরনে অর্ধগোলাকৃতি মোটিফের কৌণিক ব্যবহার।

মানুষের মুখ চিরকালই আকর্ষণ করেছে তাঁকে; তাঁর তৈরি ভাস্কর্যেও তারই অনুলিপি। কাঠের তৈরি মুখোশ-জাতীয় ভাস্কর্য অনেক সময়েই অবনীন্দ্রনাথের মুখোশ সিরিজের ছবিগুলিকে মনে করায়—বিশেষত অভিব্যক্তির গূঢ় সাযুজ্যে। ললিতমোহন সেন ছিলেন সেই সকল দুর্লভ শিল্পীদের অন্যতম যাঁদের বহুমুখিতা তাঁদের তীব্র সৃজনশীল ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। তাঁর প্রাণময়তার দীপ্তি, তাঁর আন্তরিক আবেগ এক অনিরুদ্ধ প্রকাশে নানা উৎসমুখ থেকে সততই বিচ্ছুরিত হয়েছে। এ আবেগ সংহত। জীবনানুগ অথচ একন্ত ব্যক্তিগত; আর সেইজন্যই তার প্রকাশভঙ্গি দুর্বার; কিন্তু সোচ্চার নয়—সংযত অথচ স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর ভঙ্গি একক অথচ অনবদ্য; অভিনব অথচ অনাহত নয়। শিল্প শিল্পের জন্য, বা নিছক শিল্পচর্চার তাগিদে সৃষ্ট হয়েও যে জীবনকে ও মানুষকে ঘিরে; মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি এক গভীর নিহিত দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে—ললিতমোহনের ছবি তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ছবির আকর্ষণ জীবন ও প্রকৃতির চিরন্তনতার রূপায়ণ। তাঁর প্রতিটি ছবিই বড় সুসমঞ্জস; তাঁর শিল্পকর্মের প্রতিটি ধারাই নিষিক্ত এক স্বছন্দ, গতিশীল গভীর তৃপ্তিতে। তিনি ছিলেন জীবন-শিল্পী, জীবন রসের রসিক; আর সেই গভীর উদ্ভাসই প্রাণময় করে তোলে তাঁর ছবিগুলিকে। একথা তো সবারই জানা যে উপাদান ও অভিব্যক্তির সঠিক মিশ্রণই সার্থক সৃজনের মূল কথা; এবং তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় যে তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও গভীর দর্শন শক্তি—তাই-ই সমৃদ্ধ করে তুলেছে ললিতমোহনের শিল্প-বিশ্ব।

গ্রন্থপঞ্জি

১. হালদার, অসিত কুমার—শিল্পী ললিতমোহন সেন, এ. আর. সি. এ. (লন্ডন)

২. সোম, শোভন—বাংলার ছাপচিত্র ১৮১৬ – ১৯৪৭

৩. সোম, শোভন—ললিতমোহন সেন ১৮৯৮ – ১৯৫৪

৪. গুপ্ত, দেবদত্ত—ললিতমোহন সেন, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, ২০১৫

৫. ‘দৃশ্যত’ (পত্রিকা)—বিশ্বাস, অমিত (সম্পা.)

বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।